以學生為中心的電子信息類“雙鏈四融”創新人才培養路徑研究

陳紅 王珊珊 何俊峰 任安虎

[摘 要] 為了提高電子信息類專業創新型人才培養的內涵和質量,在以學生為中心的教育理念引領下,從教學模式改革和加強創新創業教育與電子信息類專業教育融合等兩方面開展研究。聚焦于研究導向型的教學模式改革、創新教育課程群建設、教學團隊建設、教學與實踐活動開展等,闡述了將創新教育鏈與專業人才培養鏈在培養理念、課程體系、課內課外及培養階段等方面深度融合的“雙鏈四融”創新人才培養路徑。

[關鍵詞] 以學生為中心;電子信息;“雙鏈四融”;創新教育;專業教育

[基金項目] 2021年度陜西高等教育教學改革研究項目“基于研究導向型教學的電子信息類‘雙鏈四融創新人才培養路徑研究”(21BY076);2021年度西安工業大學教學改革研究項目“新工科背景下的電子信息工程專業人才創新創業能力培養探索與實踐”(21JGZ006)

[作者簡介] 陳 紅(1980—),女,寧夏銀川人,碩士,西安工業大學電子信息工程學院副教授,主要從事智能交通研究和創新創業教育研究;王珊珊(1983—),女,湖北黃陂人,博士,西安工業大學電子信息工程學院講師,主要從事信號與信息處理、新型納米光電材料與光電探測成像器件研究;何俊峰(1978—),男,陜西米脂人,碩士,陜西科技大學高教研究室副主任,主要從事高等教育和數據統計研究。

[中圖分類號] C961 [文獻標識碼] A[文章編號] 1674-9324(2024)02-0117-04 [收稿日期] 2022-11-21

引言

目前電子信息技術已經滲透到社會經濟生活各領域,成為重要的生產力,社會對電子信息類專業人才需求量不斷增加,對此領域的創新型人才需求量更是呈爆發式增長。開展創新創業教育是高校落實以創業帶動就業政策路徑和建設創新型國家發展戰略的重大舉措。電子信息類專業的培養目標,應當立足理論與實踐能力提升,進一步加強創新意識與創新能力的培養力度,培養有創新能力的電子信息類創新型人才。

在培養創新型人才過程中,創新創業教育與專業教育的根本目標是一致的,二者有機融合是高校培養社會所需的創新型人才的重要途徑。教學過程中秉承以學生為中心的教育理念,采用研究導向型教學模式,打破傳統課堂中以教為主,讓學生被動獲取知識的“灌輸式”教學模式,將研究作為啟迪學生潛在智慧的手段,通過實際問題的研究激發學生的好奇心,引導學生進行主動學習[1],讓學生在探索實踐中,能夠具備綜合應用的相關知識和技能來解決問題的能力,訓練學生的批判性思維,同時提高其團隊協作及創新實踐的能力,進而在不斷學習和感悟的過程中逐步構建和完善自身的綜合素養[2]。為了實現此目標,研究探索如何將專業教育和創新創業教育進行有機融合,健全創新型人才培養體系至關重要。

一、現有創新教育存在的問題

(一)現有的創新教育系統性不佳,沒有構建完整的創新教育人才培養體系

目前國內各高校創新類課程規模不大,課程體系不完善、教學內容單一、與專業契合度不高。針對不同專業學生特點的科學完整的優質課程體系欠缺[3]。由于受傳統“重理論研究、輕實踐應用”等慣性思維影響,實踐教學相對薄弱、實踐教學體系不健全,創新創業實踐活動以及穩定的實踐基地和平臺的缺乏,都成了制約高校開展創新教育的主要因素。如何將創新教育有效融入專業教育,培養學生的創新精神、創新意識及創新能力,為社會輸送電子信息類創新型人才是亟須解決的問題。

(二)創新教育融入人才培養體系程度不深,融入路徑不明晰

我國高等教育中創新教育發展歷史較短,作為服務主體的教育層,存在創新教育理念滯后,與專業契合度不高,高校系統內部各要素供給不足、協調不當,教師開展創新創業教育的意識和能力欠缺[4],創新方面的實戰實踐體驗不足,創新類教育課程和教學模式具有滯后性,整體師資力量欠佳等問題。創新型人才培養教育政策、支持政策、幫扶政策、保障政策總體數量少及種類單一,需要不斷豐富和完善[5]。創新型人才培養路徑的不明晰,制約了我國創新型人才培養事業的健康發展。本文著重探討如何建立創新教育深度融入電子信息類人才培養體系的路徑問題。

(三)創新教育止步于課堂,創新教育成果缺乏實際效果評價

創新能力包括創新意識、創新技能等,僅靠課堂講授遠遠不夠。學生需要在實踐和學習中不斷開發創新思維,通過體驗提高創新能力,在創新創業過程中得到及時的反饋,創新教育的效果才能取得真實體現。但目前的創新教育止步于課堂,教育成果無法得到及時的反饋和客觀的評價,更無法進行持續有效的改進。

二、“雙鏈四融”創新人才培養路徑研究

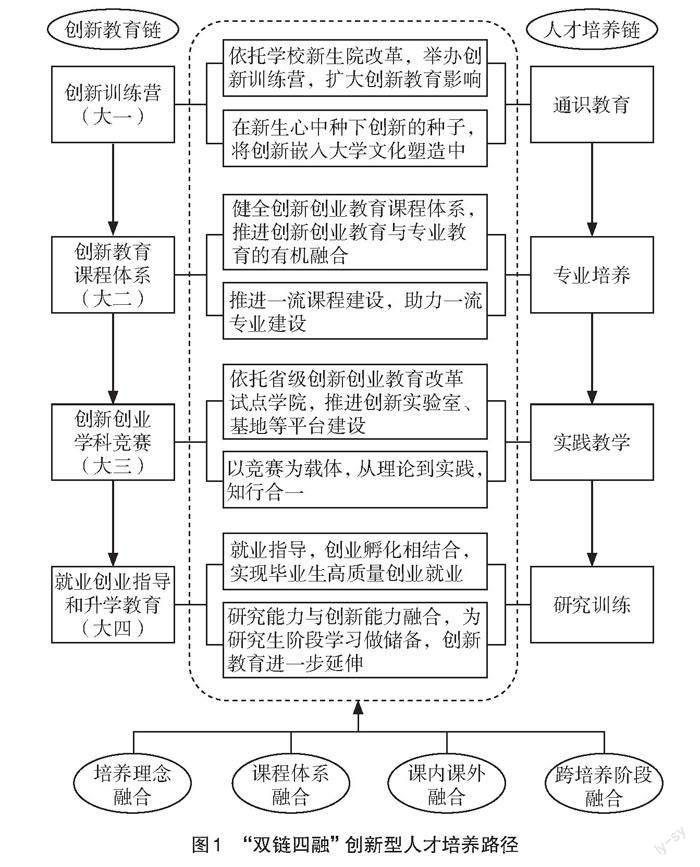

本文探索在以學生為中心的教育理念引領下,以培養電子信息類創新型人才為目標,從教學模式改革和加強創新創業教育與電子信息類專業教育融合等兩方面開展研究。聚焦于研究導向型的教學模式改革、創新教育課程群建設、教學團隊建設、教學與實踐活動開展等,將創新教育鏈與專業人才培養鏈在培養理念、課程體系、課內課外及培養階段等方面深度融合的“雙鏈四融”人才培養路徑,如圖1所示,推進創新教育深度融合人才培養的全過程,使學生具備研究和創新的思維,以期培養學生成為具有創新能力、適應社會發展需求的創新型人才。

(一)創新理念全面融入人才培養體系,塑造創新人格

創新型人才是具有創新意識、創新思維、創新知識及創新能力,具有良好的創新人格,能夠通過自己的創造性勞動取得創新成果,為社會發展和人類進步做出創新貢獻的人[6]。培養創新型人才的核心是塑造創新人格,創新人格對創新主體進行創新活動具有重要的驅動和調控作用。以學生為中心的教育理念作為創新教育培養和專業人才培養理念融合的引領,探索研究導向型教學模式在電子信息類專業教學改革中的應用,通過科學地設置課程體系、創新課程設計范式、提升教學與實踐活動效果、開展教學評估等關鍵環節,在教學體系中明晰教與學雙向關系的客觀轉化,取得教學效果的明顯提升。將創新理念深度融入專業人才培養全過程,在專業人才培養過程中構建學生的批判性思維,孕育學生的創造性行為,提升學生的創新能力和終身學習能力,發展與創造性相關的非智力因素,塑造其創新人格。

(二)課程體系交叉融合,厚植創新教育土壤

構建電子信息類專業特色的“創新教育+專業教育”課程體系是促進創新創業教育與專業教育有機融合的重要途徑。創新教育貫穿學生專業學習的全過程,以學生能力輸出為導向,根據電子信息類專業人才所需重新設置符合要求的教學目標,構建專業特色的“創新教育+專業教育”課程體系。

把創新教育課程、專業課程、公共基礎課程及實踐實習課程等有機結合,將創新創業滲透教學的各環節,形成創新創業課程體系。主要從三方面進行研究:一是依托現有的國家級、省級一流線上線下混合課程,建設創新教育優質課程群。大一開設“專業導論”“創新創業基礎”等課程聯合開展創新訓練營,引導學生形成創新思維模式;大二圍繞國家一流課程“創新工程實踐”課程,開設“電子信息類創新創業訓練”等課程,對創新有更加結構化和條理性的認識;大三在專業課的學習中,鼓勵學生帶著大一、大二的創新想法學習專業課程,鍛煉研究能力、提高創新能力,通過參加創新競賽展示創新成果,檢驗教學效果。同時在專業課教學中,結合電子信息類專業的特色,將創新教育的理念與思政理念深植其中,強化創新意識和創新能力。強調專業技能和專業素質的培養,教學內容突出創新實踐技能的培養。到了大四,學生就可以把前三年實現的創新項目作為自己的畢業設計來完成,將持續改進和完善。二是創新課程內容體系,建立模塊化課程結構。模塊化結構可以靈活對應前沿技術發展變化和不同學科專業需求,使課程建設具有廣泛靈活的恰適性。整合現有分散的課程資源,將研究導向型教學與模塊化課程內容體系相結合,有效融入信息技術,采取翻轉課堂等多種新型教學方法。三是組建跨學科教育團隊,逾越科學體系“屏障”。有效指導學生,提高項目實施質量,全面落實以學生為中心的理念。

(三)課內課外深度融合,提高學生創新實踐能力

大學生創新能力的培養具體包括:創新性思維能力、實踐動手能力、獨立思考能力及獨立從事科研活動的能力等。學科競賽是在緊密結合課堂教學的基礎上,通過競賽的方法,提高學生理論聯系實際和獨立解決問題的能力。通過實踐去發現問題進而解決問題,增強學生自主學習和自信心。學科競賽具有探索性和創造性,競賽中需要付出艱苦的勞動才能取得成果。因此,學科競賽在促進高校學科建設和專業建設的過程中,實現學生創新能力、協作精神、動手能力及解決復雜工程問題能力等多方面有重要的推動作用[7]。依托學科競賽,進一步強化教與學的互動,學生在比賽中收到反饋,比賽成為課堂的延伸,有效拓展課堂的廣度和深度,實現課內課外深度融合,切實有效地提高學生的創新實踐能力。

在實踐中以創新類課程為主體,以各類大學生創新創業大賽為檢驗教學效果的手段和成果的展示窗口。學生不但全程參與創新創業實踐過程的各環節,而且還能在比賽過程中及時收到客觀的反饋和評價,繼而進行持續有效的改進,使比賽成了檢驗課堂教學成果的重要環節。這種課賽協同的方式既發揮了校內課堂教育的普及性和嚴肅性,又充分發揮了第二課堂的資源優勢,不但提升了學生的創新能力,而且增加了未來創業的成功率,形成了符合當前工程專業認證要求的“評價—反饋—改進”閉環過程。

(四)跨培養階段融合,創新教育不斷線

針對不同培養階段的學生采用合適的教學形式,實現研究導向型教學模式下創新教育不斷線。對于大一、大二的低年級大學生,由于他們已經習慣了“灌輸式”教學,因此在教學過程中,教師要把重點放在培養學生的學習興趣,激發學生主動學習的熱情,注重訓練創新思維,從而實現角色轉換,幫助學生從被動學習轉變為主動學習[8];對于大三、大四的學生,由于他們已經具備了一定的科學思維和創新能力,教師要把重點放在引導學生綜合應用各種知識和技能在解決實際問題上,鼓勵學生發現問題、解決問題、自主探究,逐漸養成研究導向的學習習慣;對于已經具備研究導向型學習能力的研究生,教師則應當為學生留出更大的創新空間,并鼓勵他們在已有的知識儲備上更進一步,通過不斷地總結和反思,結合自身興趣,有意識地認知世界和探究真理。支持學生通過研究式的學習方式,為其后繼學習階段的研究能力和創新能力進一步提升奠定基礎。

在電子信息類人才培養中,將創新創業教育貫穿在教學的全過程。從通識課到專業課、從理論課到實踐課、從第一課堂到第二課堂,不斷深入挖掘各環節固有的創新創業教育元素。堅持不懈地進行教學創新,不斷創新教學模式和教學方法,注重教學內容的與時俱進,構建高質量創新創業課程群。不斷提高教師隊伍自身素質。切實做到從學生入學到畢業、從本科到研究生,全方位、立體化地融入創新創業教育。

參考文獻

[1]梁海艷.研究導向型教學改革與推廣應用思考:基于西交利物浦大學的分析[J].曲靖師范學院學報,2020,39(3):78-83.

[2]刁明光,薛濤,曾姍.以學生為中心的研究導向型軟件工程專業培養模式[J].中國地質教育,2020,29(1):33-36.

[3]張軍.智慧教育視域下的全人化人才培養[J].中國高教研究,2022(7):3-7.

[4]朱翠蘭,孫秋野.創新創業教育融入專業教育的路徑研究[J].創新創業理論研究與實踐,2022,5(18):4-7+46.

[5]莊巖,劉洋.基于結構方程模型的低年級本科生科技創新能力影響因素研究[J].中國高教研究,2022(4):51-56.

[6]尹向毅,劉巍偉,施祺方.美國高校創業教育與專業教育整合實踐體系及其啟示[J].高等工程教育研究,2021(1):162-168.

[7]趙亮.創新創業教育與專業教育深度融合的高校課程體系重構:基于理論與實踐角度的分析[J].江蘇高教,2020(6):83-88.

[8]李立軍,崔偉,李俊芳,等.淺析三峽大學創新創業人才培養的路徑研究:基于對浙江大學等六所高校調研報告[J].教育教學論壇,2019(5):85-86.

Research on the Student Centered Training Path of “Double Chain and Four Integration” Innovative Talents of Electronic Information

CHEN Hong1, WANG Shan-shan1, HE Jun-feng2, REN An-hu1

(1. Electronic Information Engineering, Xian Technological University, Xian, Shaanxi 710021, China; 2. Higher Education Research Office, Shaanxi University of Science & Technology, Xian, Shaanxi 710021, China)

Abstract: In order to improve the connotation and quality of the cultivation of innovative talents in the electronic information specialty, this paper, under the guidance of the “student-centered” education concept, conducts research from two aspects of teaching mode reform and strengthening the integration of innovation and entrepreneurship education and electronic information specialty education, focusing on research oriented teaching mode reform, innovative education curriculum group construction, teaching team construction, and teaching and practice activities. This paper expounds the “double chain and four integration” innovative talent training path that integrates the innovative education chain and professional talent training chain in the aspects of training concept, curriculum system, in class and extracurricular, and training stage.

Key words: student-centered; electronic information; double chain and four integration; innovative education; professional education