新時期航天器環境工程面臨的挑戰與機遇

楊曉寧

(1.北京衛星環境工程研究所; 2.可靠性與環境工程技術重點實驗室:北京 100094)

0 引言

航天器環境工程是航天器系統工程的重要組成部分,是空間環境科學與航天器工程技術相結合的產物,它貫穿于航天器論證、研制、試驗、發射、在軌運行、返回直至壽命終結的全過程。其中,航天器環境指航天器在制造、發射、運行和返回過程中所經歷的環境,包括氣壓、溫度、濕度、輻射、振動、噪聲等因素[1]。航天器環境工程的研究內容包括環境對航天器的影響及其作用機理、環境模擬方法與技術、環境試驗的方法和理論、環境的利用與防護等。

航天器環境工程在航天器研制中有著極其重要的作用。根據美國蘭德公司公布的不同軌道航天器10 年故障統計數據,已知原因的故障中與空間環境相關的故障占比為81.71%[2-3]。由于環境工程的重要性,在NASA 型號任務成本管理組織結構圖中,環境測試被包含在最頂層的11 個模塊之中[4]。一項基于NASA 和美國國防部小衛星(質量小于1000 kg)任務的成本分析顯示,環境試驗測試和總裝費用占總研制成本的12%左右[5]。

中國航天的發展歷程中,探月工程、載人航天、火星探測等任務對航天器環境工程提出了挑戰,也為其發展提供了難得的機遇。目前,各主要航天大國都制定了新的發展規劃:美國提出重返月球計劃以及載人登火[6],中國提出2030 年前后建成國際月球科研站基本型以及實現載人登月[7],歐洲也制定了針對巨行星衛星、早期宇宙等展開探索的“Voyage 2050”太空規劃[8]。

面向未來,本文圍繞空間站長期運行、深空探測新任務、低軌(LEO)巨型星座建設等對航天器環境工程帶來的挑戰與機遇,結合具體工作介紹北京衛星環境工程研究所(BISEE)在LEO 輻射環境在軌探測與數據應用、特殊空間環境效應與防護、深空探測極端環境試驗技術和航天器產品環境試驗ISO 標準制定等方面取得的最新進展,旨在為航天器環境工程的發展帶來啟發,進一步研究先進的環境試驗技術與方法,更好地服務于航天強國建設。

1 中國航天器環境工程發展歷程

1.1 中國航天器工程發展概覽

1957 年10 月4 日,世界上第一顆人造地球衛星成功發射,拉開了航天時代的序幕。1958 年5 月17 日,在中國共產黨第八次全國代表大會第二次會議上,毛澤東主席發出“我們也要搞人造衛星”的號召。1964 年,在導彈和原子彈相繼研制成功后,衛星研制被再次提上國家日程。1965 年7 月,《關于發展我國人造衛星工作規劃方案建議》獲得中共中央批復。1970 年4 月24 日,“東方紅一號”衛星發射成功[9],中國成為世界上第5 個獨立研制和發射衛星的國家,開創了中國航天第一個里程碑。

2003 年10 月,“神舟五號”載人航天任務圓滿成功,中國成為世界上第3 個獨立掌握載人航天技術的國家,實現了中華民族千年的飛天夢想,樹立了中國航天第2 個里程碑。2007 年10 月,“嫦娥一號”衛星首次繞月探測成功,獲取了月球表面三維立體影像;2010 年10 月1 日,“嫦娥一號”的備份星“嫦娥二號”作為落月探測技術的先導星發射;2013 年12 月2 日,“嫦娥三號”成功登陸月球,使中國成為世界上第3 個實現月面軟著陸的國家;隨后的“嫦娥四號”實現人類探測器首次月球背面軟著陸;2020 年11 月24 日,“嫦娥五號”開啟中國地外天體采樣返回之旅。以“繞”“落”“回”為標志的探月工程是中國航天的第3 個里程碑性工程[10]。2020 年7 月,我國自行研制的“北斗三號”全球衛星導航系統正式開通,系全球第3 個成熟的衛星導航系統。2021 年5 月,“天問一號”火星探測器實現火星軟著陸[11],中國成為第2 個成功登陸火星的國家;2021 年10 月14 日,中國首顆太陽探測科學技術試驗衛星“羲和號”發射升空,取得了一系列原創性科研成果。2023 年年底,中國空間站全面建成,中國國家太空實驗室正式運行。

1.2 中國航天器環境工程發展歷程

伴隨著航天器工程的系統提升,航天器環境工程獲得長足發展,建設了大批國際一流的航天器環境模擬試驗設備和基礎設施,獲得了很強的航天器環境工程試驗驗證能力,在提高航天器可靠性、延長航天器工作壽命等方面做出了重大貢獻。我國航天器環境試驗技術發展經過了4 個重要階段。

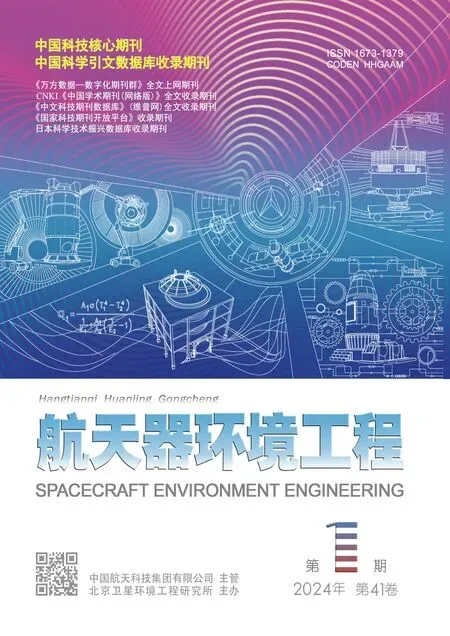

第一階段:20 世紀50~60 年代,環境試驗主要是借鑒國外航天器試驗技術,基本上是仿照蘇聯的相關技術進行試驗[12-13]。北京衛星環境工程研究所環境試驗項目以力學環境試驗為主,并初步開展了小型熱真空試驗(圖1)。

圖1 中國第一階段航天器環境試驗技術示例(圖中衛星為“東方紅一號”)Fig.1 Examples of spacecraft environmental testing technology in China, phase I (DFH-1 satellite in the pictures)

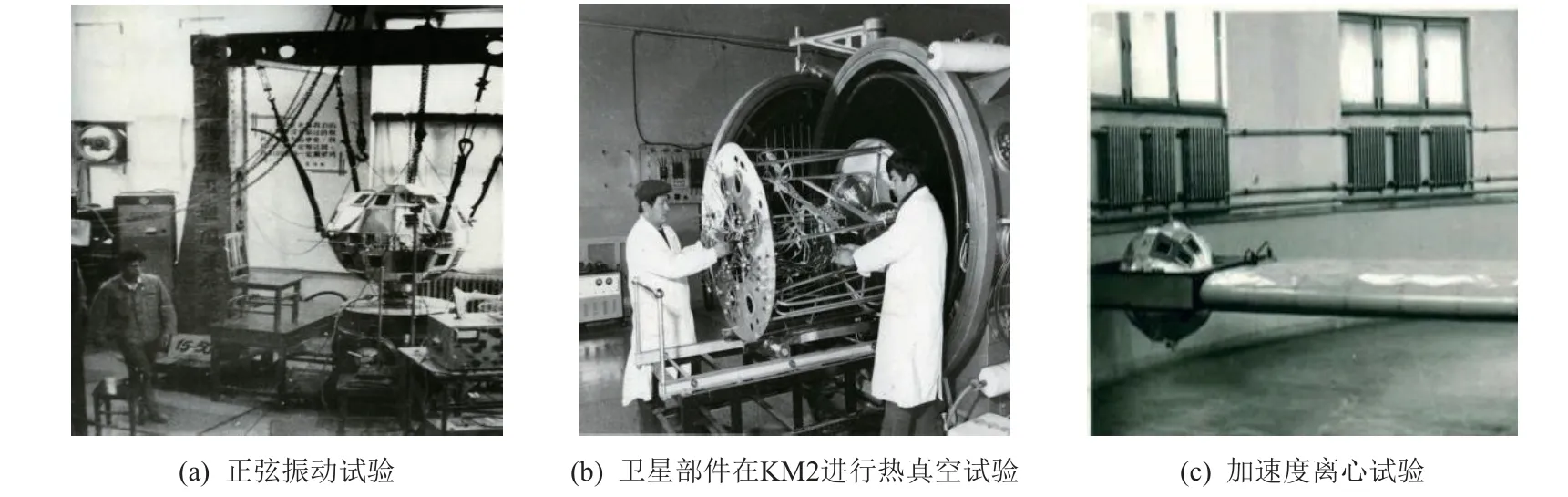

第二階段:20 世紀70~80 年代,型號任務的迫切需求極大地推動了航天器環境試驗技術向大型化、多功能化、精細化方向發展。這是航天器環境試驗技術蓬勃發展的時期。在此期間,北京衛星環境工程研究所自主研制了一系列環境試驗設備,以大型動力學環境試驗設備和真空熱環境模擬試驗設備為代表的環境試驗設備得到重點發展和應用[14](圖2)。

圖2 中國第二階段航天器環境試驗技術示例Fig.2 Examples of spacecraft environmental testing technology in China, phase II

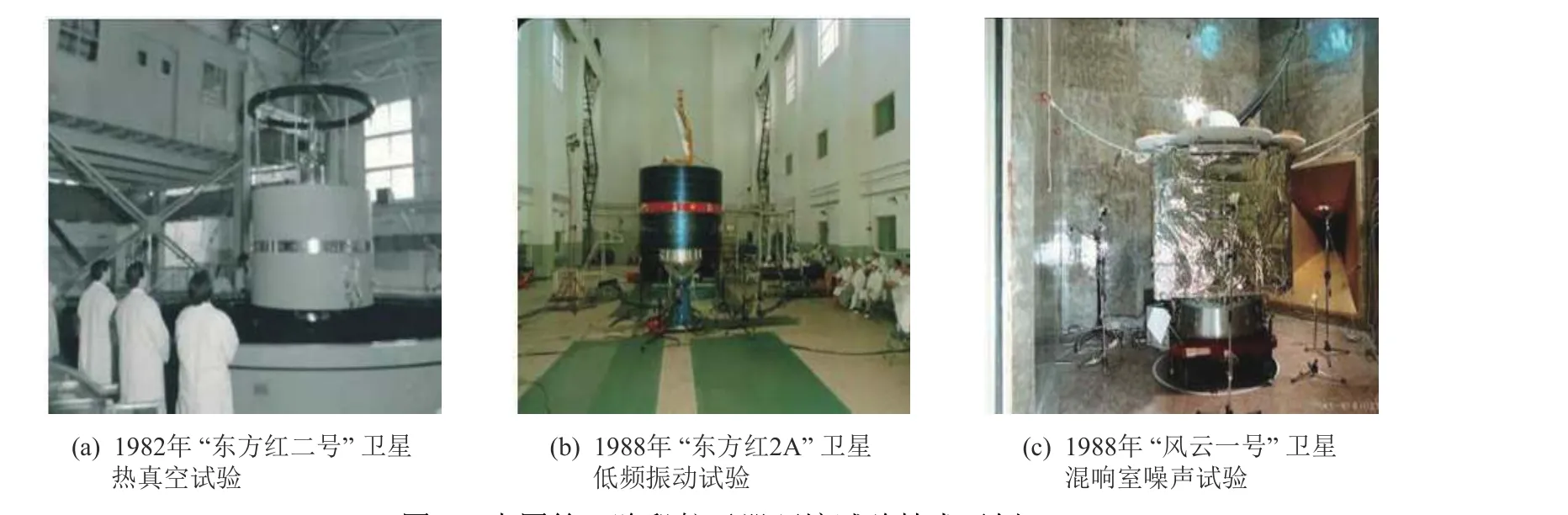

第三階段:20 世紀90 年代至2012 年,與歐美國家的交流推動了專項航天試驗技術的引進和吸收[15]。與此同時,月球探測、載人航天等一系列國家重大科技專項工程的實施,極大地帶動了航天器環境試驗技術發展。北京衛星環境工程研究所自主設計建造了以KM6[16]為代表、具有國際先進水平的大型環境試驗系統(圖3)并廣泛應用,初步形成了較完備的航天器試驗裝備和技術體系。

圖3 中國第三階段航天器環境試驗技術示例Fig.3 Examples of spacecraft environmental testing technology in China, phase III

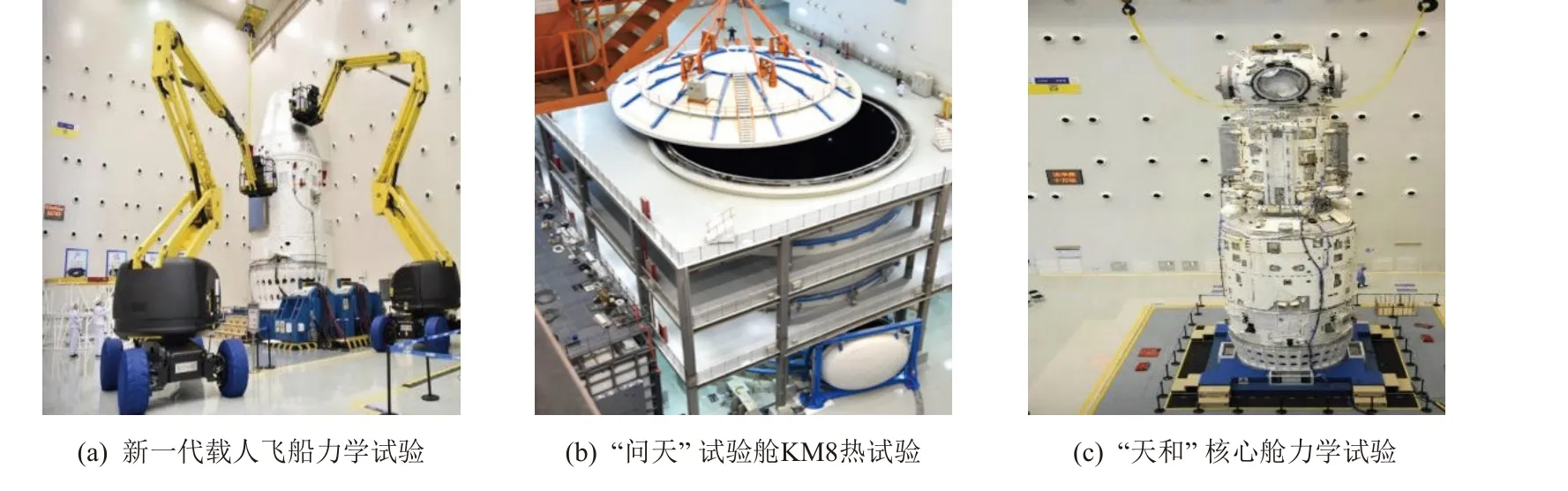

第四階段:2012 年至今,伴隨“嫦娥三/四/五號”、“天問一號”等深空探測器研制和空間站建設任務的推進,在航天器環境試驗方面,中國陸續取得了一系列突破[17],部分技術達到了國際領先水平,保證了重要航天任務的順利實施(圖4)。另一方面,面向傳統航天器產品的環境試驗技術和標準體系逐漸完善,并開始向標準國際化、實施批量化、控制智能化的方向發展。

圖4 中國第四階段航天器環境試驗技術示例Fig.4 Examples of spacecraft environmental testing technology in China, phase IV

2 新時期航天器環境工程面臨的挑戰與機遇

2.1 中國空間站長期運行帶來的挑戰與機遇

2.1.1 中國空間站長期運行面臨的空間環境挑戰

空間站面臨著復雜的空間環境,主要包括在軌真空熱環境、地磁場環境、粒子輻射環境、等離子體、大氣阻尼、原子氧、微流星體和空間碎片等,其中空間碎片是對包括中國空間站在內的航天器影響最為惡劣、防護措施最為復雜的環境因素之一。

空間碎片是指地球軌道上的或重返大氣層的無功能的人造物體,包括其殘塊和組件[18]。1 cm以下的碎片可造成空間站艙壁功能下降或失效,1~10 cm 的碎片可造成嚴重損毀,10 cm 以上可造成解體、爆炸。其中,1~10 cm 尺寸碎片由于難以探測和防護,對空間站構成撞擊風險,空間站外部載荷設備也面臨因小尺寸碎片撞擊導致失效或性能退化的難題。

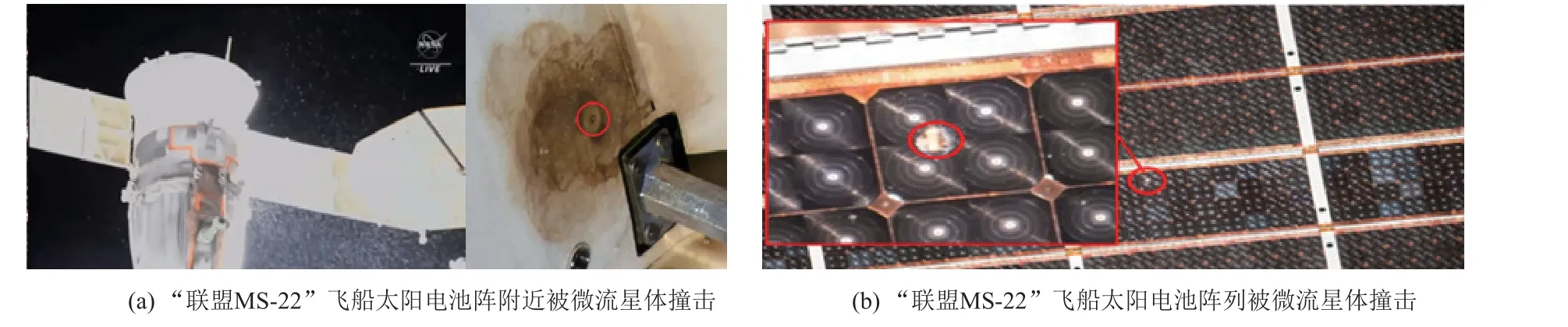

2021 年7 月1 日和10 月21 日,中國空間站通過機動規避了2 次“星鏈”衛星的危險接近[19]。2021 年5 月12 日,國際空間站機械臂遭遇撞擊[20]。詹姆斯·韋布太空望遠鏡(JWST)從發射入軌至2022 年5 月25 日的4 個月期間共遭受6 次微流星體 撞 擊[21]。2022 年12 月15 日 和2023 年2 月11 日,停靠在國際空間站的“聯盟MS-22”載人飛船和“進步MS-21”貨運飛船分別遭遇微流星體撞擊(圖5[22])。

圖5 國際空間站空間碎片撞擊案例展示[22]Fig.5 Illustration of space debris impact cases for International Space Station[22]

2.1.2 中國空間站長期運行為空間環境試驗帶來的機遇

在開展空間環境試驗方面,空間站具有其他航天器無可比擬的優勢。2022 年11 月,中國空間站全面建成,轉入應用與發展階段,成為國家太空實驗室,適于開展多領域科學研究與技術試驗[23]。

中國空間站擁有強大的艙內外支持能力(圖6),為空間環境研究帶來了新機遇。艙內機柜高度1760 mm,寬度1050 mm,具備結構機構、配電管理、信息管理、熱控和真空排氣等5 大基本功能,以及公用支持擴展功能。載荷單元通過標準“抽屜”的形式安裝在機柜中,并能根據載荷需要,以最小的I 型載荷單元為基礎,適應多型規格的載荷單元以不同形式組合安裝,靈活多變[24]。在空間站上,航天員可參與在軌照料,確保試驗狀態可控;通過天地互動,地面的試驗專家還可主動參與試驗;可開展長期在軌試驗,具備在軌升級擴展能力。另外,試驗樣品可返回,支持地面分析和應用。空間站艙外布設標準暴露載荷接口,預留擴展平臺接口和載荷掛點接口,支持各類艙外試驗項目的滾動實施。例如:“問天”實驗艙在艙外暴露平臺部署了能量粒子探測器和等離子體原位成像探測器,用于獲取空間質子、電子、中子、重離子和等離子體等環境要素數據,進行空間環境基礎研究。

圖6 中國空間站艙內外試驗支持能力Fig.6 China’s Space Station's test supporting capabilities inside and outside modules

2.2 深空探測任務帶來的挑戰與機遇

每一次里程碑式航天任務的實施都會帶來航天器環境工程技術的巨大進步。例如, “阿波羅”登月計劃、JWST 等極大促進了航天器環境工程技術的全面發展。

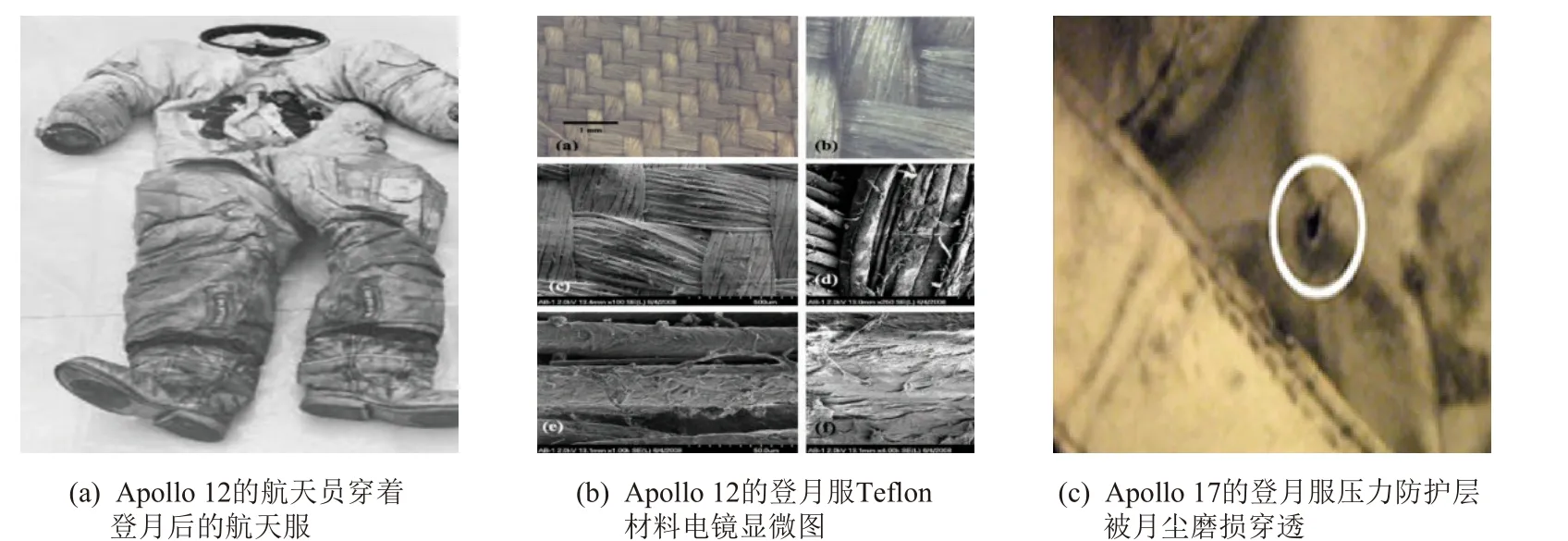

美國“阿波羅”登月計劃的成功實施引領了航天器試驗體系的成熟發展[25]。美國的航天器環境試驗理念和模式在經歷3 次重大變革后,才得以確定最優的航天器硬件設計和考核試驗方法,并于1974 年連續發布了美軍標MIL-STD-1540/1540A/1540B[26],最終形成了“鑒定+驗收”試驗模式[27-29]。新一輪月球探測正在興起,世界主要航天國家紛紛提出未來實施載人登月的計劃,包括美國的重返月球計劃[6],俄羅斯的載人登月計劃[30],ESA 的曙光計劃[31]。月面環境模擬與防護是所有載人登月計劃面臨的共同難題,NASA 將月塵沉積問題和防護措施列為其重返月球工程前期準備工作的最重要環節之一[32]。月表特殊環境使得月塵具有獨特的形貌(尖銳棱角和鋸齒狀表面)、起塵和分布(靜電吸附,低重力漂浮、遷移和沉降)特征,給航天服、光學表面及活動組件的月塵防護帶來極大挑戰(圖7[33])。基于此背景,各國紛紛開展了月塵的物理特征及月面環境下月塵粒子與物體表面的作用力及效應研究,例如月塵對登月服的附著磨損、月塵材料磨損試驗、登月服防塵除塵技術等。

圖7 載人登月計劃面臨的月塵與防護問題[33]Fig.7 Lunar dust and its protection issues for manned lunar landing programs[33]

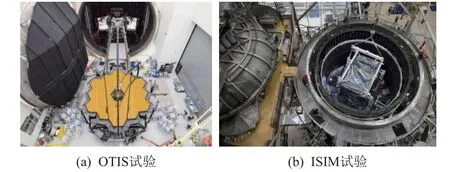

作為另一項里程碑式航天任務的JWST 在其25 年研制過程中突破并完成了一系列高難度復雜空間環境試驗,實現了探測器技術和試驗技術的巨大突破。相對于LEO 空間望遠鏡,運行于日地L2點的JWST 完全不具備后期維護可能性,必須通過試驗篩出所有潛在缺陷。相對于一般航天器試驗,JWST 的超低溫真空熱試驗有諸多特殊之處:時間長(超100 天)、成本高(超100 萬美元/天)、試驗狀態多變(包括ISIM、OTIS 等多個模塊分別開展試驗)、試驗測試復雜(結構形變測量、光學系統波前誤差測量等)、環境嚴酷(系統長期工作于40 K 低溫下、溫度穩定性要求高(±20 mK/h)等[34-38]。由于望遠鏡尺寸巨大,各個模塊分別在不同容器內進行了多次試驗,其中OTIS 在NASA 約翰遜空間中心的Chamber A 中進行了熱平衡、超低溫定標試驗,ISIM在NASA Goddard 空間飛行中心的容器內進行了熱平衡、熱真空、熱變形試驗(圖8[37])。

圖8 詹姆斯·韋布太空望遠鏡超低溫真空熱試驗[37]Fig.8 Ultra-LT vacuum thermal testing for JWST[37]

2.3 LEO 巨型星座建設帶來的挑戰與機遇

國外第二代銥星系統(Iridium-NEXT)、一網系統(OneWeb)、星鏈系統(Starlink)等LEO 衛星星座建設正在引發一場革命,對傳統衛星研制模式提出了挑戰。這些星座衛星幾乎全部部署在LEO,同樣技術狀態的衛星數量眾多,且衛星總數巨大。在低成本前提下高質量建設并保證星座任務可靠性是LEO 巨型星座的自然要求。是否大量使用以及如何使用商業貨架(COTS)產品——包括器件、部組件、軟件等——是在LEO 巨型星座建設之初必須解決的問題。LEO 的空間輻射相對較低,但在軌長壽命要求使得空間輻射成為限制衛星上COTS 器件使用的關鍵因素。ESA 對使用COTS 器件的意見為“抗輻射是唯一無法節約成本且需要更多投入的項目”[39]。 COTS 器件對空間熱環境、電離輻射總劑量效應(TID)和單粒子效應(SEE)等環境和效應的耐受能力評價、防護設計和驗證成為LEO 衛星最需要解決的問題。切實降低大規模互聯網星座衛星在軌故障風險,探索批試驗、差異化試驗和低成本試驗技術,對傳統的高可靠、高成本和大裕度驗證試驗模式進行大膽革新,為航天器環境試驗帶來了的挑戰與機遇。

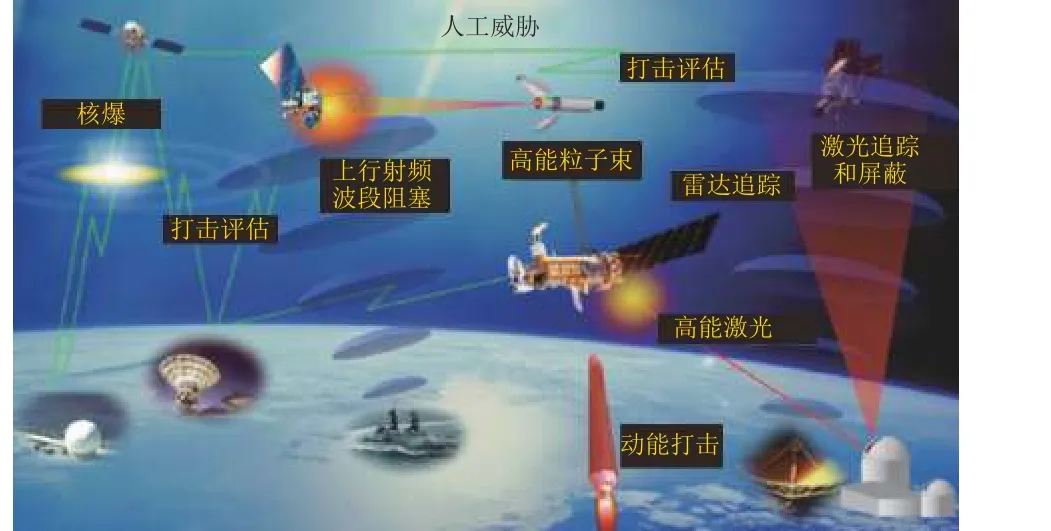

2.4 空間對抗帶來的挑戰與機遇

隨著天基定向能武器的技術發展,航天器不僅要面對空間自然環境,還需要面對人為威脅環境(圖9),包括空間激光武器、高能粒子束、空間電磁攻擊(高功率微波武器、高空核爆形成的核電磁脈沖和作用到衛星的高功率電磁脈沖)等。2019 年12月20 日,時任美國總統特朗普簽署《2020 財年國防授權法案》,正式授權建立美國第六支武裝部隊——天軍,原美國空軍太空司令部(AFSPC)更名為美國天軍部隊;2021 年6 月,美國天軍部隊司令雷蒙德首次公開表示,美國正在開發天基定向能武器系統以維持自身的太空優勢[40]。國外航天強國積極發展天基定向能武器,使得在軌航天器受到新的現實威脅,這給航天器在軌定向能防護提出了新挑戰,同時也為定向能相關效應機理及防護技術革新帶來了新機遇,促進地面環境模擬試驗、防護與驗證以及各類產品效應的相關研究。

圖9 太空人工威脅示意圖Fig.9 Schematic of contrived threats in space

3 航天器環境工程技術最新進展

新時期,北京衛星環境工程研究所深刻把握專業發展的迫切需求,以服務深空探測工程任務和航天強國建設為出發點,著力打通空間環境數據自主獲取、綜合環境效應基礎研究、復雜環境試驗設備研制等環節,同時增強在航天器產品環境試驗國際標準制定上的話語權,推進科技創新和高質量發展。

3.1 LEO 高能質子輻射環境在軌探測與數據應用

高能質子可以產生輻射總劑量、位移效應以及單粒子效應等多種危害,近年來LEO 低成本衛星星座越來越多地的傾向采用低等級、高性價比COTS 器件,其空間輻射環境防護設計需要更精準的高能質子環境數據,以防過大輻射設計余量(RDM)帶來的成本提高。此外,尚存在未被衛星覆蓋的LEO 區域,在此區域開展高能質子輻射環境探測可為輻射環境模型構建補充數據。LEO 乃日地空間環境傳播鏈條的末端,其上高能質子輻射環境探測數據還可以用于日地空間環境全圈層研究。

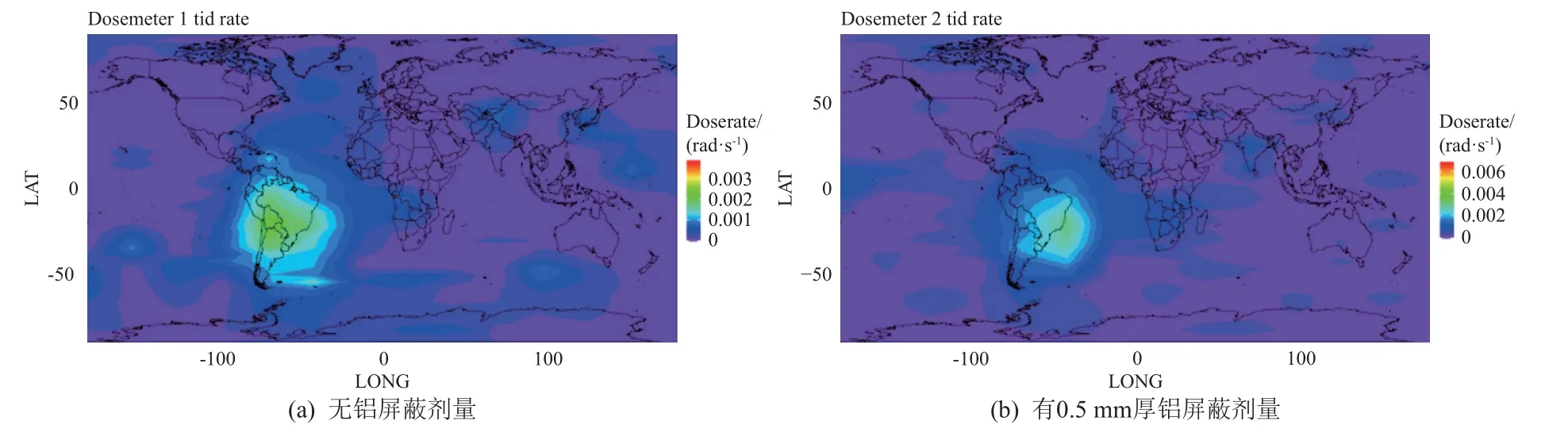

北京衛星環境工程研究所研制了用于進行空間電離輻射總劑量和高能質子能譜探測的空間環境探測儀,于2022 年5 月搭載某LEO 衛星成功發射,獲取了高質量的探測數據,包括某軌道高度累計8 個月的高能質子和電離總劑量實測數據(圖10),還基于實測數據開展了全球范圍粒子輻射環境時空分布分析和LEO 高能質子輻射環境模型研究。

圖10 空間環境探測儀某低地球軌道每日輻射劑量分布探測結果Fig.10 Daily distributions of LEO radiation dose detected by an in-orbit space environment monitor

3.2 星上產品空間強電磁綜合環境效應與防護

NASA Glenn 中心的衛星熱、真空、電磁混響耦合試驗系統[41]主要驗證飛行器的抗強電磁干擾與防護性能。該系統能在50 MHz~40 GHz 范圍內生成超過200 V/m 的強電磁場環境,為“獵戶座”飛行器系統、星外單機的防護試驗驗證提供支撐。

北京衛星環境工程研究所針對空間自然誘導強電磁干擾導致的衛星在軌異常研究需求,基于系統防護思想,從衛星空間自然強電磁干擾源抑制和耦合途徑阻斷兩方面出發,開展了空間自然強電磁干擾環境溯源及建模、空間自然強電磁干擾傳播路徑阻斷技術、基于共形屏蔽的系統級法拉第籠設計與驗證等研究工作,大幅降低了空間自然誘導強電磁場環境導致的在軌異常。在空間高功率微波效應研究方面,北京衛星環境工程研究所首次發現,星表熱控多層隔熱組件在真空疊加強電磁場環境下發生了有別于大氣強電磁場環境下的毀傷效應,并就此厘清了多層隔熱組件毀傷效應機理[42-43]。相關研究成果已經部分應用到我國航天器研制中,為航天器在軌穩定運行提供了良好的支撐。

3.3 深空探測任務復雜環境試驗

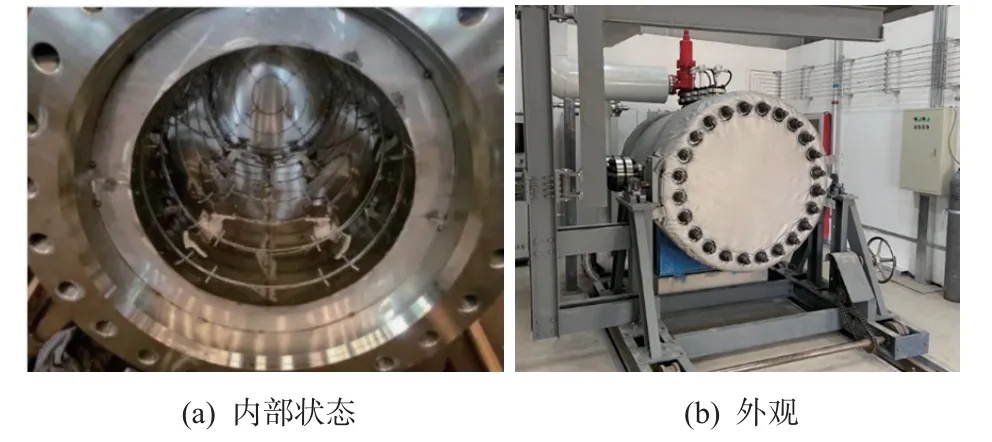

“天問一號”火星探測任務一次性實現“繞、著、巡”的工程目標,在全任務剖面中存在顯著區別于以往航天器任務的力、熱環境,從而對在地面開展探測器的火星表面特殊力、熱環境適應性試驗提出了很高的要求。火星表面相對于地月空間最大的熱環境特點在于存在低溫(-100~20 ℃)、稀薄(1000 Pa 左右)、對流(最大風速15 m/s)的CO2氣體環境,這使得探測器的熱環境適應性設計和驗證面臨嚴酷考驗。 北京衛星環境工程研究所突破了低溫低壓高品質連續風場構建、弱信號高精度風速測量與標定、大空間稀薄氣體高精度溫度控制等關鍵技術,設計建造了基于“KM3E 空間環境模擬器+環狀回流式風道”的火星表面低溫、低氣壓、強對流綜合熱環境模擬系統(圖11)[44],并于2018 年4 月完成了我國首個火星車有風熱平衡試驗。試驗模擬環境的壓力為1400 Pa,最低溫度為-86 ℃,風速為0~15 m/s,風向角為-90°~90°,氣體成分為CO2。該試驗為全面驗證火星車熱控系統的功能和性能提供了重要支撐。

圖11 火星表面低溫、低氣壓、強對流綜合熱環境模擬系統Fig.11 Integrated thermal environmental simulation system for low temperature, low pressure, and strong convection on the surface of Mars

金星表面環境十分復雜,表面溫度和壓力最高可達480 ℃、92 atm,氣體環境由96% CO2、3% N2及其他多種弱酸性微量氣體構成[45]。金星軌道的太陽常數是地球軌道的近2 倍,無論軌道環繞探測器還是著陸探測器都需要進行高太陽常數真空熱試驗。金星表面復雜環境效應導致的航天器結構或元器件受損是金星探測任務失敗的主要原因。為保障金星探測任務的成功,滿足金星探測器研制的試驗需求,北京衛星環境工程研究所完成了金星表面大氣環境模擬系統(圖12)的設計與建造。該設備可以在1180 L 容積內模擬500 ℃、92 atm、8 種氣體的高溫高壓多組分氣體復合環境,是國際上最大的金星表面大氣環境模擬設備,也是國內唯一可提供金星表面環境及同類環境模擬的試驗平臺[46]。

圖12 北京衛星環境工程研究所的金星表面大氣環境模擬系統Fig.12 Environmental simulation system in BISEE for simulating Venus surface atmosphere

3.4 航天器產品環境試驗標準的國際化

標準是世界通用的語言,是行業生存、發展的重要技術基礎。我國航天器產品環境試驗標準在發展初期基本上是采用蘇聯的試驗技術規范,后來大量參照美歐標準,20 世紀90 年代以后開始自主制定一系列國軍標、國標等頂層環境試驗標準,近10 年全面開啟走向國際、引領環境試驗技術標準發展之路。

2012 年北京衛星環境工程研究所啟動ISO 項目專項策劃和培育工作。2014 年初ISO 19924《空間系統—聲試驗》標準順利通過提案階段投票,2017 年9 月正式發布。該標準是中國空間技術研究院主導制定的首個技術類ISO 標準,也為后續制定其他ISO 標準積累了成功的經驗。目前,北京衛星環境工程研究所針對力、熱、磁環境試驗等核心環境試驗業務,累計編制并已獲準發布了5 項ISO標準,見表1。

表1 北京衛星環境工程研究所編制的5 項ISO 標準Table 1 The five ISO standards compiled by BISEE

4 總結與展望

本文綜述了中國航天器環境工程的發展歷程,分析了中國空間站長期運行所面臨的復雜綜合環境威脅以及未來可發揮的空間環境在軌試驗平臺作用,重點介紹了以詹姆斯·韋布太空望遠鏡為代表的深空探測任務的極端環境試驗以及LEO 巨型星座建設提出的批量化、低成本試驗技術的新需求。本文還結合具體工作內容,闡述了北京衛星環境工程研究所在LEO 高能質子輻射環境在軌探測與數據應用、特殊空間環境效應與防護、火星金星特殊力熱環境試驗技術和航天器產品環境試驗ISO標準編制等方面取得的最新進展。

中國航天器環境工程經過數十年發展,已從跟跑逐漸發展到并跑,在部分環境試驗設備能力和試驗技術方面已實現了領跑。已建立的航天器環境試驗設備、技術和標準體系為中國航天器技術的跨越式發展提供了重要支撐。新時期航天器環境工程面臨的挑戰與機遇并存,本文從研究先進環境試驗技術方法、拓展空間環境新領域、豐富環境工程新內涵等維度,探討了空間環境工程未來發展方向,可為航天器環境工程領域的研究人員提供有益參考。