南海海洋溫度鋒面時(shí)空特征遙感分析

李延志,孫偉富

(1.自然資源部第一海洋研究所 海洋物理與遙感研究室,山東 青島 266061;2.中國石油大學(xué)(華東) 海洋與空間信息學(xué)院,山東 青島 266580)

0 引言

海洋鋒面是海域不同水團(tuán)交匯頻繁形成了空間尺度不一的,具有明顯不同性質(zhì)的絲狀或帶狀狹窄過渡帶,海洋鋒形成的原因一般與平流、季風(fēng)和地形等因素有關(guān)[1-3]。鋒面是重要的中尺度海洋環(huán)境特征之一,鋒區(qū)內(nèi)往往具有很高的水文要素(如溫度、鹽度、營養(yǎng)物質(zhì)等)水平變化梯度,海水的物理、生物、化學(xué)等要素變化十分強(qiáng)烈[4]。根據(jù)不同的水文要素變化梯度,主要分為溫度鋒、鹽度鋒、水色鋒、營養(yǎng)物質(zhì)鋒等[5]。其中海表溫度鋒(SSTF)作為海洋鋒的重要表現(xiàn)形式之一,是海洋中水溫變化劇烈的2 個不同水團(tuán)的交界線,是各種海洋物質(zhì)運(yùn)動和能量交換的重要地帶,并且對海氣之間的相互作用會產(chǎn)生重要的影響[6]。南海位于我國大陸南部,是一個半封閉性的太平洋邊緣海,通過臺灣海峽、呂宋海峽、巴拉巴克海峽等與鄰近海域溝通[7]。南海位于太平洋、東亞大陸和印度洋交匯處,這里有世界海洋中溫度最高、面積最大的熱帶西太平洋暖池,是全球熱帶對流最強(qiáng),海氣相互作用極為強(qiáng)烈的區(qū)域[8-9]。

南海海底地形復(fù)雜,主要以大陸架、大陸坡和中央海盆3 個部分呈現(xiàn)環(huán)狀分布[10]。中央海盆位于南海中部偏東海域,地勢東北高、西南低。大陸架沿大陸邊緣和島弧分別以不同坡度傾向海盆,北部和南部的海盆面積最廣。陡峭的大陸坡位于中央海盆和大陸架之間,分為東、西、南、北4 個陸坡區(qū)。特殊的地理位置及環(huán)境要素,使得南海海洋中尺度過程尤為顯著[11]。南海海洋溫度鋒是影響南海陸架水體交換的重要物理因素[12],開展南海海洋鋒面時(shí)空分布特征分析,可為南海海洋預(yù)報(bào)、氣象預(yù)測、海洋環(huán)境分析提供支撐與服務(wù),對認(rèn)識南海、開發(fā)南海、保護(hù)南海具有實(shí)際意義[13-16]。

本研究基于 2010-2020 遙感系統(tǒng)(Remote Sensing System,RSS)提供的微波和紅外融合SST資料提取南海海洋溫度鋒面的空間分布情況、中心線長度與鋒面發(fā)生頻次信息,并開展時(shí)間序列鋒面特征變化分析。

1 數(shù)據(jù)與方法

1.1 融合SST 資料

本文使用2010-2020 遙感系統(tǒng)(Remote Sensing System,RSS)提供的微波和紅外融合的SST 資料。該資料結(jié)合了微波觀測不受云層限制和紅外觀測分辨率高的優(yōu)點(diǎn),融合了TMI、AMSR-E、AMSR2、WindSat、MODIS 等紅外和微波輻射計(jì)數(shù)據(jù),空間和時(shí)間分辨率分別為9 km 和1 d。首先將遙感系統(tǒng)提供的 L4 級 SST 產(chǎn)品原始數(shù)據(jù)按照比例因子0.000 83 縮放,然后加上其偏移量295.65,得到SST的開爾文溫度,再將得到的開爾文溫度轉(zhuǎn)化成攝氏度。其次,提取緯度在北緯0°~23°、東經(jīng)103°~121°之間的SST 數(shù)據(jù),并將SST 數(shù)據(jù)在有效范圍外的區(qū)域設(shè)置為Nan 值,控制數(shù)據(jù)質(zhì)量。

1.2 海面風(fēng)場資料

本文選用的風(fēng)場數(shù)據(jù)為多平臺交叉校正風(fēng)場資料(Cross-Calibrated Multi-Platform,CCMP)。CCMP 結(jié)合校準(zhǔn)的微波風(fēng)場資料,利用變分分析法融合得到高分辨率分析產(chǎn)品,具有較強(qiáng)的實(shí)用型,且時(shí)間序列較長。RSS 根據(jù)多種主動或被動星載微波設(shè)備反演得到CCMP 風(fēng)場數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)融合了多個微波輻射計(jì)數(shù)據(jù)和微波散射計(jì)數(shù)據(jù),且所有風(fēng)場觀測數(shù)據(jù)和模型分析范圍均以海面10 m 處數(shù)據(jù)為參考。RSS 提供了1987年至今的日均和月均CCMP 數(shù)據(jù),具有U、V(經(jīng)向、緯向)風(fēng)速分量和平均風(fēng)速信息,可基本覆蓋全球海域。

本文使用2010-2020年L3 級月平均數(shù)據(jù),空間分辨率25 km,數(shù)據(jù)格式為netCDF。提取經(jīng)緯度范圍在北緯0°~23°、東經(jīng) 103°~121°之間的風(fēng)場數(shù)據(jù),其中數(shù)據(jù)的正負(fù)代表風(fēng)速的方向。

1.3 鋒面信息探測方法

鋒面調(diào)查常用探測方法主要有:溫度梯度法[17]、直方圖分析法[18]、Canny 邊緣檢測算法[19]和熵檢測等方法[20]。溫度梯度法是目前鋒面檢測方法中較為成熟的方法,主要是通過計(jì)算像元梯度值并以某一閾值選擇梯度較高的像元來提取鋒面。該方法操作性強(qiáng),并且能夠適用于大、中尺度的鋒面檢測。

溫度梯度法的基本步驟為梯度計(jì)算、閾值選取及圖像二值化,在計(jì)算梯度時(shí)常采用前差差分法。如圖1所示,T(i,j)代表整個溫度數(shù)據(jù)中第i行,第j列的SST 值,T(i,j)為待計(jì)算梯度的點(diǎn),T(i,j+1)、T(i+1,j)分別其相鄰的點(diǎn),根據(jù)公式(1)和公式(2)分別計(jì)算沿經(jīng)向、緯向的溫度梯度分量Tx和Ty,公式(3)計(jì)算該點(diǎn)總梯度值TG。

圖1 基于SST 數(shù)據(jù)的鋒面探測方法示意圖Fig.1 Schematic diagram of frontal detection method based on SST data

不同季節(jié)和海域,不同強(qiáng)度溫度鋒的鋒面梯度有所差異,很難有統(tǒng)一的閾值標(biāo)準(zhǔn),專家們根據(jù)經(jīng)驗(yàn)選取的溫度鋒閾值范圍為0.01~0.06 ℃/km[21-26]。許素芹等[22]將0.028 ℃/km 定義為南海北部溫度鋒閾值;LIU 等[25]選擇0.03 ℃/km 作為南海海域水平溫度梯度的判斷標(biāo)準(zhǔn),得到的海面鋒區(qū)方向和范圍與已有研究較為相似。

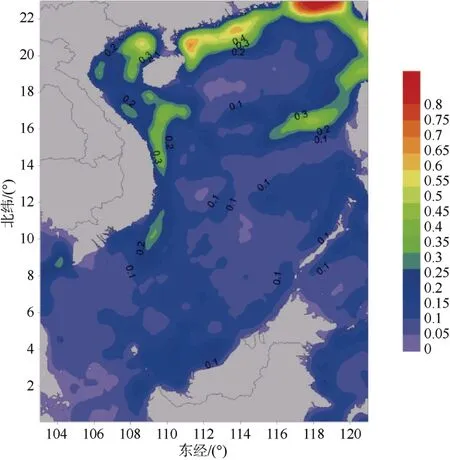

本研究綜合考慮閾值選取準(zhǔn)則,選取0.03 ℃/km作為南海溫度鋒面的判斷標(biāo)準(zhǔn),將出現(xiàn)概率大于30%的區(qū)域作為各月鋒面出現(xiàn)的位置。例如,某觀測點(diǎn)在4月份全部為有效觀測數(shù)據(jù),即有效數(shù)據(jù)30 d,其中有15 d SST 梯度大于0.03 ℃/km,則此月份該點(diǎn)鋒面出現(xiàn)的概率即為0.5,則此觀測點(diǎn)則被看作鋒面出現(xiàn)的位置點(diǎn)。圖2 展示了利用溫度梯度法得到的溫度梯度信息。

圖2 溫度梯度法檢測結(jié)果Fig.2 Temperature gradient method results

1.4 鋒面中心線和長度提取方法

與梯度法一樣,Canny 算法是基于鋒面處水文要素呈現(xiàn)高水平梯度的原理來實(shí)現(xiàn)鋒面提取的,不同的是Canny 算法通過非極大值抑制和雙閾值檢測提高了鋒面的定位精度和連續(xù)性,此外通過高斯濾波,一定程度上去除了噪聲的影響。Canny 算法的基本步驟包括:對圖像進(jìn)行高斯濾波;梯度計(jì)算;非極大值抑制和雙閾值檢測。Canny 算法中,通過高斯濾波去除噪聲;通過非極大值抑制去除偽邊緣;通過高、低閾值實(shí)現(xiàn)鋒面的檢測和連接,并進(jìn)一步去除偽邊緣,在有效抑制噪聲的同時(shí)保證了鋒面的連續(xù)性。此外,用Canny 算法提取海洋鋒面可獲得海洋鋒面的中心線,進(jìn)而可獲取海洋鋒面的位置信息。其方法為,通過獲取SST 梯度的方向及大于鋒面閾值的格點(diǎn)數(shù)據(jù),再經(jīng)由Canny 算子找出這些格點(diǎn)數(shù)據(jù)中鄰近區(qū)域里具有相同梯度方向的最大梯度值所在位置,通過依次相連這些最大梯度值所在的格點(diǎn),得到溫度鋒的中心線[19]。通過以上方法可得到研究海域溫度鋒面范圍以及鋒面中心線位置等主要鋒面參數(shù)。再通過累加鋒面中心線通過的格網(wǎng)數(shù)目,計(jì)算鋒面中心線的長度。

2 結(jié)果分析

2.1 南海鋒面調(diào)查結(jié)果

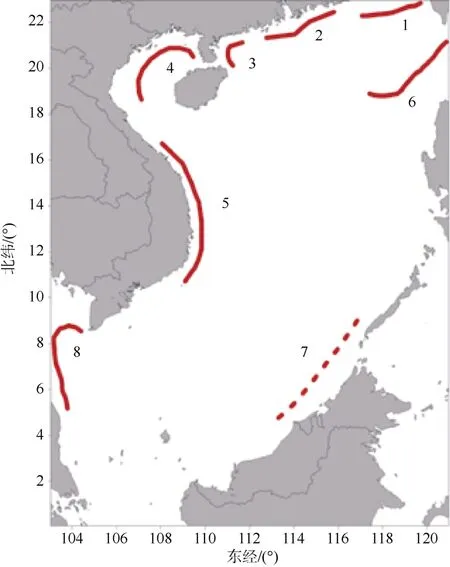

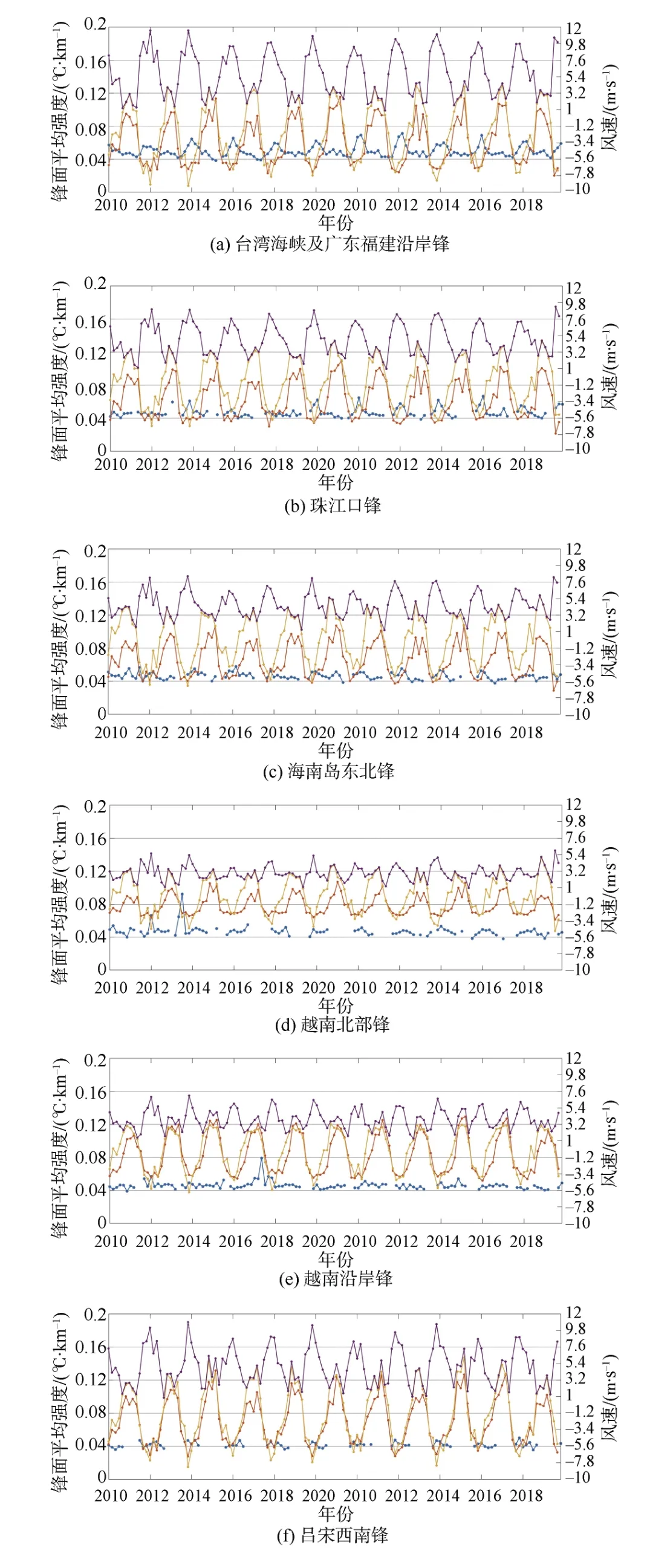

利用RSS 提供的融合SST 資料,基于海面溫度的水平變化梯度,根據(jù)鋒面判斷標(biāo)準(zhǔn),提取鋒面中心線位置和長度信息,得到了月、季度、半年和年的鋒面分布結(jié)果。基于2010-2020年間的鋒面信息結(jié)果,南海區(qū)域共探測到8 個溫度鋒面,分別是位于臺灣西南部、廣東沿岸的臺灣海峽及廣東福建沿岸鋒(TSGFF)、位于珠江口河口區(qū)的珠江口鋒(PREF)、位于海南島東北部及湛江東部沿岸的海南島東北鋒(NHIF)、位于北部灣北部(越南北部)的北部灣鋒(GIF)、位于越南東部沿岸的越南沿岸鋒(VCF)、位于呂宋海峽西南部的呂宋西南鋒(WLF)、位于巴拉望島和文萊西岸的馬來西亞-菲律賓西側(cè)沿岸鋒(SSF)和位于泰國灣東部的泰國灣鋒(GTF)。該調(diào)查區(qū)域探測到8 個鋒面多為河口鋒和陸架鋒。各鋒面名稱和中心線位置分別如表1 和圖3所示。

表1 南海鋒面名稱表Table 1 Name of fronts in the South China Sea

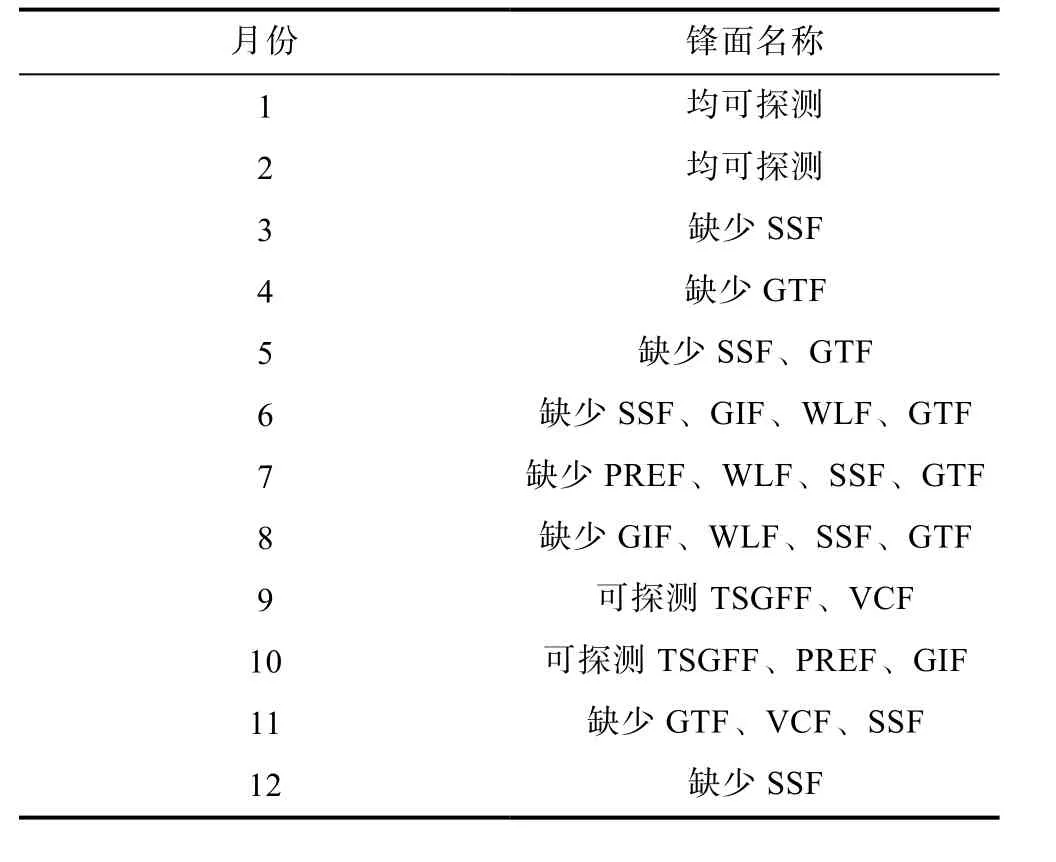

表2 各月份可探測的鋒面統(tǒng)計(jì)Table 2 Statistics on detectable fronts by month

圖3 南海鋒面中心線位置圖Fig.3 Centerline of South China Sea fronts

2.2 南海鋒面氣候態(tài)分布特征

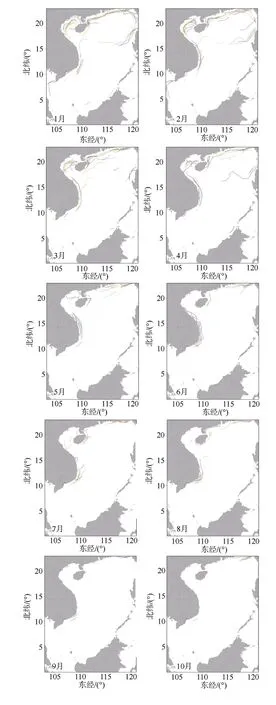

基于2010-2020年的鋒面調(diào)查結(jié)果,我們對1-12月鋒面5年的結(jié)果進(jìn)行了疊加,來觀察鋒面的氣候態(tài)分布特征,結(jié)果如圖4所示。可探測鋒面數(shù)量的大體走勢表現(xiàn)為:1-2月檢測到的鋒面數(shù)量最多,8 個鋒面均被檢測到;3-4月有較小幅度地減少,主要體現(xiàn)在馬來西亞-菲律賓西側(cè)沿岸鋒和泰國灣鋒的消失;5-9月呈持續(xù)減少的趨勢,其中9月達(dá)到最少值,僅檢測到臺灣海峽及廣東福建沿岸鋒和越南沿岸鋒;10-12月有所回升,10月檢測到臺灣海峽及廣東福建沿岸鋒、珠江口鋒、北部灣鋒;11月檢測到除越南沿岸鋒、馬來西亞-菲律賓西側(cè)沿岸鋒和泰國灣鋒外的所有鋒面;12月僅馬來西亞-菲律賓西側(cè)沿岸鋒未被檢測到。臺灣海峽及廣東福建沿岸鋒存在時(shí)間最長,幾乎全年存在;除了9月,其它月份均被檢測到;馬來西亞-菲律賓西側(cè)沿岸鋒(SSF)和泰國灣鋒(GIF)存在時(shí)間最短,分別在1月、2月、4月和1-3月、12月被檢測到。

圖4 南海鋒面1-12月份10年疊加分布圖Fig.4 Overlay distribution of fronts in the South China Sea from January to December in 10 years

通過上面分析可以看出,南海鋒面空間分布特征存在明顯的季節(jié)變化。冬季是鋒面發(fā)生最多的季節(jié),可以探測到全部8 個鋒面。春季鋒面分布較為廣泛,北部廣東沿岸存在時(shí)間長;夏季鋒面檢測數(shù)量逐漸減少;秋季鋒面發(fā)生的次數(shù)較少,且主要發(fā)生在秋季末。

2.3 南海溫度鋒長度及頻次特征分析

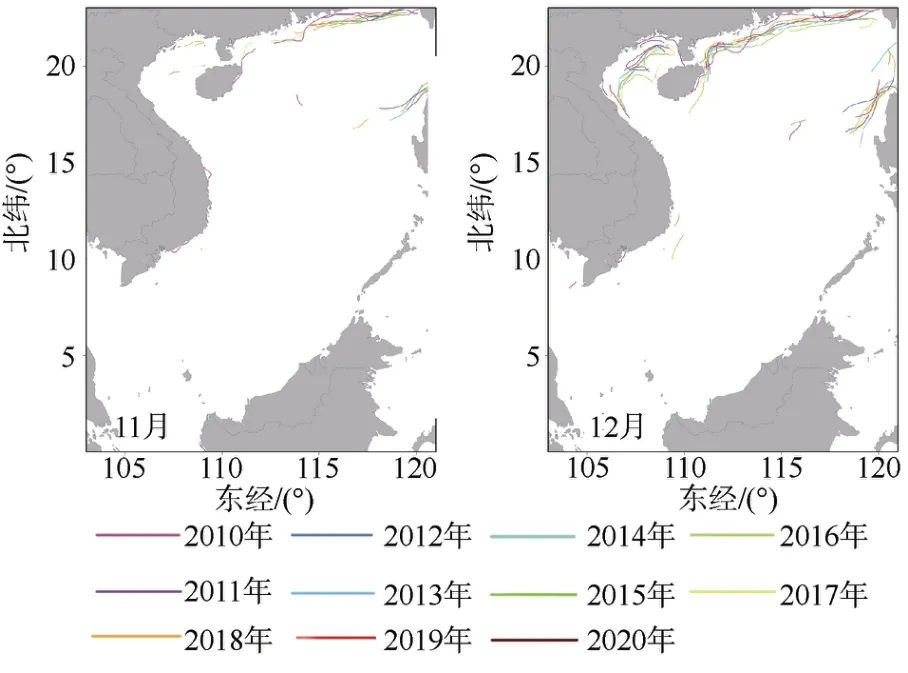

根據(jù)南海鋒面信息結(jié)果,繪制了2010-2020年南海鋒面長度統(tǒng)計(jì)和鋒面發(fā)生頻次柱狀圖。

由圖5(a)可以看出,夏季發(fā)生的鋒面長度普遍大于冬季鋒面長度,上半年的鋒面長度大于下半年鋒面長度。臺灣海峽及廣東福建沿岸鋒,海南島東北鋒和越南沿岸鋒鋒面長度較長,發(fā)生位置主要靠近南海海域的西部和北部,且季節(jié)內(nèi)鋒面位置較為穩(wěn)定。根據(jù)圖5(b)所示,冬季鋒面發(fā)生的頻次最高,變化區(qū)間為[15,24];秋季鋒面發(fā)生的頻次最低,變化區(qū)間在[3,9]。其中臺灣海峽及廣東福建沿岸頻率出現(xiàn)頻率最高。

圖5 2010-2020年鋒面各季節(jié)長度和頻次統(tǒng)計(jì)圖Fig.5 Length and frequency statistics of fronts by season during 2010-2020

由圖6(a)發(fā)現(xiàn),臺灣海峽及廣東福建沿岸鋒總長度最長,每年的鋒面長度在1 225~4 795 km之間變化,大部分時(shí)間長度約3 000 km。珠江口鋒在調(diào)查期間內(nèi)均存在,鋒面長度在2016年達(dá)到最長2 249 km,2019年長度最短在385 km。海南島東北鋒年際變化較小,鋒面長度相對穩(wěn)定,長度在1 015~2 324 km 之間。北部灣鋒(越南北部)在近5年鋒面長度有所增加,達(dá)到2 000 km 左右;越南沿岸鋒與北部灣鋒相反,近5年鋒面長度逐漸減小,2020年達(dá)到最小值681 km。呂宋西南鋒每年長度相差最小,平均在1 400 km 左右。馬來西亞-菲律賓西側(cè)沿岸鋒,鋒面長度在88~728 km 之間,整體長度最短。泰國灣鋒面僅在2010年和2016年未被檢測到,長度相對較短,在51~907 km 之間。根據(jù)圖6(b)所示,前5年鋒面發(fā)生頻次波動較大變化區(qū)間為[24,55],最近5年鋒面發(fā)生頻次較為穩(wěn)定,變化區(qū)間為[28,52]。

2.4 鋒面平均強(qiáng)度與海面風(fēng)場的關(guān)系

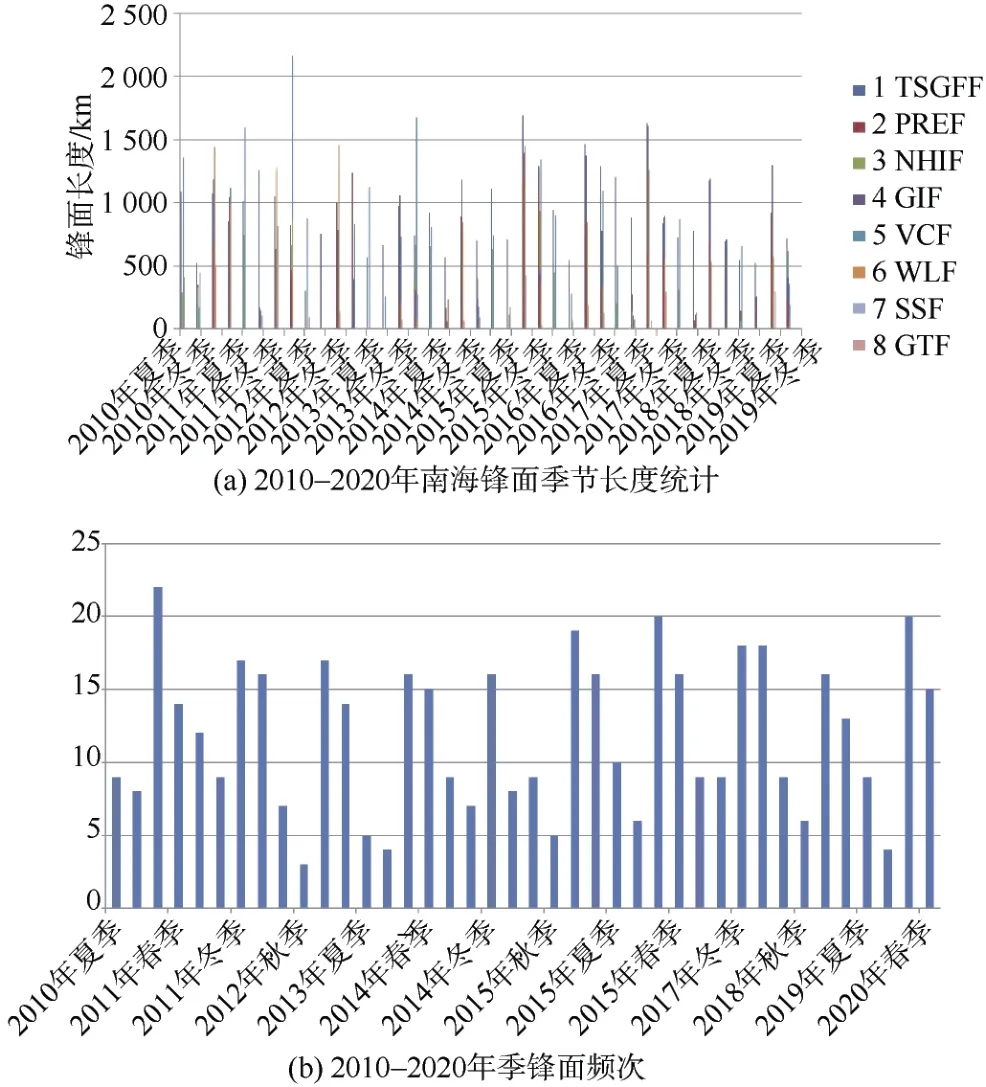

2.4.1 風(fēng)速與鋒面平均強(qiáng)度的變化

南海季風(fēng)影響南海海表溫度,進(jìn)而影響南海溫度鋒。本研究統(tǒng)計(jì)了各鋒區(qū)每個月經(jīng)向風(fēng)速(U)、緯向風(fēng)速(V)和平均風(fēng)速(W),并計(jì)算鋒面的平均強(qiáng)度,得到如圖7所示的結(jié)果。圖中左側(cè)縱坐標(biāo)為鋒面平均強(qiáng)度值,右側(cè)為風(fēng)速值。研究區(qū)內(nèi)不同鋒區(qū)的平均風(fēng)速和風(fēng)向均具有明顯的季節(jié)變化,北緯18°以北的鋒區(qū)U、V方向風(fēng)速在冬季均為負(fù)值,盛行的是東風(fēng)和北風(fēng),先增大(負(fù)值方向)后減小并趨近于0,夏季緯向風(fēng)速為正,盛行南風(fēng);北緯18°以南的鋒區(qū)U、V方向風(fēng)速在冬季均為負(fù)值,盛行東風(fēng)和北風(fēng),夏季U、V方向風(fēng)速與冬季相反均為正值,盛行西風(fēng)和南風(fēng),屬于典型的季風(fēng)海域。這說明鋒面平均強(qiáng)度與不同方向風(fēng)速的強(qiáng)弱存在一定的相關(guān)關(guān)系。

由圖7(a)可以看出,臺灣海峽及廣東福建沿岸鋒存在時(shí)間長,幾乎全年存在,極大值多出現(xiàn)在冬季風(fēng)盛行的時(shí)期,平均強(qiáng)度基本在 0.04~0.06 ℃/km 之間,具有很強(qiáng)的周期性。經(jīng)向風(fēng)速多在-6.7~1 m/s 之間變化,緯向風(fēng)速多在-7.8~3.2 m/s之間變化,總風(fēng)速的變化區(qū)間為1~12 m/s。冬季風(fēng)風(fēng)速更大,鋒面平均強(qiáng)度的變化與經(jīng)緯向風(fēng)速的變化趨勢基本一致,隨著風(fēng)速的增加,鋒面的平均強(qiáng)度也會有一定程度的增加。

珠江口鋒的平均強(qiáng)度和風(fēng)速變化趨勢如圖7(b)所示,沒有明顯的變化規(guī)律,該鋒全年平均強(qiáng)度基本在0.04~0.06 ℃/km 之間變化,冬季平均強(qiáng)度相對較高,基本大于0.045 ℃/km。該鋒區(qū)經(jīng)向風(fēng)速的變化區(qū)間為-6.7~2.1 m/s,緯向風(fēng)速為-8.9~4.3 m/s,總風(fēng)速在1~10.9 m/s 之間變化。夏季緯向風(fēng)速更大,盛行南風(fēng),冬季經(jīng)向風(fēng)速和緯向風(fēng)速相差不大,均小于0,盛行東風(fēng)和北風(fēng)。

圖7(c)顯示了海南島東北鋒的平均強(qiáng)度和風(fēng)速的變化趨勢,該鋒區(qū)存在時(shí)間較長,鋒面強(qiáng)度最大值多發(fā)生在冬季風(fēng)盛行時(shí)期,該鋒全年平均強(qiáng)度在0.04~0.06 ℃/km 之間,夏季緯向風(fēng)速更大,均為正值,盛行西風(fēng)和南風(fēng),冬季經(jīng)緯向風(fēng)速相差不大,均小于0,盛行東風(fēng)和北風(fēng),該鋒區(qū)平均風(fēng)速的季節(jié)性變化明顯,均在1~8.7 m/s 之間變化。

根據(jù)圖7(d)可以看出北部灣鋒(越南北部)沒有明顯的季節(jié)性,該鋒區(qū)多發(fā)生于冬季風(fēng)盛行時(shí)期,相較于以上分析的鋒面,該鋒面的強(qiáng)度有明顯的減小趨勢,平均強(qiáng)度的變化區(qū)間為 0.04~0.06 ℃/km,緯向風(fēng)速的變化區(qū)間為-4.5~3.2 m/s,經(jīng)向風(fēng)速多在-3.4~1 m/s 之間變化,總風(fēng)速的變化區(qū)間為1~6.5 m/s。

如圖7(e),越南沿岸鋒的平均風(fēng)速多處于2.1~6.5 m/s 之間,經(jīng)向風(fēng)速和緯向風(fēng)速相差不大,經(jīng)向風(fēng)速的變化范圍為-4.5~4.3 m/s,緯向風(fēng)速的變化范圍為-5.6~3.2 m/s,該處鋒面多發(fā)生于1-8月和11-12月,鋒面平均強(qiáng)度多在0.04~0.06 ℃/km之間。

呂宋西南鋒多發(fā)生于冬季風(fēng)盛行時(shí)期,由圖7(f)可知,此時(shí)多盛行東風(fēng)和北風(fēng),鋒面平均強(qiáng)度多在0.05 ℃/km 以下,變化幅度不大。冬季風(fēng)速大于夏季,經(jīng)向風(fēng)速和緯向風(fēng)速在不同季節(jié)方向相反,緯向風(fēng)速相對來說較大,在-7.8~5.4 m/s 之間變化,緯向風(fēng)速多處于-6.7~4.3 m/s 變化,總風(fēng)速為1~8.7 m/s。

圖7(g)展示了菲律賓西側(cè)沿岸鋒的風(fēng)速和鋒面平均強(qiáng)度的變化趨勢,鋒面平均強(qiáng)度基本在0.04~0.05 ℃/km 之間變化,經(jīng)向風(fēng)速變化范圍多在-2.3~2.1 m/s 之間,緯向風(fēng)速的變化區(qū)間為-3.4~2.1 m/s,總風(fēng)速為1~4.3 m/s。總體來看,鋒面多發(fā)生于冬季風(fēng)盛行時(shí)期,此時(shí)經(jīng)向風(fēng)速和緯向風(fēng)速均為負(fù)值,盛行東風(fēng)和北風(fēng)。

由圖7(h)可以看出泰國灣鋒的風(fēng)速和鋒面平均強(qiáng)度的變化趨勢,該鋒面存在時(shí)間較短,多存在于冬季,鋒面平均強(qiáng)度基本在0.05 ℃/km 以下,經(jīng)向風(fēng)速和緯向風(fēng)速的相差較大,經(jīng)向風(fēng)速的變化范圍為-4.5~4.3 m/s,緯向風(fēng)速的變化范圍為-3.4~3.2 m/s,總風(fēng)速多在1~5.4 m/s 之間變化。

2.4.2 風(fēng)速與鋒面平均強(qiáng)度的相關(guān)性分析

由于鋒面在某些月份不存在或未被檢測到,本研究分別計(jì)算全年、夏季風(fēng)盛行時(shí)期、冬季風(fēng)盛行時(shí)期各鋒區(qū)的平均強(qiáng)度與該區(qū)域經(jīng)向風(fēng)速(U)、緯向風(fēng)速(V)和平均風(fēng)速(W)的相關(guān)系數(shù),風(fēng)速的正負(fù)代表風(fēng)向,取風(fēng)速絕對值計(jì)算兩者相關(guān)系數(shù),結(jié)果如表3所示。

臺灣海峽及廣東福建沿岸鋒全年平均強(qiáng)度與風(fēng)速的相關(guān)程度較高,與緯向風(fēng)速的相關(guān)系數(shù)為-0.52,與經(jīng)向風(fēng)速相關(guān)系數(shù)為-0.48;夏季平均強(qiáng)度與經(jīng)、緯向風(fēng)速的相關(guān)系數(shù)均大于冬季,冬季強(qiáng)度與緯向風(fēng)速和經(jīng)向風(fēng)速的相關(guān)系數(shù)分別為-0.31、-0.37;珠江口鋒的平均強(qiáng)度與風(fēng)速多呈負(fù)相關(guān)關(guān)系,冬季的平均強(qiáng)度與風(fēng)速的相關(guān)程度較高;與經(jīng)、緯向風(fēng)速的相關(guān)系數(shù)在冬季分別為-0.47、-0.53,夏季為0.12、0.01,全年為-0.37、-0.48。海南島鋒區(qū)的平均強(qiáng)度與經(jīng)、緯向風(fēng)速的相關(guān)系數(shù)在全年分別為-0.39、-0.40,在夏季分別為0.13、0.11,在冬季為-0.15、-0.21,相比較夏季來說,冬季平均強(qiáng)度與風(fēng)速的相關(guān)程度高;北部灣鋒的平均強(qiáng)度與風(fēng)速多呈負(fù)相關(guān)關(guān)系,且與緯向風(fēng)速的相關(guān)性較高,夏季和冬季與緯向風(fēng)速的相關(guān)性系數(shù)分別為-0.57、-0.27,與經(jīng)向風(fēng)速的相關(guān)性系數(shù)分別為-0.18、-0.11;越南沿岸鋒的平均強(qiáng)度與緯向風(fēng)速的相關(guān)程度更高,且冬季與經(jīng)向風(fēng)速和緯向風(fēng)速的相關(guān)系數(shù)均大于夏季,分別為0.10 、-0.34。呂宋西南鋒在夏季不存在,且與經(jīng)緯風(fēng)速均呈負(fù)相關(guān);菲律賓西側(cè)沿岸鋒和泰國灣鋒也在夏季消失,冬季的平均強(qiáng)度與經(jīng)向風(fēng)速的相關(guān)系數(shù)分別為-0.49、0.25、0.18,與緯向風(fēng)速的相關(guān)系數(shù)分別為-0.50、0.21、-0.33,全年的平均強(qiáng)度與經(jīng)向風(fēng)速和緯向風(fēng)速的相關(guān)系數(shù)分別為-0.39、-0.47。

3 結(jié)束語

本研究基于2010-2020年微波和紅外融合SST數(shù)據(jù)檢測了南海海域溫度鋒,并統(tǒng)計(jì)研究區(qū)內(nèi)各鋒面發(fā)生的位置、鋒面中心線長度及平均強(qiáng)度,分析了鋒面氣候態(tài)分布特征;基于逐年鋒面檢測結(jié)果,討論了研究區(qū)內(nèi)典型溫度鋒的年際變化情況,分析了鋒面與海面風(fēng)場的相關(guān)性,主要結(jié)果如下:

1)南海區(qū)共檢測到8 個鋒面,其中1-2月檢測到的鋒面數(shù)量最多,8 個鋒面均可檢測到;3-4月可檢測鋒面逐漸減少,主要體現(xiàn)在馬來西亞-菲律賓西側(cè)沿岸鋒和泰國灣鋒的消失;5-9月持續(xù)減少,其中9月達(dá)到最小值,僅檢測到臺灣海峽及廣東福建沿岸鋒和越南沿岸鋒;10-12月開始有所回升,10月檢測到臺灣海峽及廣東福建沿岸鋒、珠江口鋒、北部灣鋒;11月檢測到除越南沿岸鋒、馬來西亞-菲律賓西側(cè)沿岸鋒和泰國灣鋒外的所有鋒面;12月只有馬來西亞-菲律賓西側(cè)沿岸鋒未被檢測到。

2)根據(jù)南海鋒面信息結(jié)果,對2010-2020年南海鋒面長度和鋒面發(fā)生頻次進(jìn)行分析。結(jié)果表明:對于不同季節(jié),夏季發(fā)生的鋒面長度普遍大于冬季鋒面長度,上半年的鋒面長度大于下半年鋒面長度,但冬季鋒面發(fā)生的頻次最高,變化區(qū)間為[15,24],秋季鋒面發(fā)生的頻次最低,變化區(qū)間在[3,9]。對于鋒面長度與頻次年分布特征發(fā)現(xiàn),臺灣海峽及廣東福建沿岸鋒總長度最長,在1 225~4 795 km 之間變化,大部分時(shí)間長度約3 000 km;馬來西亞-菲律賓西側(cè)沿岸鋒整體長度最短,鋒面長度在88~728 km 之間,其他鋒面長度相對穩(wěn)定,平均在500~2 000 km 范圍內(nèi)。前5年鋒面發(fā)生頻次波動較大變化區(qū)間為[24,55],最近5年鋒面發(fā)生頻次較為穩(wěn)定,變化區(qū)間為[28,52];

3)南海海洋鋒面強(qiáng)度極大值多出現(xiàn)在冬季風(fēng)盛行的時(shí)期,平均強(qiáng)度基本在0.04~0.06 ℃/km 之間,冬季的平均鋒面強(qiáng)度與風(fēng)速的相關(guān)程度較高,具有很強(qiáng)的周期性。臺灣海峽及廣東福建沿岸鋒平均梯度全年與風(fēng)速的相關(guān)程度都比較高;珠江口鋒和北部灣鋒的平均梯度與風(fēng)速多呈負(fù)相關(guān)關(guān)系;海南島鋒區(qū)相比較夏季來說,冬季平均梯度與風(fēng)速的相關(guān)程度高;越南沿岸鋒的平均梯度與緯向風(fēng)速的相關(guān)程度更高;呂宋西南鋒、菲律賓西側(cè)沿岸鋒在夏季消失,在冬季的相關(guān)性高于全年。