金沙江上游葉巴灘水電站智能建設關鍵技術探索與應用

夏 勇

(華電金沙江上游水電開發有限公司葉巴灘分公司,四川 成都 610041)

1 前 言

隨著水電工程信息化、網絡化、智能化建設的發展,水電站建設經歷了以糯扎渡大壩碾壓質量監控為代表的數字化向以溪洛渡智能應用為代表的智能化發展的過程,正逐步朝著工程智能建設、電站智能運行和流域智能調度的方向發展[1-2]。水電站的“智能建設”可實現自動、實時采集工程建造過程中的各類數據,包括設備狀態及位置信息,材料屬性信息和質量信息等建造過程信息,以采用智能化方式,減少人員的工作量,實現水電行業領域建造過程智能化水平顯著提升[3]。智能技術在水電站中的應用是適應時代的產物,通過對設備的改造升級、仿真分析、實施模擬,以實現水電站的智能管理和有效監控,滿足水電站智能建設精益化管理的需求。據相關統計分析,基于精細化管理的“智能建設”與傳統建造模式相比,將能至少能降低 10%~20%以上的資源投入、成本節約及能耗[4]。

隨著中國水電工程開發的逐步西移,大型水電工程主要集中在西南高山峽谷地區,面臨著高寒、高海拔、高地震烈度等惡劣自然氣候條件與復雜地質條件考驗,開發與工程建設管理難度極大,對水電工程建設的多要素協同管控提出了嚴苛要求。應用“智能建造”新技術、新理念,研發應用先進的信息化、數字化、智能化技術,實現工程安全、高效建設和運行勢在必行。筆者以葉巴灘水電站智能建設關鍵技術研究和應用為出發點,對高海拔寒冷地區特高拱壩智能建設的關鍵技術進行了深入研究,但是在智能水電站建設過程中也存在一些現實困難,實現水電站智能建設對水電行業而言是長期且艱巨的挑戰。

2 工程概況

金沙江上游河段水電開發規劃范圍上起巴塘河口下至奔子欄全長約772 km的干流河段,葉巴灘水電站位于四川與西藏界河金沙江上游河段上,系金沙江上游13個梯級水電站的第7級,總裝機容量2 240 MW,是中央支持西藏經濟社會發展的重大項目、國家“西電東送”接續基地和西南水電基地建設的重大工程。

葉巴灘水電站樞紐建筑物主要由攔河大壩、泄洪消能設施、引水發電系統等組成,大壩采用混凝土雙曲拱壩設計,最大壩高217 m,壩身布置5個表孔和4個深孔,壩后水墊塘消能。地下引水發電系統洞室群規模巨大,采用“右岸首部式廠房+長尾水”的布置方案,廠內安裝4臺單機容量510 MW的混流式機組和2臺單機容量200 MW互為備用的混流式泄放生態流量機組。兩條尾水洞采用圓形斷面,斷面直徑為14.4 m,長約3.0 km。工程平均海拔3 000 m,極高地應力37.57 MPa,壩址區極端低溫-23.5 ℃,全年最大晝夜溫差達37.0 ℃,超210 m特高雙曲拱壩,480 m級垂直開挖邊坡,綜合技術難度大。

3 智能建設關鍵技術探索

葉巴灘水電站工程規模巨大,面對地形地質條件極其復雜、年溫差及日溫差極大、氣候環境極惡劣、施工質量管控要求高等特點,開展基于正向設計的高寒特高拱壩BIM模型高效數智體系研究,創建高寒地區特高拱壩施工多要素智能管控技術體系,構建大型水電工程智能建造管理平臺,對工程建設中的資源要素、管理程序、結構性態、進度計劃進行實時動態分析和耦合仿真預測,可大幅度降低工程建設過程中人的不確定行為、物的不確定狀態、環境的不確定因素及管理缺陷,實現工程建設的創造價值[5],有效解決工程建設中的設計、施工和管理難題是必要的。

3.1 建基面地質缺陷處理關鍵技術

工程壩址位于川西金沙江深切峽谷區,岸坡高陡,巖體淺表風化卸荷強烈、深卸荷發育。深卸荷松弛巖體空間分布復雜,強烈程度變化大,力學性能差,遠遠超出了以往的理論和工程經驗,是制約工程安全穩定的特殊重大工程地質問題。針對上述問題,通過精細地質勘探、拱梁分載法、線彈性有限元法、非線性有限元法及地質力學模型試驗等方法研究,掌握了深卸荷松弛巖體力學特性和松弛演化規律,實現深卸荷巖體變模、強度綜合利用和時效變形控制的技術創新,提出主動保護、精細開挖、快速支護、組合處理、限松弛—控變形的壩基綜合處理新方法;開展雙保護層分區分級開挖、巖石蓋重固結灌漿、深層快速錨固等創新技術研究,形成成套建基面開挖保護處理工法和壩基開挖綜合處理措施,保障壩基開挖質量優良。

3.2 拱壩安全優質高效施工關鍵技術

在高寒高海拔條件下,如何有效提升混凝土運輸效率,防止在混凝土運輸過程外部氣溫對混凝土內部溫度影響;如何確保混凝土振搗質量滿足要求,防止混凝土內部存在缺陷,影響高寒條件下混凝土耐久性,對混凝土澆筑全流程管控提出了更高要求。針對上述問題,基于多維耦合的施工進度仿真理論,研發智能平倉、智能振搗、智能沖毛等混凝土施工智能裝備,提升精品混凝土施工技術水平;構建以混凝土拌合、混凝土運輸、混凝土平倉、混凝土振搗全流程全環節的智能監控系統,形成系列關鍵線路和重點部位快速施工成套技術,實現混凝土生產質量偏差、運輸單循環時間、混凝土平倉厚度及胚層覆蓋時間、混凝土振搗質量全流程智能監控。

3.3 拱壩溫控防裂關鍵技術

工程區域氣溫日較差較大,易形成反復的凍融過程,汛期雨日持續時間長,呈“長冬無夏短春秋、雪稀風大降水少”氣候特點,大體積混凝土溫控防裂技術難度極大。針對上述問題,通過“試驗研究+數值仿真+試驗驗證+應用優化”相結合的研究方法,實現全壩應用中熱水泥混凝土;通過現場振搗試驗、沖毛試驗、凝結時間和早期強度等試驗,探索形成與之相適應的施工工法及溫控策略,提出“小溫差、慢冷卻、早保溫、長養護”溫控理念,實施混凝土預冷、保溫自卸汽車運輸、吊罐保溫保護、倉面智能噴霧降溫等一系列溫控標準化工藝;配合智能通水系統的全面應用,實現混凝土通水冷卻全過程的精準控制,解決大溫差氣候條件下大體積混凝土溫控防裂難題。

3.4 建基面智能灌漿關鍵技術

大壩建基面斷層發育,斷層多組、多方向發育,交切關系復雜,延伸長,性狀差,易泥化、軟化,受大量斷層、節理裂隙的切割,巖體結構異常復雜,壩肩抗滑、邊坡穩定、洞室穩定、壩基變形等工程地質問題突出。針對上述問題,通過智能配漿、壓力流量聯合控制,實現“一鍵啟動、一鍵結束”全過程無人化控制、全方位灌漿監控;研究全數字化數據中心,實現灌漿作業數據的集成化。

3.5 高邊坡開挖支護智能技術

左右岸壩肩處于高山峽谷地區,地形陡峻,高位邊坡落石風險對施工期安全和長期運行安全影響較大。針對上述問題,采用Rocfall軟件對高位落石進行運動特征模擬與分析,研究落石的運動軌跡與無防護情況下落石平動速度、彈跳高度、運動動能、停區域特征,有針對性的對高邊坡落石進行安全防護和避讓;開展高邊坡開挖支護全過程邊坡自動化監測,有效監控到高邊坡安全穩定的影響程度及變化規律,為邊坡的穩定性評價提供充分可靠的數據成果支撐。

3.6 智能建設信息平臺關鍵技術

面對高標準高質量的建設需求,如何將大數據、物聯網為核心的現代信息技術與水電工程建設有機融合,結合全面感知、真實分析、動態調控的智能管理理念,實現工程建設全生命周期全覆蓋的智能建造體系是重中之重。針對上述問題,通過研發建設信息管理平臺一體化,對施工全環節、全流程進行實時監控、分析、調控,實現智能控制技術、BIM信息平臺及綜合監測技術的應用,提高工程建設管理水平。

4 智能建設研究與應用

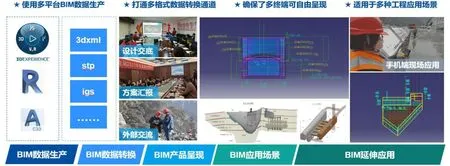

4.1 基于正向設計拱壩BIM模型構建

高寒地區特高拱壩一般處于高山陡坡峽谷地區,外業資料收集極其困難,傳統勘察手段難度大,且海量勘察數據量處理分析難度大、復雜地質構造導致傳統的人工勘察、設計手段難以實現高效設計。基于GeoSmart的勘察體系一體化技術,采取數據驅動、正向建模,自動解釋,評價復雜塊體穩定,精確施工動態分析等措施,準確還原、三維評價、精準預測、動態分析、指導施工(見圖1),實現葉巴灘水電站480 m級左右岸壩肩高陡邊坡開挖穩定、大壩建基面一次驗收通過。

圖1 全專業多平臺多格式數據融合協同設計及數字化交付

(1)高海拔地區多源異構數據的工程勘察BIM技術。基于無人機、機載三維激光掃描技術,開發了三維實景數字化地質測繪、無人機前端信息快速采集、巖體結構智能識別等技術,實現了全生命周期勘察的數字化勘察管理。采用快速建模技術在云端精確還原復雜的地質體,基于模型進行多源異構、多模態、多時態、復合性的地質數據分析,全過程正向設計。基于構造模型、單因素屬性模型、多因素綜合屬性模型、幾何—參數耦合模型為葉巴灘水電站大壩建基巖體質量評價問題提供充分依據,解決了建基面選擇、建基巖體利用、地質缺陷處理等工程問題。

(2)全專業多平臺多格式數據融合協同方法。開展多種專業設計平臺的對比研究,形成以各輔助平臺開展設計、總體協調平臺協同。在通用三維設計平臺基礎上,自研專業性設計軟件,創新協同設計及模型迭代方案,實現模型的階段更新和同步,確保模型的準確性和實用性,實現與“葉電云”平臺數據互通。

(3)全專業多場景BIM數字化交互方案實踐。在提供全套設計藍圖的同時,也嘗試交付集成部分設計數據的三維模型,用三維模型承載設計意圖和設計數據,形成設計BIM產品,參建各方基于數字交互產品開展協同工作、實時互動,最大限度的避免設計產品“出廠地”與項目地因空間物理距離導致的信息失真。

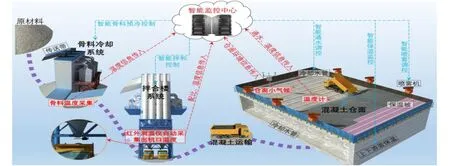

4.2 寒冷地區拱壩施工多要素智能管控體系

以高寒特高拱壩面臨的復雜惡劣施工環境為基礎,構建高寒特高拱壩混凝土施工全流程智能管控技術,實現了“混凝土生產-運輸-平倉-振搗”全流程智能監控(見圖2)。提出低溫環境混凝土溫度與強度特性耦合模型,開發大溫差地區智能溫控系統,實現了拱壩冬季不間斷高強度施工。研究高寒區特高拱壩智能灌漿關鍵技術,通過智能化集成、全自動化配漿、壓力流量聯合控制等,實現了高寒區特高拱壩基礎處理質量全方位受控。研究高山峽谷地區高寒區特高拱壩開挖-澆筑全流程智能監測體系,實現工程建設安全全方位分析。大壩經歷了低溫冬季、高溫夏季高強度施工,截至目前未發現溫度裂縫,為工程安全高質快速建設保駕護航。

圖2 寒冷地區特高拱壩施工多要素智能管控體系

(1)混凝土澆筑施工全流程管控系統。構建了混凝土生產、運輸、平倉振搗全過程智能監控系統,實現混凝土生產質量偏差、運輸單循環時間、混凝土平倉厚度及胚層覆蓋時間、混凝土振搗質量全流程智能監控。

(2)混凝土全環節智能溫控。建立了全環節的智能調控模型,包括溫控效果評價和預警模型、開裂風險預警模型、拌和監控模型、溫度和流量預測預報模型、智能通水時空溫度梯度調控模型、個性化理想溫度控制曲線模型、智能小氣候模型、保溫監控模型等(見圖3)。

圖3 寒冷地區混凝土全環節智能溫控綜合監控

(3)復雜地形條件下智能灌漿。高寒地區特高拱壩智能灌漿主要通過智能配漿、壓力流量聯合控制,實現配漿-灌漿“一鍵啟動、一鍵結束”的無人化控制,實現了灌漿過程流量、密度、壓力、注灰量等指標的實時監控與智能反饋控制,有效提升了灌漿過程控制水平。

(4)高邊坡高地應力邊坡智能監測與防護。集成管理施工期圍巖監測與穩定分析動態反饋分析成果數據,包括開挖洞段的局部和整體穩定性評價結果、開挖支護參數的優化結果、圍巖穩定安全控制措施等,并將這些數據和信息展示在基于BIM技術的三維模型中,有效分析現場施工過程及環境條件等因素對工程邊坡安全穩定的影響程度及變化規律,為邊坡的穩定性評價提供了充分可靠的數據成果支撐,以指導工程施工和管理決策。

4.3 智能建設信息管理平臺

以BIM技術、物聯網技術、人工智能與大數據等新一代計算機技術為依托,研發了勘察技術管理、智慧大壩、智慧地廠、智慧機電、綜合管理、合同投資管理、數字防汛等為一體的智能建設平臺,集成應用智能澆筑、智能溫控、智能灌漿系統、智能噴霧機、纜機及平倉振搗設備智能監控等一系列智能建造技術,有效地解決了高海拔寒冷地區特高拱壩施工過程高效管控與科學決策管理難題,管理實現了預警決策指揮。通過預警決策指揮模塊,工程管理決策者可快速掌握工程建設過程中的工程形象面貌、質量數據、安全狀況、水文氣象、視頻監控及預警信息,提升信息協同效率。此外,以現場問題、施工需求為導向,開展了多維、多場、多要素的工程全生命周期安全與工作性態評價,通過大壩施工期工作性態的動態跟蹤仿真分析、風險預警及措施優化,動態反饋指導現場施工。智能建設大量運用監測(監控)感知、BIM、智能識別、云計算、物聯網、移動互聯等技術,根據水電工程建設特點,實現了工程建設管理的信息化、數字化、智能化[6]。

4 結 論

智能建設是電力技術進步的必然結果,通過采用先進的通信技術、控制技術和計算機技術,能夠幫助大型項目實現施工過程智能管控,尤其是根據以人為本的理念,在高海拔、高寒地區可降低工人勞動強度,節約工程投資,促進工程目標的實現。水電站智能化建設過程應積極探索,穩步推進,綜合考慮技術和管理等因素,進行充分的風險和效益評估,通過技術創新不斷提升水電站的智能化水平并最終實現智能水電站建設的目標,該思路在現階段應為實現水電站智能化的現實可行方案。金沙江上游葉巴灘水電站智能建設關鍵技術探索與應用中的主要工作包括:

(1)葉巴灘水電站針對工程建設過程中所面臨的設計難題、施工難題、管理難題,開展基于正向設計BIM模型高效數智體系研究,創建高寒地區特高拱壩施工多要素智能管控技術體系,構建大型水電工程智能建設信息管理平臺,有效解決工程地形地質條件復雜、年溫差及日溫差極大、氣候環境極惡劣、施工質量管控要求高等問題,實現了信息技術和工程管理技術的深度融合,為建成技術先進、管理高效的精品工程奠定基礎。

(2)葉巴灘水電站智能建設關鍵技術探索與應用,契合行業工程數字化、智能化的發展方向,對工程的安全質量保證、改善作業人員工作條件、提高工作效率、節約資源和降低成本具有重要作用。

(3)葉巴灘水電站作為在建同緯度海拔最高拱壩,對中國正在或者即將進行的藏區、高寒區高拱壩智能建設具有重要指導和引領意義,推動能源數字化和智能化發展,加快提升能源產業鏈智能化水平,為類似工程提供參考。