中國史前至高神之“太陽神”刻繪符號溯源

摘要:目的:中國史前至高神“太陽神”是原始先民太陽崇拜的物化表現(xiàn),其圖案最早可以追溯到舊石器時代晚期,即自然靈崇拜階段。方法:文章在結(jié)合文字學(xué)、訓(xùn)詁學(xué)、音韻學(xué)、校勘學(xué)的基礎(chǔ)上,立足圖案學(xué)并吸收當(dāng)前先進(jìn)社會科學(xué)方法論,以刻繪符號為線索,以圖案和器物為參照,對“太陽神”圖案進(jìn)行神話敘事的溯源和考古語境的還原。由此總結(jié)出太陽崇拜在歷經(jīng)未有火化、天然之火、人造之火、日為火主四個階段后,終于在儺崇拜階段,以“太陽神”刻繪符號的形式貫穿、融合于“神”“巫”“器”圖案的結(jié)論。結(jié)果:新石器時期早期的“太陽神”像,并非“神”,而是“人”——佩戴儺面的巫覡。其由以原始至高神刻繪符號主導(dǎo)的主圖騰神圖案發(fā)展而來,因此被其所主導(dǎo);而“神”像又支配著祭儀及其他器物的造型、圖案和功用等。這說明“神—器—巫”的圖案互動模式已基本定型。儺崇拜階段的“太陽神”刻繪符號及其延伸圖案仍處于象征型藝術(shù)的幻想階段,即真正象征的前夕。結(jié)論:原始刻繪符號是原始先民有意刻繪而成,雖未具真正意義上的象征性,但發(fā)掘其淵源和背后意志符合20世紀(jì)陳之佛先生提出的“表號圖案”這一概念對“藝術(shù)的根源”的探索目的。因此,此次研究還需要更加全面系統(tǒng)的整理和詳細(xì)深入的考據(jù)。

關(guān)鍵詞:? “太陽神”;火;刻繪符號;象征;圖案

中圖分類號:B933 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1004-9436(2024)04-0-03

0 前言

中國史前沒有神像——人形化至高神的圖案,所謂神像其實(shí)是佩戴儺面的巫覡像,其由以原始至高神刻繪符號主導(dǎo)的圖騰神圖案發(fā)展而來[1]。“太陽神”是至高神之一,是自然靈崇拜的代表,其內(nèi)涵和圖案源于舊石器時期的火靈崇拜。

“地靈有形,天神無形”,地上的物神都是象形的,氣象之神即原始至高神是抽象的。它們或單獨(dú)表意,或表現(xiàn)于圖騰神圖案和巫覡儺面圖案,或伴生于所刻繪的神器之中,圖騰、符號和儺儀相輔相成,即“神—巫—器”圖案互動模式。

1 分期

中國的野性文化分為無神論文化和有神論文化,而有神論文化階段可分為巫文化的初級階段、中級階段和高級階段這三大階段。

1.1 未有火化

在巫文化出現(xiàn)之前,人類已經(jīng)走過了一段極其漫長的原始無神論階段。根據(jù)考古發(fā)現(xiàn),云貴古陸1400萬年前的開遠(yuǎn)臘瑪古猿和800萬年前的祿豐古猿的遺址中,只見化石不見石器,可見他們尚處于不了解自己也不關(guān)心自然、飲食起居,全靠本能行事的蒙昧階段。《莊子·馬蹄》《禮記·禮運(yùn)》《韓非子·五蠹》等文獻(xiàn)所說的赫胥氏、有巢氏時代正處于原始的無神論階段。

1.2 天然之火

人類最早的巫文化可能源自自然靈崇拜,其包含無機(jī)物崇拜(自然現(xiàn)象和無生命體)和有機(jī)物崇拜(植物和動物),前者早于后者。但由于自然靈崇拜古老到人類還沒有發(fā)明符號來記錄,從考古實(shí)證的角度去研究難度較大,故需求助于其他學(xué)科方法論。一是人類最早的巫術(shù)行為是人猿相揖別時代的產(chǎn)物,其時代的古老毋庸置疑;二是400萬年前的舊石器時代初期巫文化萌芽,因?yàn)槿祟愐呀?jīng)產(chǎn)生較成熟的文化行為——制造工具;三是170萬年前的元謀人時期有了比400萬年前稍進(jìn)步的巫文化,此時人很可能產(chǎn)生了對火等自然現(xiàn)象的崇拜;四是30萬年前的貴州大洞人有了打制石器的工場和專門的宰割場,從人類學(xué)的角度來看,專門保存火種的巫師逐漸形成,巫文化已接近中級階段。

1.3 人造之火

巫文化中級階段,生產(chǎn)力進(jìn)一步發(fā)展,從舊石器時代晚期到新石器時代早期,人類能更好地利用火。一是人類發(fā)明了鉆木取火或燧石取火后的人工火;二是陶器出現(xiàn);三是舊石器時代晚期出現(xiàn)的刻畫符號是用于宗教和巫術(shù)行為的神器的表現(xiàn)形式之一,說明當(dāng)時不僅出現(xiàn)了崇尚靈魂不死的超自然的原始宗教,還出現(xiàn)了裝飾人體的審美意識,甚至具備為滿足前二者及人們生存所需的生產(chǎn)技術(shù)條件[2]。《尸子》《論衡·齊世》《史記》等文獻(xiàn)反映出燧人氏和庖犧氏時代的人類進(jìn)入了漁獵時代。

1.4 日為火主

距今1萬年左右,人類進(jìn)入農(nóng)耕社會,先民“以儺圖騰為主要崇拜對象,其他動、植物圖騰都退居次要位置,表明生產(chǎn)力出現(xiàn)了較大飛躍,文明得到了極大發(fā)展”[3]。陶器、石器之上多伴生“太陽神”刻繪符號,而火靈成為“太陽神”的從屬,具體有以下兩種表現(xiàn)形式。

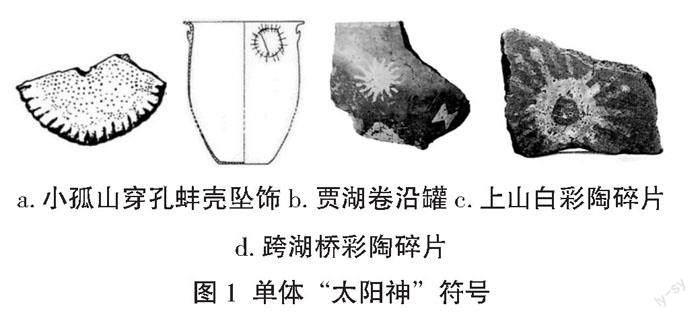

第一,單體圖形。“太陽神”單體圖形刻繪符號有光芒圓形、十字形和圓形三種形態(tài)。約4萬年前的舊石器時代晚期的小孤山蚌飾的單體太陽形象作為傳統(tǒng)被保存下來(見圖1a)。湖南常德的彭頭山遺址、河南漯河的賈湖遺址(見圖1b)、浙江金華的上山遺址(見圖1c)、浙江杭州的跨湖橋遺址(見圖1d)、甘肅大地灣遺址一期等中國最早的農(nóng)耕遺址的陶器表面多有“太陽神”刻繪符號。刻繪符號有四個特點(diǎn):一是只有個別器物有刻繪符號,說明刻繪是一種有目的、有意識的精神活動;二是刻繪很工整、纖細(xì)、端正,說明符號已定型且刻繪技術(shù)已嫻熟;三是刻繪部位具有明顯的標(biāo)志性質(zhì),說明刻繪符號是神符、咒語威力所在;四是器物死后殉葬,說明中國人的原始宗教儀式在新石器時代早期已定型。

第二,組合圖形。繼彭頭山與賈湖之后,南北方都有了屬于自己的圖騰,這些圖騰以動、植物靈崇拜為原型,依舊帶有自然靈崇拜的印記,其中“太陽神”符號的位置最明顯,表示這些動、植物靈依然是太陽家族的成員。當(dāng)然,除了圖騰中所展現(xiàn)的“太陽神”符號,單獨(dú)的符號仍有發(fā)展,具有平面和立體兩種表現(xiàn)形式,即刻符與神器。

梳理發(fā)現(xiàn),未有火化、天然之火時期,“神”“巫”的內(nèi)涵已初具雛形,但無至高神圖案。人造之火時期,動物形象的刻繪和陶器出現(xiàn),說明此時雖依舊沒有至高神的圖案,但已出現(xiàn)“神”的呈現(xiàn)形式和載體。日為火主時期,至高神圖案真正擁有符號的性質(zhì):“神”以圖騰的形式表現(xiàn),即無機(jī)物崇拜符號與動、植物靈結(jié)合的組合圖形表意符號;“器”包括圖騰和刻繪符號所在的器物,還有一特別形式,就是以側(cè)視正投影圖的形式表無機(jī)的器物,并與圖騰和刻繪符號呼應(yīng);“巫”雖不見人形,但圖騰和刻符所在的器物具有明顯的事神功能,猜測為巫儺祭時所使用的祭器。

2 模式

舉行事神儀式時,“神”“器”“巫”三者構(gòu)成鏈環(huán)的互動關(guān)系:“太陽神”刻繪符號主導(dǎo)主圖騰神,而主圖騰神又支配祭儀以及其他器物的造型、圖案和功用等。

2.1 玉器古越族

河姆渡遺址出土的陶缽T29④46的外壁展現(xiàn)了距今7000年前河姆渡先民舉行農(nóng)事祭禮活動——禾魂祭的場景。其中,雙鳥朝陽圖案上形如兩眼的圓形符是南方民族崇拜的日月,頭頂?shù)娜夥笳鬓r(nóng)業(yè)民族的三石灶,三尖符號下方的橫向弓形蓋狀符應(yīng)是陽光普照下的空間,即天。三個符號共見說明三者大體一起產(chǎn)生,也可能三者分別反映太陽的不同內(nèi)涵,皆從屬于“太陽神”符號。

“太陽神”符號在其他器物上表現(xiàn)主要有三:第一,太陽鳥組合圖案,如同遺址的象牙蝶形器、有柄骨匕、瓦形刻紋陶塊和陶豆盤底部圖案(見圖2a);第二,器物的側(cè)視正投影為八角形、芒星;第三,器物的俯視形態(tài)恰似光芒四射的單體太陽;第四,器底隱蔽處單獨(dú)刻繪十字形符,如三期遺存器蓋壁外壁何紐壁底、四期遺存紐壁底、四期遺存三棱形鼎足。

2.2 白陶古蠻族

高廟遺址所出的一件白陶高領(lǐng)罐的肩部描繪了高廟先民祭祀的場景:中間是被高廟文化先民奉祀的可以升天的神靈,用兩個戳印的雙圓圈或單圓圈表示雙眼,并與鳳鳥和圜形天體(八角形)構(gòu)成一個有機(jī)整體,兩側(cè)建筑顯然是以兩個立柱為主軸連構(gòu)而成的建木天梯。其中,畫面中間的飛龍是高廟文化圖騰——獠牙獸面紋早期前段的表現(xiàn)形式,早期后段及晚期的形式有如下三種:第一,個體獠牙獸面,或被刻畫在白陶罐或盤、簋等器具上的顯眼位置;第二,復(fù)合獠牙獸面,細(xì)分為羽翅獠牙獸面(飛龍)和鳳鳥載獠牙獸面(龍)兩類,這種似獸非獸、似鳥非鳥的動物,應(yīng)是被高廟文化先民神化了的復(fù)合動物圖案;第三,獠牙獸面與鳳鳥的組合,其常被戳印在陶簋或盤的外底上,這些器物的腹部通常都有對稱的兩只倒置的鳳鳥圖案。從配伍物和使用方式可以看出,高廟文化圖騰中“太陽神”符號的表現(xiàn)方式和性質(zhì)與河姆渡文化相似。

高廟文化陶器上習(xí)見“太陽神”符號有二:第一,太陽形符,通常作為主體圖案位于圈足簋、碗或圜底缽等器物的外底,雙圈或單圈表示的太陽本體配以交叉或斷續(xù)的十字形符或戳印紋表示芒線;第二,八角形符,上文祭儀圖中的八角形可以視為該形鼻祖,迄今所見湯家崗類型遺存陶器上的八角形已不少于5例,都被印制在白陶盤的外底上(見圖2b)。

綜上,無論是刻繪有圖騰獠牙獸面紋的器具,還是刻繪了十字形、芒星和八角形圖案的器物,到了后期均有成為倒置器的現(xiàn)象,也就是祭師在巫術(shù)和宗教活動中所使用的藝術(shù)神器。

2.3 彩陶華夏族

這一族群的信仰特點(diǎn)如下:第一,以動物崇拜為主,具有強(qiáng)烈的生殖崇拜意味,說明該族群可能以生殖崇拜為主導(dǎo);第二,半坡、姜寨遺址間互有交流,紋樣有所融合,與后期有各自祭儀紋樣不同;第三,圖案皆繪于陶盆等圓形器物之上,且口沿之上繪有類似多角沿的紋樣,應(yīng)受太陽崇拜的影響;第四,紋樣基本位于彩陶盆內(nèi)壁,說明祭壇還未出現(xiàn),進(jìn)行儀式時需俯視。仰韶文化的“太陽神”圖騰有兩種表現(xiàn)方式。其一為魚紋、人面魚紋(見圖2c)。魚紋或?qū)憣?shí),或抽象,可以排列出完整的演化序列。其中,抽象表現(xiàn)和具象表現(xiàn)都具有象征性,如抽象的三角形亦可以象征女陰,而同心圓乃是女陰的直接描摹。半坡遺址和姜寨遺址皆發(fā)現(xiàn)了人面魚紋,屬于這一時期的皆繪于翻唇淺腹彩陶盆內(nèi)壁,共六例三式。其中,有兩處“太陽神”符號為這六例人面魚紋的共同特點(diǎn):人面頭頂為三尖冠符號,嘴部皆為十字形符(對頂三角形);其口沿的紋飾抽象與八卦符號更有密不可分的聯(lián)系。其二為蛙紋、魚蛙組合紋[4]。臨潼姜寨一期魚蛙紋彩陶盆內(nèi)壁紋樣和口沿紋飾,與半坡魚祭盆的構(gòu)造具有內(nèi)在的一致性。

“太陽神”刻繪符號在其他器物上主要有兩種表現(xiàn)形式:第一,器表俯視圖為太陽形,在仰韶文化半坡類型的細(xì)頸壺的腹部,常見一種三角形曲折紋,有時在口沿四周還有放射狀短線,俯視就是一幅光輝奪目的太陽圖;第二,十字形符+寬帶紋,十字形符很早就具有巫的含義,前文大地灣一期彩陶碎片彩繪符號中就有十字形符,其發(fā)展至大地灣二期和半坡時期有所變化,前者出現(xiàn)于飾有寬帶紋的彩陶缽的內(nèi)腹部,而后者直接位于彩陶缽口沿的寬帶紋上。

綜上,這一階段自然靈崇拜符號貫穿“神”“巫”“器”圖案,以無機(jī)物神靈太陽為主力的“神—器—巫”模式已基本定型。

3 結(jié)語

“太陽神”刻繪符號在真正成為象征前,經(jīng)歷了直接和幻想階段:直接階段對應(yīng)文化的蒙昧?xí)r期、自然靈崇拜和圖騰崇拜三個階段,此時火和太陽僅代表光和熱;幻想階段對應(yīng)文化的儺崇拜階段,此時太陽吸納了火的普遍意義,以動、植物為媒介傳達(dá)著生殖、生長、生存等內(nèi)涵。因此,巫文化的高級階段——儺崇拜階段,正處在真正象征的前夕。

參考文獻(xiàn):

[1] 楊伯達(dá).巫玉之光:中國史前玉文化論考[M].上海:上海古籍出版社,2005:106-113.

[2] 何介鈞.長江中游史前文化暨第二屆亞洲文明學(xué)術(shù)討論會論文集[M].長沙:岳麓書社,1996:280-305.

[3] 林河.中國巫儺史[M].廣州:花城出版社,2001:33-34.

[4] 趙國華.生殖崇拜文化論[M].北京:中國社會科學(xué)出版社,1996:180-214.

作者簡介:劉瑾怡(1994—),女,江蘇南京人,博士在讀,研究方向:圖案學(xué)理論。

課題項(xiàng)目:本論文為2022年度江蘇省研究生科研與實(shí)踐創(chuàng)新計(jì)劃項(xiàng)目“原始刻繪符號研究”成果,項(xiàng)目編號:KYCX22-2287