互動儀式鏈視域下自媒體時代網絡微短劇“破圈”之路探析

摘要:目的:近幾年,兼具劇情和快節奏的微短劇蓬勃發展,已成為自媒體時代內容市場的新風口。然而,微短劇雖然產量大、熱度高,但存在題材同質化、內容淺薄化、制作粗糙化等問題,真正走入大眾視野的“破圈”之作寥寥無幾。2023年8月,由個人自媒體博主創作的微短劇《逃出大英博物館》打破了這一局面,成為突出重圍的黑馬。為促進微短劇產業的未來發展,須對該劇的“破圈”現象加以研究。方法:文章從社會學視角出發,以互動儀式鏈理論為依據,研究發現基于虛擬在場、他者設限、關注焦點與共享情感四要素同在,圍繞劇集一次次的互動儀式得以持續建構與展開,循環往復形成互動儀式鏈,造成群體團結、情感能量、社群符號與道德標準等結果,推動著“小作坊”出身的《逃出大英博物館》逐步成為現象級的奇跡。結果:從創作端平臺用戶的價值共創,到接收端中華民族的情感共鳴,再到傳播端多重媒體的營銷共振,盡管《逃出大英博物館》的“破圈”少不了“天時地利人和”的助力,然其仍可能成為自媒體時代微短劇行業謀求劇集精品化、類型多元化轉變的拐點。結論:微短劇的發展任重道遠,僅靠“甜寵瑪麗蘇”“逆襲爽文”的套路難以為繼,必須提高對劇集文化價值的重視度,在其傳播屬性和藝術屬性中覓得平衡,方能長久。

關鍵詞:微短劇;? 《逃出大英博物館》;互動儀式鏈

中圖分類號:J905 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2024)04-0-04

0 引言

近年來,網絡微短劇以輕體量、快節奏的優勢在內容市場嶄露頭角。無論是騰訊等長視頻平臺,還是抖音等短視頻平臺都積極布局該領域,影視公司、MCN機構、個人自媒體博主等亦致力于耕耘此賽道。然而,產量激增的同時不可避免地帶來內容同質化、情節套路化、思想淺薄化等問題,阻礙了微短劇的更好發展,真正引起大眾廣泛關注和討論的作品只是鳳毛麟角。如此局面下,聚焦海外流失文物的《逃出大英博物館》橫空出世。該劇由個人自媒體博主“煎餅果仔”和“夏天妹妹”創作,一經上線便登上多平臺熱搜,僅僅一周就在B站和抖音斬獲超千萬和超億的播放量,兩位主創漲粉超過五百萬,堪稱現象級的“破圈”之作。“小作坊”出身的《逃出大英博物館》緣何能在一眾頭部平臺扶持、專業公司制作的微短劇中脫穎而出,以短短3集,17分鐘的體量“四兩撥千斤”地達成這般奇跡?

美國社會學家蘭德爾·柯林斯提出的互動儀式鏈理論認為,“高度的相互關注,即高度的互為主體性,跟高度的情感連帶——通過身體的協調一致、相互激起/喚起參加者的神經系統——結合在一起,從而導致形成與認知符號相關聯的成員身份感;同時也為每個參加者帶來了情感能量,使他們感到有信心、熱情和愿望去做出他們認為道德上容許的事情”[1]71-72。

基于此,從社會學視角觀之,《逃出大英博物館》的“破圈”與互動儀式鏈的運作息息相關。旅行博主Vlog下用戶的各抒己見勾勒了它的輪廓;主創傾力打造下觀眾以有感而發的彈幕、評論填充了它的血肉;觀眾觀后自發掀起的二創熱潮則推著它越走越遠……一次次的互動儀式中,情感能量持續產生、逸散,促使新的儀式不斷展開,循環往復之下匯聚成互動儀式鏈,推動《逃出大英博物館》名噪一時。如此,從互動儀式鏈視域下觀察該劇的“破圈”現象,便能夠較為清晰地了解其生成邏輯。同時,選取以彈幕為獨特文化符號的B站作為范例,運用Python爬蟲技術,從主創賬號“煎餅果仔”發布的《逃出大英博物館》預告片和第一、二、三集中,分別抓取1939、2249、3006、6144條彈幕文本作為研究對象,建立情感分析數據模型,并選取抖音相關話題下熱度較高的二創作品加以考察,輔助衡量互動儀式鏈的建構與運作,以期在認識大眾審美、價值取向的基礎上,得到推動微短劇產業發展的啟示。

1 虛擬在場、他者設限、關注焦點與共享情感:圍繞《逃出大英博物館》的互動儀式鏈建構

新媒體環境下,基于虛擬在場、他者設限、關注焦點、共享情感四要素,圍繞《逃出大英博物館》的眾多互動儀式得以建構。

1.1 虛擬在場

“儀式本質上是一個身體經歷的過程。”[1]87新媒體時代,“親身在場”已不再是互動儀式開展的必然條件,利用網絡平臺為媒介實現的“虛擬在場”成為構建儀式的新要素。由B站、抖音等新媒體平臺構建的用戶之間共同在場、相互聯系的虛擬網絡,個體通過虛擬身份以點贊、彈幕、評論等方式參與圍繞《逃出大英博物館》開展的互動儀式,在彼此產生共鳴中獲得滿足感。由此情感能量得到反饋,一些人會自發投入二創活動,而這些作品也會成為互動儀式鏈的一環。

值得注意的是,《逃出大英博物館》最初的創意并不是主創團隊內部閉門思索得來的,而是抖音平臺用戶有感而發、各抒己見的結晶。若追本溯源,便要回到抖音旅行博主“何香蓓Betty”在大年初一發布的一條參觀大英博物館的Vlog上,面對藏于館中琳瑯滿目的中國文物,她感嘆道“在闔家團圓之際,它們也一定很想家吧”,一時間引發了廣泛的共鳴。一個名為“有理言之”的用戶在評論區靈光一閃,提議拍一部名為“逃離大英博物館”的動畫:“各個文物擬人化復蘇過來逃離大英博物館回家過年……”,許多用戶在該評論下留言加入討論,隨后短劇博主“煎餅果仔”留下“等我”二字,《逃出大英博物館》便由此誕生。可以說,這部劇本身就是圍繞“大英博物館”“海外流失文物”等話題的互動儀式運作的結果,“虛擬在場”的抖音用戶就話題產生共鳴,碰撞之下的情感能量造就了它。倘若關注該劇在B站的彈幕,便會發現“網友的創意成真啦”“真的拍了!好棒啊”“我終于刷到了,這個UP主就是發那句‘等我的評論的人”等類似的話語屢見不鮮。在見證作品萌芽的互動儀式中實現“虛擬在場”,使不少觀眾獲得內容消費者、創作者雙重身份帶來的成就感,主創們也能更直觀地迎合受眾需求。這種“價值共創”的特殊模式顯然為《逃出大英博物館》積累了原始關注度,一定程度上推動了劇集的“破圈”。

1.2 他者設限

群體認同是個體參與互動儀式的前提。對局外人設限,方能使“群體內部成員聯合起來,以便于開展‘共有行動,或成就‘共同事件”[2]42。若要借助彈幕、評論、二創作品等方式參與圍繞《逃出大英博物館》的互動儀式,個體需要注冊賬號成為抖音、

B站等平臺的正式用戶。最新的用戶畫像顯示,抖音等新媒體平臺,年輕化已成為用戶的重要特征。而《逃出大英博物館》的主創團隊由青年博主組成,參與二創的用戶也大多為行動力強的青年人。在大數據技術的加持下,平臺能夠參考用戶偏好推送相關內容,用戶也可以根據自身需求過濾內容。基于此,劇集相關內容自然而然地被推送至青年群體眼前。“他們是伴隨中國國際地位和影響力顯著提升成長起來的年輕一代,深懷濃厚的愛國情懷與民族認同感”,同時他們“在某些活躍的網絡聚居地,逐漸創造出獨特的文化價值和語言系統。青年也在此聚居地中獲得歸屬感”[3]。例如在Z世代的樂園——B站,他們慷慨激昂地用彈幕呼喊著“吾輩當自強,國家強大了它們才能回來”以及“我們年輕一代正是未來的希望”,并輔以“三連”“追番”等獨特話語機制盡情抒發愛國之情。而在30歲以下用戶占據半壁江山的抖音,文物變裝、歷史解說、衍生劇集等豐富多彩,頗受青年群體喜愛的二創形式亦層出不窮。如此,強烈的群體認同感形成,他者被自然地排除在外。

1.3 關注焦點

作為群體中的一員,具有相似性的個體在儀式中的注意力往往會被共同的對象所吸引,由此形成共同關注的焦點,并“通過與他人的話輪轉換和行為傳動”[2]43相互透露給儀式內的其他個體。統計《逃出大英博物館》各集在B站各時段的彈幕含量,如圖1所示,從數值明顯較高的幾處便可一窺觀眾普遍關注的焦點。他們會調侃有趣的情節,例如第一集第14秒處張永安因相機被小玉壺撞到地上而氣惱不已,觀眾紛紛驚呼“大制作”;他們會稱贊富有魅力的角色,例如第二集1分20秒處小玉壺偷偷玩相機給自己拍照時靈動活潑的神態讓觀眾直呼“可愛”;他們更會因家國情懷的彰顯而動容,例如第一集1分處小玉壺聽到張永安說中文,哽咽著上前擁抱他,喚他“家人”;第二集3分49秒處,小玉壺認真地回答張永安的提問:“黑眼睛,黃皮膚,能聽得懂我說話的就是家人。”“家人,是血脈相連的同胞……只要遇到了家人,我就安全啦!”;第三集7分14秒處,跨越千山萬水,文物們心靈相通,呼喊“愿山河無恙,家國永安”。變裝和解說類視頻也在抖音二創作品中占據主導。可見,從頗具網感的有趣演出,到彰顯家國情懷的精巧細節,都吸引著儀式參與者們的目光。

1.4 共享情感

隨著互動儀式的進一步推進,社群中的個體就同一事物產生的相似看法會使他們享有共通的情感體驗。由此共同關注的焦點和共享的情感體驗不斷相互加強,推動著互動儀式的動態式展開。提取《逃出大英博物館》在B站各集彈幕中的情感詞,便能觀察到不同個體就焦點進行充分交流后所共享的情感狀態,主要可以分為兩類:一類為對于不諳世事的小玉壺搶占床不成被趕去沙發、擺弄相機做鬼臉自拍、偷偷在傳單上留下涂鴉等喜劇橋段,觀眾大多以“哈哈哈”“可愛”“喜歡”等詞語表達愉悅之情;第二類為對于小玉壺灰頭土臉地哭著上前擁抱“家人”、終于送到家書,眾多文物傾吐肺腑之言等動人場面,觀眾紛紛以“嗚嗚嗚”“淚目”“爆哭”等話語詮釋感動之情。觀察抖音熱度較高的二創作品,不難發現,大多是出于被劇集觸動了家國情懷,為流失文物能夠回歸而奔走呼吁。

2 群體團結、情感能量、社群符號與道德標準:圍繞《逃出大英博物館》的互動儀式鏈結果

隨著圍繞《逃出大英博物館》的互動儀式不斷運作,一系列結果得以產生,主要可以概括為群體團結、情感能量、社群符號、道德標準,推動著劇集的“破圈”。

2.1 群體團結

伴隨互動儀式的深入展開,參與個體在交流中相互認可,逐漸產生較強的群體歸屬感,使他們對自己群體成員的身份產生更深刻的認知。縱觀《逃出大英博物館》在B站各集的彈幕內容,“家國”“家人”“血脈相連”“同胞”“故鄉”等與群體身份認同相關的詞屢見不鮮。“共同的歷史造就共同的記憶,中華民族集體記憶伴生于中華民族的歷史演進中,依托一代代中華兒女口耳相傳、文本傳遞和紀念活動不斷煥發生機,溝通了中華民族的‘昨天與‘今天。”[4]《逃出大英博物館》將流失文物萬里歸家傳書的軌跡娓娓道來,氤氳出沉郁激蕩的家國情懷,在引發廣泛共鳴的前提下建立起強烈的身份認同。以“歸家”為故事主線,以“家書”為重要符號,這里的“家”既代表著國之大家,又在擬人化手法下化身人之小家。家為安身立命之所,維系著血緣親情。在崇尚人文精神與世俗生活的中國文化中,家具有極高的地位。“家”的意象在劇中被反復強調,喚醒了參與儀式個體的民族血脈。他們從中華兒女的立場出發,利用彈幕、評論、二創,基于集體記憶和民族基因孕育的內容進行交流,認同感和歸屬感油然而生。

2.2 情感能量

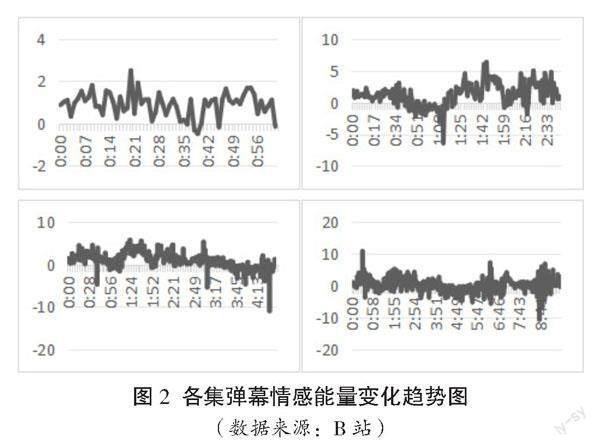

經由互動儀式,個體不斷重復消耗并獲取情感能量,即“一種采取行動時自信、興高采烈、有力量、滿腔熱忱與主動進取的感覺”[1]80。這是互動儀式鏈得以形成的根本動力。據聯合國教科文組織統計,中國流失海外的文物多達164萬件,大英博物館收藏數量最多。這些遠離故土的中華瑰寶,鐫刻著兩百年來積貧積弱的舊中國沉浮跌宕、文明罹難的歷史……陪伴小玉壺走過千里傳信的旅途,文物們“我要回家”的泣血哭喊仿佛仍縈繞于耳畔,被深深觸動的觀眾心潮澎湃,紛紛以彈幕、評論、二創的方式抒發內心情感,激發了強烈的情感共鳴,個體情感能量由此匯聚成龐大穩定的群體情感能量。參考BosonNLP、知網、清華大學李軍等情感詞典中的情感詞及其對應情感值,將各彈幕文本中的情感詞數值逐一相加,計算出總情感值,并以秒為單位求取各時段的彈幕平均情感值,以此為基礎繪制出《逃出大英博物館》各集在B站彈幕的情感能量變化趨勢圖,如圖2所示。觀察較為突出的時間點,可以發現觀眾會因小玉壺的可愛舉動等產生愉悅的情緒,繼而生發出較強的正面情感能量,同時也會因充盈著家國情懷的話語和情節而動容落淚,為流失海外的文物感到悲憤,產生強烈的負面情感能量。當情感能量積攢到一定階段時,不少參與者便會以二次創作的方式抒發感受,構建起下一輪的互動儀式。

2.3 社群符號

伴隨互動儀式的持續推進,群體身份被強化,情感能量被聚焦,進而會形成群體性的符號,使成員感到自己與集體具有緊密的聯系。在《逃出大英博物館》主創團隊精巧的細節打磨下,文化價值的靈韻被生動重構,凝聚了中華民族共同經驗與情感的故事被娓娓道來。小玉壺堅持糾正張永安對于“只”和“玉壺”的措辭,應改為“盞”和“中華纏枝紋薄胎玉壺”,中文對于數量詞的講究遠勝于英文,而在外國人眼中簡單的“玉制的壺”,在中華兒女的眼中也被細化成“中華纏枝紋薄胎玉壺”,和“盞”同樣都是極具中國文化底蘊的符號;張永安的名字暗合同樣藏于大英博物館中刻有“家國永安”的北宋磁州窯刻花瓷枕;古代運輸玉、瓷器需裝滿茶葉減震的技巧隱藏于小玉壺在超市大采購茶葉的情節中;小玉壺送家書的最終目的地是河南博物院,正應了那句“洛陽親友如相問,一片冰心在玉壺”;還有“夫愛國之士,不懼九重之淵”“杯杯盞盞念故鄉,相碰低吟訴衷腸”“我雖身在萬里,仍不墜愛國之心”之類鏗鏘有力的話語……在重復觀看和交流的活動中,觀眾逐漸發覺這些唯有中華兒女方能理解共鳴的細節,紛紛自發通過彈幕、二創作品等相互科普總結,使其進一步成為群體內部心領神會的符號,如此群體內部的交流得到加強,群體團結得以鞏固。

2.4 道德標準

作為參與互動儀式中的一員,充滿歸屬感的個體會油然而生一種對所屬群體的道德感,從而自覺制定維護群體團結的準則。誠然,《逃出大英博物館》是一部傾注了主創心血的誠意之作,然而如此盛名之下,爭議也不免接踵而至。B站彈幕中就有質疑的聲音,認為該劇“文物擬人并不新穎”“愛情故事老套”“配音效果奇怪”等,制作水準似乎并不能支撐起所受到的贊譽,也有觀眾對將主人公身份設定為以正常流程購入的現代藝術品而表示不解,甚至還有一些過分“玩梗”的彈幕出現。面對一些過于激烈和失之偏頗的評價,參與互動儀式的個體同樣會利用彈幕自發地解釋或反駁,以維護健康有序的彈幕環境,如“這不是愛情,這是家國情懷”“為什么要對小成本自制劇有這么高的要求”“這是英國購贈的現代藏品并不是文物,UP主也知道,應該是有伏筆”。此外,面對二創熱潮中一些在熱度裹挾下誕生的跟風低質之作,參與者們也會通過在評論區留言等方式加以批駁,保證群體團結。

3 結語

互動儀式鏈的運作從社會學角度解釋了《逃出大英博物館》在微短劇領域書寫的“破圈”傳奇。微短劇這一藝術形式誕生至今,其可謂最出圈、最受主流認可的作品之一。誠然,受限于制作團隊的小規模和非專業,《逃出大英博物館》仍有不可忽視的不足之處,如與主流的微短劇相比,體量過于“迷你”,更傾向于微電影;大多數人物臺詞與畫面錯位,更像是旁白;敘事具有跳躍性;劇情略顯(下轉第頁)(上接第頁)套路化……在劇集播出期間,大英博物館正好發生了文物失竊事件,其中部分珍品甚至在網絡上被公開低價售賣,一時間要求歸還各國文物的呼聲高漲。這么看來,《逃出大英博物館》的成功似乎仰仗著“天時地利人和”,難以復制,但對尚處于探索發展期的微短劇行業而言仍具有重要的啟示意義。

若從創作端、接收端和傳播端三個維度視之,平臺用戶的價值共創、中華民族的情感共鳴、多重媒體的營銷共振組成了《逃出大英博物館》的制勝密碼。其一以抖音用戶間的話語交互貫徹了共創模式,充分迎合受眾需求的同時使其感受到雙重身份帶來的滿足感;其二以小切口傳達大情懷觸動了大眾內心,立足于中國文化,講好中國故事,微而不弱,短而不淺,質量不俗,引起了中華兒女的家國情懷共鳴;其三以矩陣式的傳播營銷形成規模效應,自媒體的二創熱潮為劇集附加價值,拓展了傳播的廣度;主流媒體紛紛下場點贊,結合時事新聞作出點評,褒揚青年主創團隊的勇于擔當,則深化了影響的深度,如此共振之下劇集傳播效果呈幾何式增長。自媒體時代,“言論自由”似乎唾手可得,任何人都可以借助微短劇等形式來傳遞想法。然而不論如何,立足家國,方能引起共鳴;精雕細琢,方能承載厚愛。《逃出大英博物館》的“破圈”證明了在如今普遍空泛化、娛樂化的自媒體時代,唯有優質真誠的內容才能突出重圍。

參考文獻:

[1] 蘭德爾·柯林斯.互動儀式鏈[M].商務印書館,2012:71-72,80,87.

[2] 鄧昕.被遮蔽的情感之維:蘭德爾·柯林斯互動儀式鏈理論詮釋[J].新聞界,2020(8):40-47,95.

[3] 包雅瑋.新媒體環境下青年愛國表達的新特征:以“B站”彈幕文化為例[J].中國青年研究,2021(7):96-101,109.

[4] 王妍晴,龍方成.中華民族共同體意識視域下紀念活動建構集體記憶的邏輯闡釋[J].學術探索,2023(8):120-127.

作者簡介:陳寧熙(2000—),女,江蘇南京人,碩士在讀,研究方向:廣播電視。