基于使用者行為視角下的環境設計專業實訓室設計研究

呂阿罹

目前,我國高等院校藝術設計類教學中越來越重視實踐能力。環境設計專業實訓室是實現理實一體化教學的場所,是將理論轉化為實踐的場地,在培養學生掌握專業知識技能、培養動手操作習慣、激發創新創業實踐教育、團隊合作能力等方面具有重要作用。實訓室相對于單一理論教學的教室而言,師生之間的交流方式更加豐富與多元。而目前我國大部分高等院校藝術設計類實訓室的設計模式存在一定欠缺,往往以教學和實訓活動為主,忽略了實訓室作為師生之間進行技能交流和問題探討的功能,因此,完善實訓空間設計的功能需求、優化設計策略、實現各專業多方交流共享,體現實訓室空間朝向充分利用、功能復合、靈活可變的方向發展。

1 環境設計專業實訓室使用人群的行為特點

1.1 活動類型

根據揚·蓋爾[1]在《交往與空間》中所述,人在公共空間中的行為活動可分為必要性活動、自發性活動與社會性活動。必要性活動在環境設計專業實訓室體現在校內老師和學生必須參與的教學活動,學生按照課表的時間到指定地點進行的行為,比如課內實訓教學、實訓指導、實踐操作等。自發性活動相對于前者而言,活動發生的不確定性因素比較多,受師生時間、地點和參與意愿等因素影響,自主安排活動時間和地點,比如大學生創新創業項目、學科或技能競賽、專業比賽等。社會性活動需要在其他人參與中進行,與必要性活動和自發性活動的區別在于是否有校外人員參與,包括與校外院校合作參與比賽、和企業共同完成實際項目以及開展研發等團體行為活動。

1.2 使用人群活動的行為方式

實訓過程并非單一以教師傳授為主,而是由多種多樣的活動環節組成,所以環境設計專業實訓室的功能與使用人群活動的行為有重要的關聯。使用人群活動的行為分類有教學、比賽、項目、研發,每種行為均包含實訓方式和交流方式兩種行為方式,并在這兩種行為方式具備不同的活動分類和活動環節。

1.2.1 實訓方式

實訓是實訓室最重要的功能,區別于理論教學,實訓教學實踐操作性強,學生主動探索實踐的環節較多,同時還可將所學知識在實訓過程轉化,增加學生學習的自信心和成就感,對于學生學習的積極性、主動性起到促進作用。當實訓過程中遇到問題時可以與團隊共同談論,亦可以請教實訓指導老師,學生實訓中發現問題并解決問題,在過程中不斷積累實際操作經驗,操作技能和創新意識得以培養。具體應體現在以下3 個方面:

1)示范與指導:首先教師需要對授課班級進行集中的理論知識講解,再以教師現場示范實訓過程為主,要求學生在教師的示范過程中熟悉環境設計專業的設備和技術,了解、掌握相關室內外環境的制圖規范和制作工藝,通過小組或單獨的形式指導實訓教學,達到更好的示范與指導效果。

2)設計與制作:與實際崗位工作要求的技能相符,模擬真實工作項目,比如設定一個實際或虛擬的項目,學生按照項目任務書,對項目方案進行創意構思、方案設計、技術圖紙制作,可以獨立完成一套項目,也可以小組形式分工完成。制作的過程也是實訓的過程,學生通常需要占用課內和課外的實訓時間才能完成。

3)展示:可分為教學實物展示和學生成果展示[2]。環境設計專業實訓室的教學實物展示多為裝飾材料樣品、構造工藝、模型等,教師講解專業知識更為直觀和立體。而學生成果展示為學生的課程作業、畢業設計、比賽、項目成果、圖片、模型作品等,不僅可以用展板或電子屏幕展示,而且現在高科技的發展也可以采用3D 立體或與人互動來展示。

1.2.2 交流方式

環境設計專業實訓室的實訓流程并非需要完全模擬施工場景或技術,完成環境設計專業一套方案是需要實地調研、團隊內部討論激發設計創意、溝通與匯報設計方案、選擇裝飾材料和工藝、與施工方溝通設計圖紙與施工現場等。由此可見每個流程均包含交流,所以交流是環境設計專業中必不可少的組成部分。在環境設計專業實訓室會產生兩種交流方式,一種是基于課堂教學活動產生的正式交流,另一種是基于學習、互動、討論產生的非正式交流,具體交流方式為:

1)正式交流:正式交流是在實訓室里進行正式的實訓教學活動。實訓教學是有計劃、有組織、有制度的活動,實訓教師需講解理論知識、示范操作,學生需匯報、問答。

2)非正式交流:非正式交流是在實訓室內外的一切非正式實訓教學活動[3]。實訓之余的閑聊或休息活動無意之間為設計提供靈感,創意碰撞出火花,非正式交流可以調節使用者在正式交流一直保持的專注和緊繃的狀態,其氛圍更為輕松,形式更為隨意,交流內容是開放發散的,交流的人群不限于本專業的師生,學校內不同專業的師生都可在這里互相啟發,產生不同的思想。

2 使用者行為對環境設計專業實訓室需求變化

根據以上的問題總結分析,為滿足使用者對環境設計專業實訓室變化的行為特征,對于空間功能、空間類型、空間構成進行以下改變,以適應當下的使用狀態。

2.1 空間功能的變化

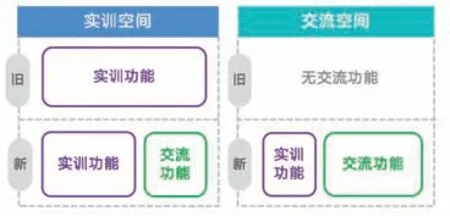

實訓空間是最主要的功能空間,以往的設計通常以學生被動接受教師授課內容為主,提供主動學習的交流空間較少。環境設計專業實訓室的實訓課程重視電腦上機操作、手工模型制作、電腦效果圖和手繪制圖等,因此,設計中應考慮更多的實訓空間類型,它們之間即有區別,又相互統一,打破過去單一的實訓教學空間。

以往的實訓室缺乏交流功能,為了營造良好的交往環境,增加學生相互交流的機會,交流空間可以設置專門的區域,也可以將交流空間包含在實訓空間內,使空間靈活多變、功能復合如圖1 所示。

圖1 環境設計專業實訓室空間功能變化對比圖(來源:作者自繪)

2.2 行為方式劃分不同類型空間

以往的實訓方式單一,比如僅僅滿足實訓過程中教師示范的環節,而其他環節受實訓室開放的限制,學生課外只能回宿舍操作,教師則線上答疑。實訓室的設計大部分將實訓教學計劃內的使用作為重點,忽視實訓間隙或非實訓教學時間的使用,降低學生的交流和交往,同時對可作為交流空間的非實訓空間造成了空間浪費。

根據使用人群活動的行為方式劃分為實訓空間和交流空間,實訓空間包含實訓過程的所有環節:示范、制作、指導、設計、展示。交流空間包含:正式交流和非正式交流。正式交流是實訓空間的一部分,非正式交流散布于實訓空間以外的開放性學習空間,比如:走廊、大廳、樓梯平臺、交通節點等,交流空間也包含一部分實訓,比如:制作、設計、展示。

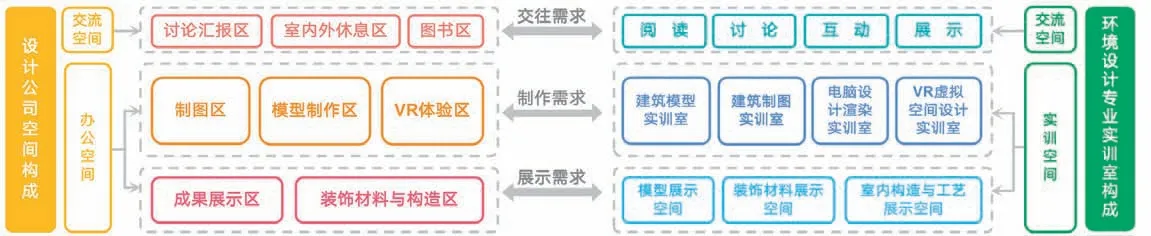

2.3 實訓室構成對應實際工作需求

當前,畢業生所學的專業知識容易與專業匹配的實際工作不相符,造成“理論多、實踐少、缺乏真實性”的現象。通過復刻環境設計公司的功能布局,引入公司的實際項目進行實訓教學,其目的在于讓學生活用專業知識,按照公司的規范和需求,在真實的工作環境下實訓教學和體驗學習。

相比于以前的實訓室空間布局,現在實訓室構成的特點在于功能需求更豐富并更符合實際工作需要,與之相對應的需求分為制作需求、交往需求、展示需求,如圖2 所示。

圖2 實訓室構成對應實際工作需求的分析圖(來源:作者自繪)

2.3.1 制作需求

制作需求為學生實踐創新提供條件,既有老師示范、演示、指導等教學活動,也有學生課內外學習的自發行為。在設計公司辦公空間的構成上,主要分為:電腦/手繪制圖區、模型制作區、VR 體驗區,滿足了從設計—制作—體驗的工作流程,與學校實訓空間相對應的是教學設計區、教學制作區和設計體驗區,包含電腦設計渲染實訓室、建筑制圖實訓室、建筑模型實訓室、VR 虛擬空間設計實訓室,鍛煉學生的空間想象、方案設計、功能布局、制圖等設計實踐能力。

2.3.2 交往需求

交流空間是形成交往需求的場所,不僅可以讓學生及分組實訓成員在實訓間隙得到片刻放松,調整良好的身心狀態,而且還能做到互動交流、信息共享、思維發散的拓展,進一步增強了學生的創造力及實訓成員的凝聚力。

2.3.3 展示需求

在具體實訓教學上,如裝飾材料構造和建筑模型制作的課程,需要向學生直觀展示各種墻面、頂面、地面等的材料構造及等比例模型,讓學生在實訓活動中有更真實的教學體驗,同時學生的優秀實訓成果可作為展示的一部分,可用展柜、展板、多媒體等多樣化形式,使實訓過程更加豐富形象化,同時提供了師生交流互動的窗口,提高學生實訓的積極性。

3 環境設計專業實訓室存在的具體問題

問題集中體現為3 點:第1,以往的實訓室主要以教學為主,沒有考慮到使用者的交流活動空間;第2,依然維系傳統教學模式的使用功能和空間布局,不利于現在的共享、開放、多元的交流需求,亟需更新現有使用功能;第3,學生實訓的時間增多,并且有一部分實訓并不需要一定在實訓室完成,所以實訓室以外的公共空間需增加利用。

3.1 空間忽視交流活動的需要

老舊實訓樓的建筑設計由于當時教育理念和條件的限制,僅具有教學實訓的功能,被簡單當作只有教學或實踐操作的空間,大多是單外廊鏈接實訓室的形式,忽視了其他輔助實訓室的交流空間設計,沒有專門考慮學生在實訓室或其他實訓室外公共空間的交往行為。如今,學生才是實訓空間的主要使用者,其功能或布局忽視了交流活動,因此,交往活動需要被廣泛重視。

3.2 空間功能單一

空間功能單一體現在以下2 個方面:第1,實訓方式越來越多種多樣,但目前的實訓空間卻只有實訓功能,缺乏對使用者行為的考慮,沒有進行功能復合,比如實訓與展示結合、實訓與交流結合。其余的非正式交流可利用的空間,只是滿足基本的交通功能,空間多元利用較低。第2,實訓室原封不動按照傳統教學的空間功能和布局,整齊且單一的空間形式容易使學生思維固化、缺乏創造力,也抑制學生發散性的思維,特別是環境設計專業屬于藝術類,不經改造直接使用其他學科或專業的實訓室,不利于該專業學生開展實訓。

3.3 實訓空間使用受限

從使用者的角度來看,實訓室的使用受限于實訓室的開放時間,僅在實訓教學的時間段開放使用;從管理者的角度來看,實訓室的設備“多而雜”(“多”體現在設備的數量,“雜”體現在設備的種類),因此課外使用需走流程,經實訓老師和學校相關部門同意后方可使用;從實訓室安全的角度來看,課外使用大部分時間實訓老師未在實訓現場,一些學生對設備操作不熟或是未能完全規范操作,設備使用不當容易引起安全隱患。

4 使用者行為視角下的環境設計專業實訓室設計

由上文總結出空間忽視交流活動的需要、空間功能單一、實訓空間使用受限的問題,提出安全性、人性化、彈性設計原則,并根據設計原則提出相應的設計策略,使其更符合使用者行為的環境設計專業實訓室。

4.1 環境設計專業實訓室設計原則

4.1.1 安全性原則

實訓室的首要原則就是確保師生安全,實訓空間和交流空間的設計最基本的需要是滿足國家和地方的設計規范和標準,功能布局設計應考慮使用者的行為特性,加強設備擺放、家具布置的安全性,空間流線規劃的線路流暢能增加空間內的安全設計,空間尺度需要考慮使用者在不同功能的實訓或交流的安全度,以及對環境設計專業實訓室的安全管理等[4]。

4.1.2 人性化原則

人性化的環境設計專業實訓室體現物理空間環境,以使用者需求為本也尤其關鍵:第1,注重空間形態、功能布局、交通流線是否符合環境設計專業實訓室的使用需求。第2,實訓空間需具備使用安全的環境,確保師生的人身安全,人與人之間以及人與設備之間的尺度關系需符合人體工程學。第3,交流空間需體現空間的舒適度,使用者愿意自發駐足停留,所以交流空間的通風采光、景觀綠化、舒適座椅、人性化配套服務設施也尤為重要,關注使用者的行為方式,以達到使用者的預期效果。

4.1.3 彈性設計原則

彈性設計的空間能促進使用者可以根據實訓教學需要自由地實現教學場景的轉換,增加空間的韻律感和節奏感。彈性設計是指在設計過程中提高功能的適應性與空間的靈活性,避免設計模式靜態、僵化、局限,把未來不確定的因素納入設計中,從實訓室建成、使用、改造、再利用都強調彈性思維。除了基本的實訓教學外,滿足師生對交流的心理需求,如小組討論、輔導教學、展示交流、知識分享等,豐富多樣的教學場景能讓教學活動有更大的自主選擇性。

4.2 實訓空間設計

環境設計專業實訓室由兩類實訓空間為主和一個附加的附屬功能為輔組成。第一類是制作需求類實訓空間,第二類是展示需求類實訓空間,附加一個附屬功能。制作需求類實訓空間包括建筑模型實訓室、建筑制圖實訓室、電腦設計渲染實訓室、VR 虛擬空間設計實訓室等。展示需求類實訓空間包括模型展示空間、裝飾材料展示空間、室內構造與工藝展示空間。

4.2.1 制作需求類實訓空間

電腦設計渲染實訓室:突出鍛煉學生對概念方案、空間布局、電腦制圖的能力,熟練使用Sketch Up、Auto CAD、3ds Max、Photoshop、V-Ray 等專業軟件完成室內、景觀、建筑的設計項目的概念分析、方案設計、電腦模型深化、效果圖制作、施工圖繪制等。

建筑模型實訓室:鍛煉學生動手實踐能力,通過模型制作了解模型與實際空間的比例關系、空間結構、裝飾符號的應用,增強學生對身邊尺度與建筑之間的比例認識。學生需要提前在Auto CAD 繪制好建筑模型各部件的二維圖形,使用激光雕刻機對建筑的各個結構部件分門別類雕刻制作,然后對各部件進行拼接組裝,激光雕刻機可雕刻的模型材料主要以木板、亞克力板為主。

建筑制圖實訓室:培養學生空間想象能力;室內、景觀、建筑的識圖能力;施工圖制圖能力。識圖與制圖的實訓項目應緊貼行業實際工作,施工圖可選擇在建或已建成的項目作為實訓項目,更貼合目前工作需要。

VR 虛擬空間設計實訓室:實訓教師可以利用虛擬樣板間、施工場地、裝飾材料及構造等進行實踐教學,不受時間、空間的限制。學生可通過VR眼鏡和交互設備對設計的方案進行身臨其境地體驗,實現在室內、景觀、建筑中漫游觀察。

4.2.2 展示需求類實訓空間

模型展示空間、裝飾材料展示空間、室內構造與工藝展示空間均可以和制作需求類實訓空間結合,展示方式以展柜、展板、多媒體等形式展現。模型展示空間與建筑模型實訓室結合,可以讓初次學習建筑模型制作的學生直觀體會建筑形體與比例、尺度的關系,并且優秀的手工建筑模型本身也是一件藝術工藝品,體現制作的工匠精神。室內構造與工藝展示空間與建筑制圖實訓室結合,將實際施工過程中室內構造與圖紙表達相關聯,更容易識讀不同造型背后的施工做法和不同材料在施工圖上的表達,可在施工圖繪制過程中參考。裝飾材料展示空間與VR 虛擬空間設計實訓室結合,將裝飾材料和虛擬圖片庫交替進行,虛擬效果和實際材料交替出現,將方案呈現的效果材質和實際相對應,提高方案的實際落地效果。

4.2.3 實訓空間附屬功能

實訓空間內除包含主要的實訓功能外,還包括附屬的交流功能。實訓功能的各種實訓活動和交流活動相互滲透與穿插。將實訓區與交流區兩種功能相交的邊界設置靈活分隔的墻面,通過可移動的輕型家具進行靈活多變的桌椅組合,形成可以相互滲透的整體。多功能混合豐富空間的類型,提高實訓室的使用效率,創造更多互動的實訓教學方式。

4.3 交流空間設計

合理設置交流空間,避免實訓空間以外的交通空間閑置和浪費[5]。相對于實訓空間封閉的環境,交流空間公共性較強,使用時間靈活充裕,空間位置更為廣泛,具備良好視野和采光,同時是匯集交流、促進交往行為的空間節點,將交流空間按照空間組織形式進行分類,分為內部交通空間和外部交通空間。

實訓樓內部交通空間的廳空間、廊空間、走廊盡頭、樓梯向外拓展的外挑平臺打造成開放的共享交流空間,將節點空間和線性空間的組織類型擴充為交流空間的范圍。交流空間可以結合裝飾、家具、服務設施、植物,對空間節點進行再設計,通過空間的材質、紋理、色彩體現空間特色,打破空間的無聊之感。交流空間家具的擺放需要注意視野范圍,盡可能觀賞到一些植物和小品,或引入窗外自然景物,師生在實訓間隙放松解壓,建立人與自然的關系。在交流空間豎向界面上,賦予多樣化功能,形成不同的界面形態,承載閱讀、討論、互動、展示的活動類型。

實訓樓的外部交通空間的底層架空、屋頂平臺、中庭、庭院屬于交流空間較大的面域空間,相對于節點空間和線性空間,容納的交流活動更豐富,滿足學生課外實訓、閱讀、討論、互動、展示的交流空間使用需求,學生能夠自由選擇喜歡的站式、坐式姿勢進行交流活動。除此之外,配備人性化、智能化的開關插座、網絡、售賣機等,增加交流空間的服務型功能,從而提高學生對交流空間的關注度,創造交流的契機,激發空間的活力。

5 結語

環境設計專業實訓室為本專業學生的實踐能力提供了重要的硬件基礎和培養平臺。隨著時代發展,環境設計專業實訓室的實訓模式與當初建設時有所不同,實訓和交流方式也隨之變化,原有的功能已無法滿現在使用者的需求。對環境設計專業實訓室的設計,應基于當下使用者的行為特點,滿足實訓教學在不斷發展中逐漸形成的制作、展示和交往的多功能需求,基于安全性、人性化、彈性設計原則,對實訓室的實訓空間和室內外的交流空間進行分類和規劃,以期適用于環境設計專業實訓室的多種行為需求,提高空間使用率,激發空間活力。