蒙古扁桃潛在地理分布對氣候變化的響應

賀曉慧 高 健 朱 麗 郝瑞敏 黃 磊 朱 晉程 莉 周 潔

(1.內蒙古科技大學包頭師范學院生態環境學院,包頭 014030; 2.中國科學院西北生態環境資源研究院 內陸河流域生態水文重點實驗室, 蘭州 730000)

氣候變化是目前全球所面臨的主要環境問題,已成為21 世紀威脅生物多樣性的主要因素之一[1-2]。在全球氣候變暖與人類活動共同作用下,全球植物蓋度、豐度、優勢種群、物種分布范圍、物候,甚至植被演替和生態系統穩定性都發生了明顯變化[2-5]。眾多研究表明,氣候變化可能會導致物種未來適宜生境的縮減或擴張,適宜生境向高海拔或高緯度地區遷移,對未來物種多樣性保護和利用、生態安全的維護提出了嚴峻挑戰[6-8]。因此,研究物種地理分布與氣候的關系是傳統植物生態學和生物地理學的研究熱點,也是全球生態學和全球變化生物學的重點研究領域之一。

物種分布模型(SDMs)是以生態位理論為基礎,利用物種分布數據和環境變量數據,模擬和預測物種潛在分布的有力工具,通常分為回歸算法(廣義線性模型(GLM)、廣義相加模型(GAM)、多適應回歸樣條模型(MARS)),包絡算法(表面分布區分室模型(SRE)、棲息地模型(HABITAT)),分類算法(柔性判別分析(FDA)、分類回歸樹分析(CTA)),常用機器學習算法(人工神經網絡(ANN)、支持向量機(SVM)、最大似然法(MAXLIKE)、隨機森林(RF)),模糊數學(模糊物元模型(FME)、模糊神經網絡(FNN))和最大熵模型(MaxEnt)[5,7,9-10]。其中,回歸算法的精度解釋能力較好,但對樣本數量依賴較大;包絡算法簡單易用,但氣候變量作用等同,精度較低[5,10];常用機器學習算法盡管精確度較高,使用較容易,但缺乏生態學意義[10];MaxEnt 模型由于界面友好,方法成熟,在樣本量較小的情況下仍能取得高的模擬精度,被學者們廣泛使用[9-11],但也造成了模型的濫用。因此,僅靠單一物種分布模型通常難以準確地模擬物種適宜生境,也容易出現過度擬合[10,12]。隨著研究的不斷深入及對模擬精度要求的提高,綜合適宜生境模型(CHS)應運而生[10,12-13]。該模型不僅利用氣候因素創建了氣候適宜性模型,還可以利用土壤等因素創建限制性模型[5,9,13]。研究表明,綜合適宜生境模型較單一模型具有更高的建模精度,降低了模型不確定性[13],近年來在生物地理學、保護生物學等領域的研究中得到越來越多的應用[7,9-10]。

珍稀瀕危物種蒙古扁桃(Amygdalus mongolica)是蒙古高原第三紀孑遺的代表物種,因其具有藥用、觀賞、水土保持等多種經濟、社會和生態價值而被廣泛關注[14]。蒙古扁桃為強旱生小灌木,主要分布于我國西北地區荒漠及荒漠草原區的低山丘陵地、石質坡地及干河床等生境條件較為嚴酷的地區,是維持當地生態環境穩定的重要物種[15]。隨著氣候環境變化、人類活動及野生動物干擾,蒙古扁桃種群遭到嚴重破壞,使其處于瀕危狀態。近年來,對蒙古扁桃的研究主要集中在遺傳多樣性[15]、群落特征[16]、藥用價值[17]、地理分布[18-20],等。而氣候變化下蒙古扁桃地理分布變化研究主要采用單一模型(MaxEnt)進行模擬,同時受物種種群樣點數較少、環境指標選取單一等制約[16-18],模擬精度有待明確。因此,本研究基于蒙古扁桃的種群分布點位數據,結合環境氣候因子和環境土壤因子,通過構建物種綜合適宜生境模型(CHS),模擬當前和預測未來(2050S 和2090S)共3 種 不 同 氣 候 情 景 下(SSP1-2.6、SSP3-7.0 和SSP5-8.5)蒙古扁桃的潛在地理分布,探究其在氣候變化下適宜生境的變化趨勢及遷移方向,以期為蒙古扁桃的種質資源管理和保護提供理論依據。

1 數據來源與研究方法

1.1 蒙古扁桃物種分布數據來源

蒙古扁桃當前在中國的地理分布數據主要通過以下幾種途徑獲取:(1)中國數字植物標本館(CVH,https://www.cvh.ac.cn);(2)全球生物多樣性信息網絡(GBIF,https://www.gbif.org);(3)公開發表的文獻[15-16,18-20];(4)2020 年和2021 年的野外調查數據等。對只有位置信息沒有坐標信息的種群點,利用Google Earth 定位獲取。并利用ENMTools 軟件,結合2.5′(~5 km×5 km)的環境數據篩選分布數據,最終確定121個蒙古扁桃有效分布點進行建模(見圖1)。

1.2 環境數據獲取及預處理

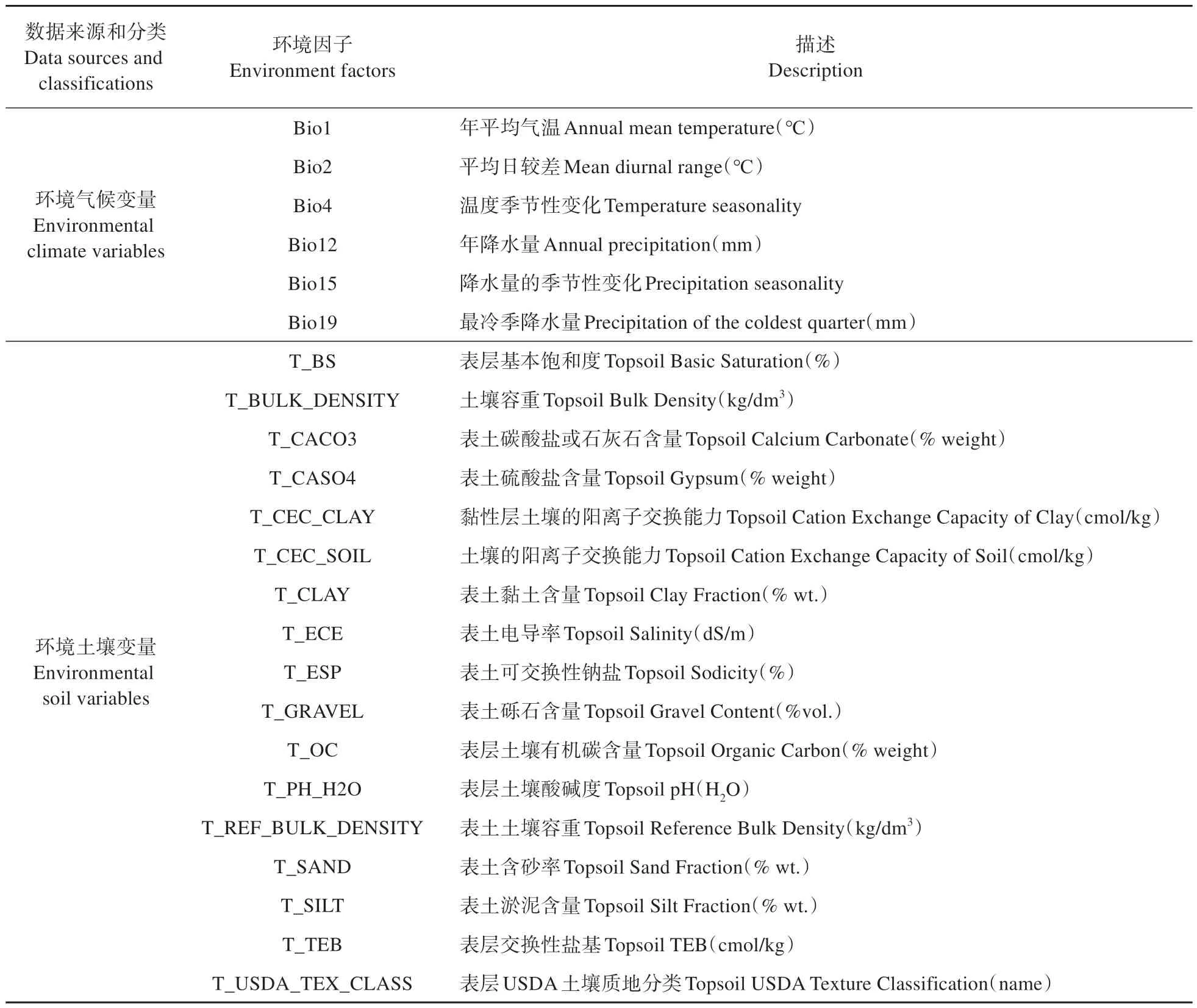

選用氣候、土壤兩類環境變量。氣候數據源于世界氣候數據庫(WORLD-CLIM version 2.1,http://www.worldclim.org),包括當前、2050S(2041—2060)和2090S(2081—2100)3 個時期的氣候和降水等19 個環境氣候數據。當前氣候數據為1970~2000年的平均值[21],未來數據采用CMIP 6的BCCCSM2-MR 全球氣候模式下的環境氣候數據,空間分辨率為2.5′(~5 km×5 km)。未來氣候變化情景包括:SSP1-2.6(低輻射強迫情景,假設2100 年輻射強迫穩定在2.6 W·m-2)、SSP3-7.0(中等至高等輻射強迫情景,假設2100 年輻射強迫穩定在7.0 W·m-2)、SSP5-8.5(高輻射強迫情景,假設2100年輻射強迫穩定在8.5 W·m-2)。土壤數據采用世界和諧土壤數據庫(HWSD)數據,共17 個土壤變量(見表1)。

表1 蒙古扁桃地理分布模擬所需環境變量Table 1 Environment variables used for predicting spatial distribution of A.mongolica

為避免環境變量多重共線性導致的模型過度擬合[7],本研究對19 個環境氣候變量進行相關分析,選擇相關系數小于0.7 的變量。最終確定參與建模的氣候變量為:Bio1(年平均氣溫)、Bio2(平均日較差)、Bio4(溫度季節性變化)、Bio12(年降水量)、Bio15(降水量季節性變化)、Bio19(最冷季降水量)(見表1)。

1.3 模型構建

采用綜合適宜生境模型(CHS)模擬不同氣候條件下蒙古扁桃在中國的潛在分布,該模型主要包括2 個獨立模型,即基于EM 策略模擬氣候變化情景下遷移趨勢的氣候適宜性模型和基于MaxEnt模擬擴散限制的分布限制模型(Li)[5,9]。

氣候適宜性模型基于R 語言的Biomod2 構建[5]。首先,生成3 套偽采樣點數據集,每個數據集包括500個偽采樣點數據,以減少由隨機生成點位引起的模擬不確定性。其次,選取10 種模型分別建模,包括:廣義線性模型、廣義相加模型、多元自適應回歸樣條模型、柔性判別分析、廣義增強模型(GBM)、分類樹分析、人工神經網絡、支持向量機、隨機森林、最大熵模型。隨機選擇80%的樣本數據作為訓練數據,剩余20%的樣本數據用于模型驗證,算法重復5 次,對樣本數據集采用真實技能統計(TSS)和受試者工作特征曲線(ROC)進行精度評估。TSS 和AUC 值越大表示模型精度越高[7,9],本研究選擇TSS>0.70,ROC>0.80 的模型構建EM,模型權重由TSS值決定:

式中:EM,i為EM 評價單元i的值,Wj為模型j的 權 重,Xi,j為 模 型j結 果 中 評 價 單 元i的 值。EM為0~1 的連續值,使用TSSmax為閾值對其進行二值化,劃分為適宜生境與不適宜生境[7,13]。

分布限制模型利用MaxEnt 模擬蒙古扁桃土壤適宜性。輸入17個環境土壤變量及蒙古扁桃分布數據,在MaxEnt 3.3.3 軟件中進行5 倍交叉驗證來訓練模型,并用ROC 評估模型精度。把能夠確保蒙古扁桃分布點的90%正確納入適宜生境,作為閾值,將蒙古扁桃土壤適宜性劃分為土壤適宜生境和土壤不適宜生境[5,7]。

基于氣候適宜性模型與分布限制模型,建立CHS 模型模擬蒙古扁桃潛在分布,并將每個評價單元的CHS值定義為:

式 中:CHS,i表 示 評 價 單 元i的 綜 合 生 境 適 宜性,EM,i是評價單元i在不同氣候變化情景下的氣候適宜性模型結果,Li是評價單元i的分布限制模型結果。

2 結果與分析

2.1 模型精度

結果表明,不同模型算法的精度存在差異,SRE 模型的TSS 值略小于0.70,其余模型的TSS 值均大于0.70,ROC 值均大于0.80(見圖2);且氣候適宜性模型(EM)的TSS 值大于0.75,分布限制模型的ROC值為0.939,證明模型結果較好。

圖2 EM 中10 種模型算法的真實技能統計量(TSS)和受試者工作特征曲線(ROC)Fig.2 The true skill statistic(TSS) and receiver operating characteristic curve(ROC) for the ensemble model(EM) for A. mongolica

2.2 蒙古扁桃當前和未來氣候情景下的適宜生境分布

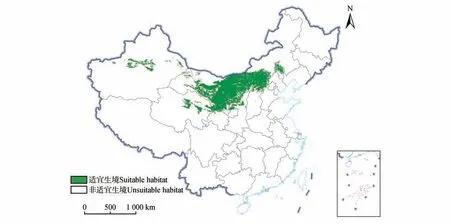

綜合適宜生境模型精細地模擬了蒙古扁桃在全國的適宜生境(見表2),當前氣候情景下,蒙古扁桃適宜生境面積為64.00 萬km2,占全國總面積的6.67%(見表2)。由圖3 可見,蒙古扁桃在內蒙古自治區主要分布于阿拉善盟(阿拉善左旗和阿拉善右旗)、烏海市、鄂爾多斯市、巴彥淖爾市、包頭市、呼和浩特市、集寧市、錫林郭勒盟西南部及赤峰市西部,適宜生境面積大且成片分布;在甘肅省主要分布于張掖市、金昌市、武威市、蘭州市、白銀市及臨夏市,酒泉市有零星分布;在寧夏自治區主要分布于銀川市、吳忠市、固原縣及西峰市等偏北部地區;在青海省主要分布于西寧市、平安縣、共和縣、烏蘭縣東部等東北部地區;在新疆自治區主要分布于阿瓦提縣東部、庫爾勒市北部、哈密市東部等,呈條帶狀分布;在陜西省主要分布于榆林市、延安市;在山西省主要分布于大同市,朔州市也有少量破碎狀分布;在河北省張家口市有少量片狀分布。

圖3 當前氣候情景下蒙古扁桃適宜生境分布Fig.3 Distribution of suitable habitat of A. mongolica under current climate scenarios

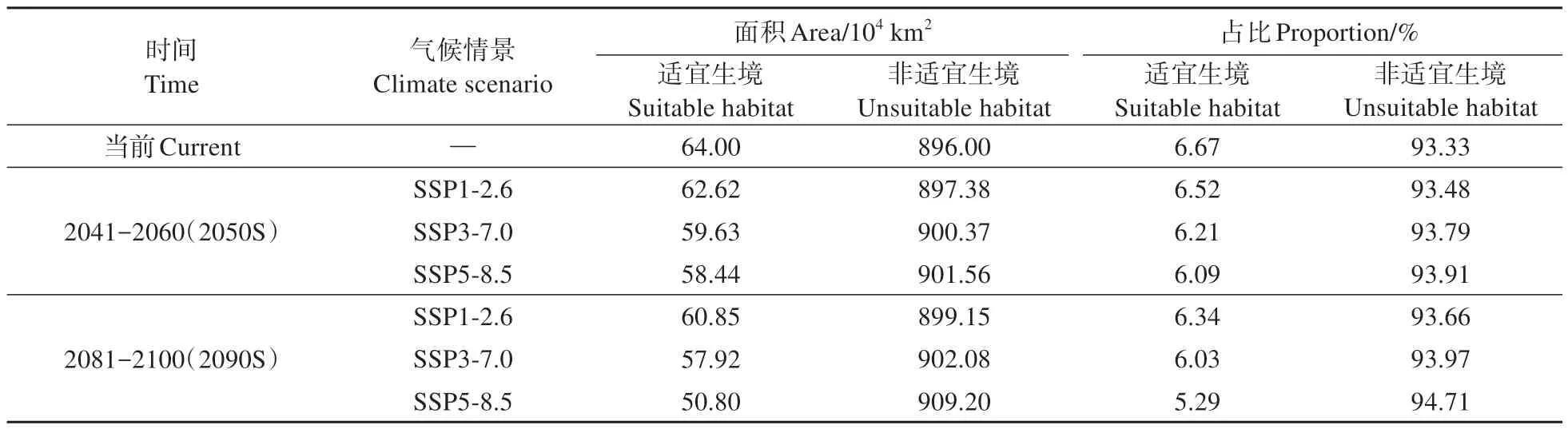

表2 不同氣候情景下蒙古扁桃在中國的適宜生境面積Table 2 Suitable habitat area of A. mongolica under different climate scenarios

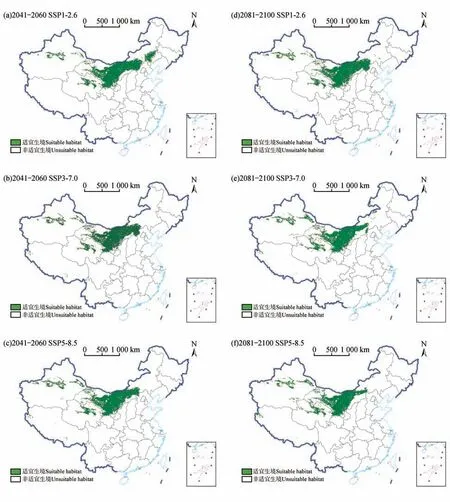

未來蒙古扁桃的適宜生境面積整體呈減少趨勢。 在2050S 和2090S,SSP1-2.6、SSP3-7.0 和SSP5-8.5的氣候情景下,蒙古扁桃適宜生境面積分別 為62.62 萬km2、59.63 萬km2、58.44 萬km2和60.85 萬km2、57.92 萬km2、50.80 萬km2。蒙古扁桃適宜生境面積隨著輻射強迫的增大呈現出縮減的趨勢(見表2)。此外,從時間尺度看,2090S 較2050S蒙古扁桃適宜生境面積也呈現出縮減趨勢。從圖4 可見,隨著時間推移和輻射強迫增大,內蒙古中西部,甘肅中部、河西走廊,寧夏中北部一直為蒙古扁桃的適生分布區,而內蒙古東部赤峰市的蒙古扁桃適宜生境面積逐漸消失,內蒙古與陜西和山西接壤處,陜西、山西、河北等地的蒙古扁桃適宜生境面積也在逐步喪失。

圖4 未來不同氣候情景下蒙古扁桃適宜生境分布Fig.4 Distribution of suitable habitat of A. mongolica under different climate scenarios in the future

2.3 蒙古扁桃未來氣候情景下的適宜生境分布變化

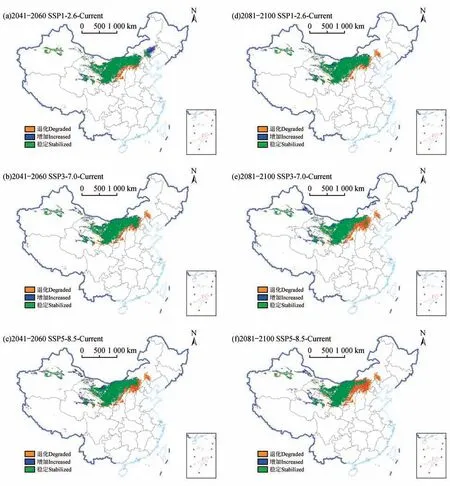

在綜合適宜生境模型的優勢下,本研究發現,在全球氣候變化下,未來蒙古扁桃適宜生境退化區域和適宜性增加區域都分布在穩定適生區的邊緣,穩定適生區主要分布在內蒙古阿拉善盟(阿拉善左旗和阿拉善右旗)、巴彥淖爾市、烏海市、包頭市中北部、鄂爾多斯市,寧夏石嘴山市、銀川市和吳忠市,甘肅蘭州、白銀、武威、金昌和張掖市(見圖5)。適宜性退化區域主要位于內蒙古赤峰市、錫林浩特市、集寧市南部、呼和浩特市、鄂爾多斯東南部,山西省大同市、朔州市,陜西省的榆林市、延安市,河北張家口市,甘肅西峰市等(見圖5)。適宜性增加區域主要位于內蒙古阿拉善盟,青海烏蘭縣,新疆哈密市、庫爾勒市等,且有向西方向的擴張。蒙古扁桃未來不同氣候情景下適宜穩定性比例大于75%,2050S的平均適宜穩定性比例高于2090S(見表3)。

圖5 未來不同氣候情景下蒙古扁桃適宜生境變化Fig.5 The change of suitable habitat of A. mongolica under different climate scenarios in the future

表3 未來不同氣候情景下蒙古扁桃適宜生境穩定比例Table 3 Stable habitat percentage of A. mongolica under different climate scenarios in the future

蒙古扁桃從當前到未來2050S、2090S 氣候情景下,適宜生境質心整體上有逐步向西和向高緯度地區遷移的趨勢。但不同時期不同氣候情景下質心的遷移方向和距離具有差異性。當前氣候情景下,蒙古扁桃適宜生境質心位于內蒙古自治區阿拉善左旗(39°56′37″N,105°2′2″E)。在2050S,SSP1-2.6 氣候情景下,適宜生境質心向東南方向遷移,遷移距離較短。但隨著輻射強迫的增強,適宜生境質心逐步向西遷移,且遷移距離逐步加大(見圖6)。在2090S,SSP1-2.6 氣候情景下,適宜生境質心較當前向西遷移,遷移距離較短且向高緯度地區遷移,隨后隨著輻射強迫增強,適宜生境質心向西南方向遷移。總體上看,隨著時間和氣候情景的變化,蒙古扁桃適宜生境質心從當前的阿拉善左旗遷移到了阿拉善右旗(見圖6)。

圖6 不同氣候情景下蒙古扁桃適宜生境質心的變化Fig.6 The centroid changes of suitable habitat of A. mongolica under different climate scenarios

3 討論

3.1 模型、指標及種群點位對模擬精度的影響

蒙古扁桃生態位模型模擬結果的精確度受多方面因素影響。首先是模型的選擇,本研究采用物種綜合適宜生境模型[5,7,9]模擬和預測蒙古扁桃在不同氣候情景的適宜生境,發現不同模型算法的精度存在差異,SRE 模型的TSS 值較小,RF 模型的TSS 值較大(見圖2);本研究氣候適宜性模型的TSS 值大于0.75,分布限制模型(MaxEnt)的ROC值為0.939,表明本研究選用綜合適宜生境模型取得了較高的模擬精度,模擬結果可信。同時該模型也更加適合于特殊生境物種地理分布及其對氣候變化的響應研究[10,13]。而眾多研究也表明,構建組合模型可以避免單一模型產生擬合不足或擬合過度的現象[12,22],使模擬精度更高、通用性更強、穩健性更好[7,9,12,23]。其次,關于環境變量的選擇,并不是參與建模的環境變量種類和數量越多越能提高預測精度[8,24],例如:Wordclim 數據具有較強的共線性,使用19 個氣候變量會造成建模時信息冗余,影響擬合結果的準確性[21]。一些看似對物種分布具有很強影響,且在生態位模擬中也具有很大貢獻率的環境變量(如海拔)并不適用于生態位建模[25-26]。而選擇合適的環境因子至關重要,例如:荒漠植物的生長發育對土壤環境依賴性較強,把對荒漠植物分布格局和擴散具有重要影響的土壤因子納入生態指標就顯得尤為重要[27]。這是本研究未選擇地形(海拔、坡度和坡向)因子,而增加土壤因子作為限制性變量的原因,也可能是與前人研究結果中適宜生境面積產生差異的主要原因[18-20]。馬松梅等[18-19]發現,人類對土地的開發、盲目的采礦、城市化加快等嚴重干擾和破壞了蒙古扁桃的生境,使得蒙古扁桃的生境分布區面積不斷縮小和破碎化,甚至瀕臨滅絕。因此,在未來需要不斷挖掘人類活動與干擾等影響指標,定量化研究其對物種生態位的影響,使物種生態位研究更加準確[10,28]。再次,物種采樣點的位置誤差、采樣點的數量、均勻度及樣本的選擇性偏差均會影響模型的模擬精度[5,29]。采樣點越接近物種實際分布,模型模擬精度可能越高。本研究利用ENMTools 軟件,對采樣點數據進行了篩選,確保每5 km×5 km 的范圍內有至少1 個采樣點,使采樣點相對均勻;為了保證建模的精度,采用存在點位數據和偽不存在點位數據同時進行建模,這樣建模優于只采用存在點位數據[10,13]。此外,本研究模型精度效果采用了TSS 和AUC 同時評價,也有效規避了單純使用AUC 引起的不準確性[30]。綜上所述,本研究經過環境變量降維、物種分布點篩選等,利用綜合適宜生境模型取得了較高的模擬精度,模擬結果相對比先前的研究應該準確性更高,更能說明蒙古扁桃的適宜生境及未來氣候變化趨勢。

3.2 蒙古扁桃潛在適生區的變化格局

蒙古扁桃是亞洲戈壁荒漠區孑遺的旱生落葉灌木,具有耐高溫、耐干旱等特性,主要生長于降水少、氣溫高的西北礫質荒漠、低山丘陵、石質坡地及干河床等地,分布范圍相對較為狹窄[14-15]。研究表明,當前氣候情景下蒙古扁桃的適宜生境面積僅占全國總面積的6.67%(見表2),且主要分布于蒙甘寧地區(見圖3),這基本與馬松梅等[18]、段義忠等[20]的結果相似。生物地理分布受到諸多自然地理要素的影響與制約,其中氣候要素是一個重要的影響因素[31]。隨著全球氣候變暖,未來蒙古扁桃的潛在地理分布范圍隨著時間推移及溫室氣體排放濃度的增加呈現出逐漸減小的趨勢(見圖4)。其中,2090S的SSP5-8.5情景下適宜生境面積較當前減少約20.63%(見表2)。全球氣候變化對高海拔地區物種的影響相對顯著[32],蒙古扁桃主要分布于內蒙古高原、黃土高原等地區,該區域范圍的地形異質性低,對未來氣候變暖的緩沖作用較小,所以增溫是必然趨勢[33]。由于蒙古扁桃所能適應溫度的生態幅較小[19],在未來全球氣溫上升的大背景下,溫度變化可能成為制約蒙古扁桃生存的重要因素,從而導致物種分布區面積的下降。具體來看,未來蒙古扁桃分布區范圍收縮主要集中于蒙陜晉接壤處,擴張出的新分布區主要分布于相對較高緯度(見圖5)。氣溫變暖迫使現今分布于蒙陜晉接壤處的蒙古扁桃種群往北拓展生存空間,陰山山脈由于海拔、緯度均比蒙陜晉接壤處高,在氣候變暖的背景下可能成為蒙古扁桃種群尋求合適生境道路上較為理想的“避難”場所。此外,陰山山脈長期以來便是蒙古扁桃分布的核心區域[14]。較多北方干旱地區植物在未來氣候變暖的背景下也出現了分布區縮小的現象,例如:我國荒漠草原防風固沙的先驅植物——黑沙蒿(Artemisia ordosica),在未來情景下的潛在高適生區分布面積較當前減少了5.2%~26.8%[34];我國一級瀕危保護孑遺植物四合木(Tetraena mongolica)的未來分布區范圍將出現縮減趨勢[35];第三紀古地中海孑遺植物綿刺(Potaninia mongolica)的未來高適生區出現收縮,尤其是在2070S 時期RCP8.5 情景下收縮更為嚴重[36];亞洲中部荒漠特有種半日花(Helianthemum songaricum)未來的潛在適生區面積較當代有所減少[29]。由此可見,在未來氣候變化下,干旱區植物可能存在適生區面積喪失的風險,從而可能影響物種(尤其影響瀕危保護物種)[37]的生存。

隨著未來全球溫度的不斷升高,物種為尋求與升溫前類似的生境,將出現向高緯度或高海拔地區遷移的趨勢[34,38-40]。例如:白刺屬物種未來均有向西北方向青海等高海拔地區遷移的趨勢[39];四合木受溫度影響顯著,未來(2050 年)適宜生境面積將會減少,且適生區呈現破碎化分布,向東北、西北高緯度地區遷移[35];未來氣候變化背景下孑遺植物桫欏(Alsophila spinulosa)的高適宜生境中心向西北地區和高緯度地區轉移[40]。本研究表明,從當前到未來(2050S、2090S)不同氣候情景下,蒙古扁桃分布區面積邊緣出現收縮與擴展之外,適宜生境的質心也逐步由阿拉善左旗遷移至阿拉善右旗(往西約400 km)(見圖6)。有研究表明未來氣候條件下,中亞干旱區降水量會出現下降趨勢,但中亞偏東地區可能出現少量的增加[41],這可能是導致蒙古扁桃出現適宜生境質心遷移的因素之一。根據蒙古扁桃種群遺傳結構分析顯示,現今蒙古扁桃實際的種群主要分為陰山山脈及周邊地區、賀蘭山及河西走廊兩個種群集合區[42]。通識意義上來講,物種一般會通過種群擴散來維持或發展種群數量并保證遺傳多樣性,進而實現種群的延續。對于蒙古扁桃賀蘭山及河西走廊種群集合區而言,阿拉善左旗以西,河西走廊以北的阿拉善右旗地區是較為理想的種群擴展區。此外,阿拉善左旗緊鄰內蒙古烏海市、寧夏自治區,頻繁的人類活動(例如放牧、砍柴、土地開發)可能會對蒙古扁桃的生境產生破壞[18],從而影響其交配系統及種群的基因流,導致物種分布區發生變化[43]。

4 結論

本研究表明物種綜合適宜生境模型能夠準確地模擬和預測當前和未來蒙古扁桃的適宜生境。蒙古扁桃作為我國西北干旱區重要的瀕危物種,當前氣候情景下主要分布于蒙甘寧等地,少量分布于青海、新疆、陜西、山西、河北等地;未來隨著全球氣候變暖,蒙古扁桃的適宜生境面積隨著時間推移及碳排放濃度增加均呈現出減少趨勢,但適宜生境穩定比例在68.49%~87.79%,暫無滅絕風險。蒙古扁桃適宜生境質心整體上向西和向高緯度地區遷移,分布格局呈現“西北擴”與“東南縮”的變化趨勢。相關研究結果能夠為蒙古扁桃野生種質資源保護和撫育、人工合理種植及種群恢復與重建等提供科學參考與理論依據,對于維持西北干旱地區生物多樣性和維持生態環境穩定具有重要意義。