“山地王國”的名片

武陵人

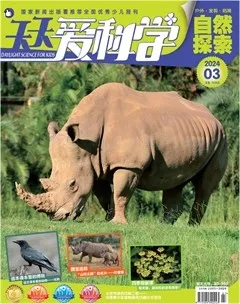

印度犀:世界上體形最大的單角犀牛

印度犀(Rhinocerosunicornis)是奇蹄目植食性犀科動物,又名大獨角犀、尼泊爾犀。體長2.1—4.2米,肩高1.1—2米,尾長60—75厘米,體重2—4噸。是世界上體形最大的單角犀牛。

印度犀最主要的特征是它們那鎧甲似的厚皮及獨角。雄性個體體形大于雌性,皮膚及皮下脂肪較厚,能夠自我調節體溫。印度犀的厚皮上有數層褶皺,上面有許多圓釘頭似的小鼓包。

印度犀喜好棲息在潮濕的沖積平原草地上。喜好單獨活動,在清晨、傍晚和晚上最為活躍,會進行覓食活動,或在水中打滾。以吃草為主,如狗牙根、蘆荻、俯竹等,但也吃花朵、水果、樹枝嫩條,甚至谷物。一胎一崽,幼崽會跟隨母親活動,直到10歲才獨立。野外壽命一般為40歲。

犀角:印度犀的顯著標志

無論雌雄,印度犀都長著單個犀角,這是它們區別于其他動物的顯著標志。犀角長53厘米左右,基部平均寬18厘米,向尖部迅速收窄。犀角的結構與馬蹄相同。斷裂后,可再生。犀角不用于打斗,而是用于尋找食物、挖掘根莖等。

今日的珍稀動物,也曾“人丁興旺”

印度犀現在是尼泊爾的國寶級動物,也是尼泊爾的珍稀動物,現僅見于印度阿薩姆邦和尼泊爾的草原、沼澤及森林地帶,野生活體總數約3600頭,是數量最多的亞洲犀牛。

印度犀在歷史上曾生活在從今巴基斯坦到今緬甸的廣大地區,在中國境內也曾廣泛分布。1874年,托馬斯·捷爾頓曾這樣寫道:“這種巨大的犀牛在中國西藏地區的東部比西部分布更為廣泛,在印度(東北部),種群最為繁盛。”

之所以出現如今的局面,原因在于,作為體形僅次于大象的第二大陸上大型動物,在自然界中,印度犀唯一的天敵是人類。正是人類對它們長期以來的獵殺,讓它們遭受了滅頂之災。

犀牛的背上為什么總停著鳥兒?

犀牛可是兇猛的家伙,連猛獸都避之唯恐不及。奇怪的是,性格暴躁的它們,居然也有與它們和睦相處、朝夕相伴的知心小朋友——家八哥、西牛背鷺等鳥類。

原來,犀牛的皮上有許多褶皺,褶皺之間的皮膚非常嬌嫩,神經和血管密布其間;它們又喜歡在沼澤里泡澡,時間久了,褶皺里面就會鉆進各種寄生蟲,如蛭、金澤革蜱、線蟲、虻蟲等。這些寄生蟲的叮咬讓犀牛感到奇癢無比。停歇在犀牛背上的家八哥、西牛背鷺等鳥類,嘴巴尖長。它們結成小群,無拘無束地在犀牛背上走來走去,不停地在犀牛的皮膚褶皺里覓食寄生蟲。有時候,它們甚至會毫不客氣地爬進犀牛的嘴巴里,或者爬到犀牛的鼻尖上覓食。犀牛之所以對家八哥、西牛背鷺等鳥類這么客氣,正是因為它們能幫犀牛捉寄生蟲,為它們止癢。

另外,家八哥、西牛背鷺等鳥類也可以為犀牛警示危險。犀牛的眼睛很小,視力也很差。每當發現危險時,家八哥、西牛背鷺等鳥類就會立即向犀牛發出警報,跳到它們的身上,然后飛起來,大聲鳴叫,并在它們的頭頂上空盤旋,提醒犀牛有危險來臨。

雖然成年犀牛不怕任何猛獸,但小犀牛抵御敵害的能力比較差,容易成為獅子群和鬣狗群的目標。這時候,家八哥、西牛背鷺等鳥類便擔當起了小犀牛的“警衛員”角色。

人們為什么要說“警惕黑天鵝,防范灰犀牛”

犀牛善于奔跑,奔跑速度可達55公里/小時。但是,大多數時候,它又靜靜地待在那里。經濟學家們于是根據它們的這一特性,創造了“黑天鵝”和“灰犀牛”這兩個金融學詞匯,并告誡人們:“要警惕黑天鵝,更應防范灰犀牛。”

17世紀之前的歐洲人沒有見過黑天鵝,所以在他們的認知里,所有的天鵝都是白色的,直到人們在澳大利亞發現了黑天鵝,這個事實才將他們牢不可破的信念打破。

因此,黑天鵝指的是超出人們認知范圍、難以預料的事件。它極其罕見,卻往往引發顛覆性后果。

犀牛是一種看上去體形笨重、移動緩慢的巨大生物。你看到它從遠處向你走來,你卻毫不在意。你以為你能輕松地躲過它的攻擊,但一旦它被激怒,向你狂奔而來,在它驚人的爆發力面前,你根本避無可避,會被它撞飛。

因此,灰犀牛常常用來指代司空見慣的風險,你知道它的存在,你以為你能夠掌控它,它也不會對你構成威脅,但一旦爆發,它便會帶來極大的破壞力。

由此可知,黑天鵝沒法防范,但灰犀牛在一定程度上是可以防范的。

犀牛兇猛,但抵不過人類的獵殺

現存犀牛共有4屬5種:白犀(北白犀、南白犀)、黑犀、蘇門答臘犀、爪哇犀(小獨角犀)和印度犀(大獨角犀、尼泊爾犀)。除白犀外,其他均瀕臨滅絕。其中,以爪哇犀的數目最少,約50頭左右;黑犀也只有約1—3萬頭。

但在善用工具的人類面前,它們又是脆弱的。因此,保護犀牛,刻不容緩。

犀牛的共同特征是什么

犀牛是犀科(Rhinocerotidae)動物的總稱,是最大的奇蹄目動物,也是體形僅次于大象的大型陸地動物。所有的犀牛基本上都是腿短、身體粗壯。