有毒中藥吳茱萸及減毒配伍研究探討

何 寧,馬珍珍,王秋月,王 婷,袁佳燁,楊軍令,*,李 川,,3,4*

1.中國科學院上海藥物研究所 原創新藥研究全國重點實驗室,上海 201203

2.天津中醫藥大學,天津 301617

3.中科中山藥物創新研究院,廣東 中山 528400

4.現代中醫藥海河實驗室,天津 301617

中醫使用有毒中藥治病歷史悠久、經驗豐富。現存最早的本草專著《神農本草經》將其所載的365 味藥材分成上、中、下品,指出:“上品無毒、多服久服不傷人,中品無毒有毒、斟酌其宜,下品多毒、不可久服”,即對于有毒中藥要注意控制用藥劑量和時間,并首次提出配伍減毒理論:“若有毒宜制,可用相畏相殺者”,即可利用配伍來減輕毒性。《黃帝內經·素問·六元正紀大論》中提出:“有故無殞,亦無殞也”,即“有病則病受之”,則是通過對證用藥來合理使用有毒中藥,講究辨證施治、藥證相符。此外,中藥炮制技術通過除去毒性部位、降低毒性成分含量等方式發揮減毒增效的作用。有毒中藥在傳統中醫藥理論的指導下,不斷完善其用法用量,通過多種手段來保證有毒中藥在使用過程中的安全性和有效性。

吳茱萸為蕓香科植物吳茱萸Euodiarutaecarpa(Juss.) Benth.、石虎E.rutaecarpa(Juss.) Benth.var.officinalis(Dode) Huang 或疏毛吳茱萸E.rutaecarpa(Juss.) Benth.var.bodinieri(Dode) Huang 的干燥近成熟果實[1],主產于貴州、湖南、四川、云南、陜西等地。吳茱萸性熱,味辛、苦,有小毒,歸肝、脾、胃、腎經;其功效為散寒止痛、降逆止嘔、助陽止瀉[1]。吳茱萸辛散苦泄,性熱祛寒,主入肝經,既散肝經之寒邪,又疏肝氣之郁滯,為治肝寒氣滯諸痛之主藥,代表方劑為吳茱萸湯(《傷寒論》);吳茱萸與黃連合用能治肝郁化火、肝胃不和、脅痛口苦、嘔吐吞酸,代表方劑為左金丸(《丹溪心法》);吳茱萸還常配伍補骨脂、肉豆蔻、五味子以溫腎暖脾、固澀止瀉,代表方劑為四神丸(《校注婦人良方》);另外,對于沖任虛寒、瘀血阻滯之痛經者,常以吳茱萸配伍桂枝、當歸、川芎等,以溫經散寒、養血祛瘀,代表方劑為溫經湯(《金匱要略》)。《神農本草經》中記載吳茱萸“味辛,溫,主溫中下氣,止痛,咳逆寒熱,除濕血痹,逐風邪,開腠理”,被列為中品[2]。《名醫別錄》《開寶本草》《本草經解》《藥性論》等著作中,均有關于吳茱萸“有小毒”或“有毒”的論述[3]。《本草綱目》中對于吳茱萸毒性的描述為“多食傷神,令人起伏氣,咽喉不通”“辛熱,走氣動火,昏目發瘡”“多食沖眼又脫發也”。《本經逢原》中描述吳茱萸為“茱萸善上,故服茱萸者有沖膈、沖眼、脫發、咽痛、動火、發瘡之害”[3]。

吳茱萸在臨床使用中常通過配伍減毒、炮制減毒、對證用藥、控制用藥劑量和時間等手段保障其安全用藥。在配伍減毒方面,吳茱萸常通過與甘草、大棗(辛甘相制),白芍、五味子(辛酸相制),黃連(寒熱相制)等中藥進行配伍而制約其毒性作用。在炮制方面,醋制和鹽制可分別增強吳茱萸疏肝鎮痛和引藥入腎的功效(《雷公炮炙論》),黃連制使吳茱萸偏向于降逆止嘔(《奇效良方》),甘草制能降低吳茱萸的毒性等[4-5]。目前《中國藥典》2020 年版(以下簡稱藥典)中僅收錄1 種吳茱萸炮制品,為制吳茱萸(甘草制)。在對證用藥方面,吳茱萸被多本中藥書籍列為孕婦慎用藥,但所謂“寒者熱之,熱者寒之”,臨床上可用吳茱萸這味熱藥治療寒癥引發的妊娠惡阻,乃是對證用藥、辨證施治[6]。在控制用藥劑量和時間方面,吳茱萸在使用時一般會注明其劑量和療程。例如,左金丸為口服,一次3~6 g,2 次/d,服用療程15~30 d。

從現代藥物科學的角度出發,吳茱萸含有哪些成分?給藥后機體如何利用這些成分?吳茱萸的藥用價值如何?毒性特點如何?毒性相關物質是什么?這些科學問題的闡釋是保證吳茱萸現代臨床應用安全有效的關鍵。藥典一部共收錄有毒中藥83種,其中“有大毒”10 種,“有毒”42 種,“有小毒”31 種[1],對于藥效確切的臨床常用有毒中藥,明確其毒性物質和作用機制,應當是開展現代減毒研究的基礎。因此,本文系統地對吳茱萸所含的化學成分、藥理作用、不良反應和毒理研究、藥代特征進行闡述,并在此基礎上對減毒配伍問題進行探討,以期為吳茱萸和更多有毒中藥的減毒配伍研究提供參考。

1 吳茱萸的化學成分

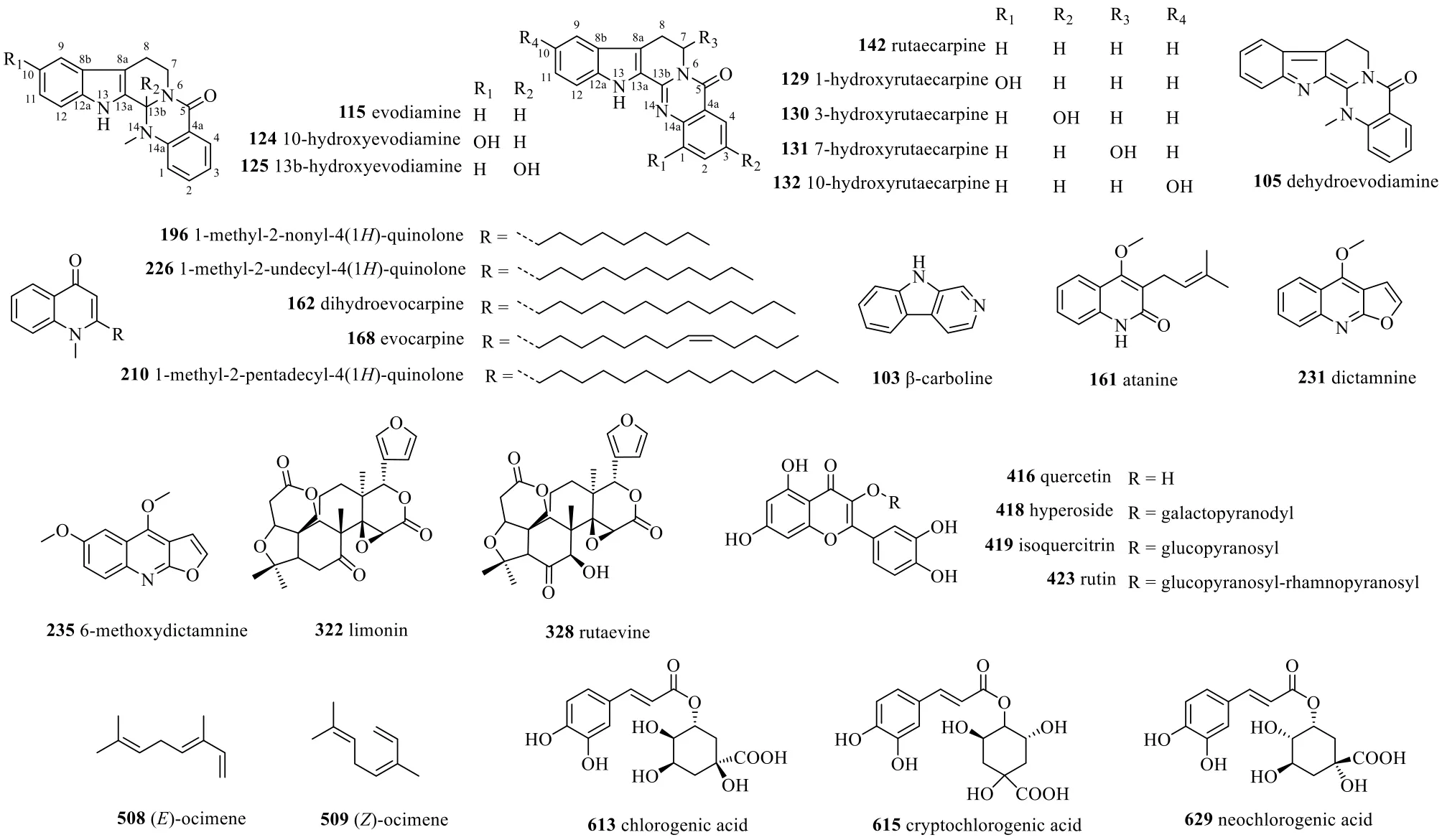

“物質清楚”是吳茱萸進行現代藥物科學研究的前提條件,也是吳茱萸體內暴露研究、藥效物質研究和毒性物質研究的基礎。吳茱萸含約300 種化合物[7-39],其中生物堿類139 種、萜類35 種、黃酮類33 種、揮發油類45 種、有機酸類31 種以及其他類21 種。化合物信息見表1,其中研究較多的成分化學結構見圖1。

圖1 吳茱萸主要成分的結構Fig.1 Chemical structures of main constituents in Euodiae Fructus

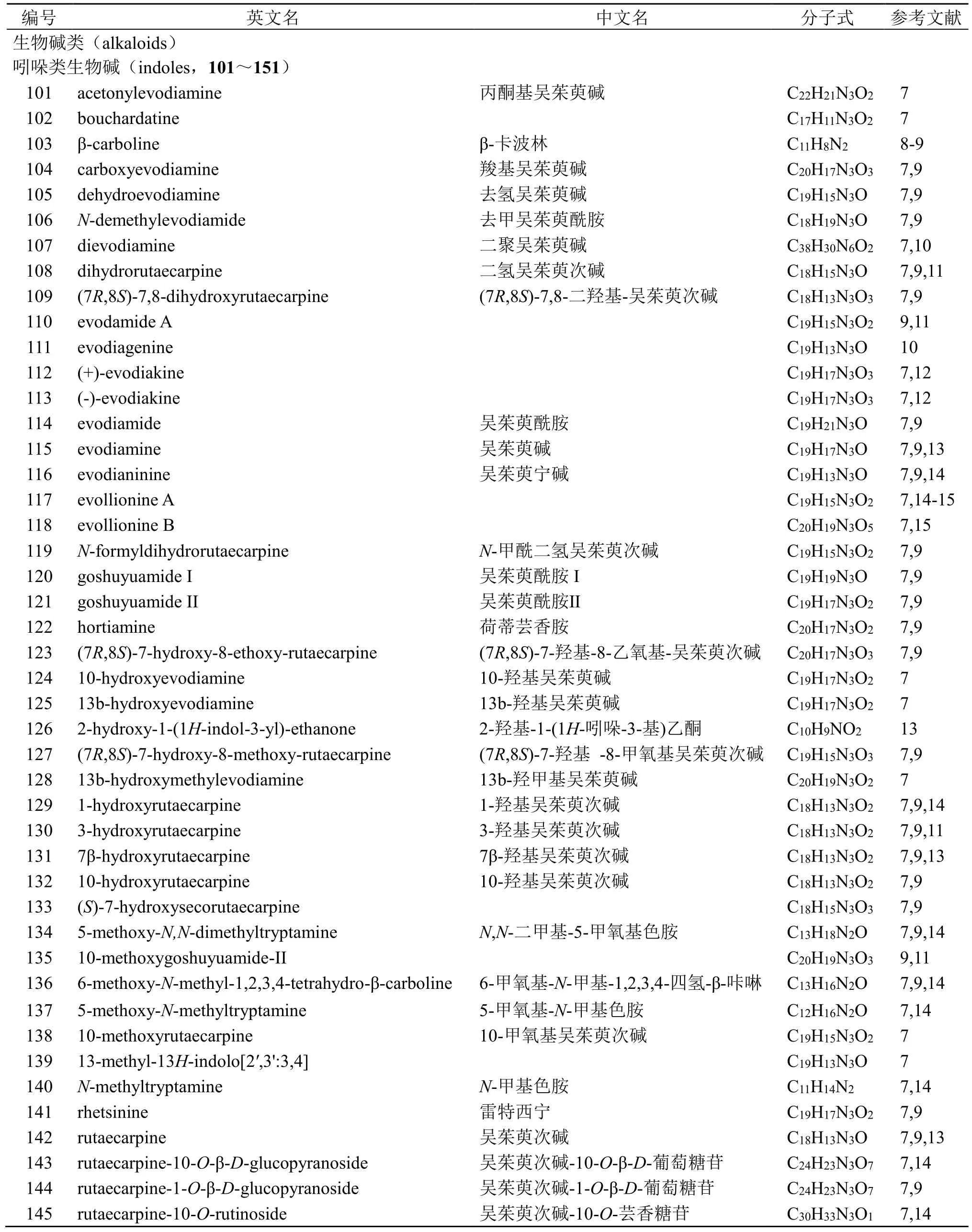

表1 吳茱萸的化學成分Table 1 Chemical composition of Euodiae Fructus

1.1 吳茱萸藥材中的化學成分

生物堿類成分是吳茱萸中種類最豐富、含量也最多的成分,主要為吲哚類生物堿(101~151)和喹諾酮類生物堿(161~228),此外還有一些喹啉類生物堿(231~237)、有機胺類生物堿(241~251)、吖啶酮類生物堿(261)及嘌呤類生物堿(271)。吳茱萸中大多為脂溶性生物堿,因此其生物堿類成分在醇提物中的含量會稍高于水提物。吳茱萸中吲哚類生物堿的代表性化合物為吳茱萸堿(115)、吳茱萸次堿(142)和去氫吳茱萸堿(105),在吳茱萸中含量也最高。其中,吳茱萸堿和吳茱萸次堿是藥典中檢測和鑒定吳茱萸的指標性成分,規定其按干燥品計算含吳茱萸堿和吳茱萸次堿的總量不得少于0.15%,未規定上限。其他報道較多的吲哚類生物堿還有β-卡波林(103)、吳茱萸酰胺(114)、吳茱萸酰胺I(120)、吳茱萸酰胺Ⅱ(121)、羥基吳茱萸堿(124、125)、羥基吳茱萸次堿(129~132)等。吳茱萸中喹諾酮類生物堿的代表成分為二氫吳茱萸卡品堿(162)和吳茱萸卡品堿(168)。除此之外,1-甲基-2-壬基-4(1H)-喹諾酮(196)、1-甲基-2-十五烷基-4(1H)-喹諾酮(210)、1-甲基-2-十一烷基-4(1H)-喹諾酮(226)等也是報道較多的成分。喹啉類生物堿中的白鮮堿(231)、6-甲氧基白鮮堿(235),有機胺類生物堿辛弗林(249)等也是被研究較多的成分。吳茱萸藥材按照果實的大小,可分為“大花吳茱萸”“中花吳茱萸”和“小花吳茱萸”[40]。研究發現吳茱萸藥材中吳茱萸堿、吳茱萸次堿和吳茱萸卡品堿的含量會隨吳茱萸果實減小而減少,小花吳茱萸中甚至有一部分商品的吳茱萸堿和吳茱萸次堿總含量在藥典規定含量以下。而1-甲基-2-壬基-4(1H)-喹諾酮和1-甲基-2-十一烷基-4(1H)-喹諾酮的含量則是小花吳茱萸最高,大花吳茱萸次之,中花吳茱萸最低[41-43]。

吳茱萸中含有三萜類成分,并以檸檬苦素類成分(301~330)為主,其代表性化合物是檸檬苦素(322)和吳茱萸苦素(328),除此以外還有吳茱萸內酯醇(310)、黃柏酮(325)等。檸檬苦素也是藥典中規定的吳茱萸指標性成分,其按干燥品計算含量不得少于0.20%。檸檬苦素類成分是一種高度氧化的四環三萜,同時具有標志性的呋喃環結構,相對分子質量為454~668,因其脂溶性普遍較高,通常用醇溶劑對其進行提取。小花吳茱萸和中花吳茱萸中檸檬苦素的含量都比較高,分別約為0.74%和0.65%,而大花吳茱萸中的檸檬苦素含量僅為0.24%。

吳茱萸中還含有較多的黃酮類成分,其中以黃酮醇類(401~424)為主。黃酮醇類成分多為槲皮素、異鼠李素、檸檬黃素的苷和苷元,苷類成分多連接O-葡萄糖、O-木糖,也有連接O-半乳糖、O-鼠李糖、O-蕓香糖和O-桑布雙糖。報道較多的黃酮醇類成分包括槲皮素(416)、槲皮素-3-O-α-D-吡喃阿拉伯糖苷(417)、金絲桃苷(418)、異槲皮素(419)、蘆丁(423)、異鼠李素(402)、異鼠李素-3-O-β-D-半乳糖苷(403)、異鼠李素-3-O-蕓香糖苷(405)、檸檬黃素-3-O-蕓香糖苷(411)等。吳茱萸中的黃酮類成分除了黃酮醇類,還有黃酮類的香葉木苷(433)、二氫黃酮類的橙皮苷(443)、二氫黃酮醇類的香樹素-7-O-β-D-葡萄糖苷(451)、黃烷醇類的兒茶素(461)等。

吳茱萸具有濃郁而芳香的氣味,是由于其含有揮發油成分。吳茱萸的揮發油成分主要為單萜(501~513)和倍半萜(521~539),另外還有一些脂肪族(541~550)和芳香族(561~563)成分。吳茱萸揮發油中主要成分為單萜類成分月桂烯(507)、(E)-羅勒烯(508)、(Z)-羅勒烯(509)和倍半萜類成分β-石竹烯(525)、β-欖香烯(528)等。

吳茱萸還含有一些有機酸類成分,相對分子質量為180~373,包括咖啡酸(601)、綠原酸(613)、隱綠原酸(615)、新綠原酸(629)、檸檬酸(614)、異檸檬酸(627)、阿魏酸(617)、反式咖啡酰葡萄糖酸(603~607)和阿魏酰葡萄糖酸(618~621)等。

除上述成分以外,吳茱萸還含有蒽醌類(701~703)、甾體類(711~713)等其他成分。

1.2 炮制加工對吳茱萸成分的影響

吳茱萸生品和炮制品在臨床上都有使用,藥典共收載吳茱萸復方制劑22 個,其中有7 個復方使用了生品吳茱萸,12 個復方使用了制吳茱萸(甘草制),還有3 個復方使用了鹽制吳茱萸[1]。除了上述炮制品外,沿用至今的吳茱萸炮制品還有醋制吳茱萸、酒制吳茱萸、姜制吳茱萸、黃連制吳茱萸等[4,44]。吳茱萸炮制品與生品在化學成分的種類上并沒有明顯不同,僅在成分含量上有差異。

在生物堿成分方面,張晟瑞[45]比較了吳茱萸生品和炮制品用70%乙醇提取后主要生物堿的含量變化,發現甘草制和鹽制使吳茱萸中的吳茱萸堿(2.43%)分別下降至0.86%和1.73%,使吳茱萸次堿(1.52%)分別下降至0.8%和1.04%。劉舒凌等[46]發現,與生吳茱萸相比,鹽炙、醋炙和酒炙能使吳茱萸堿(生品中0.44%)的含量輕微下降(分別下降至0.42%、0.40%和0.39%),甘草制、黃連炙和姜炙則能使吳茱萸堿的含量明顯下降(分別下降至0.38%、0.35%和0.32%);而炮制對吳茱萸次堿含量的影響卻并不明顯(生品中質量分數0.14%,上述幾種炮制品中質量分數為0.11%~0.15%)。

在三萜類成分方面,劉舒凌等[46]發現,除黃連炙會使吳茱萸中檸檬苦素含量有所升高外(從1.21%升高至1.27%),其他炮制品中檸檬苦素的含量都呈下降趨勢(下降至1.13%~1.16%)。張晟瑞[45]也發現,甘草制和鹽炙分別可使吳茱萸中的檸檬苦素質量分數(2.00%)下降至1.37%和1.87%。劉湘丹等[47]發現甘草制吳茱萸中檸檬苦素的含量較生品顯著減少,并推測可能是由于檸檬苦素具有內酯結構,甘草中的一些成分可能會催化檸檬苦素的酯鍵水解,導致炮制后檸檬苦素含量下降。

在黃酮類成分方面,甄攀等[48]測定了吳茱萸及其炮制品(甘草炙吳茱萸、鹽炙吳茱萸、酒炙吳茱萸、醋炙吳茱萸、姜炙吳茱萸)中總黃酮含量,結果顯示,吳茱萸不同炮制品中總黃酮質量分數為29.39~59.64 mg/g,與生吳茱萸中總黃酮含量(57.25 mg/g)相比,除了酒炙能使吳茱萸中黃酮類成分含量略微上升(59.64 mg/g),其他炮制方法都能使吳茱萸中黃酮類成分有不同程度的減少,其中甘草炙和姜炙使吳茱萸中黃酮類成分降低最多(分別降至48.36、48.78 mg/g)。

在揮發油成分方面,劉舒凌等[46]研究發現,不同輔料炮制后,吳茱萸揮發油總量均有所下降,吳茱萸生品和各炮制品的揮發油含量順序為生吳茱萸(3.60%)>醋炙吳茱萸(3.25%)>鹽炙吳茱萸(3.20%)>姜炙吳茱萸(3.15%)>甘草制吳茱萸=酒炙吳茱萸=黃連炙吳茱萸(2.85%)。陳炯等[49]同樣對吳茱萸及其炮制品中的揮發油含量進行了測定,結果中炮制品的揮發油含量雖有所下降,但其揮發油總含量和揮發油含量順序卻與劉舒凌的研究有些許差異:生吳茱萸(0.71%)>姜炙吳茱萸(0.69%)>黃連炙吳茱萸(0.65%)>黃酒炙吳茱萸(0.63%)>醋炙吳茱萸(0.59%)=鹽炙吳茱萸(0.59%)>甘草制吳茱萸(0.51%)。張曉鳳等[50]采用水蒸氣蒸餾法提取生吳茱萸和甘草制吳茱萸揮發油,并用GC-MS 法鑒定化學成分,結果吳茱萸生品和炮制品揮發油收率分別為0.75%和0.65%,其主要成分為羅勒烯、月桂烯、β-欖香烯、β-石竹烯等。

另外,楊文惠等[51]和張敏[52]指出,在甘草制吳茱萸中能夠檢測到來源于甘草的成分,為甘草苷、甘草酸和甘草次酸。

1.3 含吳茱萸的不同中藥制劑間吳茱萸成分的劑量差異

目前藥典中收載的含吳茱萸的中藥制劑都未對制劑中吳茱萸的成分含量有明確的規定,但許多學者呼吁對制劑中吳茱萸的成分含量進行測定以更好地實現制劑的質量控制和保障臨床用藥安全[53-54]。

國內學者先后對左金丸[55-58]、香連丸[58]、左金膠囊[55,59]、四神片[60]、蓽鈴胃痛顆粒[61]、華佗再造丸[62]等中成藥制劑中吳茱萸成分的含量進行了分析,制劑中吳茱萸成分的日服劑量(成分日服劑量=制劑日服劑量×成分在制劑中的含量)如表2 所示。相比于成分在制劑中的含量,成分日服劑量能更好地反映出制劑中各個成分的實際給藥量,有利于比較同一個成分在不同制劑中給藥劑量的差異[63]。對制劑中吳茱萸成分含量分析時,一般會選取吳茱萸堿、吳茱萸次堿、去氫吳茱萸堿和檸檬苦素作為表征吳茱萸成分的指標性化合物;且不同中藥制劑之間吳茱萸成分含量差距很大,即使是同一種制劑,不同廠家和批次之間吳茱萸成分含量的差距也很大。

表2 含吳茱萸的不同中藥制劑中吳茱萸成分的劑量及差異Table 2 Dosage and difference of components in different Chinese patent medicines containing Euodiae Fructus

2 吳茱萸的藥理作用

吳茱萸的藥理作用研究對指導其臨床合理用藥、發揮其有效性具有重要作用。因此,國內外學者采用多種現代科學的手段,對吳茱萸的藥理活性展開了研究。

2.1 吳茱萸提取物的藥理作用

現代研究發現,吳茱萸具有多種藥理活性,主要包括抗炎、心血管保護、抗腫瘤,還包括維持中樞神經系統穩態、抗菌、抗氧化等活性[7,64]。Ko 等[65]研究發現,吳茱萸醇提物對佛波醇和甲酰甲硫亮氨酰苯丙氨酸誘導的中性粒細胞活性氧生成具有較強的抑制作用,半數抑制濃度(half maximal inhibitory concentration,IC50)為2.7~3.3 μg/mL;還能抑制脂多糖誘導的NO 生成(IC50約為0.8 μg/mL)和小膠質細胞中誘導型一氧化氮合酶(inducible nitric oxide synthase,iNOS)的上調,說明吳茱萸具有抗炎作用,且其抗炎作用可能與抑制活性氧生成及iNOS 依賴性炎癥細胞中NO 生成的作用相關。另外,Yu 等[66]發現,吳茱萸具有止瀉作用,其水提物對蓖麻油致腹瀉的ICR 小鼠具有明顯的治療作用,IC50為(76±17)mg/kg。吳茱萸還具有心血管藥理活性,Hibino 等[67]研究了吳茱萸水提物對離體的雄性Wistar 大鼠主動脈的收縮作用,結果發現吳茱萸水提物在3×10?6~3×10?4g/mL 質量濃度內,對大鼠主動脈有明顯的收縮作用,這種作用可能與腎上腺素能受體和血清素受體有關。除此之外,吳茱萸還具有抗腫瘤活性。Park 等[68]研究發現吳茱萸70%乙醇提取物在20~60 μg/mL 時能夠顯著降低人宮頸癌HeLa 細胞的活力,并且呈一定的濃度相關性。

吳茱萸提取物作為混合物所表現的藥理活性是其所含的各種化學成分藥理活性的集中表現。長期以來,吳茱萸堿和吳茱萸次堿被認為是吳茱萸產生藥理作用的最重要成分[9]。因此對于吳茱萸的藥理學研究多集中在這2 個吲哚類生物堿成分上。

2.2 吳茱萸堿和吳茱萸次堿的藥理作用

吳茱萸堿與吳茱萸次堿的結構非常相似,因此吳茱萸堿與吳茱萸次堿有許多相似的藥理作用,包括抗炎、抗菌、抗腫瘤、心臟保護和神經保護等活性[69-71],體現了其單藥多靶效應。

抗炎活性是吳茱萸堿和吳茱萸次堿被研究最多的藥理活性。吳茱萸堿和吳茱萸次堿主要通過3 條通路發揮抗炎活性,包括調節活性氧的產生、環氧化酶(cyclooxygenase,COX)相關的酶級聯反應、以及核因子-κB(nuclear factor-κB,NF-κB)信號通路[7],但是兩者作用的具體靶標有所不同。吳茱萸堿和吳茱萸次堿均能通過抑制煙酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(nicotinamide adenine dinucleotide phosphate,NADPH)氧化酶的活化和iNOS 依賴性NO 的產生而發揮抗炎作用[65];吳茱萸堿還可以通過干擾γ 干擾素啟動的信號對小鼠巨噬細胞樣細胞系RAW 264.7 中iNOS基因的轉錄激活進行干擾,從而抑制NO 的產生,抑制巨噬細胞的激活,以達到抗炎的效果[72]。Liu 等[73]發現吳茱萸堿通過阻斷RAW264.7巨噬細胞中蛋白激酶B 和p70 核糖體蛋白S6 激酶的磷酸化,抑制缺氧誘導的COX-2 表達和缺氧誘導因子-1α 的積累,從而達到抗炎效果。而吳茱萸次堿則是COX-2 的選擇性抑制劑,能劑量相關性地抑制小鼠肥大細胞中外源花生四烯酸向COX-2的轉化[74]。另外,吳茱萸堿可以通過下調NF-κB 信號通路和NOD 樣受體熱蛋白結構域蛋白3 炎癥小體,以及減少腫瘤壞死因子-α、白細胞介素-1β(interleukin-1β,IL-1β)和IL-6 的分泌來改善葡聚糖硫酸鈉誘導的潰瘍性結腸炎[75];吳茱萸次堿則可以通過下調α 干擾素、IL-23 p19 和IL-17A 的蛋白表達,并通過NF-κB 和Toll 樣受體7 信號通路減少牛皮癬樣皮炎小鼠的炎癥反應[76]。研究發現,吳茱萸堿在心腦血管疾病(如動脈粥樣硬化[77])、神經系統疾病(如神經退行性疾病[78])、胃腸道疾病(如胃潰瘍[79]、結腸炎[75])、關節炎[80]、腫瘤發生(如卵巢癌[81]、肺癌[82])中都能夠起到一定的抗炎作用。其在臨床的應用也與抗炎作用相關,吳茱萸堿可以抑制皮膚炎癥[83],故將其用于治療原發性紅熱性紅斑痛和雷諾綜合征;吳茱萸堿還可以作為抗炎劑與3,3′-二吲哚甲烷聯合使用,預防口腔黏膜疾病如牙周炎、牙齦炎或其他相關的口腔黏膜炎癥[83]。

吳茱萸堿的抗腫瘤活性也得到了大量關注[84]。吳茱萸堿的抗腫瘤活性是區別于吳茱萸傳統用藥的體現,研究發現,吳茱萸堿主要通過誘導細胞凋亡[84-85]、阻斷細胞周期[86-87]、調節細胞自噬[88-89]、抑制腫瘤細胞轉移[90]4 個方面來發揮抗腫瘤作用[7]。吳茱萸提取物具有抗腫瘤相關的藥理作用也主要與吳茱萸堿相關,說明中藥在現代應用和研究的過程中,有更多新的活性有待被發現。

吳茱萸次堿的心血管保護作用也是被研究最多的藥理活性之一。研究發現,吳茱萸次堿的心臟保護作用是由瞬時受體電位香草素1(transient receptor potential vanilloid1,TRPV1)和降鈣素基因相關肽(calcitonin gene-related peptide,CGRP)介導產生的。TRPV1 又稱辣椒素受體,是一種非選擇性的陽離子通道,對Ca2+的通透性高于其他陽離子[91],在心臟[92]、血小板[93]和內皮細胞[94]中具有高表達。研究發現,吳茱萸次堿和辣椒素具有相同的結合位點[95],能夠激活TRPV1 通道[96],引起細胞內陽離子濃度升高,從而調節心臟功能、緩解心肌缺血[97],還能夠阻斷動脈粥樣硬化、高血壓和心肌損傷的發展[98]。CGRP 在神經和心血管系統中同樣廣泛表達,可以作為一種有效的血管擴張肽,發揮血管保護作用[99]。Yi 等[100]發現吳茱萸次堿能夠顯著提高心臟過敏模型中冠狀動脈流出液中的CGRP 的含量并顯著改善心功能、消除過敏反應,且吳茱萸次堿對心臟過敏反應的保護作用能夠被CGRP8-37(一種選擇性CGRP 受體拮抗劑)所消除。Hu 等[101]研究發現給予1.0 μmol/L 的吳茱萸次堿可以顯著改善豚鼠心臟低溫缺血再灌注時心功能的恢復、減少肌酸激酶的釋放,3.0 μmol/L 吳茱萸次堿可以顯著降低肌酸激酶的釋放,增加冠狀動脈血流,且這種改善作用可以被競爭性TRPV1 拮抗劑capsazepine 和CGRP8-37消除。另外,吳茱萸次堿能夠劑量相關地促進背根神經節中CGRP 的合成和釋放,而這種促進作用能夠被capsazepine 阻斷[96]。這些結果說明,吳茱萸次堿激活TRPV1 受體進一步促進CGRP 的合成和釋放,并由此發揮心臟保護作用[102]。

2.3 吳茱萸其他成分的藥理作用

除了吲哚類生物堿吳茱萸堿、吳茱萸次堿以外,吳茱萸有機胺類生物堿成分辛弗林能夠在0.3~30 μg/mL 質量濃度時,通過腎上腺素能和血清素受體的作用,使大鼠主動脈明顯收縮,可能是吳茱萸發揮收縮血管功能的主要成分之一[67]。吳茱萸的三萜類成分檸檬苦素能通過NF-κB、絲裂原活化蛋白激酶(mitogen activated protein kinases,MAPK)、和Janus 激酶(Janus kinase,JAK)/信號轉導和轉錄激活因子( signal transducer and activator of transcription,STAT)信號通路發揮抗炎、抗癌、鎮痛和抗菌活性等,但由于其水溶性差和生物利用度較低的問題未能得到很好的應用[103]。

3 吳茱萸的不良反應

3.1 含吳茱萸復方的臨床不良反應報道

藥典中規定吳茱萸的用量為2~5 g,外用適量[1]。臨床上常因超劑量服用吳茱萸而產生中毒現象[104-105]。安俊麗等[106]統計分析發現2019—2021年首都醫科大學附屬醫院北京兒童醫院開具的中藥飲片處方中,涉及毒性中藥飲片的處方共18 680 張,其中毒性中藥飲片超劑量使用處方條目共161 條,制吳茱萸以21%的使用率位列第1。蔡雪映等[107]報道,2004 年1 位女性患者因胃脘脹滿、惡心反酸、呃逆而服用中草藥配方(吳茱萸2 g、柴胡10 g、枳殼15 g、香附15 g、黃連6 g、蒲公英25 g、銀花15 g、烏賊骨12 g、炒白術10 g、車前子包10 g、炒麥芽10 g,水煎服,每日1 劑),但是由于醫生錯將此方中“吳茱萸2 g”抄寫為“吳茱萸12 g”,導致患者食用吳茱萸過量而出現嚴重的不良反應,患者服用第3 劑后出現劇烈腹痛、頭痛、暈厥、嘔吐胃內容物、視物不清、錯覺、胸悶等癥狀,并送醫院急救,血清檢查發現,患者血清中含有吳茱萸堿。該患者出現不良反應是口服吳茱萸過量或積蓄中毒所致。另外,馬銳等[108]報道有患者人工流產1 周后,開始口服中藥顆粒劑(補骨脂10 g、吳茱萸3 g、豆蔻6 g、黃芪30 g、山藥10 g、炒白芍6 g、當歸15 g、熟地黃10 g、川芎6 g、丹參10 g、桃仁6 g、甘草6 g,每日2 劑),連續口服13 d 后,患者出現發熱、惡心、嘔吐等癥狀,肝功能指標異常,臨床確診為中藥顆粒劑致肝臟損害。此例中,有毒中藥補骨脂和吳茱萸的日服劑量分別為20 g和6 g,都超過了藥典規定的最高用量(補骨脂為10 g,吳茱萸為5 g),患者的肝損傷可能是由于服用補骨脂和吳茱萸過量,也有可能是有毒中藥的聯合使用加重了毒性反應。

3.2 吳茱萸提取物及成分的毒理研究

吳茱萸組分能夠造成實驗動物的肝臟損傷,主要表現為血清丙氨酸氨基轉移酶(alanine aminotransferase,ALT)和天冬氨酸氨基轉移酶(aspartate aminotransferase,AST)等指標的升高。孫蓉團隊研究發現,昆明小鼠單次ig 給予吳茱萸揮發油成分0.08~1.35 μL/g,給藥后6 h 的血清ALT、AST 顯著升高,并呈現出明顯的劑量-效應關系;1.35 μL/g 給藥后,0.5 h 時血清ALT、AST 開始明顯升高,并在6 h 時達到峰值(分別約為對照組的6 倍和3.2 倍),毒性時間可持續72 h[109]。此外,昆明小鼠單次 ig 2.1~32.5 mg/g(相當于人口服0.175~2.7 g/kg)的吳茱萸水提組分后,給藥后2 h可檢測到血清ALT、AST 的顯著升高,并且隨著給藥劑量的上升呈現出明顯的劑量-效應關系;肝組織病理學檢查顯示,吳茱萸水提組分可在8~72 h 內對肝組織產生明顯損傷[110]。另外,連續7 d ig 給予昆明小鼠0.63、2.5、5.0 mg/g 3 個劑量吳茱萸水提組分(相當于人口服0.056、0.208、0.417 g/kg),結果發現,給藥第1天,3 個劑量組的小鼠血清中ALT、AST 均開始有不同程度的升高,隨著給藥量的增加或給藥時間的增加,小鼠肝損傷指標呈現不同程度的非線性“累加效應”,病理組織學檢測出現不同程度的肝細胞水腫和脂肪變性、間質充血,并且呈現一定的“量-時-毒”關系[111]。另外,斑馬魚在肝臟結構和功能上與哺乳動物具有相似性,使其在肝毒性藥物的高通量篩選中脫穎而出。范琦琦等[112]利用斑馬魚模型,給予亞致死劑量[<10%致死濃度(LC10),600、700、800 μg/mL]的吳茱萸水提物,24 h 后斑馬魚整體ALT、AST 的活性顯著升高;給予800 μg/mL 吳茱萸水提物后,斑馬魚肝臟部位明顯受損,出現組織結構松散、肝細胞空泡化、細胞凋亡增加的現象。

吳茱萸造成的肝臟損傷具有一定的可恢復性,停藥恢復一段時間后,肝損傷的程度有明顯的下降。李波等[113]觀察到單次ig 給予SD 大鼠吳茱萸70%乙醇提取物15、30、60 mg/g(相當人口服2.5、5、10 g/kg)后的第3 天,中、高劑量組的大鼠肝臟系數較對照組分別增加了65.2%和72.9%,而給藥后第14 天,僅高劑量組的肝臟系數較對照組有明顯升高(增加了12.1%);給藥后第3 天肝組織病理檢查發現各個劑量組均可見部分動物中央靜脈、小葉下靜脈周圍肝細胞顯疏松及灶性壞死,且劑量越大中央靜脈周圍肝細胞變性壞死的程度越大,高劑量組中有40%的動物出現中央靜脈周圍肝細胞片塊狀變性、壞死;而給藥后14 d,僅中、高劑量組大鼠肝臟病理檢查發現部分動物肝組織結構較紊亂,中央靜脈周圍肝細胞顯疏松變性、灶性壞死,未見片塊狀肝細胞壞死。劉穎等[114]連續28 d ig 給予SD 大鼠2.50、6.66、20.83 mg/g 吳茱萸醇提物(相當于人口服0.42、11.1、34.7 g/kg),隨后停藥恢復14 d。肝臟切片光鏡檢查發現,給藥結束時高劑量組肝細胞變性腫脹、炎細胞浸潤,中、低劑量組與對照組則無明顯差異;恢復期后高劑量組恢復正常。肝臟切片的電鏡檢查發現,給藥結束時低劑量組肝細胞內出現了脂質空泡、毛細血管擴張、肝血竇內皮細胞腫脹,中劑量組肝血竇內皮細胞有不明物質(疑似膽汁),高劑量組肝細胞線粒體輕微腫脹伴有內質網擴張、肝血竇內皮細胞線粒體腫脹且內有空泡;恢復期結束時上述癥狀均有減輕。

吳茱萸誘發的肝損傷可能與細胞色素P450(cytochrome P450,CYP450)3A4 及其代謝激活產生的反應性代謝物有關[115-119],吳茱萸所含成分中吲哚類生物堿含有的3-烷基吲哚結構、檸檬苦素類化合物含有的呋喃結構是有可能產生反應性代謝物的警報結構[120]。反應性代謝物是化合物在代謝激活過程中產生的一種親電性中間體,當細胞內具有抗氧化活性的谷胱甘肽(glutathione,GSH)充足時,GSH 能夠與反應性代謝物快速反應生成穩定的結合物;而當細胞內GSH 含量不足時,反應性代謝物則會攻擊細胞內的生物大分子(如DNA 或蛋白質),從而導致細胞功能障礙或刺激免疫反應[121]。Wen 等[118]研究發現,吳茱萸堿和吳茱萸次堿中的3-烷基吲哚部分通過肝微粒體中CYP450(主要由CYP3A4 催化,較小程度由CYP1A2 和CYP2D6 催化)介導的氧化反應生成高度親電的中間體3-亞甲基吲哚胺和亞胺喹酮,在GSH 耗竭時產生毒性損傷肝細胞。Liu 等[116]發現,檸檬苦素類化合物吳茱萸苦素能夠在大鼠和人肝微粒體的孵育下,代謝生成反應性代謝物順丁烯-1,4-二酮中間體,從而被GSH 捕獲,且其代謝激活過程主要是由CYP3A4 介導。Zhang 等[117]研究發現,CYP3A4 的誘導劑地塞米松可加重吳茱萸提取物對L-02 細胞(人正常肝細胞)的細胞毒性,而CYP3A4 的抑制劑酮康唑可減輕吳茱萸提取物的細胞毒性。

目前在吳茱萸肝毒性物質研究方面,主要有2種思路:一種是使用吳茱萸所含的單體成分進行體外或體內實驗,以驗證單個化合物是否具有毒性。例如,Li 等[122]采用L-02 細胞進行體外實驗,發現吳茱萸堿和吳茱萸次堿能誘導ALT、AST釋放增加;Wang 等[38]用2-O-反式-咖啡酰葡萄糖酸(603)、3-O-反式-咖啡酰葡萄糖酸(604)和4-O-反式-咖啡酰葡萄糖酸(605)的混合物進行12 h 的肝毒性驗證實驗,其IC50為319.8 μmol/L,表明其混合物對L02細胞具有一定的毒性,但由于這類化合物在吳茱萸中含量較低,IC50也相對比較大,可能無法在體內達到產生毒性的濃度。另一種思路是基于譜毒關系,依據不同來源的藥材中各個成分含量的差異以及不同來源藥材給藥后體內或體外毒理學實驗數據,開展統計學分析建立譜-毒關系,以推測毒性相關的成分。Zhang 等[43]分析了市面上流通的39 批次吳茱萸藥材并建立了UPLC 指紋圖譜,然后結合不同批次吳茱萸給藥后L02 細胞活性的測定結果,建立譜-毒關系,指出吳茱萸堿(115)是吳茱萸主要的肝毒性成分,1-甲基-2-壬基-4(1H)-喹諾酮(196)和1-甲基-2-十一烷基-4(1H)-喹諾酮(226)也是值得關注的毒性成分。此外,檸檬苦素(322)作用與吳茱萸堿相反,可能是潛在的保肝成分。另外,Liang 等[123]還基于譜-毒性關系的UHPLC-QTOF/MS 篩選,提出二氫吳茱萸卡品堿(162)、吳茱萸卡品堿(168)、1-甲基-2-十一烷基-4(1H)-喹諾酮(226)、1-甲基-2-[(6Z,9Z,12E)-6,9,12-十五三烯基]-4(1H)-喹諾酮(199)、1-甲基-2-[(Z)-7-十三烯基]-4(1H)-喹諾酮(215)、1-甲基-2-十四烷基-4(1H)-喹諾酮(213)、松柏苷(724)也有可能與吳茱萸誘導的肝毒性相關,檸檬苦素(322)、吳茱萸苦素(328)、6α-乙酰氧基-5-表檸檬苦素(301)可能是潛在的保肝成分。需要注意的是,基于譜-毒關系的肝毒性研究,僅僅研究了中藥化學成分與肝損傷的關系,而并不涉及物質體內過程的研究,因此譜-毒關系的研究結果可能難以向臨床研究轉化。

綜上所述,吳茱萸單次或長期給藥均能夠誘導實驗動物的肝臟損傷,且損傷具有一定的可恢復性。其毒性作用可能是由吳茱萸吲哚類生物堿吳茱萸堿、吳茱萸次堿和三萜類化合物檸檬苦素的代謝激活產生的反應性代謝物所導致的。因此,吳茱萸堿和吳茱萸次堿可能是吳茱萸產生肝毒性的主要物質,而檸檬苦素則由于其在譜-毒關系研究中表現出與吳茱萸堿相反的活性,需要進一步研究其和毒性作用的關系。

4 吳茱萸成分的藥動學特征

在藥物作用于機體的同時,機體也在作用于藥物。吳茱萸給藥后能在機體產生系統暴露的成分與藥材或提取物中所含成分有可能不同,要真正揭示吳茱萸的毒性物質基礎,就需要明確有哪些成分能夠被機體利用產生顯著的體內暴露,體內過程中的代謝環節是否可能致毒以及體內暴露物質相關的藥物相互作用(drug-drug interaction,DDI)是否能在聯合用藥時導致毒性的發生。

4.1 口服給藥后吳茱萸成分的體內暴露

藥動學首先需要明確的是給藥后有哪些物質能夠產生體內暴露,關注上述與藥效或毒性相關的物質的體內濃度水平。張紅梅等[124]開展了吳茱萸在大鼠體內吸收分布情況的研究,連續3 d、每天2 次ig給予SD 大鼠吳茱萸80%乙醇提取物(品種為石虎,相當于8 g/只)后,吳茱萸入血活性成分主要為吳茱萸堿、吳茱萸次堿和檸檬苦素,并且在肺和肝內分布程度最高。程宇欣等[125]采用UHPLC-QTOFMS 技術對吳茱萸水提物ig 給藥后雄性SD 大鼠(給藥劑量5 mg/g)體內的原型成分及其代謝產物進行了定性分析,發現大鼠血漿中吳茱萸卡品堿和雙羥基吳茱萸卡品堿主要以原型形式存在,而吳茱萸堿、吳茱萸次堿、檸檬苦素和去氫吳茱萸堿則主要以代謝物的形式存在。另外,Zhang 等[115]ig 給予雄性SD大鼠吳茱萸50%乙醇提取物(相當于25 mg/g),吳茱萸堿、吳茱萸次堿、1-甲基-2-壬基-4(1H)-喹諾酮、1-甲基-2-十一烷基-4(1H)-喹諾酮和吳茱萸卡品堿均能產生明顯的系統暴露,其中吳茱萸堿的達峰時間(tmax)為(0.10±0.09)h、半衰期(t1/2)為(3.3±1.2)h。Wang 等[126]報道,雄性SD 大鼠ig 30 mg/kg 吳茱萸堿單體成分后,其tmax為(3.38±1.15)h、t1/2為(2.71±0.64)h。可見提取物給藥時吳茱萸堿的tmax較單體給藥明顯縮短,t1/2卻有所延長,這可能與提取物中所含的其他成分有關。

由此可見,吳茱萸提取物大鼠ig 給藥后,吳茱萸堿和吳茱萸次堿能夠以原型或代謝物的形式在血漿中產生暴露,其主要分布的部位是肺和肝臟。吳茱萸堿和吳茱萸次堿既是藥效學研究中體現活性的成分,又是一些毒理學研究中可能產生肝毒性的成分,并且在其毒性部位肝臟中能夠暴露。此外,檸檬苦素是譜-毒關系研究中被指出具有保肝作用的物質,其在肝臟中也有一定的暴露。因此,在吳茱萸藥動學的研究中應重點關注吳茱萸堿和吳茱萸次堿的體內濃度及其在體內被代謝激活生成反應性代謝物的情況,還應關注檸檬苦素是否能夠影響吳茱萸堿和吳茱萸次堿在肝臟產生毒性的關鍵環節,以保證吳茱萸堿和吳茱萸次堿在安全窗范圍內合理用藥。

4.2 吳茱萸成分的代謝轉化

藥物代謝會影響機體內物質的暴露形式,代謝過程還可能對藥效和毒理作用產生影響,因此需要了解吳茱萸物質的代謝轉化。

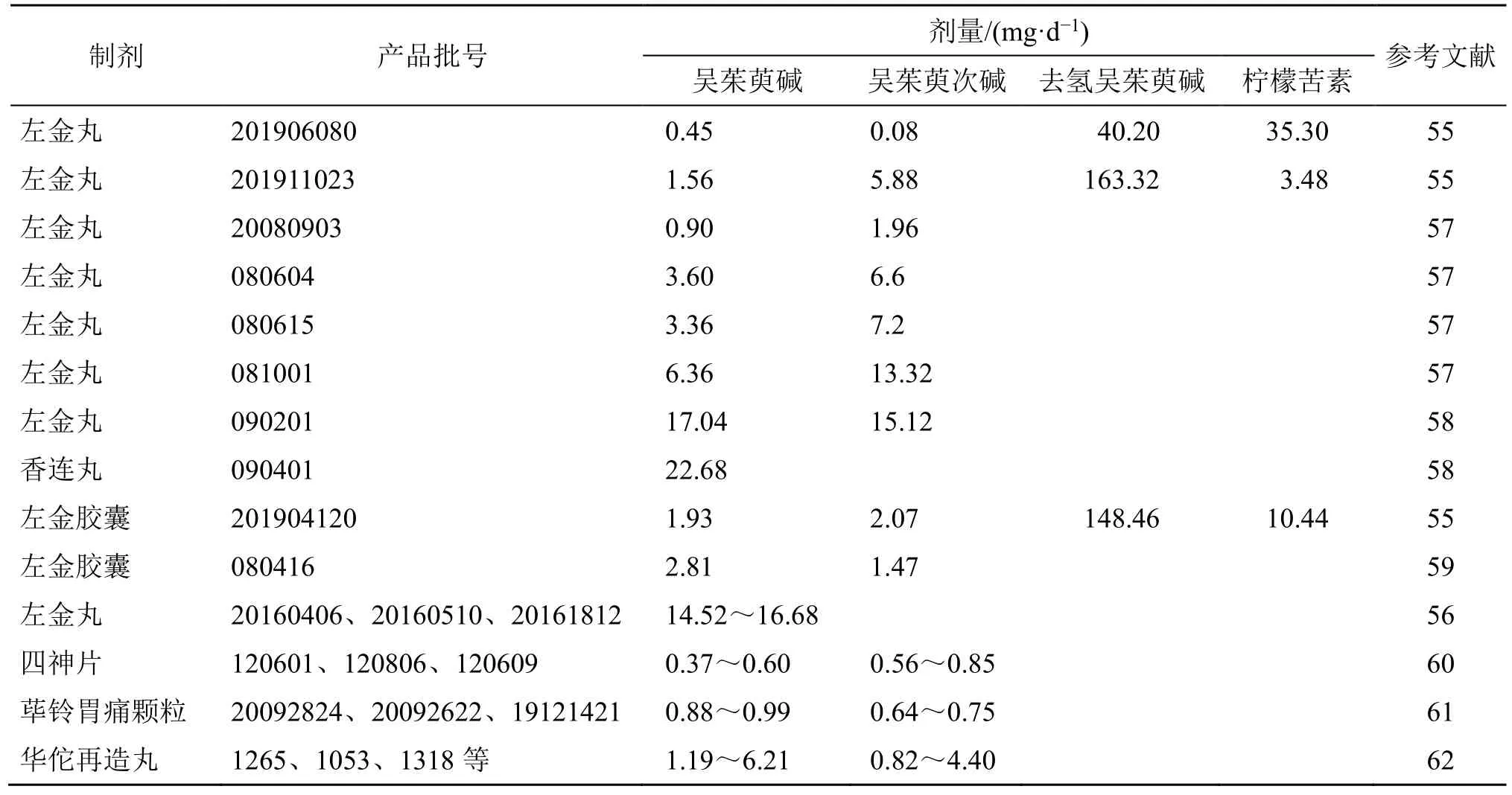

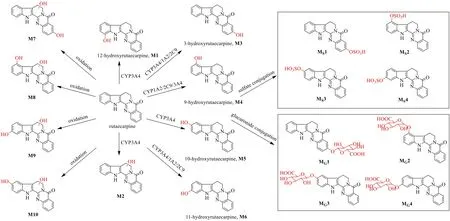

吳茱萸堿具有較為明顯的首過效應,進入肝臟后迅速通過氧化、N-去甲基化、脫氫、葡萄糖醛酸化、硫酸酯化和谷胱甘肽結合生成多種代謝產物[127],主要為10-羥基吳茱萸堿、3-羥基吳茱萸堿,以及這2種代謝產物的葡萄糖醛酸結合物[126,128]和硫酸酯結合物[128]。Zhang 等[127]利用人肝細胞懸浮液和人肝微粒體在體外進行吳茱萸堿的代謝轉化,在人肝微粒體中共檢測到12 種I 相代謝物,而在人肝細胞中共檢測到19 種代謝物,除了肝微粒體中檢測到的12 種I 相代謝物,還包括7 種II 相代謝物。吳茱萸堿的代謝途徑如圖2 所示。除此之外,Sun 等[129]利用人重組CYP450 亞型對代謝吳茱萸堿的代謝酶進行了探究,發現吳茱萸堿的氧化代謝主要由CYP3A4、CYP1A2 和CYP2C9 介導。

圖2 吳茱萸堿的代謝途徑Fig.2 Proposed metabolic pathways of evodiamine

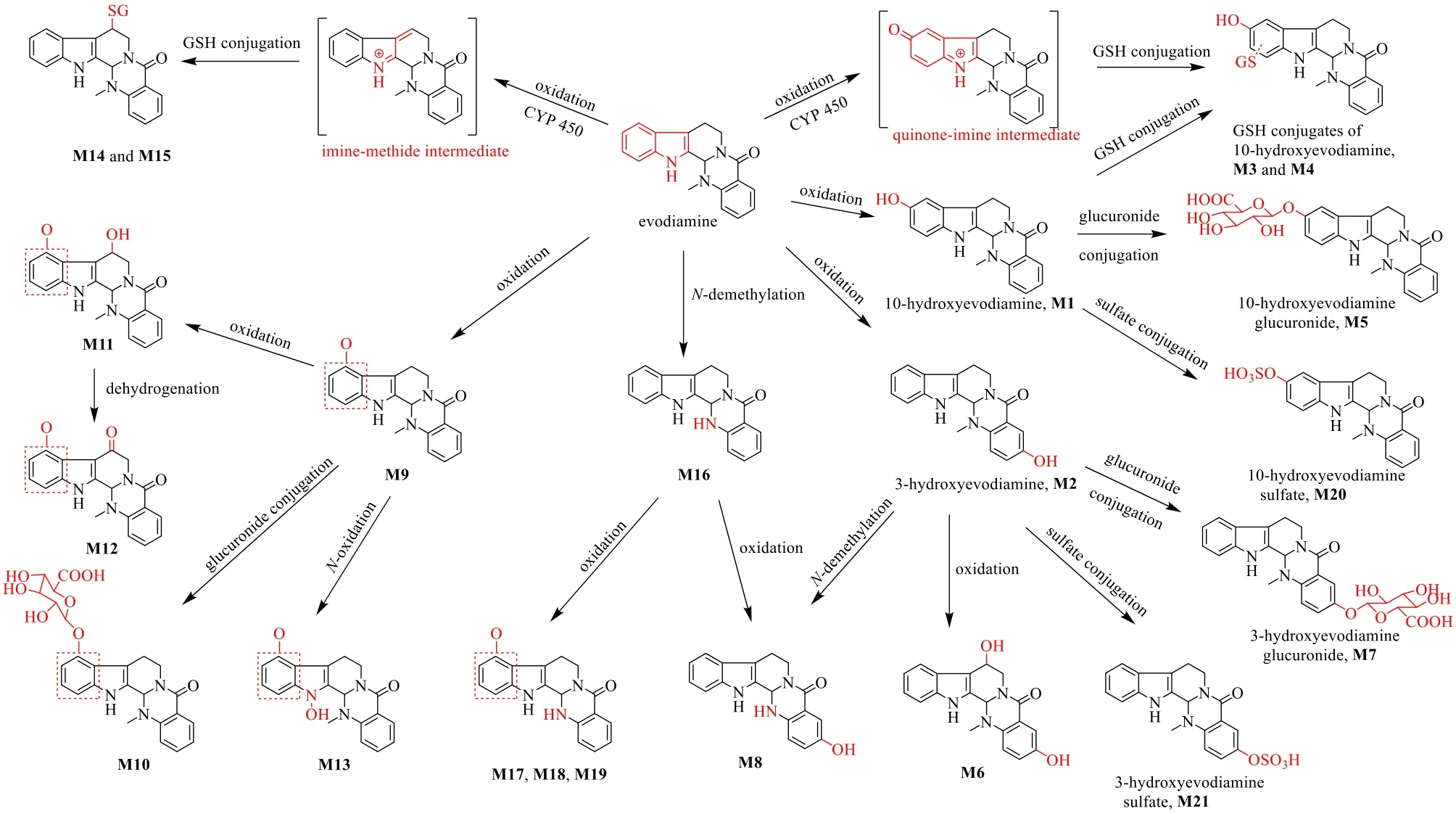

吳茱萸次堿在肝臟中的代謝主要包括羥基化、葡萄糖醛酸化以及硫酸酯化。Lee 等[130]利用人肝微粒體進行體外實驗發現,吳茱萸次堿在人肝微粒體中主要被代謝為6 種單羥基吳茱萸次堿(圖3 中M1~M6),CYP3A4 在人肝微粒體中吳茱萸次堿的代謝中起主要作用,CYP1A2 和CYP2C9 在吳茱萸次堿的代謝中起次要作用。Ueng 等[131]研究了吳茱萸次堿在大鼠肝微粒體中的代謝,發現吳茱萸次堿在大鼠肝微粒體中主要被代謝為4 種單羥基化合物(圖3 中M1、M3、M5 和M6)。此外,Lee 等[132]在雄性SD 大鼠iv 4 mg/kg 吳茱萸次堿后,在尿液中鑒定出8 種I 相代謝物,包括4 種單羥基代謝物(圖3 中M3~M6)、4 種雙羥基代謝物(圖3 中M7~M10)和8 種II 相代謝物,包括4 種葡萄糖醛酸結合物(圖3 中MG1~MG4)和4 種硫酸酯結合物(圖3 中MS1~MS4)。

圖3 吳茱萸次堿的代謝途徑Fig.3 Proposed metabolic pathways of rutaecarpine

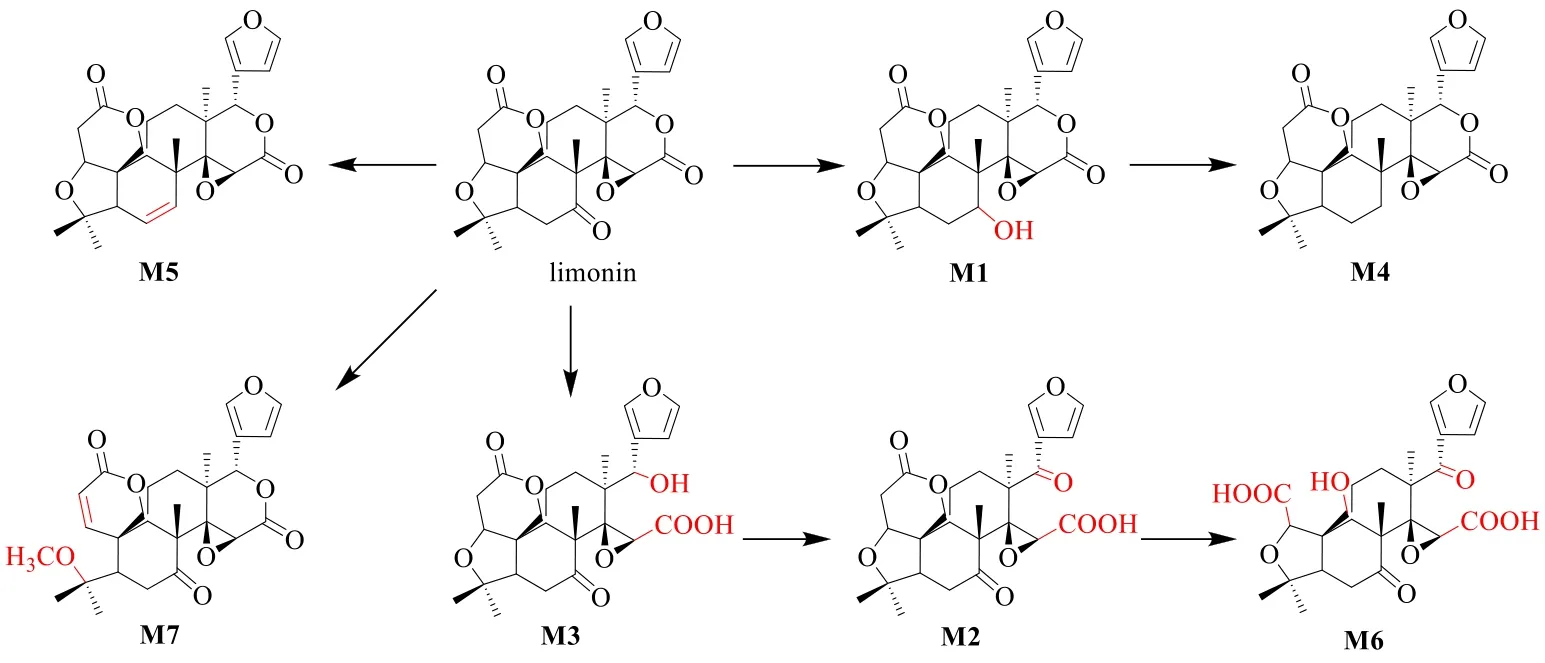

Liu 等[133]研究了檸檬苦素在大鼠肝微粒體中的代謝及在大鼠ig 檸檬苦素(6 μg/g)后的體內代謝轉化,結果在大鼠肝微粒體中可以檢測到3 種檸檬苦素的代謝物(圖4 中M1~M3),尿液中可以檢測到5 種代謝物(圖4 中M1~M5),其中4 種也可以在大鼠膽汁中檢測到(M2 除外)。3 種樣品中均未檢測到II 相代謝物。Liu 等[134]采集了人服用檸檬苦素(120 mg)后的尿液和糞便樣品以及檸檬苦素和人腸道細菌共培養樣本,利用HPLC-Q-TOFMS 對其中的檸檬苦素代謝物進行分析和鑒定,在人的尿液和糞便樣本中共鑒定出3 種代謝物(圖4中M1、M2 和M4),在腸道菌樣本中共鑒定7 種代謝物(圖4 中M1~M7),由此發現檸檬苦素的代謝主要通過還原、水解和甲基化3 種途徑進行。

圖4 檸檬苦素可能的代謝途徑Fig.4 Possible metabolites pathways of limonin

上述研究表明,吳茱萸堿、吳茱萸次堿和檸檬苦素都能夠在肝臟中發生代謝,CYP3A4、CYP1A2和CYP2C9 是吳茱萸堿和吳茱萸次堿的主要代謝酶。提示這3 種物質在經歷肝臟首過代謝時,會有一部分原型藥物轉化為代謝物,原型和代謝物都能夠在體內產生暴露。

4.3 吳茱萸的DDI 風險

方劑配伍是中醫用藥特色,中藥臨床上還常與其他藥物聯合使用,因此潛在的DDI 風險也會影響吳茱萸臨床用藥的安全性。

研究發現,吳茱萸中的化學成分會對CYP450的活性產生影響。Zhang 等[135]評估了吳茱萸堿對大鼠CYP450 酶活性的影響,結果發現吳茱萸堿對CYP1A2、CYP2C 和CYP2D 具有抑制活性,對CYP3A 則沒有明顯影響。Ueng 等[136]研究發現吳茱萸次堿主要是CYP1A 的選擇性抑制劑,其抑制CYP1A1 的IC50[(0.90±0.09)μmol/L]是其抑制CYP1A2 的IC50[(0.06±0.00)μmol/L]的15 倍,對CYP2C、CYP2E1、CYP3A4 則沒有影響。此外,吳茱萸次堿的代謝物10-羥基吳茱萸次堿也同樣具有CYP450 酶的抑制活性,其抑制CYP1A1、CYP1A2和CYP1B1 的IC50分別是(2.56±0.04)、(2.57±0.11)和(0.09±0.01)μmol/L[137]。Han 等[138]研究了檸檬苦素在體外對人肝微粒體中CYP450 酶活性的抑制作用,發現檸檬苦素對CYP3A4 有較強的抑制作用,IC50值分別為6.20 μmol/L(底物為睪酮)和19.10 μmol/L(底物為咪達唑侖),對人CYP1A2、CYP2C8、CYP2C9、CYP2C19 和CYP2D6 的抑制作用則較小。另外,Zhang 等[139]發現吳茱萸堿、吳茱萸次堿和去氫吳茱萸堿能通過芳香烴受體( aromatic hydrocarbon receptor,AhR)在體外小鼠肝細胞水平誘導Cyp1a1、Cyp1a2、Cyp1b1的mRNA 表達,其有效性順序為吳茱萸次堿>去氫吳茱萸堿>吳茱萸堿。此外,在小鼠整體動物實驗水平(80 μg/g ig 給藥)上,吳茱萸次堿和去氫吳茱萸堿能誘導Cyp1a1、Cyp1a2、Cyp1b1的mRNA 表達,而吳茱萸堿則不能。配體對接預測N-14 位上的甲基可能是影響AhR激活的重要結構。

從上述研究來看,吳茱萸的主要成分吳茱萸堿、吳茱萸次堿、去氫吳茱萸堿和檸檬苦素都有可能在分子、細胞或動物水平上影響某些代謝酶的活性,因此有可能影響其他藥物在體內的代謝和暴露,在臨床應用中應關注與這些酶的特異性底物合用時是否會基于DDI 產生不良后果。

5 吳茱萸的減毒配伍探討

5.1 吳茱萸的減毒配伍研究現狀

中藥的不同性味使其在配伍過程中存在著各種復雜的相制關系,根據藥物性味進行配伍便形成了性味配伍理論。吳茱萸常與甘味中藥配伍,吳茱萸辛熱燥烈,配伍甘味中藥則能緩和吳茱萸的峻烈,乃是辛甘相制,與吳茱萸配伍的常見甘味中藥有甘草、大棗、人參、茯苓等。吳茱萸還可以和酸味中藥配伍使用,吳茱萸辛散,酸味中藥能收斂以制約其辛味之行散,乃是辛酸相制,與吳茱萸配伍的常見酸味中藥有白芍、五味子、木瓜等。吳茱萸配伍寒性藥,寒性中藥能夠制約吳茱萸的燥熱之性,乃是寒熱相制,其中最經典的便是吳茱萸-黃連藥對。

這種基于性味進行配伍減毒的理論能夠體現在吳茱萸的方劑配伍中,代表方劑為吳茱萸湯、溫經湯(辛甘相制)和左金丸(寒熱相制)。吳茱萸湯出自《傷寒論》,由吳茱萸(9 g)、人參(9 g)、生姜(12 g)、大棗(4 枚)組成。吳茱萸辛熱燥烈,溫中焦,散寒凝,配伍同為辛散溫通之生姜,二者相須為用;配伍大棗使用,能散中寓補、剛柔并濟,大棗既能制約吳茱萸的辛熱,又能使吳茱萸不致溫散太過;人參味甘性溫,大補脾胃之氣,吳茱萸配伍人參使用,則是溫補并行、溫中補虛。溫經湯出自《金匱要略》,由吳茱萸、麥門冬(去心)各9 g,當歸、芍藥、川芎、人參、桂枝、阿膠、牡丹皮(去心)、生姜、甘草、半夏各6 g 組成。方中吳茱萸配伍當歸、甘草、人參使用,當歸甘、辛、溫,補血活血,乃血中之氣藥,吳茱萸得當歸則溫散而不致傷血,當歸得吳茱萸則補血而不礙血行,相輔相成、剛柔并濟[140];甘草味甘性平,善補脾益氣、調和諸藥,同時也可制約吳茱萸的溫燥。左金丸源自《丹溪心法》,方中僅有吳茱萸和黃連2 味中藥,組成比例為1∶6。吳茱萸辛熱疏利、開郁力強,而黃連苦、寒,清熱燥濕、瀉火解毒。黃連能制約吳茱萸的燥熱之性,同時吳茱萸也能制約黃連苦寒之性,二者配伍使用,乃是寒熱并用、相反相成[140-142]。

配伍能夠影響吳茱萸成分的溶出,李麗等[143]發現當歸、甘草、炙甘草、生地黃、熟地黃、人參、茯苓、黃芪8 種甘味中藥與吳茱萸合煎時均可以不同程度地降低吳茱萸中吳茱萸堿、吳茱萸次堿和檸檬苦素的溶出量,其中,黃芪使這3 種成分的溶出量下降程度最大(吳茱萸堿、吳茱萸次堿和檸檬苦素分別從9.03、1.61、17.61 mg/g 下降至6.23、0.94、12.74 mg/g),甘草也可以使吳茱萸堿和吳茱萸次堿的溶出量明顯降低(分別降至6.57、1.17 mg/g),但對檸檬苦素的影響較小(降至15.37 mg/g)。栗煥煥等[144]利用中藥指紋圖譜結合化學計量學的方法,同樣證明吳茱萸配伍甘草后,能使吳茱萸堿和吳茱萸次堿在水提物中的含量有較大程度的下降。另外,臨床上常將吳茱萸與生姜配伍使用,研究發現吳茱萸配伍生姜后,吳茱萸堿在水煎液中的溶出量隨生姜用量的增大而逐漸減少[145]。這些研究提示,吳茱萸在配伍使用時,有可能在煎煮過程中便降低了毒性物質的溶出量,從而通過降低毒性物質的劑量達到減毒的目的。

配伍還能夠影響吳茱萸成分的體內過程。王怡薇等[146]采用正交設計法對戊己丸組方(黃連--制吳茱萸-炒白芍=1∶1∶1)中單味藥之間的關系進行研究,發現戊己丸中白芍可以抑制吳茱萸成分的吸收。于洋等[147]研究發現,五味子提取物能顯著降低吳茱萸堿和吳茱萸次堿在大鼠單向灌流模型中的腸吸收速率常數(Ka)和表觀滲透系數(Papp),說明五味子可能會抑制腸道對吳茱萸堿和吳茱萸次堿的吸收。Ren 等[148]發現,以甘草配伍吳茱萸使用時,甘草能夠抑制SD 大鼠的CYP450,從而降低其將吳茱萸生物堿代謝為親電中間體的速率,緩解吳茱萸引起的GSH 耗竭并抑制蛋白質偶聯物的產生,從而降低吳茱萸的毒性。

5.2 “兩類三種機制”指導減毒配伍研究

上述配伍研究盡管從不同角度對配伍機制進行了探索性研究,但僅關注了少數幾個化合物的含量、體內暴露和代謝的改變,研究的全面性和系統性不足。從減毒配伍研究的角度來看,雖然吳茱萸具有肝毒性的證據比較確鑿,初步研究提示吳茱萸生物堿可能是吳茱萸的毒性物質。作為在吳茱萸中含量最豐富的一類化學物質,目前大部分研究只關注到少數幾個生物堿,吳茱萸生物堿的體內暴露信息還不夠全面,肝臟的暴露水平和在肝臟的代謝研究不夠系統。①毒性和藥代研究未在吳茱萸全成分譜分析的基礎上開展,這樣在對吳茱萸進行毒性和藥代研究時難以保證不遺漏與吳茱萸毒性或減毒配伍相關的重要物質;②目前的藥代研究只是關注了吳茱萸中主要物質的系統暴露,并未按照吳茱萸的毒性作用來確定何種體內暴露在研究中應被關注,如在研究吳茱萸的肝毒性時還應關注給藥后吳茱萸中物質的肝暴露;③缺乏對吳茱萸主要暴露物質的體內過程和重要環節的研究,包括影響暴露的關鍵環節和因素、中藥暴露物質的靶標到達、毒性代謝物的生成等;④在開展吳茱萸方劑研究時,對配伍中藥的體內暴露和體內過程缺乏研究,這不利于減毒配伍所涉及的物質間關系和相互作用的后續研究;⑤缺乏對吳茱萸中物質與配伍中藥物質之間的暴露關系和相互影響的研究,這種不同中藥之間關系的藥代研究是揭示有毒中藥減毒配伍科學內涵所必需的;⑥藥代研究與毒理研究結合不夠,也缺乏對基礎研究發現向臨床應用轉化的支持。

“減毒配伍”是中醫的用藥特色,主要在中醫“七情和合”配伍理論和中藥性味理論指導下實施。“減毒配伍”在“七情和合”配伍理論中,主要存在于“相須”(同類不可離也)、“相使”(我之佐使也)、“相畏”(受彼之制也)或“相殺”(彼之毒也)配伍關系中,涉及兩類3 種機制,分別是“相制減毒”(包括藥代和效應2 種性質的相制減毒)和“增效減毒”。藥代性質的相制減毒是通過配伍來干預中藥毒性物質體內過程的某個或某些環節,使其體內濃度向減毒的方向改變。效應性質的相制減毒是通過配伍中藥的減毒物質與有毒中藥的毒性物質進行直接或間接的效應對抗實現減毒配伍,對此給藥后雙方中藥的有關物質均具有支持這種效應對抗的體內暴露和體內過程。增效減毒是指有毒中藥和配伍中藥的聯合使用產生的藥效協同或互補可使有毒中藥在比單藥使用更低的劑量下發揮同等的藥效作用,有毒中藥的毒性作用可因劑量的降低而降低。在增效減毒中,如果有毒中藥和配伍中藥僅發生藥效上的協同和互補,不發生能夠影響中藥有效性和安全性的藥代性質的藥物相互作用,這種增效減毒的配伍會較為簡單,反之則會增加用藥的復雜性。進一步來說,藥代性質的相制減毒和增效減毒都將“降低有毒物質在毒性靶標的濃度”為目標,屬于從源頭上預防毒性反應的發生。而藥效性質的相制減毒則是通過效應的對抗,一方面從機制上預防毒性反應的發生,另一方面對已發生的毒性結果進行逆轉。

針對吳茱萸配伍研究中存在的問題,首先應針對吳茱萸的肝臟毒性,采用“多成分”藥動學方法[149],開展全成分譜分析,研究吳茱萸毒性物質的體內暴露和體內過程,重點關注能影響這些物質體內暴露及其毒性靶標到達的關鍵環節和因素,考察可能有肝毒性的物質和可能保肝物質的肝臟暴露水平,以及體內是否產生親電子反應性代謝物,找到保障吳茱萸臨床安全使用的藥代性質的“安全帶”。若反應性代謝物的生成是吳茱萸致毒的關鍵藥代機制,那么能生成反應性代謝物的吳茱萸物質的體內暴露水平、多種代謝途徑組成的代謝網絡和體內GSH 濃度水平就是其安全用藥的關鍵,研究清楚這個關鍵問題就可能揭示吳茱萸安全使用的“安全帶”。其次,應采用“多藥”藥動學方法[150],比較吳茱萸中毒性物質在單味藥給藥和配伍后復方給藥條件下的體內暴露差異,研究吳茱萸方劑減毒配伍的藥代機制,即配伍中藥如何影響有毒中藥的“安全帶”。針對藥代性質的相制減毒,需考察吳茱萸毒性物質的體內濃度能否通過DDI 向減毒的方向發生改變,并闡明其中藥代靶標、物質基礎、作用機制和關鍵條件;針對效應性質的相制減毒,需考察配伍中藥與吳茱萸毒性物質的體內“聯合暴露”,包括配伍中藥中主要暴露物質對毒性靶標或其他相關解毒靶標的到達和暴露情況;針對增效減毒機制,需考察中藥配伍在藥效協同和互補時中藥物質間能否“藥代和諧”。

6 結語

近年來圍繞有毒中藥減毒配伍研究已成為中醫藥研究的重點和熱點之一,中藥毒性相關研究被列入“2021 年度中醫藥重大科學問題和工程技術難題”的前沿科學問題[151]。吳茱萸是一味具有上千年應用歷史的“有小毒”中藥,一方面吳茱萸的藥效作用明確,另一方面,吳茱萸又“有小毒”。雖然在傳統中醫藥理論的指導下,有炮制減毒、配伍減毒、對證用藥、控制用藥劑量和時間等方式來保障其安全用藥。但是中藥現代化的發展對中藥有效性和安全性做出了更高的要求,即需要從現代科學的角度解釋吳茱萸的毒性并闡釋吳茱萸減毒措施的科學內涵。為此,對于吳茱萸的毒性研究應當做到毒性作用清楚、毒性物質清楚、減毒方法清楚。從而通過減毒配伍實現吳茱萸的安全用藥,并將其藥效作用更好地發揮出來。

本文系統總結了對吳茱萸進行減毒配伍研究所需要的基本信息。吳茱萸的主要化學成分為生物堿類和三萜類,其中又以吲哚類生物堿、喹諾酮類生物堿、檸檬苦素類三萜為主,大部分炮制方法會降低這些成分的含量。吳茱萸確實擁有諸多藥理活性,如抗炎、心血管保護、抗腫瘤等活性,吳茱萸生物堿是吳茱萸發揮藥效作用的主要成分。吳茱萸的毒性研究表明,超劑量服用吳茱萸有可能引起人或實驗動物的毒性反應。其毒性作用主要表現為肝毒性,指標為血清ALT、AST 的顯著上升。吳茱萸誘導的肝毒性可能與CYP3A4 介導的代謝激活所產生的反應性代謝物有關,并且很有可能與吳茱萸中的生物堿類成分和檸檬苦素類成分相關。吳茱萸的藥代研究表明,吳茱萸口服給藥后吳茱萸堿、吳茱萸次堿、檸檬苦素為體內主要暴露物質,且能夠在體內經歷多種途徑的代謝。此外,在聯合用藥時吳茱萸生物堿可能基于CYP450 酶發生DDI。

雖然已有不少的現代藥物科學研究,但目前尚不能清楚回答毒性物質以及毒性機制問題。未來應在全成分譜分析的基礎上,開展全面的系統暴露和肝臟暴露研究,明確吳茱萸生物堿類的機體暴露和肝臟代謝,找到保障吳茱萸臨床安全使用的藥代性質的“安全帶”。

本文為吳茱萸的減毒配伍研究進行了梳理,并提出了新的思路,也希望將這種研究思路和方法推廣至更多與吳茱萸具有共性問題的有毒中藥上,提高有毒中藥減毒配伍研究的科技內涵和水平。

利益沖突所有作者均聲明不存在利益沖突