選擇實驗法應用進展與研究前沿

——基于CiteSpace 的可視化對比分析

祝劍勇,雷紹海,王成軍

(1.浙江農林大學 經濟管理學院,浙江 杭州 311300;2.南京農業大學 經濟管理學院,江蘇 南京 210095)

一、引言

選擇實驗法(Choice experiment,簡稱CE)是評估個體需求與選擇偏好的重要方法。早在20 世紀50年代,西方經濟學家便開始在市場研究中采用選擇實驗法來分析消費者購買行為和偏好[1]。其后,Mcfadden(1974)[2]提出基于隨機效用理論的離散選擇模型,創造性地將選擇實驗法從理論層面應用到實際分析當中[3-4],并在城市交通工具的選擇、家庭用電需求、老年人住宅需求等研究方面取得了顯著的效果。2012 年,世界銀行、世界衛生組織和美國國際開發署聯合發布了一份《如何在偏遠農村地區進行衛生人力招聘》手冊,詳細介紹了離散選擇實驗的應用,這一舉措在一定程度上促進了選擇實驗法的發展。隨著CE 理論基礎和研究方法日漸成熟,該方法在資源環境[5-7]、農業經濟[8-10]、醫療衛生[11-13]、交通運輸[14-16]等領域得到了廣泛的應用。CE 的設計和實施包括以下五個步驟:明確研究主題和目標、確定屬性和水平、生成實驗設計方案、進行實驗、分析和解釋數據[17]。

現有研究從資源與環境評估[18]、健康護理[19-22]、食品需求[23]等某一特定領域刻畫和呈現CE 研究進展,但少有文獻全面性、系統性梳理國內外CE 發展情況,尤其是以文獻計量學和可視化分析的研究更為罕見。另外,現有研究缺乏對選擇實驗法應用的系統分析和歸納整理,也缺乏對該方法的應用熱點、研究前沿以及發展趨勢的國內外對比分析。基于此,本文運用CiteSpace 軟件對CE 的年發文量、發文國家、發文機構及核心作者、被引關鍵詞數量進行分析,歸納整理現有研究關于選擇實驗法的實驗設計和應用場景,探究選擇實驗法的研究熱點與發展趨勢。本文的邊際貢獻主要表現在以下兩點。第一,歸納整理了選擇實驗法的相關文獻,研究主題、發文作者及國家。第二,系統分析了選擇實驗法的實踐應用、研究熱點和發展趨勢,彌補了選擇實驗法研究的相關學術空白。

二、研究方法與數據來源

(一)研究方法

本文基于文獻計量學分析方法,利用CiteSpace 6.2.R2 可視化軟件進行文獻計量分析。文獻計量學是一種統計方法,可用于研究特定領域的發展趨勢,以及分析聚類關鍵詞、論文作者、作者單位、所屬國家等相關信息的分布特征[24]。美國德雷賽爾大學陳超美教授開發的CiteSpace 則是一款非常實用的可視化科學引文分析軟件,可用于分析不同研究領域的熱點、前沿和趨勢[25]。本文運用CiteSpace 和Excel軟件進行頻次分析和聚類分析,并繪制了年度發文量、合作作者、合作機構以及關鍵詞共線圖譜來顯示選擇實驗領域的發展現狀,并進一步通過網絡密度、節點大小和中介中心性等特征變量,分析選擇實驗研究領域的發展動態與趨勢。

(二)數據來源

由于本文主要進行國內外CE 研究對比分析,故選取WOS 和CNKI 兩大國內外學術搜索引擎數據庫,根據關鍵詞檢索方法共檢索出1 601 篇相關文獻。其中,中文數據庫以“選擇實驗”為檢索關鍵詞,共檢索出144 篇文獻。同時,外文數據庫檢索詞為“choice experiment”,共檢索出1 831 篇相關文獻。文獻分析年限為2013—2022 年,檢索時間截至2023年5 月13 日。對目錄、會議、通知等無效數據進行篩選后,共得到有效中文文獻137 篇,英文文獻1 464篇,合計1 601 篇文獻數據。

為驗證截選年份是否具有代表性,參考鐘繼敏和韓昊英(2022)[26]的做法,在前述關鍵詞為檢索條件的基礎上,知網統計數據顯示2013 年以前的文獻數量僅7 篇,不足5%;WOS 數據庫中2013 年以前的文獻數量為71 篇,占比不足4%。表明兩個數據庫中2013 年以前關于CE 的研究較少,所選年份具有一定時代性與延展性,因此,將研究實踐范圍設定為2013 年1 月至2022 年12 月,共10 年時間。

三、國內外CE 研究現狀分析

(一)發文量與發文國家分布

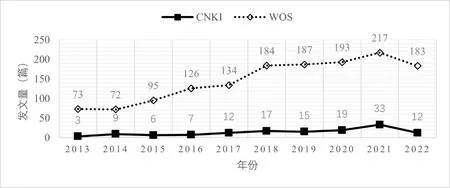

年度發文數量的變化可以反映某一研究領域的熱度變化情況。本文首先刻畫了國內外選擇實驗法相關文獻的變化趨勢,如圖1 所示,直觀反映了2013—2022 年國內外CE 相關研究的發文數量。從折線圖走勢來看,中英文文獻的發文量變化趨勢總體吻合,呈現出先增后減態勢。其中,英文年發文量從73 篇增加到217 篇,中文年發文量從3 篇增加到33 篇,國內外發文量都在2021 年達到發文量最高峰。但由于中文發文量基數較小,其變化趨勢相對于外文增長量并不明顯。從文獻數量來看,英文發文量遠超于中文發文量,其中英文文獻年發文量近5 年穩定在180 篇以上,中文文獻年均發文量在15 篇左右,且兩者間發文數量差距有擴大的趨勢。

圖1 CE 研究的中英文文獻發文量年度分析圖

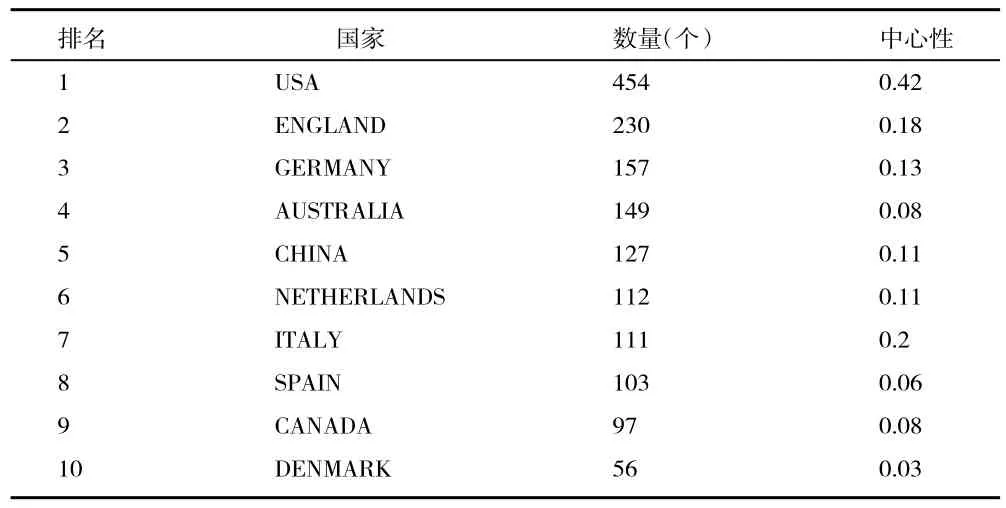

其次,本文進一步整理了文獻作者來源的國家,發現英美等國家在選擇實驗領域有較大的學術影響力,發表相關文獻梳理位居前列。但本文還發現英文數據庫中也有不少文獻來源于中國,中文數據庫中CE 研究領域文獻較少并不能說明國內對該領域的關注不足。具體而言,本文以WOS 數據庫為檢索對象整理了WOS 數據庫中發文量排名前十的國家,如表1 所示。其中,美國以454 篇文獻排名第一,英國以230 篇文獻位居第二,且中心性較大,說明該領域英美學者的文章數量、質量和影響力都很大。其次是德國、澳大利亞、中國以及新西蘭。值得一提的是,意大利雖然只發表了111 篇論文,但其中心性為0.2,說明該國發表的論文質量較高,影響力較大。

表1 WOS 中排名前10 位CE 研究國家

(二)機構分布及作者分析

本文利用CiteSpace 軟件,以“Institution”為分析字段,對國內外發文機構進行統計分析,探究研究機構的研究能力和機構之間的合作關系。如圖2 所示,每個節點代表一個研究單位,節點越大表示發文量越高,其影響力也越大。從整體上來看,中國社會科學院農村發展研究所、西北農林科技大學經濟管理學院、中國人民大學農業與農村發展學院、中國農業大學經濟管理學院、南京農業大學經濟管理學院是中文文獻發表量較高的國內研究機構。對于國外機構而言,RLUK(英國研究型圖書館)、N8 Research Libraries UK(英國N8 大學聯盟)、White Rose University Consortium(英國白玫瑰大學聯盟)、University of London(英國倫敦大學)、Research Triangle Institute(美國三角研究所)等是英文文獻發表量較高的機構。對比來看,國內CE 研究主要分布在涉農類高校及研究院,高校中經濟管理學院的活躍度最高;而國外研究機構主要以社會單位與高校聯盟為主,且多數來源于英國、美國等發達國家,機構之間聯系密切。

圖2 中國知網(a)和WOS(b)中CE 研究機構合作共線圖譜

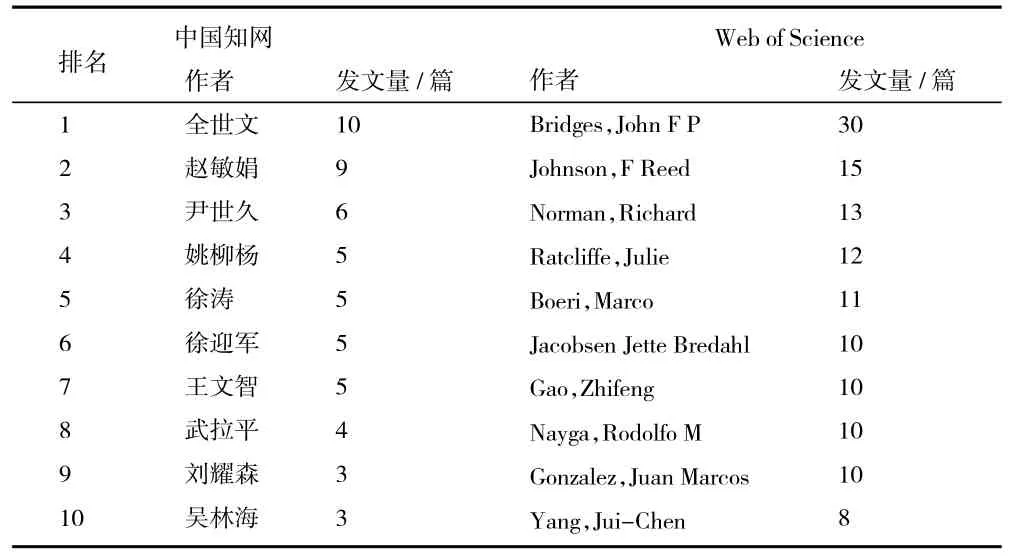

本文進一步統計了作者的發文情況,根據普萊斯核心作者計算公式M=0.749(Nmax)1/2,其中M為論文篇數,Nmax 為最高產作者發文量,發文量在M篇以上的作者即為該領域核心作者[27]。結果如表2所示,中國知網和WOS 數據庫中發文量排名第一的分別是全世文(10 篇)和Bridges,John F P(30篇)。代入公式可知CE 領域中國知網數據庫中發文3 篇以上為核心作者,對應有12 位作者,共發表61 篇文獻,占總文獻的44.5%,接近普萊斯定律的標準值50%。同時,WOS 數據庫中發文5 篇以上為核心作者,有28 位作者發表了237 篇文獻,占總文獻的16.2%,遠低于標準值50%。由此可知,國內外關于CE 研究均未形成核心作者群,但國內CE 研究領域已初步具有核心作者群特征,其中全世文、趙敏娟、尹世久等學者發表的文獻數量超過5 篇,在CE 領域有較高的影響力。

表2 中國知網和WOS 中前10 位CE 研究核心作者

四、CE 研究熱點領域與趨勢分析

(一)高頻關鍵詞分析

關鍵詞是對文章主旨思想的高度概括,對其進行統計分析可以觀察特定領域的研究熱點與發展趨勢。為了清晰表示關鍵詞的重要性與關系,本文對比分析了近十年國內外CE 研究的前20 個高頻關鍵詞。結果如表3 所示,通過除去檢索詞“選擇實驗”外,國內外關鍵詞頻次最高的都是支付意愿和偏好,可見選擇實驗法與支付意愿及偏好評估是密不可分的。其余關鍵詞表示CE 在各領域的應用,二者的不同之處在于國內研究主要關注食品安全與環境質量,包括環境政策、嬰兒奶粉和空氣質量。而國外研究的關鍵詞主要圍繞健康評估及生態服務展開,由此可見國內外研究關于選擇實驗法的側重點不同。此外,國外CE 研究在評估方法的選擇和拓展上有更多的探索,包括條件價值評估(contingent valuation)和聯合分析(conjoint analysis)。

表3 中國知網和WOS 中CE 研究中前20 個高頻關鍵詞

(二)關鍵詞聚類分析

如圖3 所示,本文在高頻關鍵詞的基礎上使用對數似然比(LLR)進行聚類分析,并設置6 個主要聚類關鍵詞。從a 圖中可以看出,中國知網數據庫中CE 研究的聚類主題分別是支付意愿、生態保護、滴灌、消費偏好、異質性以及食品安全。圖b 展示了WOS 數據庫中的6 個聚類分別是生物多樣性、食品安全、患者偏好、男性行為以及支付意愿。Silhouette值是衡量聚類同質性的指標,該值越接近于1 表示同質性越好。兩幅聚類圖中Silhouette 值分別為0.924 1 和0.899 2,該值均大于0.5 且接近1,說明聚類結果良好,具備足夠的可信度。

圖3 中國知網(a)和WOS(b)中CE 研究關鍵詞聚類圖譜

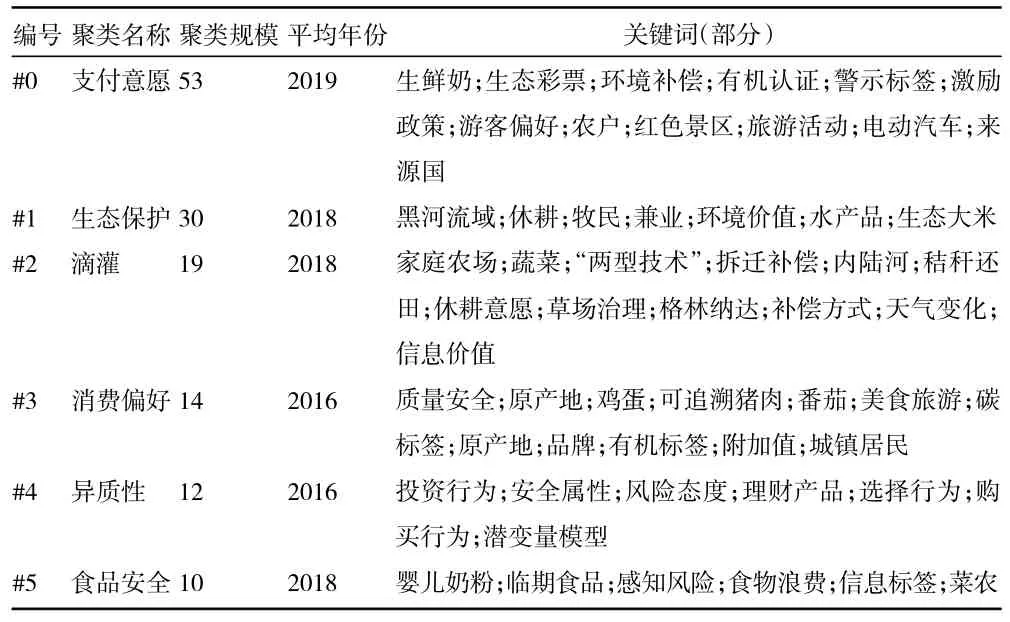

為更清晰說明聚類結果,本文將關鍵詞時間線圖譜簡化為匯總表并進一步對中文文獻關鍵詞聚類進行歸納總結,結果如表4 所示。總體而言,本文發現如下規律:中文文獻中CE 研究以支付意愿和偏好估計為目的,以異質性分析為手段,從可持續發展、食品安全兩個方面開展研究。其中#1 聚類和#2 聚類具有一致性,可以概括為可持續發展主題。

表4 中國知網中CE 關鍵詞聚類及部分關鍵詞

可持續發展主題,包含黑河流域、休耕、“兩型技術”、秸稈還田、草場治理、生態大米等關鍵詞。該主題列舉了實現資源與環境可持續發展的一些重要舉措,比如休耕、秸稈還田、“兩型技術”(即資源節約型與環境友好型技術)。結合已有文獻來看,通過選擇實驗可以較為科學地測度農業生產主體對新型農業生產技術的采納意愿及異質性偏好,為可持續發展制度設計提供理論基礎。例如,張晨等(2020)[28]通過選擇實驗測度了內蒙古地區牧民參與草場治理的偏好與支付意愿,以此提出相應的補償標準。此外,趙曉穎等(2022)[29]采用相同的方法,以山東省蔬菜家庭農場為研究對象,探究補償方式對農場參與秸稈還田意愿的影響,為優化補償方式提供一定的參考。食品安全主題,包含嬰兒奶粉、臨期食品、食物浪費、信息標簽等關鍵詞。該主題反映了一段時期內中國食品質量安全問題的嚴重性,尤其是2008 年爆發的三鹿“毒奶粉”事件曾一度成為全社會關注的焦點,學術界對此也進行了廣泛研究。針對乳制品市場安全問題,常向陽和胡浩(2014)[30]通過選擇實驗測度消費者對嬰兒奶粉的偏好,研究表明國內消費者更愿意購買價格偏高的國外品牌,論證了食品安全事故頻發導致消費者對國內食品企業的信任水平降低。與此同時,食品安全信息標簽作為減少食品安全風險的重要工具受到廣泛關注,而選擇實驗法在獲取消費者對食品安全標簽的偏好方面有顯著優勢。例如,鐘穎琦和黃祖輝(2022)[31]以標簽豬肉為例,通過選擇實驗法探究了生產者和消費者對不同類型信息標簽的偏好差異。此外,還有諸多文獻將選擇實驗法應用于測度食品安全領域相關生產者和消費者的決策行為[32-34]。

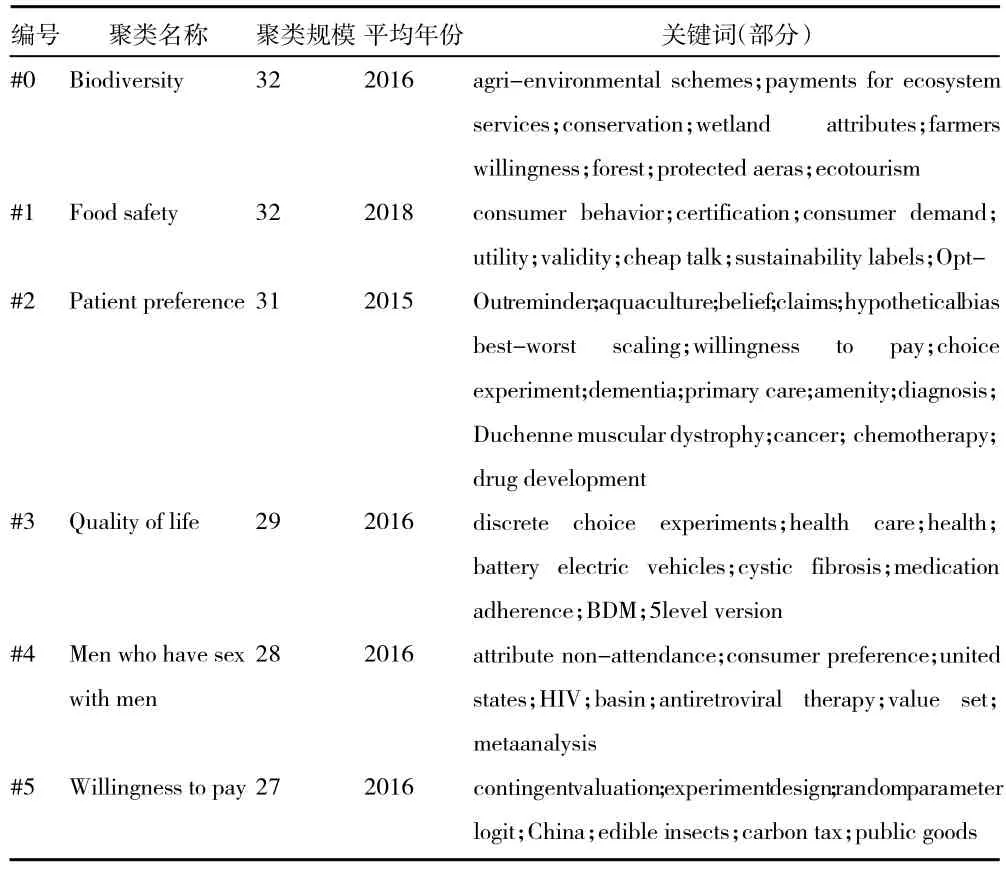

英文文獻聚類結果如表5 所示。總體來看,英文數據庫CE 研究主要從生物多樣性、食品安全、醫療健康三個領域開展支付意愿與偏好測度。其中醫療健康領域包括#2 患者偏好、#3 生活品質以及#4 男性行為三個聚類主題。

表5 WOS 中CE 關鍵詞聚類及部分關鍵詞

生物多樣性主題,包括agri-environmental schemes(農業生態補貼計劃)、payments for ecosystem services(生態系統服務支付)、ecotourism(生態旅游)等關鍵詞。生物多樣性與人類生存息息相關,CE 領域關于生物多樣性保護的研究十分豐富,其中測度生產者與消費者對生態保護產品與服務的偏好是CE 研究的主要目的。例如,Greiner(2015)[35]以澳大利亞北部牧民為對象,實證檢驗了牧民參與生物多樣性保護合同的意愿,為生物保護合同的定制提供了參考。除此之外,旅游活動也會影響生態保護區的建設與管理。León 等(2015)[36]使用了離散選擇實驗方法來考慮潛在的游客偏好的異質性,并發現有三種游客群體對所提議的政策有不同的偏好;那些更重視環境政策和當地社區福利的游客,也更傾向于在自然地區減少擁擠。該研究結果對于自然保護區的管理具有重要的啟示意義。

食品安全主題,包括certification(認證)、可持續性標簽(sustainability labels)、claims(聲明)等食品信息標簽相關的關鍵詞。該主題反映出食品安全問題在全球范圍內都是廣泛研究的話題,在CE 研究領域,國外學者針對消費者對食品信息標簽的偏好開展了大量研究。例如,Hinkes 和Schulze(2018)[37]研究了消費者對鯰魚和非洲魚的態度和偏好,特別關注了可持續性認證和產地的作用,研究發現消費者對可持續認證有顯著需求,產地也對消費者購買決策產生影響。無獨有偶,Bronnmann 和Hoffmann(2018)[38]調查了德國市場上對養殖和生態標簽比目魚的消費者偏好,發現生態標簽和野生捕撈的魚對消費者有更大的吸引力。除此之外,諸多學者對有機食品認證標簽[39-40]、營養聲明的消費者偏好進行了測度[41]。

醫療健康主題,包括Dementia(癡呆癥)、HIV(人類免疫缺陷病毒)等疾病類關鍵詞以及primary care(初級保健)、drug development(藥物開發)等健康評估和護理類關鍵詞。在醫療健康領域,選擇實驗可以用于評價醫療保健政策和方案,以更好地了解患者、醫生和其他利益相關者之間的偏好差異[42]。Alayli 等(2013)[43]在荷蘭開展了一項健康提升活動,選擇了四個不同的健康提升方案,例如口腔衛生知識普及和免費健身活動,以評估社區居民的偏好。結果表明,消費者更傾向于選擇與身體健康、自我實現和社交性相關的活動。Honda(2015)[44]通過開展選擇實驗了解醫療保健專業的學生選擇在莫桑比克偏遠和農村地區工作時的激勵和偏好,研究發現薪酬、工作場所、職業和學術發展是影響衛生保健專業人員選擇工作地點的主要因素。該研究一定程度上可以改善莫桑比克偏遠和農村地區的衛生保健服務和醫療資源分配,同時為其他發展中國家提供了借鑒。此外,選擇實驗還可以幫助制定決策,例如制定新藥開發的路線圖,以及評估新技術和醫療干預措施的影響[45-46]。

(三)國內外研究熱點對比

國內外CE 研究熱點存在諸多相似之處,包括研究對象、研究主題等,但是由于CE 發展的歷史背景不同,使得國內外學者在CE 研究上存在一定差異。

從研究領域來看,中英文文獻中CE 研究都在環境保護、食品安全領域開展了大量偏好調查與消費者行為分析的研究。這與全球氣候變暖、生態環境持續惡化阻礙經濟社會發展以及人類社會對高品質生活的追求息息相關。在國內,CE 研究更具地域性、時代性,以時政熱點、經濟發展水平為契機,聚焦某一特定區域,為解決社會實際問題和現實需要提供理論借鑒。相比之下,國外CE 研究領域更具多元性、應用范圍更廣,尤其是在醫療衛生領域,國外學者做了大量應用。其中,引用頻次最高的是2021年發表在《LANCET PUBLIC HEALTH》上的《COVID-19 vaccine hesitancy in a representative working-age population in France:a survey experiment based on vaccine characteristics》,該研究通過選擇實驗評估了疫苗特性、群體免疫信息和全科醫生建議對法國特定工作年齡人口的疫苗猶豫的影響,可見CE 具有很高的適用性和實用性。

從研究方法來看,英文文獻中關于CE 研究方法的改進和完善有諸多討論。在CE 研究中,attribute non-attendance(屬性不在場)是導致選擇實驗出現偏差的重要因素[47]。為降低CE 的假設性偏差,提高研究的準確性,cheap talk(廉價對話)常被用于選擇實驗[48]。廉價對話是指在選擇實驗問題之前,參與者被要求閱讀一段簡短的談話腳本,以鼓勵受訪者揭示他們的真實偏好,從而盡可能減少假設性偏差[49]。雖然短時廉價談話腳本可以有效地減少偏差并提高選擇實驗結果的有效性,但它們可能不足以確保參與者認真考慮所有可用選項。因此,Ladenburg 和Olsen(2014)[50]建議在每個選擇集之間提供Opt-Out reminder(重復的退出提醒),以增加參與者的參與度并減少退出率。此外,對contingent valuation(條件價值評估)、random parameter logit(隨機參數logit)、latent class analysis(潛在分類分析)以及Best-worst scaling(最佳-最差法)等方法及模型的探討比較極大豐富了選擇實驗的方法論基礎。

(四)關鍵詞突現分析

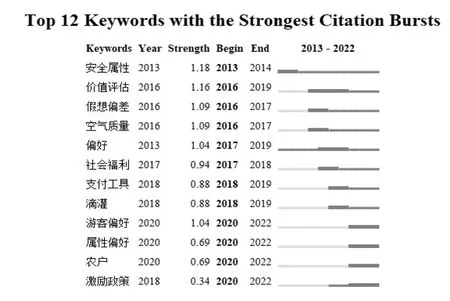

在關鍵詞共線和聚類分析的基礎上中,進行關鍵詞的突現圖譜分析,以此來檢測不同時間段的研究熱點,并在一定程度上可以判斷CE 研究的發展趨勢。如圖4 所示,Strength 表示突現強度,Begin 和End 表示關鍵詞突現的起始和結束年份。具體來看,2013—2022 年國內CE 研究中,關鍵詞突現可以分為三個階段,分別是2013—2014 年的“安全屬性”,這一時期食品安全問題頻發,推動了學術界對食品安全屬性的研究。2016—2019 年突現詞是環境、社會福利、農業生產技術采納等偏好估計,2015 年《巴黎協定》達成,中國積極履行碳減排承諾,低碳減排話題成為學術界關注的熱點。2020—2022 年突現詞是“游客”“屬性”偏好,隨著生態文明建設的持續推進,如何處理人與自然的關系,實現經濟社會的可持續發展,部分學者圍繞自然保護區建設提出了設想[51-52]。整體來說,三個階段的突現關鍵詞與社會發展水平以及人們的生活密切相關,從人們生存最基本的食品安全出發,到對環境的關注、對社會福利的改善、再到追求產品的多樣化屬性,CE 的適用性在不斷增強,涉及的領域也更廣,正在融入經濟社會的方方面面。

圖4 中國知網數據庫CE 關鍵詞突現圖譜

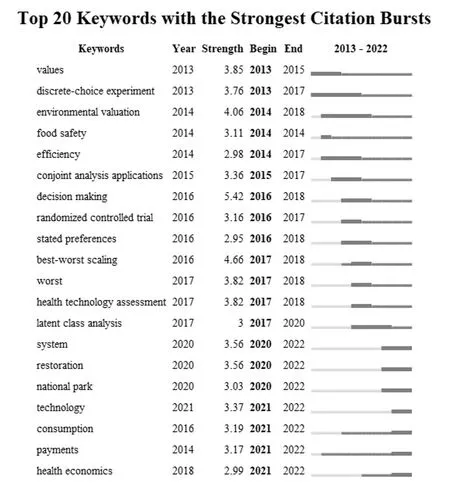

如圖5 所示,國外CE 研究以2020 年為界大概可以分為兩個階段:2020 年之前CE 研究主要涉及食品安全、醫療健康、環境評估等領域,但強度普遍偏低,一定程度上說明CE 具有時代性,緊跟社會熱點發展。此外,CE 方法的選擇也較為靈活,包括離散選擇實驗、聯合分析、隨機對照試驗、成對比較法以及潛在類別分析等,對CE 理論基礎的完善起到了關鍵作用。而2020 年之后,關注點轉向科技、國家公園和健康經濟學領域,這可能與人們對生活品質要求的提高,尤其是新冠疫情強化了人們對身體健康的關注有關。總體來說,國內外CE 研究都具有一定的時代性特征,與社會熱點話題有較高的關聯性。由于關鍵詞突現具有一定的延續性,未來幾年內CE 還將繼續成為國內外學者評估生態環境價值和行為選擇的重要工具,而國外學者在醫療健康領域的CE 應用將繼續領先于國內。

圖5 WOS 數據庫CE 關鍵詞突現圖譜

五、結論與展望

(一)研究結論

本文基于中國知網和Web of Science 兩個數據庫,采用可視化分析工具CiteSpace 對國內外選擇實驗相關的文獻展開分析。主要分析了文獻發表數量和國家分布、作者和發文機構,分析了選擇實驗法的聚類關鍵詞從而探索了選擇實驗法的研究熱點與發展趨勢。本文主要得出以下結論:

第一,從發文量和發文國家來看,國內外CE 相關文獻數量同時出現回落,但國外發文量顯著高于國內,且差距不斷擴大;與此同時,中國學者的發文量在國際上排在了第5 位,在國際刊物上的地位愈加突出。

第二,從發文機構和核心作者來看,國內外CE研究均為形成核心作者群;國內CE 發文機構主要集中在高校和科研院所,聯系不夠緊密,而國外以社會單位和高校聯盟為主,機構間合作密切,整體競爭力強。

第三,從關鍵詞分析來看,國內CE 研究熱度主要集中于農業與食品經濟學和資源與環境經濟學領域,而國外CE 的應用更為廣泛,其中有很大一部分應用于健康經濟學領域。其中,自然保護區與游客管理、環境價值評估將成為國內外CE 研究的前沿領域。

第四,從研究水平來看,國外CE 研究已經相對成熟,在理論基礎、方法選擇以及模型構建等方面要領先于國內,且在不斷完善和拓展;而國內目前處于應用拓展階段,理論基礎和方法論有待進一步創新。

(二)研究展望

基于本文的分析和結論可以看出選擇實驗在測度偏好與意愿方面有著無可比擬的優勢,未來也將廣泛應用于醫學、經濟學、管理學等學科。CE 文獻的知識圖譜分析表明,國內CE 研究的深度和廣度都不及國外,為進一步優化研究布局、提升國內CE 研究水平以便更好服務中國社會,提出以下幾點展望。

1.加強學術交流與合作。目前國內CE 研究群體體量小,機構分散,核心競爭力明顯不足。不同國家、不同地區在CE 研究領域的側重點不同,優勢領域不同,機構間加強合作交流,促進信息資源共享,可以實現研究方法的優化升級,挖掘各自的研究優勢。

2.扎實推進基礎理論建設。CE 領域現有的方法及模型大多來自西方,究其原因在于西方較早運用CE 理論與方法,國內CE 研究起步較晚。然而,方法的創新離不開理論的拓展和完善,國內研究者借鑒國外成熟方法的同時,可以深入剖析其內在結構、理論基礎,從而實現真正的創新發展。

3.推動多學科多元化應用。CE 作為一個測度行為偏好的分析工具,具有較強的適用性、融合性。當前國內CE 研究在農業與食品經濟學、環境與資源經濟學領域有了較多的嘗試,但在醫療健康、方法與模型應用領域仍處于萌芽階段,對此國內學者可以嘗試拓寬CE 的應用領域,促進CE 與其他行業和學科的交叉融合。

4.實現學術性與前沿性相結合。CE 研究具有較強的政策導向性和時代性特征,要充分發揮CE 的實踐優勢,緊跟中國社會熱點話題,關注可持續發展、科技創新相關的研究領域,發展出適合中國國情的CE 研究方法,實現理論與實踐的有機統一。