雙腔室隔板控制后噴減后坐武器內彈道性能研究

馬龍旭

(中國船舶集團有限公司第七二三研究所,江蘇 揚州 225101)

0 引 言

目前武器減后坐技術主要分為結構減后坐技術[1-3]和內能源減后坐技術[4-7]。結構減后坐技術減小武器后坐力的方法主要是通過對身管武器內部的結構進行改進[8-11],所以該減后坐技術會增加武器結構的復雜度,從而降低武器發射的可靠性。而內能源減后坐技術主要是將火藥燃氣從擴張噴管高速噴出產生反推力,從而降低武器的后坐力[12-14]。該技術對武器的結構改動較小,所以結構比較簡單,可靠性更高,而且與結構減后坐技術相比,內能源減后坐技術的減后坐效率更高。

然而,目前的內能源減后坐技術減后坐效率有限,為了提高武器的減后坐能力,本文以某裝備預研項目、國家自然科學基金項目“身管武器分散裝藥順序引燃與多腔室流動控制的微后坐機理研究”(12072161)和“瞬態強沖擊載荷下身管武器稀疏波減后坐機理與控制方法研究”(51376090)為背景,開展某榴彈發射器雙腔室隔板控制后噴減后坐技術研究。運用兩相流內彈道理論[15-17]對武器發射過程進行理論建模和數值模擬。為基于雙腔室隔板控制后噴減后坐裝置的新型高初速榴彈發射器的設計提供理論依據。

1 物理模型

1.1 減后坐原理

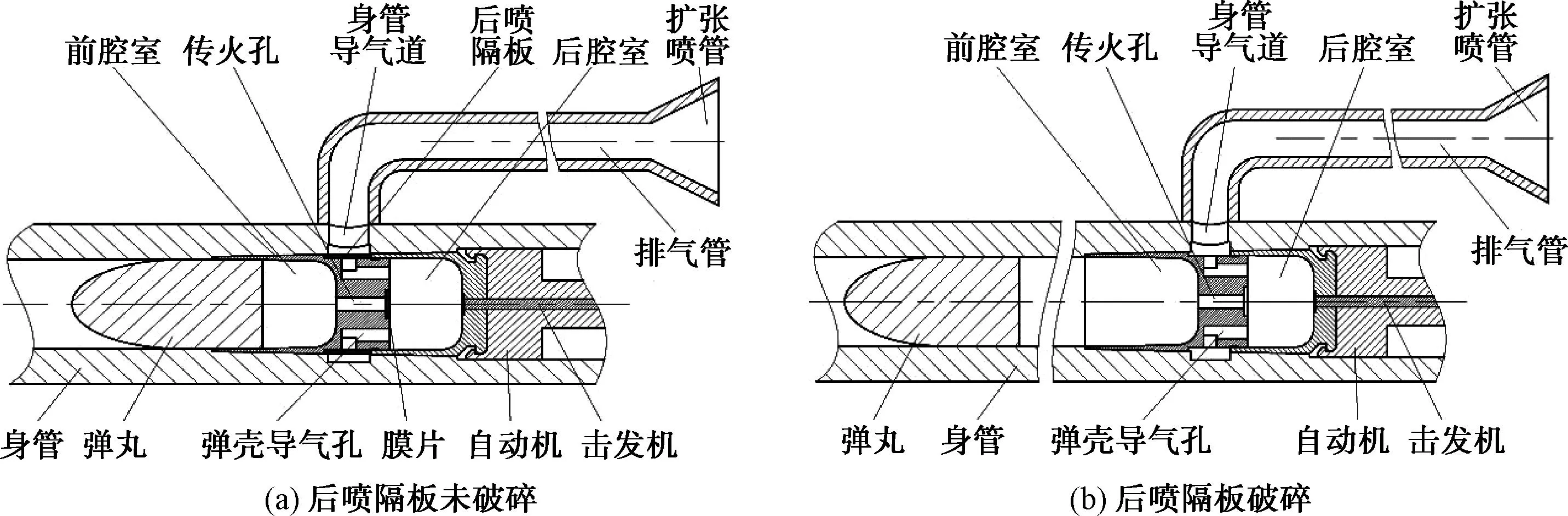

雙腔室隔板控制后噴減后坐方法的基本原理見圖1。首先將普通的單腔室彈丸改造成雙腔室彈丸(前腔室和后腔室),前腔室內的火藥顆粒主要是為了給彈丸運動提供火藥燃氣能量,而后腔室的火藥顆粒主要是為了給擴張噴管產生反推力提供火藥燃氣能量,且同時也會有一部分的火藥燃氣從后腔室流入前腔室,達到點燃前腔室以及為前腔室提供火藥燃氣能量的目的。

圖1 雙腔室隔板控制后噴減后坐原理圖

初始狀態時,后腔室的火藥顆粒被點燃,產生火藥燃氣,導致后腔室內的膛壓升高,后腔室的壓力首先高于傳火孔隔板的極限壓力,傳火孔隔板破碎,后腔室的火藥燃氣流入前腔室,但是此時后腔室的壓力還未高于后噴隔板的極限壓力,后噴隔板仍然阻隔在后腔室與噴管之間,如圖1(a)所示。隨著內彈道過程的進行,后腔室的膛壓進一步提高,直至大于后噴隔板的極限壓力,后噴隔板破碎,后腔室的火藥燃氣開始流入噴管,為擴張噴管產生反推力提供火藥燃氣能量,如圖1(b)所示。

1.2 減后坐裝置結構圖

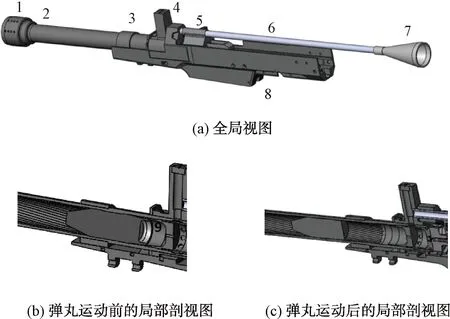

由圖2可知,雙腔室隔板控制后噴減后坐裝置主要由彈殼、節套、噴管以及噴嘴組成,該減后坐裝置通過節套加裝到榴彈發射器上,且通過身管導氣孔交換腔室內的火藥燃氣能量。

1-制退器;2-身管;3-導氣箍;4-節套;5-自動機;6-噴管;7-噴嘴;8-機匣;9-彈殼。

2 數學模型

2.1 基本假設

雙腔室隔板控制后噴減后坐武器發射過程中,前后腔室、噴管內的流場特性在不同階段變化很大,為了建立雙腔室隔板控制后噴武器發射過程的內彈道兩相流模型,需對膛內的氣、固兩相流動做出假設,具體的假設可參考文獻[18]~[20]。

2.2 兩相流內彈道模型

考慮雙向流動的前后腔室之間火藥燃氣質量、動量和能量交換通過J和J′項體現出來;后腔室與噴管之間火藥燃氣的質量、動量和能量交換通過J″項體現出來,有:

(1)

為了使本文的公式保持一致性,做出以下規定:下標:r、f、n分別代表后腔室內、前腔室-身管膛內以及噴管內的流場參數;上標:′、″分別代表傳火孔和身管導氣孔處的流場參數。

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

式中:mg′、mp′、ug′、up′、eg′分別代表傳火孔處后腔室與前腔室交換的火藥燃氣質量、固體顆粒質量、通過傳火孔的火藥燃氣的速度、通過傳火孔的固體顆粒的速度、通過傳火孔的火藥燃氣的能量,具體如何計算參考文獻[15]~[16];pr′、ρgr′分別代表后腔室傳火孔處的火藥燃氣的壓力和密度。

(7)

式中:mg″、mg″、ug″、up″、eg″分別代表身管導氣孔處后腔室與噴管交換的火藥燃氣質量、火藥顆粒的質量、通過身管導氣孔的火藥燃氣的速度、火藥顆粒的速度以及火藥燃氣的能量;pr″、ρgr″分別代表后腔室身管導氣孔處的火藥燃氣壓力和密度。

前腔室、噴管的內彈道模型,前后腔室之間以及后腔室與噴管之間質量、動量和能量交換的模型可以參考文獻[12]。

3 內彈道計算結果

3.1 數值驗證

為了驗證本章建立的兩相流內彈道模型以及所使用的數值求解算法和參數設置的準確性,將普通榴彈發射器的兩相流計算結果與使用經典內彈道模型的計算結果以及試驗結果進行對比。其中,膛壓是通過銅柱法[21-22]測得的,彈丸初速是通過天幕靶測得的。

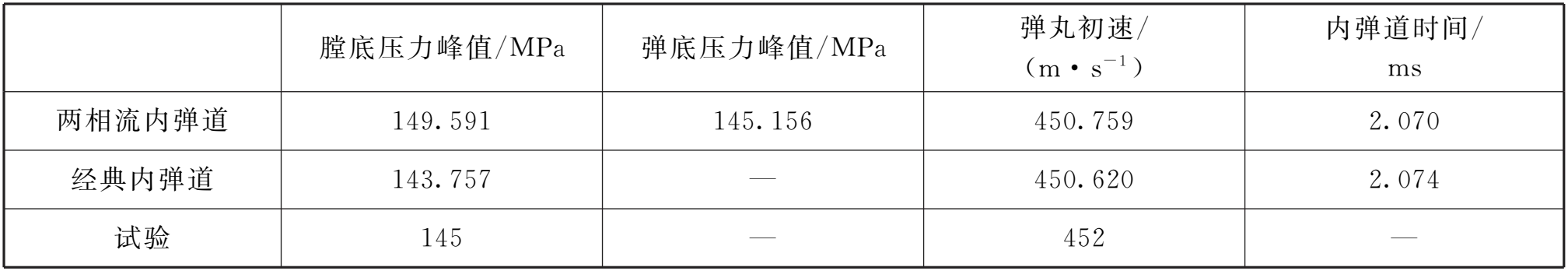

由表1 內彈道模型驗證表可知,經典內彈道是將彈后空間的膛壓作為平均值計算的,所以計算結果低于兩相流內彈道的結果。

表1 內彈道模型驗證表

3.2 內彈道性能對比

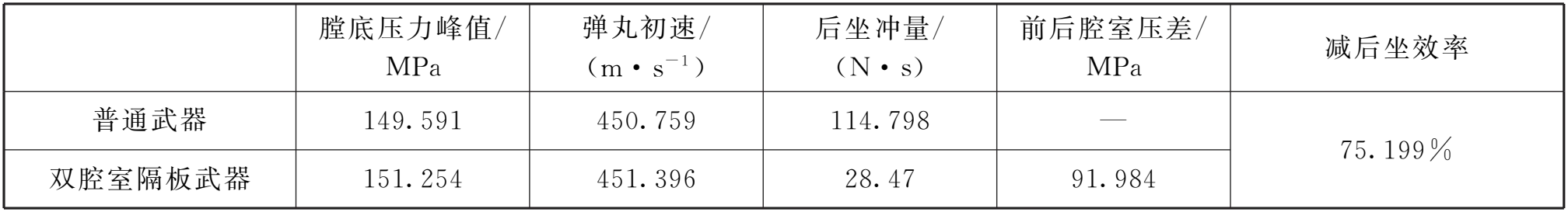

由表2可知,加裝雙腔室隔板控制后噴減后坐裝置的榴彈發射器在膛壓和彈丸初速基本不變的前提下,后坐沖量由114.798 N·s下降到28.47 N·s,減后坐效率達到75.199%,證明了該減后坐裝置能夠實現減后坐的功能,且前后腔室壓差未超過安全值,武器發射時的安全性也得到了保證。

表2 內彈道性能對比表

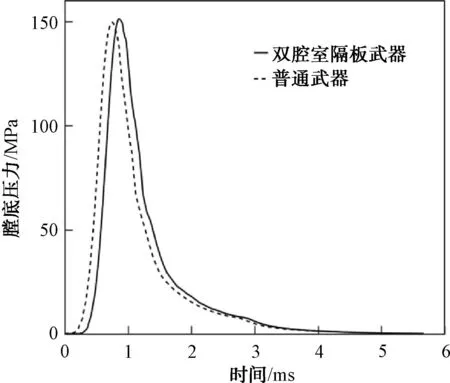

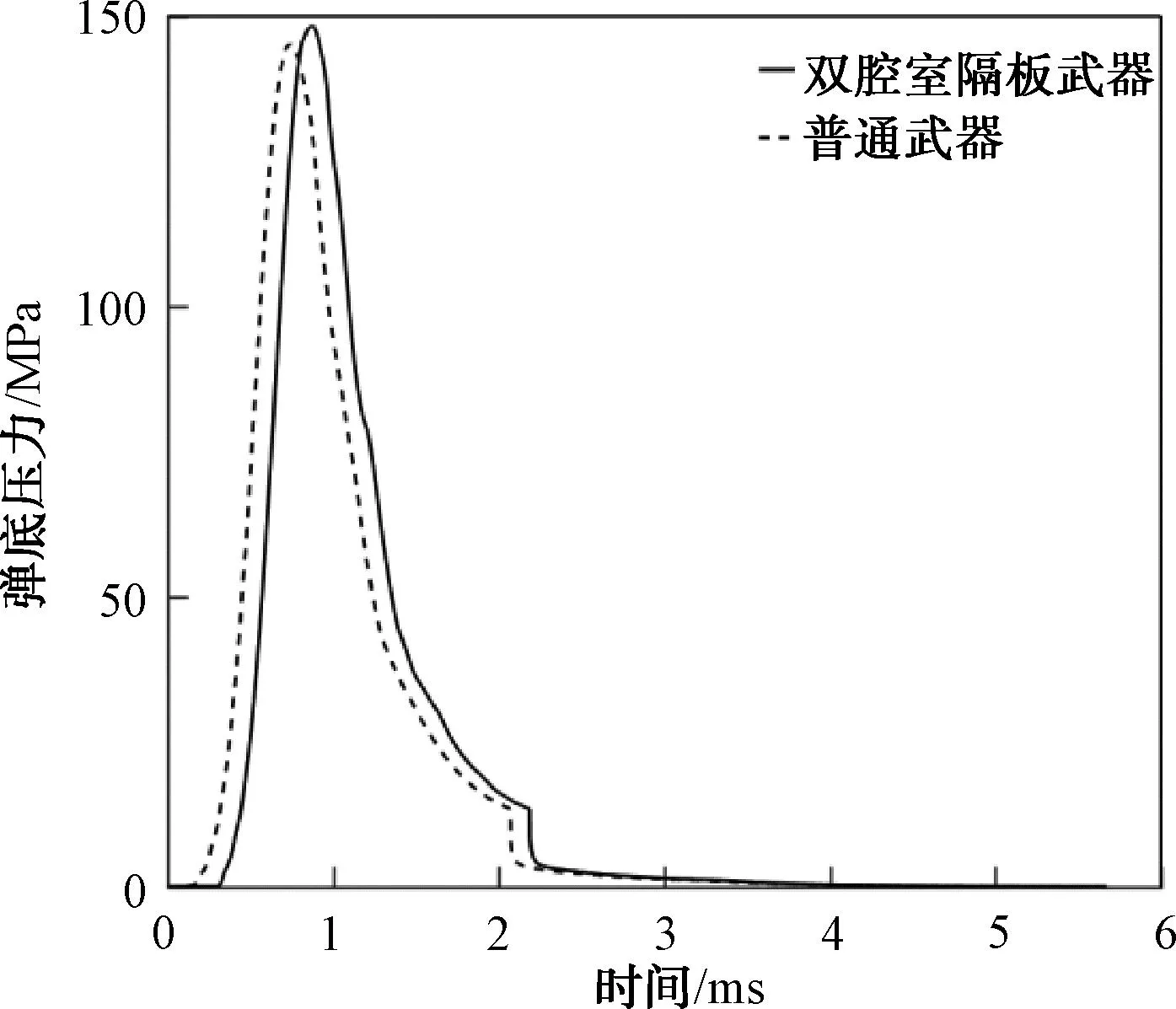

對圖3和圖4進行分析,雙腔室隔板控制后噴減后坐武器由于傳火孔隔板的存在使得膛底壓力和彈底壓力曲線相比于普通武器有一定的延遲。2種武器的膛壓曲線均呈現出先上升到峰值再下降的趨勢,這是因為膛壓主要受到火藥燃氣和彈后空間的影響。內彈道初期,彈丸未開始運動,膛內處于定容燃燒階段,火藥燃氣的生成量對膛壓變化占據主導地位,膛壓快速升高,隨著彈丸運動,彈后空間增加,火藥燃氣生成導致的膛壓上升以及彈后空間增加導致的膛壓下降逐漸達到平衡;到內彈道后期,隨著火藥顆粒燃燒完全以及彈后空間繼續增加,彈后空間主導膛壓變化,所以膛壓上升到一定高度就開始下降。在本次的內彈道仿真過程中,普通武器的裝藥量是10.45 g,而雙腔室隔板武器的裝藥量是9.27 g。之所以隔板武器膛底壓力的峰值不僅不低于普通武器,還略高的原因是雙腔室隔板武器不僅有前腔室的火藥顆粒為膛內提供火藥燃氣,而且后腔室也為前腔室提供火藥能量,導致了雙腔室隔板武器的裝藥量雖然不如普通武器,但是它的膛底壓力曲線的變化趨勢與普通武器相似。

圖3 膛底壓力對比圖

圖4 彈底壓力對比圖

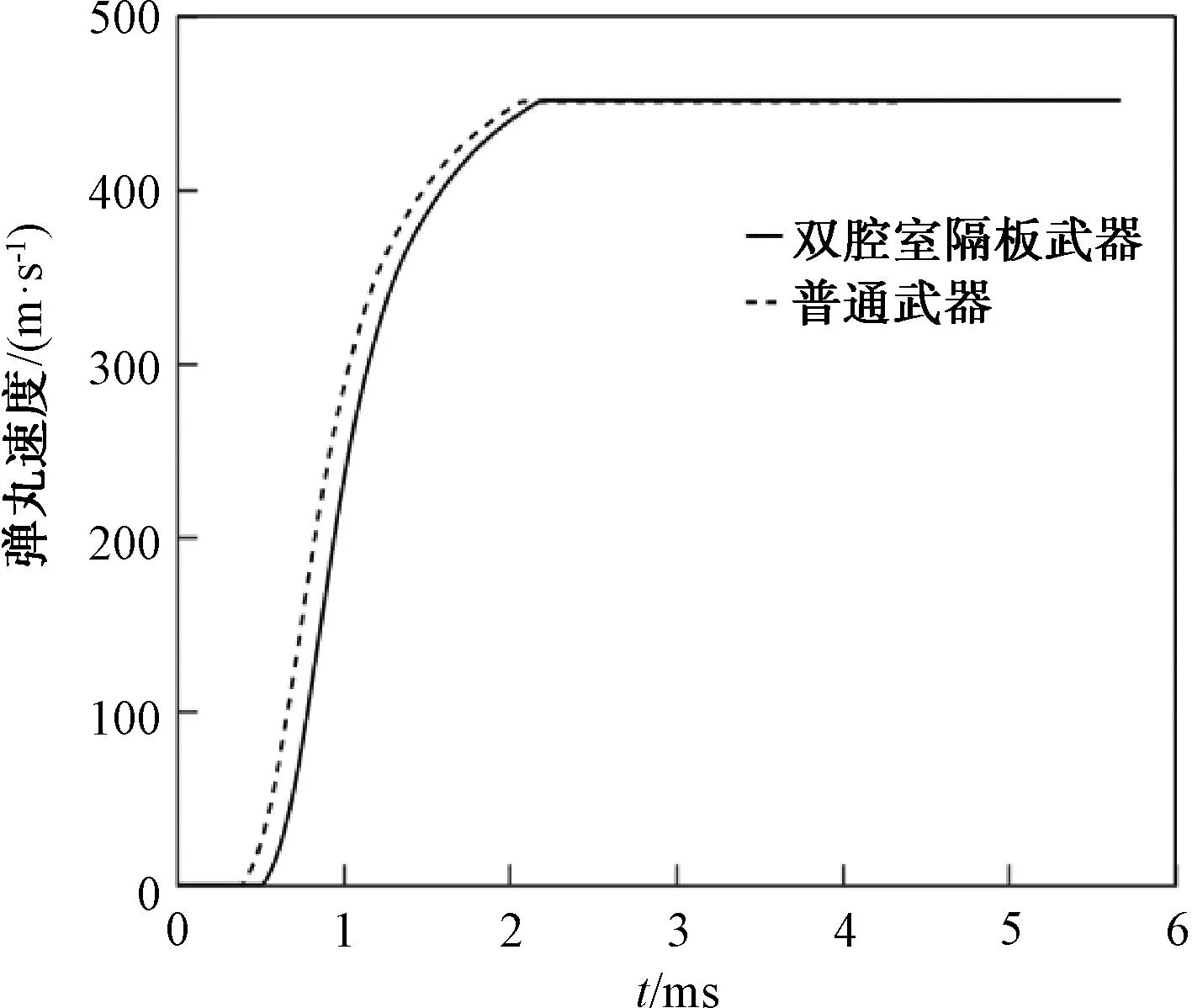

對圖5進行分析,彈丸速度的變化與膛壓是密不可分的,彈底壓力作用于彈丸,彈丸才運動,彈底壓力在內彈道初期隨著火藥燃氣的生成快速上升,使得彈丸速度也快速上升;之后彈后空間的增加又使得彈底壓力下降,彈丸速度的上升趨勢變緩。

圖5 彈丸速度對比圖

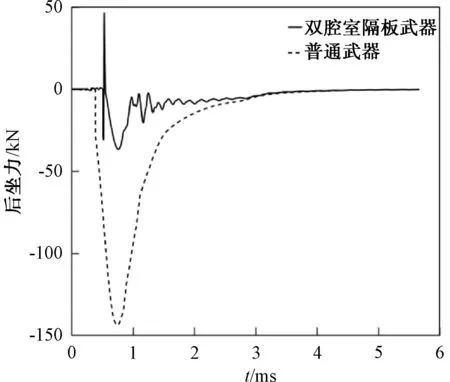

對圖6進行分析,影響雙腔室隔板控制后噴減后坐武器后坐力的因素主要有身管的膛壓和噴管的反推力。之所以雙腔室隔板武器的后坐力曲線變化十分劇烈,是因為膛底壓力和噴管反推力都是隨著時間變化的,在內彈道過程的不同時刻,膛底壓力和噴管反推力各自占據主導地位。剛開始后坐力出現劇烈下降的原因是此時彈丸已經開始運動,膛底壓力開始對武器的后坐力產生影響,并且由于此時從后腔室流入噴管的火藥燃氣流量有限,導致噴管產生的反推力并沒有足夠大。之后隨著后腔室與噴管之間的壓差增大,后腔室內越來越多的火藥燃氣流量流入噴管,使得噴管的反推力急劇增大,后坐力快速上升為正值。接下來,隨著流入噴管的火藥燃氣流量減少,后坐力又開始下降為負值,最后隨著膛底壓力和噴管反推力逐漸變小,后坐力趨于零。

圖6 后坐力對比圖

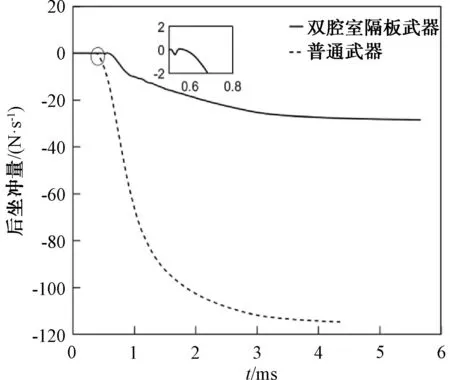

對圖7進行分析,雙腔室隔板武器由于后坐力較普通武器大幅度下降,導致通過后坐力對時間積分得到的后坐沖量的下降幅度以及最終數值都遠小于普通武器,由此可見,雙腔室隔板控制后噴減后坐裝置確實能夠提高武器的減后坐性能。

圖7 后坐沖量對比圖

4 樣機研制與試驗驗證

由圖8可知,將研制成功的樣機安裝在支架座上,通過上面的傳感器測定武器的后坐力,且在膛口加裝膛口制退器,通過合理設置這些減后坐裝置的參數,使得榴彈發射器的減后坐效率達到最優。

圖8 樣機實物圖

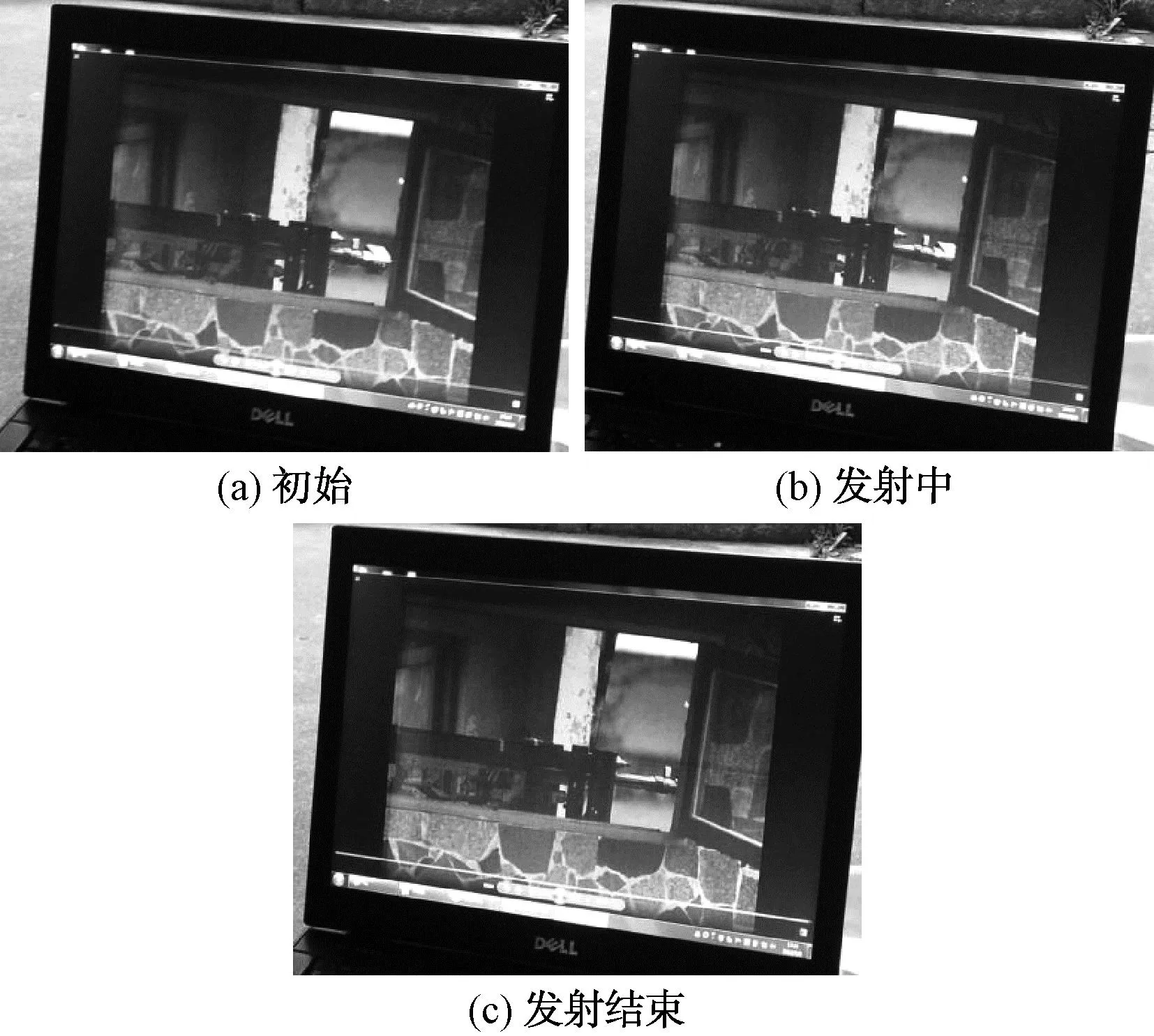

由圖9可知,由于使用前沖擊發技術點燃發射藥,槍管在發射過程中會有向前移動的現象,當完成發射之后,復位時槍管后退到擊發位置。

圖9 樣機發射過程

通過試驗數據表明,雙腔室隔板控制后噴減后坐技術能夠大幅度降低武器的后坐力,提高武器的內彈道性能。

5 結束語

本章建立了雙腔室隔板控制后噴減后坐武器的兩相流內彈道模型,其中包括后腔室內、前腔室-身管膛內以及噴管內的計算域,之后與其他輔助方程聯立,構成能夠解耦的內彈道方程組;根據發射過程,建立了不同階段每個計算域的邊界條件;使用數值算法對方程組進行求解。

數值模擬結果表明:普通武器的彈丸初速為450.759 m/s,膛底壓力峰值為149.591 MPa;而雙腔室隔板控制后噴減后坐武器的彈丸初速為451.396 m/s,膛底壓力峰值為151.254 MPa,和普通武器相比,雙腔室隔板武器的彈丸初速和膛底壓力峰值沒有明顯的變化。對于內彈道參數的設置,普通武器的裝藥量為10.45 g,而雙腔室隔板武器前腔室的裝藥量為9.27 g,之所以該減后坐武器還能夠獲得與普通武器相當的彈丸初速是因為后腔室的存在,后腔室的火藥燃氣不僅點燃了前腔室的固體顆粒,還為前腔室-身管膛內彈丸的運動提供了能量。

減后坐性能方面,普通武器的后坐力峰值為143.924 kN,后坐沖量為114.798 N·s;而雙腔室隔板武器的后坐力峰值為42.996 kN,后坐沖量為28.47 N·s,后坐力峰值下降了70.126%,后坐沖量下降了75.199%。由此表明雙腔室隔板控制后噴減后坐裝置能夠大幅度地降低武器的后坐力和后坐沖量。