輕中度鹽堿地土壤有機質空間異質性及影響因素分析

陳夢 劉漢文 馬倩 張奕 李可心 劉志鑫 李洪秀

摘要:以黃河三角洲輕中度鹽堿地典型分布區(山東省黃河三角洲農業高新技術示范區,以下簡稱黃三角農高區)為研究區域,于2021 年10 月采用網格布點法,對該區域土壤進行野外采樣調查,利用地統計學和結構方程模型等方法,探究不同土層有機質含量的空間變異規律與影響因素,以期為輕中度鹽堿地土壤資源合理利用提供參考。 結果表明,黃三角農高區土壤有機質含量[0~20 cm 土層為(15.85±5.69) g/ kg;20~40cm 土層為(11.51±4.32) g/ kg]屬于4 級,整體呈現中等變異。 20~40 cm 土層有機質含量的空間相關和自相關性高于0~20 cm 土層。 有機質含量與土壤粉粒含量和黏粒含量均呈顯著正相關,與含鹽量呈顯著負相關。東部濱海地區有機質含量低于中部地區,呈現耕地>林地>荒地的趨勢,人為利用(耕地、林地)提升了土壤有機質含量。 離海距離對土壤有機質含量有直接影響,較高的pH 值和粉黏比是影響土壤有機質積累的重要因素。 本研究明確了黃三角農高區不同土層土壤有機質分布格局,揭示了土地利用類型對有機質含量的影響以及土壤有機質積累的限制因素,可為該區輕中度鹽堿地農業生產規劃提供參考。

關鍵詞:輕中度鹽堿地;黃河三角洲;土壤有機質;空間異質性;空間自相關

中圖分類號:S159文獻標識號:A文章編號:1001-4942(2024)01-0139-08

土壤有機質(SOM)是土壤維持生態系統服務功能的關鍵因素,是表征土壤質量和肥力的主要指標和重要因子[1] ,在協調土壤結構、耕性、養分循環、水分狀況等方面發揮重要作用[2-4] 。 土壤有機質含量很大程度上受土壤特性、土地利用管理(灌溉和施肥)和周圍環境條件等的調節[5] ,具有較強的差異性和趨勢性。 隨著人口增長與經濟發展,土地利用方式變化程度日益加劇,對土壤有機質含量及分布格局的影響也更加強烈。

黃河三角洲是我國典型的濱海鹽堿地分布區,同時受陸地和海洋的雙重影響,土壤鹽分含量分布不均,鹽堿程度不同,導致該區域的土壤有機質變異情況復雜[6] 。 前人對于輕、中、重度鹽堿地已展開諸多研究[7] ,重度鹽堿地的研究多以鹽堿地改良治理、生態保護為目的,注重整個區域的環境變化、動態特征及預測機制[8-9] ,而輕中度鹽堿地則是以鹽堿地高效利用為前提,注重區域農業的可持續發展[10] 。 此前,學者們已經開展了鹽堿地土壤養分、pH 值、含鹽量等方面的研究[11-14] ,然而關于黃河三角洲濱海鹽堿地土壤狀況的研究報道尚有時滯[15] ,且少有探討鹽堿地關鍵指標(如pH 值、鹽分、土壤質地)對土壤有機質的影響研究。 開展黃河三角洲土壤有機質影響因素的研究,將有助于揭示濱海鹽堿土土壤有機質難以積累的原因,并為指導農業生產提供科學依據。

土地利用類型和覆蓋類型對土壤有機質的積累有重要影響[16] 。 根據有機質的分布情況規劃鹽堿地土地利用格局,對開發鹽堿地利用潛力和提升有機質含量具有重要意義。 鹽堿地區域土壤水鹽運移頻繁,積鹽與脫鹽現象交替發生,對不同土層有機質含量會產生影響[13] 。 同時,人類耕作活動,包括有機肥施用、綠肥還田等[17-18] 對土壤有機質含量有較大影響,會影響土壤有機質的垂直分布,長期淺耕會導致亞耕層有機質匱乏,易出現“上肥下瘦”現象;亞耕層作為聯結表土層與心土層的重要土層,對土壤養分供應及作物根系生長具有重要作用[19-20] 。 然而,目前相關研究多集中在0~20 cm 土層,對20~40 cm 土層的關注相對缺乏。

山東省黃河三角洲農業高新技術示范區(簡稱黃三角農高區)擔負著鹽堿地綜合治理和發展現代農業的重要使命,提升土壤有機質含量對發展現代高效農業尤為重要。 然而,2014 年之后該區土壤有機質分布格局尚不明確,在一定程度上阻礙了區域農業發展。 基于此,本研究以黃三角農高區為例,采用網格布點法對耕層與亞耕層土壤進行野外采樣,利用地統計學、結構方程模型等分析方法,探究該區域不同土層土壤有機質空間分布格局,分析影響土壤有機質含量與空間分布的因素,以期為輕中度鹽堿地土壤資源合理利用提供參考。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

黃三角農高區(37°10′13″N ~ 37°21′26″N,118°30′6″E~118°59′48″E)位于山東省東營市,覆蓋面積350 km2。 該區屬于溫帶半濕潤大陸性季風氣候,年均氣溫12.8 ℃,≥10 ℃ 的活動積溫4 300 ℃,年均降水量700 ~750 mm,70%降水集中在7—9 月,年均無霜期198 ~211 d,主要作物為玉米、小麥、高粱和棉花。 土壤成土母質為黃河沖積物,質地以粉土、粉質壤土和砂質壤土為主,受海陸雙重作用的影響。

1.2 土壤樣品采集與處理

取樣點的密度對試驗精度有直接影響,且與區域大小有關, 小樣帶對取樣密度要求較高[21-23] 。 結合前人研究結果,最終以2 km×2 km網格密度為基礎來確定土壤調查的初始點位,共計96 個。 隨后利用最新的遙感影像數據(2021年10 月22 日,分辨率為5 m)進行解譯,生成黃三角農高區土地利用類型圖,耕地面積為126.29km2,林地面積為27.38 km2,荒地面積為29.60km2。 結合遙感影像數據對各初始點位進行目視解譯,綜合考慮土地利用類型、目標地點的可到達性、取樣費用、人力、物力、精度等要求,調整樣點坐標。 由于研究區有大片鹽場,人為擾動過大,暫不考慮在其區域內取樣,最終確定69 個樣點,其中耕地區域52 個、林地區域8 個、荒地區域9 個。野外調查于2021 年10 月22 日進行,此時前茬作物已收獲而后茬作物尚未種植且未施用基肥。 每個采樣點取3 個子樣本混合,共采集0 ~20、20~40 cm 土層土壤樣本138 個,用四分法保留勻質土樣1 kg 以上。 土樣于陰涼通風處自然風干、研磨、過篩后供土壤性質測定分析。

1.3 測定指標及方法

測定指標包括土壤有機質、土壤pH 值、鹽分和土壤粒徑。 采用重鉻酸鉀氧化外加熱法測定土壤有機質含量,電位法(型號:PHS-3E;水土比為5∶1)測pH 值,殘渣烘干質量法[24] 測定土壤鹽分,土壤粒徑采用Marlvern Mastersizer 2000 F 激光粒度儀測定[25] ;采樣點的離海距離采用ArcGIS 的鄰域分析工具進行計算。

1.4 地統計學和空間自相關分析

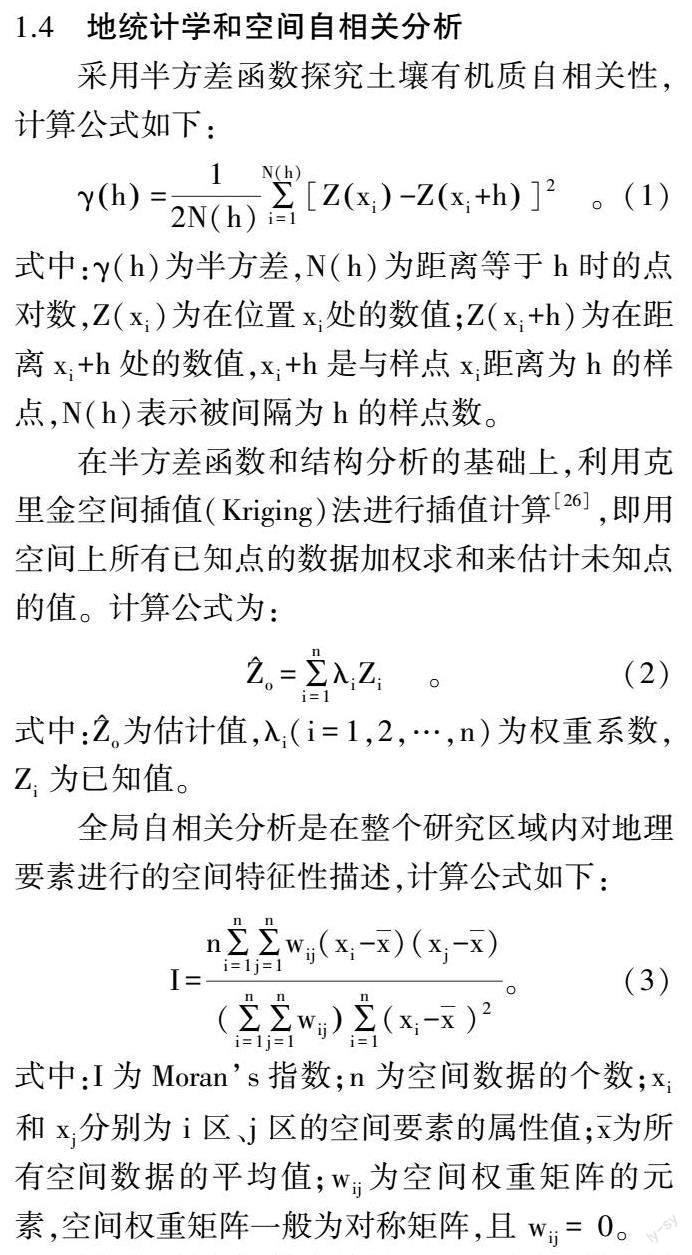

采用半方差函數探究土壤有機質自相關性,計算公式如下:

1.5 數據處理與分析

采用SPSS 26.0 軟件對數據進行描述性統計分析、Pearson 相關性分析以及單因素方差分析。計算土壤參數的最小值和最大值、平均值、標準差、變異系數(CV);進行K-S(P>0.05)檢驗,以描述土壤屬性數據集的中心趨勢和分布。 不符合正態分布的數據進行Gamma 函數對數轉換。 CV主要用于評估不同數據集的可變性,對異常值和正態性檢驗進行探索性數據分析。 通過在SPSS26.0 軟件中進行的相關性分析,驗證相關土壤指標對土壤有機質的影響。 采用ArcGIS 10.3 進行半方差函數分析、克里金插值與LISA 聚類圖的繪制。 空間自相關分析在GeoDa 軟件中進行。 箱線圖及相關性熱圖采用Origin 2021 進行繪制。結構方程模型在Amos 軟件中構建,以離海距離為外生變量,土壤pH 值、含鹽量和粉黏比為中間變量,土壤有機質含量為內生變量,探討離海距離對土壤有機質的直接和間接影響。

2 結果與分析

2.1 土壤有機質的描述性統計

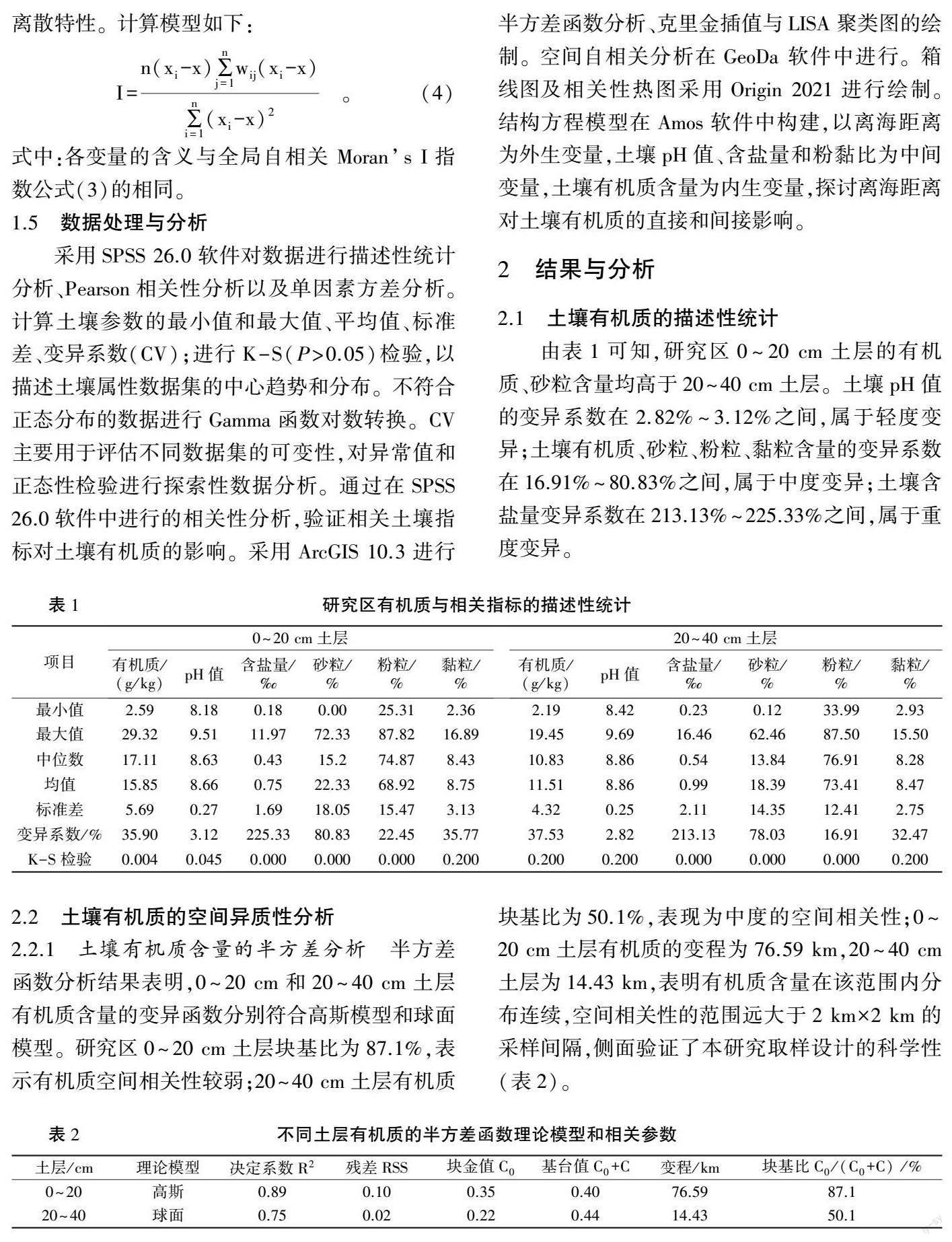

由表1 可知,研究區0 ~ 20 cm 土層的有機質、砂粒含量均高于20~40 cm 土層。 土壤pH 值的變異系數在2.82% ~ 3.12%之間,屬于輕度變異;土壤有機質、砂粒、粉粒、黏粒含量的變異系數在16.91%~80.83%之間,屬于中度變異;土壤含鹽量變異系數在213.13%~225.33%之間,屬于重度變異。

2.2 土壤有機質的空間異質性分析

2.2.1 土壤有機質含量的半方差分析 半方差函數分析結果表明,0~20 cm 和20~40 cm 土層有機質含量的變異函數分別符合高斯模型和球面模型。 研究區0~20 cm 土層塊基比為87.1%,表示有機質空間相關性較弱;20~40 cm 土層有機質塊基比為50.1%,表現為中度的空間相關性;0 ~20 cm 土層有機質的變程為76.59 km,20~40 cm土層為14.43 km,表明有機質含量在該范圍內分布連續,空間相關性的范圍遠大于2 km×2 km 的采樣間隔,側面驗證了本研究取樣設計的科學性(表2)。

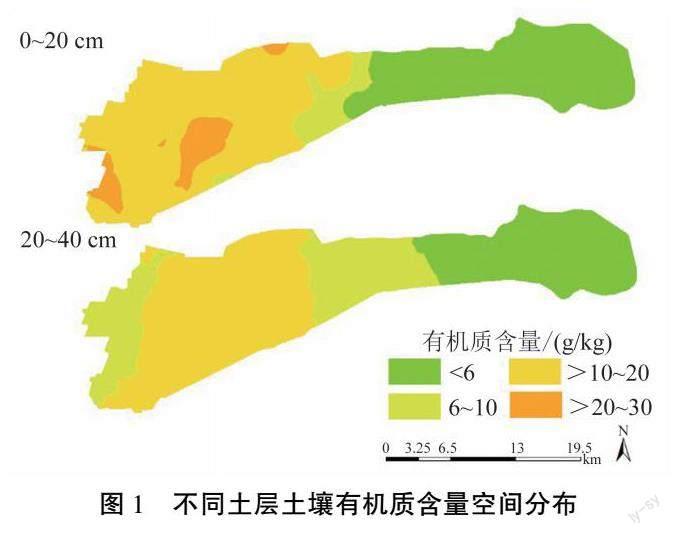

2.2.2 土壤有機質的空間分布 采用普通Krig ̄ing 法在ArcGIS 中進行插值模擬,獲得不同深度土壤有機質的空間分布情況(圖1)。 研究區各土層土壤有機質的空間分布均呈現出帶狀和斑塊形狀,土壤有機質含量整體表現為中部高四周低的趨勢,低含量區主要分布在東部濱海地區。

2.2.3 土壤有機質的Moran s 指數(I) 分析 空間自相關分析結果表明(圖2A、B),0~20、20~40cm 土層土壤有機質含量的Morans I 值分別為0.770、0.848,在空間上均呈現較強的正相關,下層土壤有機質的空間自相關性強于上層土,且具有一定的聚集性分布規律。

土壤有機質局部空間分布表現為正相關HH型和LL 型以組團形式集聚分布,負相關HL 型和LH 型無明顯的集中區域,0~20 cm 土層沒有HH型高集聚區,20~40 cm 土層顯示HH 型高集聚區分布于內陸中部地區,兩土層LL 型低集聚區分布于東部濱海地區,其他類型不具有空間集聚特征(圖2C、D)。

2.3 土壤有機質含量的影響因素分析

由圖3A 可知,土地利用類型對土壤有機質含量有顯著影響。 耕地和林地有機質含量無顯著差異,但均顯著高于荒地。 耕地和林地0 ~ 20、20~40 cm 土層之間存在顯著差異,0~20 cm 土層有機質含量顯著高于20~40 cm 土層,荒地兩個土層間差異不顯著。 Pearson 相關分析(圖3B)表明,0~20 cm 土層和20~40 cm 土層有機質含量均與土壤粉粒和黏粒含量呈顯著正相關,與含鹽量呈顯著負相關,土壤pH 值和砂粒含量與0~20cm 土層有機質含量也呈極顯著負相關。

結構方程模型結果表明(圖4),離海距離對0~20 cm 土層有機質含量的影響大于20~40 cm 土層。

離海距離通過直接和間接效應共同影響0~20 cm 土層有機質含量,直接影響表現為離海越遠(自東向西)土壤有機質含量越高,間接影響表現為通過土壤pH 值的影響,間接效應值為0.24。 在20~40 cm 土層中,只表現出離海距離對pH 值和含鹽量的影響。

3 討論

3.1 土壤有機質的空間變異及分布格局

本研究結果表明,黃三角農高區0~20 cm 土層有機質含量高于20~40 cm 土層,這與馬貴仁等[28] 在河套灌區典型示范區的研究結果及白晨赟等[29] 在黃土塬區的研究結果一致,原因是植物輸入(包括作物殘茬、根系分泌物等)與人為影響(有機肥輸入等) 都優先作用于上層土壤[28-29] 。0~20 cm土層有機質的空間相關性較弱,說明隨機性因素(如灌溉、耕作措施和土壤改良等)主導了有機質空間變異,結構性因素(如氣候、地形、土壤類型等)影響較小[30] 。 20~40 cm 土層有機質具有中等空間相關性,自然屬性的影響要高于人為耕作措施[31] 。 同時莫蘭指數分析結果顯示,20~40 cm 土層有機質空間自相關性強于0 ~ 20cm 土層,同樣驗證了隨土層深度的增加,其由隨機性影響因素向結構性影響因素的轉變[28,32] ,與陳思明等[33] 的研究結果一致。

本研究中,土壤有機質含量由內陸向濱海地區逐漸降低。 海洋對濱海鹽堿地有機質含量有負面影響,海水入侵導致地下水水位和礦化度較高,土壤鹽漬化嚴重,土壤黏粒含量少,保水保肥性差,不利于有機質在土壤中積聚[34-36] 。 此外,人為開墾較少,也使得土壤有機質低集聚區分布于東部濱海地區[35] ;而中部地區受耕種歷史、人為改良等因素的影響促進了有機質的積累[28] 。

3.2 土壤有機質的影響因素

土地利用方式可以通過改變土壤機械組成來影響土壤有機質含量[16] 。 有研究表明,由于灌溉和施肥相關養分的額外供應,耕地的有機質含量顯著高于其他土地利用類型[37] ,白晨赟等[29] 研究發現林地土壤有機質含量高于荒地。 本研究中,土壤有機質含量呈現耕地>林地>荒地,與前人研究結果一致。 相對林地和荒地,耕地受到人為擾動和外源有機質輸入影響更大,而林地復雜的根系增強了土壤黏結性和結構的穩定性,利于土壤黏粒的形成[37] ,荒地植被覆蓋率低、生物量小,植被凋落物輸入量少,導致土壤有機質補充不足[38] 。 耕地、林地表層土壤有機質含量顯著高于次表層,原因是林地植被能減輕風蝕,且大量枯落物殘留地表被微生物腐解歸還于土壤,有利于有機質在表層積累,而荒地表層植被覆蓋較少,易受侵蝕,有機質含量較低[39] 。 有機質投入(如植物殘留)和產出(如有機質分解)決定了有機質的動態變化,受氣候條件、植被類型、土壤性質、土地利用和管理實踐諸多因素控制[35] 。 結構方程模型結果表明,離海距離通過直接和間接效應共同影響上層土壤有機質含量,導致了土壤有機質由西至東逐漸減少,離海距離對有機質的直接影響與成土母質和土壤的形成年代有關,水平方向上溫度、水分等環境因子變化會影響到土壤母質的風化、礦物質的分解與合成,以及土壤物質淋溶與積累進而造成土壤有機質的水平差異[40] 。 土壤pH值和粉黏比是土壤有機質提升的限制性因素,相關性分析結果也表明,pH 值與土壤有機質呈極顯著負相關,與前人的研究結果一致[30,41] 。 pH 值對有機質的影響較為復雜,首先,當pH 值大于7時,隨pH 值的升高土壤氧化酶活性升高進而促進有機質的降解[42] ;其次,較高的土壤pH 值會導致土壤結構差或土壤團聚體分解,使土壤礦物質和有機質之間的結合較弱或有機質的解吸,失去對有機質的保護[35] ;再次,高pH 值土壤的物理化學條件較差,對地上部植物生長不利,導致土壤中有機質的輸入較少[43] 。 有機質含量與黏粒含量呈極顯著正相關,而與砂粒含量顯著負相關,粉黏比高表明風化程度高,有機質不易積累[44] 。通常,黏粒較多或砂粒較少的土壤中有機質含量較高[11] 。 砂粒含量較高的土壤具有良好的透氣性,但缺乏對有機質的保護,有機質礦化速率快;黏粒含量較多的土壤中細小顆粒能夠吸附有機質結合形成有機—無機復合體,起到很好的保護作用,可降低有機質礦化速度,利于有機質積累和維持土壤結構的穩定[34,45] 。

4 結論

黃三角農高區土壤有機質含量較缺乏,其0~20、20~40 cm 土層均值含量均屬于4 級標準,且表現為上層土高于下層土。 土壤有機質整體呈現中等變異,變異程度隨土層深度加深而逐漸增加。20~40 cm 土層土壤有機質的空間相關性和空間自相關性均高于0 ~ 20 cm 土層,結構性因素對20~40 cm 土層有機質含量空間變異的影響更大。土壤有機質的空間分布呈現出條帶、斑塊狀分布格局,整體表現為中部高四周低。 土壤有機質含量呈現耕地>林地>荒地的規律。 土壤有機質受離海距離的直接影響和pH 值與粉黏比的間接影響,且較高的pH 值和粉黏比是該區土壤有機質提升的限制性因素。 在黃三角農高區土地利用過程中,關注土壤堿性的中和與土壤質地的改善有助于提升土壤有機質含量。 本研究可為黃三角農高區鹽堿地現代農業發展提供基礎數據支撐。

參 考 文 獻:

[1] Nguemezi C, Tematio P, Yemefack M, et al. Soil quality andsoil fertility status in major soil groups at the Tombel area,South ̄West Cameroon[J]. Heliyon, 2020, 6(2): e03432.

[2] 武婕, 李玉環, 李增兵, 等. 南四湖區農田土壤有機質和微量元素空間分布特征及影響因素[J]. 生態學報, 2014, 34(6): 1596-1605.

[3] 李龍, 姚云峰, 秦富倉, 等. 小流域土壤有機碳密度空間變異特征的尺度效應研究[J]. 土壤, 2014, 46(5): 787-792.

[4] 唐國勇, 黃道友, 黃敏, 等. 紅壤丘陵景觀表層土壤有機碳空間變異特點及其影響因子[J]. 土壤學報, 2010, 47(4):753-759.

[5] 高旭, 周路闊, 郭婷, 等. 湖南郴州煙區土壤有機質和全氮時空變異及其影響因素研究[J]. 土壤通報, 2020, 51(3):686-693.

[6] 張曉光, 陳明利,劉佩茹,等. 黃河三角洲典型地區土壤有機質空間變異[J]. 長江科學院院報, 2017,34(5): 27-30.

[7] 楊勁松, 姚榮江. 我國鹽堿地的治理與農業高效利用[J].中國科學院院刊, 2015, 30(增刊): 162-170.

[8] 孫佳, 夏江寶, 蘇麗, 等. 黃河三角洲鹽堿地不同植被模式的土壤改良效應[J]. 應用生態學報,2020,31(4): 1323-1332.

[9] 解雪峰, 濮勵杰, 沈洪運, 等. 濱海重度鹽堿地改良土壤鹽漬化動態特征及預測[J]. 土壤學報,2022,59(6): 1504-1516.

[10] 周琳, 初曉軒, 尚繼軍, 等. 黃三角農高區鹽堿地利用現狀及建議[J]. 南方農業,2022,16(21): 199-202.

[11] 蘇志珠, 劉蓉, 梁愛民, 等. 晉西北沙化土地土壤機械組成與有機質的初步研究[J]. 水土保持研究,2018,25(6):61-67.

[12] 景宇鵬, 連海飛, 李躍進, 等. 河套鹽堿地不同利用方式土壤鹽堿化特征差異分析[J]. 水土保持學報,2020,34(4):354-363.

[13] 王娜娜, 齊偉, 王丹, 等. 基于樣帶的濱海鹽堿地土壤養分和鹽分的空間變異[J]. 應用生態學報,2012,23(6): 1527-1532.

[14] 夏江寶, 陳印平, 王貴霞, 等. 黃河三角洲鹽堿地不同造林模式下的土壤碳氮分布特征[J]. 生態學報,2015,35(14):4633-4641.

[15] Wu C S, Liu G H, Huang C, et al. Soil quality assessment inYellow River Delta: establishing a minimum data set and fuzzylogic model[J]. Geoderma,2019,334: 82-89.

[16] Zhang Z M, Huang X F, Zhou Y C, et al. Spatial heterogenei ̄ty of soil organic carbon in akarst region under different landuse patterns[J]. Ecosphere, 2020, 11(3): e03077.

[17] 王曉娟, 賈志寬, 梁連友, 等. 旱地施有機肥對土壤有機質和水穩性團聚體的影響[J]. 應用生態學報,2012,23(1):159-165.

[18] 李可心, 王光美, 張曉冬, 等. 毛葉苕子對濱海鹽堿地土壤活性有機碳和后茬玉米產量的影響[J]. 中國生態農業學報:中英文,2023,31(3): 405-416.

[19] 叢萍, 逄煥成, 王婧, 等. 粉碎與顆粒秸稈高量還田對黑土亞耕層土壤有機碳的提升效應[J]. 土壤學報,2020,57(4): 811-823.

[20] 董建新, 叢萍, 劉娜, 等. 秸稈深還對黑土亞耕層土壤物理性狀及團聚體分布特征的影響[J]. 土壤學報,2021,58(4): 921-934.

[21] Wang W J,Duan M Q,Zhang X G,et al. Determining optimalsampling numbers to investigate the soil organic matter in a typ ̄ical county of the Yellow River Delta,China[J]. Applied Sci ̄ences,2022,12(12): 6062.

[22] 張圣民, 許明祥, 張志霞, 等. 黃土高原不同地貌類型區農田土壤有機碳采樣布點方法研究[ J]. 自然資源學報,2018,33(4): 634-643.

[23] 于雷, 魏東, 王惠霞, 等. 江漢平原縣域尺度土壤有機質空間變異特征與合理采樣數研究[J]. 自然資源學報,2016,31(5): 855-863.

[24] 鮑士旦. 土壤農化分析[M]. 北京: 中國農業出版社, 2000.[25] Di Stefano C, Ferro V, Mirabile S, et al. Comparison betweengrain ̄size analyses using laser diffraction and sedimentation meth ̄ods[J]. Biosystems Engineering, 2010,106(2):205-215.

[26] 史文嬌, 岳天祥, 石曉麗, 等. 土壤連續屬性空間插值方法及其精度的研究進展[J]. 自然資源學報, 2012, 27(1):163-175.

[27] Mao Y M, Sang S X, Liu S Q, et al. Spatial distribution of pHand organic matter in urban soils and its implications on site ̄specific land uses in Xuzhou, China[J]. Comptes Rendus Bi ̄ologies, 2014, 337(5): 332-337.

[28] 馬貴仁, 屈忠義, 王麗萍, 等. 河套灌區典型示范區土壤鹽分和有機質空間變異特征[J]. 中國土壤與肥料, 2022(4): 17-28.

[29] 白晨赟, 田涵洋, 喬江波, 等. 黃土塬區土地利用方式對土壤主要理化性質的影響[J]. 干旱地區農業研究, 2022, 40(4): 223-229.

[30] 劉文全, 盧芳, 徐興永, 等. 廢棄鹽田復墾利用后土壤鹽分與有機質含量空間變異特征[J]. 生態學報, 2018, 38(4):1311-1319.

[31] 周睿, 潘賢章, 王昌坤, 等. 上海市城郊土壤有機質的時空變異特征及其影響因素[J]. 土壤, 2014, 46(3): 433-438.

[32] 寇薇. 內蒙古河套灌區土壤水鹽空間變異性研究[D]. 蘭州:西北師范大學, 2008.

[33] 陳思明, 王寧, 秦艷芳, 等. 河口濕地不同土層有機質的水平異質性與自相關性[J]. 生態學雜志, 2019, 38(9):2805-2812.

[34] Brejda J J, Mausbach M J, Goebel J J, et al. Estimating sur ̄face soil organic carbon content at a regional scale using theNational Resource Inventory[J]. Soil Science Society of Ameri ̄ca Journal, 2001, 65(3): 842-849.

[35] Duan L X, Li Z W, Xie H X, et al. Large ̄scale spatial varia ̄bility of eight soil chemical properties within paddy fields[J].Catena, 2020, 188(C): 104350.

[36] 呂真真, 劉廣明, 楊勁松, 等. 環渤海沿海區域土壤養分空間變異及分布格局[J]. 土壤學報, 2014, 51(5): 944-952.

[37] 李珊, 楊越超, 姚媛媛, 等. 不同土地利用方式對山東濱海鹽堿土理化性質的影響[J]. 土壤學報, 2022,59(4): 1012-1024.

[38] Kumar S. Estimating spatial distribution of soil organic carbonfor the Midwestern United States using historical database[J].Chemosphere, 2015, 127(3): 49-57.

[39] 毛麗, 蘇志珠, 王國玲, 等. 毛烏素沙地不同土地利用類型的土壤粒度及有機質特征[J]. 干旱區研究, 2019, 36(3):589-598.

[40] 黃昌勇. 土壤學[M]. 北京: 中國農業出版社, 2000.

[41] 丁燕芳, 趙鳳霞, 米琳, 等. 豫中植煙土壤有效態微量元素與pH 和有機質的關系[J]. 土壤, 2022, 54(1): 88-94.[42] Wu G H, Chen Z H, Jiang D Q, et al. Oxidases and hydrolas ̄es mediate soil organic matter accumulation in chernozem ofnortheastern China[J]. Geoderma, 2021, 403(1): 115206.

[43] 方麗章, 李艷紅, 李發東, 等. 艾比湖濕地土壤水分-鹽分-養分空間異質性分析[J]. 農業環境科學學報, 2019, 38(1): 157-167.

[44] 閆芳芳, 張瑞平, 劉余, 等. 攀西山區植煙土壤pH 和有機質含量特征與關系研究[J]. 土壤, 2021, 53(6): 1318-1324.

[45] 杜佩穎, 張海濤, 郭龍, 等. 平原丘陵過渡區土壤有機質空間變異及其影響因素[J]. 土壤學報, 2018, 55(5): 1286-1295.