高新技術(shù)在天然產(chǎn)物及其健康食品加工中的應(yīng)用

朱吟非,康淞皓,劉星宇,彭 郁,李 茉,倪元穎,溫 馨,*

(1.中國農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與營養(yǎng)工程學(xué)院,北京 100083;2.中國農(nóng)業(yè)大學(xué)工學(xué)院,北京 100083)

健康食品是指在普通食品的營養(yǎng)和風(fēng)味基礎(chǔ)上,額外賦予食品健康功能,提高對人體健康有益物質(zhì)的含量或降低有害物質(zhì)的含量,使其更好調(diào)節(jié)人體機能,有益于人體健康的食品[1]。國外也有觀點認(rèn)為其與功能性食品類似,凡是在食品的基本營養(yǎng)價值之外對健康有額外益處的食品均可稱為健康食品[2]。由于缺乏相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn),健康食品的定義與范圍在國內(nèi)乃至世界范圍內(nèi)尚未明確統(tǒng)一。但可以肯定的是,健康食品的種類繁多,通過不同技術(shù)可將食品原料按需求加工為不同種類的健康食品,如含特定有益成分食品、減少或去除特定有害成分食品、特定功能食品、天然食品、有機食品等,或按用途分為保健食品、功能性食品、膳食營養(yǎng)補充劑、有機食品、綠色食品等。

近年來,隨著生活節(jié)奏加快、老齡化加劇及食品營養(yǎng)相關(guān)知識的普及、國民健康意識的增強,人民群眾對健康食品的需求不斷增加,健康食品成為食品行業(yè)的熱點話題,受到了普遍的關(guān)注與重視。由國務(wù)院印發(fā)的《國民營養(yǎng)計劃(2017—2030年)》與《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》分別指出,要“大力發(fā)展?jié)M足不同需求的健康食品產(chǎn)業(yè),加快食物(農(nóng)產(chǎn)品、食品)加工營養(yǎng)化轉(zhuǎn)型”[3];“制定實施國民營養(yǎng)計劃,深入開展食物營養(yǎng)功能評價研究”[4],為我國食品健康行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的社會環(huán)境。據(jù)統(tǒng)計,我國健康食品市場規(guī)模約為9575.65億 元,2025年預(yù)計將達到11408億 元,即將成為全球最大的健康食品市場,前景十分廣闊[5]。

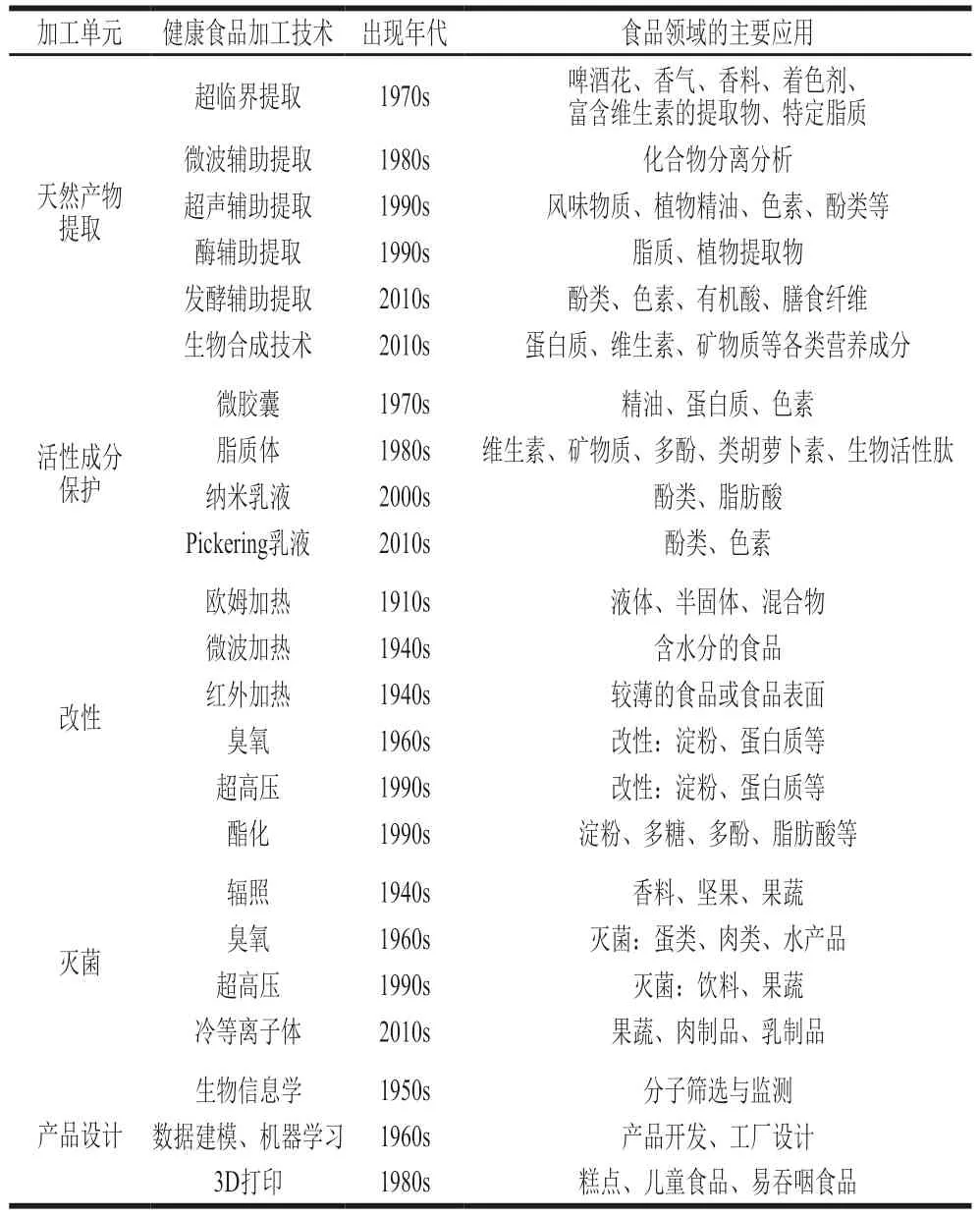

健康食品的設(shè)計、研發(fā)與生產(chǎn)都離不開食品加工技術(shù)。從智人使用簡單工具進行分割、燒烤,到古人進行烹飪、腌制、發(fā)酵、冷凍與干燥,再到今天的工業(yè)加工與高新技術(shù),食品加工技術(shù)伴隨著人類歷史不斷進步與發(fā)展。但傳統(tǒng)的加工技術(shù)往往存在時間長、產(chǎn)能低、營養(yǎng)與風(fēng)味等被破壞、存在污染及殘留等問題,不能滿足消費者對食品越來越高的各項需求。近幾年出現(xiàn)的一些新型食品加工技術(shù),如微波、超聲波、酶處理等輔助提取技術(shù),歐姆加熱、微波加熱等加熱技術(shù),脈沖電場、超高壓、低溫等離子體等滅菌技術(shù)作為傳統(tǒng)工業(yè)加工中不同單元操作的替代技術(shù),已被證明能更好地保留食品的營養(yǎng)、風(fēng)味、顏色及質(zhì)地等特性,降低了對能源、水和加工助劑的需求,減少了廢棄物及副產(chǎn)品的產(chǎn)生,保證了食品的安全和品質(zhì)[6]。目前健康食品在各生產(chǎn)加工步驟中所應(yīng)用的主要技術(shù)如表1所示。

表1 健康食品加工步驟中的主要技術(shù)Table 1 Key technologies in healthy food processing

目前大部分健康食品所提供的額外健康益處來源于原料中或額外添加的天然產(chǎn)物,天然產(chǎn)物是健康食品中額外健康益處的主要來源,如酚類物質(zhì)的抗癌、抗炎、抗氧化作用[7],生物活性肽的降血壓、免疫調(diào)節(jié)作用[8]。然而,目前的文獻往往專注于新技術(shù)的發(fā)展趨勢,或分析某一類技術(shù)、食品原料,對比天然產(chǎn)物及其健康食品與高新技術(shù)這兩個相互關(guān)聯(lián)的行業(yè)熱點仍較少,對二者整體趨勢缺乏系統(tǒng)總結(jié)。基于此,本文將對近期應(yīng)用于健康食品不同加工步驟中的高新技術(shù)進行簡要介紹分析,以期對未來健康食品的進一步開發(fā)提供參考和幫助。

1 健康食品加工高新技術(shù)在天然產(chǎn)物生產(chǎn)中的應(yīng)用

食品原料中的天然產(chǎn)物含量往往較低,需要額外進行提純生產(chǎn)。天然產(chǎn)物的提取方法原理不一、種類繁多,但大多都是通過解除細胞中活性物質(zhì)與其他物質(zhì)、結(jié)構(gòu)的結(jié)合,從而達到促進其釋放、與介質(zhì)充分接觸溶解的目的。也有通過基因?qū)用娴脑O(shè)計編輯,直接生產(chǎn)目標(biāo)產(chǎn)物的合成生物技術(shù),更為綠色、環(huán)保、高效,但仍需繼續(xù)探索。

1.1 超聲波、微波輔助提取技術(shù)

超聲波輔助提取和微波輔助提取技術(shù)目前已廣泛用于各類活性物質(zhì)的提取中,原理均為加速活性物質(zhì)的釋放及溶解。超聲波、微波輔助提取技術(shù)較多應(yīng)用于酚類及多糖類物質(zhì)的提取,其主要區(qū)別在于前者通過沖擊對細胞結(jié)構(gòu)造成破壞,后者則通過升高溫度。

超聲輔助提取通過空化、熱和機械3 種效應(yīng),使液體壓縮和膨脹循環(huán)形成瞬態(tài)氣泡,對細胞壁造成機械沖擊從而破裂,增大介質(zhì)分子的運動速度和穿透力,提高反應(yīng)速率,相較于微波處理具有時間短、溫度低、適應(yīng)性廣等優(yōu)勢[9]。微波輔助提取技術(shù)則通過高頻率振動使食品內(nèi)的極性分子相互碰撞、擠壓,使溫度升高、活性物質(zhì)快速浸出,具有選擇性強、效率高、對環(huán)境無污染、質(zhì)量穩(wěn)定等特點[10],但不適于水分較少的食品原料。

Shen Siwei等[11]發(fā)現(xiàn)用超聲波與微波聯(lián)合輔助提取三七多糖,所得產(chǎn)品熱穩(wěn)定性、流變性和抗氧化性均優(yōu)于傳統(tǒng)方法。Li Junhui等[12]從經(jīng)高壓滅菌、超聲處理后的香菇中提取多糖,以達到盡可能破壞細胞壁和提高得率的目的。Sharma等[13]將超聲輔助提取、微波輔助提取與傳統(tǒng)提取方法作比較,發(fā)現(xiàn)兩種方法從南瓜皮和果肉中所提取的類胡蘿卜素較傳統(tǒng)方法均提高了1 倍左右;但由于超聲波對活性物質(zhì)的降解及微波處理所產(chǎn)生的熱量,提取參數(shù)存在上限,過高的功率會使活性物質(zhì)含量下降[14]。因此,也可將多種技術(shù)進行聯(lián)合應(yīng)用以獲得更好的提取效果。

1.2 超臨界萃取(supercritical fluid extraction,SFE)和亞臨界流體萃取(sub-critical fluid extraction,SUBE)技術(shù)

SFE技術(shù)有別于傳統(tǒng)的溶劑萃取方法,具有安全性高、選擇性好、萃取速度快、不存在溶劑殘留等優(yōu)勢[15]。SFE以超過臨界溫度和壓力的流體為萃取劑,溫度較高,多以CO2作溶劑應(yīng)用于脂質(zhì)等非極性或弱極性物質(zhì)的提取,但也可通過添加適當(dāng)?shù)闹軇┱{(diào)節(jié)溶劑極性;SUBE以低于臨界溫度及壓力的溶劑為萃取劑,依據(jù)有機物相似相溶的原理,通過浸泡過程中的分子擴散過程,使原料中的目標(biāo)產(chǎn)物轉(zhuǎn)移到液態(tài)的萃取劑中,再通過減壓蒸發(fā)將萃取劑與目標(biāo)產(chǎn)物分離,溫度較低,溶劑常用丙烷、丁烷、二甲醚或水。因此,可根據(jù)需要提取的目標(biāo)產(chǎn)物極性及熱敏性進行二者之間的選擇。

采用乙醇改性亞臨界水萃取姜黃素,可增加姜黃素的溶解度并有效防止其熱降解[16];類似地,在超臨界CO2萃取時添加極性助溶劑,可對黃酮、氨基酸等極性物質(zhì)進行提取分離[17-18]。Lefebvre等[19]通過控制SFE參數(shù),選擇性地從迷迭葉中分離出了迷迭香酸、鼠尾草酸與葉綠素;當(dāng)SFE與SUBE聯(lián)合使用時,則可進一步提高萃取效率。如Kamchonemenukool等[20]先后用超臨界CO2萃取法和亞臨界液化二甲醚萃取法提取米糠粕餅中的γ-谷維素時,由于CO2一次萃取時除去了其他非極性化合物,γ-谷維素易被二次萃取時液化的二甲醚溶出,所提取的γ-谷維素含量遠高于傳統(tǒng)方法及其他方法聯(lián)用,達8128.51 mg/100 g。

1.3 生物預(yù)處理技術(shù)

生物預(yù)處理技術(shù)是指通過對產(chǎn)品進行發(fā)酵輔助提取或者酶輔助提取,以提高天然產(chǎn)物的得率[21]。微生物和酶均可以降解細胞壁,使活性成分在不受破壞的情況下更易于提取,并使細胞中的一些前體成分得到釋放,通過分解或與內(nèi)源酶反應(yīng),從而提高原料中活性物質(zhì)的含量。微生物發(fā)酵還能夠充分利用加工廢棄物,產(chǎn)生新的風(fēng)味及活性成分,并降低有毒物質(zhì)的含量,如紅毛丹皮[22]、鱷梨種子[23]等均可通過固態(tài)發(fā)酵輔助提取酚類物質(zhì)。也有研究利用副干酪乳桿菌產(chǎn)生的蛋白酶及乳酸對蟹殼分別進行脫蛋白及脫鈣處理,以破壞幾丁質(zhì)與碳酸鈣、蛋白質(zhì)形成的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),提取幾丁質(zhì),而當(dāng)發(fā)酵與低強度超聲(<1 W/cm2)聯(lián)合使用時,細菌的代謝活性能夠得到增強,達到縮短發(fā)酵時間、提高生產(chǎn)速率的目的[24]。

酶輔助萃取法相較于發(fā)酵法具有天然、簡便、綠色、溫和、高效、專一等優(yōu)點,但成本較高,適用于需要用酶水解特定物質(zhì)的食品原料。該法多應(yīng)用于植物,如果蔬、藥材等,主要采用果膠酶、纖維素酶;也有應(yīng)用于魚類的酶輔助水萃取法[25],常采用蛋白酶。Amulya等[26]用纖維素酶輔助提取茄子皮中的花青素,最高產(chǎn)量可達2040.87 mg/kg(以沒食子酸計);Durmus等[27]發(fā)現(xiàn),酶輔助提取使檸檬皮提取物中酚類化合物的含量增加了2~4 倍。

1.4 合成生物技術(shù)

合成生物技術(shù)起源于基因工程技術(shù),是一種運用系統(tǒng)生物學(xué)、工程學(xué)等原理,在基因?qū)用孢M行設(shè)計編輯,人為地構(gòu)建新的細胞、生命系統(tǒng)或生物體的新興技術(shù)。這一技術(shù)的發(fā)展使得搭建“細胞工廠”,利用微生物輔助合成、改進特定的食品成分及天然產(chǎn)物成為可能,且相較于傳統(tǒng)的食品原料生產(chǎn)方式,合成生物技術(shù)對環(huán)境、土地等的要求大大降低,具有效率高、成本低、產(chǎn)品質(zhì)量好等優(yōu)點[28]。

合成生物技術(shù)的適用范圍廣,可生產(chǎn)包括蛋白質(zhì)、脂質(zhì)、礦物質(zhì)、維生素在內(nèi)的各種宏量、微量營養(yǎng)素。如,構(gòu)建表達乳糖轉(zhuǎn)運蛋白和將鳥苷二磷酸甘露糖轉(zhuǎn)化為鳥苷二磷酸巖藻糖的酶的質(zhì)粒,并引入目標(biāo)菌株以生產(chǎn)可作為母乳低聚糖添加至配方奶粉中的2′-巖藻糖基乳糖[29];通過模塊化酶組裝構(gòu)建多酶復(fù)合物改造釀酒酵母,其番茄紅素產(chǎn)量增加58%,滴度達到有文獻報道以來最高(2300 mg/L)[30];耶氏解脂酵母經(jīng)改造后的工程菌株,其β-胡蘿卜素產(chǎn)量可以達到6.5 g/L[31]。不難預(yù)料,隨著合成生物學(xué)技術(shù)的發(fā)展,將會有越來越多的食品及成分通過這一技術(shù)生產(chǎn);但是由于其在2010年前后才真正興起成為研究熱點[32],其商業(yè)生產(chǎn)及安全性驗證等問題尚未解決,而關(guān)鍵的基因編輯技術(shù)也需要在各種“細胞工廠”未成熟之前反復(fù)探索選擇。

2 食品加工高新技術(shù)在健康食品活性成分保護中的應(yīng)用

大多數(shù)天然產(chǎn)物在應(yīng)用中存在著生物利用率低、溶解性差、加工過程及胃腸道環(huán)境中穩(wěn)定性差等問題,極易在發(fā)揮作用前喪失活性或降解。食品運載體系是食品工業(yè)中的一類新興技術(shù),可將活性物質(zhì)用一定的結(jié)構(gòu)及成分結(jié)合或包裹,從而起到保護作用。

2.1 乳液

乳液是由一種及以上與另一種流體不混溶的流體以液滴的形式制備而成的分散系統(tǒng)。這種系統(tǒng)在熱力學(xué)上不穩(wěn)定,需要小分子表面活性劑、兩親聚合物或固體顆粒等界面活性成分以形成界面層,以使其達到穩(wěn)定狀態(tài)。

Pickering乳液作為一種新型乳液,與傳統(tǒng)乳液采用分子乳化劑乳化不同,是由固體顆粒作為乳化劑進行穩(wěn)定,拓展了其應(yīng)用范圍。在Pickering乳液中,乳化劑顆粒以不可逆的形式吸附于油-水界面,產(chǎn)生了較大的空間位阻,因此與通過分子表面活性劑穩(wěn)定的乳液相比,Pickering乳液通常具有更高的抗聚結(jié)性,且對于物理條件的變化具有很強的穩(wěn)定性,能較好地應(yīng)用于食品加工過程中,通過不同的載體及工藝達到對天然產(chǎn)物進行運載的目的[33]。牛付閣等[34]制備了以資源豐富、價格低廉的納米纖維素為載體的Pickering乳液并驗證了其貯藏穩(wěn)定性,表明其是一種適用性廣的功能性成分運送體系;吳彤等[35]以牛蒡RG-1型果膠多糖/玉米醇溶蛋白復(fù)合顆粒為穩(wěn)定劑構(gòu)建Pickering乳液,所遞送姜黃素的生物利用度最高可達60%以上。

納米乳液的液滴尺寸通常較小(<1000 nm),相較于其他乳液,透光度、黏稠度較高,適用于制作透明、半透明或需要特定口感的飲料等[36]。納米乳液常用于裝載親脂性活性物質(zhì)或提取物,如類胡蘿卜素[37]和南瓜籽油[38]。此外,納米乳液的比表面積較大,在裝載率高的同時,所需要的乳化劑濃度也較高。

雙乳液(W1/O/W2)通常需要兩步乳化,使分散相液滴中包裹著更小的液滴,也被稱為“乳液中的乳液”。雙乳液液滴粒徑大小在數(shù)十微米到數(shù)十納米不等,同樣常用于生物活性物質(zhì)的封裝遞送,控制釋放效果好、適用范圍廣,但由于其長期穩(wěn)定性較差、步驟不夠簡便而尚未得到廣泛應(yīng)用[39],仍需進一步開發(fā)新的乳化工藝及乳化劑。

2.2 脂質(zhì)體

脂質(zhì)體是一種由雙層磷脂分子及其他物質(zhì)自發(fā)在水中形成的球形結(jié)構(gòu),其傳統(tǒng)制備方法通常為將脂質(zhì)溶解在有機溶劑中后,蒸發(fā)有機溶劑,使脂質(zhì)分散在水介質(zhì)中形成懸浮液,如薄層分散法。此外,也出現(xiàn)了加熱、均質(zhì)等新制備方法。脂質(zhì)體大小介于10~10000 nm之間,具有兩親性,可用于封裝不同極性的物質(zhì),通常單層脂質(zhì)體適于封裝親水性化合物,而多層適于封裝親脂性化合物。

脂質(zhì)體因其靶向運送、控制釋放能力和高生物相容性而被廣泛用作醫(yī)藥、食品和化妝品等各個領(lǐng)域的載體,但由于結(jié)構(gòu)中存在脂質(zhì)導(dǎo)致其化學(xué)及熱力學(xué)穩(wěn)定性較差,因此常增加其他修飾材料以增加其在食品加工貯藏過程和消化道中的穩(wěn)定性[40]。

通過選擇不同的工藝及壁材,可封裝不同的功能成分并設(shè)計解決不同問題,提高活性成分的生物利用率。如將酸櫻桃多酚包封在殼聚糖脂質(zhì)體里并噴霧干燥,可用于強化酸奶營養(yǎng)并使其在貯藏期間保持穩(wěn)定[41];以高壓均質(zhì)技術(shù)制備大豆卵磷脂納米脂質(zhì)體并以此為載體遞送槲皮素,可靶向遞送至結(jié)腸癌細胞并表現(xiàn)出良好的抗腫瘤能力[42];N-琥珀酰殼聚糖包被的聚乙二醇脂質(zhì)體能有效增強蝦青素的穩(wěn)定性和其在腸道中的靶向遷移能力[43]。

2.3 微膠囊

對天然產(chǎn)物進行微膠囊化包埋是一種有效提高化合物穩(wěn)定性的方法,它是指將需要保護的芯材包裹在一定結(jié)構(gòu)及成分的壁材內(nèi),控制其在特定條件下釋放。這一技術(shù)在食品、藥品、化妝品中都開始逐漸普及,它不僅能保護不穩(wěn)定、易降解的活性物質(zhì),還可以在一定條件下實現(xiàn)靶向遞送及緩釋,從而使被包埋的物質(zhì)均勻、長時間地發(fā)揮作用,具有穩(wěn)定性好、負(fù)載率高等優(yōu)點。通過采用不同的物理、化學(xué)處理方法,如混合、均質(zhì)、噴霧、超聲、添加溶劑等,并控制混合物的環(huán)境條件,可使活性分子自發(fā)封裝形成微膠囊[44]。微膠囊發(fā)展至今已達納米級,大小不一、形狀多樣,常用壁材主要有糊精、淀粉、明膠、乳清蛋白等;常用方法有噴霧干燥、冷凍干燥、靜電紡絲(噴霧)、脂質(zhì)體和微凝膠等,可視原料性質(zhì)及加工需求選擇不同的工藝及材料[45]。

微膠囊可應(yīng)用于健康食品的多個品類,如糖果、飲料、調(diào)味醬、焙烤制品等。天然產(chǎn)物微膠囊化不但能提高天然產(chǎn)物的溶解度、生物利用度,延長其貨架期,還能掩蓋其可能存在的不良口感、風(fēng)味,以提升產(chǎn)品的感官特性[46]。如用糯米淀粉、改性淀粉、麥芽糊精等作為壁材[47],能有效減少黑枸杞花青素在腸液中的降解;Rivas等[48]通過噴霧干燥菊粉、麥芽糊精和番石榴汁以微膠囊化類胡蘿卜素,在貯存60 d后抗氧化活性沒有發(fā)現(xiàn)損失,證明微膠囊化能夠較好地隔絕外部環(huán)境對活性成分所造成的破壞。包埋精油、金屬離子可在起到保護作用的同時避免產(chǎn)生氧化味;多肽、植物提取物等則需要通過微囊化改善口感。

3 高新技術(shù)在健康食品成分改性中的應(yīng)用

3.1 熱加工技術(shù)

熱處理會破壞食品中的維生素、酚類等有益成分,也會使淀粉、蛋白質(zhì)等變性,使其更易消化或改善食品形狀。應(yīng)用于健康食品的熱加工技術(shù)主要有微波加熱、紅外加熱、歐姆加熱等高效加熱技術(shù)。微波加熱通過電磁波振蕩與電場變換使極性分子摩擦和碰撞,從而達到加熱效果,具有效率高、耗能低等優(yōu)勢,但會出現(xiàn)加熱不均勻的情況,即“冷點”和“熱點”[49]。紅外加熱同樣引起分子摩擦碰撞,并且會傳遞一部分熱量,但紅外的穿透能力很低,只能加熱食品表面以下幾毫米,限制了其應(yīng)用[50]。歐姆加熱是一種電技術(shù),可以快速均勻地加熱食物,耗時短、易控制,并且能保持食品的顏色和營養(yǎng)價值,但它的電極與食品直接接觸,存在一定的安全隱患[51]。

不同的熱加工技術(shù)在熟制食品的過程中,也會對各成分分子起到不同的改性作用。如微波加熱可能會改變淀粉的結(jié)構(gòu),600 W和700 W微波分別處理木薯淀粉5、15、30 s和60 s均會降低其溶脹和持水能力[52]。此外,微波加熱還會導(dǎo)致淀粉顆粒內(nèi)結(jié)晶域的破裂和重排,并誘導(dǎo)糖苷鍵斷裂,進一步導(dǎo)致淀粉顆粒碎裂[53],影響其溶脹、持水能力、持油能力、消化率等特性[54]。但紅外加熱可以增強木薯淀粉的膨脹能力,這可能是因為紅外加熱后的木薯淀粉分子之間的鍵出現(xiàn)扭曲,使水分子與淀粉分子有更多的接觸[55]。Li Xuerui等[56]發(fā)現(xiàn),歐姆加熱會降低豆?jié){中蛋白的發(fā)泡性和溶解性,但會增加其乳化性,適于制作相關(guān)飲料類產(chǎn)品。

3.2 臭氧處理

臭氧可用于延長食品的保質(zhì)期,同時常用于對飲用水進行消毒、降解農(nóng)藥殘留、促進種子發(fā)芽和淀粉改性等場景[57]。當(dāng)臭氧分子與有機物接觸時,其強氧化性會導(dǎo)致各種化學(xué)反應(yīng),從而使微生物死亡、蛋白質(zhì)變性、脂肪聚集、酶失活,進而影響食品的質(zhì)構(gòu)、穩(wěn)定性及貨架期等指標(biāo)。

氧化是淀粉化學(xué)改性的傳統(tǒng)方法之一,該過程需要次氯酸鈉、過硫酸銨和過氧化氫等試劑,這些化學(xué)試劑會產(chǎn)生工業(yè)廢水,導(dǎo)致成品存有痕量殘留物,同時有產(chǎn)量低、安全性差等缺點。已有研究表明,利用臭氧的氧化性處理淀粉可使淀粉膨脹,糊化值增加,還可以增加玉米淀粉的凝膠強度,適于3D打印等場景[58],因此采用臭氧改性淀粉是一項很有前景的新型綠色技術(shù)。此外,由于臭氧可以促進蛋白質(zhì)交聯(lián)及破壞蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu),經(jīng)臭氧處理的牛奶會出現(xiàn)蛋白質(zhì)聚集,適用于快速制作奶酪等產(chǎn)品或分離牛乳中的蛋白質(zhì)[59]。通過研究臭氧對不同食品原料成分的作用,可定向開發(fā)改變食品某些特征的新方法。

在這拳重?fù)粝乱煌栂蚺赃咍咱劻藥撞剑恢皇治嬷槪硪恢皇值謸醢瑺柕男乱惠嗊M攻。從他流露出的痛苦表情可以判斷,擋住下一拳和已經(jīng)挨的一拳都很痛。艾爾出手慢,但是有力道。

3.3 酯化技術(shù)

酯化技術(shù)指通過酯化反應(yīng)在原分子上連接新的功能性基團或改變其構(gòu)型,從而獲得原分子沒有的生理活性或其他性質(zhì),具有可設(shè)計、效率高、效果好、成本低等優(yōu)點,是使用較廣泛的化學(xué)改性方法之一。酯化技術(shù)不僅能夠增強食品成分或天然產(chǎn)物的活性、穩(wěn)定性,還可增加其溶解度,賦予其新的特性。如用硫酸基團取代柑橘囊衣果膠寡糖中的烴基生成半合成酸性多糖,可使其體外抗腫瘤活性增強[60];用磷鎢雜多酸催化酯化黑米花青素,得到了一種抗氧化性高于VE的親脂花青素,拓展了花青素的應(yīng)用范圍[61]。改性淀粉也是酯化改性技術(shù)的常見應(yīng)用方向。如辛烯基琥珀酸酐、琥珀酸酐、十二烯基琥珀酸酐等具有很強的疏水性,與淀粉酯化可在引入疏水性的同時保留淀粉主鏈的親水性,這種兩親性改性淀粉同時具有高穩(wěn)定性和封裝性能,廣泛應(yīng)用于疏水活性物質(zhì)的包埋或增溶[62]。楊家川[63]從蕎麥麩皮中提取纖維素,選擇乙酸水解法制備納米晶后對其進行酯化改性,開發(fā)了一種具有降脂功能的纖維素納米顆粒。然而,目前的酯化手段仍比較傳統(tǒng),未來隨著對綠色環(huán)保工業(yè)技術(shù)需求的加大,現(xiàn)在的直接合成法或許將逐漸被采用酶法及微生物法進行酯化反應(yīng)而取代。

3.4 超高壓技術(shù)

超高壓技術(shù)是指在高靜水壓力(100~1000 MPa)條件下處理食品的技術(shù)。在超高壓作用下,食品中的大分子如蛋白質(zhì)分子,其氫鍵、離子鍵、水合作用和疏水相互作用發(fā)生改變,三級和四級結(jié)構(gòu)遭到破壞,蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)膨脹松散,使其暴露出更多的酶切位點,提高了酶對蛋白質(zhì)的催化效率和體外消化率[64]。超高壓處理提高蛋白質(zhì)消化率的另一個機制可能是通過破壞胰蛋白酶抑制劑中非共價鍵和二硫鍵等結(jié)構(gòu),從而降低抑制劑的活性[65]。需要注意的是,處理壓力的提高和時間的延長也需在適中的范圍內(nèi),如木瓜蛋白酶與超高壓聯(lián)合嫩化駝肉,加壓時間超過20 min時膠原蛋白及肌肉細胞會遭到破壞,導(dǎo)致駝肉最大剪切力上升[66];Linsberger-Martin等[67]發(fā)現(xiàn)在60 ℃、600 MPa處理條件下,豌豆和大豆中的蛋白質(zhì)消化率顯著增加,但壓力過高則會使蛋白質(zhì)分子鏈緊縮,導(dǎo)致其難以消化[68]。超高壓還可以破壞淀粉的結(jié)構(gòu)與功能,提高抗性淀粉比例,延緩淀粉消化從而控制餐后血糖上升,有益于人體健康[69]。而對于食品中的膳食纖維,超高壓處理能夠破壞不溶性膳食纖維的氫鍵,使其結(jié)構(gòu)松散、保水能力增加、葡萄糖及膽固醇吸附能力增強,在控糖、控脂、預(yù)防便秘等健康食品開發(fā)方向均可應(yīng)用[70]。因此,超高壓技術(shù)可用于開發(fā)清潔標(biāo)簽的健康食品,在保留產(chǎn)品所需的感官特性同時提升食品的營養(yǎng)價值。

4 高新技術(shù)在健康食品滅菌保鮮中的應(yīng)用

4.1 臭氧保鮮技術(shù)

臭氧具有強氧化性,用途廣泛,其功能包括抗菌、抗病毒、消滅害蟲和降解農(nóng)藥殘留等。臭氧的微生物殺滅效應(yīng)已經(jīng)得到了廣泛證明,它可以通過氧化破壞包括革蘭氏陽性、陰性細菌及真菌、酵母、孢子和營養(yǎng)細胞在內(nèi)的微生物中的各種細胞成分,從而對其產(chǎn)生致命作用,有效提高食品的安全質(zhì)量。因此,臭氧處理已成為目前消毒食品使用最廣泛的方法之一[71]。Predmore等[72]對草莓和萵苣中人源諾如病毒替代品(鼠諾如病毒、靈長類杯狀病毒)的氣態(tài)臭氧滅活進行了研究,發(fā)現(xiàn)臭氧滅活病毒的機制為破壞病毒顆粒結(jié)構(gòu)并降解病毒表面蛋白,從而使病毒失活。臭氧在食品工業(yè)中還可以與其他技術(shù)相結(jié)合應(yīng)用,以提高消毒效率,縮短食品加工時間。如臭氧處理與乳酸溶液、紫外線處理等其他消毒步驟聯(lián)用,能夠在保持食品營養(yǎng)的同時大幅提高消毒效果[73]。

4.2 超高壓殺菌技術(shù)

作為新興的非熱加工技術(shù),超高壓技術(shù)的優(yōu)點為僅破壞大分子中的非共價鍵,而不會破壞風(fēng)味、顏色等感官特性;加工溫度低,對營養(yǎng)物質(zhì)影響小,耗能低,綠色環(huán)保;處理時壓力在整個食品中均勻傳遞,與大小和形狀無關(guān),目前常用于流體、半流體及對固體形狀沒有要求的食品產(chǎn)品。超高壓不但能夠破壞微生物細胞的致密大分子,從而使其失去生存能力,還具有良好的風(fēng)味及營養(yǎng)保留能力,約300~400 MPa的壓力可將腸炎沙門氏菌、大腸桿菌和金黃色葡萄球菌等細菌有效減少至低于原來的1/1000[74]。例如,經(jīng)600 MPa、6 min、60 ℃處理即可完全滅活甘蔗汁中的微生物,并鈍化多酚氧化酶和過氧化物酶活性[75]。與此類似,蘋果汁的超高壓滅菌在滅活微生物的同時糖酸比提升,且與其他滅菌方法相比,風(fēng)味物質(zhì)損失最少[76]。Arakawa等[77]將超高壓應(yīng)用于清酒產(chǎn)品滅菌中,以減少巴氏殺菌過程中尿素等前體物質(zhì)與乙醇自發(fā)反應(yīng)而產(chǎn)生的可能致癌物氨基甲酸乙酯。堅果飲料經(jīng)200 MPa或300 MPa超高壓均質(zhì)處理后,產(chǎn)品的保質(zhì)期從3 d分別延長至30 d和57 d[78]。此外,超高壓還可用于預(yù)制菜的滅菌加工中,如超高壓處理糖醋排骨可以在達到滅菌效果的同時減少有機酸分解,增加鮮味氨基酸,改善其風(fēng)味和口感[79]。

4.3 低溫等離子體技術(shù)

等離子體主要通過氣體放電產(chǎn)生,是包含光子、電子、自由基、激發(fā)和非激發(fā)分子、正離子和負(fù)離子等粒子,并帶有凈中性電荷的混合物。目前低溫等離子體的主要應(yīng)用方向是延長食品的保質(zhì)期、降解農(nóng)藥殘留等,具有便捷安全、能耗低、殺菌效果好、無需加熱、無污染等優(yōu)點。低溫等離子體技術(shù)被廣泛用于各種果蔬、堅果、香料等的表面殺菌;而在肉品、乳品與水產(chǎn)品的保鮮中,低溫等離子體中的粒子可以滅活其內(nèi)源酶,并殺滅微生物,有效延長生鮮食品的貨架期,確保其安全性[80]。徐艷陽等[81]在電源功率400 W的條件下處理生姜片4.6 min,殺菌率達99.89%,感官品質(zhì)無明顯變化。Cheng Junhu等[82]發(fā)現(xiàn),低溫等離子體處理對蝦15 min后,其主要致敏原原肌球蛋白的免疫球蛋白E與最易與其結(jié)合的兩種肽(P1 LENRSLSDEEMDALENQ、P2 DRLEDELVNEKEKYKSITDE)的結(jié)合能力分別下降了9.97%和19.50%,在保鮮的同時降低了相關(guān)產(chǎn)品的過敏風(fēng)險。但低溫等離子體與輻射類似,其產(chǎn)生的活性氧有可能對產(chǎn)品中的大分子,尤其是對脂質(zhì)的結(jié)構(gòu)及其感官特性造成影響,如輕微分解、變色、產(chǎn)生特殊氣味等,因此更適用于低脂食品的處理[83]。

4.4 輻照保鮮技術(shù)

食品輻照是指通過紫外線、可見光、紅外線、無線電波等非電離輻射,或γ射線、X射線、加速電子束等電離輻射,破壞食品或農(nóng)產(chǎn)品中的細菌、病毒等微生物,并能夠較好保留食品風(fēng)味、顏色、味道、營養(yǎng)價值及其他特性的一種非熱加工技術(shù)[84]。輻照技術(shù)應(yīng)用于食品殺菌已有較長時間,但通過對輻射種類、劑量及溫度、時間等條件進行創(chuàng)新改進,可對不同種類及貨架期需求的食品達到降低微生物數(shù)量至完全滅菌等不等的效果。郭嘉等[85]發(fā)現(xiàn),1.64 kGy γ-輻照能有效延緩羊肚菌貯藏過程中的軟化及褐變。對于滅菌或消毒效果要求較高的情況,輻照也可與其他物質(zhì)聯(lián)用以達到更好的效果,如通過添加碳酸鹽和檸檬酸鹽增加嬰幼兒奶粉中孢子的輻射敏感性,從而降低輻射劑量[86];噴灑消毒劑微酸性電解水與短波紫外線-發(fā)光二極管輻照聯(lián)用可協(xié)同減少食品接觸表面材料上牢固的大腸桿菌O157:H7生物膜,且比任一單獨處理更有效[87]。

5 高新技術(shù)在天然產(chǎn)物健康食品產(chǎn)品設(shè)計方面的應(yīng)用

食品設(shè)計與傳統(tǒng)和半經(jīng)驗的“食品產(chǎn)品開發(fā)”相比,更加專注于微觀結(jié)構(gòu),通過逆向思維,即通過結(jié)果(需求)倒推,尋找能夠生產(chǎn)出目標(biāo)產(chǎn)品的原料、工藝、參數(shù)等。在這一過程中,除考慮營養(yǎng)、健康、個性化等因素外,跨學(xué)科知識的參與也常常不可或缺。

5.1 3D打印技術(shù)

3D打印是一種新型制造技術(shù),在發(fā)明初期主要應(yīng)用于機械、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域,近年來開始在食品及藥品生產(chǎn)中嶄露頭角,通過將材料分層連續(xù)堆疊的方式生產(chǎn)三維產(chǎn)品。3D食品打印結(jié)合了3D打印和食品制造技術(shù),適用范圍廣、開發(fā)前景廣闊,既可以精確控制營養(yǎng)成分,如使用特定營養(yǎng)補充劑定制食品,在節(jié)約資源的同時實現(xiàn)個性化膳食、可持續(xù)制造;也可以改善食品的感官性狀,如顏色、外型、質(zhì)地、風(fēng)味等,以增加健康食品的可接受度[88]。其具體方法包括激光燒結(jié)、黏結(jié)劑噴射、熱熔擠出、噴墨3D等,其中熱熔擠出打印是目前食品工業(yè)中最常用的技術(shù)。

在3D打印生產(chǎn)天然產(chǎn)物健康食品的過程中,影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素包括原料性質(zhì)、建模情況、打印參數(shù)等,通過對打印材料黏彈性、穩(wěn)定性及流動能力,打印速度、溫度、方法等的調(diào)整,可以獲得不同結(jié)構(gòu)及質(zhì)地的健康食品[89]。如向玉米粉中添加胡蘆巴膠和亞麻籽蛋白(0%~10%)能顯著降低其黏度、硬度,并增加打印精度和強度,從而制作易吞咽、形狀特殊的幼兒食品[90]。此外,3D打印后通過特定處理,使產(chǎn)品的外形、質(zhì)地和營養(yǎng)等形狀發(fā)生改變的技術(shù)稱為4D打印,如使用短波紫外輻射觸發(fā)3D打印紫薯糊中麥角甾醇向VD的營養(yǎng)轉(zhuǎn)化,可減少因VD缺乏而引起的兒童與老年人骨基質(zhì)無力和骨質(zhì)疏松,進一步提升了產(chǎn)品的營養(yǎng)成分密度且減少了相應(yīng)原料的使用[91]。

目前,3D打印生產(chǎn)食品的速度仍較為緩慢,未來仍需進行工藝優(yōu)化探究,如對參數(shù)進行更精確的控制、預(yù)先進行物理仿真建模、用噴墨或激光打印代替擠出法,以達到在提升速度的同時提高精度;而由于打印材料對產(chǎn)品質(zhì)構(gòu)有直接影響,因此仍需要對各種食品原料的特性,尤其是物理學(xué)性質(zhì)進一步研究,以便加速新產(chǎn)品的開發(fā)與應(yīng)用,以早日實現(xiàn)大批量工業(yè)化生產(chǎn)。

5.2 數(shù)字化技術(shù)

數(shù)字化技術(shù)是一種利用電子工具、系統(tǒng)、設(shè)備和資源,如應(yīng)用程序、硬件設(shè)備和通信網(wǎng)絡(luò)等,進行數(shù)據(jù)處理、存儲和傳輸?shù)募夹g(shù)。而在今天,數(shù)字化技術(shù)主要指數(shù)據(jù)處理與通信。通過數(shù)據(jù)采集與計算驅(qū)動,能夠發(fā)現(xiàn)新成分、尋找新組合,輔助確定天然產(chǎn)物健康食品的生產(chǎn)配方與參數(shù)。例如,對百里香精油中的4 種主要化學(xué)物質(zhì)進行包括數(shù)據(jù)庫篩選與分子對接在內(nèi)的生物信息學(xué)分析,預(yù)測了其抗炎作用并進行了進一步驗證,可應(yīng)用于食品及藥品中[92];Tura等[93]通過應(yīng)用混合效應(yīng)模型中的D-最優(yōu)設(shè)計法,開發(fā)了一種基于發(fā)展中國家當(dāng)?shù)丶Z食作物的高能量及營養(yǎng)密度兒童輔食;非負(fù)矩陣分解和兩步正則化最小二乘法的機器學(xué)習(xí)方法可以在基于營養(yǎng)成分的情況下,開發(fā)不同口味的食品及膳食[94]。

此外,對天然產(chǎn)物健康食品而言,其供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)長、情況復(fù)雜、影響因素多,涉及農(nóng)業(yè)種植與食品加工、生產(chǎn)、銷售等多個環(huán)節(jié),需要高效的管理、判斷與監(jiān)控系統(tǒng)。通過應(yīng)用一些新興的工業(yè)4.0技術(shù),如區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)分析等,能夠提高生產(chǎn)力,降低安全及其他可能的風(fēng)險,增強整個供應(yīng)鏈的可追溯性和可持續(xù)性[95]。隨著信息科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,這些數(shù)字化技術(shù)在食品工業(yè)中的應(yīng)用將進一步整合,不僅能加快天然產(chǎn)物健康食品加工模型的建立與新品的商業(yè)化設(shè)計開發(fā),還能促進信息流通及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,縮短天然產(chǎn)物健康食品從研發(fā)者到消費者的路徑。

6 結(jié)語

在天然產(chǎn)物健康食品加工過程中應(yīng)用高新技術(shù),不僅能夠起到增加或富集食品活性成分的作用,更能保證食品的安全、風(fēng)味與營養(yǎng),極大提高健康食品的品質(zhì)。此外,高新技術(shù)同樣加快了健康食品的研發(fā)速度,并將逐步取代傳統(tǒng)技術(shù)和加工單元,從而促進健康食品行業(yè)的快速發(fā)展。

然而,對于快速發(fā)展的健康食品產(chǎn)業(yè),支持其生產(chǎn)創(chuàng)新的高新技術(shù)在未來的自身發(fā)展方向及研發(fā)目標(biāo)中仍需注意:1)不同技術(shù)的適用對象及條件不同,特點各異。對單一技術(shù),應(yīng)根據(jù)自身特點,探明其在各應(yīng)用條件、對象之間的差異及作用機理,總結(jié)其優(yōu)點與不足,進行定向改進創(chuàng)新;2)在技術(shù)聯(lián)用方面,不同組合之間尚有很大的實驗空間,需重視“逆向”“拆分”“重組”等思維的應(yīng)用,實驗最佳組合以達到彌補單一技術(shù)應(yīng)用方面的不足,拓寬應(yīng)用領(lǐng)域;3)一項技術(shù)從出現(xiàn)到最終投入實際生產(chǎn),往往需要數(shù)年甚至數(shù)十年的時間,因此在創(chuàng)新技術(shù)的同時,應(yīng)以應(yīng)用為導(dǎo)向,盡量簡化流程、普及知識、降低成本,以使開發(fā)與應(yīng)用并重;4)同一技術(shù)可以出現(xiàn)在不同的加工單元,或者說一項技術(shù)可以完成多個加工步驟,可探索如何應(yīng)用盡可能少的加工步驟達到加工目的;5)出于對可持續(xù)發(fā)展的考慮,應(yīng)重點開發(fā)綠色、天然的新技術(shù),降低污染與能耗,逐步淘汰對資源及環(huán)境不友好的舊技術(shù)。