全國人大代表佘才高:創新引領,以新質生產力推動城軌高質量發展

文:潘奕婷|本刊編輯部

3 月5 日,第十四屆全國人民代表大會第二次會議在北京人民大會堂開幕。全國人大代表、中國城市軌道交通協會會長、南京地鐵集團有限公司黨委書記、董事長佘才高就新質生產力、高質量發展、多元融合城軌等方面提出了多份建議。

佘才高全國人大代表中國城市軌道交通協會會長南京地鐵集團有限公司黨委書記、董事長

2024 全國兩會,“新質生產力”首次被寫進政府工作報告,并成為高頻熱詞。軌道交通產業是代表“中國裝備制造”的閃亮名片,也是我國制造業創新驅動、綠色發展的典型代表之一,近年逐漸成為多個地區的特色主導產業,正布局戰略性新興產業、未來產業,因地制宜發展新質生產力。全國人大代表、中國城市軌道交通協會會長、南京地鐵集團有限公司黨委書記、董事長佘才高立足城市軌道交通行業,就加快形成和發展城軌交通全產業鏈新質生產力,實現城軌交通高質量發展,謀新策、出實招,對新質生產力、高質量發展、多元融合城軌等相關話題提出了建議。

建言獻策,以新質生產力推動高質量發展

2023 年,我國全年經濟社會發展主要目標任務圓滿完成,高質量發展扎實推進,穩步邁上復蘇軌道,但經濟回升向好的基礎還不穩固,在一些領域環節仍存在短板和不足,需要在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,貫徹落實好黨中央決策部署。

今年《政府工作報告》提出,“大力推進現代化產業體系建設,加快發展新質生產力”,指出要積極打造生物制造、商業航天、低空經濟等新增長引擎。報告同時強調“積極推進數字產業化、產業數字化,促進數字技術和實體經濟深度融合”。作為城軌道交通領域的代表,佘才高代表特別關注到,報告對加快培育和形成新質生產力作出了重要部署,“這不僅對推動高質量發展具有重大意義,也為城軌交通的工作指引了方向。”

對此,佘才高代表提出了6 份相關議案和建議。

1 份議案是加快推進低空經濟立法,為發展新質生產力提供法治保障。低空經濟作為新質生產力的代表,具有輻射面廣、產業鏈條長、成長性和帶動性強等特點,是拉動有效投資、創造消費需求、提升創新能級的新領域新賽道。相較于低空經濟飛速發展的現實,我國這一領域的立法還在起步階段,呈“點狀”分布,過于零散,層級也偏低,缺少對低空經濟的統籌布局與規劃,難以滿足低空經濟整體發展的需要;建議全國人大按照黨中央的有關部署要求,將《中華人民共和國低空經濟促進法》列入立法日程表,及早謀劃,盡早出臺,同時在頂層制度設計中明確立法理念和法律界定、建立協調機制和發展規劃、拓展低空飛行應用場景、完善安全檢查和事故處理規范等,并鼓勵先行先試。

佘才高代表所提的5 份建議中涉及城軌交通的是,關于提升城市軌道交通系統安全防范能力的建議。截至2023 年底,我國內地共有59 個城市開通運營城市軌道交通,運營里程達11224.54公里,其中2023 年新增運營里程866.65 公里。隨著城軌交通運營線網規模不斷增加、運營年限逐漸增長,設施設備老化、人流密集等問題逐漸凸顯,加之極端災害天氣頻繁出現,安全運營的形勢日益嚴峻復雜。

佘才高代表建議:第一,強化國家層面政策引導,制定城軌交通安全戰略規劃和中長期發展目標,由發改、住建、交通等部門統籌協調,建立以城軌交通經營單位為首的全壽命周期安全管理體系,健全城軌交通安全生產法規制度和標準規范,提高建、管、養安全標準化水平;第二,強化氣象、水文、規劃、住建、公安等相關部門的協同保障,提升安全預警及應急處置能力;第三,探索構建由地方人民政府承擔屬地治理責任、城軌交通運輸企業承擔產權范圍內治理責任的聯防共治機制,加強城軌交通沿線安全環境治理的信息共享和協調聯動;第四,強化財政支持,從國家層面進一步完善地方政府財政補貼長效保障機制,保障公共安全防范所需資金納入公共財政體系,設施設備維護維修、更新改造資金到位,確保城軌交通可持續安全發展。

此外,針對科技創新、區域一體化、社會公共服務和保障等社會發展熱點,佘才高代表還提出了支持設立南京知識產權法院、支持南京都市圈探索要素跨區域配置、優化保障房建設和城中村改造相關政策更好推進“三大工程”高質量建設,以及制定城市更新辦法等4 條建議,充分履行好“人民代表為人民”的光榮使命。

創新引領,以高質量可持續發展構建新模式

從底層邏輯來看,“高質量發展”的表述最早在2017 年中國共產黨第十九次全國代表大會上被提出,是黨中央對我國經濟發展過程中,因主要矛盾轉變而做出的判斷,是從簡單追求數量和增速的發展,轉向以質量和效益為首要目標的發展。“可持續發展”的理念誕生于20 世紀70 年代,隨著時代的進步,這一理念在廣泛的社會實踐中得到豐富和完善,由最初的環境“可持續發展”上升為“經濟可持續發展”“生態可持續發展”和“社會可持續發展”三個方面。

基于此,佘才高代表認為,高質量發展和可持續發展在內涵上盡管各有側重,但從本質來看,兩者關聯緊密、相互融合,共同指向社會發展的平穩和進步。具體到城軌行業,高質量可持續發展是城軌企業的市場屬性和公益屬性的集中體現,而如何促成兩者形成耦合效應,達到高質量可持續發展,關鍵在于落實習近平總書記提出的發展新質生產力的實踐要求。對于城軌交通行業和南京地鐵如何進一步推進構建高質量可持續發展模式,佘才高代表從三方面進行了闡述。

一是堅持科技創新,以新質生產力的提升推動城軌企業高質量發展。充分圍繞“新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點”的論述,深入推進城軌行業科技創新,持續通過發揮城軌企業場景優勢和技術應用優勢,加大與產業技術企業、科研院所的合作創新力度。一方面,通過科技創新,改造、提升傳統的建運管理模式,推動城軌企業向管理集約型和技術密集型升級;另一方面,實現科技創新與產業創新深度融合,培育壯大以高端裝備制造業為主陣地的戰略性新興產業,推動軌道交通產業的高端化、智能化、綠色化,將城軌企業的科技資源優勢轉化為產業發展優勢。

二是堅持統籌均衡,用新質生產力的成果帶動城軌企業可持續發展。將高質量發展的理念融入到城軌企業經濟可持續、生態環境可持續和社會服務可持續之中,通過新質生產力變革所產生的新動能,重新建構可持續發展的新模式、新方法和新體驗。在經濟方面,將產業鏈發展作為新經濟增長點,優化經濟結構,增強財務可持續性防范債務風險;在生態方面,突出體現“綠色發展是高質量發展的底色,新質生產力本身就是綠色生產力”,將綠色環保理念融入到地鐵規劃設計、施工建造、裝備制造、運營維護、資源開發的全過程中;在社會方面,按照“以科技創新為引領,統籌推進傳統產業升級”的要求,先立后破,加大智慧出行、智能運維、安全預警等新技術在傳統運營場景中的應用,改善乘客出行體驗。

三是堅持深化改革,為新質生產力的不斷形成創造有利的發展條件。從市場化機制著眼,在中國特色現代企業制度建設、股權合作、收入分配、選人用人、技術創新與成果轉化等方面加大探索力度,讓各類先進優質生產要素資源向發展新質生產力順暢流動,為科技創新能力的提升保駕護航。

南京地鐵南京南控制中心

佘才高代表表示,南京地鐵下一步將按照習近平總書記提出的“因地制宜發展新質生產力”的要求,不斷推動南京地鐵的高質量可持續發展。

加大科技創新力度,推動城軌交通新質生產力發展。推動科研成果應用轉化,深化5G 公專網、云信號系統等典型科技應用成果的固化提升,構建南京地鐵新質生產力發展的核心優勢。加大科研項目投入,打造創新項目梯隊,全力推進“綠色近零碳場段”的方案設計、TCSI(一體化智慧列車運行系統)的研究工作,為創新注入源源不斷的動力。

拓展產業融合寬度,深化供應鏈產業鏈一體化協同。鞏固產業鏈融合質量,繼續推動產業鏈上下游企業在智慧運維、智能制造、數字化技術等方面協同創新,實現更多優質供應鏈企業向產業鏈企業轉換。加大產業鏈拓展數量,結合南京都市圈軌道交通多層次、多制式發展優勢,通過提供實驗基地和測試平臺,讓更多合作從項目融合、技術融合走向資金融合、資本融合。

加快綠色轉型速度,完善綠色生產力的布局應用。堅持規劃引領,高水平落地南京地鐵智慧城軌、綠色城軌等規劃。堅持示范帶動,將綠色城軌的要素注入“都市圈智慧市域快軌示范工程”,發揮綠色示范效應。堅持前沿創新,加快場段光伏、智慧通風空調、永磁牽引、雙向變流等綠色新技術的實施和應用,支撐南京地鐵可持續發展。

提升主業發展高度,實現創新和改革的“雙向奔赴”。圍繞建運品質的提升,將更好的設計理念、更優的工法工藝和更新的材料技術應用到在建線路和規劃線路之中,將更智能的管理、更智慧的服務體現在運營業務流程之上,全面提升主業經營管理水平。持續深化改革,以新一輪國有企業改革深化提升行動為抓手,重點完善科技創新體制機制,有效提升科技創新能力。

因地制宜,以多元融合開創城軌交通新格局

2023 年,國家發展改革委基礎司委托中國城市軌道交通協會開展了《城軌交通多元融合可持續發展模式和路徑研究》,關于城軌多元融合可持續發展理念,佘才高代表認為多元融合可持續發展模式和路徑研究,是國家發展改革委前瞻謀劃、系統部署,基于當前城市軌道交通發展的客觀實際所提出的發展理念,是助力新型城鎮化背景下,軌道交通更好承擔都市圈城市群公交出行新使命的導向標;也是破解中小規模城軌交通面臨的客流小、強度弱、出行占比低、動能不足等發展瓶頸的試金石;更是全面探索行業內部各個業務板塊實現新融合新發展的大擂臺。

佘才高代表表示,推動多元融合工作涉及面廣、業務關聯度高、對企業發展的影響十分深遠。課題總顧問、協會創始會長包敘定從“引流、增收、降本”三大痛點著手,經過不斷研究探索,提出的“九元”融合,從理念上統一了城軌交通行業對“元”的思想認識,厘清了內涵定義,指明了多元融合可持續發展的總體方向。在具體實施中,各家由于情況不同,在哪些板塊實施融合、如何推進融合、如何評價融合效果等一系列問題,從本質上是一個從戰略選擇到落地執行,再到后評估和優化調整的完整PDCA 循環,應結合工作實際和發展要求,在做好充分調研和論證工作的基礎上統籌實施。

自課題提出以來,南京地鐵堅持系統梳理,一方面,對已經開展的融合工作進行總結提煉,形成南京地鐵多元融合可持續發展的基本框架;另一方面深化對未來業務的規劃設計,結合南京地鐵“十四五”戰略錨定的發展方向,對下一步融合工作實施路徑進行研究。目前,南京地鐵正大力推進四網融合、站城融合、綠智融合、產業融合等一系列工作。

在四網融合方面,早在2002 年,在《南京城市軌道交通線網規劃》中已經提出多網融合理念,經過多年深耕,已形成城市軌道、市域軌道、城際鐵路、干線鐵路四網融合的發展格局。目前“軌道上的南京都市圈”已運營7 條市域線路,里程接近300 公里,當前正大力推進S2 寧馬線、S4 寧滁線、S5 寧揚線建設,同時深入探索新的都市圈發展走廊,持續完善《南京都市圈多層次軌道交通體系規劃》研究。整體來看,主要的融合策略:一是廊道融合(線路融合),通過有效整合網絡、通道資源,不斷提升服務水平,如S1 機場線、S7 寧溧線早晚高峰開行跨線貫通快車,S1機場線計劃與在建6 號線貫通運營,在建S2 寧馬線與寧安城際鐵路推進廊道資源共享等。二是樞紐融合,通過打造一體化綜合交通樞紐,提高聯程聯運服務水平和效率,比如在南京站、南京南站以及祿口機場等重要交通樞紐,引入多條城市、市域軌道交通線路及城際、干線鐵路,提高多層次網絡間運輸效率,放大樞紐效應。三是運服融合,通過運輸管理模式一體化,實現車票一體化、安檢一體化。比如南京站、南京南站鐵路出站—地鐵進站方向目前已實現安檢互信。未來,南京地鐵將充分用好都市圈跨省、跨市聯動發展機制優勢,拓展都市圈軌道服務范圍、提升軌道運輸效能,進一步探索鐵路與城軌運營服務融合的更優機制。

在站城融合方面,自成立以來,南京地鐵“軌道+TOD 綜合開發”模式,經歷了“單站劃撥”“站樓一體”“片區一體”和“站城一體”四個階段,累計開發建設項目28 個、建筑面積達157 萬平方米。開發過程中,積極爭取有力支持,推動南京市政府于2022 年1 月出臺《關于進一步推進南京市軌道交通場站及周邊土地綜合開發利用的實施意見》,確保規劃制定、土地供應、收益分配等實施工作得到政策支持與落地。同時,大力推進已運營地鐵線路車站、區間、場段等地鐵沿線不動產確權工作,累計完成8 線、逾500 萬平方米土地權證辦理,為站城一體化開發掃清合規障礙。未來,南京地鐵將借助城市更新、存量資源盤活等契機,繼續圍繞在建和規劃線路可挖潛資源,做好前瞻謀劃,儲備未來發展動能,更好推動南京軌道交通高質量可持續發展。

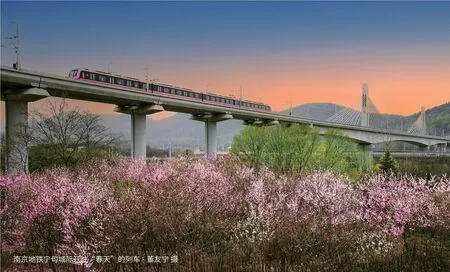

南京地鐵寧句城際開往“春天”的列車-董友寧 攝