遵義會議精神與長征精神不可分割

武鳳珠

紅軍長征路,中國紅色文化研究會副會長王立華走了兩次。在靠近長征勝利終點的地帶,他看到一處紀念設施“修建得高大氣派”。雕刻著長征大事記的石徑,從山下延伸至山頂,詳盡到連紅軍機關報《紅星》報發表了一篇文章都有記載,卻偏偏缺少了遵義會議、茍壩會議等重要史實。

“如果沒有遵義會議,還有接下來的長征嗎?還有紅軍的勝利嗎?還有新中國的誕生嗎?還有今天中國的崛起嗎?”王立華說,正是遵義會議確立毛澤東主席在黨中央和紅軍中的領導地位后,中國革命才從勝利走向勝利。“在絕境中,全黨全軍痛定思痛,這才在遵義會議把毛主席請出來!”

1935年1月召開的遵義會議,糾正了博古、王明、李德等“左”傾領導在軍事指揮上的錯誤,成為黨和紅軍歷史上一個生死攸關的轉折點。由此孕育生成的遵義會議精神,內蘊著堅定信念、敢于擔當,實事求是、自我革新,獨立自主、敢闖新路,民主團結、顧全大局等豐富內涵,于2021年9月第一批入選中國共產黨人的精神譜系。

在百余年黨史中,至今熠熠生輝的遵義會議,對于紅軍長征和中國革命具有怎樣的重要意義?遵義會議精神又如何內蘊在不朽史實中?近期,圍繞遵義會議及其精神內涵,王立華接受了本刊記者采訪。

遵義會議糾正了錯誤的軍事領導

記者:請您介紹一下,在遵義會議召開前,紅軍長征面臨著怎樣的情境?

王立華:遵義會議召開前,中央紅軍經歷了第五次反“圍剿”失敗和長征初期嚴重受挫,處于從湖南省通道縣轉兵到貴州省遵義市的階段。這一段時期,有關長征路線和方向斗爭的焦點是:向北還是向西?

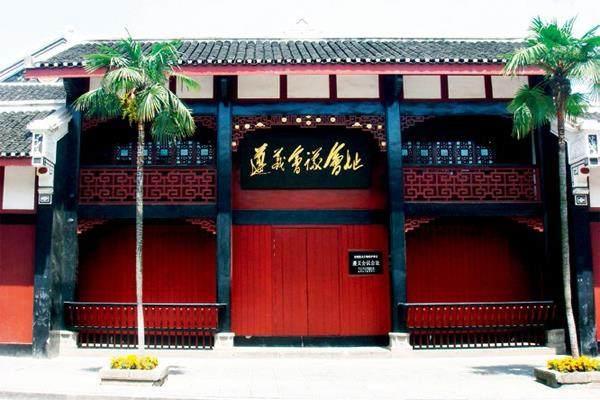

圖為位于貴州省遵義市的遵義會議會址。(資料圖)

博古、李德確定的目標是向西突圍后北上,與紅二、六軍團會合。蔣介石對這一目的判斷得很清楚,調集了幾十萬大軍層層圍堵,一場湘江戰役后,8.6萬中央紅軍只剩約3萬人,但是博古、李德仍然一意孤行,堅持北上,往敵人布下“天羅地網”的包圍圈里鉆。

在這種情況下,中央和紅軍領導層越來越感到,不能再聽任他們繼續錯誤指揮了!紅軍渡過湘江后,在通道縣和貴州省黎平縣、甕安縣猴場鎮三地,連續召開通道會議、黎平會議、猴場會議,作為遵義會議前的3個預備會議,一點一點地糾正前進的路線和方向,也逐步削弱了博古、李德的權力。遵義會議的召開,正是這場斗爭的結果。

紅軍渡過烏江后,到了黔軍軍閥王家烈的地界。王家烈的軍隊,戰斗力相對較弱,前面的紅軍偽裝成黔軍部隊,在遵義城門前要求開門,輕易地就智取了遵義。遵義城里的國民黨官兵沒有想到,紅軍會來得這么快,他們沒做任何防備,好吃的、好喝的都沒有破壞。在之前的長征路上,紅軍幾乎天天打仗,仗仗關乎生死存亡。在這里,紅軍休整了近半個月,也是在這樣的情形下召開了遵義會議。

會議召開之前一段時期的長征路上,毛澤東的正確路線與博古、李德等人錯誤路線的斗爭,在遵義會議上基本得到解決,這是遵義會議敢于實事求是糾正錯誤、自我革新精神內涵的鮮明體現。

遵義會議精神內蘊在會場史實中

記者:遵義會議的重要意義廣為人知,會議現場的細節人們卻少有聽聞,而遵義會議精神恰恰體現在會議現場發生的真實事件中,可否請您講述幾個會場的代表性片段?

王立華:1935年1月7日凌晨紅軍占領遵義后,中央政治局召開擴大會議。毛澤東提出,應當先著重解決紅軍軍事路線問題,總結第五次反“圍剿”以來的情況,決定下一步的行動方針。會上,先是博古作主報告,接下來是周恩來作副報告,之后是張聞天作了徹底否定博古報告的反報告。他們發言之后,毛澤東系統地闡述了之前的軍事路線為什么是錯誤的,應當采取什么樣的戰略戰術等。陳云后來回憶,毛澤東講得系統而有道理,大家一下子折服了!毛澤東近兩個小時發言的主要思想,后來凝練成文章《中國革命戰爭的戰略問題》。

聽完毛澤東的發言,王稼祥表示完全贊同,他批判了博古、李德的錯誤,并建議取消李德、博古的軍事指揮權,把軍事指揮權交給毛澤東。其他參會人員的發言也多言辭激烈、切中要害。朱德直接表態:“丟掉了根據地,犧牲了多少人命!如果繼續這樣的領導,我們就不能再跟著走下去!”

為期3天的遵義會議,撤銷了博古、李德的最高軍事指揮權,增選毛澤東為中央政治局常委。當選為中央政治局常委,意味著黨中央的決策,毛澤東都必須參與。由此,毛澤東重新回到黨和紅軍軍事決策核心,這也是遵義會議最重要的意義之所在。

其實在遵義會議前后,中央政治局召開了一系列會議,包括為遵義會議作準備的通道會議、黎平會議、猴場會議,以及在遵義會議后召開的“雞鳴三省”會議、扎西會議、茍壩會議等。經過這一系列會議確立和鞏固了毛澤東的領導地位,而遵義會議是一個關鍵的轉折點,因此我們將其視為長征途中最重要的會議,也是中國革命史上最重要的會議之一。

正因這些內蘊著敢于擔當、實事求是、顧全大局等精神內涵的歷史真實,遵義會議才彰顯出極為重大的意義:它確立了以毛澤東為代表的新的中央領導,在極端危急的歷史關頭挽救了黨、挽救了紅軍、挽救了中國革命,也鑄就了這場會議不朽的精神豐碑。

遵義會議精神延續在之后的長征路上

記者:能否請您分析一下,遵義會議的召開如何改變了后來的長征路,遵義會議精神又對中國革命進程產生了怎樣的深遠影響?

王立華:我們重走長征路到遵義市茍壩村時,看到公路兩側的路燈上端,都裝飾著一桿鋼槍挑一盞馬燈,也有不少人購買小馬燈留作紀念。馬燈是茍壩的一個標志,也是一種精神的象征。

事實上,遵義會議本身并沒有對中央領導人進行職責分工,軍事上仍然由周恩來負責,但是毛澤東已經開始發揮主導作用。一個多月后,紅軍長征到了云南省威信縣扎西鎮,周恩來認為還是應當由毛澤東指揮,并為此做工作。毛澤東提議由張聞天負總責。這一考慮對于尊重共產國際、團結當時領導層中從蘇聯回來的同志、應對日后復雜的斗爭形勢等,都起到了重要的積極作用。

1935年3月,黨中央和紅軍領導層就打不打“打鼓新場”出現意見分歧。多數人認為應當打,毛澤東堅決不同意。在集體表決時,毛澤東不僅意見被大家否定,他剛剛擔任6天的紅軍前敵總政委職務也被撤銷了。

馬燈的故事是周恩來最先講述的。茍壩會議于晚上結束,否定了毛澤東的正確意見,下達命令讓部隊進入戰斗位置。毛澤東雖然遭遇否定的打擊,但是并沒有消極灰心,深夜毅然提起馬燈,穿過稻田小路走了40多分鐘,來到周恩來和朱德的住處,說服了他們。于是深夜約1點半時,朱德又發布命令,部隊暫且不動。恰在當晚,敵軍密碼被破譯,情報完全支持了毛澤東的判斷。在次日召開的中央政治局會議上,毛澤東的意見得到了大家的普遍贊同。

茍壩會議被許多研究者視為遵義會議的續篇,會后成立了由毛澤東、周恩來、王稼祥組成的新“三人團”,從此,紅軍完全接受毛澤東的軍事領導,他成為實際上的紅軍最高指揮者和全黨領導核心。

遵義會議后,中央紅軍四渡赤水、重渡烏江、兵臨貴陽逼昆明、巧渡金沙江,跳出敵人的包圍圈,轉危為安。從此,中國革命在毛澤東的領導下,從勝利走向勝利!