紅色精神傳承視域下的大別山革命老區地理研學實踐活動設計

卞荷雨 丁志偉

摘 要:紅色研學實踐作為一種獨特的綜合實踐活動,在促進旅游業升級、推動素質教育發展和加強紅色文化傳承方面起著重要作用。本文以革命老區大別山六安市的紅色資源為依托,以地理核心素養和紅色精神的培育為終極目標,確定“行走大別山,重溫紅色路”為研學主題,提出“認知、思維、實踐、情感”四維研學目標,圍繞主題對研學思路、研學路線、研學內容、師生活動、研學評價等方面進行系統設計,以期推動地理實踐教學與傳承紅色精神的深度融合。

關鍵詞:地理研學;紅色精神;大別山革命老區

中圖分類號:G633.55? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ? ?文章編號:1005-5207(2024)04-0071-05

研學旅行是由教育部門和學校有計劃地組織安排,通過集體旅行、集中食宿方式開展的研究性學習和旅行體驗相結合的教育活動,是綜合實踐育人的有效途徑[1]。2016年,教育部等11部門印發了《關于推進中小學生研學旅行的意見》,研學旅行被正式納入中小學教育教學計劃。2019年,教育部組織全國中小學生研學實踐教育營地座談研討會明確將進一步加大研學實踐教育工作力度,在政策制定、師資建設、標準研制、規范管理等方面加快相關工作。習近平總書記指出“要加強革命傳統教育、愛國主義教育、青少年思想道德教育,把紅色基因傳承好,確保紅色江山永不變色”[2]。紅色文化底蘊深厚、內涵豐富,蘊藏巨大的德育價值,為中小學德育工作的開展提供了物質載體、價值引領及精神指導。同時,地理學科包羅萬象,具有綜合性、區域性和實踐性的特點,在開展研學實踐教育方面具有獨特優勢。因此,開展紅色地理研學實踐不僅是進行革命傳統教育的重要途徑和校內外協同育人的創新形式,更對弘揚和培養民族精神、帶動革命老區經濟社會協調發展具有重要的現實意義和深遠的歷史意義[3]。目前,眾多部門機構、社會組織、企業公司都以研學旅行為載體開展多種多樣的紀念活動,各地中小學也依托自身和社會力量組織各種紅色研學旅行實踐,但普遍存在重紀念和觀光旅行、輕紅色研學深度挖掘等現象,未能有效體現研學的教育性和實踐性。因此,在紅色研學實踐中如何推動地理教學與紅色精神深度融合,開發出符合新時代中小學生需要的研學旅行產品成為亟待解決的問題。

大別山獨特的地理位置使其成為典型革命老區,在開展紅色地理研學方面具有得天獨厚的優勢。然而受歷史因素和客觀原因制約,大別山革命老區目前還屬于地跨三省的發展“洼地”,雖然資源豐富,但資源優勢尚未充分轉化為發展優勢。就大別山區中心城市六安市而言,擁有典型的亞熱帶植被垂直帶譜等地理資源,烈士陵園、博物館、紀念館、革命根據地舊址等紅色資源,還有由淠史杭精神、治淮精神等構成的大別山精神譜系,但依托資源基礎的地方性特色研學設計并不多。因此,本研究以六安市為研學地,推動地理實踐教學與傳承紅色精神深度耦合,以期豐富研學實踐案例,促進革命老區紅色地理研學的發展。

一、研學地區位及資源優勢

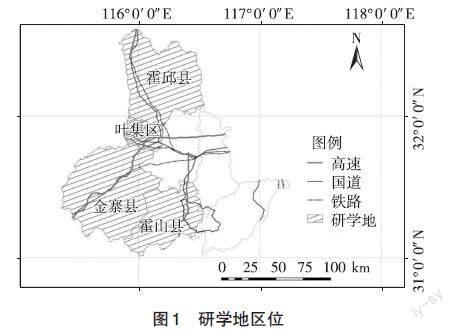

1. 研學地區位

大別山地處我國華東地區,坐落于安徽省、湖北省、河南省交界處,西接桐柏山,東至霍山和張八嶺,是長江與淮河的分水嶺,以大別山脈為中心的鄂豫皖地區共有20余縣。其中,六安市包括了霍邱縣、葉集區、金寨縣和霍山縣,位于安徽省中西部,屬于北亞熱帶溫暖濕潤季風氣候。近年來,六安市積極打造“綠水青山,紅色六安”名片,形成了以大別山風景道貫穿全市旅游景區的地方特色,推動了紅色生態旅游的可持續發展。研學地區位如圖1所示。

2. 研學地的資源優勢

(1)自然景觀獨樹一幟

六安市依托依山襟淮、承東接西的區位優勢形成了獨特的自然地理景觀,具有諸多可供研學考察的資源。其中安徽大別山國家地質公園,由于經歷了20幾億年的漫長地質演化和頻繁的巖漿活動,使得園區內集花崗巖地貌、火山巖地貌、構造地貌和丹霞地貌為一體,具有極高的研究價值。此外,作為淮河流域典型庫區所在地,六安市也為探索淮河流域的自然特征以及生態保護等地理野外研學提供了廣闊空間。

(2)人文鄉土氣息濃厚

六安市的非遺資源種類多樣、內容豐富,蘊含著大別山的社會面貌和人文精神,鄉土氣息濃厚。如在天堂寨天貺節時,游客們可以穿上大別山地域服裝參與民俗表演,感受天堂寨吊鍋宴濃厚的飲食文化,具有較強的參與性和體驗性。在文旅融合背景下,六安市將非遺“活態性”的市場基因和日益繁榮的旅游活動進行優勢互補,積極打造“非遺+研學”,提升了知名度和美譽度,帶來了可觀的社會效益和經濟效益。目前,六安市有三處省級非遺傳承基地,已成為重要的研學旅行目的地,發揮出較強的科研教育功能。

(3)紅色精神薪火相傳

抗戰時期,20多萬人的金寨縣有10萬英烈犧牲,堅持28年紅旗不倒,留下了彌足珍貴的革命精神。2016年,習近平總書記在參觀金寨縣博物館時指出,要沿著革命前輩的足跡繼續前行,把紅色江山世世代代傳承下去。如今,六安市擁有不可移動革命文物276個,革命遺址遺跡533處,國家和省、市級愛國主義教育基地46處,為紅色研學實踐奠定了深厚的基礎。此外,六安市還在不斷挖掘紅色資源富礦,大力弘揚大別山精神,培育出一批4A級以上旅游景區,創建了霍山、金寨2個以紅色為主題的國家全域旅游示范區,堅持紅色旅游與美麗鄉村建設深度融合,實現紅色革命與綠色生態、藍色科技和古色歷史等旅游產品聯動,增強了紅色旅游的時代性、吸引力和影響力。

二、研學實踐活動方案

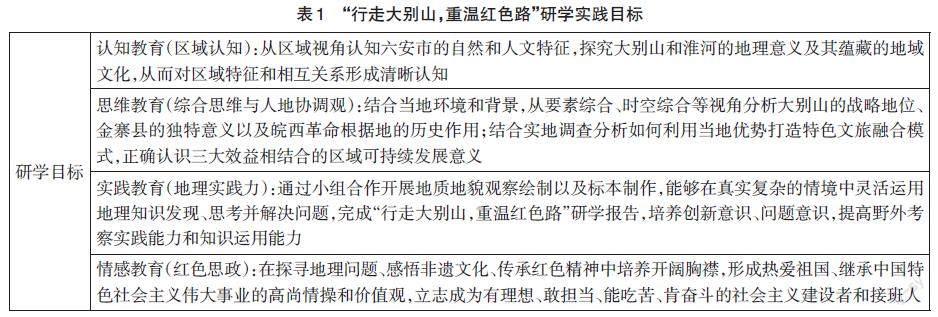

1.研學實踐目標

研學旅行的目標是通過親近和探究自然、接觸和融入社會、關注和反省自我、體驗和感受集體生活,使中小學生養成價值認同、實踐內化、身心健康、責任擔當等意識和能力[4]。結合該目標以及地理核心素養與紅色教育要求,確定研學實踐目標如表1所示。

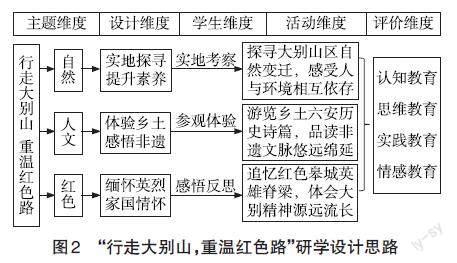

2. 研學設計思路

以大別山區六安市(霍邱縣、葉集區、金寨縣和霍山縣)為研學地,以“行走大別山,重溫紅色路”為研學主題,通過創設真實問題情境,通過以學生為中心、教師引導的研學形式和自主探究、小組合作等多樣化學習模式,創造“游中學、學中研”的良好氛圍,力求從認知教育、思維教育、實踐教育和情感教育4個方面培育學生素養,以期為提升地理素養、厚植革命情懷提供支撐。研學設計思路如圖2所示。

3.研學路線規劃

研學路線規劃應秉持“研學為主,旅游為輔”的原則,以最優路徑串聯研學地點,體現出區域差異性和研學規律性,達成“以點串線,以線帶面”的效果[5]。本次研學路線規劃遵循計劃性、實踐性、整合性及開放性等原則進行設計(圖3)。

4. 研學內容安排

研學內容應以提高學生的地理實踐力為首要任務,以地理核心素養和紅色精神的培育為終極目標,以新課標的具體學業水平要求進行設計,既要對應國家課程內容,又要體現校本課程創新,更要符合學生學情,具有趣味性、科學性與探究性(表2)。

5.研學評價設計

根據研學實踐目標和內容安排,從四個維度構建評價指標,總分為100分,自評和組評各占25%,師評占50%。根據評價結果鑒定學生表現,并對本次紅色地理研學實踐進行調整完善,進而更好地實現綜合實踐育人目的。學生研學評價設計如表3所示。

三、研學實踐啟示

1.尋找校內外資源契合點,落實研學教育任務

研學教育任務是為促進書本知識與生活經驗的深層次連接,因此,開展研學活動需要充分耦合校內外資源,以校內教材為基礎、校外課程為延伸。地理教材是一套成熟且有較強邏輯性和科學性的系統,也是培養學生地理核心素養的關鍵,但其靜態和固定的模式不可避免會產生距離感。這就需要發揮校外資源的獨特優勢,尋找學生知識范圍和日常生活的契合點,增強地理研學的實用性。本次研學實踐正是以具有重要地理意義和紅色意義的大別山為載體而設計,充分利用與地理教學相匹配且價值較高的紅色資源,讓學生可調動地理思維分析歷史事件,進而引發情感共鳴,提升探究紅色文化和地理知識的興趣。

2. 創新產品設計形式,豐富研學教育內涵

研學實踐不僅要求對知識的專業講授,更需要通過豐富的活動形式,激發研學者的探究欲望,真正實現“內化實踐”取代“觀光游覽”,落實其教育屬性[6]。本次紅色地理研學設計正是踐行了這一宗旨,采取“地理+紅色+N”的模式,打造更加全面、立體、生動的研學產品。如“地理+紅色+科技”“地理+紅色+非遺”“地理+紅色+美食”“地理+紅色+手工”等,借助觀、聽、觸、感等多感官增加研學的趣味性和參與度,由表及里、由淺入深,多點聯動、釋放合力,增強學生體驗感和滿意度,達到寓教于樂、潛移默化的綜合研學效果。

3.完善評價反饋體系,鞏固研學教育成果

研學評價需具有全面性、表現性和開放性,能直觀地體現學生的學習效果、知識應用水平和能力提升情況,進而推動研學活動更加規范、課程更加優化。本次紅色地理研學評價注重學生研學過程中行為或技能所表現出來的能力[7] ,從認知、思維、實踐、共情等4個維度以及自評、組評和師評3個方面構建評價體系,力求更加公正、客觀、實效地展現研學成果。而在整個研學活動結束后,相關部門和機構應通過線上與線下相結合的方式,充分收集學校、教師、家長和學生對研學景點安排、線路設置、活動策劃、基礎設施等方面的建設性意見并加以利用,以便進行針對性優化,以期更好地實現研學教育課程改革。

四、結語

紅色旅行作為新時期傳播社會主義核心價值觀的重要方式,對增強學生紅色文化底蘊、提升精神境界具有促進意義。將獨特的地理情境融入紅色資源,打造紅色地理研學活動是研學實踐的創新和進步。本次研學活動以典型革命老區大別山六安市為例,通過設計完整的研學方案,為紅色地理研學實踐研究提供示例,從地理視角揭示紅色文化資源的教育意義,既豐富了旅行內容,又提升了地理學科的生命力。未來,舉社會各界之力,打造更多內涵豐富、形式綜合、具有地域特色的研學方案,促進素質教育發展和紅色文化傳承,仍是研學旅行的重點發展方向。

參考文獻:

[1] 黃志毅.基于UbD理論的地理研學旅行課程設計——以鄂西“一江兩山”研學為例[J].地理教育,2021(11):53-56.

[2] 易煉紅.賡續黨的紅色血脈,弘揚黨的優良傳統[N].人民日報,2021-11-30(9).

[3] 雷鳴.開展紅色研學的四個原則[J].中學地理教學參考,2022(3):1,70.

[4] 段玉山,袁書琪,郭鋒濤,等.研學旅行課程標準(一)——前言、課程性質與定位、課程基本理念、課程目標[J].地理教學,2019(5):4-7.

[5] 王斯綺,伍洋,程清平.核心素養培養視域下的紅色研學課程設計——以云南省昆明市為例[J].地理教育,2022(8):65-68.

[6] 肖維維,雷云茜,徐群月.文旅融合背景下紅色研學旅行的發展策略研究——以桂東縣為例[J].產業與科技論壇,2022(23):91-94.

[7] 董麗琴,許月玲.紅色精神引領下的鄉土地理主題研學設計——以“泉州洪四村紅色基地”為例[J].地理教育,2023(4):60-65.