腦卒中殘疾患者情緒障礙及相關因素調查

陳勝棣 吳明財 危娟 陸妍楠 陳永華

廣州市番禺區中心醫院急診科(廣東省廣州市,511400)

腦卒中目前為我國國民第一位死亡原因,也是疾病致使成年人殘疾的首要原因[1]。腦卒中后導致偏癱、語言障礙、失認、失用等功能障礙,不僅給患者帶來了生理上的巨大挑戰,還有深遠的心理影響。面對殘疾現實、身體功能喪失以及社會環境壓力時,患者可能會遭遇自我認同的危機和價值感的流失,這些因素極易觸發自我厭惡情緒[2]。自我厭惡是指個體對自我某些方面持久或不斷重復地厭惡,并產生一系列回避和排斥的行為反應[3],是一種持續性的消極自我圖示,常常被認為與抑郁癥和焦慮癥等情緒障礙問題有關。自我厭惡是近年來國外慢性病患者心理健康研究領域新的熱點,研究顯示[4-7],自我厭惡對患者心理健康具有較強的破壞性,對焦慮、抑郁等負性情緒的發生和發展具有明顯的強化與推動作用,且與患者自傷行為、自殺傾向密切相關。然而國內關于慢性病患者自我厭惡的相關研究尚處于探索階段,對腦卒中患者的相關研究鮮有報道。本研究通過探討腦卒中后殘疾患者自我厭惡現狀及其影響因素,旨在為制定針對性干預措施改善其自我厭惡狀況提供探索依據。

1 對象與方法

1.1 調查對象

選取2021 年6 月—2023 年4 月我院收治的336 例腦卒中后殘疾患者作為調查對象,納入條件:①年齡≥18 歲;②符合腦卒中診斷標準,經CT 或MRI 檢查確診[8];③Barthel 指數(BI)得分≤85分,確定為卒中后殘疾患者[9];④意識清醒,能正常溝通交流。排除條件:①精神障礙者;②既往有身體殘疾者(非腦卒中導致);③合并其他嚴重疾病者。本研究通過醫院倫理委員會審查(批號:PYRC-2023-348)。所有患者及其家屬均知情同意。

1.2 調查工具與內容

(1)一般資料問卷:包括性別、年齡、受教育程度、宗教信仰、婚姻狀況、居住地、家庭人均月收入、工作狀態、腦卒中史。

(2) 自我厭惡量表(Questionnaire for the Assessment of Self-Disgust,QASD):中文量表由金燕飛等[10]漢化修訂,目前已廣泛應用于慢性病患者自我厭惡水平的測評,包括個人厭惡和行為厭惡2 個維度共14 個條目,其中個人厭惡維度有9個條目,行為厭惡維度有5 個條目,各個條目采用1~5 級評分,“完全不符合”計0 分,“完全符合”計4 分,計分范圍0~4 分,總分范圍0~56 分,總分越高患者的自我厭惡水平越高。量表Cronbach’sα系數為0.854。

(3)Barthel 指數(Barthel Index,BI):此量表的中文量表由侯東哲等[11]漢化修訂,用于患者自理程度的評估,包括10 個項目,總分0~100 分,總分越高自理程度越好,其中總分≤85 分可判定患者為殘疾。量表Cronbach’sα系數為0.892。

(4)傷殘接受度量表(Acceptance of Disability Scale,ADS):中文量表由陳妮等[12]漢化修訂,包括擴大、從屬、包容、轉變4 個維度32 個條目,各條目計1~4 分,總分32~128 分,總分越高傷殘接受度越高。量表Cronbach’sα系數為0.835。

(5)社會支持評定量表(Social Support Rating Scale,SSRS):由肖水源[13]編制,包括客觀支持、主觀支持、支持利用度3 個維度10 個條目,總分12~66 分,總分越高社會支持水平越高。量表Cronbach’sα系數為0.876。

1.3 調查方法

在患者床邊進行現場問卷調查,調查前向患者解釋調查的目的和方法,取得患者知情同意后,由患者獨立且匿名填寫。共發放問卷336 份,回收有效問卷304 份,有效回收率90.48%。

1.4 數據分析方法

采用SPSS 22.0 統計學軟件對數據進行統計分析,計量資料采用“均數±標準差”表示,組間均數比較采用t檢驗或方差分析,方差不齊時采用t’檢驗;采用Pearson 相關性分析自我厭惡與BI 指數、傷殘接受度、社會支持的相關性;采用多元線性回歸分析自我厭惡的影響因素。以P<0.05 為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 腦卒中后殘疾患者自我厭惡得分

腦卒中后殘疾患者自我厭惡總分39.65±7.11分,各維度得分及條目均分見表1。

2.2 不同特征腦卒中后殘疾患者自我厭惡總分比較

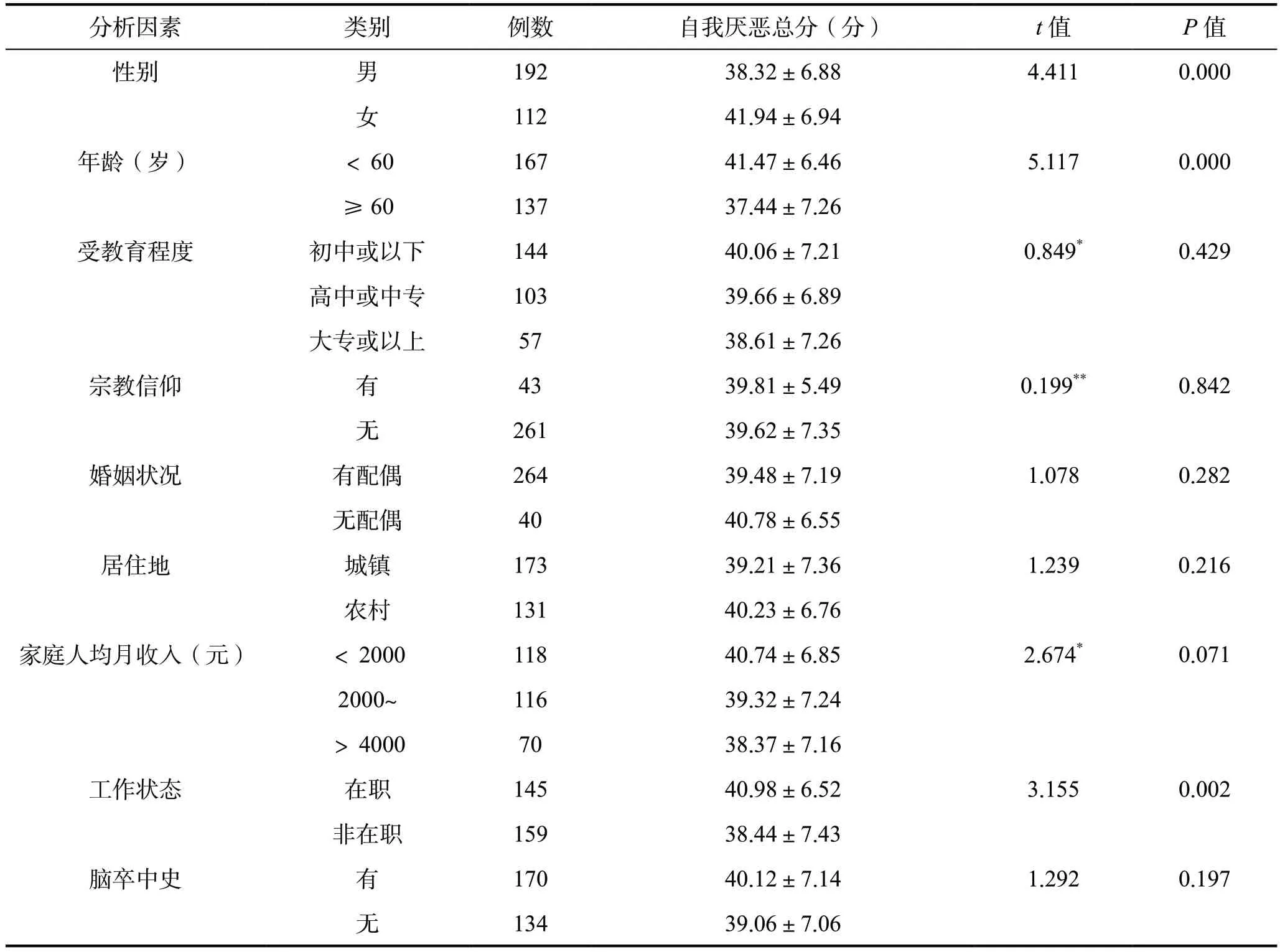

不同性別、年齡、工作狀態的腦卒中后殘疾患者自我厭惡總分比較差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 不同特征腦卒中后殘疾患者自我厭惡總分比較Table 2 Comparison of total self-loatling scores of different types disabled stroke patients

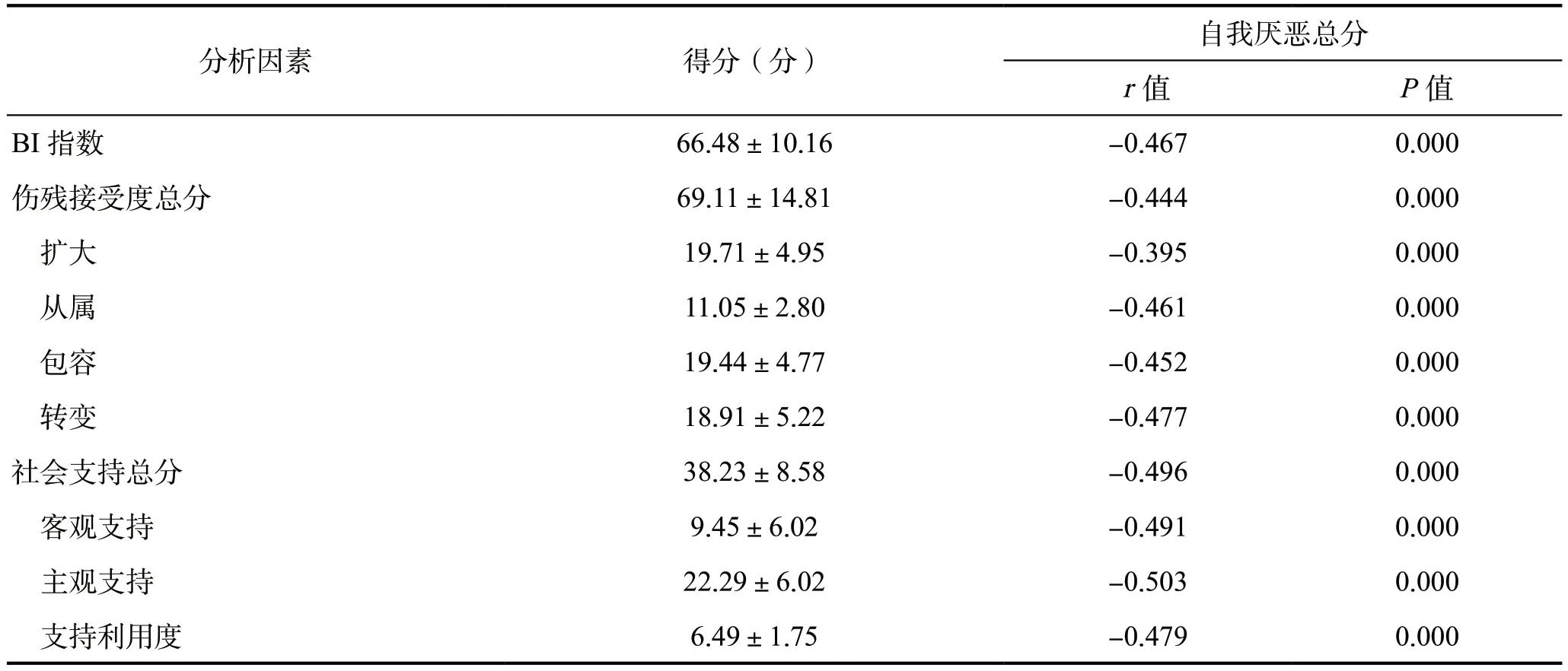

2.3 腦卒中后殘疾患者自我厭惡總分與Bl 指數、傷殘接受度、社會支持的相關性

腦卒中后殘疾患者自我厭惡總分與BI 指數、傷殘接受度總分及各維度得分、社會支持總分及各維度得分均呈負相關(P<0.05),見表3。

表3 腦卒中后殘疾患者自我厭惡總分與Bl 指數、傷殘接受度、社會支持的相關性Table 3 Correlation of total self-loathing scores with Bl,disability acceptance,and social support of disabled strok pationts

2.4 腦卒中后殘疾患者自我厭惡總分的多元線性回歸分析

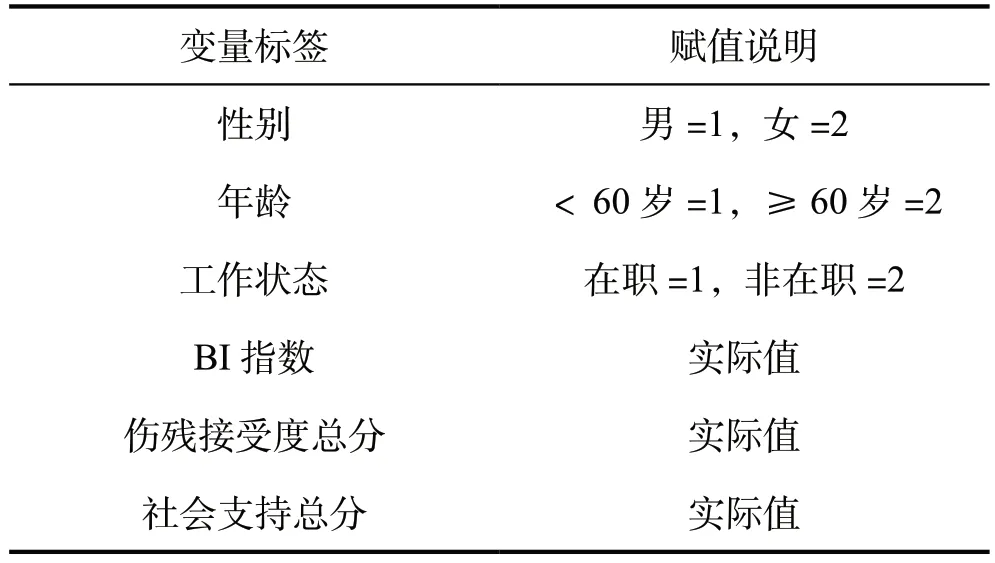

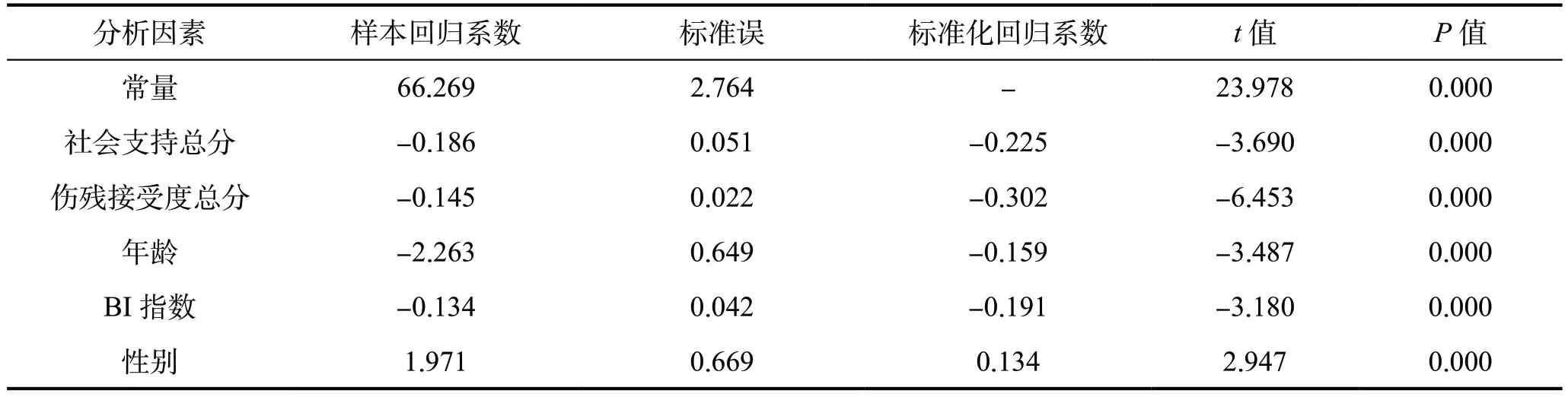

以一般資料中有統計學意義的變量(性別、年齡、工作狀態)、BI 指數、傷殘接受度總分、社會支持總分為自變量,以自我厭惡總分為因變量,變量賦值情況見表4,行多元線性回歸分析,結果顯示,性別、年齡、BI 指數、傷殘接受度總分、社會支持總分為腦卒中后殘疾患者自我厭惡的主要影響因素,共預測53.1%的總變異(R2=0.542,調整R2=0.531;F=41.827,P=0.000)。其中,女性、年齡<60 歲,BI 指數低、傷殘接受度總分低、社會支持水平低的腦卒中殘疾患者自我厭惡水平更高,見表5。

表4 自變量賦值Table 4 lndependent variable assignment

表5 腦卒中后殘疾患者自我厭惡總分的多元線性回歸分析Table 5 Multiple linear regression analysis of total self-loathing scores of disabled stroke patients

3 討論

3.1 腦卒中后殘疾患者自我厭惡現狀

本研究中腦卒中后殘疾患者自我厭惡總分39.65±7.11 分,高于量表得分中間值28 分,略高于覃琦[14]報道的永久性腸造口患者的38.29±5.41分,表明腦卒中后殘疾患者自我厭惡水平較高,需引起關注。究其原因為:①腦卒中后殘疾患者身體發生了根本性的改變,無法像以前一樣自由行動,加之恢復過程漫長而艱難,患者可能擔心自己無法恢復到原來的狀態,這種對身體改變的不滿和對未來的恐懼容易導致患者對自己產生厭惡情緒,從而表現出較高的自我厭惡水平。②腦卒中殘疾可能使患者無法承擔家庭的責任、無法繼續從事以前的工作或無法參與原來的社交活動,患者容易對自己產生消極看法,覺得自己變得沒有價值,從而引發自我厭惡的情緒。兩個維度中個人厭惡維度條目均分高于行為厭惡,與Burden 等[15]報道的截肢患者的研究結果一致。個人厭惡維度反映的是個體對其外貌或身體形象感到厭惡和排斥的程度,該維度得分較高的原因可能為腦卒中殘疾是患者對其產生自我厭惡感的最主要和最直接的原因。研究顯示[16-17],慢性病患者自我厭惡會對其生理和心理健康產生負面影響,影響其康復進程并阻礙其回歸正常生活。因此,醫護人員應早期評估并識別自我厭惡水平高的腦卒中后殘疾患者,制定個性化護理計劃,可采取認知行為療法干預[18]和團體心理干預[19],以降低其自我厭惡水平。

3.2 腦卒中后殘疾患者自我厭惡的主要影響因素

3.2.1 性別 本研究發現,女性腦卒中后殘疾患者自我厭惡水平高于男性,與Palmeira 等[18]研究結果相似。女性在個性特征上更注重自己的外貌和體態,情緒更為敏感,當遭遇腦卒中殘疾后,女性患者面對患病前后的落差更容易對自己產生厭惡情緒,表現出較高的自我厭惡水平。此外,在我國傳統文化中,女性承擔著家庭的主要照顧責任,腦卒中殘疾會導致女性患者難以承擔原有的家庭責任,容易對自己產生厭惡情緒。因此,醫護人員應重點關注女性腦卒中后殘疾患者,主動關心患者,幫助其接納自身身體狀況,同時幫助其建立家庭、朋友和社區的支持網絡,使其感到被接納和支持,從而降低其自我厭惡水平。

3.2.2 年齡 本研究發現,年輕的腦卒中后殘疾患者自我厭惡水平高,與Schienle 等[20]研究結果相似。年輕患者正處于人生的關鍵時期,肩負著家庭的重要責任,處于職業生涯的重要階段,然而腦卒中后殘疾會使其日常生活和工作能力受到嚴重影響,導致其無法照顧家庭或勝任工作,甚至需要依賴他人的照顧,這種角色變化和能力喪失容易引發其自我厭惡情緒。此外,相較于年長患者,年輕患者在處理重大變故的人生閱歷和生活經驗相對不足,面對患病前后的落差,更容易對自己產生厭惡情緒。因此,醫護人員應重點關注年輕的腦卒中后殘疾患者,為患者制定個性化康復訓練計劃以提升其日常生活與工作能力,同時建立腦卒中患者微信群促進患者間互動,幫助患者盡快適應其新的生活狀態,從而降低其自我厭惡水平。

3.2.3 Bl 指數 本研究發現,BI 指數得分低的腦卒中后殘疾患者自我厭惡水平高,即自理程度差的患者自我厭惡水平高,與Akram 等[21]研究結果相似。自理程度差的腦卒中后殘疾患者常常表現為無法完成基本的個人衛生保健、基本家務和日常生活,需要依賴他人照顧、無法從事原有的工作、無法保持正常的社交活動等,這些均會導致患者感到自我價值的喪失和生活質量的顯著下降,從而容易引發其自我厭惡情緒[22-23]。因此,醫護人員應重點關注自理程度差的腦卒中后殘疾患者,引導并鼓勵其積極進行身體康復訓練和生活技能訓練,盡可能恢復其自理程度,同時為患者提供心理咨詢以幫助其應對自我厭惡情緒,從而降低其自我厭惡水平。

3.2.4 傷殘接受度 本研究發現,傷殘接受度高的腦卒中后殘疾患者自我厭惡水平低,與Ypsilanti等[19]研究結果相似。傷殘接受度是指個體對其殘疾或功能障礙的認知、情感和行為的接納程度[12]。傷殘接受度高的腦卒中后殘疾患者能夠更好地調整其對自己身體和疾病的認識,并更好地適應新的生活狀態,從而減少其自我厭惡情緒的產生;相反,傷殘接受度低的患者對自身殘疾及其殘疾導致的生活限制常常表現為不接納或拒絕的態度,其容易認為殘疾導致其自我價值的降低,并難以適應新的生活狀態,從而引發其產生自我厭惡的情緒。因此,醫護人員應增強腦卒中后殘疾患者的傷殘接受度,可采取基于焦點解決模式[24]或PERMA 模式[25]的積極心理干預,以提升其傷殘接受度,從而降低其自我厭惡水平。

3.2.5 社會支持 本研究發現,社會支持水平高的腦卒中后殘疾患者自我厭惡水平低,與劉燊等[26]研究結果相似。一方面,高水平社會支持能夠為腦卒中后殘疾患者帶來實質性的幫助,如充分的健康信息支持、良好的生活照顧和醫療幫助,這些能夠幫助其更好地理解和接受自身疾病,從而降低其自我厭惡水平;另一方面,高水平社會支持能夠幫助患者維持良好的情緒體驗,緩沖其在面對疾病應激時的負性情緒困擾[27-28],使其能夠更有信心地主動面對疾病康復的挑戰[29-30],從而降低其自我厭惡水平。因此,醫護人員應幫助腦卒中后殘疾患者增強其社會支持水平,為其提供個性化護理計劃,加強對其健康信息支持并及時疏導其負性情緒,鼓勵患者親友對患者增加實質性援助和情感支持,從而降低其自我厭惡水平。

4 結論

腦卒中后殘疾患者自我厭惡水平較高,需要引起關注,性別、年齡、BI 指數、傷殘接受度和社會支持是自我厭惡的主要影響因素。醫護人員應早期評估并識別自我厭惡水平高的腦卒中后殘疾患者,給予女性、年輕、自理程度差的患者更多關注,增強其傷殘接受度和社會支持水平,從而降低其自我厭惡水平。本研究的不足之處在于研究對象僅選取自一所三級甲等醫院,可能存在選擇性偏倚,未來可實施多中心研究,以更深入地探討腦卒中殘疾患者的自我厭惡狀況。