基于最佳證據總結的康復護理在腦卒中偏癱患者中的應用

肖芝花 黃燕 張芳 婁秋英 楊敏

南昌大學第二附屬醫院神經內科(江西省南昌市,330006)

腦卒中為神經系統常見病,是全球第二大致死原因和致殘主要原因,有數據顯示,70%~80%的腦卒中幸存者遺留不同程度的以偏癱為主的肢體功能運動障礙,而在不同類型的殘疾中,偏癱被認為是人類開展基本活動的主要限制之一,會導致生活自理能力和勞動能力的喪失,嚴重影響患者的生活質量[1-2]。目前,臨床上對于腦卒中偏癱除了給予藥物治療外,還需加強康復護理,雖然臨床推廣的康復護理措施較多,但基于循證的腦卒中偏癱康復護理的最佳證據尚不完全清楚,這導致在開展常規肢體功能鍛煉時,會因醫護人員掌握的相關信息不足、功能鍛煉方法不具體或相互間存在矛盾、患者對功能鍛煉的意義缺乏了解及存在錯誤認知等,最終康復護理效果不佳[3]。本研究將基于最佳證據總結的康復護理應用于腦卒中偏癱患者,以期為腦卒中偏癱患者的康復護理提供更標準、規范、科學的依據,促進患者運動功能和生活質量的提升。

1 對象與方法

1.1 研究對象

選取本院2022 年1—12 月收治的120 例腦卒中偏癱患者。納入條件:①經顱腦CT或MRI檢查確診,診斷符合《中國各類主要腦血管病診斷要點2019》[4]中腦卒中的標準,且為首發腦梗死或腦出血;②年齡≥18 歲;③首次發病時間<30 d,患者意識清楚、神經系統癥狀不再進展;④單側偏癱,且偏癱患肢肌力改良Ashwoth 量表分級0~Ⅲ級。排除條件:①雙側肢體病變者;②昏迷、失語、明顯智能損害者或合并重要臟器功能異常、急性高血壓和急慢性感染者;③合并其他可影響偏癱側肢體活動的疾病者;④既往有肢體神經系統疾病、骨骼肌肉疾病者;⑤既往有認知功能障礙者。按照組間基線資料均衡可比的原則將患者分為兩組,每組60 例。觀察組中男36 例,女24 例;年齡35~80 歲,平均64.28±5.41 歲;病程2~29 d,平均14.56±1.37 d;病變性質:腦梗死28 例,腦出血32 例;偏癱側:左側37 例,右側23 例。對照組中男37 例,女23 例;年齡35~80 歲,平均64.46±5.57 歲;病程2~29 d,平均14.64±1.42 d;病變性質:腦梗死29 例,腦出血31 例;偏癱側:左側38 例,右側22 例。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。本研究經我院倫理委員會批準(院科倫審2022 第106 號)。

1.2 干預方法

1.2.1 對照組 給予腦卒中常規治療、康復及護理,如血壓及血糖管理、藥物干預、相關疾病健康教育等。

1.2.2 觀察組 在對照組基礎上給予基于最佳證據總結的康復護理,具體方法如下。

(1)成立最佳證據總結小組:成立一個由護士長1 名(負責循證方法學指導,整體調控,質量督導)、護理專科護士5 名(負責檢索、評價、總結最佳證據,并負責實施前咨詢、預實驗、康復護理計劃表單與方案的制定)和康復科副主任康復師1 名(負責康復治療工作,解答護理康復難題)組成的最佳證據總結小組。

(2)獲取證據:小組成員采用的中文關鍵詞是“腦卒中”“偏癱”“運動功能鍛煉”“康復訓練”“早期活動”等;采用的英文關鍵詞是“Stroke/Stroke Hemiplegia/hemiplegic/”“Motor function/Functional exercise/Rehabilitation/Early activities”。檢索數據庫包括國家生物技術信息中心(National Center for Biotechnology Information, NCBI)、Pub-Med、Elsevier、 Up To Date、美國國立指南庫 (National Guideline Clearinghouse, NGC)、英國國家衛生與臨床優化研究所(National Institute for Health and Care Excellence, NICE)、澳大利亞Joanna Briggs研究所(Joanna Briggs Institute, JBI)循證衛生保健中心證據總結數據庫等、Cochrane Libarary CDSR、Provation MD、Web of Sci- ence、中國知網、萬方數據庫,檢索文章發表時限為2000 年1 月—2021 年12 月。文獻類型包括指南、專家共識、證據總結、系統評價等。內容包括藥物治療、健康教育、評估、軀體活動、輔助治療等方面。

(3)評價指南:由2 名護士(接受過專業培訓,且學歷為研究生)對臨床指南、專家共識進行獨立評價,注明證據等級并納入推薦證據≥B 級的條目,意見不一致時,由專家評判。最終納入7 篇指南,其中國內3 篇[5-7],國外4 篇[8-11],包含7 個項目,25 條推薦證據,見表1。

表1 腦卒中偏癱患者康復護理方案的證據條目Table 1 Evidence items of rehabilitation care program for hemiplegic patients after stroke

(4)基于最佳證據總結的康復護理的應用:①干預前準備。對新入院患者加強評估與管理工作,并制定腦卒中偏癱康復的最佳證據干預計劃表單。對小組成員加強培訓,課程分為兩部分,第一部分包括循證問題的提出、證據檢索、評價、轉化實踐指導方案等,第二部分包括腦卒中二、三級預防,預防措施的建立等,一節課程60 min,共12 節課程。②實施干預和質量控制。向患者及其家屬詳細介紹和講解之后按照腦卒中偏癱康復的最佳證據干預計劃表(表2)實施,每周由最佳證據總結小組對患者的完成情況進行一次整體評價,針對實施效果不佳者及時查找問題并調整計劃。

表2 腦卒中偏癱康復的最佳證據干預計劃表Table 2 Best evidence intervention plan for stroke hemiplegia rehabilitation

1.3 觀察指標

(1)神經功能缺損程度:干預前后,采用NIHSS 評估,內容包括11 個項目,分值0~42 分,分值越高,神經受損越嚴重[12]。

(2)肌張力:干預前后,采用改良Ashwoth分級量表評定,共分為0 級(正常肌張力)、Ⅰ級(略微增加)、Ⅰ+級(輕度增加)、Ⅱ級(明顯增加)、Ⅲ級(嚴重增加,被動活動困難)和Ⅳ級(僵直,不能活動)5 個等級,級別越高,肌張力越高[13]。

(3)運動功能:干預前后,采用Fugl-Meyer運動功能量表中的上肢運動功能評定量表(Upper Limb Fugl-Meyer Assessment, UL-FMA)和下肢運動功能評定量表(Fugl-Meyer Assessment Lower Extre-Mity,FMA-L)進行評估,其中UL-FMA共33 項,包括上肢反射活動、屈肌協同運動和手指運動等,分值為66 分;FMA-L 共17 項,內容包括下肢反射活動、坐位和屈曲等,分值為34 分,得分越高,表示患者肢體運動功能越佳,并計算整體評分[14]。

(4)日常生活能力:采用簡體版改良Barthel指數量表(MBI)進行評定,內容包括大便控制(0~10分)、小便控制(0~10 分)、進食(0~10 分)、穿衣(0~10 分)、如側(0~10 分)、個人衛生(0~5分)、自己洗澡(0~5 分)、床椅轉移(0~15 分)、平步行走(0~15 分)、上下樓梯(0~10 分)10 項,總分100 分,分值越高,日常生活能力越強[15]。

(5)負性情緒:干預前后,采用HAMD 和HAMA 量表評價,其中HAMD 量表共17 個條目,分值0~53 分;HAMA 共14 個條目,每個條目癥狀由輕至重采用0~4 分的5 級計分法,分值范圍0~56分,得分越高,患者的抑郁、焦慮程度越高[16]。

1.4 數據分析方法

采用SPSS 25.0 統計學軟件對數據進行分析,符合正態分布的計量資料采用“均數±標準差”表示,組間均數的比較方差齊的采用t檢驗,方差不齊的采用t’檢驗;等級資料構成比較采用秩和檢驗。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 干預前后兩組患者神經功能缺損程度比較

干預前兩組NIHSS 評分比較差異無統計學意義(P>0.05);干預后觀察組NIHSS 評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 干預前后兩組患者神經功能缺損程度比較(分)Table 3 Comparison of the degree of neurological deficits between two groups of patients before and after intervention (points)

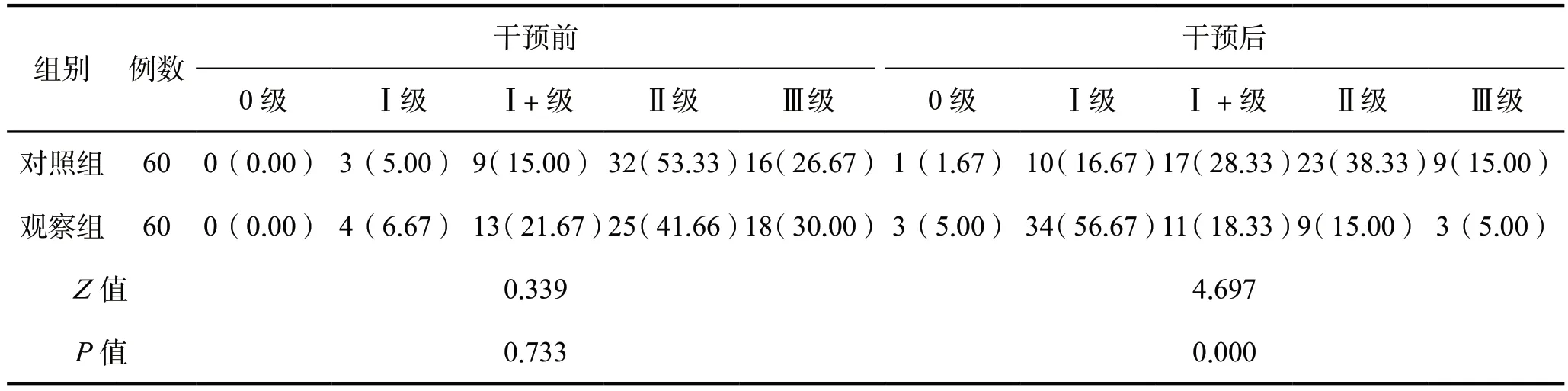

2.2 干預前后兩組患者肌張力比較

干預前兩組差異比較無統計學意義(P>0.05);干預后觀察組Ashwoth 分級優于對照組,組間比較差異具有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 干預前后兩組患者肌張力比較Table 4 Comparison of muscle tone between two groups of patients before and after intervention

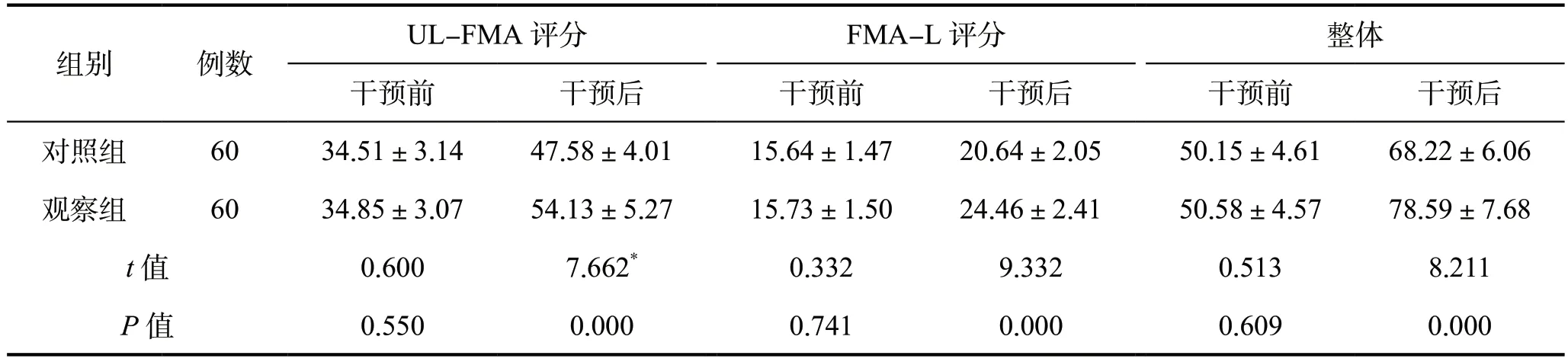

2.3 干預前后兩組患者運動能力比較

干預前,兩組患者UL-FMA 評分、FMA-L評分和FMAS 整體評分比較差異無統計學意義(P>0.05);干預后,觀察組UL-FMA 評分、FMA-L 評分和FMAS 整體評分均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表5。

表5 干預前后兩組患者運動能力比較(分)Table 5 Comparison of motor function between two groups of patients before and after intervention (points)

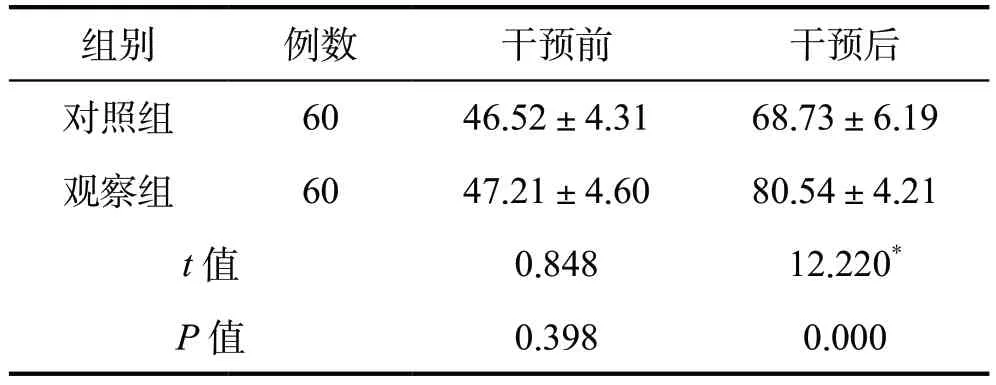

2.4 干預前后兩組患者日常生活能力比較

干預前兩組患者MBI 評分比較差異無統計學意義(P>0.05);干預后觀察組MBI 評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表6。

表6 干預前后兩組患者日常生活能力比較(分)Table 6 Comparison of daily living abilities between two groups of patients before and after intervention(points)

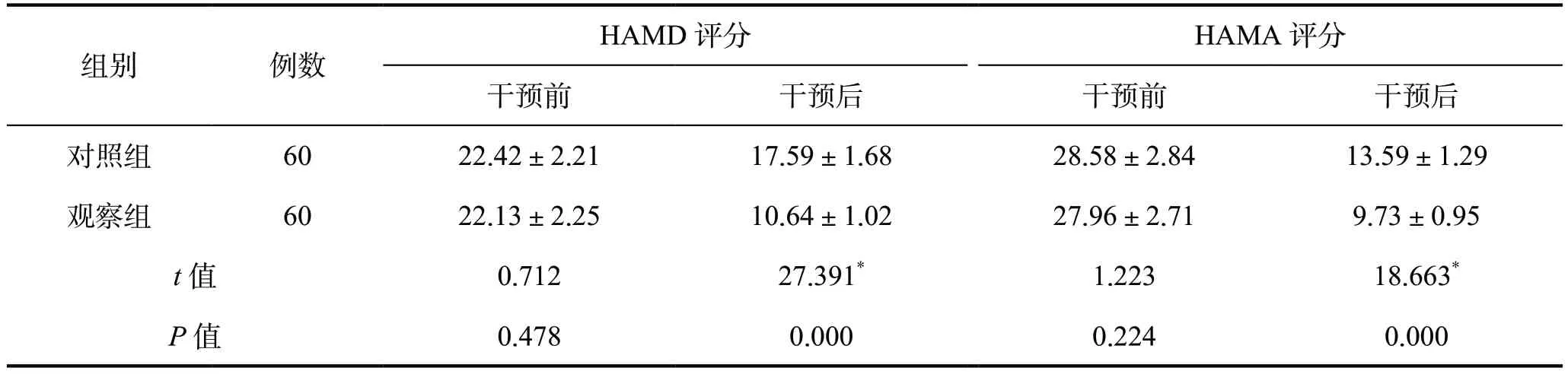

2.5 干預前后兩組患者焦慮、抑郁情緒比較

干預前兩組患者HAMD 評分、HAMA 評分比較差異均無統計學意義(P>0.05);干預后觀察組HAMD 評分和HAMA 評分低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05),見表7。

表7 干預前后兩組患者負性情緒比較(分)Table 7 Comparison of negative emotions between two groups of patients before and after intervention (points)

3 討論

3.1 腦卒中偏癱的發病機制及早期康復護理的重要性

偏癱在腦卒中患者中是較常見的后遺癥,原因為上運動神經元受損,造成高級中樞失去了對脊髓牽張反射的抑制,使得上肢屈肌和下肢伸肌的肌張力明顯增高,由此呈現出“上肢屈曲、下肢伸直”的異常模式[17-19]。也有研究認為,以偏癱為主的肢體功能運動障礙并非是因運動系統本身被破壞,而是因疾病導致的急性神經功能障礙所致,也稱為失用癥,而卒中后大腦神經元具有可塑性,早期給予適宜的康復功能訓練可促進其恢復[20-21]。李曼玲等[22]認為,影響肢體功能運動障礙的因素主要是肌無力和痙攣,但在傳統的康復護理中更注重的是對痙攣的控制和肢體功能的訓練,往往忽略了對肌無力現象的改善,導致康復效果不佳。

3.2 基于最佳證據總結的康復護理方案可以減輕腦卒中偏癱患者神經功能缺損程度,改善肌張力

本研究結果顯示,干預后,觀察組NIHSS 評分低于對照組,改良Ashwoth 分級優于對照組。分析其原因可能是通過總結早期康復護理的最佳證據,明確了康復開始時間、強度、頻率、人員分工等,這些因素可決定早期康復是否能順利開展,有助于確保患者入卒中單元后及時接受康復訓練,而康復功能訓練過程中通過不斷刺激大腦傳入神經,可促進受損的神經元再生修復,最大程度恢復神經功能;同時,在病情平穩的48 h 后即對患者進行肌電生物反饋療法,并指導患者針對相應肌肉進行漸進式抗阻力訓練、交互性屈伸肌肉肌力強化訓練,可促進肌力的恢復[23]。

3.3 基于最佳證據總結的康復護理方案可以提升腦卒中偏癱患者運動功能和日常生活能力

患者日常生活活動大多需利用上肢運動實現,而其能否實現主要取決于雙上肢的協同運動能力,但腦卒中后神經系統受損,造成上肢運動功能損傷或喪失,由此造成患者在協調使用雙臂方面受阻,這種發病機制使得超過60%的腦卒中患者的日常生活活動能力受到影響。另外,腦卒中偏癱患者下肢運動功能損傷后患側肢體負重能力差、支撐期縮短,對健側肢體過度依賴,在步行中搖擺晃動明顯,并表現為劃圈步態,移動能力欠佳,跌倒效能低,年平均跌倒發生次數為2.20~4.90 次,直接導致患者日常生活活動受限[24-26]。因此,改善上下肢運動協調能力是康復護理中最基本、最重要的環節。本研究中,干預后的觀察組UL-FMA 評分、FMA-L 評分和整體評分以及MBI 評分均高于對照組。分析其原因為通過總結早期康復護理的最佳證據,明確了康復訓練方式和方法,通過采用任務導向性訓練方式,采用重復練習的方式能夠促進功能的習得,并循序漸進增加任務的難度,可以給患者適當的挑戰和信心。通過采用Bobath、運動再學習方案相結合的康復方法,可提高肢體運動功能和日常生活能力;同時,將功能性電刺激輔助康復治療融入到常規訓練中,可以更好地促進上下肢運動功能的改善,且有助于提升患者日常生活能力[27]。

3.4 基于最佳證據總結的康復護理方案可以緩解腦卒中偏癱患者負性情緒

各項康復護理方案的開展的最終目的是促進患者回歸社會,但部分腦卒中偏癱患者會存在失眠、抑郁、焦慮、恐懼等各項心理障礙,若無法及時得到處理,會對后續的康復治療產生負面影響。在身體功能恢復良好的患者中,也有半數以上存在社會功能障礙,導致難以回歸社會,可見心理健康亦是必不可少的關注內容[26,28-30]。本研究顯示,干預后,觀察組HAMD 評分和HAMA 評分均低于對照組。分析其原因,通過總結早期康復護理的最佳證據,在患者康復的整個過程中提供健康宣教、心理支持,充分與患者交流溝通,能夠及時發現患者的負性情緒并解決,同時制定患者版的康復計劃表單,能夠讓患者入院后即知曉康復的整體流程、目標和要求,有助于提升患者對疾病和康復的整體認知,減輕患者茫然無助感,并有助于促進患者有計劃性的開展康復訓練,可提高患者的依從性和信心,從而有助于緩解患者負性情緒[31-32]。

綜上所述,基于最佳證據總結的康復護理可減輕腦卒中偏癱患者神經功能缺損程度,改善肌張力,提升運動功能和日常生活能力,并可緩解患者負性情緒,促進身心康復。但本研究僅針對偏癱患者制定康復護理計劃,加之樣本量較少,今后仍需擴大樣本量,開展更多類型的康復研究,以提高腦卒中患者整體生存質量。