建成環境影響公共健康的國內外比較研究及啟示

李 珊,張 林,李建軍,陳婷婷,陳錦棠

(1.廣州大學 建筑與城市規劃學院,廣州 510006;2.中山大學 地理科學與規劃學院//中國區域協調發展與鄉村建設研究院,廣州 510275)

公共健康(Public Health)常被譯為“公共衛生”,最早起源于西方醫療衛生科學(王璐,2022),與民生福祉密切相關。健康早期狹義指無疾病、無衰弱的身體狀況,逐漸演變為廣義的在心理、生理和社會三大維度的完好狀態(趙曉龍 等,2021)。建成環境(Built Environment)指通過人為規劃、建設改造的實體空間(曹陽 等,2019),由土地利用、交通系統及綠色環境等要素組合而成,能促進居民行為與社會交往等生活方式,進而對公共健康產生直接或間接影響。2016年中國出臺《健康中國2030規劃綱要》,把健康融入城鄉規劃、建設與治理的全過程,倡導城市與居民健康協調發展(牟燕川 等,2022),引發重點關注。科學識別健康風險與合理規劃建成環境成為新時代下規劃與地理學者們的重要使命。

早期階段城市規劃主要從土地利用、道路交通維度對公共健康進行干預,近年綠色空間成為關注的重要要素。具體地,心理健康研究側重于分析環境破壞(Beemer et al., 2021)、噪聲污染(李春江等,2019)及生活壓力對居民抑郁焦慮、負面情緒(陳箏,2018)等癥狀的影響;生理健康重點關注由環境變化引起的慢性疾病,包括呼吸疾病(王蘭等,2021a)、肥胖(Papas et al., 2007)、失眠(佟歡 等,2022)、近視(Yang et al., 2022)等方面;此外,學界也關注多部門建構的社會健康價值觀體系,從社會效益視角探索鄰里效應(袁媛 等,2018)、人際交往、體育鍛煉(魯斐棟 等,2015)與建成環境之間相互作用,旨在營造良好的社會物質環境以提升居民幸福感。

國內研究相對西方學界還處于探索階段,相關理論與實證研究亟待系統性梳理。因此,本文基于2000—2022年建成環境影響公共健康的國內外文獻進行計量分析,比較兩者在研究現狀、研究群體、數據方法與研究內容等方面差異,總結建成環境對公共健康的影響機制與作用路徑,期冀豐富中國健康地理研究,為管理部門制定針對性的規劃戰略提供學理參考。

1 國內外文獻計量分析

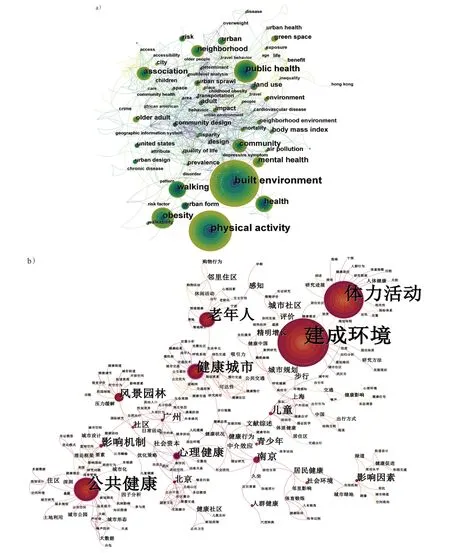

文獻數據來源于WOS、CNKI數據庫,英文文獻以“health”“built environment”以及“urban”和“community”等詞進行組合檢索,中文文獻以“建成環境”“體力活動”“公共健康”“健康”等詞為檢索條件,最終篩選出2000—2022年以建成環境與公共健康為主題的英文文獻420 篇,中文文獻238篇①為便于比較,本文將CNKI中文文獻歸為國內研究,將WOS英文文獻歸為國際研究。,并利用Citespace進行計量分析。

國際圖譜中高頻關鍵詞集中在“built environment (178 次) ”“physical activity (163 次) ”“public health(72次)”“obesity(71次)”“walking(59 次)”等;其中中心性最強的關鍵詞是“body mass index(0.21)”和“land use(0.2)”(圖1-a)。研究可劃分為3 個演化階段:1)2000—2010 年,研究議題聯系緊密,關注環境影響因子、身心疾病和個體健康狀態,以“land use”“community design”“urban sprawl”等為突現詞②突現詞,主要指某一時間段內首次出現的詞語,代表研究的議題創新與前沿趨勢。,從空間格局上解析環境與健康之間的關系;2)2011—2016 年,聚焦健康社區、飲食環境與貧困狀態等,以“walking”“behavior”“obesity”為突現詞,關注個體行為活動與肥胖的關系;3)2017—2022年,研究議題相對獨立,“quality of life”“green space”“perception”“mental health”等突現詞涌現,更關注建成環境對心理健康的影響機制,如居住環境選擇與環境評價框架等。

圖1 2000—2022年國際(a)及國內(b)文獻的關鍵詞共現圖譜Fig.1 Co-occurrence mapping of international keywords(a) and domestic keywords(b) during 2000-2022

國內圖譜中高頻關鍵詞主要集中在“建成環境(143 次)”“體力活動(82 次)”“公共健康(51次)”“老年人(32次)”“健康城市(24次)”等議題。其中,中心性最強的關鍵詞是“健康城市(0.77) ”“心理健康(0.72) ”和“影響機制(0.59)”(圖1-b)。研究進展大致可分為兩大階段:1)2006—2014 年,以引進國外相關理論為主,關注建成環境與公共健康之間的因果聯系,以“交通”“購物行為”“休閑活動”“步行”“出行方式”等為突變詞,關注人本視角下的行為活動研究;2)2015—2022 年,“城市社區”“上海”“廣州”“南京”“健康社區”等突現詞出現,研究從理論探討轉向實證檢驗,更關注對微觀社區尺度如藍綠空間、噪聲、體力活動等要素對公共健康影響路徑的量化評估。

2 國內外關于建成環境影響公共健康的研究框架

建成環境影響公共健康的理論基礎主要來源于西方學界的社會生態模型理論、精明增長理論、注意力恢復與壓力舒緩理論等。其中,社會生態模型理論由國外學者引入城市研究中(Bronfenbrenner,1977),強調外在環境對健康行為的促進作用,提出建成環境要素借由體力活動提高公共健康水平(Sallis et al., 1998)。精明增長理論是美國早期城市化發展的特定產物,倡導城市土地使用效率與自然文化資源保護的協同(Handy et al., 2005),后續從社區尺度出發關注影響居民健康的潛在因素(Jerrett et al., 2013)。注意力恢復與壓力舒緩理論,將景觀空間作為改善活動方式的健康資源,提出視覺上接觸綠色景觀能促進個體無意識釋放情緒并緩解壓力(Ulrich et al., 1991; Kaplan, 1995)。國內學者則多引入注意力恢復與壓力舒緩理論,探討綠色景觀的健康促進效益(譚少華 等,2009)。本文基于學界理論基礎、數據方法與研究內容總結出“建成環境要素—中介影響—公共健康”的分析框架(圖2)。

圖2 建成環境與公共健康研究框架Fig.2 A research framework of environment and public health

2.1 研究對象

2.1.1 群體差異 國際研究側重關注兒童(Rahman et al., 2011)、青少年(Dzhambov et al., 2018)、老年人(Lee and Lee, 2019)、女性群體(Shaoming et al., 2023)以及特殊群體。就青少年而言,運動資源分配不公會提高肥胖概率(Gordon-Larsen et al., 2006)。對老年人而言,可活動范圍與活動方式受限易導致慢行疾病,優化步行環境是改善其健康狀態的重要手段(Kerr et al., 2012)。對低收入群體與少數族裔而言,綠色公共空間的可獲得性影響不同階層的健康狀態(Wolch et al., 2014; James et al.,2017)。

國內研究以老年群體為主,女性群體近期也引發關注。對老年群體而言,充足的藍綠空間(陳玉潔 等,2020)、良好的步行環境(姜玉培 等,2020)與可達的養老設施(王蘭 等,2021b)有利于他們參與體育鍛煉、社會交往與鄰里步行等活動,進而促進身心健康。女性地理視角下,居所到活動場所的步行距離、高熱量食物可獲得性與購物頻率等因素影響女性老年人身體質量指數(BMI)(陳春 等,2018)。

2.1.2 尺度差異 相關研究具有尺度性差異:在宏觀層面包括城市形態(Frank et al., 2005)、交通規劃(Nieuwenhuijsen et al., 2016)、綠地系統等;在微觀層面則涵蓋周圍設施可達性、空間環境品質與居民體力活動等場所設計(李經緯 等,2020a)。

國際研究兩方面均有涉及。1)宏觀尺度:從城市用地形態與交通選擇等視角看待公共健康(Giles-Corti et al., 2016)。城市蔓延是居民高死亡率的潛在原因之一(Hamidi et al., 2018),緊湊的城市形態有利于預防肥胖和慢性病;合理的交通規劃能改變個體出行方式(Sallis et al., 2016),降低空氣污染與環境噪音(Nieuwenhuijsen et al., 2016);綠地規模縮減易引發環境正義,“剛好夠綠”策略能縮小綠地使用的階層差異(Wolch et al., 2014),城市綠化程度越高,老年人壓力與抑郁水平越低(Lee and Lee, 2019)。2)微觀尺度:從社區層面挖掘影響公共健康的建成環境的評價框架與關鍵因素(Frumkin, 2003)。在社區內外改善空間環境品質(Villanueva et al., 2015)、設計緊湊貫通且步行與公交友好的街道網絡,能提升居民健康狀態(Marshall et al., 2014)。

國內研究逐漸從宏觀轉向微觀尺度,重視借助城市規劃手段來優化建成環境以促進公共健康(丁國勝 等,2017)。1)宏觀尺度:城市綠地有利于改善公共健康(姚亞男 等,2018),可通過視覺接觸、直接接觸、主動參與等方式促進公眾健康(馬明等,2016);關于城市交通要素的研究相對缺乏,僅探討交通政策、交通模式及交通污染的健康效益(黃婧 等,2015;張育,2016;楊文越 等,2023)。2)微觀尺度:社區與街區層面的研究日益豐富,聚焦于社區空間步行性(張昊 等,2020)、社區恢復力(楊瑩 等,2019)、居住區噪聲(李春江 等,2019)等因素對公共健康的影響。

2.2 數據與方法

數據可分為3種形式:1)小數據:傳統問卷調查與現場訪可談獲取主觀評價數據,涵蓋建成環境感知(秦波 等,2018)、出行模式(Marshall et al.,2014)、活動類型(馬明 等,2019)、健康自評量表(Guite et al., 2006;李春江 等,2019)等,可定量或定性評估建成環境、體力活動對個體身心健康的影響(James et al., 2017;陳玉潔 等,2020);2)大數據:多源多尺度大數據如政府公開數據、衛星遙感影像、街景等,用于提取土地利用、街道路網(Kerr et al., 2012)、綠地空間(Wang et al., 2021)等要素及其相互關系;3)新數據:新興機器設備數據是客觀測度健康狀態的新出口,能彌補傳統數據的主觀局限性。輔助穿戴設備、生物傳感器以及虛擬現實技術(陳箏 等,2018;Luo et al., 2022),可獲取的個體腦電、心率、眼球活動等健康指標(Shaoming et al., 2023)。

學界側重定量分析建成環境對公共健康的影響機制,如通過多元回歸模型挖掘多維度指標對公共健康的影響程度,通過結構方程模型驗證多個影響路徑下潛變量與顯變量的共變關系(彭慧蘊 等,2018),通過中介效應模型探索建成環境影響的間接路徑,通過傾向值匹配法與最小二乘法,對個人屬性、選擇偏好等干擾要素進行控制(張延吉 等,2018;2019)。

3 國內外關于建成環境對公共健康的影響機制比較

3.1 綠色空間要素影響公共健康的研究比較

綠色空間作為自然療愈的主要場所,是引導居民健康行為的空間載體(圖3)。如何將公共綠色福祉均勻滲入城市規劃是社會各界關注的重點議題。國際研究關注自然生態環境、日常活動場所下的綠色空間對公共健康的影響。在自然生態環境中,學者梳理了綠地要素作用于健康的路徑機制,關注行道樹減少道路污染暴露的屏障作用、植物蒸騰活動對城市熱島的緩解效應、自然聲景及物理措施對噪音暴露的心理調節作用(Markevych et al., 2017)。在日常活動場所方面,學者們圍繞社區環境與工作場所進行實證研究。在社區環境中,證實提升綠地可用性可削弱交通噪音(Gidl?f-Gunnarsson and ?hrstr?m, 2007)、增加綠色屋頂數量能改善空氣質量且緩解城市綠地緊缺(Yang et al., 2008),通過恢復性質量、體力活動和社會凝聚力等間接途徑積極影響心理健康(Dzhambov et al., 2018);在工作場所中,發現加大綠色接觸頻率能減少工作壓力并激發積極的工作態度(Lottrup et al., 2013)。

圖3 綠色空間要素對公共健康的影響Fig.3 The impact of green space elements on public health

國內研究早期關注建成環境對公共健康的影響路徑、要素指標與評估框架等理論分析。綠色空間的健康效益可從社會與生態2方面切入。不同社會經濟水平的空間影響綠地使用機會(劉曄 等,2023);生態環境通過降溫、降噪與凈化等方式得以改善,借由綠色恢復、身體活動和植物保健提升生理健康,也可通過緩解情緒、加強人際交往、提升生活滿意度等促進心理健康(應君,2007),這些研究為后續的評估指標與作用機制奠定基礎(馬明 等,2016;董玉萍 等,2020)。近年,通過實證探討綠地影響公共健康的路徑成為研究熱點,尤其關注個體行為模式在其精神恢復過程的中介作用(彭慧蘊 等,2018),如體力活動與社會交往是提升老年人健康效應的間接途徑(陳玉潔 等,2020),綠地訪問能正向調節大學生情緒(劉暢 等,2018),增加校園綠色接觸可獲得更高的心理健康效益(應君 等,2023)。

3.2 土地利用要素影響公共健康的研究比較

學界關于土地利用影響公共健康的研究起步較晚,既有研究集中于西方發達國家,將土地利用視為約束土地開發強度與調整空間布局的公共政策(圖4)。國際學者認為土地利用通過交通出行對公共健康產生影響。實證研究表明,早期以北美為代表的蔓延型土地開發模式,加劇了居民對私家車的依賴(Ewing et al., 2003),不僅直接增加了能源消耗、污染排放和交通事故等,也間接降低了個體參與體力活動機會。而高密度的緊湊開發模式通過完善公共交通體系,能縮短出行距離、改變出行模式與降低個體開車時間(Frank and Pivo, 1994),實現對慢性疾病如肥胖風險的有效控制(Frank et al.,2004; Stevenson et al., 2016)。但也有學者持相反觀點,認為高密度城市的居住環境空氣流通性差,會引起更嚴重的生態污染,對公共健康產生不利影響。近年學界開始關注土地覆蓋變化及用地類型引發的健康問題,有研究發現熱帶地區中建設用地與農業用地的擴張導致森林面積萎縮并提升瘧疾發生率(Sheela et al., 2017),商業與工業用地產生大量廢氣排放而導致消極健康感知,公共綠地與開放空間改善能帶來積極健康感知(Vaz et al., 2015)。

圖4 土地利用要素對公共健康的影響Fig.4 The impact of land use factors on public health

國內土地利用數據的完整度不足,相關研究以理論探討為主。土地“用地類型”“開發強度”和“混合程度”等指標被納入土地利用影響公共健康的研究框架,形成降污染、增鍛煉、促交往的健康路徑(王蘭 等,2016;李經緯 等,2020b)。但關于何種土地利用模式更有利于公共健康未形成統一結論,蔓延式的土地擴張戰略對公共健康的影響存在區域差異(魯斐棟 等,2015)。有學者以北美為研究對象發現,低密度建成環境不利于非機動交通,引發的空氣污染對個體產生負面的健康效應,提出緊湊型土地利用有利于完善慢行交通體系、促進個體健康生活方式(林雄斌 等,2015);而基于上海街道的實證研究卻發現高人口密度、停車場密度與個體健康呈現負相關,通過提高地鐵站與道路交叉口的密度能促進個體健康(孫斌棟 等,2018)。

3.3 道路交通要素影響公共健康的研究比較

道路交通是城市發展的核心骨架,通過交通出行方式與道路環境暴露等影響公共健康(圖5)。國際較早對交通體系影響公共健康的理論進行探討。出行模式由高耗能的私人機動駕駛轉向低碳環保的公共交通可以減少空氣污染(Sallis et al., 2016),目的地的鄰近性與連通性影響居民出行選擇的重要因素。良好的社區環境與交通設施會促進個體的積極交通選擇(Sallis et al., 2004),由交通引發的空氣污染、交通傷害和噪音問題會導致慢性疾病風險和醫療成本的增加(Frank et al., 2019)。構建緊湊居住環境、減少機動出行、促進積極交通、發展綠色空間等是未來城市設計的有效方案(Mueller et al., 2021)。基于上述理論,學者們進行了豐富的實證研究,在交通出行方面,發現緊湊、高混合度以及行人友好的設計可降低居民的機動出行選擇(Cer-vero and Kockelman, 1997),如人行道覆蓋率高的學校會緩解人車沖突并降低事故發生率,而鄰近高速路、交通用地與公交站點則會增加學校交通事故風險(Yu, 2015)。在道路環境暴露方面,證實了交通污染暴露高會影響兒童認知發育速度(Sunyer et al., 2015),高密度城市的交通噪音易導致高度煩惱和睡眠障礙(Guo et al., 2023)。

圖5 道路交通要素對公共健康的影響Fig.5 The impact of road traffic elements on public health

國內研究從慢行網絡、交通事故和交通污染等方面進行探討。慢行網絡方面,小尺度的街道網絡可通過增加道路連通性以分解交通壓力和保障行人安全,提高土地使用效率創造多類型慢行活動,促進個體加入“慢行+公共交通”低碳活動(張育,2016)。交通事故方面,緊湊通達的街道布局、高密度的低等級道路有利于降低交通事故發生率,出入口數與機動車道數的作用則相反(謝波 等,2022)。交通污染方面,交通噪音對心血管、神經和內分泌等均產生影響(黃婧 等,2015)。此外,交通管制措施如機動車限行、鼓勵共享交通、推行新能源汽車等能改善空氣質量,并且空氣污染與交通性體力活動存在交互作用,在功能聚集、交通便利、藍綠空間充足的區域內體力活動健康“凈”效應更高(許燕婷 等,2021)。

3.4 其他要素影響公共健康的研究比較

3.4.1 中介要素對公共健康的影響 僅從建成環境的視角關注公共健康,解釋性尚不足,需將其他變量納入考量框架(圖6)。國際率先探討建成環境影響公共健康的多種中介途徑:1)體力活動是討論度最高的中介變量。優化綠色環境質量可促進個體體力活動(Markevych et al., 2017),提高土地利用混合度、交通便利性有利于選擇慢行交通,加大交通性體力活動(Sallis et al., 2004; Handy et al.,2005)。2)緊湊居住形態下鄰里交往更為頻繁。研究表明,緊湊的城市形態有利于個體保持穩定的關系網絡,獲得更強的社會支持與社會適應性,高聚集度社區的居民對人際關系的滿意度會更高(Mouratidis, 2018)。3)社會經濟與種族地位影響飲食差異。中低收入群體和少數族裔更難獲取健康的飲食環境(Black et al., 2014),有研究發現非裔美國人的肥胖風險與不健康的快餐飲食相關(Kwate et al.,2009)。

圖6 中介要素對公共健康的影響Fig.6 The impact of mediating factors on public health

國內研究關注體力活動、社會交往這兩大中介變量的影響。實證研究發現城市綠色空間、藍綠程度及其可達性能通過個體的體力活動、社會交往等途徑,改善個體健康水平(董玉萍 等,2020;陳玉潔 等,2020)。在土地利用和城市設計中,縮短目的地鄰近性、加強路徑連通性、優化空間品質、改善細節設計等方式可增加居民出行意愿,進而增加體力活動頻率(王蘭 等,2020)。交通性體力活動還與空氣污染存在交互作用,就業崗位多、功能設施足、通勤距離短的老城區內居民交通性體力活動更多,健康效益越大(許燕婷 等,2021)。

3.4.2 混淆要素對公共健康的影響 國內外研究認為個體的人口學基本特征、社會經濟屬性以及健康認知等混淆因子需予以考慮(圖7)。人口學基本特征主要包括年齡、性別、教育水平、婚姻狀況等。已有研究發現女性老年人的心理壓力比男性大(Lee and Lee, 2019)、藍綠空間暴露對老年人的健康效益在不同階層間(年齡、性別、月收入)存在差異(陳玉潔 等,2020)。由社會經濟造成的居住自選擇問題也引起了關注,在西方租付能力弱的人群居住環境往往缺乏綠色空間,嚴重影響居民的生活水平與身心健康(劉曄 等,2023),因此有學者提出以“剛好夠綠”城市設計策略來均衡各階級的綠地使用差異(Wolch et al., 2014)。另外,健康認知即對健康的重視程度、態度與意識可能會改變個體的居住選擇和活動行為(尹春,2020)。

圖7 混淆要素對公共健康的影響Fig.7 The impact of confounding factors on public health

4 結論與討論

4.1 結論

本研究通過構建“建成環境要素—中介影響—公共健康”分析框架,對國內外相關研究的理論基礎、議題內容及數據方法進行細致比較,重點探討綠色空間、土地利用、道路交通三大空間要素對公共健康產生的影響及其差異(表1)。總體上,該領域研究發軔于西方,西方更關注社會福利、環境公正等視角下建成環境對多元群體公共健康的影響,國內相關研究起步較晚,主要將西方理論應用于中國語境展開大量實證研究,在理論創新方面的貢獻略顯不足。

表1 建成環境核心要素對公共健康的影響Table 1 The impact of core elements of the built environment on public health

4.2 討論

關于建成環境要素對公共健康的影響方面已取得豐碩成果,極大地推動了健康地理學的發展,但在指標測度、方法視角、研究對象與空間尺度上仍存在提升空間。

1)指標測度。首先,綠地指標評估更多關注“量”如綠地規模面積等,較少關注“質”如內部微觀環境品質(辛昱錚 等,2022),但綠地空間品質直接影響個體進行體力活力的動機,需被納入公共健康評估體系。其次,在指標選取時需考慮空間要素的具體類型,可結合綠地形態、城市綠地分類標準等考量綠色空間健康效益的異質性。另外,需融合俯瞰視角與人本視角構建綜合指標,避免單一維度導致的結論偏誤。

2)方法視角。現有實證文獻是基于隊列研究、抽樣問卷調查的橫斷面靜態分析,更多是探索建成環境的單一或多個要素獨立對公共健康的影響,忽略要素間的交互關系,也無法識別各要素與公共健康影響的因果關系(魯斐棟 等,2015)。如建成環境通過體力活動路徑影響公共健康,但現實可能是個體對體力活動存在需求,才選擇適宜活動的環境,導致“自我選擇”效應。未來可采取相同研究群體、不同時間斷面、建成環境發生改變的縱向對比法,開展長時間追蹤調查,選用雙重差分模型與控制實驗法等解決兩者的因果關系。

3)研究對象。國內對青少年群體尤其大學生群體的關注較少。近年來國內青少年健康問題凸顯,2020年中國大學生健康調查報告顯示,近90%大學生在近一年曾經歷心理困擾(應君 等,2023),且焦慮癥與抑郁癥等比例正快速升高(Ramón-Arbués et al., 2020)。關注青少年學習生活的校園建成環境,是研究青少年身心健康的重要途徑。

4)空間尺度。建成環境要素對公共健康的影響存在邊界效應,如歸一化植被指數與抑郁癥的關聯影響范圍在400~800 m、可用綠地與精神疾病的關聯影響范圍在3 000 m(Nutsford et al., 2013; Mavoa et al., 2019)。但現有研究對健康效益影響范圍的空間閾值考慮不足,多以生活圈活動范圍作為劃定邊界。未來需量化不同建成環境空間要素的健康效益閾值,為管理部門制定精細化干預措施提供參考。

處于社會主義市場經濟轉型期的中國,制度政策、城市建設特征及社會文化環境等與西方國家迥異,在中國語境下需對西方理論與研究結論的適用性進行驗證。未來在理論上需注重在“全球化”框架下融入地方特點并轉向“本地化”;在實證上應構建跨學科融合、高精度、多尺度的建成環境與公共健康動態大數據庫,實現空間建成環境要素與個體健康狀態的交互耦合,拓展新時代背景下健康地理研究的新范式。