數字化背景下基于“學習者-引導者”的智慧學習與敏捷制課協同模式探索

孫蕾 李欣 張艷楠

摘? 要:人工智能與大數據技術的廣泛引用,改變了許多傳統的行業的模式,也改變著人們的行為模式。學習行為與學習環境相互影響,在教育數字化轉型的背景下,高等教育需要優化人才培養的條件要素,從內外環境改變教學與評價模式。該研究從應用型高校智慧教育的實際出發,在學習者和引導者二元視角下,探討現代智慧學習條件的創設和敏捷制課的策略方法。從多維度探究智慧學習要素與敏捷制課之間的相關聯關系和協同系統,提出切合學習者自適性與主動性,支持個性化和差異化學習的支持系統。同時,具有適配性的技術支持系統是學習者與引導者之間重塑教與學新空間,實現良性有效溝通的重要橋梁。智慧學習理念和敏捷制課策略方法需要與適配性技術支持系統相互協作,才能提高學習者與引導者的效率,促進教育的現代化與數字化。

關鍵詞:敏捷制課;智慧學習;教育數字化;教育技術支持系統;協同模式

中圖分類號:G642? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ? 文章編號:2096-000X(2024)08-0005-06

Abstracts: The wide use of AI and big data technology has changed many traditional industry models and people's behavior patterns. Learning behavior and learning environment interaction each other. Under the background of education digitization, higher education needs to optimize the conditions and elements of student education, and change the teaching and evaluation mode from the internal and external environment. Based on the reality of intelligent education in application-oriented colleges and universities, this study discusses the creation of modern intelligent learning conditions and the strategic methods of agile course making from the dual perspective of learners and guides. This paper explores into the correlation and collaborative system between intelligent learning elements and agile courses from a multi-dimensional perspective, and puts forward the learning concept of paying attention to learners' subjectivity and adaptability, and paying attention to humanization and differentiation. At the same time, the adaptive technical support system is an important bridge between learners and guides to reshape the new space of teaching and learning and realize benign and effective communication. The concept of intelligent learning and the strategy and method of agile course making need to cooperate with the adaptive technical support system to improve the efficiency of learners and guides and promote the modernization and digitization of education.

Keywords: Agile courses; intelligent learning; digitalization of education; educational technology support system; synergetic pattern

近年來,我國發布了《中國教育現代化2035》《新一代人工智能發展規劃》《教育信息化2.0行動計劃》等戰略和政策性的教育領域相關文件,進一步加速了教育數字化轉型的發展步伐。信息技術對教育具有革命性的影響,全面的教育改革依賴于教育場景深度而全面有序改革,科技進步與教育發展的融合態勢已初現雛形[1]。為推動智能技術與教育系統有機融合,教育部也明確要進一步實施我國教育數字化轉型戰略,并加快推進教育數字化轉型和智能化升級。教育數字化是未來教育改革的重要方向[2-3],教育數字化轉型是教育主動適應新一輪數字化科技革命的戰略,從智慧社會到智慧治理,高等教育需要重新思考人才培養模式,優化和升級數字化的學習與教育環境,改革在數字化背景下的教與學的評價方法與管理模式,推動高質量可持續的智慧教育體系,完善新時代高等教育機制體制。

一智慧學習與敏捷制課的發展歷程

智慧教育對教育數字化轉型具有重要的推動意義[4]。“智慧學習”是一種借力方法的學習方式,學生應用各種資源、設備、理念更容易實現學習目標。“敏捷”來自敏捷制造意為企業集合各類資源,去快速響應市場需求的生產理念。北京師范大學智慧學習研究院關于智慧學習的研究認為,智慧學習環境簡稱“4A+3E”[5],4A指Anytime,Any where,Any way,Any pace,3E指Easy learning,Engaged learning,Effective learning,智慧學習的發展經歷了主要三個階段,第一階段為泛智學習時代,“泛智”的理念由捷克教育家夸美紐斯提出[6-7],核心觀點為全部的人獲得全部的知識,其方法為傳統的教師通過百科全書式的教材傳授知識、經驗等。劉革平等[8]將“泛”的概念進行了新的延伸,探討了智慧學習的學習本質觀、學習空間、學習方式和學習內容,智慧學習的發展等方面。第二階段為數智化學習階段,從泛智學習向數智化發展的過程中,借助互聯網與信息技術的發展,增加了學習者與智能設備的交互,也使得學習者對于數智設備的操作與技能成為提高其學習效率的影響因素。相比泛智學習時代,數智學習時代學習者的知識接觸面與量都極大地提高了,該階段開始注重教學過程的數字化、差異化和個性化學習方案的定制與課程設計。教學過程的數字化也對學生和教師在信息素養等方面提出了新的要求。第三階段為全智能智慧學習階段。在全智能階段,不再注重知識的橫向廣度,開始注重縱向的理解、綜合與應用,因此采用場景化虛擬現實、增強現實、混合現實(VR/AR/MR)等技術得到關注,該階段更加注重學習遠期目標的實現,做為遠期目標的支持系統,也增強了學習內容、學習方式、學習目標的應用與實踐性目標的達成。

敏捷課程最早由Allen(2012)所發布的SAM(Successive Approximation Model)模型為起點,隨后又出現了FDD(Focus、Development、Design)模型。在前期Vincentis[9]將敏捷理念面向學生教育應用到學校課程的開發中。Arimoto M M等[10]提出了敏捷方法的開發與傳播。也有學者認為敏捷制課是傳統ADDIE(analysis、Design、Development、Implementation、Evaluation)的演變與簡化版。當前由MAURICIO M A等[11]提出的AM-OER(Agile Method for the Development of Open Educational Resources)模型是現有文獻中面向開放式學習教育資源的敏捷課計方法。閆寒冰等[12]探討了敏捷理念在教師培訓課程中的應用;段春雨[13]對敏捷課程理念和模型的緣起、內涵、特征、優勢等方面進行了分析與闡釋,并認為敏捷課程開發制作需要兼顧課程的完整度、教師能力、課程持續迭代中的成本和效益。從企業視角,線上教育的成本固然要低于線下課堂教育。但我國教育是公共事業,教育的質量與公平比成本更加重要,同時教育事業的發展應該順從時代發展更應該注重個體學習規律。因此需要結合時代發展的技術支持,探究進一步提高高等教育質量的方法和理論。高等教育的兩大主體為學生和教師,將科技賦能教育的路徑就包括了提高學生學習的效率,提升教師授課的質量。因此“智慧學習”和“敏捷制課”的理念在互聯網與“智能+”時代就應運而生了。

同時,“互聯網+”的背景對高等教育教學管理體制和教育教學理念帶來了革命性的變化,探索高質量的教學改革與評價模式,是傳統應用型高校專業人才培養適應新的數字經濟發展的必然反饋。例如,近年來新冠感染疫情加速了高校智慧教學的進程,各高校開發與應用各類數字資源與數字系統實現了大規模的“云教學”,在該過程中存在著傳統教學與評價在智慧教育中的不足,這種“云教學”模式也對教師課程的設計有了新要求,適應學習者智慧教育的課程需要融入智慧教育的新理念,同時也要注重學生學習質量、學習過程的監督管理,亟需推進智慧教學變革,提高智慧“云教學”的質量。教育理念與模式隨著科學技術的發展不斷更新,教育的新理念推動教學技術的革新,技術的進步促進教育的現代化。在人工智能與大數據廣泛應用的背景下,智慧學習、敏捷制課將是新時期高等教育領域需要重點研究的新課題。本文將結合應用型高校智慧教育推進的實際與問題,擬通過對“智慧學習+敏捷制課”新理念與方法的探索,促進高等教育在“智慧學習+敏捷制課”背景下智慧教育改革,提升新時代學習者的學習的效率與質量。

二基于學習效率的智慧學習與敏捷制課基本問題及研究目標

智慧教育廣泛存在于不同的教育模式中,與傳統教育模式相比互聯網技術協同下的在線教育包含著智慧教育的理念,現有研究針對高校線上教育模式[14]、互聯網技術對教育的影響[15]及線上線下對比[16]等方面進行了相關研究。如有學者對“互聯網+”背景下的高校線上教育模式進行了研究[14];從目前在線教育的現狀、存在的問題以及可能的改進維度等方面探討“互聯網+”背景下的線上教育[15]和目前線上教育對高等教育的影響[16]。研究認為與面對面教學相比,完全在線模式對學生的學習有負面影響,在該研究實驗中采用學生在線工作,教師在現場協助的方式下,也出現了與傳統教學相比,會降低課程通過率、保留率和學位獲得率[17]的現象。網絡模塊教學弱化了大學教育中最重要的部分——學生的歸屬感,并且存在著網絡化教學沒有教師的監督與引導,學生的自我管理與督促能力有限等問題。目前在網絡科技與教育協同發展背景下,國內研究主要側重于在線課程網絡資源的優化、在線教育網絡技術的提升、在線教育平臺及市場的比較研究、在線教學監督管理與在線評課堂評價系統的研究等幾個方面。國外研究主要討論在線教育的效率問題研究[18]、異質群體在網絡教育中的適應性研究[19]、線上教育的管理和評價機制研究等方面。從國內外研究看,線上教育的管理和評價研究都處于重要地位,由此在線網絡教育的教學質量、課堂學習效率及學生對在線教育的接受度都是中外學者關注的重點。

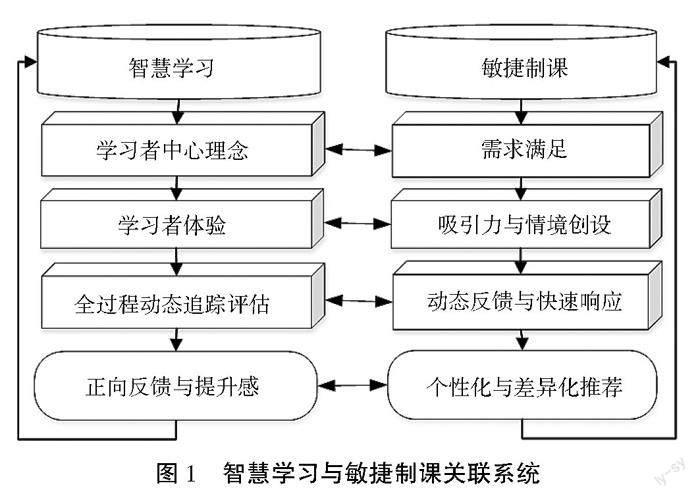

本研究將從實際應用操作角度,切實從教育者、學習者視角出發,結合高質量課堂的打造,探究智慧學習要素與敏捷制課之間的相關聯關系和協同系統,構建基于“學習者-引導者”模式的全方位信息技術支持系統,在一定程度上提升智慧學習的效能和個性化教育的目標。敏捷制課是以智慧學習為依據的,通過智能化的差異化與個性化的課程的打造,提升學習者智慧學習的自適應性,學習目標實現的可預測性。智慧學習是以敏捷制課為根基的,學習的靈魂是知識,課程是知識的載體,以智慧學習為依據的敏捷制課是智慧教育中最核心的要素。因此敏捷制課與智慧學習應該是相互協同相互關聯的。圖1為智慧學習與敏捷制課關聯系統模型。

智慧學習的理念需以學習者為中心,關注學習者的學習體驗,智慧學習要求對學習者學習狀態和學習行為進行動態觀測與評估,并在學習過程中給以正向的反饋與激勵。與智慧學習必備要素相對應,敏捷制課需要根據智慧學習的要素需求采用不同的策略方法。在學生為中心的理念下需要根據學生認知與評估結果,滿足學習者對知識的需求。智慧學習注重學習者的體驗,在敏捷制課中需增強內容吸引力與情境創設下的課堂設計。在學習者全過程追蹤評估中需要引導者介入的動態及時地響應。結合智慧學習的學習者中心要素和學習者體驗,對學習者在學習過程中的正向反饋和有效激勵能夠提升學習者的學習效率與質量。在敏捷制課策略中根據學習后各系統綜合評價內容產生的個性化與差異化推薦是對智慧學習的檢驗,也是對敏捷制課的另一種形式,可以在支持系統的菜單式課程和未來學習建議等方面對學習者提供可參考的具有高切合度的建議。

三? 基于課堂教學要求的智慧學習要素

從學習者主體視角出發,智慧學習包括四個方面內容,學習者體驗、學習支持技術與系統、學習情境要素及教與學的邏輯關系。在專業課程的教學中也應該遵循教與學的四個原則,包括學習資源匹配、教學邏輯自洽、學習體驗豐富和學習反饋及時。智慧學習主要關注學生的能力與智慧的生成。學生將學習體驗轉化為智慧的過程中,融合了學習過程中教學智慧、學習智慧與技術智慧的支持。智慧學習的最終目標為在一定的時空、課程與技術的協同下學習者實現學習成效的最大化。“線上+線下”混合式學習將成為常態,人機交互也將更廣泛應用,場景化教學將成為未來教育的新模式。

(一)? 學習者中心理念

學習者中心理念是個性化學習的首要條件,目前基于大數據分析的教育分析技術能夠實現教學者開展的個性化學習方案的設計,做到根據學生知識體系和歷史教育背景、專業職業發展、學習遠景目標等實現“量體裁衣”式的學習路徑規劃。好的教育效果需要長期的專業化的規劃與實踐。網絡空間資源的共享性,在技術支持下的多資源可獲得性,使得個性化需求能夠得到一定程度的滿足,但學習的效果與效率還需在系統的規劃與設計中實現。目前高校教育的人才培養方案在一定程度上指導了開展個性化學習的學習者目標與規劃,在高校人才培養方案的設置下,加上畢業要求的學分制考核,使得學習者具有一定的目標性,能在一定程度上檢驗學習效率。在畢業學分考核制之外,學習者的學習效率和資源的利用效率,如何度量如何保障學習的效率。高效學習的第一步為目標規劃,第二步為高效學習,第三步為實踐檢驗,這樣才能形成一個閉環的良性系統。因此個性化以學生為中心理念的智慧學習,需要高效學習的路徑規劃。該路徑也存在著目標依賴,目前缺少個性化學習效果的評價系統。

(二)? 學習者體驗+技術支持系統

在有條件的課程教學中要注重開放學習情境的創設,以往傳統教學中,教師會在某一假定的固化場域內傳遞知識,從智慧學習者視角出發,開放式的教學情境更能有助于個體差異化的思考,從而達到外在知識的內在轉化,提高學習的質量。而場景的設計需要注重學習者在體驗學習、高效學習、深度學習方面的感受。智慧學習,在技術支持下根據不同的專業特點結合專業課程內容,在學科交叉需求越來越凸顯的當下,按照學科的課程設計不再適應于智慧學學習的要求。需要開發課程支持系統,用于學習者認知能力的評估與預測,按照學習者類型設計不同的評估指標,建立更好的智慧學習目標規劃體系。在智慧學習中,為保障學習者高效學習,建立學習者糾偏機制。按照學習者的學習過程數據和學習行為的偏好特征,輔助學習者察覺自我學習能力適應性、學習目標方向準確性、學習規劃的合理性等,并提供進一步的學習建議。在學習過程中,在課程內容的設置上,根據智慧學習目標設計相關知識延伸模塊,在學習者學習興趣預測方面為學習者提供可參考的意見。

(三)? 學習反饋評價與動態評估

在智慧學習的學習者評價與評估系統方面,需建立學習者行為動態分析系統,例如根據學習者學習行為、學習投入時間、資源訪問量和訪問次數等進行時間序列數據的收集與分析,在評價系統中注重UGC數據的量化分析。以精準思維對學生進行量化評價在變革教學方式的基礎上,利用“互聯網+教育”豐富學生的評價系統。通過對學生的行為、需求不斷收集與分析,對學生進行個性化指導,幫助每個學生更加高效地學習。真正將科學的“智能化的教與個性化的學”的方法融入到技術應用的過程中,通過教育信息化實現滿足學生全面發展的教育教學的真正目的。以UGC過程數據為依據,以精準思維設計對學生進行量化評價,改變傳統的考核方式方法與評價體系。完善線上教育“教學共生”良性生態圈的構建,互動教學設計原則及“雙向”評價反饋機制設計。

(四)? 正向反饋與激勵機制設計

學習不是即刻或瞬間完成的目標,而是一項長期且須專注的行為。因此學習者激勵機制的設計也是智慧學習需要考量的維度。正向反饋是持續學習的關鍵,在智慧學習中讓學習者保持穩定且持續的學習動力與學習熱情是正向反饋的良好體現。在知識的獲取學習中給予學習者正向反饋,在完成學習目標后給予有效激勵,也包含了體驗學習的內容,良好知識獲得感和自我滿足感,也是體驗式學習的目標。

四? 以智慧學習為目標的敏捷制課

(一)? 精準學習者需求評估與滿足

首先,基于學生需求滿足的課程定位,將學生需求與教師想象中的需求快速緊密結合。其次,不同教師對課程的評價準則不一致,敏捷制課應該考量不同課程要求標準下學生高質量完成課程的能力評估,在實際中這種要求往往只是出現在人才培養方案中。對不同學習能力與學習態度的學生,不同學風的學生班級,采取差異化的教學思路與教學方法。例如,在作者所授本科生課程的教學中,有的班級考研人數非常多,有的班級就業目標非常清晰。對于前者班級則課程會增加難度與深度,對后者則著重知識面的擴展延伸,增加應用與實踐操作。

(二)? 創建更具吸引力的課堂教學和交互的快速響應機制

傳統課程中教師的課程主題是課程內容的章節題標,往往只具有知識內容表示,而不具有學生興趣吸引的功能,例如應用型高校該拆解并挖掘課程知識內容背后的基礎邏輯與應用場景,將知識根據學生專業和基礎與學生已有知識、情感、經驗等建立有效鏈接,提高學生的融入度與參與度,從而增強課程內容的吸引力。交互式的體驗學習能夠提高學習者對知識的應用、理解與綜合能力,因此敏捷制課環節要注重以核心知識為載體的多元互動化教學設計。在基于智慧學習的敏捷制課中需要縮短學習者與引導者交互的響應時間,提升教與學的高效交互體驗。有效的快速響應的互動是“教與學時空重塑”后的必然要求,基于學習者反饋的引導者互動是基于學習者學習過程定量數據分析和前期引導、情感交互相融合的引導者理性有效行為。融合數據分析與情感記錄實時反饋互動有助于學習者及時改進,也提高了引導者建議的接受度,能夠形成依據學習者學習成效的良性評價與反饋機制,也為引導者的精準響應提供形成依據。

(三)? 教師多元角色定義、多學科融合背景需求

按照智慧學習環境要素的4A定義,靈活的、可自主選擇的學習時間、學習空間就要求“教與學”的空間重塑。從學習效率與學習質量考量,對于相對缺乏自我管理能力和尚未完全成熟理智且目標清晰的學習者而言,在新的學習時空中需要學習引導者參與。在高等教育中該角色是教師來承擔,因此對于課程設計者而言也需要進行自我角色的重新定義,面對差異化的學習者如何進行有效的引導與協助,這也需要教師進行自我參與維度、目標角色設定、與學習者共情能力等多方面的提升。按照互動式、場景化的智慧學習要求,教師也需要提升交叉融合的綜合能力,個人學科單一可以通過團隊互補實現,在智慧學習與敏捷制課的背景下教師不再以單一學科為教學單元,多學科背景教師團隊的智慧貢獻將為學生提供更多元多視角的學習體驗,更能夠提升學生的綜合分析與應用能力,也有助于培養學生的創新思維與能力。

(四)? 基于導向性資料的個性化與差異化教學

教與學過程中導向性材料是指由教師提供的具有明顯的任務性和指導性的學習資料。依據核心知識點,設計多場景、多層次梯度的學業任務要求,使學習者能夠結合自身興趣、需求與目標,實現知識的縱向理解與深度應用,為學習者創造智慧生成的可能性和創造性思維。在目前高等教育模式下較難做到差異化與個性化教育,但智慧教育中這部分不能缺少,可以通過敏捷制課的方式實現學生分類分級教學,滿足不同學習者的學習需求以達到期望值。因此不同維度的學習材料的構建十分必要,這種構建方式可以是菜單式的學習者能夠自選的模塊,也可以是推薦式的,按照學習進度與學習質量引導者推薦的學習材料,這樣能在一定程度上實現學習者差異化、多樣式的個性化學習需要。

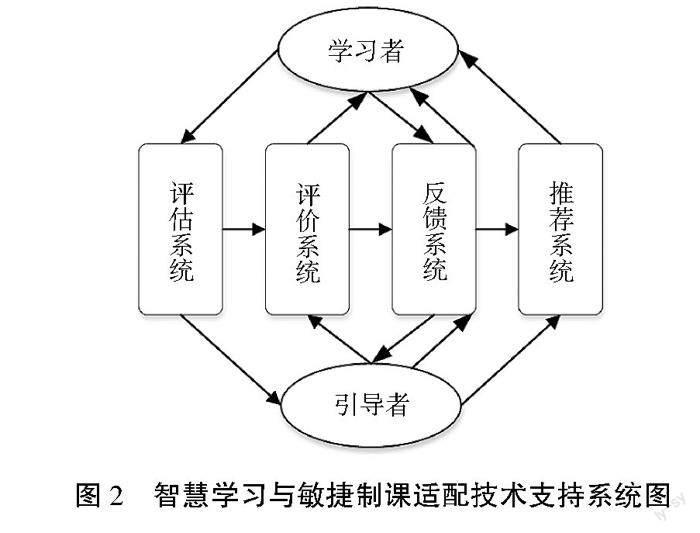

五? 教與學邏輯自洽的適配技術支持系統

未來“人機結合”將是學習者的基本認知方式[20],也是學習者學習方式轉變的重要方向。在“學習者-引導者”二元視角下的智慧學習與敏捷制課需要技術支持系統才能有效實施,該系統包括面向引導者的評估系統、面向學習者的評價系統、學習者和引導者雙向交互的反饋系統和面向學習者的推薦系統。面向引導者的課前評估系統,用于檢測學習者的學習目標與學習期望,為敏捷制課提供依據。面向學習者的評價系統,用于課后反饋學習者學習效果與學習質量。學習者和引導者雙向交互的反饋系統是學習者與引導者交互的重要支持機制。面向學習者的推薦系統主要依據UGC過程數據和前三個系統的歷史數據對學習者做出綜合評價,產生對學習者持續學習或學習轉化方向的可靠性建議。在敏捷制課目標驅使下,綜合評估系統、評價系統、反饋系統可視為最終構成推薦系統的重要內容依據,以實現智慧學習者下一步的目標或進一步提升的可能性和方向性的指引。

結合上文分析,不同的技術支持系統均有與之相對應的智慧學習的理念和敏捷制課的策略方法。例如評估系統、評價系統是重要支持,反饋系統是行為的,推薦系統是個性化學習與差異化實現的重要媒介。因此,具有適配性的技術支持系統是學習者與引導者之間重塑教與學新空間,實現良性有效溝通的重要橋梁。智慧學習與敏捷制課適配技術支持系統圖如圖2所示。

六? 結束語

敏捷制課是智慧學習的充要條件。在“智慧學習與敏捷制課”理念下高效優質的課程設計應該是融合了學生反饋與學生課程學習預期的產物。好的制課策略需要結合學習者與引導者的互動反饋、建立具有適應性的課程設計的模式,更需要重復實驗,不斷修正與完善。在“學習者+引導者”模式下,需要構建新的“學引共生”生態圈。根據學習者歷史學習數據與行為特征,設計切合學習者需求的場景化、體驗式、菜單式、模塊化、推薦式課程和跨時空敘事型學習者引導機制。從學習者學習數據分析著手,提出更精準的、符合學習者學習目標任務需求的智慧課程。

引導者是智慧學習效果的保障。以期望某種技能與知識的提高為目標的多數學習者,并不具備對知識與技能自我檢驗和自我引導的能力,以高等教育中的教育對象為例,因此智慧學習過程中的學習效果的檢驗是必要且重要的,可以及時進行糾偏與學習反饋,形成正向的作用機制。因此智慧學習中監督機制必不可少,在該機制中可以是具有學習全過程記錄與評估的學習平臺模塊,也可以是智慧學習中起到引導作用的教師。動態評估系統的重要性。高效的智慧學習需要用一定的標準和方法進行學習效果的評估與檢驗,來提升學習者自適應的學習模式。探索基于學習過程的全程化的考核方式改革,設計符合智慧教育特征的學生考核機制,構建在智慧學習環境中學習效果的影響因素。

本研究將為應用型高校教師提供專業課程在線教育的參考,也為高校教育教學管理部門、教育理論研究相關領域的研究者、教育相關政府管理決策者提供參考。筆者當前所從事的是高等教育工作,“智慧學習與敏捷制課”的探索與應用也是高等教育人才培養中的重要課題。本研究的意義在于提高學習者智慧學習的效率,特別是學生與教師通過“智慧學習與敏捷制課”雙重作用機制來提高學生智慧學習的效果,促進教育數字化的高質量發展,提高高等教育的水平和質量。

參考文獻:

[1] 黃榮懷.論科技與教育的系統性融合[J].中國遠程教育,2022(7):4-12,78.

[2] 祝智庭,胡姣.教育數字化轉型的本質探析與研究展望[J].中國電化教育,2022(4):1-8,25.

[3] 祝智庭,胡姣.教育數字化轉型的實踐邏輯與發展機遇[J].電化教育研究,2022,43(1):5-15.

[4] 胡欽太,林曉凡,王姝莉.智慧教育驅動的教育系統革新[J].中國遠程教育,2022(7):13-20,78.

[5] 2016中國智慧學習環境白皮書[EB/OL].https://www.docin.com/p-2444089609.html.

[6] 夸美紐斯.大教學論[M].傅任敢,譯.北京:教育科學出版社,2016:33-59.

[7] 夏英明.國內夸美紐斯研究綜述[J].黑龍江教育學院學報,2017(7):144-147.

[8] 劉革平,農李巧.從“泛智”論到泛在學習進階智慧學習:論“泛”教育思想的內在關聯和價值意蘊[J].電化教育研究,2020,41(6):27-32,67.

[9] VINCENTIS S D. AgileEducation:Student-driven Knowledge Production[C]//ACEL/ASCD Conference,New Imagery for Schools and Schooling Sydney,2007.

[10] ARIMOTO M M, BARBOSA E F .Towards the establishment of an agile method for OERs development and delivery[C]. IEEE Frontiers in Education Conference(FIE),2013(11):541-547.

[11] MAURICIO M A, BARROCA L, BARBOSA E F.AM-OER:An Agile Method for the Development of Open Educational Resources[J]. Informatics in Education,2016,15(2):205-233.

[12] 閆寒冰,李帥帥,段春雨,等.敏捷理念在教師培訓課程開發中的應用研究[J].中國電化教育,2018(11):33-38,45.

[13] 段春雨.敏捷課程開發的緣起,特征與模式[J].數字教育,2020,6(4):8-14.

[14] 董寶瑩,邵星源.“互聯網+”背景下高校線上教育模式探討——以南京農業大學為例[J].文化創新比較研究,2019,3(29):172-173.

[15] 許江波,余洋林,包含,等.“互聯網+”背景下線上教育現狀、存在問題及改善探討[J].教育現代化,2019,6(36):79-80,94.

[16] 李旻晶,牛晨.“互聯網+”在大學教育的現狀和影響初探[J].科技風,2018(35):104.

[17] KOZAKOWSKI W. Moving the classroom to the computer lab: Can online learning with in-person support improve outcomes in community colleges?[J]. Economics of Education Review,2019,70(6):159-172.

[18] HAYTHORNTHWAITE C A, KAZMER, M M.Learning, Culture and Community in on Line Education: Research and Practice[J]. New Media & Society,2004(7):724-726.

[19] KEARSLEY G. Management of Online Program. In: Moore, M.G., Ed., Handbook of Distance Education, Routledge[J].New York, 2013:425-435.

[20] 韓錫斌,陳香妤,刁均峰,等.高等教育教學數字化轉型核心要素分析——基于學生和教師的視角[J].中國電化教育,2022(7):37-42.

基金項目:國家自然科學基金項目“制度的工程化設計中的環境接口設計的理論與方法研究”(71771151);教育部人文社科基金項目“網絡輿論生態變革視角下重大突發事件公眾風險感知、輿情傳播與防控機制研究”(21YJC630120);上海市科技人才計劃項目青年科技英才揚帆計劃項目“上海對接推進長三角城市群生態一體化共建機制研究”(19YF1437000);上海商學院重點教育改革項目“‘互聯網+教育模式下高質量在線課堂組織設計的改革研究”(SBS-2021-XJJG-02);上海商學院一流本科課程建設項目“統計學”(SBS-2022-XJJK-19);上海商學院課程思政建設項目“實用回歸分析”(SBS-2020-XJKCSZ-20)

第一作者簡介:孫蕾(1990-),女,漢族,甘肅臨洮人,博士,講師。研究方向為決策理論與方法,教育教學模式創新與改革。

*通信作者:張艷楠(1990-),女,漢族,安徽合肥人,博士,講師。研究方向為環境治理與城市建設,教育理論與方法。