南宋太學石經拓片對碑石的補充

盧英振

南宋太學石經現藏杭州孔廟石經閣,共計85石,其中《周易》2石,《尚書》7石,《毛詩》10石,《春秋左傳》48 石,《論語》7 石,《孟子》10 石,《中庸》1 石。現存石經并非全貌,且普遍存在漫漶風化情況,嚴重者幾乎無字可辨。20世紀90年代,杭州碑林列為浙江省省級文物保護單位,根據四有檔案編制需要,拓制了四份拓片。這批拓片完整真實反映了當時碑石文字的保存情況,此后杭州市文物保護管理所編著《杭州孔廟》時,出版的石經照片都是根據這批拓片拍攝,可惜采用的縮印方式,因此難以辨識文字內容和書法線條。雖說歷朝石經中,南宋太學石經已經算是保存碑石以及文字內容較多的經典石刻,但是缺失數十通碑石,留存碑石許多文字漫漶,對于書法愛好者和金石研究者而言,都是很大的損失。盡可能多的再現碑石原貌,既有助于了解宋高宗書法的原狀,也有助于認知石經的經學版本價值。在碑石佚失無法找到的情況下,最有效的途徑就是搜尋盡可能完整的拓片。

自石經問世以來,歷朝皆有拓碑。南宋時期庋藏太學,石經受到最為嚴格的保護與管理,輕易不會摹拓拓片。根據史料記載,秦檜奏請制作拓片,頒賜地方府州學,這些拓片所受禮遇規格極高,被南宋各地府學妥善保存。由此可知,南宋時期的拓本如有完整流傳至今者,則可以一睹石經全貌。

隨著宋元鼎革,南宋太學石經籠罩的皇權色彩徹底褪去,甚至成為元朝當權者彰顯政治立場,蓄意毀壞的物品。據史料記載,江南釋教總統楊璉真迦試圖移用石經碑石在南宋皇城舊址砌筑塔基,雖為申屠致遠阻攔,但數十通碑石佚失,從此石經不復完璧。

明朝歷近三百年,終于“王氣”耗盡,壽終正寢。朝廷的昏庸無道,反映在地方社會,主要是人浮于事,虛與委蛇。朱彝尊在文中寫道,崇禎末年,府學已經窘困到廊廡坍塌失修,將石經碑石鑲嵌到墻壁中,以免散佚無存。“崇禎末廊圮乃嵌諸壁中。左易二、書六、詩十有二、禮記向有學記、經解、中庸、儒行、大學五篇,今惟中庸片石存爾。其南則理宗大書御制序四碑在焉。右則春秋左氏傳四十八碑闕其首卷,通計八十七碑。諸經雖非足本,然書法甚工,學古者所當藏弆。若夫秦檜一跋,已為訥椎碎,其詞見于學士院中興紀事本末,君子無取也。”①(清)朱彝尊:《杭州府學宋石經跋》,載《曝書亭集》卷43,清嘉慶五年刻本。朱彝尊與楊一清相比,似乎疏闊很多。記文中的數字全部加起來,也夠不到八十七,而且統計每部經典對應的石碑數量時,與之明顯不同。不止于此,秦檜跋文尚有一篇,留存在鐫刻詩經的末尾一塊碑石上,他卻說已經椎碎。自1517 年至2019年,已經500年過去,今天的石經碑石數量和楊一清描述的保持一樣,也是一件幸事。

明末天下大亂,兵禍連接,清軍入關,李自成攻破北京后,崇禎皇帝縊死北京煤山。明朝滅亡,歷史又翻開了新的一頁,杭州進入清朝統治時期。為了盡快恢復杭州府學的文化教育功能,通過在杭主要官署機構的捐助下,府學的建筑物得以恢復重建。“順治五年(1648)巡臺諸司各捐金修葺圣廟及兩廡、欞星、明倫堂、鐘鼓樓。”此后府學建筑受到捐資重修幾乎成為一種常態,與明朝仁和縣學的境遇相比,杭州府學自南宋以來沒有遷徙地址,穩如泰山;政治地位明顯更高,頗受重視;辦學經費充足,經常有來自官府的捐資。“順治十五年(1658)總督、兵部尚書立率泰、巡撫都御史陳應泰、巡按御史王元曦重修。”“康熙十七年(1678),巡撫都御史陳秉直捐資又修。”“康熙二十三年(1684),知府顧岱捐修兩廡。”“康熙二十四年(1685),圣祖仁皇帝御書萬世師表匾額,懸于廟。巡撫都察院趙士麟委杭州府通判宋德深監修圣殿、明倫堂并重造兩廡廟門。”“康熙二十五年(1686),御制孔子贊及顏曾思孟四子贊并序,頒行天下府州縣學,勒石置碑。”“康熙四十一年(1702),御制訓飭士子文頒行學宮。”“雍正三年(1725),世宗憲皇帝御書生民未有額懸大成殿。”“乾隆三年(1738),大成殿詔易黃瓦。恭懸高宗純皇帝御書與天地參。”“乾隆三十六年(1771),巡撫富勒渾等重修,儒學候選知府許承基董其役。”“嘉慶五年(1800)仁宗睿皇帝御書圣集大成額。”“道光七年(1821),宣宗成皇帝御書圣協時中額。”“咸豐元年(1851),文宗顯皇帝御書德齊幬載額。”咸豐十一年(1861),太平天國起義,杭州府學僅大成殿獨存,齋舍學官署俱毀。“同治三年(1864),穆宗毅皇帝御書圣神天縱額。”同治五年(1866)八月,重修明倫堂夾棟及賢才第一關坊。同治六年(1867),知府譚鍾麟重修文明樓、文昌宮、昌文祠,并修齋舍。光緒二年(1876),德宗景皇帝御書斯文在茲額。七年(1881)三月知府龔嘉儁重修,十五年(1889)四月巡撫崧駿重修,至十七年七月,規制大備。②(清)陳璚修,王棻纂,屈映光續修,陸懋勛續纂,齊耀珊重修,吳慶坻重纂:《民國杭州府志》卷14《學校》,據1912年鉛印本影印,第412頁。

清朝歷代皇帝御書賜額,褒獎孔子,杭州府學雨露均沾,享受尊榮,屢有修繕。相比之下,宋高宗御筆石經在清朝時期的府志文獻資料中沒有得到體現,既沒有專門修建廊廡展陳,也沒有在有關的修繕工程中談及對石經的保護與整理。即使在太平天國起義中府學罹難,也沒有余墨述及石經的保存情況。

元明時期,殘缺不全的石經已經不復作為經學典籍的版本供學子使用,但是殘存碑石上的書法精品,依然受到學人喜好。其中明朝四大才子之一唐寅就曾收藏石經部分拓片,并將其借給同為四大才子的文徵明觀摩,文徵明專門題寫跋文,盛贊宋高宗書法水平之精湛,還贊揚吳訥保護石經,制作拓片質量精良。①(明)文徵明著,周道振輯注:《文徵明集》卷22《跋宋高宗石經殘本》,上海:上海古籍出版社,1987年,第544頁。由此可見,吳訥對于石經的書法價值十分看重,曾經命人摹拓多份拓片以備保存。作為早期的拓片,這批拓本更為接近碑石原貌,如果尚且流傳至今,都是難得的瑰寶。石經移置杭州府學時,請楊一清作序,文章對殘存碑石的數量有具體記錄,“易二,書七,詩十,春秋四十有八,論孟中庸十有九,”②(明)楊一清:《遷石經碑記》,載(明)陳善等修:萬歷《杭州府志》卷40《學校上》,中國方志叢書,明萬歷七年刊本,臺北:成文出版社有限公司,1983年,第2762頁。總計八十六通碑石。

至清朝、民國時期,石經的實用學習功能更趨淡化,隨著當時金石學興起,這部殘缺石經在金石研究版本方面成為不可回避的石經本,而保存尚好的部分,則依然作為較佳的書法作品,受到文人墨客的追捧。與石經保存欠佳的現狀形成鮮明對比的是,清朝、民國時期到杭州府學摹拓高宗御筆石經的文人學者絡繹不絕,其場景當時甚至有“一字萬人摹”的夸張描寫;有的還以石經拓本作為高雅禮品向外地師友鄉誼贈送。這固然由于南宋石經書法造詣自有相當高度,加之碑石由“良工鐫刻”,刻工精妙的緣故,更是因為經文書寫出自南宋一朝精于書畫的天子之手,使人感到尤為名貴。如乾隆三十三年(1768)戊子,孔繼涵從友人錢塘秀才張廷謨處獲得石經拓片74 張③(清)孔繼涵:《雜體文稿》卷3《宋太學石經記》,《清代詩文集匯編》第395冊,上海:上海古籍出版社,2010 年,第174頁。,甚為珍視。乾隆四十年(1775)乙未冬十二月十一日,孔繼涵將友人孫同珍贈送的86張石經拓片以及吳訥《石經歌》拓片1張寄贈翁方綱。④來新夏主編:《清代科舉人物家傳資料匯編》第55冊,北京:學苑出版社,2006年。乾隆四十七年,王昶為官杭州,命人摹拓石經,以備研究所用。⑤(清)王昶:《金石萃編》卷148《高宗御筆石經》,載《石刻史料新編》第1輯第4冊,臺北:臺灣新文豐出版公司,1982年,第18B頁。乾隆五十二年(1787)丁未秋,翁方綱又獲得汪中寄贈的石經《春秋左傳》殘本,據說此系吳門顧云美舊藏。⑥(清)翁方綱:《跋紹興石經》,載沈津:《翁方綱題跋手札輯錄》,桂林:廣西師范大學出版社,2002年,第168頁。嘉慶年間阮元編纂《兩浙金石志》,石經考校精詳,自然離不開拓片助力。毫無疑問,道光年間,馮登府考證石經的避諱、俗字等問題,顯然也是在拓片基礎上才得以開展。民國時期張崟實地踏看府學舊址,撰寫《舊杭州府學南宋石經考》⑦張崟:《舊杭州府學南宋石經考》,載浙江省立圖書館編輯,《浙江圖書館刊》1935年第4卷第1期。時,也是在獲得拓工協助,依靠摹拓精良的拓片才取得結賬式研究成果。根據張崟記載,當時殘存碑石仍然是86石。20世紀90年代,杭州碑林列為浙江省省級文物保護單位,四有檔案編制時,根據留存石經制作拓片。陳光熙、陳進撰寫《南宋石經考述》⑧陳光熙、陳進:《南宋石經考述》,載《浙江學刊(雙月刊)》1998年第1期。記載留存碑石數量時,殘存碑石85 石。筆者對照兩者記載,發現佚失石碑為《孟子》石經第三石。

以上是石經誕生以來,筆者所知歷朝拓片的制作情況。地位最受尊崇,面貌最為完整的是南宋時期拓本。元明清直至民國時期,石經碑石數量為86通,殘存石經一套完整拓片數量為86張。當前杭州孔廟藏石經碑石數量為85 通,殘存石經一套完整拓片數量為85張,除佚失的一通碑石外,剩余85通碑石不同時期的拓片,它們之間是否基本相同?對比相同碑石不同時期拓片,可以發現石經碑石在疏于管理與保護修繕的情況下,其碑石殘損佚失情況十分嚴重,留存碑石碑面文字漫漶嚴重。越接近碑石完整狀態時摹拓的拓片,對于認識石經真實面貌越有利。

目前所見拓片資料主要來自四份出版物,拓制最晚的是收于《杭州孔廟》的拓片,共計85張縮印圖片。拓制時間稍早的是民國早期裝冊拓本,該拓本沒有將全部石經文字付印,筆者所見,僅有《論語》《孟子》《中庸》《春秋左傳》四部經書的殘本。此外,《北京圖書館藏中國歷代石刻拓本匯編》第43 冊收錄四張拓片,《孟子》第19 石、《尚書》第5 石、《春秋左傳》第2 石、《論語》第5 石(圖三)。《中國書法全集》第40 冊收錄4 張拓片局部內容,分別是《詩經》第1 石局部,《春秋左傳》第2 石局部,《論語》第2石局部,《孟子》第4石局部。從研究價值角度出發,《中國書法全集》收錄拓片內容最少,雖然采用的是文字最清晰的部分,但是碑石相應部位的留存文字同樣清晰。對現存碑石的補充價值最高的是民國早期拓本,完整保留《孟子》第三通碑石文字的內容(圖一),還可以將現存《論語》《孟子》《春秋左傳》石經碑石中部分缺失的內容還原。北京圖書館藏四張拓片,除《尚書》第5石之外,另外三張與民國早期裝冊拓本文字內容基本相同,從還原碑石的角度來說,北京圖書館藏完整拓片更佳。下面還原《孟子》第2 通碑石時,就很好的證實了這個結論。《尚書》第5石的拓片也可以對現存碑石缺失文字進行有效補充。下面通過拓片與現存碑石的對比,為有意嘗試對殘存碑石做一些補充完善的工作的研究者提供依據。

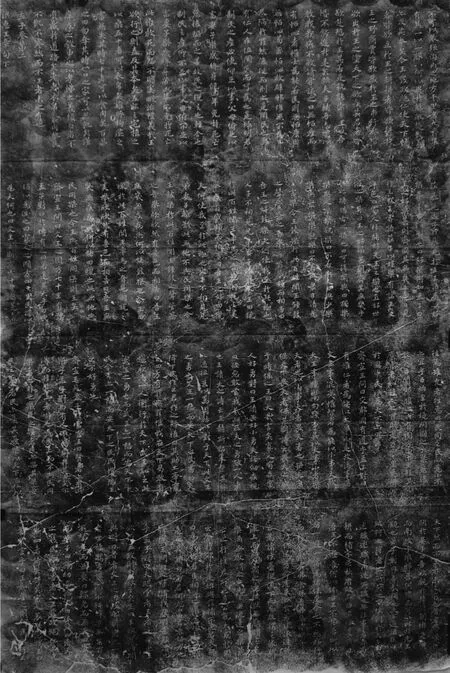

圖一 浙江省博物館藏《孟子》第三石拓片

民國早期裝冊拓本不是按照碑石原狀印制,而是每五行一頁的方式排版,而且也沒有把另起一行的內容分開排版,而是直接拼結在一起,因此對還原碑石內容造成一些阻力。上圖是按照《孟子》現存碑石一列28 行,一通碑石共4 列的排版布局進行還原。在排版的處理方面還存在很多不足,圖片只能提供相對準確的行列文字內容的排列。從拓片資料不難看出,碑石左下角當時已經缺失一部分,所幸的是碑石最后幾個文字得以保留。北京圖書館藏完整拓片就避免了民國早期裝冊拓本過于瑣碎的弊端。例如《論語》第5石的拓片資料(圖二),在民國早期裝冊拓本中雖然也有,但是比較而言,還是北京圖書館藏完整拓片更便于還原碑石缺失部分(圖三)。

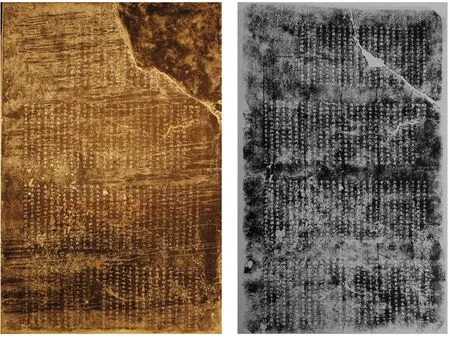

圖二 左為《論語》第5通碑石現狀,右為北京圖書館藏拓片

圖三 左為《尚書》第5通碑石現狀,右為北京圖書館藏拓片

拓片右邊幾無留白的情況,很容易產生誤解,認為碑石右側受到特別嚴重的破壞,已經脫落。觀察碑石現狀,則發現根本不存在這樣的問題。但是右上角缺失的大塊碑石,以及損失的文字內容,可以通過拓片得到很好的還原。

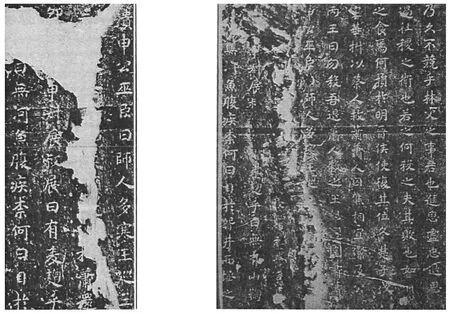

民國時期部分碑石因各種原因遭到破損,但是破裂的小塊碑石尚在,當時的拓片很好地反映了這一現狀。可惜的是,在民國后期,種種變故導致很多小塊碑石都消失不見。除上述例子外,《論語》第一通碑石也存在同樣情況(圖四)。

圖四 左為《論語》第一石現狀,右為殘缺部分根據民國早期裝冊拓本復原圖

除上述大塊碑石破裂消失的情況之外,還有少量文字隨著自然原因逐漸消失的情況。例如《春秋左傳》第19 石在民國時期已經殘破(圖五),觀摩民國時期拓片,雖然碑石殘破的地方已有許多文字消失,但是比今天碑石留存的文字要多而且十分清晰,拓片中殘破處周圍保留文字尚清晰可見。到杭州孔廟擴建展陳時,右起第六列、第七列、第八列的文字已經只有幾個字勉強能夠辨別,其他文字都已經漫滅。

圖五 左為《春秋左傳》第19通碑石民國時期拓片局部,右為碑石相應位置現狀

通過拓片資料與現存碑石的對比,一方面能夠感受到保存完好的碑石給觀摩者帶來的輕松愉悅心情,同時拓片上清晰流暢的書法作品也很容易吸引觀摩者產生美的感受,和對書寫者的欣賞。殘破不堪的碑石不僅導致觀摩者內心壓抑,碑石上殘缺不全的文章,漫漶不清的文字,也給觀摩者造成閱讀障礙和失望的體驗,既無法領略書法家的高超書法,更難以耐心回顧經學典籍的無窮魅力。有鑒于此,筆者認為在條件成熟的情況下,遵循文物修復的可逆原則,將殘缺部分在現有拓片資料的輔助下,加以補充完善,將有助于提升觀眾的觀賞體驗獲得感,同時也是對文物的真實性、完整性的最好詮釋。此外,借助更多社會力量,尋找更豐富的拓片資料,對于補充完善南宋太學石經現存碑石具有十分重要的現實需求和使用價值。