論“十七年”時期電影明星生成機制與身體政治

——以上官云珠入選“22大明星”為中心

戢海峰 (南開大學 文學院,天津 300071)

由于政治環境和意識形態的影響,“十七年”時期的明星文化一直處于某種壓抑狀態,但這種壓抑并非意味著沒有明星文化的產生。恰恰相反,正是在“十七年”時期政治化和去商業化的語境下,明星文化才更顯特殊和復雜。明星研究“通常將明星放置于社會文化場域之中,探討明星如何成為意識形態的產物,社會文化如何運用話語和策略來建構出明星的復雜形象”。[1]對明星和明星文化的特殊性和復雜性之討論,實際上是對特定歷史時期社會文化運行機制的重新認識。本文試圖以上官云珠入選電影“22大明星”這一事件為切入口,對“十七年”時期的明星文化及其運行機制展開進一步探討。

一、上官云珠:電影“22大明星”中的特殊存在

作為新中國歷史上首次“造星運動”,電影“22大明星”的存在具有某種特殊意味,其緣由在于這場“造星運動”實際上是由官方主導并推行的。換言之,“22大明星”是以新中國的國家形象代表而出現,其中的每一個人,都具有超出個體自身所承載的歷史價值。因此,就這22位演員而言,不僅需要表演上的精湛,更需要政治身份上的合格甚至優秀。但恰恰是在這場頗為特殊的由官方所主導的“造星運動”中,一個同樣頗為特殊的人物入選其中,即上官云珠。在一個強調政治身份和現實主義表演美學特點的時代,上官云珠的特殊性可從以下三個方面進行概括。

(一)國統區的上海舊明星

在“22大明星”中,上官云珠是以“國統區的上海舊明星”這一特殊的政治身份而存在。

如果以政治身份為標準對“22大明星”分類,可大致將其分為三類:一是解放區的文藝戰士,包括崔嵬、張平、于藍、陳強、田華、于洋、謝添等7人;二是新中國的新生代演員,包括龐學勤、王心剛、金迪、王曉棠、謝芳、李亞林、張園、祝希娟等8人;三是國統區的上海明星,包括趙丹、白楊、張瑞芳、上官云珠、秦怡、王丹鳳、孫道臨等7人。解放區的文藝戰士直接參與了新中國的文化建設,新中國的新生代演員則是根正苗紅的社會主義接班人,至于國統區的上海電影明星,則是曾長期混跡于舊社會的資產階級腐朽生活之中而有待改造的群體。謝晉曾回憶:“上海的電影工作者大體上包含了三部分人:一部分是從解放區文藝單位來的,一部分是原國統區的文藝工作者,還有一部分是抗戰時期在淪陷區的文藝工作者。當然來自國統區的文藝工作者還有左翼的、進步的和一般的區分。新中國成立后,這三部分人共同組成了上海的文藝隊伍,但在政治待遇上,他們之間實際上是有區別的。”[2]在強調政治出身的環境下,上官云珠國統區上海舊明星的身份,已然為她蒙上了一層資產階級文化的陰影。然而,這還只是上官云珠特殊身份中最不特殊的一重,因為與其相似的趙丹、張瑞芳、白楊等著名明星都曾是國統區上海舊明星的一員。

(二)“壞女人”的銀幕形象

相比于趙丹、張瑞芳、白楊等人,上官云珠更為特殊之處在于,其在新中國成立之前并不是以出演進步的、左翼的銀幕形象,而是以出演“壞女人”的銀幕形象聞名。

上官云珠出道較晚,直到1940年遇張善琨所主導的《王老虎搶親》一片,才逐漸走進演藝圈。她并非科班出身,并沒有足夠的表演經驗和人脈資源,在經歷了幾年的摸爬滾打之后才逐漸在這一圈層中找到自身的立足之地。她所塑造的經典的、為人所熟知的銀幕形象直到1947年參演《天堂春夢》《一江春水向東流》《太太萬歲》這三部影片時才出現。在這三部影片中,上官云珠出演的人物都不是正面角色:《天堂春夢》中的龔妻是一個吝嗇的市儈太太,《一江春水向東流》中的何文艷是一個兇狠潑辣的漢奸夫人,至于《太太萬歲》中的施咪咪則是放蕩風騷的交際花。盡管這三個角色都只是影片中的配角,但被上官云珠刻畫得入木三分,成為其表演藝術生涯中的代表形象。這固然體現了上官云珠的優秀演技,卻也使她在無形之中給觀眾留下了一個美艷妖冶的“壞女人”印象。

(三)婚姻生活的“反面教材”

如果說在銀幕上的“壞女人”形象只是電影的媒介化塑造,那么上官云珠本身復雜的、作為“反面教材”的情感婚姻經歷卻是她真實的生活現狀。

上官云珠一生有五段情感經歷,其中三段以婚姻的失敗而告終,另外兩段戀情也頗為坎坷。少年時期,上官云珠便與其家鄉的富紳子弟張大炎結為連理,但由于二人觀念不同,加之流亡上海之后經濟拮據,于是兩人在1943年正式離婚。與張大炎分開之后,上官云珠很快嫁給了其第二任丈夫,即上海知名的話劇家姚克,并在姚克的幫助下出演戲劇和電影。然而,由于姚克本人的風流,也最終致使上官云珠的第二段婚姻在1946年以失敗收場。同時期,上官云珠在其生命中的第三個男人——藍馬的幫助下,逐漸走向其表演藝術的成熟與巔峰。但上官云珠卻并未與藍馬結婚,而是在新中國成立之后很快與其另一個追求者程述堯走入了婚姻的殿堂。這也是上官云珠的第三次婚姻,不過這一次的婚姻仍舊是失敗的。程述堯時任上海蘭心大戲院的副經理,卻在1952年的“三反”“五反”運動中遭人陷害被定為“貪污分子”。伴侶在政治上的污點使得上官云珠再一次毅然決定結束自己的婚姻。此后,上官云珠選擇與新戀人賀路同居相伴,開始了其最后一段感情。1968年11月23日,上官云珠因無法忍受“文革”的折磨選擇跳樓自殺。正是由于這幾段復雜的情感和婚姻關系,上官云珠在1953年被上海電影制片廠判定為婚姻生活上的“反面教材”,并受到了5年之內不能上銀幕的處罰。[3]

從“國統區的上海舊明星”到銀幕上的“壞女人”形象,再到婚姻生活的“反面教材”,上官云珠先前的政治身份可以說存在著諸多黑點。即使如此,上官云珠卻依舊能夠入選代表新中國形象的“22大明星”,顯然具有某種特殊意味。在筆者看來,這固然與“22大明星”這場“造星運動”乃至“十七年”明星的生成機制有關。這一機制本身的悖論使得“十七年”時期電影明星的生成實際上并沒有絕對統一的標準。另一方面,這也與上官云珠自身的努力密切關聯。為了改變此前政治身份上的黑點,她在新中國成立之后的銀幕內外中努力塑造正面角色,將自己的身份改造為被政治接受和觀眾認可的文藝工作者,進而與“十七年”時期電影明星的生成機制及其意識形態相互縫合。正是在外在機制與內在努力的雙重作用下,上官云珠成了“22大明星”中的一員。

二、電影“22大明星”的生成機制及其悖論

“十七年”時期電影明星的生成首先離不開政治的干預,這一時期的明星文化處于一種“我們反對明星主義,但還是要有明星”[4]的悖論語境之中。其次,明星除去在銀幕上表演之外,還需要在社會舞臺上進行表演,在獲得觀眾喜愛的同時要走近觀眾的生活,在明星的光環下又要努力避免“明星主義”的帽子。至于觀眾在明星生成過程中的評選與參與,則隱匿在政治權力對相關演藝人員篩選的背后。因此,“22大明星”的生成機制,實際上發生在政治文化、明星表演以及觀眾參與三重機制的作用之下,而每一重機制都暗含著一定的悖論。

(一)“去明星化”與明星合法化

在新中國成立初期,電影界“便在新中國既定方針的指導下,有意識、有步驟地開展了一場聲勢浩大的清除好萊塢電影運動”。[5]在這場運動中,好萊塢式的明星文化成為重點清除對象,從而確立了“十七年”時期電影“去明星化”的文化特質。1949年,《文匯報》發表了蘇聯導演雷門的《好萊塢——造謠工廠》一文,對好萊塢的反蘇電影《鐵幕》進行批判。由此開始,《人民日報》《文匯報》《大眾電影》等報刊紛紛加入這場對好萊塢電影“毒素”的清除運動,直至1952年《文匯報》發表《清除美帝國主義的思想毒害》,這場運動才告一段落。

何以新中國成立之初會產生這樣一場聲勢浩大的思想運動?這首先與當時國內外的政治環境有關。在社會主義與資本主義意識形態極端對立的“冷戰”年代,正面的軍事對抗讓位于經濟文化的側面交鋒。以好萊塢及其明星文化為代表的資本主義文化形態率先遭受到批判。在這種批判中,由于確立了一個“他者”的假想敵,人們便自然轉向“自我”身份的認同,從而合理地構建起符合新中國意識形態的電影文化。根本在于,好萊塢式的明星文化推崇的是個人英雄主義,這不僅與社會主義所倡導的集體主義和大眾文化精神相悖,還會影響人民對新中國領袖人物的精神信仰。由此,“去明星化”即是“去除演員們的個人名利思想,但根本是通過社會主義意識形態將演員個體詢喚為主體,使他們能夠擔當塑造社會新人的使命,成為表征社會主義信仰和價值觀的意義符號”。[6]在“清除好萊塢電影運動”之后,1952年的“文藝整風”運動、1958年的“大躍進”和“興無滅資”運動等,都在一定程度上推動著“去明星化”。

“去明星化”的作用在于實現社會主義的意識形態詢喚,詢喚對象不僅包括電影工作者,還包括人民大眾。問題在于,要實現對社會主義人民大眾的意識形態詢喚,便不得不使用大眾媒介對為大眾所熟知的電影演員們進行“明星”式的包裝。因為正如勞拉·穆爾維所闡述的一樣,觀眾觀看電影所產生的快感來自兩個相互矛盾的方面,即:“第一個方面,觀看癖,是來自通過視力使用另外一個人作為性刺激的對象所獲得的快感。第二個方面,是通過自戀和自我的構成發展起來的,它來自對所看到的影像的認同。”[7]無論是好萊塢電影還是“十七年”電影,都需要借助不同的故事和人物來吸引觀眾的視覺刺激并產生想象性認同,只不過好萊塢電影認同的是資本主義的消費文化,而“十七年”電影則需要認同社會主義的革命歷史傳統和工農兵“英模”建設。從1961年黨的八屆九中全會提出“調整、鞏固、充實、提高”八字方針開始,電影文藝界開始試圖通過明星去塑造這些“英模”形象。在此情形下,1961年3月電影局局長陳荒煤在一次座談會上提出要培養“無產階級的明星”,[8]中央宣傳部副部長周揚則在同年6月全國故事片創作會議上指出“我們反對明星主義,但還是要有明星”。[9]由此,社會主義電影文化“去明星化”便開始走向了社會主義明星合法化的政治實踐。在這一政治實踐過程中,在官方授意下,中影公司很快便和四大電影制片廠選定優秀電影演員名單,提交文化部審批并由周總理親自選定,并最后確定電影“22大明星”名單。

(二)塑造“英模”與回歸大眾

正如周慧玲所言,“十七年”時期的明星表演是通過“一系列的表演行為,把演員的‘自我’(self)特質抽離成‘戲劇角色’(dramatic persona),又將其‘戲劇角色’延伸為其‘社會角色’(social persona)等”。[10]即是說,演員在銀幕內外的表演實際上高度一致,“戲劇角色”與“社會角色”相互影響甚至是同一的。由于“十七年”時期的電影幾乎都是工農兵題材,電影中的“英模”角色也幾乎都是工農兵形象。因此,電影工作者想要在銀幕上塑造這種形象,便需要深入實際生活,以自身的經歷體驗去完成這種現實主義的表演。其中的悖論在于,銀幕上英雄形象的出現往往伴隨著個人主義因素,當一個演員在銀幕上塑造出一個成功的英雄形象之時,他便已然或隱或顯地戴上了明星的光環,并開始被人民大眾所追捧。從意識形態的詢喚來講,這恰恰顯示出電影作為大眾媒介的影響力所在,但這又助長了個人英雄主義和“明星主義”。

面對這種既需要明星又反對“明星主義”的文化語境,“十七年”時期的電影敘事與鏡頭語言往往顯得頗為特殊而有趣。無論是《青春之歌》里的學生英雄林道靜,還是《紅旗譜》當中的農民英雄朱老鞏,抑或是《紅色娘子軍》中的婦女英雄瓊花,他們往往都是在電影開幕時作為被拋棄的個體孤獨地出場,而在電影的結束時又作為成長起來的英雄涌入到人民大眾之中,與人民大眾一起歡快地退場。這就在故事敘事和鏡頭語言上淡化了個人英雄主義的色彩,而且英雄的成長往往都是由于黨的感召,也使得人們把對演員個人的崇拜轉化為對于黨的崇敬。

對于“十七年”時期的電影演員而言,他們不僅要在銀幕內飾演工農兵英雄,更要在銀幕外回歸人民大眾。這一點,首先體現在對明星的稱呼上,“十七年”時期,電影演員往往并不被稱為“明星”,而是被稱為“人民文藝工作者”或“人民藝術家”。其次,電影報刊名稱的變化也要求著這種回歸。“考慮到印刷文化對傳播令人難忘的影星形象以及對滋長個人的盲目崇拜起著推波助瀾的作用,中國共產黨清除了民國時期暢銷的影迷雜志,如《明星畫報》《明星家庭》《影星專輯》《影迷俱樂部》等,取而代之的是一些帶有強烈的國家意識形態題名的電影雜志,如《大眾電影》《人民電影》《中國電影》等。”[11]自然,這些報刊的關注焦點也就從“以往的娛樂緋聞轉向集體開會、下鄉勞動、到工廠體驗生活、批評與自我批評等充斥著政治意味的行為”。[12]演員需要拋棄明星所具有的神秘感,將自己當作工農兵大眾中的普通一員,認識到他們與人民大眾在身份地位上并沒有差別,僅僅是建設社會主義的工作方式有所不同而已。

總之,“十七年”時期,電影演員需要在銀幕內的英雄表演和銀幕外的模范表演中完成對自己的身份規訓。只有這樣,他們才能夠被政治和觀眾認可,成為新中國文藝工作者形象的代表。

(三)政治篩選與觀眾評選

就“22大明星”的生產而言,政治篩選起著決定性作用。1961年,“新僑會議”期間,周總理曾邀夏衍、陳荒煤、于伶、司徒慧敏、崔嵬等文化部、電影局以及各地電影廠工作人員到中南海西花廳用餐,并對大家說道:“現在我們的電影院里,都掛著蘇聯的22個大明星,我們新中國成立都已經12年了,為什么不能掛我們自己明星的照片呢?應該有我們自己的明星嘛!”[13]幾天后,周總理在邀請與會代表同游香山的過程中再次提及評選中國自己的電影明星一事。于是,文化部很快便下達指示,由中影公司具體執行,各電影廠則提交和補充演員名單。1962年4月文化部對北京電影制片廠、上海電影制片廠、長春電影制片廠以及八一電影制片廠等四大國營制片廠所上報的22位“新中國優秀電影演員”名單批準通過,爾后全國各大電影院、俱樂部等電影放映單位便開始懸掛這22位演員的照片。“22大明星”很快火遍全國。然而,1964年9月27日,文化部電影局發布《關于撤銷影院懸掛電影演員照片的通知》,“22大明星”又在一瞬間銷聲匿跡。表面上看,“22大明星”從誕生到落幕,都受政治因素主導,似乎與觀眾并無太多關聯。但深入這場“造星運動”的歷史深處,卻不難發現“22大明星”實際上與當時觀眾的喜好存在著一定的聯系。

祝希娟和陳強均既獲“百花獎”也入選“22大明星”,即反映出了這一點。在幾乎與“22大明星”評選同時,同樣由周總理倡議的第一屆《大眾電影》“百花獎”拉開了帷幕。不同于“22大明星”的官方篩選,“百花獎”完全由觀眾投票評選產生。祝希娟、陳強因分別在《紅色娘子軍》中飾演吳瓊花、飾演南霸天的角色而各獲得了第一屆“百花獎”的“最佳女主角”和“最佳男配角”。“百花獎”的評選結果早在“22大明星”公開之前幾個月便已公布,很難說這場民意評選活動不會影響到“22大明星”的篩選。因為僅憑身份和演藝經歷來看,祝希娟并非電影廠的專職演員,并且《紅色娘子軍》還只是她的銀幕處女作。如果沒有這場民意評選活動,祝希娟恐怕難以和其它資深的演員相提并論。至于陳強則歷來是以出演反派角色而給觀眾留下深刻印象的,以反派角色入選“22大明星”,在當時的語境下同樣顯得頗為特別,但以人民大眾評選出來的優秀演員入選就合乎情理了。盡管“百花獎”最佳演員的評選后來因“被視為資產階級標志的‘明星制’換了一種說法現身中國”[14]而受到詬病,但這場民意評選活動和“22大明星”這一官方造星運動在本質上有著某種相似性。二者都試圖評選出能夠代表新中國形象的電影明星,以完成對人民大眾的政治詢喚與文化啟蒙。《大眾電影》在投票觀眾的來信中,有意選擇了兩封刊登。一封說祝希娟所飾演的吳瓊花“使我得了‘傳染病’——從內心恨起南霸天來了”。[15]另一封則說陳強的表演“使我們產生恨,恨得咬牙切齒!從‘恨’中產生了力量”。[16]這兩封信一定程度上表明電影演員對觀眾的啟蒙教化作用,這種啟蒙只需令觀眾對舊社會的封建主義、官僚主義、帝國主義產生厭惡,對新中國的革命歷史傳統及其社會主義建設產生認同便已足夠。另外,“百花獎”的大眾評選和“22大明星”評選,都由周總理提議,因而,也很難說“百花獎”與“22大明星”之間沒有關聯。

由此看來,“22大明星”的產生,實際上是在顯性政治篩選和隱性觀眾評選的雙重作用下誕生,這一明星篩選機制是復雜、多面的。

三、上官云珠身體的政治實踐與銀幕表演

如果說“十七年”時期電影明星的造星機制在政治文化、明星表演以及觀眾參與等方面存在著多重悖論,這些悖論是上官云珠能夠進入“22大明星”的根本因素,那么上官云珠通過自身的努力,對自己在銀幕內外的身體進行改造,從而完成了自己作為人民藝術家的蛻變,則是其成為“22大明星”之一的直接因素。

(一)回歸大眾的政治實踐

新中國成立初期,上官云珠除了參演過《紡花曲》《彩車曲》等幾部為數不多的迎合政治話語的影片,更多是通過直接參與各種社會活動來完成對自己的身份改造。其具體做法一方面是在工農勞動中規訓自己的身體,另一方面則是作為文藝工作者的人民代表,積極參與各種政治活動的實踐。

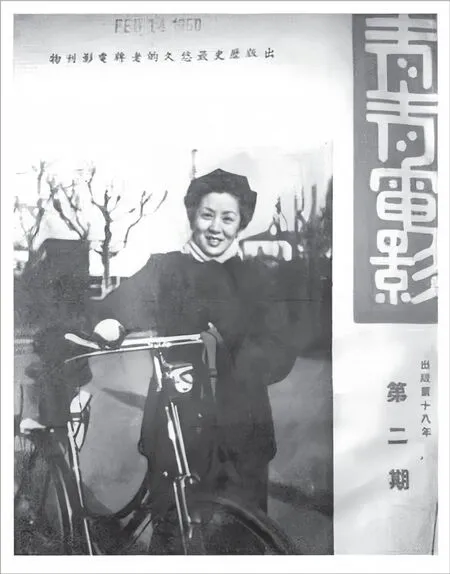

1950年1月出版的《青春電影》第2期曾以上官云珠作為封面人物,在這張封面照片中,上官云珠褪去了往日精致的旗袍打扮,換之以簡易的列寧裝,且配文為“日趨簡樸的上官云珠”。(如圖1所示)服裝的變化已然暗示著上官云珠的身份正在發生著某種改變。正如英國社會學家保羅·康納頓(Paul Connerton)所言:“任何一件衣服都能變成文本特質的某種具體組合……服裝作為物化的人與場合的主要坐標,成為文化范疇及其關系的復雜圖示;代碼看一眼就能解碼,因為它在無意識層面上發生作用,觀念被嵌入視覺本身。”[17]樸素的服裝包裹著上官云珠的身體,灰色的布料則掩藏著她原本的美麗,她的衣著和身體不再是“展露個性挑撥欲望領域,而是集聚集體主義的精神意志和社會主義昂揚思想情感的場所”。[18]“十七年”時期,上官云珠在大眾面前呈現出的形象不再是一個美艷妖冶的交際花,而是一名樸實的革命女性。

圖1.

面臨“5年內不準上銀幕”的處罰,上官云珠并沒有氣餒,而是頻繁前往災區進行籌款義演,“為勞軍義演,吃穿住都在舞臺上,一天兩三場,一連演出了131場,直到過度勞累患急性肺炎昏倒在舞臺上”。[19]在參演《南島風云》時,上官云珠擔心自己不能勝任,主動到海南外景地實地走訪,深入農村中體驗生活。正是如此,她才能夠在銀幕之外完成對自身的身體改造。

除此之外,更重要的是,上官云珠還頻繁參與一些官方活動。據相關傳記資料記載,在1950年4至11月期間,上官云珠先后參與過“上海市第一屆第三次各屆人民代表會議”“中國人民保衛世界和平委員會上海分會”“上海市第一屆婦女代表大會”以及“中國人民保衛世界和平反對美國侵略委員會上海分會”等諸多會議,并在部分會議中當選為婦女代表、會議委員等。[20]從這些參會活動和參會身份來看,上官云珠在新中國成立初期是熱衷于政治生活的。她不僅在與人民群眾的共同勞動中促進自身的思想改造,還作為文藝代表參與到社會文化建設的活動中。在這樣的雙重規訓之下,上官云珠逐漸消除自身政治身份上的污點,以一種潛在的姿態完成其社會主義“新女性”的身份轉變。

(二)“工農兵”形象的銀幕塑造

身體之于主體的重要性不言而喻,因為“主體是一個表演性的建構,是通過反復重復的表演行為建構起來的‘過程中的主體’”。[21]女明星因作為性別欲望的客體而備受關注。“十七年”時期,女明星因作為“去性別欲望化”的客體而愈加謹慎。對于女明星而言,借由大眾媒介對其身體進行塑形改造,不僅是獲得他者認可的重要途徑,也是在他者視角中確認自身主體性的重要路徑。仔細梳理上官云珠在新中國成立前后的銀幕形象的變化,不難發現這種身份上的規訓實際上是逐步推進的。

如前所述,上官云珠早年在銀幕上塑造的多是“壞女人”的形象。在新中國成立前夕,上官云珠已在尋求形象的轉變。“她一直要努力改變在人家頭腦中所留下的交際花、交際草印象,發誓也要與那些人一樣,成為一位真正的人民藝術家。”[22]為了完成這種轉變,1948年,上官云珠分別飾演了《萬家燈火》中的賢淑主婦藍又蘭、《希望在人間》中的婦科醫生陶靜寰、《烏鴉與麻雀》中的主婦華太太,這三個角色都是正面形象。從人物設置看,這樣的女性角色隱喻著中國傳統女性的貞潔意識,女性對家庭倫理的隱忍、堅守。不過,對想要擺脫“壞女人”這一銀幕印象的上官云珠而言,這幾個人物只是一種轉型與過渡,因為她們身上依舊帶有某種小資情調,尚未擺脫舊時代知識分子和“亭子間嫂嫂”的氣息。

上官云珠真正意義上的銀幕形象轉變直到新中國成立之后才得以實現。1950年,上官云珠首先飾演了《太平春》中的裁縫女兒鳳英,一個努力掙脫封建婚姻束縛的工人女兒;1955年主演了《南島風云》中的符若華,一個在革命中成長起來的軍人護士;1961年主演了《枯木逢春》中的貧苦農民方媽媽。這三個人物分別代表著新中國的工、農、兵形象,她們以最樸素的服飾和妝容,在水深火熱的環境中與人民大眾一起生活。其中,作為新中國典型的革命英雄形象的符若華明顯褪去了女性的嬌柔,而代之以堅定的革命意志。女性“不愛紅妝愛武裝”,固然是新中國通過模糊性別差異來實現性別平等的一種規訓策略,但也是她們試圖主動改造身體以獲得新中國意識形態認可的一種主觀選擇。

從舊社會中的“壞女人”到舊時代中的知識分子和“亭子間嫂嫂”,再到新中國的工農兵形象,上官云珠最終通過對身體的規訓,一步步完成了自己在銀幕上的身份重塑。只有當這種重塑獲得認可與接受,她才能真正成為代表新中國形象的“人民藝術家”。

(三)人民藝術家的身份蛻變

對于身體的改造最終要還原到對于主體的確認。通過對自己銀幕內外身體的規訓與改造,上官云珠的目的是要在官方政治與人民群眾中獲得認可,繼而在他者的眼光中確認自身的主體性,以完成其人民藝術家的身份蛻變。

因主演《南島風云》中的符若華而大獲成功的上官云珠,在1956年1月受到來上海視察的毛主席的單獨接見。不久之后,上官云珠的表姐夫、時任浙江省委書記的譚啟龍派專車接她到杭州參加為毛主席所舉辦的舞會。[23]1956年7月,上官云珠被選派為中國電影代表團正式成員,前往布拉格參加第九屆卡羅維·發利國際電影節,《南島風云》作為觀摩片與《董存瑞》同在電影節上放映。1957年6月,上官云珠作為獲獎影片的演員代表,在文化部召開的授獎大會上登臺發言。1957年7月,上官云珠同黃宗英、趙丹、沈浮等上海各界知名人士再次與毛主席歡聚一堂。在1957年文化部組織的“1949—1955年優秀影片評選”活動中,上官云珠因其在《烏鴉與麻雀》中所塑造的忍辱負重的華太太這一經典角色而被授予“個人一等獎”。這樣的政治禮遇與獲獎榮譽對于當時任何一個文藝工作者而言都是難以企及的,更不用說是曾受到上海電影廠“5年之內不能上銀幕”處罰的上官云珠了。

在官方的認可和接受之外,上官云珠也獲得了社會層面的認可。1958年,當上官云珠前往上海北郊寶山縣的農村落戶時,她在下放勞動中積極工作,并與當地農民親切交流,使得“村里老老小小都叫她‘上官孃孃’,就像親戚一樣”。[24]1961年,當上官云珠與趙丹、王瑞芳等人到山東出演話劇《上海屋檐下》和《雷雨》時,他們“被觀眾們團團圍住,演出前、散場后,劇院門口常常造成交通堵塞,后來干脆警車開道”。[25]觀眾的這些反映,一定程度上表明了社會大眾對上官云珠的接受。

需要強調的是,明星的“姓名、服裝、社會地位可能有變動,但是他們永遠扮演同一的人物,而這個人物就是他們自己。因為他們給人最突出的印象還是他們自己的形象”。[26]上官云珠之所以能夠從舊社會“壞女人”的銀幕形象轉變為新中國的“人民藝術家”,絕不僅僅是因其優秀的“銀幕角色表演”和模范的“社會角色表演”,她還必須在積極應對社會文化潮流和大眾審美趣味變遷的同時堅守自己的底色,保持自己的準則。也只有這樣,她才不至于完全被時代的漩渦所裹挾而喪失自身的獨特性。

結 語

從“十七年”時期明星生成機制中所存在的悖論,到明星本人通過對自身銀幕內外身體政治的雙重規訓,上官云珠完成了對新中國意識形態的縫合,最終成為代表新中國形象的電影“22大明星”之一員。透過這一事件可以發現,“十七年”時期的政治規訓固然使得明星的生成難以脫離國家話語的規訓,明星的身體展演也需要不斷貼近勞動人民的生活實踐。但在此規訓之下,明星文化卻能夠以另一種形式存在著,或是成為英雄模范,或是成為群眾代表。正如明星文化不等同于“明星主義”,“電影明星”也不等同于“文藝工作者”,名稱上的轉變已然表明時代的縫隙里依舊存留有關電影以及明星的各種文化形態,只不過其背后的文化癥候及相關癥候之下的運作機制還有待我們進一步探查。