基坑開挖變形對既有建筑物影響分析

馬國強(浙江恒山建設有限公司,浙江 杭州 310000)

城市地下空間的大量開發,使得基坑工程的開挖朝著 “深、大、緊” 的方向發展,其中, “緊” 表示緊鄰周圍的敏感建筑物、構筑物或者地下管線等,這給基坑工程的修建帶來挑戰,如果施工稍有不慎,極易引發嚴重的工程事故,造成不良的社會影響[1]。因此,在緊鄰既有建筑物的基坑工程施工中,其安全施工顯得尤為重要,控制基坑開挖對周邊建筑物的變形是關鍵[2-3]。

研究以浙江省杭州市某地下空間深基坑工程為研究對象,運用現場實測和數值模擬相結合的方法,建立了深基坑工程開挖三維數值模擬,研究不同開挖深度、既有建筑物不同位置監測點的沉降分布規律,研究成果可為緊鄰基坑工程的既有建筑物的變形控制和加固提供參考。

1 工程概況

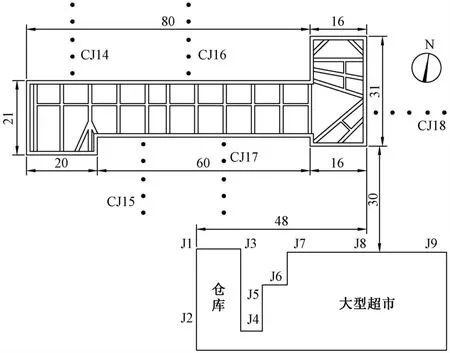

浙江省杭州市某地下空間深基坑工程平面大致呈 “Z” 形,為狹長形基坑,平面長度方向為96m,寬度方向為31m,基坑開挖深度為23m,如圖1所示,基坑南側距離端頭約30m 位置處存在既有大型超市建筑,建筑的高度為20m,為3 層框架結構,既有建筑大致呈平面矩形,長度為70m,寬度為29m。基坑圍護結構采用 “地下連續墻+1道鋼筋混凝土內支撐+6道鋼支撐” 的圍護體系。地下連續墻的寬度為6m,采用C30 等級混凝土澆筑,厚度為1m,深度為40m;第一道內支撐為C30 鋼筋混凝土內支撐,支撐寬度為600mm,高度800mm;其余內支撐為鋼支撐,鋼支撐直徑為609mm,厚度為16mm,鋼材為Q235鋼。

圖1 基坑工程與周邊既有建筑關系以及基坑監測點平面布置

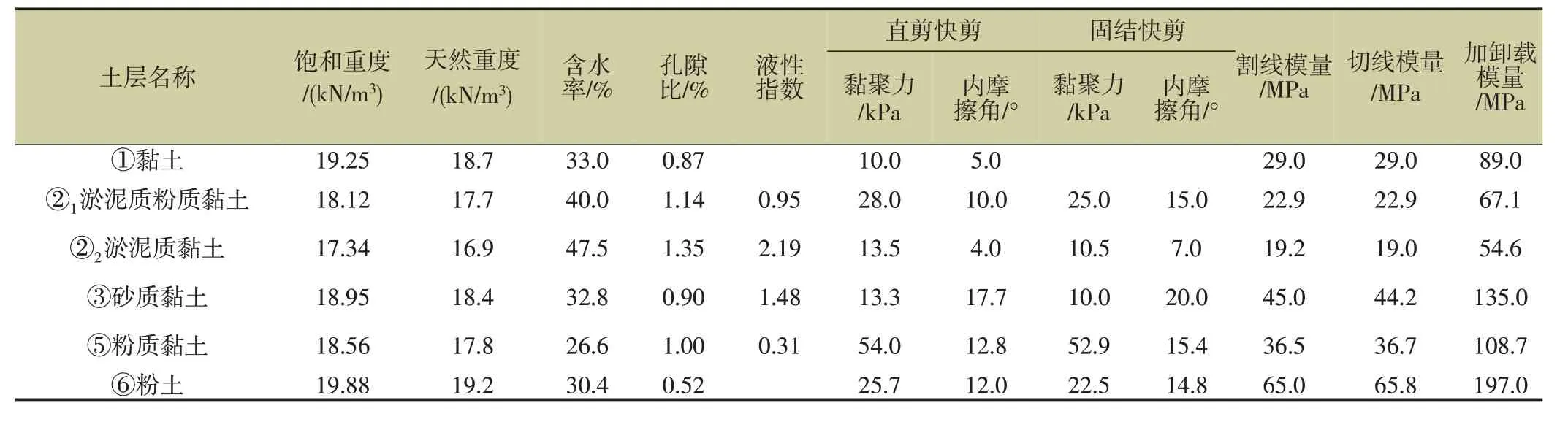

基坑工程開挖影響范圍內地層主要有灰色①黏土、灰黑色②1淤泥質粉質黏土、灰黑色②2淤泥質黏土、灰黃色③砂質黏土、灰黃色⑤粉質黏土和灰色⑥粉土組成,其中,灰黑色②1淤泥質粉質黏土的平均孔隙比達到1.2,平均含水量達到40%,平均飽和度為95%;②2淤泥質黏土的平均孔隙比達到1.1,平均含水量達到47.5%,平均飽和度達到98%。場區各層土的物理力學指標參數如表1所示。

表1 場區地基土工程地質參數

2 基坑開挖對既有建筑物的變形影響數值模擬分析

2.1 三維數值分析模型的建立

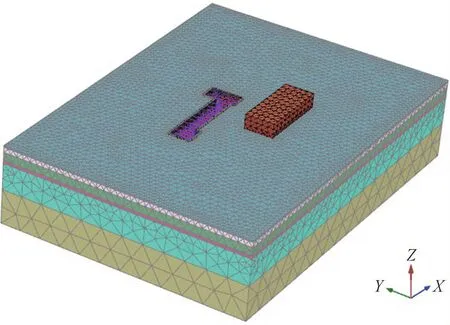

為了研究深基坑工程開挖對建筑物變形的影響,研究運用ABAQUS工程模擬有限元軟件建立三維模型進行分析,如圖2所示。建模時,土層計算所需的物理力學參數參考表1中指標,土層的破壞準則服從摩爾-庫倫準則,計算時不考慮土層的起伏,土層厚度簡化為水平層[4-6]。其中①黏土1.5m、②1淤泥質粉質黏土5.0m、②2淤泥質黏土10.5m、③砂質黏土3.0m、⑤粉質黏土30.0m、⑥粉土50m。既有建筑的基礎形式為條形基礎,截面尺寸為750mm×900mm,采用彈性本構模型進行計算,彈性模量為20GPa,重度為22kN/m3;建筑柱結構截面為正方形,邊長為500mm,柱體為C40 混凝土,重度取25kN/m3,彈性模量取35GPa,采用彈性本構模型進行計算;建筑梁截面寬度為250mm,高度為500mm,梁體為C35 混凝土,重度取23kN/m3,彈性模量取32.5GPa,采用彈性本構模型進行計算;建筑墻體厚度為240mm,為C30混凝土,采用彈性本構模型進行計算,重度取23kN/m3,彈性模量取32GPa;建筑樓板厚度為100mm,為C30 混凝土,采用彈性本構模型進行計算,重度取23kN/m3,彈性模量取32GPa。

圖2 基坑工程與周邊既有建筑三維仿真計算模型

基坑開挖步驟的模擬分析是得到變形規律的關鍵[7-8]。基坑開挖模擬共分為22 個步驟,分別為:①建筑加載→②位移清零并激活地下連去向以及樁柱→③兩段各施工第1 道混凝土內支撐→④第1 次基坑降水→⑤中間段以及兩端頭段向下開挖4m→⑥中間段以及兩端頭段各施工第2 道鋼支撐→⑦第2 次基坑降水→⑧中間段以及兩端頭段向下繼續開挖3m→⑨中間段以及兩端頭段各施工第3 道鋼支撐→⑩第3 次基坑降水→?中間段向下開挖4m,兩端頭段向下開挖2.4m→?中間段以及兩端頭段施工第4 道鋼支撐→?第4 次基坑降水→?兩端頭段向下開挖2.7m→?兩端頭段施工第5 道鋼支撐→?中間段向下開挖4m,兩端頭段向下開挖3.7m→?中間段施工第5道鋼支撐,兩端頭段施工第6 道鋼支撐→?第5 次降水→?中間段向下開挖3.3m,兩端頭段向下開挖3.7m→?中間段施工第6道鋼支撐,兩端頭段施工第7 道鋼支撐→(21)第6 次基坑降水→(22)中間段向下開挖3.2m,兩端頭段向下開挖3.2m。

2.2 既有建筑變形模擬結果分析

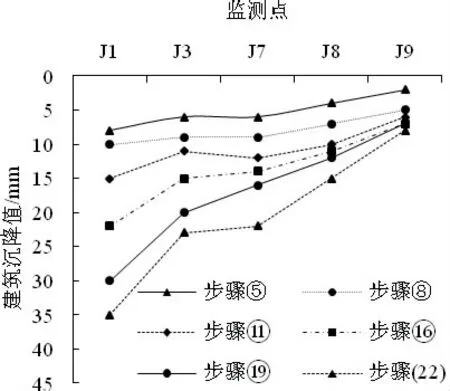

圖3為既有建筑監測點J1、J3、J7、J8、J9 的沉降變形曲線計算結果,這5個監測點的連線平行于基坑邊線的長邊,其中監測點J1、J3、J7在基坑開挖側,監測點J8在基坑拐點,監測點J9 在基坑開挖外側。從圖3中可以看出,隨著基坑開挖的不斷增加,同一監測點的沉降位移不斷增加,表明基坑的施工進程對土體的擾動產生了明顯影響;在同一開挖步驟中,建筑監測點J1位于基坑中間位置,其沉降值最大,而監測點J3和監測點J7位于基坑開挖右半部分,兩者的沉降值相近,且沉降值大小次于監測點J1,監測點J8位于基坑角點,監測點J9位于基坑外側,建筑物的沉降值從監測點J7 向監測點J9 呈現近線性減小,監測點J9 的沉降值隨開挖深度的增加,其增幅較小。由此表明,在平行基坑開挖方向上,建筑物的沉降不僅與基坑開挖進程有關,也與監測點所處的位置相關,存在明顯的角點效應,越靠近基坑中部,建筑物沉降值越大,建筑物的沉降整體表現為向基坑內部傾斜。因此,在實際工程中,為了防止建筑物的不均勻沉降導致建筑物的開裂和變形,根據建筑物與基坑的平面關系,確定必要的沉降隔離措施和加固方案[9]。

圖3 平行基坑長邊方向各建筑監測點的沉降值曲線

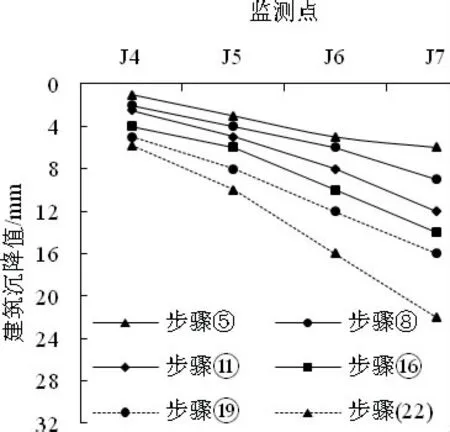

圖4為既有建筑監測點J4、J5、J6、J7的沉降變形曲線計算結果,這4個監測點均在基坑長邊的法線方向上布置,且布置在基坑的角點位置上。從圖4中可以看出,隨著基坑開挖的不斷增加,同一監測點的沉降位移不斷增加,表明在法線方向上,基坑的施工進程對土體的擾動產生了明顯影響;在同一開挖步驟中,由于監測點J4、J5、J6、J7 距離基坑邊線的距離越來越近,其建筑物沉降值越來越大,且呈現近線性的變化趨勢,基坑開挖的深度越大,這種線性變化的斜率越大。由此表明,在基坑開挖過程中,應控制深部開挖時的開挖方法,避免建筑由于基坑開挖產生的不均勻沉降速率增速過大。

圖4 基坑長邊法線方向各建筑監測點的沉降值曲線

3 數值模擬結果與實測結果對比分析

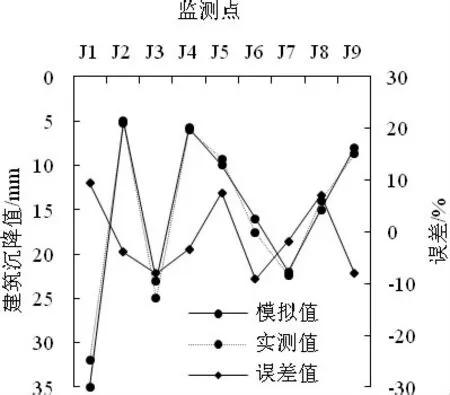

在深基坑工程施工過程中,在基坑周邊布置了大量的地表沉降觀測點,建筑物的轉角和重點觀測位置也布置了建筑物沉降變形監測點,監測點的編號以及布置方式如圖1所示。圖5為基坑開挖至底部時,各監測點的變形數值模擬結果與監測結果對比。從圖5中可以看出,各監測點的實測沉降值與模擬沉降值具有一致的變化關系,兩者的數值較為接近,統計分析其誤差可以看出,兩者的誤差變化范圍在±10%內,表明數值模擬結果能夠較好地反映建筑的實際變形。

圖5 各建筑監測點的沉降計算值與實測值對比

4 結語

以浙江省杭州市某地下空間深基坑工程為研究對象,運用現場實測和數值模擬相結合的方法,建立了深基坑工程開挖三維數值模擬,研究不同開挖深度時既有建筑物的變形特征,得到以下結論:

(1)在平行基坑開挖方向上,隨著基坑開挖的不斷增加,同一監測點的沉降位移不斷增加;建筑物的沉降不僅與基坑開挖進程有關,也與監測點所處的位置相關,存在明顯的角點效應,越靠近基坑中部,建筑物沉降值越大,建筑物的沉降整體表現為向基坑內部傾斜。

(2)在基坑長邊法線方向上,隨著基坑開挖的不斷增加,同一監測點的沉降位移不斷增加;距離基坑邊線的距離近,其建筑物沉降值越大,且呈現近線性的變化趨勢,基坑開挖的深度越大,這種線性變化的斜率越大。

(3)各監測點的實測沉降值與模擬沉降值具有一致的變化關系,兩者的數值較為接近,統計分析其誤差可以看出,兩者的誤差變化范圍在±10%內,表明數值模擬結果能夠較好地反映建筑的實際變形。