自鎖式正四棱柱結構單元的構形參數研究*

趙占偉 侯艷芳

(陜西工業職業技術學院,陜西 咸陽 712000)

折疊網架結構是一種臨時性建筑結構體系,常應用在軍事、救災等場景中以解決人員和設備庇護問題[1]。因具備雙穩態特性[2],展開后可穩定地承力,折疊后可方便地運輸和儲納。對于一般的折疊網架結構,由不穩定的展開狀態轉換成穩定的結構狀態還需要施加額外的幾何約束,而自鎖式折疊網架結構則無須這樣的約束,一旦展開成形便可直接穩定承載[3]。 “自鎖” 對于自鎖式折疊網架結構達成預期建筑功能尤為關鍵。因具備 “自鎖” 性質,該類網架的展開和折疊也更加迅捷,可為軍事行動及災民等爭取到寶貴的機動時間和救援契機。

自鎖式結構單元是自鎖式折疊網架結構的基本組成構件[4,5],其中本文研究的正四棱柱結構單元隨柱面式網架結構及平板式網架結構的應用而得到大量應用。然而在工程實踐中,經常會發現不同構形的結構單元, “自鎖” 能力迥異,甚至部分單元無法完成自鎖。作為整體網架的鎖定功能單元,若達不到合理的自鎖能力,那么整體結構的實用價值也會大大降低。此外,相同空間外形條件下,相較于一般網架的結構單元,自鎖式結構單元的制造需要更多的材料消耗,無論從組裝成的整體網架受力能力方面還是從經濟性方面看都是不利的。因此,要了解整體結構的自鎖性能,需要從基本構成單元的自鎖性能著手。

從設計層面看,通過構形設計方法可以數學表達自鎖式結構單元的空間構形[6]。因此,單元的自鎖能力與構形設計方法相關性極大。然而,同一構形結果可以使用不同的設計方法,每種方法則對應不同的構形參數。故,若探討單元的自鎖性能,還需基于一定的構形設計方法,通過對應的構形設計參數,開展系統研究。

1 構形參數

1.1 單元的構形特征

結構單元的組成功能部件是剪式單元[7],其兩根桿件通過樞軸相連接,并能夠在垂直于樞軸軸線的平面內相互轉動。多對剪式單元可組裝成結構單元,賦予機構運動的能力。而滿足建筑使用需求的完整網架結構,可最終由合適數量的結構單元組裝完成。每個獨立的結構單元均具備一定的自鎖能力,且均可獨立承擔并傳遞建筑荷載,因此結構單元是該類網架結構的基本結構構件。

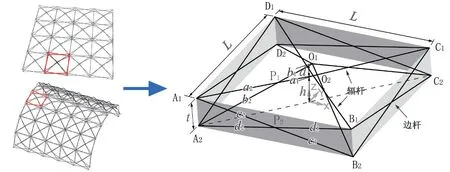

展開時正四棱柱結構單元的構形,如圖1所示。因外形是由四個相同的外圍平面(邊桿剪式單元所在平面)圍成,其空間幾何形狀為正四棱柱而得名。不同于一般網架的結構單元,正四棱柱結構單元的內部存在四個相同的輻桿剪式單元,是形成自鎖能力的關鍵構造。

圖1 正四棱柱結構單元的空間構形及其設計參數

1.2 單元的構形參數

正四棱柱結構單元的構形設計參數(見圖1)。采用棱柱的上下底面邊長L,間距t,結構單元的內部節點O2至底面A2B2C2D2的垂距h,O1O2的間距d共4 個量作為構形設計的基本參數。

①結構單元上下底面邊長L。該值與整體折疊網架結構的縱向長度有關。

②結構單元上下底面間距t。該值的初步選取一般根據建筑需求及結構自鎖能力選定。

③結構單元內部下節點到下底面的距離h。該值的初步選取也根據結構自鎖能力及建筑需求而定。

④結構單元內部上、下節點的間距d。該值的選取需滿足結構單元完全展開時的構形要求,即需滿足下式:

其中,P1z是輻桿上的樞軸點P1至底面A2B2C2D2的垂距。

此外,P1點在輻桿上的位置還需滿足結構單元完全折疊時的構形要求,即結構單元中的桿件必須滿足可折疊條件:

式中a2、b2、c2、d2分別為相應剪式單元的桿件被其樞軸點劃分的長度。

顯然對折疊網架結構而言,可折疊條件是所有幾何約束中最獨特且十分關鍵的條件,也是求解參數值時的收斂判定條件。

構形設計時,間距t和邊長L一般給定,p1z也可根據展開后的空間幾何關系表達為關于參數d和h的函數。綜合來看,由式(1)可知,d和h兩個參數是相關的。因此,可以完整地描述結構單元空間構形的參數數量由原來的4個變為當前的3個。故,后文選擇了L、t和h作為參數研究對象。

2 自鎖能力評估及折疊中的截面內力

正四棱柱結構單元的 “自鎖” 現象出現在展開階段。但對于一般的結構單元而言,其展開過程與折疊過程互為可逆向的過程。從便于建模角度考慮,可通過折疊過程探究結構單元的 “自鎖” 性能。利用有限元軟件Abaqus 建立結構單元的折疊過程的數值分析模型。在參數L、t、h分別取為1500mm、300mm、240mm時,生成典型尺寸下的正四棱柱結構單元空間構形。模型中的桿件采用薄壁空心圓管,截面尺寸為16mm×1mm;鋁合金材質,E為7.2×104MPa,G為2.7×104MPa,μ為0.3;采用B33 閉口梁單元。桿件之間采用不考慮節點尺寸的理想連接方式,即剪式單元間采用鉸接連接;剪式單元內部兩桿件只在樞軸處釋放單元轉動平面內的相對轉動自由度,其余自由度上均相互約束。模型的邊界條件設置為節點O2鉸接于支座上,節點O1在正四棱柱結構單元的中心線上移動。

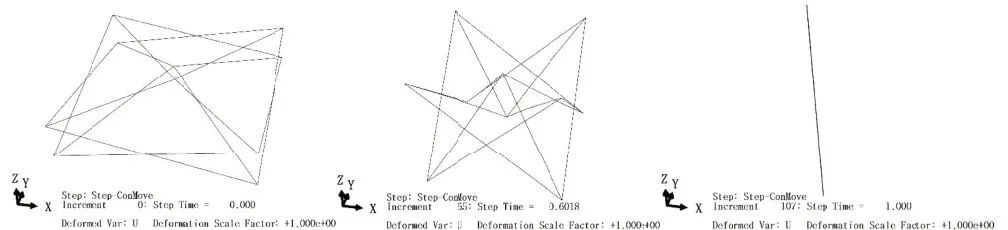

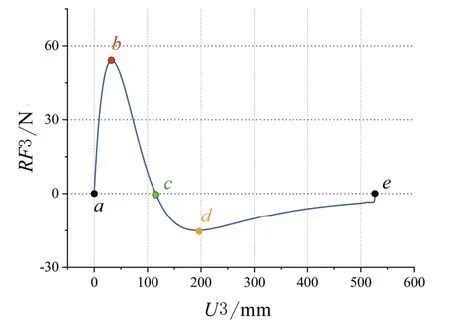

模擬的正四棱柱結構單元的折疊收納過程,如圖2所示。衡量結構單元自鎖能力強弱的最直觀方法就是通過折疊過程中所需的外力大小來判定。該組構形設計參數數據下得到的外荷載隨上節點O1位移的變化曲線,如圖3所示,其中節點受到的力向上為正。因在完全展開時沒有彈性形變,故曲線的初始值為a 點的0值。b點為曲線的正向最大值點,只有提供的折疊力大于該力,結構單元才能夠順利折疊,故該值的大小表明了結構單元自鎖能力的強弱。過c點后力變為反向,結構單元完成 “解鎖” ,并且能夠在撤除荷載后完成自動收攏。d點為曲線的負向最大值點,該值很大程度上決定了結構單元的自動收攏能力。至e點曲線重新回到0值,結構單元收攏完畢,此時桿件不存在彈性形變。由上述分析可知,b點值RF3b是判定結構單元自鎖能力的指標。

圖2 模擬的正四棱柱結構單元撤收過程

圖3 正四棱柱結構單元荷載-位移曲線

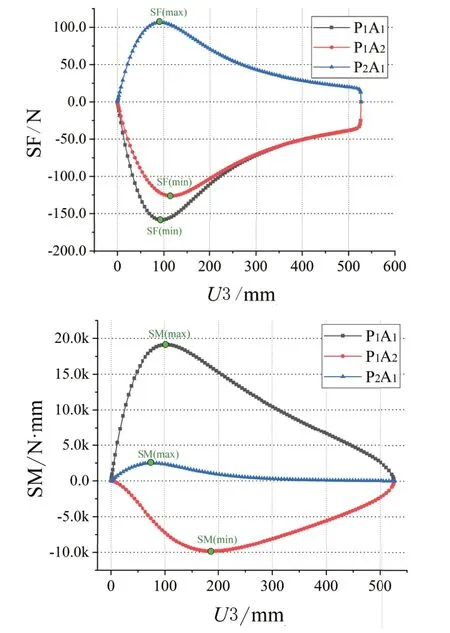

由剪式單元的構造特點可知,樞軸處的內力應為最不利內力。因而,選取兩種剪式單元的樞軸處的內力,給出模擬結果曲線,如圖4所示。其中,軸向力(SF)以受拉為正,剪式單元的平面內彎矩(SM)以桿件上部受拉為正。此外,因剪式單元的平面外方向的彎矩很小,故無須繪制。可以看出,內力曲線的線形相同。折疊階段前期內力快速增大到一個幅值,后期又較緩慢地減小至完全折疊收納時的0值。

圖4 正四棱柱結構單元內力-位移曲線

在SF圖中,所有桿件都在位移100mm左右達到最大幅值,與RF3曲線c點出現的時刻吻合。表明這一時刻正四棱柱結構單元撤收過程中,所有桿件內部之間的幾何不相容已經積累到最大。過了這一時刻,內部幾何不相容逐步減小,內力也隨之逐步減小。在該組構形設計參數下,折疊中所有桿段的軸向力水平基本相當,其中輻桿較大。然而,經計算可知,折疊中的絕大部分時段,桿段同一截面中的彎曲應力數值遠大于同一時刻的軸向應力,超過一個數量級,即桿件的截面應力主要由彎矩產生。

在SM圖中,可以推得輻桿的彎曲應力水平高于邊桿很多。位移在100mm 左右時,所有桿段的綜合彎曲彈性應變達到最大。而輻桿P1A1內的彎矩最高,幾乎是另一根輻桿P1A2的三倍。位移過100mm 后,結構單元完成 “解鎖” 。輻桿P1A1迅速釋放應變,減小彎曲變形。隨之,邊桿剪式單元出現較大的整體向上位移的相對趨勢,并減小了自身彎曲變形。邊桿將輻桿P1A1的整體平移位移作用,最終通過A2節點的向上位移轉作用到了輻桿P1A2上,導致其曲線反而持續下凹。隨折疊過程推進,各桿段的空間角度持續變大,結構單元桿件內部之間的相對位移趨勢情況也隨之改變。在位移至200mm 左右時,所有桿段的綜合彎曲應變達到解鎖后的較大水平。此時,對應RF3 曲線d 點,正四棱柱結構單元具備最大折疊收攏能力。

3 構形參數對自鎖及內力的影響

3.1 上下底面邊長L

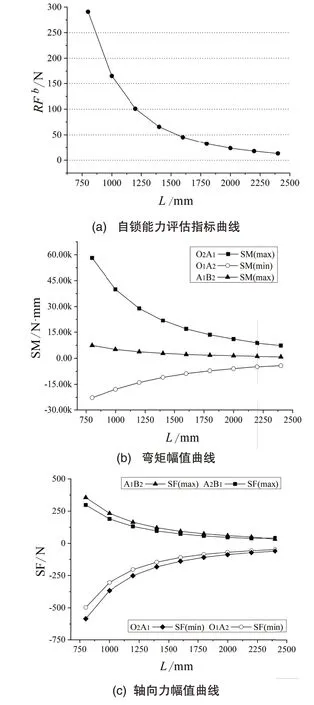

在t、h的值取為300mm、240mm 時,L選取800mm至2400mm 區間內每間隔200mm 的數值。建立系列數值折疊模型,來探討該參數對正四棱柱結構單元自鎖能力及折疊過程中的內力水平的影響。得到的結果,如圖5所示。其中,內力圖中的符號max 及min 表示的是在折疊過程中截面內力曲線在數值上的幅值(參照圖4)。

圖5 自鎖能力評估指標及內力幅值隨參數L的變化圖

可以看出,在參數t、h一定的情況下,不同桿段中內力幅值的相對大小關系沒有變化,不受參數L的影響。自鎖能力判定指標RF3b和截面內力,隨L的變化特征均一致。三圖中的曲線,先期均從邊長L較小時的大值快速變小,后期在邊長L無限大時變化緩慢且無限接近于0值。這說明,參數t、h的值選擇合理時,不論結構單元外形宏觀尺寸有多大,結構單元都將具備一定的自鎖能力。

從內力曲線看,結構單元L的值越小,截面應力水平應越高,越容易超出線彈性下材料的強度要求。此外,從經濟性以及結構承力的角度看,在保證相近的建筑使用空間要求的前提下,一般組成整體網架結構的單元數量越少,結構在單位體積上的質量也就越小。這也就要求初步設計時,L的值要盡量取得大一些。然而,考慮壓彎構件的穩定性,L的值不宜選取的過大。結合工程經驗,RF3b值在15N~90N之間為宜。因此,正四棱柱結構單元的L可在1263.3mm~2328.75mm 之間做初步選取。

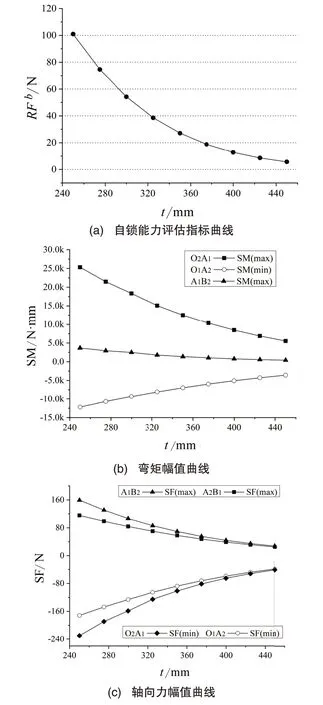

3.2 上下底面間距t

因選取的參數數據范圍過大對于結構單元的應用意義不大,因此這里選取的參數值是:設計參數L和h分別取為1500mm、240mm,t取為區間250mm~450mm內每間隔25mm的數據。系列數值模型結果,如圖6所示。可看出,參數t與參數L的變化趨勢一致,自鎖能力判定指標RF3b和截面內力曲線均隨t的增加而非線性地減小。內力曲線中,輻桿O2A1的內力水平依然是同時刻最高的,不同桿段的截面內力的相對大小也始終得以保持。正四棱柱結構單元的RF3b在15N~90N之間時,相應的上下底面間距t在260.24mm~391.2mm之間。

圖6 自鎖能力評估指標及內力幅值隨參數t的變化圖

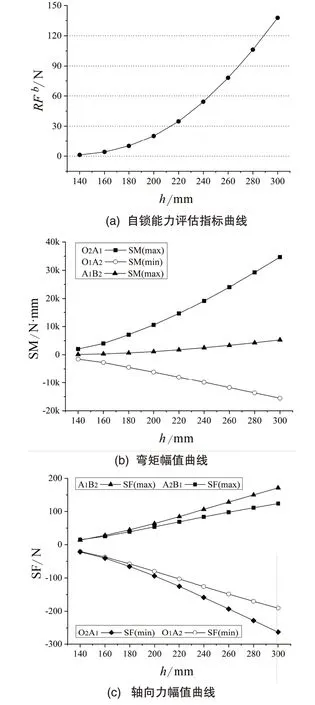

3.3 單元內部下節點到下底面的距離

在設計參數L、t固定取為1500mm、300mm時,選取參數h在140mm~300mm 區間內間隔20mm 的數據,結果如圖7所示。與前兩個參數情況相反,RF3b和截面內力曲線反而隨h的增大而增大。并且,h在140mm附近時,RF3b接近于0,正四棱柱結構單元失去自鎖能力。在h的合理取值范圍內,輻桿O2A1的截面內力依然大于其他桿件的彎矩。RF3b在15N~90N 之間時,對應的h值在189.7mm~269.2mm之間。

圖7 自鎖能力評估指標及內力幅值隨參數h的變化圖

4 結語

本文基于自鎖式正四棱柱結構單元的構形設計原理,模擬分析了單元折疊撤收過程。探討了參數對結構單元折疊、展開過程中的截面內力及自鎖能力的影響問題。選取了三個構形設計參數作為研究對象,最終得到以下結論:

(1)折疊過程中的外荷載-位移曲線反映了正四棱柱結構單元的自鎖性能。該曲線的最大正值的大小,可以評估單元自鎖能力的強弱;最大負值的大小,可以評估單元自動折疊能力的強弱;中間0 值點,可以推定結構單元完成 “解鎖” 的時刻,過該點后結構單元可自動折疊收納。

(2)正四棱柱結構單元自鎖能力主要取決于其桿件內的整體彎曲應變水平。因結構單元折疊過程中的彎曲應變遠遠大于軸向應變,故而 “解鎖力” 主要由桿件的彎曲程度決定。

(3)隨三個構形參數的增大,自鎖能力及內力幅值曲線的變化趨勢一致。二者均隨著控制結構單元外形的兩個參數值的增加而非線性地減小,而在另一個決定內部節點位置的參數情況中則呈相反變化。在結構設計時,可基于此變化特點調試參數,較快地得到滿意結果。

(4)為方便正四棱柱結構單元設計參數值的初步選取,在桿件外徑為16mm,壁厚為1mm,采用鋁合金材質的前提下,基于一組基本構形參數值(L、t、h分別為1500mm、300mm、240mm)給出了L、t、h三個參數的合理 取 值 區 間:1263.3mm~2328.75mm,260.24mm~391.2mm及189.7mm~269.2mm。