共情護理對恢復期精神分裂癥患者的病情及生活質量的影響研究

陳火亮 韓燦忠 馮劍倩

【摘要】目的:研究在治療恢復期精神分裂癥患者的過程中,運用共情護理加以輔助,對改善患者病情和生活質量的成效。方法:納選對象為2022年1月—2023年1月在院治療且處于恢復期的66例精神分裂癥患者,以隨機信封法分成對照組與觀察組,組內均33例患者,對照組采用常規護理,觀察組采用共情護理,比對兩組護理質量及生活質量。結果:觀察組的康復效果以及抑郁癥狀評分低于對照組(P<0.05);觀察組的生活質量評分高于對照組(P<0.05)。結論:以共情護理予以干預,可緩解癥狀及促進病情康復,這對于提升患者的生活品質量具有積極作用,值得借鑒和普及。

【關鍵詞】精神分裂癥;恢復期;共情護理;生活質量;護理質量

The influence of empathic nursing on the condition and quality of life of convalescent schizophrenic patients

CHEN Huoliang, HAN Canzhong, FENG Jianqian

Mental Hospital, Guangzhou Civil Affairs Bureau, Guangzhou, Guangdong 510430, China

【Abstract】Objective: To study the effect of empathic nursing in the treatment of convalescent schizophrenia patients to improve their condition and quality of life. Methods: A total of 66 patients with schizophrenia treated in hospital from January 2022 to January 2023 were selected and divided into control group and observation group by random envelope method, with 33 patients in each group. The control group received routine nursing and the observation group received empathic nursing. The quality of care and quality of life of the two groups were compared. Results: The rehabilitation effect and depressive symptom score of the observation group were lower than those of the control group(P<0.05); The life quality score of observation group was higher than that of control group(P<0.05).Conclusion: The intervention of empathic nursing can alleviate the symptoms and promote the rehabilitation of the disease, which has a positive effect on improving the quality of life of the patients, and is worthy of reference and popularization.

【Key Words】Schizophrenia; Convalescence period; Empathic nursing; Quality of life; Nursing quality

精神分裂癥屬于臨床上常見精神疾病,好發生在青少年時期,有著病程長、遷延難愈及易反復性發作等特點,近年來在精神病治療藥物不斷涌現下,臨床對于此病的控制率得到提升,大部分患者經系統性治療后,癥狀會得到有效緩解,但患者身上仍會存在遺留癥狀以及喪失部分的社交能力[1-2]。對于處在恢復期的精神分裂癥患者的治療,不再局限于控制病情發展,以提升預后及幫助患者盡快回歸正常生活為目的[3]。共情護理充分重視患者主體地位,此模式有著換位思考特點,可直接面對患者內心,并在開展護理工作過程中,設身處地為患者著想,利于增加患者信任度的同時,還可引導患者脫離出負面心境,重拾生活信心及改善交際狀態[4]。此試驗的開展是為分析共情護理對該類患者預后的影響,總結如下。

1 資料與方法

1.1 病例資料

納入者為來院就醫的精神分裂癥患者,總納入數量為66例,采用隨機信封法進行分組。對照組,年齡20~62歲,平均年齡(41.45±5.89)歲,男18例,女15例,病程6個月~8年,平均病程(3.53±0.78)年;觀察組,年齡18~65歲,平均年齡(41.69±6.01)歲,男20例,女13例,病程5個月~9年,平均病程(3.62±0.84)年。組間資料無統計學意義,具有可比性。納選標準:①滿足CCMD-3內有關精神分裂癥診斷標準;②病情處在恢復期,且精神癥狀處于穩定狀態;③無自殺傾向;④了解且同意參與試驗;⑤所有診療資料完善。排除標準:①伴存有器官功能障礙;②伴存有雙向情感障礙;③伴存有血液系統疾病;④伴存有其它癌性病變;⑤用藥依從性較為良好;⑥中途自行退出。

1.2 方法

對照組選擇常規護理,密切觀察患者病情變化,做好詳細記錄工作,及時上報給醫師,便于其對治療方案進行合理調整;督促患者正確用藥,對于伴有異常反應者,需告知醫師并協助處理;觀察組則采取共情護理,具體為:(1)加強培訓病房護士,使其能夠樹立共情護理觀念,將護理理念內化于心,成為自覺關懷的驅動力,并在實際護理工作中付諸實踐。(2)共情護理實施內容:a.積極和患者交流溝通,對其主訴需耐心傾聽;在患者進行表述過程中,需仔細觀察其神情、肢體等變化,且不可打斷患者,必要時可采取非言語方式來表示理解;待患者完成表述后,需借助肯定性言語給予其鼓勵,并以疑問語句來掌握其更多情緒信息;b.結合患者表現,評價其對于外界事物的感覺以及理解,將自身代入患者角度對來看待外界的環境,經感受患者需承擔壓力及情緒等方式來感知其內心世界,進而了解到患者情感需求;c.根據患者的興趣愛好,指導其借助養花、畫畫、寫作等方式來分散其情感壓力,并積極鼓勵患者的情緒愛好,以此來提升其對于生活的熱情;(3)建立共情反饋機制,經患者將自身言語、動作及表情及時向護理人員進行反饋,與其建立起回應、反饋以及回應模式,利于二者間建立起良好關系,同時還能使得患者維持樂觀、積極心態,對提升干預效果起著積極意義。

1.3 指標觀察及判定標準

(1)護理質量,a.康復效果,選以IPROS量表,以0~25分表示康復效果優/差;b.抑郁癥狀,選以HAMD量表,以超過14分表示存在抑郁癥狀;(2)生活質量,涉及到心理、生活、環境、精神/個人信仰、社交關系和獨立性領域等多個領域,在QOL-100量表中,生活質量的高低以0~100分來表示。

1.4 統計學處理

采用SPSS 27.0統計學軟件進行數據分析。計數資料采用(%)表示,進行x2檢驗,計量資料采用(x±s)表示,進行t檢驗,P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 護理質量

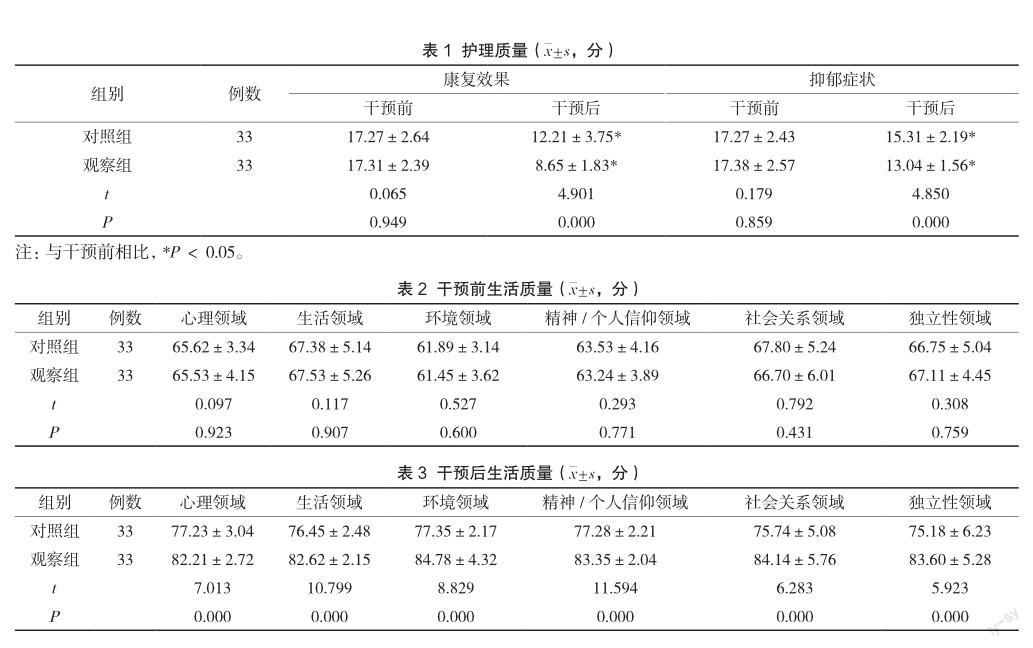

在實施干預以前,兩組在各項指標評分方面并無差異(P>0.05);在經過干預以后兩組的評分均得到顯著降低,且觀察組比對照組低(P<0.05),見表1。

2.2 生活質量

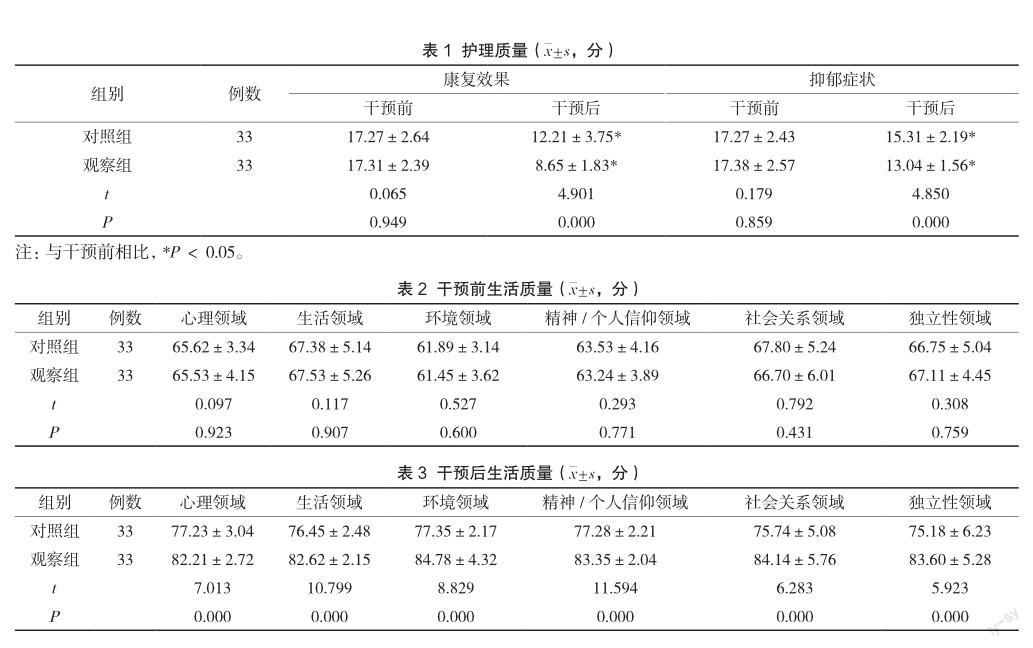

兩組在干預前各項指標無差異,干預前生活質量(P>0.05),見表2;相較于干預前,經干預后觀察組的評分比對照組高,干預后生活質量(P<0.05),見表3。

3 討論

目前,精神分裂癥已成為一個社會公共問題,針對此病的發生機制尚未明確,患病后治愈難度較大,病情易反復性發作,當患者規律性服藥治療后,病情處于穩定狀態下,除了以藥物維持病情,同時還會強化護理服務,為患者制定出全面、科學有效的護理服務,以此來提升其自理能力以及預后質 量[5-7]。常規護理重視疾病知識宣教,但對于該類患者而言,其對于護理工作的開展存在嚴重排斥情緒,因此護理效果不佳[8-9]。共情護理作為新型的護理方式,通過在護理期間將患者作為護理中心,重視其心理,經強化護患間溝通力度,利于二者間建立良好關系;經評估患者情感狀態,掌握其真實感受,主動與患者交流,并充分尊重患者,可增加患者信任感,進而積極配合治護工作的開展,以此來實現改善其預后的目的[10-11]。此試驗得出,在康復效果(12.21±3.75分與8.65±1.83分)抑郁癥狀(15.31±2.19分與13.04±1.56分)生活質量(77.23±3.04分與82.21±2.72分)(76.45±2.48分與82.62±2.15分)(77.35±2.17分與84.78±4.32分)(77.28±2.21分與83.35±2.04分)(75.74±5.08分與84.14±5.76分)(75.18±6.23分與83.60±5.28分)各項指標上,觀察組均優于對照組(P<0.05),通過在共情護理過程中,重視護患間交流溝通,關注患者行為變化,并站在其角度上思考問題,利于降低患者對于護理服務的排斥感;在娛樂引導以及心理護理中,對患者注意力進行分散,可實現改善其抑郁情緒的目的[12-15]。

綜上所述,對于康復期的精神分裂癥患者來說,采取共情護理進行干預,更易滿足患者的康復需求,建議推廣使用。

參考文獻

[1] 王春梅,馬靜.敘事護理對恢復期精神分裂癥患者的影響[J].山東醫學高等專科學校學報,2023,45(3): 189-190.

[2] 陳冬梅.人文關懷在恢復期精神分裂癥患者中的效果及對其護理質量滿意度的影響[J].中國醫藥指南,2023,21(4):180-182.

[3] 陳雯,凌蜜,許悅恒.人文關懷在恢復期精神分裂癥患者護理中的臨床應用[J].心理月刊,2022,17(23): 51-53,68.

[4] 李晏萱,張影,楊靜.親情護理結合自我松弛音樂療法對恢復期精神分裂癥患者的影響[J].齊魯護理雜志,2022,28(19):49-51.

[5] 李燕紅,秦萍,盧勇花.臨床護理路徑在恢復期精神分裂癥病人護理中的應用效果[J].全科護理,2020, 18(29):4007-4009.

[6] 李雪暉,區穎怡,張艷萍.人文關懷在恢復期精神分裂癥護理中的應用及對患者自我認知、治療依從性的影響[J].中國當代醫藥,2022,29(7):193-196.

[7] 時忠麗,張霞,胡春鳳,等.情景式健康教育模塊對恢復期精神分裂癥患者自我管理的應用研究[J].當代護士(下旬刊),2021,28(9):4-7.

[8] 廖吉平,金秀蓮,朱少娟.人性化護理干預對恢復期精神分裂癥患者生命質量的影響[J].世界睡眠醫學雜志,2020,7(8):1473-1474.

[9] 蔣鸞姣.人文關懷護理對恢復期精神分裂癥患者社會功能缺陷及認知功能的影響[J].心理月刊,2021,16(9):35-36.

[10] 王瑾,王娟,李丹,等.焦慮抑郁在恢復期精神分裂癥患者自我效能與社會疏離間的中介效應[J].現代養生,2023,23(8):630-634.

[11] 柳志英,劉竹芹,楊璐浣.人文關懷護理對恢復期精神分裂癥患者的影響[J].心理月刊,2023,18(5):84-86.

[12] 韋囡囡,楊信花,韓雪花.團體心理輔導對恢復期精神分裂癥患者自我管理能力的影響[J].名醫,2022(22):123-125.

[13] 張銀娣.共情護理對精神分裂癥緩解期患者心理韌性、社會功能及積極情緒的影響[J].黑龍江醫學,2021, 45(14):1485-1487.

[14] 劉建瓊,張程赬,劉海艷.共情護理對精神分裂癥患者睡眠質量和負性情緒的影響[J].世界睡眠醫學雜志,2021,8(5):897-899.

[15] 陳琳霞,姚國利,任雪英,等.共情訓練對精神分裂癥患者監護人情感表達調節的干預研究[J].中國護理管理,2020,20(2):195-199.