高職院校大學生就業指導課程教學改革的實踐探索

張育萌

安陽職業技術學院,河南 安陽 455000

學生職業技能培養是高職教育的使命。當前職業教育功能定位由謀業轉向人本,職業教育改革著力于破解人才培養供給側與產業需求側匹配度不高等問題[1]。實現就業不僅是高職學生實現自我價值的重要途徑,也是深化校企合作,助力產業轉型升級的關鍵保障。大學生就業指導課程是提升大學生生涯發展意識和職業核心能力的有效載體,更是高校人才培養和就業工作的重要組成部分。雖然在“雙創”教育理念下,高職大學生就業指導課程教學取得不錯成績,但是仍存在不少問題,急需圍繞高職大學生就業情況調整教學策略,構建貼合高職就業形勢、滿足用人單位要求、促進學生成長的教學體系。

一、高職大學生就業指導課程的概述

大學生就業指導是面對高職學生開設的一門重要公共基礎課。其從學生職業發展要求和國家人才需求出發,通過理論學習、實驗體驗以及信息分析等方式,提升高職學生就業勝任力的課程。該課程既強調職業在人生發展中的重要地位,又關注學生的全面發展和終身發展。大學生就業指導課程以求職過程內在邏輯為主線,以提升學生“雙創”能力為驅使,形成“就業形勢與政策”“招聘信息搜集與分析”“就業決策與準備”“求職禮儀”“求職材料的制作”“面試技巧”“就業協議簽訂與權益保護”以及“職場適應與職業發展”模塊,從態度、知識和技能三個層面達到以下目標。

(一)態度層面。通過學習讓大學生轉變擇業理念,幫助大學生樹立職業生涯發展的自主意識,形成正確的世界觀、人生觀和價值觀,將個人發展與區域產業發展、國家建設相結合,樹立工匠精神和高尚的職業道德素質。

(二)知識層面。通過系統學習,使得大學生基本了解職業發展的階段特點,明確在學習階段所要學習的專業知識。清晰地認識自己的特性及社會環境,能夠根據個人興趣特點等樹立正確的職業發展目標。高職學生通過系統學習能夠根據自己的人格特性、價值觀以及能力等制定貼合個人職業發展的目標,并確定適合個人長遠發展的職業。了解當前、預測未來就業形勢,根據就業形勢及時調整職業發展規劃,并學會推銷自己的能力,提升個人職業技能,增強適應社會發展的能力[2]。

(三)技能層面。對學生進行職業教育、職業意識以及職業精神的培養,使得學生掌握自我探索技能、團結合作技能、信息搜集與管理技能以及精益求精的工匠精神[3]。

二、高職大學生就業指導課程教學改革的內在邏輯

(一)適應職業教育改革的內在要求

2022 年12 月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于深化現代職業教育體系建設改革的意見》,破除了“矮化”“窄化”職業教育的傳統認知,提出職業教育要注重服務人的全面發展、注重服務經濟社會發展、注重統籌“三教”協同創新。其中注重人的全面發展要求高職院校要破解人才培養供給側與產業需求匹配不高的問題。大學生就業指導課程教學是培養大學生就業意識、提升就業能力、落實職業教育本質使命的基礎課程。課程是職業教育體系改革的重要組成部分,職業教育體系改革的不斷推進迫切要求高職院校要及時調整大學生就業指導課程教學模式,圍繞產教融合、校企合作機制,形成服務于區域產業發展、提升學生就業能力、促進其全面成長的大學生就業指導教學模式,夯實職業教育體系改革基礎[4]。

(二)提高課堂教學效率的必然選擇

大學生就業指導是一門理論與實踐相結合的課程。不同于專業課程,大學生就業指導課程教學更加突出學生實踐技能的培養,要求學生通過系統學習掌握必備的就業技能,適應未來崗位的要求。課堂教學是培養學生就業能力的重要載體,課堂教學效率是否高效直接影響育人成效。通過調查,部分高職院校在大學生就業指導課程教學過程中存在學生參與積極性不高、課堂教學效率不高等問題。基于高效課堂建設的要求,高職院校要優化大學生就業指導課程教學模式,由過去側重理論教學轉變為突出實踐教學,由以教師為中心模式轉變為以學生為中心、教師為引導的授課模式,解決課堂授課內容脫離學生實際需求、教學方式過于單一的問題,讓學生真正參與到課堂教學中,在參與課堂學習過程中獲得新知,提升高職課堂教學的整體效率,達到潤物細無聲的教學目的。

(三)解決高職大學生就業心理問題的必然方法

當前,高職大學生在求職過程中存在認知不足、過度焦慮、職業期望值過高、就業心態較差等心理問題。例如,高職大學生不愿意從事一線生產崗位,他們更傾向于選擇薪酬待遇高、穩定性強的“鐵飯碗”。其主要是由于高職大學生就業指導課程教學脫離專業課程,脫離學生職業訴求導致教學缺乏針對性與個性化。為切實解決高職大學生就業過程中出現的各種心理問題迫切要求高職院校要調整大學生就業指導課程教學模式。以大學生就業心理問題為驅使,圍繞解決大學生就業心理問題形成個性化、針對性的教學體系,讓大學生在學習過程中接受心理健康教育,引導學生樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,增強抗挫折能力。例如,針對部分高職學生就業預期高、現實就業壓力大而導致高職學生出現消極就業心態的問題,高職教師在教學中要主動融入專業知識,引導學生將家國情懷、大國工匠精神融入學生就業指導教學中,讓學生客觀認識自己,樹立正確的擇業觀[5]。

三、高職大學生就業指導課程教學改革的措施

(一)優化教學內容,提升課堂教學效率

高職院校要結合社會對高職學生技能的新要求調整課程教學內容,滿足“雙創”教育要求。

第一,高職在大學生就業指導課程教學內容的設計上要結合學生的學科專業特點,制定針對性的教學內容。培養高職學生就業能力關鍵在于讓學生在學習過程中逐漸養成良好的職業素養,形成職業認同感與歸屬感。針對高職大學生就業指導教學與專業教學相脫節的問題,高職院校要主動調整課程內容,將大學生就業指導知識融入學科專業中。在學習“就業形勢”章節時,為了讓學生了解高職畢業生就業政策、全面認知自我,教師要優化授課內容,結合學生專業特點開展“就業形勢”教學工作。例如,教師在教學時要主動融入當前高職大學生就業市場形勢,將相關行業的就業數據與相關知識相結合,讓學生更加清晰地認識到當前就業情形,進而針對日益復雜的就業形勢,提升學生的競爭意識、學習動力,引導學生主動轉變擇業觀念,合理進行市場定位。

第二,要貼合學生未來職業崗位創設教學內容,避免教學內容過于籠統、落后現象。基于社會經濟的發展,高職大學生就業指導工作越來越成熟,書本知識滯后于行業發展,因此高職院校要立足于區域產業發展趨勢,及時將最新的大學生就業指導知識融入課堂教學中,讓學生接觸更前沿的就業知識。例如,教師要及時將最新頒布的關于大學生就業指導的相關政策融入課堂教學中,讓學生了解與運用各項優惠就業扶持政策[6]。

(二)創新教學方法,突出實踐教學效應

大學生就業指導課程教學要始終以學生為中心,突出學生就業能力培養。教學方法多樣,高職院校在大學生就業指導教學時要突破傳統應試教學理念的束縛,本著創新的理念構建多元化的教學模式。一是發揮大數據技術的優勢,構建多媒體教學模式。大學生就業指導課程內容繁多,尤其是一些技能型知識需要學生掌握。傳統的教學模式難以將核心知識融合于專業學科知識體系中,為此教師要善于運用多媒體教學設備,通過多媒體教學將枯燥的知識轉化為生動、可視化的知識體系,讓學生可以快速掌握。例如,在“面試技巧”教學時,如果教師枯燥地講解相關技巧,學生難以真正理解,為此教師可以運用多媒體設備,將歷年高職畢業生的面試影像資料播放給學生,讓學生通過觀看視頻了解面試時需要掌握的技巧,真正實現將書本知識轉化為個人能力[7]。二是結合課程特點,積極開展實踐體驗教學法。大學生就業指導是一門實踐性較強的課程,高職院校要立足于校企合作機制,將課堂教學延伸到企業,讓學生深入到企業崗位開展學習,感受就業崗位的真實環境,激發學生學習專業知識、提高就業能力的激情。

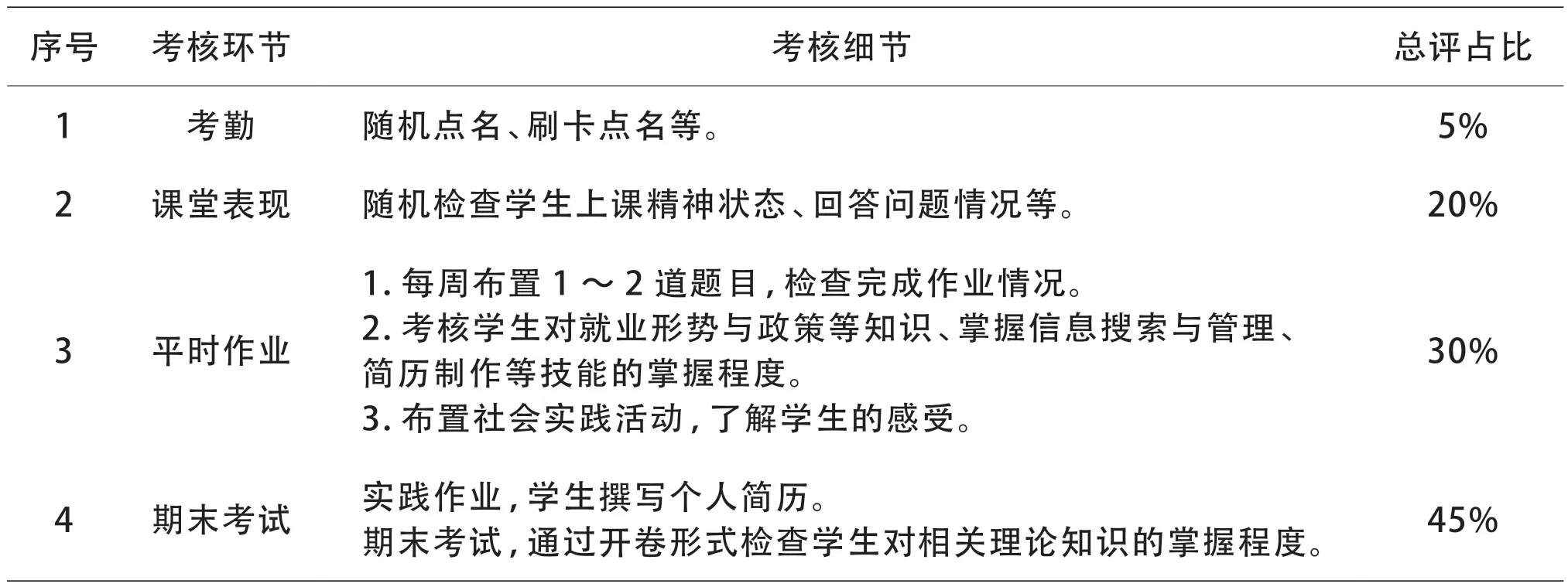

(三)優化教學評價模式,突出學生職業素養考核

教學考核是準確反映教學質量的重要方法,針對傳統教學考核側重理論成績,忽視實踐活動的問題,高職院校要圍繞職業教育改革的要求,優化教學考核模式,由過去側重理論教學、以期末考核為主模式轉化為突出就業能力考核、突出培養學生職業素養的教學考核模式(表1 所示):一是創新教學考核評價主體,形成以教師、學生、用人單位等主體參與的教學評價模式,各不同評價主體立足于自身視角對大學生就業指導課程教學進行綜合評價,從不同視角分析與改進教學缺陷,形成貼合學生就業能力培養的教學模式。二是創新教學評價方式,構建過程性考核綜合評價模式,形成“考勤+課堂表現+平時作業+期末成績”相結合的考核方式,考勤考核突出學生上課出勤率,解決學生逃課等不良現象。課堂表現突出學生自主性,強調學生參與課堂的積極性培養,有助于學生發散思維的培養[8]。平時作業破除學生對大學生就業指導課重視程度不夠,所學知識與實際應用不足的問題。期末考試更加突出學生綜合素養的考核,通過制作個人簡歷等實踐活動檢驗學生對所學知識的實際應用能力[9]。

表1 高職大學生就業指導課程教學考核模式

綜上所述,大學生就業指導課程是培養高職學生就業能力、落實立德樹人根本任務的必修課程。面對日益復雜的就業市場,高職院校要圍繞人才培養目標,結合專業學科特點優化大學生就業指導課程教學體系,將就業指導融入專業課程教學全過程,提高大學生就業指導課程教學質量,助力于“雙創”人才培養。