基于職業教育背景下產學研建筑美術課堂教學創新研究

晉 景

山東工程職業技術大學,山東 濟南 250200

一、“產—學—研”育人模式的發展歷程

依據知網樣本文獻關鍵詞發展的時間線,將產學研育人研究發展分為以下三個階段。

第一階段,發生在2006 年之前,該階段是“產—學—研”育人模式發展的起步階段[1]。由于缺乏一定的理論基礎,該階段主要矛盾點在科研與實踐生產上,因此,主要發展點集中在科研成果的轉化方面,并提出“研發合作”為主題的育人口號。隨著國家對企業、高等院校、研究院之間的合作推動,將高等院校、研究中心、生產運營中心等作為培養路線,共同創造協同育人的新模式。

第二階段,2006—2011 年,“產—學—研”育人模式發展的攻堅階段與強化階段。隨著國家對人才需求的不斷提高與優化,進一步提出,高校應與社會、研究中心等進行深度合作,創新教育發展共同體,培養高技能社會應用型專業人才,做到有處學,有地用,有場研的育人模式。協同聯盟、創新體系、組織模式,以及戰略發展等成為研究的關注點。

第三階段,2011 年以后,“產—學—研”育人模式進入快速發展階段。該階段主要是以教育界的創新教育路徑、創新教學思路、創新考核評價機制等關鍵點作為切入點進行研究。以科技創新發展,課堂創新教學實踐研究,職業創新創業教育等為核心的文獻迅速增長,文章發行量高達百余篇。該階段為“產—學—研”育人模式提供可靠的理論依據與豐富的實踐經驗。隨著該階段的不斷發展與深入,關于產學研相關的研究理論不斷融入課程教學,課程改革,為課堂教學的多端發展與多維評價提供一定的理論基礎。

二、“產—學—研”育人模式創新與實踐

基于職業教育背景下,“產—學—研”育人模式應用于課堂教學創新與實踐,“產”為首,“產”即經濟力量,企業尋求技術、理念等方面的不斷突破,以科研院所、高校的科研成果的成功輸出作為企業發展的動力支撐,同時為科研院所提供實習實訓基地和人才開發利用的資源。在“現場工程師”“雙師型”教師體系化與規范化育人模式中,“產”是一種連接與互通,旨在完成企業和高校之間技術與理論的相互轉化,將“產”作為“現場工程師”“雙師型”教師培養的根本出發點。教師應重視校企間的科研工作、實際實踐案例,充分利用企業優化教學實踐案例,為教師更豐富地“教”和學生實踐性地“學”提供教學基礎與學習平臺,促進“產學”的深度融合與快速轉換[2]。

其次,關于“學”,是職業院校對人才的培養,是高等職業院校的基本教育職能。優化職業教育教學,培養學生工匠精神,積極參加社會工作實踐,將“社會”實踐作為第一課堂的基本要求,將著力點放在培養學生的創新創業思維與科學實踐能力上。牢牢把握“教學”這一重要基本環節,積極開展“線上線下”混合的教學方式,廣泛開展“集中授課小組研討”的教學模式。此外,教師要精準把握每一門課程的特點,合理運用教學方法,精準課程定位,精密結合學情學況。如建筑美術隸屬專業基礎課,開設對象為大一新生,由于該課程章節間連續性較差,動手實踐性強,且部分章節偏重于綜合實踐性。于是教學必須落地,實際解決這些脫節問題,將重點章節“組塊化”,專業問題“形象化、可視化”。利用線上平臺,上傳建筑美術相關視頻、材料,其中包括教師建筑作品手繪講解步驟、古今建筑欣賞、古今建筑表現技法的區別與表現特點、建筑配景視頻分析等一系列原創視頻。結合學生學情學況,將課程中建筑表現中的重難點分別以視頻的形式進行闡述、講解,以備適于各學生學習情況。課堂實踐上,通過現場刻畫講解、視頻回放、作業點評等方式引導學生將一點透視、二點透視充分消化,進而進行作品臨摹、作品寫生、作品創作等實踐工作。集中講解知識點,小組寫生,作業現場輔導,解決實際問題,總結問題以及解決方案。旨在解決建筑設計專業學生“眼高手低”“大腦空白”等問題。

最后,是在“研”,即高層次要求,是職業教育人才的最高要求。鑒于此,建筑美術課堂教學實踐創新須用科研來指導教學,利用產學研育人平臺的成果不斷更新和完善課堂教學內容,同時積極帶領學生參加各類建筑設計大賽,鼓勵學生參加本科生創新計劃、走進實驗室,利用專業知識,解決實際問題,充分將產學研體現在課程成果方面[3]。

三、“產—學—研”育人模式在建筑美術課堂教學中的應用

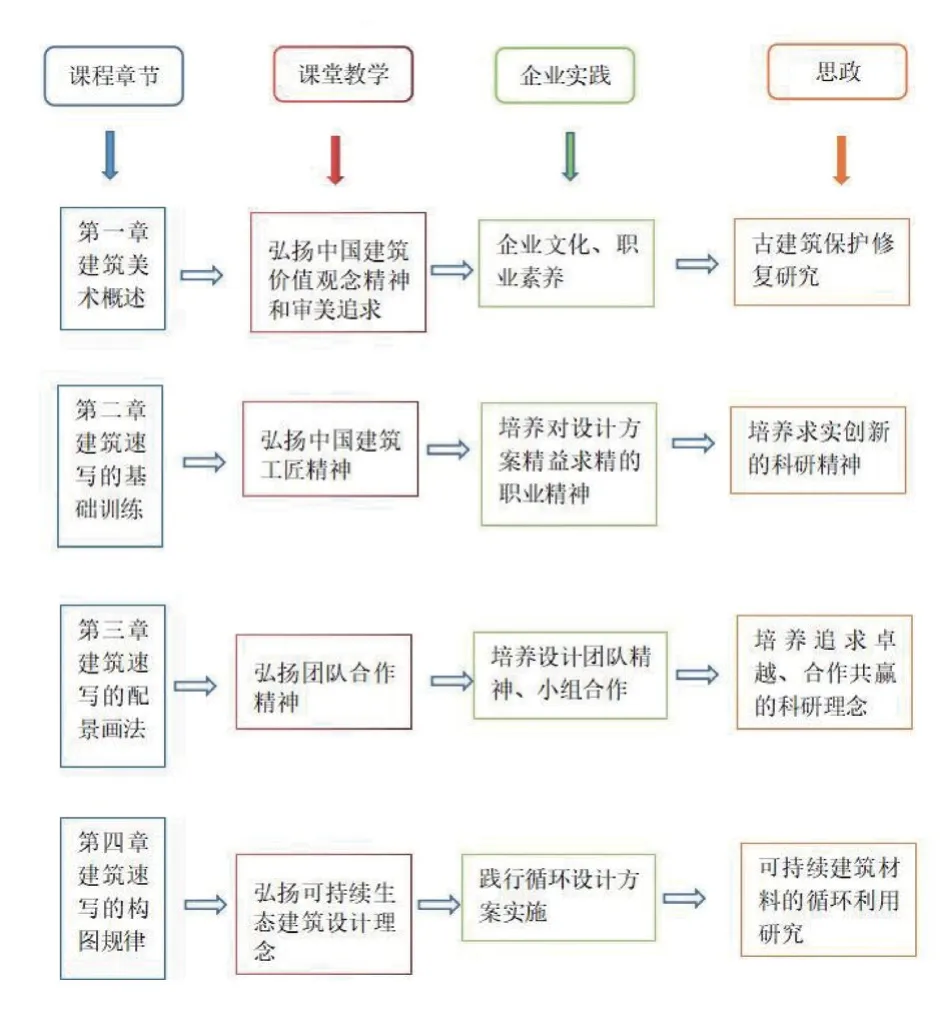

建筑美術課程基于學情的復雜性與多樣性,將產學研育人模式從章節引入進行課程內容的重構,以教學模式、教學方法、課程評價等為課題設計的主要路線;章節融入課程思政,與產學研育人平臺進行思政元素的結合與轉換,從而達到全面的職業教育育人目標。

(一)“產—學—研”育人模式在建筑美術課程中的內容架構如表1 所示:

本課題將圍繞建筑設計專業,逐步實現建筑美術課程產學研實踐教學體系的構建,以及可能會遇到的障礙和解決方案,構建模式、構建措施等進行深入研究,最終設計出符合建筑設計專業發展的產學研實踐教學體系模式,并為該模式的推廣與應用制定相應的策略。

(二)基本思路

將校內課堂教學中的課程實驗、校外實踐教學基地、科研實驗中心三大課堂融入課程體系,該育人模式為基本框架體系,展開研究路線,以課堂基本理論知識為研究基礎,以企業實踐平臺為研究方向,以科研機構為提升標桿。在職業教育背景下,以國家政策為基本依據,產學研育人平臺能夠更好地激發該課程的改革潛力與動力,實現職業院校培養人才的標準,為社會提供專業的技能型人才。以科技教學媒體為有力工具,進行課堂教學創新。

不斷優化課程教學資源,積極推進建筑美術課程思政建設與發展,建立在線精品課程,完善課程資源庫建設等,實現職業教育線上學習,線下創業的產學研育人機制。著力改變“教與學”的思維模式,實施教師與學生的定位轉變;實現建筑美術課堂內外兼修,構建產學研產業鏈課堂育人創新模式、可持續育人平臺。

(三)創新之處

本課題通過“改變教學任務與課堂教學方法”,建立長效穩定的“產學研”課堂教學實踐平臺,建立“請進來,走出去”的校內外聯合建筑設計專業育人機制,以實際建筑設計問題培養學生解決建筑工程設計的相關能力,培養技能型專業技術人才。通過學校、企業、科研研究中心等的共同育人模式,培養職業學院學生的自主學習能力、配合協作能力、組織協調能力等,為建筑設計就業崗位實現專業人才的有效輸送。

1.教學方法的革新

依據辦學宗旨,建筑設計人才培養標準,根據教學內容選擇合理的教學任務,教學任務的選題不能求高求大,而要以不同的學生自身個性特點及學習能力來制定不同的任務。利用項目教學、線上線下混合式教學、立體教學、實踐教學;鼓勵學生“自己說話”,將學習的自主權交給學生。

2.教學內容的更新

加強思政課程建設,深入挖掘課程思政元素,將思政元素更好地融入課堂教學中。第二課堂將企業崗位培養方針作為實踐訓練的基本要求,將科研研究精神等作為第三課堂提升精神。以崗位需求為理論課堂教學目標,以掌握知識運用知識為課堂教學目的,結合職業教育對人才培養的要求,將教學任務與實踐實驗相統一,實現產學研的平臺有效搭建,如圖1 所示。

圖1 教學內容與育人平臺思政邏輯框架圖

3.教學模式的突破

加強“雙導師、雙師型”育人模式。以線上學習,線下創新創業為路線,實現“多課堂”教學模式,以學校課堂教學為中心,以企業崗位實踐為核心,以研究實驗為重心,加大對崗位職業認識的深入探討,探索切實可行的產學研產業鏈建設。

4.考核方式的創新

評價角度、評價方法、評價主體的多元化是考核方式的重點。教學任務評價、實驗實踐評價、崗位技能評價、研究實驗結果評價等,進行多端口、多維度、多主體、多元性、多方位評價等,形成一個更為豐富的評價體系。

四、小結

建筑美術課程利用產學研育人模式,充分將課堂實際問題實踐集中化、組塊化,在達到課堂教學效果的同時,教師也在不斷提升自己,改革教學方法,即雙向教學受益,既可以培養“現場工程師”的職業精神與專業能力,又能提高“雙師型”教師的職業素養與綜合教學能力。[4]將企業發展的所需項目案例融入課程教學任務之中,更好地進行“項目化”教學[5],在學習過程中發現問題,利用科研平臺解決問題,推動產學研育人模式的革新與進步。