A2O工藝活性污泥黏性膨脹原因及控制措施

趙曉娟,張智瑞,劉東洋,雷彬

(中原環(huán)保股份有限公司,河南鄭州 450000)

長期以來污泥膨脹是困擾采用活性污泥法處理工藝的城鎮(zhèn)污水處理廠正常運行管理的突出難題〔1〕。由于工藝調(diào)控措施有限、污泥性能恢復較慢,污泥膨脹成為制約活性污泥法污水處理的問題之一〔2〕。活性污泥膨脹可分為兩類:一類是絲狀菌污泥膨脹,主要是因活性污泥中大量繁殖絲狀菌所引起;一類是非絲狀菌膨脹,也稱為黏性膨脹,主要是因菌膠團產(chǎn)生大量的高黏性物質(zhì)引起〔3〕。因為污泥黏性膨脹的成因比較復雜,所以對污泥黏性膨脹的研究較少,尤其缺乏應對污泥黏性膨脹的有效措施〔4〕。本研究結(jié)合鄭州市某污水處理廠發(fā)生的非絲狀菌污泥黏性膨脹案例,分析了引發(fā)此次污泥黏性膨脹的原因,并提出了有效提高污泥沉降性能、解決污泥黏性膨脹的處置措施。

1 工程概況

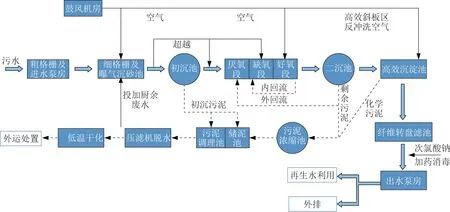

鄭州市某污水處理廠采用“A2O+斜板高效沉淀+纖維轉(zhuǎn)盤濾池+次氯酸鈉消毒”工藝,工藝流程見圖1,該廠設計處理水量為1.0×105m3/d,共分兩個系列,每個系列處理水量均為5×104m3/d,出水水質(zhì)執(zhí)行河南省《賈魯河流域水污染物排放標準》(DB 41/908—2014)。

圖1 工藝流程Fig.1 Process flow

因進水碳濃度較低,選擇通過超越初沉池和投加廚余廢水的方式,提升進入生物池的碳濃度,廚余廢水投加點位見圖1。單個系統(tǒng)具體參數(shù):A/A/O有效容積34 400 m3,停留時間依次為1.15、5.75、9.6 h。

2 污泥膨脹原因分析

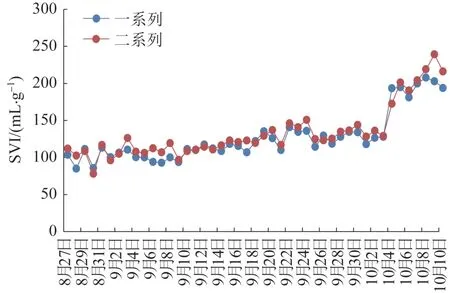

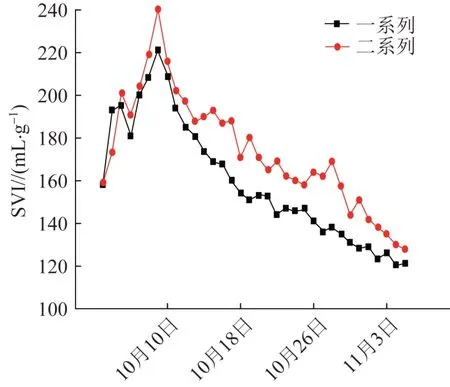

自2022年8月20日以來,生物池厭缺氧段開始出現(xiàn)褐色浮泥,部分水面出現(xiàn)油膜狀物質(zhì);到9月中旬,生物池好氧區(qū)域開始出現(xiàn)大量泡沫狀浮泥。隨著水流流動,部分浮泥進入二沉池,并在二沉池進水渠中堆積結(jié)塊,人工清理之后浮泥結(jié)塊又很快出現(xiàn),甚至少量溢流至二沉池出水渠,影響出水水質(zhì),增加了深度處理的難度。期間跟蹤生物池污泥指數(shù)(SVI),SVI的變化趨勢見圖2。8月初至8月26日SVI均值基本維持在78 mL/g的水平,自8月27日開始SVI出現(xiàn)明顯上升,至10月10日兩系列生物池SVI分別達到194 mL/g和216 mL/g。

圖2 SVI變化趨勢Fig.2 SVI change trend

當污泥膨脹發(fā)生時,首先對兩生物池的活性污泥持續(xù)進行鏡檢分析,在鏡檢中并未發(fā)現(xiàn)絲狀菌大量繁殖的現(xiàn)象,而此時活性污泥絮體結(jié)構(gòu)松散、細碎,形狀不規(guī)則且邊緣多為鋸齒狀,從而判定此次污泥膨脹為非絲狀菌污泥膨脹。而產(chǎn)生非絲狀菌污泥膨脹的原因有很多,包括進水水質(zhì)的改變〔5〕、過高的污泥負荷〔6〕、BOD5∶N∶P失衡〔7〕、突然降溫〔8〕、溶解氧不足〔9〕等。

2.1 水質(zhì)改變的影響

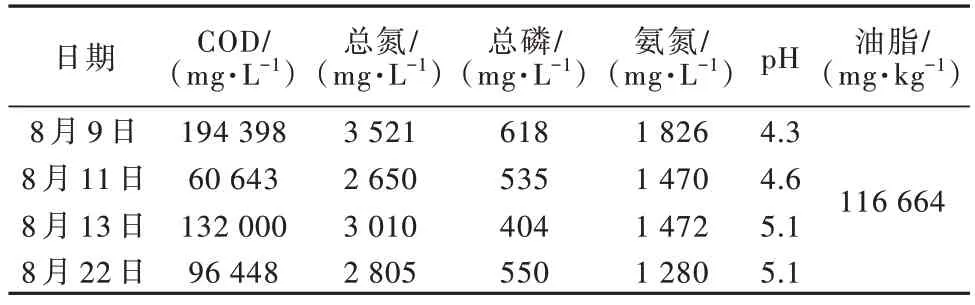

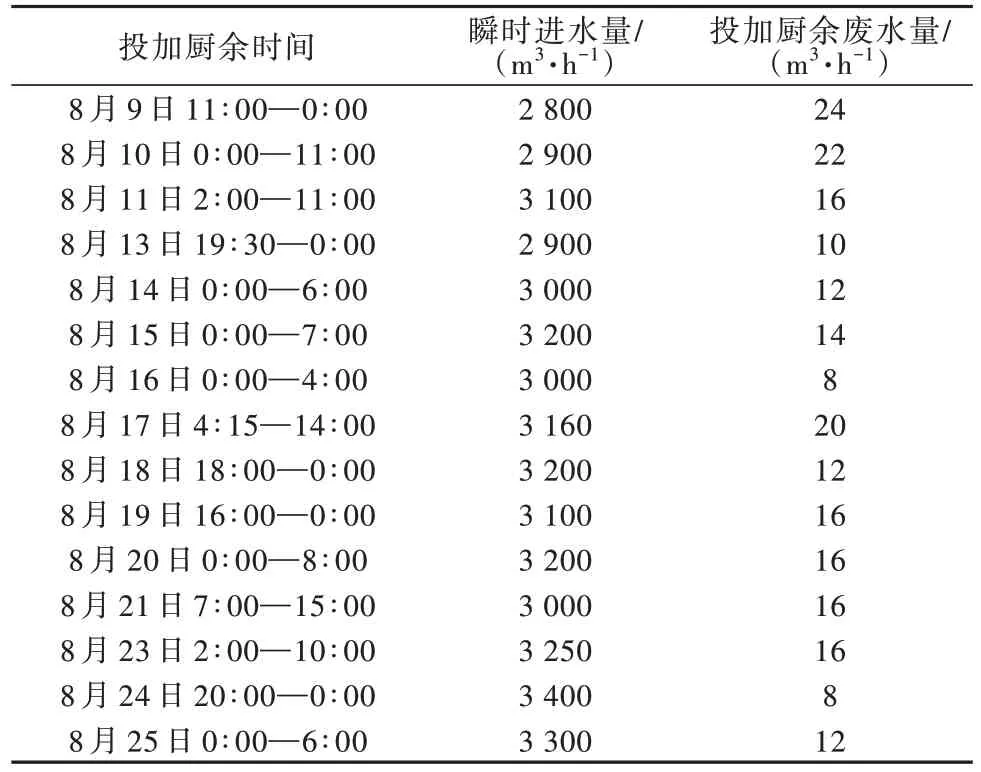

為提高生物池進水碳濃度,從8月9日開始,每日定時投加脫渣后的廚余廢水,4個批次廚余廢水水質(zhì)及投加量見表1和表2。投加點位設在曝氣沉砂池出水渠,通過超越初沉池直接進入生物池進水渠,平均分散到兩套生物池中。

表1 廚余廢水水質(zhì)Table 1 Kitchen waste water quality

表2 廚余廢水投加量Table 2 The amount of added kitchen waste water

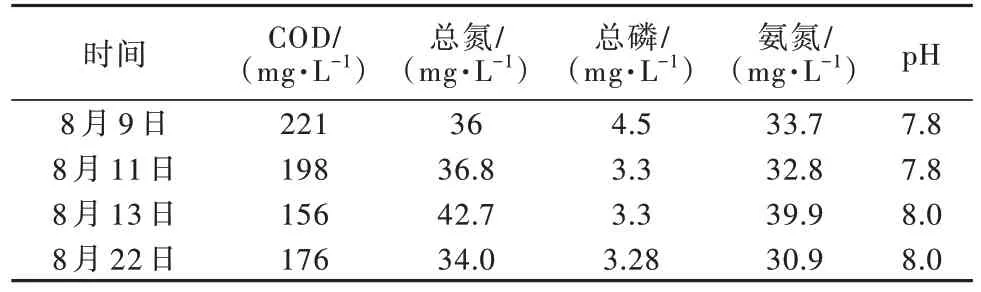

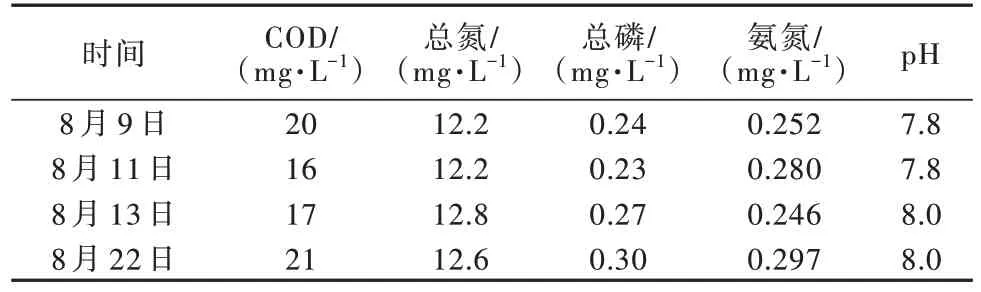

為追蹤水質(zhì)變化對各項水質(zhì)指標的影響,詳細記錄投加廚余廢水時,進水、出水的指標變化情況,見表3和表4。

表3 投加廚余時進水水質(zhì)Table 3 Inlet water quality with kitchen wastewater

表4 投加廚余時出水水質(zhì)Table 4 Oulet water quality with kitchen wastewater

由表3和表4可以看出,廚余廢水投加期間,系統(tǒng)進水和出水COD、總氮、總磷、氨氮、pH等指標變化并不明顯。但隨著廚余廢水的投加,蛋白質(zhì)、脂肪、油酸等含量增多,從而刺激活性污泥分泌親水性極強的高黏性多糖類物質(zhì)或者胞外聚合物(EPS),這些物質(zhì)聚集在菌膠團表面,形成一種狀態(tài)穩(wěn)定且密度較小的懸浮物,導致活性污泥絮體沉降性能變差,引起污泥黏性膨脹。

2.2 曝氣不足的影響

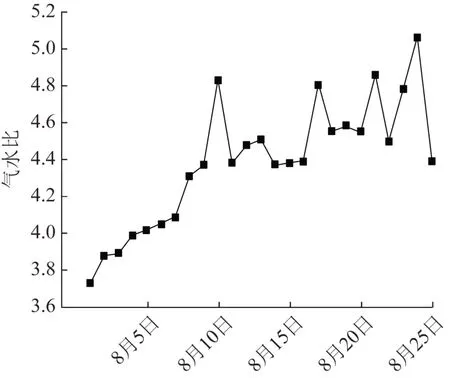

投加脫渣廚余廢水前后氣水比變化見圖3。

圖3 氣水比變化趨勢Fig.3 Change trend of gas-water ratio

從圖3中可以看出,黏性膨脹前氣水比急劇攀升,平均值由4.0增大到4.6左右。這是由于異常菌膠團增殖引起溶解氧的過度消耗,以及微生物分泌的大量黏液降低了溶解氧的擴散速率,因此黏性膨脹發(fā)生時往往會造成污泥的耗氧量比未膨脹前有所增加。

氧氣是污泥生化反應的能量來源之一,適當?shù)钠貧鈺r間和強度可以提高池內(nèi)活性污泥的比例,增強菌種對底物的降解能力。但由于該廠生物系統(tǒng)曝氣裝置老化,造成生物池好氧區(qū)域溶解氧偏低,平均值小于0.7 mg/L,長期溶解氧不足〔10〕,微生物無法有效利用水體中的有機物,從而以胞外聚合物的形式儲存在胞外,也會引發(fā)污泥黏性膨脹。

2.3 進水浮渣的影響

該廠進水初沉池超越之后,大量浮渣未經(jīng)處理直接進入生物池,當浮渣被活性污泥絮體吸附之后,再次降低了菌膠團的密度,引起污泥上浮。通過噴淋回用水的方式去除生物池浮泥之后,能夠明顯看見水面漂浮大量細碎的浮渣,這也進一步驗證了浮渣確實是引起污泥膨脹的原因之一。

2.4 水溫變化的影響

10月3日至10月6日,冷空氣和降雨導致生物池水溫從25 ℃驟降到20 ℃左右,短時間內(nèi)降低超過5 ℃。當環(huán)境溫度降低時,微生物代謝過程會受影響,從而不能將廢水中有機物完全氧化降解,以多糖類物質(zhì)或者胞外聚合物的形式儲存在胞外〔11〕,由于這種高黏性代謝產(chǎn)物分子具有大量羥基,呈現(xiàn)親水性,容易形成一種穩(wěn)定的親水凝膠體,使活性污泥不易沉降;另一方面高黏性代謝物能覆蓋在菌膠團表面,從而吸附曝氣產(chǎn)生的細小氣泡,使菌膠團密度變小、沉降性變差,從而造成黏性膨脹。從圖2中SVI變化趨勢也可以看出,10月4日之后SVI提高了近50 mL/g,這也表明溫度驟降加速了污泥黏性膨脹的發(fā)生。

結(jié)合此次污泥膨脹前后工藝運行條件的變化,綜合分析認為此次污泥膨脹主要是進水水質(zhì)改變、水溫變化、曝氣不足、進水浮渣等多重因素綜合影響的結(jié)果。

3 控制措施

由于發(fā)生污泥黏性膨脹的原因較為復雜,很難做到調(diào)整單一運行條件就可使污泥膨脹得到改善。在應對污泥膨脹時,往往需要綜合多方面因素考慮,逐漸改善污泥活性,從而提高污泥沉降性能,使污泥膨脹問題得到解決〔12〕。

當生物池表面出現(xiàn)浮泥且SVI逐漸升高時,為避免污泥沉降性能進一步惡化而影響出水水質(zhì),首先暫停了廚余廢水的投加,而后分別通過調(diào)整污泥濃度(MLSS)、污泥齡(SRT)、溶解氧(DO)、水力停留時間(HRT)、回流比等工藝參數(shù),以及投加絮凝劑等方式逐漸增強活性污泥沉降性能,使黏性膨脹問題得以解決。

3.1 調(diào)整工藝參數(shù)

3.1.1 調(diào)整污泥濃度

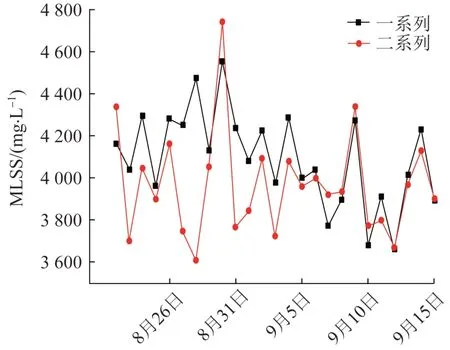

進水BOD5一定時,MLSS越低,污泥有機負荷就越高,過高的有機負荷同樣會引起微生物分泌大量含親水基團的多糖類物質(zhì),引起污泥膨脹。然而在SVI一定時,MLSS越高污泥沉降比就越大,從而導致二沉池泥位不斷升高,直到污泥無法在二沉池中沉淀,隨水流流出,影響出水水質(zhì)〔13〕。所以合適的MLSS可以起到緩解污泥膨脹的作用,調(diào)控前后的污泥質(zhì)量濃度變化情況見圖4,污泥質(zhì)量濃度從4 500 mg/L左右逐漸降至3 700 mg/L左右。

圖4 污泥質(zhì)量濃度變化趨勢Fig.4 Change trend of sludge mass concentration

3.1.2 調(diào)整污泥齡

SRT是控制活性污泥絮體穩(wěn)定性的一個重要因素,SRT過高會使活性污泥變成惰性污泥,一方面會降低脫氮除磷的效率,另一方面會過多消耗生物池的溶解氧。當SRT降低時,大量發(fā)生膨脹的鋸齒狀或指狀菌膠團被及時排出,活性污泥中絮狀菌膠團增殖速度提高,可幫助正常絮狀菌膠團快速成為優(yōu)勢菌種,加速污泥性能的恢復〔14〕。因此可通過采取縮短SRT的方式來緩解污泥黏性膨脹,但這種方式會抑制硝化細菌的生長,延長了硝化細菌的培養(yǎng)時間,降低了活性污泥脫氮效率,可能會面臨出水總氮超標的風險。所以通過縮短SRT的方式來緩解污泥黏性膨脹,必須確定適合的污泥齡。

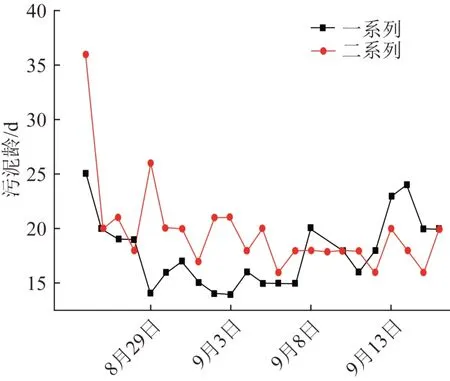

為緩解污泥膨脹,8月底開始迅速調(diào)整剩余污泥排放量,污泥齡的變化趨勢見圖5。

圖5 污泥齡變化趨勢Fig.5 Change trend of sludge age

從圖5可以看出,隨著剩余污泥的加排,污泥齡快速下降并逐漸平穩(wěn)在18 d左右。通過這種方式,可以將生物池內(nèi)積累的沉降性能較差的污泥排放到系統(tǒng)外,從而使污泥得到更新,逐漸改善沉降性能。

3.1.3 控制曝氣量

當生物池好氧區(qū)域溶解氧過低時,會刺激污泥發(fā)生黏性膨脹,所以提高曝氣量可以在一定程度上減緩微生物分泌多糖類等黏性物質(zhì)〔15〕。同時,污泥黏性膨脹發(fā)生后,菌膠團外覆蓋的高黏性物質(zhì)往往會吸附氣泡,如果曝氣量太大,會降低活性污泥的沉降性能,而且過大的曝氣量會破壞污泥絮體,使其變得松散、細碎,不利于污泥膨脹的恢復〔16〕。

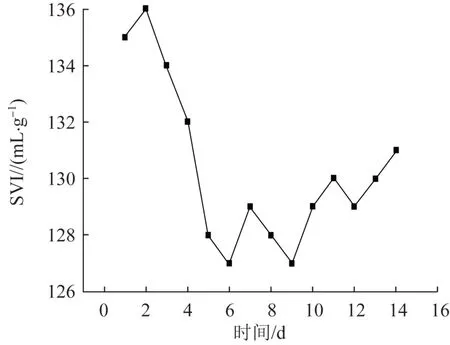

為了驗證提升溶解氧對污泥黏性膨脹是否有緩解作用,利用小試裝置模擬提高曝氣量之后的現(xiàn)場運行情況。小試裝置是生物池和二沉池同比例縮小的組合模型,進水量為1 m3/h,運行條件與現(xiàn)場裝置相同。將生物池中發(fā)生污泥黏性膨脹的活性污泥引入小試裝置,小試裝置好氧區(qū)域曝氣量從1 mg/L提升至2、3 mg/L,各運行一周之后,SVI變化趨勢見圖6。

圖6 小試裝置SVI變化趨勢Fig.6 SVI change trend of small test unit

從圖6可以看出,當曝氣量提升至2 mg/L運行約6 d時,SVI從135 mL/g迅速下降至127 mL/g,當曝氣量繼續(xù)提升至3 mg/L運行約8 d時,SVI出現(xiàn)了上升趨勢。結(jié)合運行能耗、設備負荷等綜合考慮,將生物池好氧區(qū)域溶解氧控制在2 mg/L,同時關閉部分好氧區(qū)末端的曝氣支管,以降低內(nèi)回流和排向二沉池的污水中的溶解氧,從而降低高黏性物質(zhì)對氣泡的吸附。

3.1.4 控制回流比

當污泥膨脹發(fā)生時,二沉池的泥位會逐漸提升,如果回流比不恰當或者回流量大幅降低,二沉池的泥位將迅速提高并且發(fā)生污泥流失現(xiàn)象,影響出水水質(zhì)。所以適當且固定的回流比可以為二沉池提供穩(wěn)定的運行狀態(tài),根據(jù)工藝運行情況將回流比由50%提高至50%~100%,從而保證系統(tǒng)的正常運行。

3.1.5 控制水力停留時間

有研究表明當缺氧區(qū)和好氧區(qū)的水力停留時間比分配不均,特別是缺氧區(qū)的水力停留時間過短時,微生物沒有足夠時間降解有機物,造成反硝化過程中有機物提供的電子減少,大量NO在菌膠團內(nèi)堆積,抑制微生物在好氧條件的生長,不僅不利于提高微生物的脫氮除磷效率,還會使黏性膨脹進一步加劇〔17〕。因此,通過改變回流點位,控制進水量的措施改變水力停留時間,缺氧區(qū)從約7 h延長至約8 h,為微生物的降解創(chuàng)造有利條件。

通過調(diào)整污泥濃度、污泥齡、曝氣量、回流比、水力停留時間等工藝條件,至9月底SVI逐漸趨于平穩(wěn),降低至120 mL/g左右,但由于10月初溫度驟降,污泥膨脹再次惡化,SVI突增至200 mL/g左右,為進一步解決污泥膨脹,10月初開始探索投加絮凝劑以增強污泥沉降性能。

3.2 投加絮凝劑

投加絮凝劑可以提高活性污泥的壓實性,投加粉煤灰、黏土等無機物可以提高活性污泥組分中無機物的含量,從而提高污泥沉降性能,能有效地控制污泥膨脹。

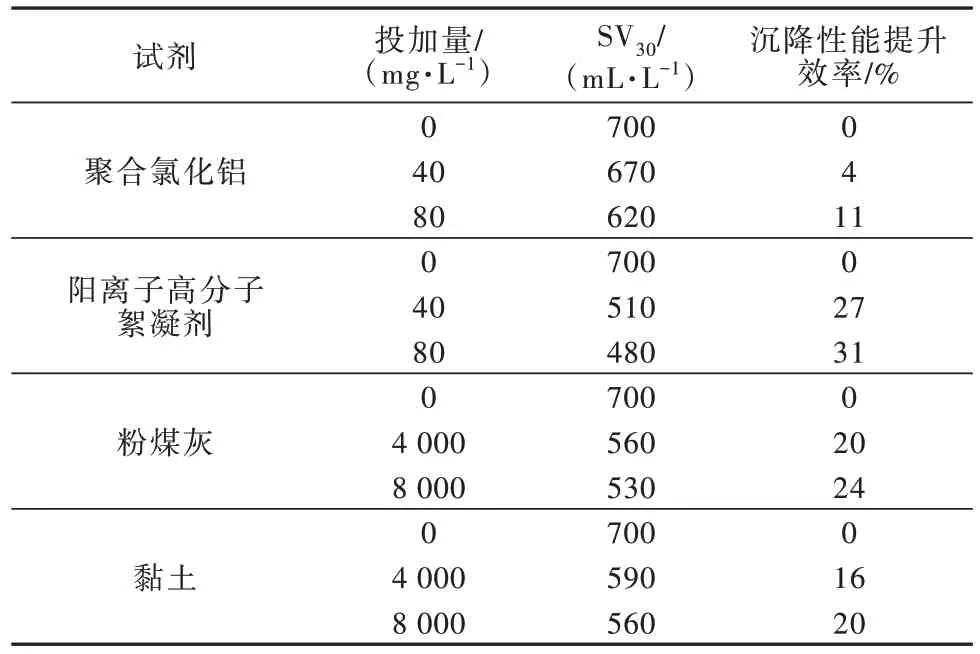

通過實驗室小試,比較了聚合氯化鋁、陽離子高分子絮凝劑(陽離子聚丙烯酰胺)、粉煤灰、黏土等物質(zhì)的沉降性能提升效率〔(SV30空白-SV30加藥)/SV30空白〕,即污泥膨脹的緩解能力,結(jié)果見表5。

表5 助沉物投加小試結(jié)果Table 5 Small test of sediment aid dosing

由表5可知,當聚合氯化鋁投加量達80 mg/L時沉降性能方有明顯改善,沉降提升效率為11%;而單獨投加陽離子高分子絮凝劑40 mg/L時,沉降性能改善即可達27%,當投加至80 mg/L時沉降性能改善達31%。粉煤灰密度較小,投加量較小時助沉效果不明顯,投加量大于4 g/L時效果逐漸明顯,沉降性能提升20%以上,但當投加量提升至8 g/L時能觀察到沉淀表面出現(xiàn)明顯粉煤灰顆粒,會造成生物池浮渣堆積。投加黏土時對污泥沉降性能的改善效果不如粉煤灰,當投加量達到8 g/L時,沉降性能提升效率僅為20%,且每投加1 g/L黏土時,生物池污泥質(zhì)量濃度便會提升大約1 000 mg/L,增加了剩余污泥排放壓力和污泥處理負荷,而且投加黏土對設備也會造成一定磨損。

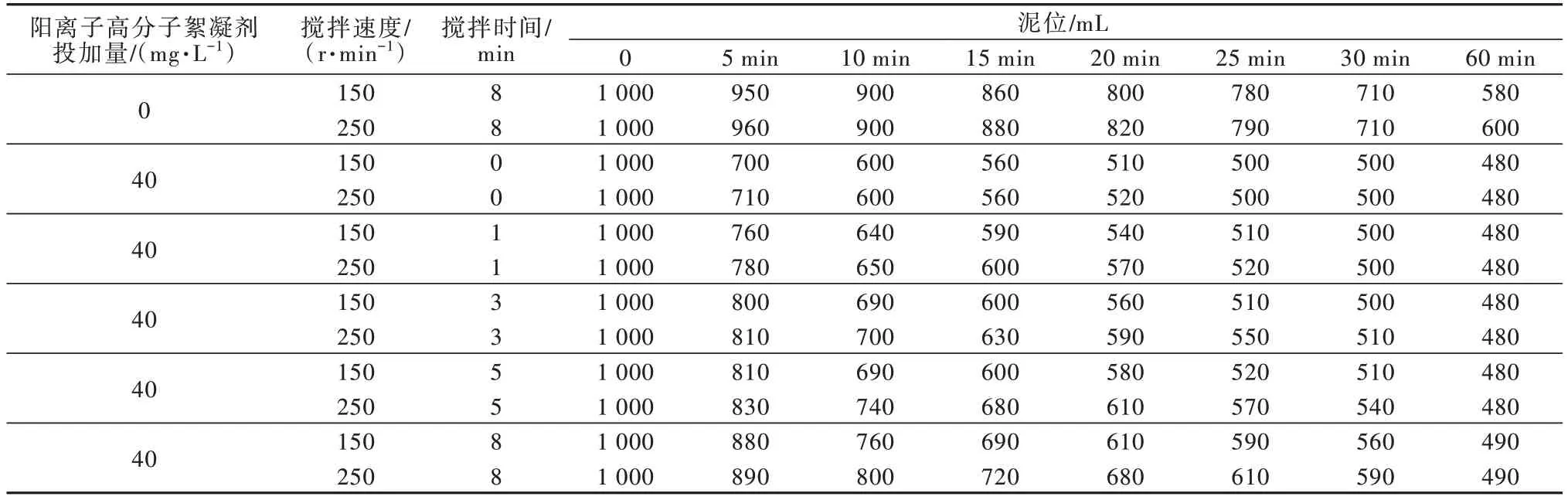

綜合考慮沉降性能改善效果、成本、設備損耗、污泥產(chǎn)量等因素,選擇投加40 mg/L陽離子高分子絮凝劑。不同攪拌速度和沉淀時間會影響絮凝劑絮凝沉降效果,考察了其對污泥沉降的影響,結(jié)果見表6。

表6 陽離子高分子絮凝劑投加小試試驗Table 6 Small scale test of polyamine dosing

由表6分析可知,在沉降過程中攪拌速度越快、攪拌時間越長,沉淀速度越慢,原因攪拌速度越快、攪拌時間越長,絮狀物被破壞得越嚴重,從而影響其在二沉池的沉淀效率。為保證投加陽離子高分子絮凝劑后得到較好的沉淀效果,決定從10月上旬開始投加陽離子高分子絮凝劑并將絮凝劑投加點位從普遍設置的生物池出水口改到二沉池配水井,減小過程中產(chǎn)生的水流剪切力的擾動,有利于大絮體的產(chǎn)生,促進污泥沉降。

4 措施實施后的運行效果

通過各項工藝參數(shù)的協(xié)調(diào)控制,至10月底生物池表面浮泥已基本消失,至11月5日,兩系列生物池SVI逐漸下降至120 mL/g,并無反彈現(xiàn)象,兩系列生物池SVI變化趨勢見圖7,污泥黏性膨脹已基本得到解決,污泥活性正常。

圖7 SVI變化趨勢Fig.7 SVI change trend

5 結(jié)論

由于投加廚余廢水、進水浮渣較多、生物池曝氣不足、突然降溫等因素,生物池活性污泥發(fā)生黏性膨脹,SVI最高提升至240 mL/g左右,通過分析發(fā)生膨脹的原因,及時調(diào)整運行工藝并采取一系列措施,最終增強了污泥沉降性能,基本解決了污泥黏性膨脹問題。采取應對措施包括:

1)通過調(diào)整剩余污泥排放量、污泥齡、污泥濃度、溶解氧值、回流比、水力停留時間等工藝參數(shù),使污泥膨脹問題得到了一定緩解,但生物池浮泥未徹底消除,且SVI依舊穩(wěn)定在較高水平,污泥膨脹問題未得到徹底解決。

2)通過篩選最佳助沉劑、攪拌速度、反應時間確定在二沉池配水井精準投加40 mg/L的陽離子高分子絮凝劑,通過投加一段時間的藥劑助沉,去除生物浮泥,明顯提高了污泥沉降性能。

結(jié)合工藝調(diào)控和絮凝劑的投加,最終徹底消除了生物池浮泥,SVI也逐漸下降至正常水平,使污泥黏性膨脹問題得到解決,為解決非絲狀污泥膨脹提供了思路。