揭開輻射面紗,做好科學防護

■劉洪濤(中國人民公安大學醫院醫技部)

伴隨著日本核污染水排海的無恥行徑,全世界的目光開始關注核輻射,我們在譴責日本這種不負責任行為的同時,對核輻射有多少了解?本文帶你一起了解輻射,我們又該怎樣利用和防護輻射。

認識輻射

輻射,是以波或粒子的形式向周圍空間傳播能量的統稱。換句話說,輻射就是攜帶能量的波或者粒子。輻射是不以人的意志為轉移的客觀事物,在我們賴以生存的環境中無處不在。

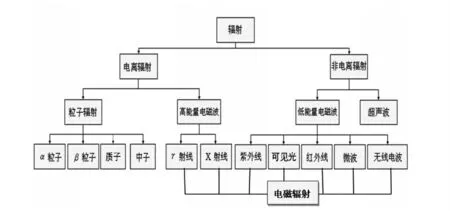

按照輻射作用于物質時所產生的效應不同,根據電離能力將輻射分為電離輻射與非電離輻射兩類。宇宙自誕生之初就充滿著輻射,但是人類第一次發現它是在19 世紀末,至今我們仍然在探索輻射利用的新途徑。

1.什么是電離輻射

電離輻射的全稱是致電離輻射,是指那些擁有足夠的能量,能使原子或分子發生電離現象的輻射。電離輻射種類很多,包括帶電粒子和不帶電粒子。帶電粒子有α 粒子、β 粒子、質子,不帶電粒子有X射線、γ 射線以及中子。

人類開始認識電離輻射是從1895 年開始,德國物理學家倫琴在做陰極射線管實驗時,偶然發現旁邊一塊涂了氰亞鉑酸鋇的紙板發出了熒光,倫琴敏銳的意識到,這是一種新的射線,使氰亞鉑酸鋇紙板發出熒光,由于他還無法知曉這是一種什么射線,于是為它取了一個很酷的名字——X 射線。這是人類認識的第一種射線。當年圣誕前夕,倫琴為其夫人拍攝了一張手部的X 光照片,這是人類第一張X 光片(見圖1)。這張照片清楚地顯示出被肌肉遮擋的骨骼以及手指所帶的戒指。這個發現揭開了輻射的醫學應用,從此開啟了人類應用輻射的序幕。鑒于倫琴的特別貢獻,1901 年,他獲得第一屆諾貝爾物理學獎。

圖1 人類第一張X 光片

圖2 電離輻射與非電離輻射

2.什么是非電離輻射

非電離輻射,顧名思義,由于輻射能量低,不能使原子或分子發生電離的輻射。非電離輻射包括紫外線、紅外線、可見光、無線電波和微波等。日常生活中,非電離輻射無處不在。

電離輻射和非電離輻射的主要區別是射線(粒子或波)攜帶的能量和電離能力,而不是射線的數量。如果射線沒有足夠的能量,就不能夠導致受作用物質的電離。

3.什么是電磁輻射

說完了電離輻射和非電離輻射,那么我們平常所說的電磁輻射又是什么呢?我們將以波的形式傳播能量的輻射稱為電磁輻射,它的載體是波而非粒子,其波普非常寬,其中既有電離輻射也有非電離輻射。攜帶的能量大于10eV 或者波長小于100 納米的電磁輻射屬于電離輻射,比如X 射線和γ 射線;而攜帶能量小于10eV 或者波長大于100 納米的電磁輻射屬于非電離輻射,包括紫外線、可見光、紅外線、微波、無線電波等,而我們平常所關心的手機輻射處于微波和無線電波頻段,其能量甚至低于充斥在我們周圍的可見光。

輻射的應用

輻射與我們的生活息息相關,在人類生產、生活中發揮著重要作用,被廣泛應用于工業、農業、通訊、地質勘測、醫學以及環境保護等各個領域,人們無時無刻不在享受輻射帶來的便利。

1.非電離輻射的應用

非電離輻射是指能量較低的電磁波,它的日常應用非常廣泛。

首先,我們每天沐浴的陽光就是一種非電離輻射。其次,生活中常見的手機、無線路由器等電子產品,都是利用非電離輻射工作的,這些設備的輻射屬于人工非電離輻射,是經過科學設計和嚴格控制的,其能量較低,通常不會對人體健康造成直接危害。

另外,生活中的一些大功率電器設備,如微波爐、電磁爐等,在使用過程中也會產生非電離輻射。這些輻射是伴隨設備的正常工作而產生的,雖然能量相對較高,但只要使用得當,也不會對人體健康產生負面影響。

2.電離輻射的應用

電離輻射在我們的日常生活中也扮演著重要的角色。它被廣泛應用于醫療領域,如X 線透視、CT、PET-CT、放射治療等。有一點經常被大家誤解,醫院的核磁共振檢查(MRI)是沒有輻射的,大家可以放心。此外,電離輻射還被用于核工業系統的核能發電、核燃料冶煉與精加工、工業探傷及各種粒子加速器,同時用于農業的照射、培育新品種、蔬菜水果保鮮、糧食貯存等。核能發電是一種清潔能源,我國正在大力發展。

輻射的危害及防護

這些無處不在的輻射,對人體的健康到底有沒有影響呢?其實任何事物都有它的兩面性,輻射也不例外,它同樣是一把雙刃劍。當人受到少量的輻射照射,比如來自地面的宇宙射線、食物中天然本底輻射以及適量的醫療輻射等,一般不會對人體健康產生影響,但一旦受到大劑量的輻射照射,可能會破壞細胞組織,從而對人體造成傷害。

1.非電離輻射的危害及防護

非電離輻射由于能量較低,不足以引起電子的電離,因此不會導致電離輻射的生物效應。然而,非電離輻射仍然會對人體產生一定的影響。

首先,非電離輻射的能量會被人體組織吸收,轉化為熱能或其他形式的能量,從而對人體產生一定的影響。比如,暴露在強紫外線下會引起皮膚灼傷、眼睛損傷等,而長期暴露在低強度的非電離輻射下可能會引起頭痛、失眠、焦慮等不適癥狀。

其次,非電離輻射還可能對人體的細胞和分子產生一定的影響。研究表明,高強度的非電離輻射可能會破壞細胞的結構和功能,導致細胞損傷或死亡,從而影響人體的健康。

因此,為了保護人體健康,應該盡量避免長時間或高強度的非電離輻射暴露。在日常生活中,夏季可使用太陽傘防護紫外線的照射;平時可以通過減少使用手機、電視等電子設備的時間,避免長時間暴露在電腦屏幕前等方式來減少非電離輻射的暴露。同時,從事高強度非電離輻射工作的人員,應該采取適當的防護措施,如穿防護服、戴防護眼鏡等。

2.電離輻射的危害及防護

(1)電離輻射的危害

能夠對人體直接造成傷害的輻射主要是電離輻射,這也是人們對于輻射感到恐慌的原因,所以下面著重說一下電離輻射的危害及防護知識。

人類對于輻射危害認識的歷史是一段慘痛的歷史。人類發現輻射以后,剛開始并沒有意識到它的危害,更沒有防護概念。1896 年,美國在制造X 射線管、X 射線熒光透視裝置以及在做X 射線實驗、X射線檢查時,工作人員發生了手部皮炎、眼睛結膜炎、脫發等現象。1898 年,英國倫敦皇家醫院的4 名工作人員在沒有任何防護的條件下開始使用X 射線機,全部出現放射性損傷,其中一名死亡,一名雙手患放射性皮炎,最終截肢(圖3)。

圖3 無保護工作人員雙手患放射性皮炎被截肢

居里夫婦發現鐳的次年4 月,貝可勒爾從居里夫婦那里借來少量鐳鹽,將放有鐳鹽的小瓶裝在襯衣口袋里走了幾個小時,幾天后口袋后面的腹部皮膚出現了燒傷。事后他說:“我愛鐳,但也恨它。”居里夫人為了弄明白這種鐳射線的生物效應,特意在自己的手腕部位用鐳照射了幾個小時,結果皮膚也出現了潮紅。由于長期從事鐳及其它放射性物質的研究工作,居里夫人的身體受到過量輻射,雙眼幾乎失明,造血組織受到嚴重的輻射損傷。1934 年7 月,她死于白血病。她的女兒伊倫娜·居里(Irene Curie),人工放射性同位素的發現者,也死于白血病。20 世紀20 年代,鐳被用于夜光表,涂表盤的工人經常用舌尖舔沾有鐳粉的筆尖,鐳元素通過口腔進入消化系統,導致這些工人中很多死于貧血或骨癌。

可以說,人類在認識輻射的路上付出了很多生命的代價。

(2)電離輻射的防護

隨著輻射的廣泛應用,人們逐漸認識到電離輻射會對人體造成損傷,甚至奪去人的生命。

現在我們已經制定了一套科學安全的防護體系,20 世紀60 年代以后,早期的職業性急性輻射損傷,除輻射事故外,已極為罕見了。

全世界的電離輻射防護方案是一致的,因為存在一個十分完善并得到國際認可的框架。輻射防護的基本任務是保護環境,保障從事放射性工作的人員和公眾的健康與安全。

現代輻射防護體系中,所有輻射活動必須遵守輻射防護三原則:

●輻射實踐正當性,即對于一項輻射實踐,在考慮了社會、經濟和其他有關因素之后,其對受照個人或社會所帶來的利益足以彌補其可能引起的輻射危害時,該實踐才是正當的。

●個人劑量限值,即為了避免發生輻射損害,對個人所受輻射劑量加以限制,如輻射工作人員為每年20mSv(5 年平均,并且任何一年不超過50mSv),而公眾人員為每年1mSv。另外,合理的醫療輻射不受此限制。

●輻射防護最優化,即對于來自一項實踐中的任一特定源的照射,應使輻射防護最優化,使得在考慮了經濟和社會因素之后,個人受照劑量的大小、受照射的人數以及受照射的可能性均保持在合理范圍內盡量低的水平。

那么,我們在有可能受到的照射中應該如何進行防護呢?這就需要提到外照射三要素:時間、距離、屏蔽。

●時間,指的是盡量減少受照射時間,比如我們在醫院進行X 線檢查時,醫生會盡量縮短曝光時間來減少我們的受照射劑量。

●距離,指的是盡量遠離輻射源,輻射的強度與距離的平方成反比,即距離遠一倍,輻射輕度減4 倍。

●屏蔽,是指在人與輻射源之間使用屏蔽物來減小輻射,比如在醫院進行X 線檢查時,醫生會盡量對非照射部位進行遮擋屏蔽,從而減少非必要的照射。

3.核事故防護

隨著我國核電事業的發展,核電站也越建越多,雖然我國的核電安全性非常好,但是生活在核電站周邊的居民不免會有些擔心,萬一發生核泄漏應該怎么辦?以下是一些常見的防護措施:

●盡快撤離:在發現核事故的初期,應盡快撤離核事故區域,避免受到放射性物質的直接照射和吸入。

●尋找遮蔽物:在撤離過程中,應盡量尋找遮蔽物,如建筑物、地下通道等,以減少放射性物質的暴露。

●戴口罩和手套:在可能的情況下,應戴上口罩和手套,以減少放射性物質通過呼吸道和皮膚進入人體的機會。

●清洗暴露部位:如果身體有暴露在外的部位,應盡快清洗干凈,以避免放射性物質在皮膚上積累。

●儲備應急物資:為了應對核事故,可以提前儲備一些應急物資,如碘片、防護服、口罩、手套等。這里需要說明一下,日常吃的碘鹽是不能夠預防輻射的,因為吃再多的碘鹽也不會使我們的甲狀腺達到碘飽和狀態,所以如果有必要一定要服用碘片,從而減少放射性碘的吸收。

綜上所述,輻射是一把雙刃劍,既帶來了巨大的便利和發展機遇,也伴隨著一定的風險。為了實現可持續發展,我們必須科學、合理、安全地利用這一寶貴資源。通過加強科研投入、提高公眾認知、完善法律法規等措施,我們可以更好地平衡輻射的利與弊,為人類社會的進步做出更大貢獻。