云南某新建水庫滲漏問題分析與評價

王邦陽,楊在月

(1.大理白族自治州水利水電勘測設計研究院,云南 大理 671000;2.滇西應用技術大學,云南 大理 67100)

1 工程概況

該水庫工程由樞紐工程和輸水工程兩部分組成。樞紐工程主要建筑物由大壩、左岸溢洪道、左岸導流輸水泄洪放空隧洞組成,最大壩高85.7m,壩頂高程2102.4m,大壩壩型為黏土心墻風化料壩;輸水工程由總干管、北干管和南干管3條管道組成,總長為51.57km;水庫正常蓄水位高程2098.71m,總庫容2031.4萬m3,水庫年供水量2319.8萬m3,灌溉面積4.5069萬畝,規模屬Ⅲ等中型水庫,主要解決當地農業灌溉缺水、農村人畜供水及工業生產用水問題。

2 基本地質條件

2.1 地形地貌

該水庫壩址區地貌上屬于構造侵蝕河谷堆積地貌。壩址位于向陽河與自立溝河匯口上游370m處,河谷呈“V”形,寬25~65m,河床面高程2026~2033m,兩側山頂高程2169~2185m,比高136~159m。向陽河壩址區流向由S4°E轉向E24°S,再轉向S3°E,后轉向E25°S,平面上呈“W”流出壩區,河道彎曲,受河流沖刷作用,兩河岸坡地形起伏較大,壩址左岸為向外的凸岸地形,右岸為向山內的凹岸地形,岸坡地形坡度一般35°~50°,局部地段平緩。

2.2 地層巖性

壩址區溝谷及兩岸緩坡臺地處分布第四系松散堆積物,在河道內主要為沖洪積(Qalp)之漂卵礫石砂層,厚度10~12.5m,河岸坡凹箐溝內堆積大量坡積(Qpl)之碎石土層,厚度5~14m,斜坡上分布有殘坡積(Qeld)之礫質土層,厚度1~3m,在陡坡下分布有崩塌堆積(Qcol)之塊碎石堆積層,厚度達12.5m。壩址區出露基巖為侏羅系中統花開左組上段(J2h2)灰黑色炭質粉砂巖、灰白色長石砂巖、石英砂巖、紫紅色泥巖;侏羅系上統壩注路組(J3b)紫紅色泥巖、粉砂質泥巖、泥質粉砂巖為主,夾灰白色長石砂巖、鈣質砂巖、石英砂巖地層。

2.3 地質構造

壩址區處于草坪背斜東翼偏核部一次級復式短軸褶皺構造內,河谷段為一短軸背斜谷,核部處于河床偏右岸,右壩肩為短軸向斜。左壩肩與河床為背斜東翼,顯單斜構造,左岸山頂因受F7斷層左旋平移影響,巖層產狀傾向轉為向北東傾斜,巖層產狀43°~130°∠40°~75°;右岸次級向斜構造翼部產狀分別為東翼產狀215°∠55°,西翼產狀15°∠46°。

2.4 水文地質條件

壩址區水文地質條件較為簡單,按地下水賦存條件及運移形式,分為碎屑巖裂隙水和第四系松散層孔隙潛水兩種地下水類型。松散孔隙水主要埋藏在第四系坡積層和沖洪積層中,一般斜坡坡積層較貧乏,溝底沖洪積層較豐富,透水性為中等-強透水,屬透水巖組。碎屑巖裂隙水主要埋藏于長石砂巖、砂巖、泥巖裂隙之中,接受大氣降水補給,季節性變化較大。強風化砂巖、泥巖為相對透水巖組,弱(微)風化砂巖、泥巖為相對隔水巖組。巖層透水情況表部強,往深部較弱。地下水主要賦存于基巖裂隙中,沿地形自然斜坡作滲流運動,于岸坡局部地段及低洼溝谷中排出地表,以地表水的形式向河床溝谷排泄。

3 庫盆滲漏分析

良好的庫盆是蓄水成庫的重要條件。根據壩址區出露及鉆探揭露,庫壩區巖性主要為侏羅系中統花開左組上段(J2h2)灰黑色炭質粉砂巖、灰白色長石砂巖、石英砂巖、紫紅色泥巖,總體透水性較弱,隔水性好。基于壩址區現場11個鉆孔水位觀測及壓水試驗資料(見表1—11)統計分析,反映出庫盆巖層透水性的以下規律[1]:

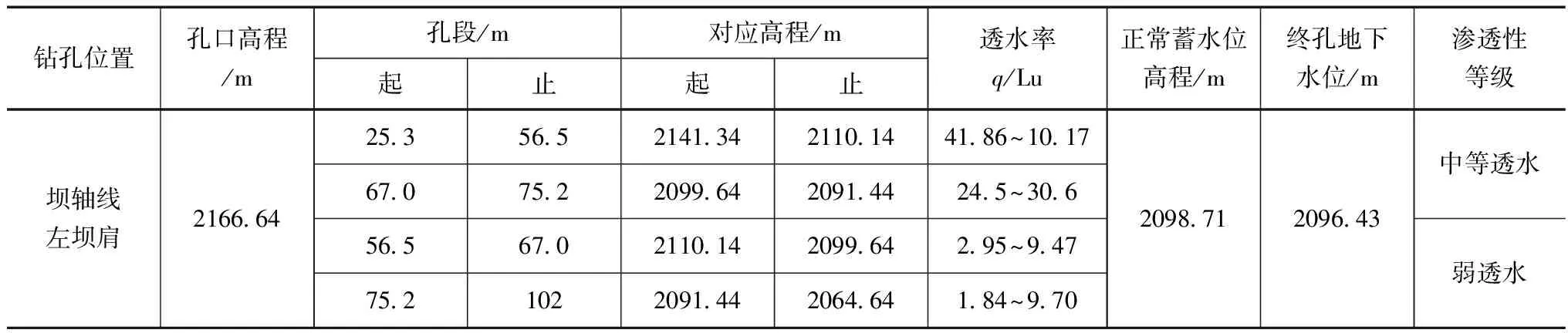

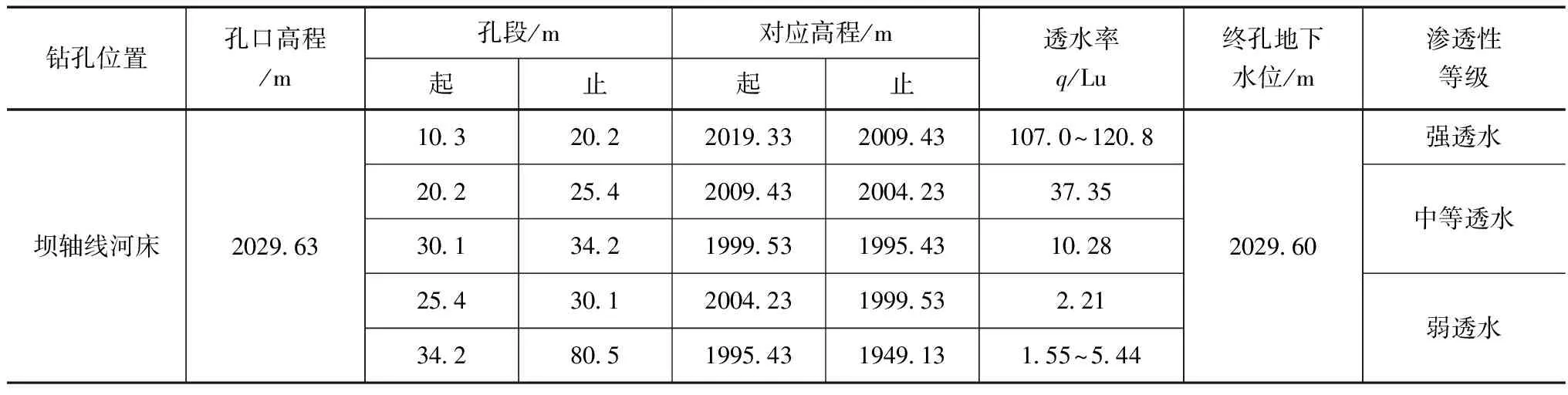

表1 CZK1壓水試驗成果統計表

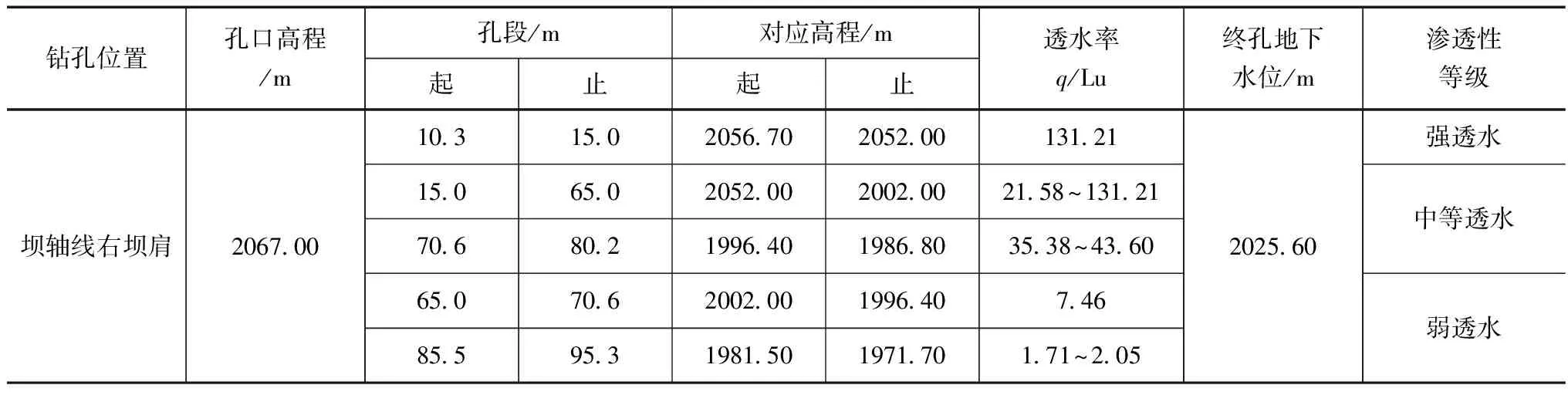

表2 CZK2壓水試驗成果統計表

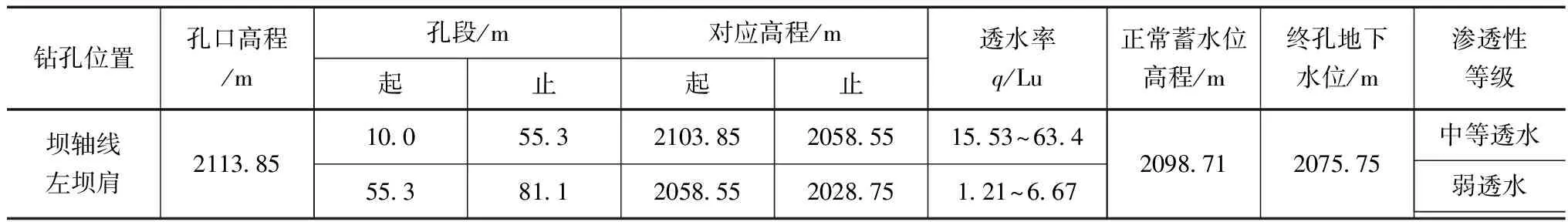

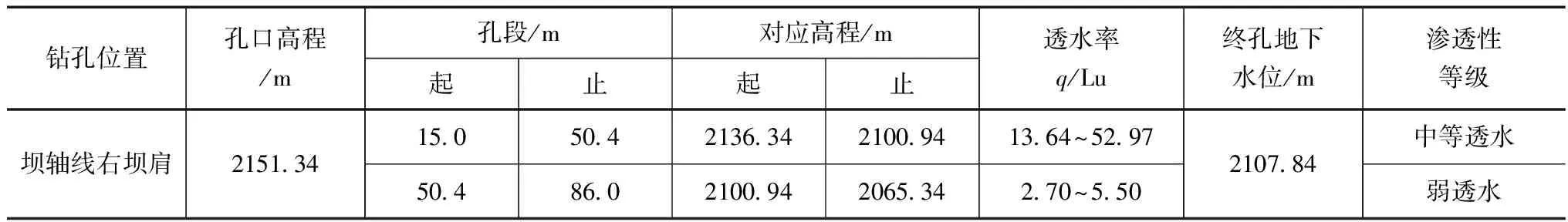

表3 XZK2壓水試驗成果統計表

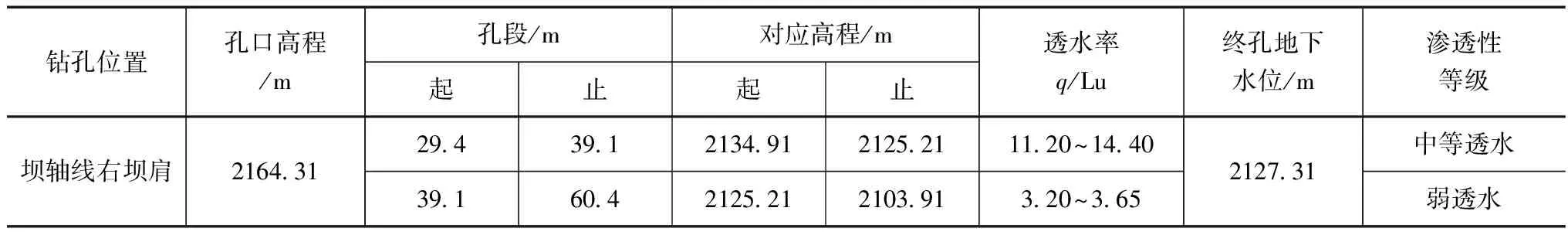

表4 XZK3壓水試驗成果統計表

表5 CZK3壓水試驗成果統計表

表6 CZK4壓水試驗成果統計表

表7 XZK4壓水試驗成果統計表

表8 CZK5壓水試驗成果統計表

表9 XZK5壓水試驗成果統計表

表10 XZK6壓水試驗成果統計表

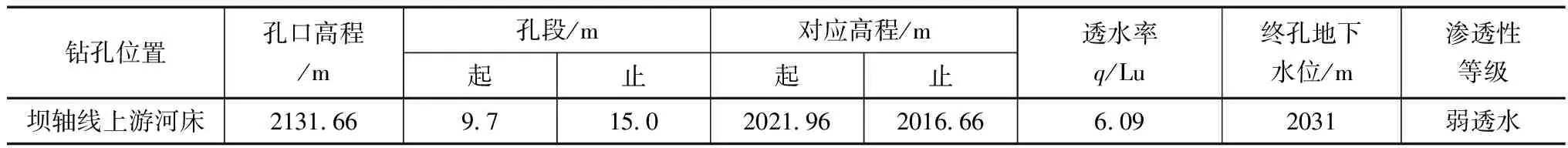

表11 XZK7壓水試驗成果統計表

(1)岸坡孔共8個,除CZK4孔出現約5m的強透水層外,其余岸坡孔基本呈現中等透水-弱透水,顯示出良好的庫周封閉性。

(2)河床孔共4孔,終孔水位基本接近河床水位,表明庫底原始地下水位較高,且接近于溝底,表明在自然條件下溝谷地表水無下滲現象,呈現出良好盆底封閉性。

(3)岸坡孔終孔水位除下壩址左岸CZK4鉆孔外,其余均高于河床面水位,自然狀態下兩岸地下水補給河水,表明河床溝谷是地下水、地表水的排泄區。

(4)岸坡巖體透水深度大,透水性大于河床段,隨著孔深的加大,巖體透水性垂直遞減明顯,壩址除CZK3孔建基面以下仍有約7m孔段巖層呈現強透水層外,其余建基面以下孔段巖層透水性屬弱-中等透水性[2]。

綜上所述,庫盆封閉性較好,存在滲漏的可能性較小,具有建壩蓄水的條件。

4 壩址滲漏分析

根據設計及勘探資料,壩基及壩肩地下水位低于正常蓄水位(2098.71m),大壩建基面至相對隔水層(q≤5Lu)之間還存在中等及強透水層,透水性較大,存在壩基及繞壩滲漏可能性[2-5]。壩址滲漏分析主要以壩軸線剖面為評價基礎,將透水率q≤5Lu的巖層視為相對隔水層。

4.1 滲透性分析

根據左壩肩CZK1、CZK2鉆孔巖性揭露及壓水試驗資料,左壩肩中等透水層厚度20~41m,透水規律垂直遞減明顯,強風化層厚度0~40m,節理裂隙發育,為張開型,充填性差,為左壩肩繞滲主要部位。

根據壩基鉆孔巖性揭露及壓水試驗資料,壩基中等透水層厚度20~84m,河床建基面以下強透水層厚度7~16m,強風化層厚度0~55m,河床沖洪積卵礫石砂層厚0~10m,透水性較強,為壩基滲漏主要部位。

受主河道與右岸自立溝河沖切割影響,右壩肩山體單薄,正常蓄水位時(2098.71m),兩鄰谷距離120~500m;根據平面地質測繪及XZK4鉆孔揭露,構造上處于次級順河走向的緊密背斜褶皺核部部位,強風化層厚度17~38m,巖石節理裂隙發育,為張開型,充填性差,巖石破碎,長石砂巖堅硬脆、碎,透水性大,巖層走向與褶皺走向沿河順向,利于地下水向下游自立溝河排泄。根據壩址右岸鉆孔壓水試驗數據及終孔水位高程資料,巖體呈現中-弱透水性為主,厚度56~80m,局部出現強透水段;此外,右岸CZK4鉆孔水位異常,低于河床水位4.4m,表明右岸存在滲漏的可能。

4.2 壩基滲漏量估算

壩基滲漏量采用卡明斯基公式進行估算[3],計算公式如下:

式中,Q—壩基滲漏量,m3/d;K—透水層滲透系數,m/d,以建基面以下透水層鉆孔壓水試驗透水率q大值均值計;B—滲漏段寬度,m,以壩頂長度計;M—壩基透水層厚度,m,以建基面至隔水層頂界之間平均距離計;2b—為壩底寬度,m;H—上、下游水頭差,m,以水庫正常蓄水位與現河水位之差計。計算結果見表12。

表12 壩基滲漏計算表

4.3 繞壩滲漏量算

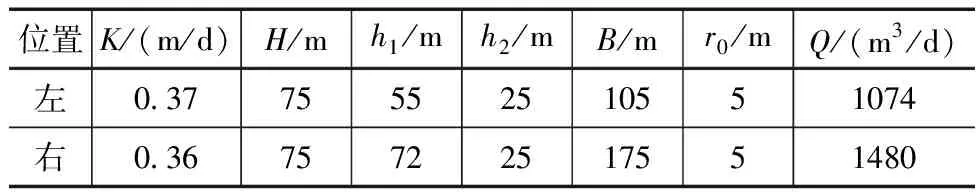

以正常蓄水位線與地下水交點的距離確定繞壩滲漏邊界,選用達西公式(潛水型繞滲)估算壩肩繞壩滲漏量[4],計算公式如下:

式中,Q—繞壩滲漏量,m3/d;h1—壩上游透水層厚度,m;h2—壩下游透水層厚度,m,以河流水邊透水層厚度計;B—庫岸可能滲漏段長度,m,以正常蓄水位與穩定地下水交點至壩肩距離;r0—壩肩與巖面接觸面滲流線圓半徑,m。計算結果見表13。

表13 繞壩滲漏量估算表

4.4 滲漏評價

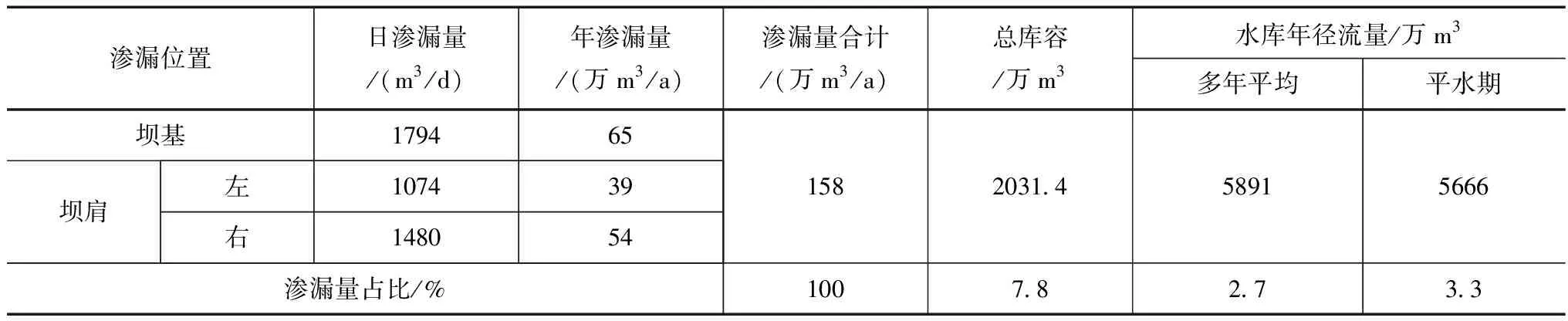

根據以上滲漏量估算結果(見表14),壩基日滲漏1794m3,左壩肩日繞漏量1074m3,右壩肩日繞漏量1480m3,合計日滲漏4348m3,年滲漏量158萬m3,占興利庫容(2031.4萬m3)的7.8%,占該河段多年平均徑流量(5891萬m3)的2.7%,占該河段平水期徑流量(5666萬m3)的3.3%,滲漏量稍大,不滿足相關要求(滲漏量小于多年平均流量5%,平水期流量1%~3%),長期滲漏,將會影響水庫正常效益發揮及安全運行;因此,需要對壩基及兩壩肩采取必要的防滲處理措施。

表14 大壩滲漏估算匯總表

4.5 防滲建議

根據壩址區地形地貌、地層巖性、地質構造、水文特征等特點,結合同類工程防滲經驗,采用防滲帷幕灌漿方式,可以有效解決壩址滲漏問題,處理后具有建壩蓄水成庫的條件。

壩基及壩肩防滲的底界主要根據巖層透水率來確定,將透水率q<5Lu視為相對隔水層,帷幕灌漿以進入隔水層不少于1段(3~5m)為底界;兩壩肩防滲邊界主要根據水庫正常蓄水位線及其延長線與蓄水前地下水位線相交點確定,將左壩肩以左壩端向左延165m,右壩肩以右壩端向右延100m,與地下水位相交,作為防滲邊界,總長525m。根據水庫壩基、壩肩巖層破碎,水庫水頭較高的特點,在主帷幕上游1.5m增設1排副帷幕進行防滲加強。

5 結語

(1)壩址滲漏情況與其所在處巖體透水能力有著直接關系,準確查明壩基巖體透水規律的難度和工作量較大。可根據現場鉆孔壓水試驗成果和水位觀測,了解基滲漏情況進,計算其滲漏量,對壩基滲漏情況進行定性定量評價。

(2)對壩基可采用防滲帷幕灌漿方式進行防滲處理,可有效減弱壩基巖體滲透性,還可起到加固壩基巖體的作用,增加大壩穩定性。

(3)壩基滲漏是一個較復雜的問題,僅通過鉆孔壓水試驗及水文觀測很難全面把握其滲透規律,準確計算其滲漏量。若能對此進一步研究,對壩基防滲有著積極地指導意見。