高職眼視光技術專業課程思政融合之探討

陳江水 李瑞鳳

自2016年12月習近平總書記主持召開全國高校思想政治工作會議以來,我國高校教育積極響應號召,推動專業課程思想政治理論(簡稱“思政”)的深入發展。總書記要求“各類課程都要與思政理論課同向同行,形成協同效應”,這為高校課程思政改革提供了明確指導[1]。在這一新思路下,思政課與專業課一同成為育人的主陣地。大學生的思想教育不再只是思政課教師或輔導員的職責,而是貫穿各門課程。我們需要形成“課程皆具育才之任,教師均當育人之責”的思路,將社會主義核心價值觀真正融入每一堂課,在授業之際,懷德養道愈加重要。這種有機融合的“課程思政”不僅凸顯了學科特色,更為學生的全面發展提供了更廣泛的教育空間。本文結合眼視光專業的核心課程《眼鏡光學技術》, 挖掘其中所蘊含的思政元素,為課程思政方向的教學探索提供了參考。

1《眼鏡光學技術》課程分析

1.1 課程概述

眼鏡光學技術是眼視光專業不可或缺的基礎課程。眼鏡光學技術課程是基于眼睛的光學特性而構建的,它系統深入地探討了與眼鏡有關的光學基礎知識。這門課程詳細介紹了各種眼鏡片的原理和制作技術,使學生能夠熟練運用這些知識和技能,正確理解眼鏡的光學設計,并進行基本的光學檢查。學生通過學習這門課程,為后續進一步學習眼鏡定配技術、接觸鏡驗配技術等課程奠定了堅實的理論和實踐基礎。

1.2 學生學習的特點與挑戰

在眼視光專業的教學過程中,知識傳授與實踐技能的融合成為核心內容,其教學目標通常非常明確。然而,思政教育往往僅局限于提倡和象征性的存在,通常只在教學計劃和大綱中被簡單提及。專業課的教師作為教學活動的主要承擔者,缺乏對思政教育的深刻認識,大多專注于與專業直接相關的知識講授,而將思政教育的責任歸咎于政治理論課的教師,這種策略在一定程度上削弱了專業課程在思政方面的作用。在眼視光學生的大學教學進程中,思政課程僅占20%,而專業課程占據了80%。從宏觀角度看,“課程思政”這一理念尚未被廣泛接受和深入理解[2]。《眼鏡光學技術》這門課程通常在大學一年級開設,其課程時間跨度較長,常常持續到大學二年級。正因如此,這門課程的思政教育內容對于學生專業鞏固的培養,以及正確人生觀和價值觀的形成具有重要意義。然而,這門課程通常以較強的理論性和系統性為特色,其中包含許多與物理光學相關的知識,這可能導致單一的公式推導和理論講解,使課堂顯得缺乏趣味,難以激發學生的興趣。因此,如何充分挖掘該課程中蘊含的思政教育元素,并將其巧妙地融入到專業課程,以提高學生的學習興趣和積極性,充分發揮思政教育的作用顯得尤為重要。

2 專業課程中融入思政元素的實施策略

2.1 理論教學與思政元素的融合?

在講解光學原理和眼鏡設計時,可以引入科學家的研究歷程和科學精神的討論,強調科學研究的客觀性和嚴謹性,以及科學家為人類進步所作出的貢獻。如教學過程中可以引入“中國光學之父”王大衍,強調他在光學領域的卓越成就,這展示了我國科研發展的堅定決心和勇往直前的精神榜樣。他不僅取得了重大研究突破,還展現了無私奉獻、滿腔愛國、勇進創新的科研精神。王大衍的光學研究成就是中華民族科學發展的亮點之一,其成就代表了中國科學家在困難環境下追求知識的堅韌和勇氣。通過介紹他的科研歷程,可以讓學生深刻體會到科研成果來之不易,激發他們的愛國主義精神和民族自豪感。王大衍的科研精神和成就是學生們可以借鑒的寶貴經驗,他的故事將幫助學生們更好地理解中華人民共和國科研史,激發學生對科學和國家的熱愛[3]。也可通過分析與眼鏡光學技術相關的實際案例,引導學生從多個角度(如技術、倫理、社會效益等)分析問題,培養學生的綜合分析能力和社會責任感。如分析某種眼鏡技術的推廣對社會的影響,或者探討在眼鏡技術的研發和應用過程中可能遇到的倫理問題。并可在理論教學中,將理論知識與當前的社會現象或熱點問題相結合,引導學生關注社會發展和科技進步對個體和社會的影響。例如,討論新興的眼鏡技術(如智能眼鏡)在改善人們生活方面的作用及其可能帶來的社會問題(如隱私問題)。鼓勵學生提出問題和質疑,培養他們的批判性思維。如在講解某個光學原理或眼鏡技術時,教師可以引導學生從不同的角度進行思考和討論,發展他們的多元思維和獨立思考的能力。在理論教學的過程中,教師可以設置一些反思環節,引導學生思考所學知識背后的深層含義和它們與社會、個體的關系。在學習了眼鏡光學技術的基本原理后,教師可以引導學生思考這些技術如何影響大眾日常生活,又是如何與我們的社會責任和道德倫理相聯系。

2.2 發掘與利用課程內的思政元素

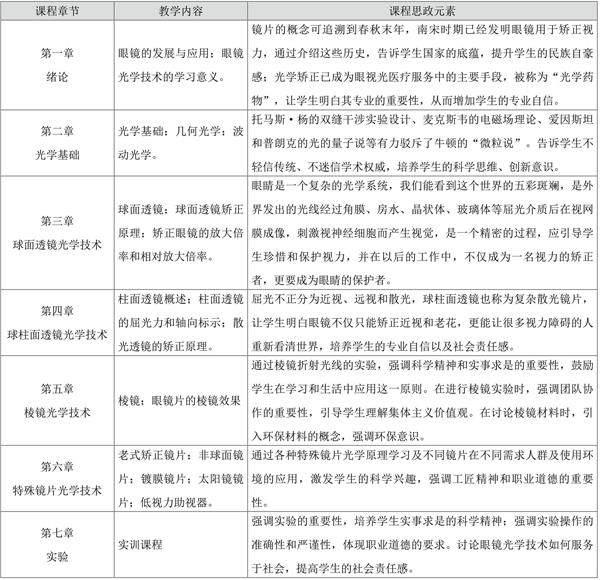

眼鏡光學技術課程蘊含的思政元素主要包括:科學精神、科學思維、工匠精神和創新能力;社會責任感、敬畏生命、環保意識;專業自信、民族自豪感;團隊協作、社會關愛意識。思政元素總結如表1所示。

表1 教學內容中蘊含的思政元素[4]

2.3 實訓過程與思政元素的融合

眼視光技術專業是一個操作性強的專業,實訓教學比例高,利用好實訓教學的課堂,在實訓教學中開展課程思政,是實現全方位、全過程、全員立體化育人必不可少的環節。在實訓課程中,可以設計一些與社會服務相關的項目,如為社區老人提供免費的視力檢測服務,引導學生在實踐中體驗和理解社會服務和社會責任的重要性。應在學生實訓中,將相關的職業道德和規范,如客戶信息的保密性、公正客觀的檢測和評估等融入,引導學生在實際操作中體現和理解職業道德的重要性。在技能訓練的過程中,注重培養學生的人文關懷能力,如在眼鏡設計和制作的過程中,關注使用者的舒適度和需求,體現人的尊嚴和關懷。在實踐活動中,通過團隊項目,培養學生的團隊協作和領導力,并在過程中融入關于團結協作、集體主義精神的思政教育。鼓勵學生嘗試新的方法和技術,培養學生的創新能力,引導其理解科技創新對社會進步的重要性。

2.4 實習工作與思政元素的融合

在醫院或眼鏡店的實習過程中,學生直接面對有眼健康需求的大眾,在提供服務的過程中,學生不僅能夠將所學的專業知識付諸實踐,還能夠在實際的服務過程中體會到專業技術人員在社會中的角色和責任。在實習過程中,學生能親身體驗到職業道德在眼科服務中的重要性,例如,如何正確、客觀地為客戶或患者提供專業建議,如何保護他們的隱私及如何在面對商業利益和專業道德之間做出正確的選擇。學生在與客戶或患者的交流中,可以實際體驗人文關懷的重要性。如在為老年人提供眼鏡配鏡服務時,如何體現出更多的耐心和關懷,如何在與不同年齡、文化背景的人交流時展現出尊重和理解。在實習過程中,學生通常需要與實習單位的其他員工一起工作,這是培養他們團隊協作能力和集體主義精神的好機會。在這個過程中,可以引導學生理解和體會集體合作對于提高工作效率和服務質量的重要性。實習結束后,組織學生進行反思和總結,引導他們從思政的角度分析和理解實習過程中的各種問題和經歷。如他們在實習過程中是如何體現專業精神和社會責任的,遇到的困難和問題又反映出哪些方面的不足。

2.5 營造思政教育“第三課堂”

網絡新媒體為教育帶來了機遇和挑戰。通過互聯網和移動終端,可以構建一個思政教育“第三課堂”,使學生能夠便捷地學習思政元素的相關知識[5]。將網絡新媒體融入高職眼視光技術專業的《眼鏡光學技術》課程思政教學時,不僅能夠提供與科學技術相關的知識,還能夠借助互聯網的力量傳達思政教育,培養學生的社會責任感和核心價值觀。這不僅可以彌補傳統教學的不足,還可以調動學生的積極性。此外,可以借助日常推送等方式及時更新平臺信息,使學生在碎片化時間內接觸到思政教育內容。

在《眼鏡光學技術》課程中,可以運用網絡新媒體,提供有關眼鏡制作、光學原理以及與視力健康相關的知識。此外,利用多渠道向學生傳達健康、醫學人文素養以及臨床疾病防治等方面的信息。這不僅有助于開闊學生視野,還能夠引領他們走近社會,培養他們的社會責任感。這種綜合教育方法將有助于提高學生的綜合素質,使他們不僅具備專業技能,還具備了解社會、參與社會的能力,這正是高職教育所追求的目標之一。

3 思政教育的評價與反饋

為確保課程中思政元素的有效融合,建立評價與反饋機制尤為關鍵。首先,通過問卷調查和小組討論,收集學生對課程思政融合的反饋,以評估其接受程度。其次,邀請教育專家和同行教師觀摩課堂,提供寶貴的教學反饋。此外,利用在線教育平臺建立互動反饋系統,鼓勵各方共同參與,對融合效果進行持續討論和反思。最后,根據收集到的反饋,持續優化課程內容和教學方法,確保思政教育的深度和廣度。

4 結語

將思政元素巧妙融入高職專業課程,通過思政課程喚起學生學習興趣,為教學注入活力。推動“思政課程”向“課程思政”轉變,深度挖掘專業課中的思政內涵,實現專業知識和人文素養有機統一,彰顯思政、人文素養和職業操守的共融。高校應重視課程思政建設,將其作為立德樹人的關鍵手段,確保“課程思政”在高校教育中更有效地發揮作用。o

參考文獻

吳晶,胡浩.習近平在全國高校思想政治工作會議上強調 把思想政治工作貫穿教育教學全過程 開創我國高等教育事業發展新局面[J].中國高等教育,2016年第24期,第5-7頁.

商衛紅,薛勁松,邵海亞等.“課程思政”融入眼視光醫學生職業素質教育的探索與思考 [J].江蘇衛生事業管理,2019年第12期,第1619-1621頁.

李玉強,張麗,蘇欣.光學課程翻轉課堂思政元素的融入[J].物理通報,2022年第11期,第82-84頁.

黎遠鵬、孫小軍、王廣英等.大學物理學專業課程思政的融合——以《光學》課程思政教學為例[J].廣西物理,2023年第02期,第179-184頁.

羅寶英,李歡,滕少康等.新思政觀引領下人體解剖學課程思政教學改革探索[J].中醫藥管理雜志,2023年第03期,第28-31頁.

作者單位:漳州衛生職業學院