試誤理論下初中物理“升華和凝華”的實驗探索

試誤理論源于桑代克的聯結理論,桑代克認為學習的過程是一種漸進地嘗試錯誤的過程。該理論強調在“做中學”,即讓學生通過主動嘗試,發(fā)現錯誤、糾正錯誤,進而得出結論,提高處理和解決問題的能力,使他們獲得的知識保存得更長久、更深刻。本文基于試誤理論探索初中物理“升華和凝華”的實驗,探討如何引導學生掌握科學探究方法,使他們經歷科學探究過程后形成求真務實的學習態(tài)度。

一、問題的提出

“升華和凝華”這節(jié)課要求學生探究物態(tài)變化,了解物態(tài)變化中的吸熱和放熱現象,并運用物態(tài)變化知識解決實際問題。人教版初中物理八年級上冊第三章第4節(jié)“升華和凝華”的“想想做做”板塊提出“在試管中放少量碘,塞緊塞子后放入熱水中。當固態(tài)的碘變?yōu)樽仙牡庹魵獠⒊錆M試管后,將試管從熱水中拿出,再放入涼水中,碘蒸氣又會變?yōu)楣虘B(tài)的碘。”這一實驗,該實驗雖然能夠展示升華和凝華現象,但存在以下問題。

一是實驗直觀性弱。由于試管尺寸小,只有部分碘單質升華成淡紫色碘蒸氣,實驗現象不明顯。尤其是在碘蒸汽凝華成碘晶體時,只有前排學生能觀察到附著在試管壁內的碘晶體,達不到鍛煉全體學生觀察能力的目的。

二是課堂氛圍低沉,不能引起學生共鳴。升華及凝華現象悄然發(fā)生,學生不能直接進行實驗,參與度不夠,導致無法達到預期的課堂效果。

三是不符合“從生活走向物理,從物理走向社會”的理念。碘單質不易獲得,遠離學生的實際生活,與《義務教育物理課程標準(2022年版)》(以下簡稱《新課標》)指出的“從生活走向物理,從物理走向社會”的理念不符,不利于學生將所學知識和實際生活聯系起來,進而解決實際問題。

二、教材實驗的改進

在實際教學中,為克服教材“想想做做”板塊實驗的弊端,筆者采取了以下措施。

(一)實驗方法改進

為解決實驗現象不明顯和直觀性弱的問題,筆者首先采取了直接加熱法,將裝有碘單質的錐形瓶固定在放有石棉網的鐵架臺上,點燃酒精燈進行加熱。接著,學生觀察到錐形瓶中有淡紫色氣體產生,隨著持續(xù)加熱,顏色逐漸加深,直至變成紫黑色。最后,筆者熄滅酒精燈,將錐形燒瓶冷卻至室溫,學生觀察到紫色氣體逐漸消失,錐形瓶內壁有紫黑色晶體附著。由于酒精燈外焰溫度約為400℃~500℃,碘的熔點為113.5℃,沸點為184.3℃,因此在加熱過程中,如果加熱時間過長,就會造成碘單質熔化甚至沸騰的現象。這一現象會導致學生認為碘蒸汽是由碘單質熔化成液態(tài)碘,再由液態(tài)碘汽化成碘蒸汽,造成學生認知錯誤。

為了避免在直接加熱過程中出現碘熔化或沸騰的現象,筆者采用了水浴加熱法代替直接加熱法。在標準大氣壓下,水的沸點為100℃,低于碘單質的熔點和沸點。因此,在演示實驗中,可以呈現出明顯的碘的升華和凝華現象,而不會出現碘單質熔化或沸騰現象。

(二)實驗裝置改進

在實際教學中,為了避免實驗裝置氣密性差,造成有毒碘蒸汽泄漏,危害學生身體健康的問題,筆者從實驗裝置的氣密性出發(fā),對密封的碘錘進行直接加熱。這種方式雖然可以避免有毒的碘蒸汽泄漏,但由于碘錘體積小、儲存的碘單質有限,實驗直觀性弱,實驗現象不明顯。

筆者采取多種方法改進了碘的升華和凝華的實驗,但碘的升華和凝華演示實驗不符合明顯直觀、實驗安全可靠的要求,不符合《新課標》倡導的探究式教學法。因此,在教學中,筆者基于試誤理論,對升華和凝華的實驗進行改進。

三、試誤理論下關于實驗改進的思考

(一)實驗改進要求

在實驗中,學生犯錯在所難免,完全規(guī)避錯誤是不現實的,因此教師要善于利用試誤理論。試誤是學生進行科學探究的必經之路,能幫助學生得到自我滿足,達到“做中學”的目的。根據《新課標》和實際教學的需要,筆者對升華和凝華的實驗展開以下思考。

一是讓學生自主實驗,體驗探究的艱辛。教師可以讓學生自主參與實驗,用以代替演示實驗。學生通過自主觀察物態(tài)之間的變化,能夠培養(yǎng)迎難而上、主動探索的精神。

二是確保實驗安全,遠離有毒物品。教師應引導學生用安全可靠的實驗材料進行實驗,讓學生避免接觸有毒物品,以確保他們的身體健康。

三是貼近生活,激發(fā)探究欲望。教師應利用貼近學生實際生活的材料開展實驗,以現實生活為基點,進行物理知識教學,激發(fā)學生的探究欲望,使他們樂于探索。

四是積極試誤,培養(yǎng)批判性思維。學習是一個不斷嘗試的過程,教師要引導學生糾正錯誤,而不是規(guī)避錯誤。在教學中,教師要善于設置陷阱,再及時點撥學生,促使學生自主思考,培養(yǎng)其批判性思維。

(二)更換實驗材料

為了讓學生體驗探究過程、掌握探究方法、培養(yǎng)探究能力,筆者聯想到用生活中的樟腦丸代替碘進行實驗,這既能避免學生接觸有毒物品,保護他們的身體健康,又貼近實際生活,增強物理與生活的聯系。

(三)實驗探究

1.試誤一:重現樟腦丸的消失。首先,筆者引導學生制訂計劃,鼓勵他們采取直接加熱法,將樟腦丸研磨成粉放入錐形瓶,并將橡膠塞塞住瓶口,再將錐形瓶固定在放有石棉網的鐵架臺上,點燃放置在將石棉網下方的酒精燈,觀察實驗現象,得出結論。在實驗中,學生在用酒精燈加熱錐形瓶時觀察到樟腦丸粉末逐漸消失,最終熔化成無色液體。在繼續(xù)加熱后,無色液體開始沸騰。熄滅酒精燈并將錐形瓶冷卻至室溫后,大量白色晶體附著在錐形瓶內壁。學生由此得出結論:凝華的實驗現象明顯,但在加熱的過程中卻出現了樟腦丸熔化和沸騰的現象,與假設不符。

筆者引導學生思考“樟腦丸為什么會出現熔化和沸騰的現象”這一問題。經初步查證,學生發(fā)現樟腦丸之所以熔化是里面的萘在起作用,萘的熔點為80.5℃,沸點為217.9℃,凝固點為80.5℃。于是,他們對樟腦丸熔化和沸騰進行了如下猜想:一是酒精燈外焰溫度過高,高于萘的熔點及沸點;二是樟腦丸中的其他物質導致熔化和沸騰現象。對于第一種猜想,學生決定用水浴加熱法代替直接加熱法,并用溫度計監(jiān)測水溫,將水浴溫度控制在80.5℃以下。如果猜想正確,他們就可以在實驗中觀察到樟腦丸在加熱過程中逐漸消失,并未出現熔化或沸騰現象。對于第二種猜想,學生決定提純樟腦丸中的萘,并將提純后的萘再次加熱。如果猜想正確,他們就可以在實驗中觀察到樟腦丸逐漸消失,在此過程中并未出現熔化或沸騰現象。

基于以上解決方案,學生開始了實驗。針對猜想一,他們先將研磨成粉的樟腦丸放置在錐形瓶中并用橡膠塞封住瓶口,采用水浴加熱法,用溫度計監(jiān)測水溫,控制水浴溫度在80.5℃以下,發(fā)現樟腦丸在消失過程中并未出現熔化和沸騰的現象。當酒精燈熄滅,錐形瓶冷卻至室溫后,學生發(fā)現有大量白色晶體附著在錐形瓶內壁。然后,針對猜想二,他們將研磨成粉末的樟腦丸放置在錐形瓶中并用橡膠塞封住瓶口,在加熱后將附著在錐形瓶內壁上的白色晶體用刷子刷下來,對得到的白色晶體再次進行加熱,重復實驗發(fā)現,經過提純的萘依舊出現熔化和沸騰的現象。基于上述實驗,學生得出第一種猜想是正確的,樟腦丸在直接加熱過程中出現熔化和沸騰現象是因為加熱溫度高于萘的熔點和沸點,致使萘熔化甚至沸騰。

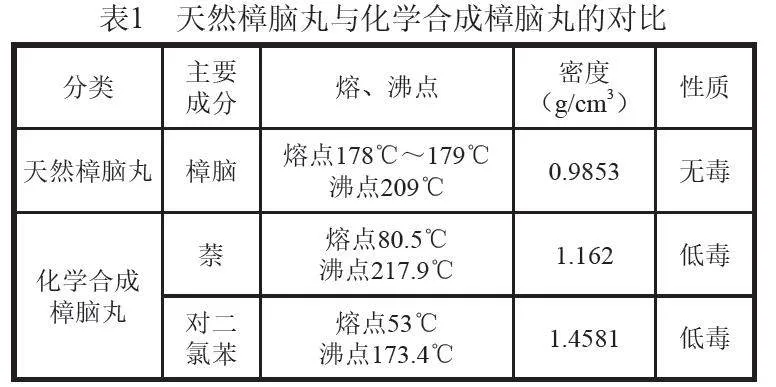

2.試誤二:區(qū)分真假樟腦丸。樟腦丸分為天然樟腦丸與化學合成樟腦丸,天然樟腦丸是從樟科植物樟樹的根、干、枝、葉中提煉而來;化學合成樟腦丸即“假樟腦”,主要成分是萘或對二氯苯,從石油、煤焦油中提煉而來。天然樟腦丸與化學合成樟腦丸對比如下(表1)。

我國將對二氯苯列入第六類有毒物,明確規(guī)定用于防蟲的產品嚴禁添加對二氯苯,而萘則在世界衛(wèi)生組織的2B類致癌物清單中。基于安全考慮,筆者引導學生辨別實驗中的樟腦丸屬于哪一種樟腦丸。學生將用于實驗的樟腦丸投入水中,發(fā)現它們沉入水中,且在水浴加熱過程中發(fā)生熔化的溫度大約在80℃,由此判斷進行實驗的樟腦丸是含萘的化學合成樟腦丸。

3.試誤三:“天然樟腦丸的升華和凝華”實驗。雖然含萘的化學合成樟腦丸可以完成升華和凝華的實驗改進,但出于安全考慮,筆者決定讓學生改用天然樟腦丸進行實驗。天然樟腦丸中樟腦的熔點為178℃~179℃,沸點為209℃,為避免直接加熱溫度過高,造成樟腦丸熔化和沸騰,學生決定采用水浴加熱法進行加熱,觀察實驗現象。在用水浴加熱法進行加熱時,學生觀察到樟腦丸粉末逐漸消失,但是持續(xù)加熱,并未出現樟腦丸的熔化和沸騰現象。在熄滅酒精燈后,他們發(fā)現大量白色晶體附著在錐形瓶內壁。在實驗過程中,未有刺激性氣味,取而代之的是一股香味。學生由此得出結論:天然樟腦丸進行水浴加熱法可代替碘完成升華和凝華的實驗,現象明顯,安全可靠,操作性強。

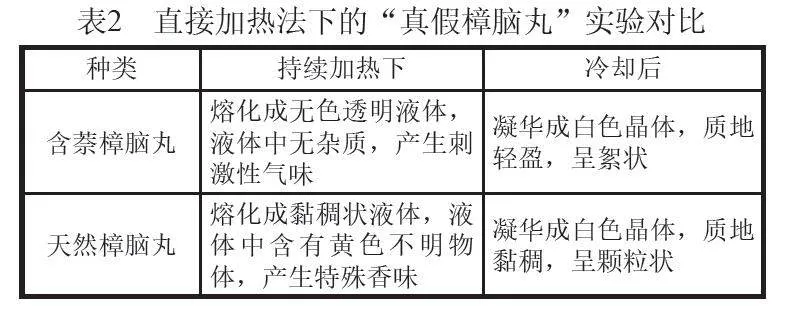

4.試誤四:直接加熱法下“真假樟腦丸”實驗現象對比。對于“天然樟腦丸與化學合成樟腦丸在直接加熱法下的實驗現象是否相同”這一問題,學生的實驗對比如下(表2)。

(四)啟示

在“碘的升華和凝華”演示實驗中,學生通過觀察實驗現象,獲得升華和凝華的知識,但過程較為乏味,學生的參與度不高。在“樟腦丸的升華和凝華”實驗中,學生參與實驗,在實驗中發(fā)現錯誤、糾正錯誤,進而掌握知識。由此可見,“樟腦丸的升華和凝華”實驗促進了學生的成長,教師應根據該次實驗過程和實驗結果,組織開展更多的實驗。具體而言,教師可以引導學生開展以下實驗。

一是基于試誤過程,開展探究性實驗。教師不急于呈現知識,而引導學生對出現的問題進行分析、猜想、假設和驗證,讓學生親身實踐,調動學生學習的積極性。二是基于實驗結果,開展驗證性實驗。教師可以將知識和鑒別方法教授給學生,讓學生采取相應方法進行實驗,觀察實驗現象,獲得知識。

四、試誤理論下實驗改進的意義

首先,筆者突破傳統用碘來進行升華和凝華實驗的局限性,將生活中樟腦丸的升華和凝華現象運用到課堂中,激發(fā)了學生的學習興趣,既對實驗進行創(chuàng)新,又讓學生經歷試誤過程,讓學生實現“做中學”。

其次,在實驗教學中,筆者不拘泥于教材,力爭貼近生活,這符合學生的認知特點,激發(fā)了學生的學習興趣。“樟腦丸的升華和凝華”實驗不僅使學生掌握了升華與凝華的相關知識,而且教會他們鑒別天然樟腦丸與化學合成樟腦丸,讓學生能夠在實際生活中應用所學知識,提高了學生適應社會的能力。

最后,《新課標》強調要“注重采用探究式的教學方法”,課本中碘的實驗可以達到教學目的,但探究性并不突出。“樟腦丸的升華和凝華”實驗更符合《新課標》的這一要求,筆者通過探究式教學,促進了學生的全面發(fā)展。

(作者單位:四川省成都市武侯高級中學)