后疫情時(shí)代幼兒教育在線家園合作新模式的開發(fā)與應(yīng)用

楊慧 王正惠

【摘要】線上家園聯(lián)動(dòng)成為疫情下幼兒園應(yīng)對(duì)現(xiàn)實(shí)困境的重要方式。本文針對(duì)疫情期間家園在線合作效果甚微、合作內(nèi)容定位不清晰、教師家長(zhǎng)角色固化等不足,探索開發(fā)在線家園合作新模式,并在此基礎(chǔ)上通過教師信息素養(yǎng)能力提升、家園合力共育等多方面支撐,確保在線家園合作落到實(shí)處。

【關(guān)鍵詞】后疫情時(shí)代;幼兒教育;家園合作;在線新模式;應(yīng)用

【中圖分類號(hào)】G616 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】1005-6017(2021)11-0050-04

【作者簡(jiǎn)介】楊慧(1991-),女,山西五臺(tái)人,四川綿陽師范學(xué)院助教,教育學(xué)碩士;王正惠(1979-),女,四川儀隴人,四川綿陽師范學(xué)院教授,教育學(xué)博士。

“新冠”肺炎疫情的突然爆發(fā),給教育帶來深遠(yuǎn)影響,沖擊著原有的學(xué)校運(yùn)行方式。學(xué)習(xí)場(chǎng)域的變化迫使家長(zhǎng)承擔(dān)起幼兒學(xué)習(xí)陪伴、監(jiān)督的主要責(zé)任,被賦予一定教育教學(xué)任務(wù)的家長(zhǎng)們?nèi)绾巫龅降眯膽?yīng)手?家長(zhǎng)如何依據(jù)幼兒已有的認(rèn)知力和理解力進(jìn)行教育教導(dǎo)?家園合作能否成為一種新常態(tài)來助推在線活動(dòng)的有效開展?這些都是幼兒居家學(xué)習(xí)所面臨的困境,但同時(shí)也為家園合作協(xié)同育人創(chuàng)造了機(jī)遇。后疫情時(shí)代應(yīng)抓住機(jī)遇,化危為機(jī),構(gòu)建基于互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的家園合作育人“新常態(tài)”,實(shí)現(xiàn)資源匯聚,家園協(xié)同育人。

一、疫情期間幼兒教育在線家園合作現(xiàn)狀分析

通過參考相關(guān)文獻(xiàn),我們編制了《“新冠”肺炎重大疫情中家園合作現(xiàn)狀調(diào)查問卷》(教師卷及家長(zhǎng)卷),從家園合作重要性認(rèn)識(shí)、家園合作形式、家園合作內(nèi)容、家園合作效果評(píng)價(jià)四個(gè)維度進(jìn)行問題設(shè)計(jì),了解教師與家長(zhǎng)對(duì)家園共育相關(guān)工作的真實(shí)想法,為之后針對(duì)性提出家園協(xié)同共育模式提供可參照的數(shù)據(jù)支撐。參與本次調(diào)查的家長(zhǎng)共2499人,幼兒教師共475人,分別來自公辦幼兒園、私立幼兒園和早教機(jī)構(gòu)。

(一)疫情期間家園合作的重要性認(rèn)識(shí)調(diào)查

1. 家長(zhǎng)對(duì)家園合作重要性的認(rèn)識(shí)

通過問卷調(diào)查,約有79%的家長(zhǎng)認(rèn)為疫情期間有必要進(jìn)行線上家園合作;約8%的家長(zhǎng)認(rèn)為疫情期間沒必要進(jìn)行線上家園合作;約13%的家長(zhǎng)對(duì)此持不確定態(tài)度。這反映出絕大多數(shù)家長(zhǎng)均意識(shí)到了家園合作的重要性。幼兒居家在線學(xué)習(xí)互動(dòng)需要家長(zhǎng)予以配合或協(xié)助營(yíng)造適切的終端環(huán)境[1],對(duì)于低學(xué)段幼兒來說,需要家長(zhǎng)營(yíng)造一個(gè)安靜舒適的活動(dòng)區(qū)來防止干擾因素的影響。從與家長(zhǎng)的交談中,我們了解到大多數(shù)家長(zhǎng)可以保證父母一方在家陪伴孩子,陪伴時(shí)長(zhǎng)在3~5小時(shí)的居多。

2. 教師對(duì)家園合作重要性的認(rèn)識(shí)

約91%的幼兒教師認(rèn)為在疫情期間有必要進(jìn)行線上家園合作,約3%的幼兒教師覺得可有可無;約6%的教師認(rèn)為疫情期間沒有必要進(jìn)行線上家園合作。疫情期間幼兒線上教學(xué)活動(dòng)的高質(zhì)量開展離不開教師間的線上教研分享,需教師具備良好的教學(xué)設(shè)計(jì)能力、風(fēng)格轉(zhuǎn)變能力、信息技術(shù)能力和情緒管理能力[2]。教師是否參與線上教研共同體,是否注重信息化經(jīng)驗(yàn)的共享分享,是否有意識(shí)地統(tǒng)整多方教育資源發(fā)揮自身主觀能動(dòng)性等也從側(cè)面反映了教師對(duì)家園合作重要性的認(rèn)識(shí)及態(tài)度。

(二)疫情期間家園合作形式調(diào)查

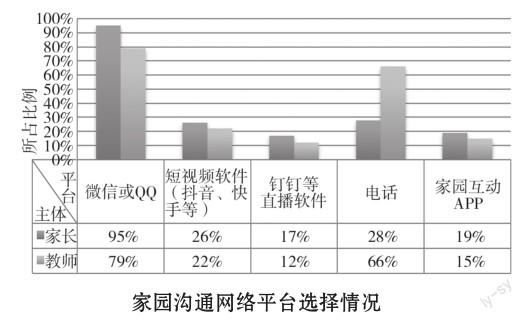

疫情期間家園合作的形式主要指家園共育網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的選擇以及雙方利用平臺(tái)線上參與的情況。

1. 家園合作網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的選擇情況

借助信息化技術(shù),家園溝通渠道主要是電話、微信、QQ等。隨著家園共育渠道的豐富與變革,公眾號(hào)、問卷星、釘釘、抖音等也進(jìn)入家園溝通的視野(詳見下圖)。不難看出,家園共育過程中溝通形式豐富多樣,信息技術(shù)發(fā)揮了重要作用。此外,不論是家長(zhǎng)還是教師均會(huì)采用多樣化的信息呈現(xiàn)方式,如文字、語音、視頻、圖片等方式。

2. 家園合作雙主體利用網(wǎng)絡(luò)線上參與情況

根據(jù)對(duì)教師與家長(zhǎng)線上交流頻次的統(tǒng)計(jì),約98%的教師通過線上交流方式與家長(zhǎng)平均每天溝通1~4次,約2%的教師與家長(zhǎng)全天無交流,被調(diào)查人數(shù)中約50%的教師經(jīng)常在線向家長(zhǎng)了解幼兒居家情況(詳見下表)。與教師交談得知,一些幼兒園為確保家園共育的教育質(zhì)量,會(huì)在咨詢家長(zhǎng)的基礎(chǔ)上制訂幼兒線上教育制度,如幼兒線上教育時(shí)間、教育內(nèi)容、家庭教育活動(dòng)等,家長(zhǎng)要積極參與并記錄好幼兒的一日活動(dòng)記錄,隨時(shí)與教師進(jìn)行溝通反饋。這樣的在線教育制度在尊重家長(zhǎng)、尊重幼兒的基礎(chǔ)上使線上教育互動(dòng)更具人文價(jià)值,既確保了家園共育的質(zhì)量又能為幼兒創(chuàng)設(shè)一個(gè)良好的學(xué)習(xí)及成長(zhǎng)環(huán)境。

(三)疫情期間家園合作內(nèi)容調(diào)查

疫情期間,家園合作的內(nèi)容主要集中于幼兒居家生活指導(dǎo)、幼兒情緒疏導(dǎo)、居家小游戲指導(dǎo)等方面。從調(diào)查結(jié)果來看,家長(zhǎng)及幼兒教師首先要關(guān)注的都是幼兒每日的身體健康狀況,關(guān)注幼兒有無發(fā)熱等身體不適情況;其次關(guān)注的是幼兒一日生活作息安排,聚焦幼兒心理情緒調(diào)適。幼兒園圍繞疫情期間的生活及家長(zhǎng)、幼兒的需求,通過班級(jí)群、公眾號(hào)等方式發(fā)布一些親子游戲活動(dòng),通過錄制視頻和音頻向家長(zhǎng)推送精選的有關(guān)疫情防護(hù)、自我健康防護(hù)類的故事繪本。

(四)疫情期間家園合作效果評(píng)價(jià)調(diào)查

1. 家長(zhǎng)對(duì)線上家園合作效果的評(píng)價(jià)

調(diào)查結(jié)果顯示,76%的家長(zhǎng)認(rèn)為自己所進(jìn)行的線上家園合作是有效果的,約21%的家長(zhǎng)認(rèn)為自己所進(jìn)行的家園合作效果一般,僅有2%的家長(zhǎng)認(rèn)為家園合作效果不好。家長(zhǎng)對(duì)家園合作效果的評(píng)價(jià)是基于幼兒園能否了解自己的訴求、能否及時(shí)為自己答疑解惑來做出評(píng)價(jià)的。多數(shù)家長(zhǎng)認(rèn)為家園互動(dòng)能夠解決自己在育兒過程中的困惑,豐富自己的育兒經(jīng)驗(yàn)、進(jìn)一步增進(jìn)親子關(guān)系。

2. 教師對(duì)線上家園合作效果的評(píng)價(jià)

約48%的教師認(rèn)為線上家園合作非常有效果,約31%的教師認(rèn)為有效果,約19%的教師認(rèn)為其效果一般,約2%的教師認(rèn)為線上家園合作沒有效果。大多數(shù)教師認(rèn)為疫情期間線上家園合作有助于改善幼兒不良情緒及不良習(xí)慣,解決了家長(zhǎng)在育兒過程中的某些困惑,促進(jìn)了家園良好和諧關(guān)系的建立,認(rèn)為疫情期間開展線上家園合作是增進(jìn)家園雙方深度溝通合作的一個(gè)重要契機(jī)。少數(shù)教師基于在線學(xué)習(xí)脫離真實(shí)教學(xué)情境造成教學(xué)效果低下的核心問題,認(rèn)為線上家園合作無效果。

二、疫情期間在線家園合作問題揭示

幼兒身心發(fā)展的特殊性決定了幼兒園在線教學(xué)的受眾是家長(zhǎng)和幼兒,根據(jù)教師及家長(zhǎng)的調(diào)查結(jié)果反饋,在線家園合作存在以下問題:

(一) 線上家園合作流于形式效果不佳

疫情期間長(zhǎng)期居家生活給家長(zhǎng)育兒帶來了諸多挑戰(zhàn),面對(duì)精力旺盛、活潑好動(dòng)的幼兒,家長(zhǎng)缺乏有效的方法,在照顧孩子的日常起居中顯得焦頭爛額。由于家庭生活存在差異,在父母身邊的幼兒,因父母復(fù)工,幼兒白天就與祖父母待在一起,面對(duì)幼兒園推送的資源及合作需求無法消化。家長(zhǎng)認(rèn)為教師要每天填報(bào)健康信息,重復(fù)性的工作給自己增加了負(fù)擔(dān)。教師雖能從認(rèn)識(shí)上對(duì)家園合作的必要性給予肯定,但也存在應(yīng)付工作的行為,與家長(zhǎng)缺乏深入有效的溝通,很少甚至并未主動(dòng)聯(lián)系家長(zhǎng)來探討育兒?jiǎn)栴},被動(dòng)地等待有困惑的幼兒家長(zhǎng)來問。疫情期間家園合作的共同點(diǎn)是忽視了兒童始終是有效開展家園共育的立足點(diǎn),活動(dòng)內(nèi)容并未回歸兒童本身,存在家長(zhǎng)、教師相互應(yīng)付的情況。

(二)線上家園合作內(nèi)容定位出現(xiàn)偏差

幼兒由于自身認(rèn)知原因,自律自控和自我調(diào)節(jié)的能力還不穩(wěn)定,在居家學(xué)習(xí)上需要父母的督促和指導(dǎo),但疫情期間家園雙方合作的內(nèi)容相對(duì)匱乏,超過76%的家長(zhǎng)只是就幼兒每日身體健康狀況與幼兒園有溝通,大多數(shù)家長(zhǎng)也只陪幼兒觀看教師錄制的活動(dòng)視頻。家園合作的內(nèi)容應(yīng)該是多方面的,但疫情期間家園合作的定位出現(xiàn)了偏差,內(nèi)容較為匱乏,大多關(guān)注幼兒的身體狀況,幼兒心理情緒疏導(dǎo)以及個(gè)性品德培養(yǎng)就略顯單薄。有少數(shù)家長(zhǎng)為了讓孩子疫情期間可以“彎道超車”,大量給孩子填塞與他們認(rèn)知發(fā)展水平不相符的文化內(nèi)容。家園互助協(xié)作內(nèi)容定位偏差、交流內(nèi)容匱乏不系統(tǒng),難以使幼兒園和家長(zhǎng)雙方獲得實(shí)質(zhì)性的教育啟示。

(三)線上家園合作雙方角色固化

疫情期間教學(xué)方式的轉(zhuǎn)變使得幼兒教師和家長(zhǎng)的功能角色發(fā)生了一定的改變,在以往的教學(xué)活動(dòng)中,幼兒園占據(jù)著家園合作的主動(dòng)地位,家長(zhǎng)對(duì)幼兒園、對(duì)教師高度信任;而在疫情期間,居家在線教學(xué)一定程度上削弱了幼兒園的主動(dòng)地位,家園的信任關(guān)系發(fā)生了轉(zhuǎn)移,教師寄期望于家長(zhǎng),希望家長(zhǎng)能夠在督促引導(dǎo)幼兒開展活動(dòng)方面發(fā)揮影響力。但具體實(shí)踐中家園雙方固化先前角色,教師依然擔(dān)任信息傳遞者角色,而家長(zhǎng)“理所當(dāng)然”地承擔(dān)起信息接收者的角色,教師單向地通過微信群等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)向家長(zhǎng)告知任務(wù),而家長(zhǎng)也只是機(jī)械性地回復(fù)“收到”“好的”。幼兒居家的一日活動(dòng)安排本應(yīng)是家園共同完成的,但實(shí)際上還是延續(xù)線下教學(xué)風(fēng)格,雙方出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)也只限于任務(wù)本身,未能構(gòu)建起相互信任、相互合作和共同努力的家園關(guān)系,未形成教育合力。

三、后疫情時(shí)代幼兒教育在線家園合作新模式的開發(fā)與應(yīng)用

“新冠”疫情的爆發(fā),給傳統(tǒng)“圍墻式”學(xué)校教育帶來了沖擊,家庭教育擔(dān)負(fù)起正規(guī)學(xué)習(xí)和非正規(guī)學(xué)習(xí)之間的重要聯(lián)結(jié)使命,也讓大眾重新思考和定位家校協(xié)同育人的使命和責(zé)任。

(一)構(gòu)建協(xié)同合作的家園共育制度保障體制

制度是家園共育工作運(yùn)行的基本保障,是開展家園合作活動(dòng)的有利條件。疫情期間家園雙方合作中出現(xiàn)的問題,歸根結(jié)底,還是因?yàn)槿狈ο鄳?yīng)的家園共育政策指導(dǎo)。政策的執(zhí)行落實(shí)、目標(biāo)達(dá)成與否僅依靠行政、管制等手段是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,還應(yīng)當(dāng)建立完善的保障體系,確保政策能夠落實(shí),能夠有效地指導(dǎo)實(shí)踐[3]。在具體的實(shí)踐過程中首先應(yīng)明確家園雙方的責(zé)任而不是避而不談,雙方責(zé)任劃分不明確,即便國家與時(shí)俱進(jìn)頒布了家園合作方面的相關(guān)政策,最終的時(shí)效性還是會(huì)大打折扣,只有及時(shí)、正確地制定與社會(huì)改革發(fā)展相適應(yīng)的學(xué)前教育政策法規(guī)并切實(shí)執(zhí)行,才能保證學(xué)前教育走上適應(yīng)國家和社會(huì)發(fā)展需要的科學(xué)化發(fā)展道路[4]。國家和地方教育行政部門應(yīng)該利用本區(qū)域的特色出臺(tái)適合本區(qū)域家園合作共育的政策,明確家園雙主體在家園共育中的主要權(quán)利與義務(wù),并將家園合作納入教育考核體系。切實(shí)可行的政策制度會(huì)對(duì)家園共育工作起到促進(jìn)作用,能夠督促家長(zhǎng)及幼兒教師積極參與到家園共育合作中,提升家園共育工作的實(shí)效性。

(二)打造資源匯聚的家園共育運(yùn)行機(jī)制

打造資源匯聚的家園共育運(yùn)行機(jī)制,有助于推進(jìn)家園育兒科學(xué)化、規(guī)范化。首先應(yīng)持續(xù)完善偏遠(yuǎn)地區(qū)網(wǎng)絡(luò)資源建設(shè),數(shù)字資源不到位無疑是影響家園共育有效運(yùn)行的致命短板[5]。其次,幼兒園方面要高度重視家園協(xié)作,注重挖掘利用好家長(zhǎng)資源,幼兒園層面應(yīng)依據(jù)本園實(shí)際深化家園關(guān)系,尊重每一個(gè)家庭,給予家庭更多的參與權(quán)與參與機(jī)會(huì),將家長(zhǎng)視為幼兒教育的合作伙伴,利用家長(zhǎng)資源開展相關(guān)活動(dòng),并進(jìn)行相應(yīng)的育兒指導(dǎo)。完善家園溝通渠道和方式,利用常見社交工具及時(shí)向家長(zhǎng)溝通相關(guān)工作信息,提高協(xié)作效率,避免低效形式化的家園活動(dòng)增加家長(zhǎng)負(fù)擔(dān)。作為家長(zhǎng),要增強(qiáng)家園共育的責(zé)任意識(shí),明確自身主體地位,承擔(dān)起應(yīng)有的責(zé)任,以積極的態(tài)度參與到家園共育工作中。良好家園共育效果的實(shí)現(xiàn)離不開溫馨融洽的家庭氛圍,家長(zhǎng)應(yīng)關(guān)愛孩子,增加親子活動(dòng)時(shí)間,從日常生活入手,循序漸進(jìn)教會(huì)孩子明辨是非,做出正確的判斷與選擇。

(三)拓展延伸家園合作共育內(nèi)容及形式

目前,常見的家園共育形式為家長(zhǎng)開放日、家長(zhǎng)會(huì)等活動(dòng),隨著網(wǎng)絡(luò)媒體的興起與成熟,家園共育的渠道也在日漸豐富,如公眾號(hào)、微信、微博等。家園共育內(nèi)容不僅包括家長(zhǎng)參與幼兒園的活動(dòng)決策、參加家長(zhǎng)助教活動(dòng)、配合幼兒園完成一些親子任務(wù),還包括幼兒園開發(fā)相關(guān)體驗(yàn)式課程邀請(qǐng)家長(zhǎng)參與,或邀請(qǐng)家長(zhǎng)參與幼兒園的課程開發(fā),以及為幼兒園的管理提供志愿服務(wù)等,提升家園合作效能。家園合作的內(nèi)容要多增設(shè)生活性、活動(dòng)性的常識(shí)課程,讓幼兒了解一些必備的常識(shí)問題來增強(qiáng)自己的知識(shí)經(jīng)驗(yàn)儲(chǔ)備。為增強(qiáng)互動(dòng)的有效銜接性,家長(zhǎng)可幫助幼兒提前知曉相關(guān)內(nèi)容,這樣幼兒教師開展線下互動(dòng)時(shí)才會(huì)高效。家園合作共育的內(nèi)容要真正適宜兒童,教師應(yīng)立足兒童的立場(chǎng)選擇推送優(yōu)質(zhì)的教育資源,發(fā)掘貼近幼兒真實(shí)生活的親子活動(dòng)和游戲。

(四)提升教師及家長(zhǎng)線上家園合作的信息技術(shù)素養(yǎng)

疫情時(shí)期,線上家園合作對(duì)家園雙主體的信息素養(yǎng)提出了挑戰(zhàn)。教師應(yīng)掌握在線教學(xué)的手段方式,為學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)、適宜的數(shù)字化學(xué)習(xí)資源,采用的媒體形式要貼合幼兒年齡認(rèn)知特點(diǎn),激發(fā)幼兒學(xué)習(xí)興趣。家長(zhǎng)的信息素養(yǎng)主要面向孩子生活場(chǎng)景中的技術(shù)應(yīng)用,更加貼近居家學(xué)習(xí)的個(gè)人實(shí)際需求,主要包括信息技術(shù)工具的使用、信息篩選及相關(guān)日程安排[6]。 家長(zhǎng)可根據(jù)孩子自身教學(xué)安排的差異利用可視化的信息技術(shù)手段讓孩子熟知于心。此外,要加快推進(jìn)教師信息素養(yǎng)培養(yǎng)的進(jìn)程,構(gòu)建教師在線培訓(xùn)體系是幼兒園應(yīng)對(duì)教育現(xiàn)代化的必然選擇。通過開展信息技術(shù)培訓(xùn),幫助幼兒教師熟練掌握信息技術(shù)的操作及應(yīng)用,開發(fā)出符合幼兒年齡特點(diǎn)的教學(xué)內(nèi)容,利用圖像、視頻等素材進(jìn)行二次加工并直觀形象地傳達(dá)給幼兒,選擇有效適宜的方式方法并確保信息技術(shù)手段下在線師幼互動(dòng)的高質(zhì)量,整合平臺(tái)資源提高家庭教育的服務(wù)指導(dǎo)能力[7]。

【參考文獻(xiàn)】

[1] 屠明將,劉義兵,吳南中.基于VR的分布式教學(xué):理論模型與實(shí)現(xiàn)策略[J].電化教育研究,2021(1):93-99,121.

[2] 宋靈青,許林,李雅瑄.精準(zhǔn)在線教學(xué)+居家學(xué)習(xí)模式:疫情時(shí)期學(xué)生學(xué)習(xí)質(zhì)量提升的途徑[J].中國電化教育,2020(3):114-122.

[3] 孔露,張斌.改革開放四十年家園合作共育政策的回顧與反思[J].教師教育學(xué)報(bào),2019(3):76-83.

[4] 梁慧娟.改革開放40年我國學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展的回望與前瞻[J].學(xué)前教育研究,2019(1):9-21.

[5] 寧本濤,高欣秀.回到教育原點(diǎn):小學(xué)在線教學(xué)的成效、問題與未來走向[J].中國電化教育,2020(11):46-51.

[6] 丁杰,楊現(xiàn)民.新冠肺炎疫情期間的家校共育策略[J].中小學(xué)信息技術(shù)教育,2020(6):22-27.

[7] 謝幼如,邱藝,黃瑜玲,王芹磊.疫情期間“停課不停學(xué)”在線教學(xué)方式的特征、問題與創(chuàng)新[J].電化教育研究,2020(3): 20-28.

本文系2019年四川省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地多元文化研究中心科研項(xiàng)目“教育信息化推進(jìn)民族地區(qū)義務(wù)教育現(xiàn)代化研究”(課題編號(hào):DYWH1910)階段性研究成果。

通訊作者: 楊慧,2450696629@qq.com

(責(zé)任編輯 張 娟)