碳普惠標準體系研究

鄒新強 梁建龍 姜雪婷 王碩

關鍵詞:標準化,碳普惠,標準體系

1 碳普惠背景現狀

1.1 碳普惠概況

如期實現碳達峰、碳中和是我國對世界的莊嚴承諾,實現“雙碳”目標,碳普惠是一種重要手段。

廣東省最早于2015年開展了碳普惠制試點建設工作。《廣東省碳普惠制試點工作實施方案》中指出,碳普惠制指為小微企業、社區家庭和個人的節能減碳行為進行具體量化和賦予一定價值,并建立起以商業激勵、政策鼓勵和核證減排量交易相結合的正向引導機制。[1]國內碳普惠制建設的特點,一是以積分兌換權益為主要激勵方式;二是對象主要是個人,并以ER型個人碳賬戶為主要呈現形式;三是采取先試點后推廣的方式,并且建立在一定的方法學體系上。[2]目前全國多地開展了各類碳普惠工作。例如四川省成都市推出“碳惠天府”綠色公益平臺,建設面向公眾和企業的“雙路徑”激勵機制,將居民的綠色出行、低碳消費等居民日常生活領域行為及企業節能減排低碳生產和碳普惠機制相連接。寧夏回族自治區在“我的寧夏”小程序中推出“寧夏碳普惠”平臺,江蘇省無錫市推出“碳時尚”App,江西省撫州市推出“綠寶碳匯”平臺等,給予個人低碳行為獎勵,對市民的節能減排形成良好的導向作用[3]。浙江開發了“浙江碳普惠”應用;湖州市上線了“碳達人·惠湖州”應用等,均針對碳普惠工作開展了實踐。

1.2 碳普惠標準化現狀

近年來,我國碳普惠標準化工作有了一定的進展,浙江省、江西省、湖州市等地發布了一些碳普惠地方標準,但相關工作也存在一些問題,其中最大的問題是相關標準數量仍較少,沒有形成標準體系,有關工作仍在起步階段。國家層面碳普惠標準仍明顯欠缺。沒有統一的標準、健全的制度,就難以打破個人碳價值實現的各類限制,導致碳價值轉化為經濟價值更多是象征性的,不能真正形成可交易的個人碳普惠市場。[4]實現“雙碳”目標時間緊任務重,在此情況下,碳普惠標準化工作必須實現高效化。故需盡快將碳普惠實踐中的先進經驗轉化為標準,并構建起符合工作實際的碳普惠標準體系。

2 碳普惠標準體系構建

2.1 構建思路

2.1.1 確定內涵,劃定邊界

構建碳普惠標準體系,首先需要明確碳普惠的概念。碳普惠的主要對象是小微企業、社區家庭和個人,大中型企業等均不屬于碳普惠的對象,故在構建碳普惠標準體系時不宜將小微企業等較難實現的行為納入進來。

碳普惠有一個涵蓋多個環節的完整流程,碳減排量核算僅為其中一環,不應將相關標準局限在各種核算方法中,而應將其覆蓋碳普惠全流程。目前,全國多數地區推行的碳普惠流程均如以下所述:首先由碳普惠平臺確定碳普惠的具體場景,用戶授權平臺獲取其低碳行為,平臺通過既有的核算方法核算用戶低碳行為帶來的碳減排量,并為碳減排量賦值,給予用戶獎勵。流程涵蓋碳普惠平臺構建、碳減排核算方法、碳普惠獎勵與交易方法等。此外,為高質量推動碳普惠工作,針對碳普惠的評價必不可少,完善評價方法,可以實現碳普惠工作的完全閉環。

故在構建碳普惠標準體系時,至少應包含核算方法、碳普惠平臺、碳普惠激勵與交易、評價方法等內容,且應注意其適用場景應符合小微企業、社區家庭和個人的行為特征,科學劃定碳普惠的邊界。

2.1.2 科學布局,開放構建

鑒于碳普惠工作在國內開展不足十年,各地的碳普惠標準化工作仍處在探索階段,距離實現碳中和目標仍有三十余年,無法準確預測今后三十年內碳普惠技術的發展情況,故體系構建時僅明確到二級子體系,三級及以下子體系為開放式,可根據有關技術的成熟度隨時補充,本體系中涉及的三級子體系均為在當前技術水平下實際可行的內容,但體系并非封閉式。

到二級子體系所涉及的均為較寬泛的內容,且在符合碳普惠定義的前提下不明確涉及某一具體技術。故在二級子體系中要考慮到碳普惠所可能涉及到的所有情景,兼顧不同場景、平臺運用與評價方法,整體框架保持穩定,同時,細分領域保持開放,以便今后隨時補充具體方法,保持標準體系的靈活性。

2.1.3 突出共性,注重實用

目前國內多地均在推進碳普惠工作,較早開展碳普惠工作的地區例如廣東省等,其有關工作雖為后來者提供了一定的經驗參考,但作為地方性的碳普惠工作,各地市的經驗均帶有較強的區域性,在構建碳普惠標準體系時,應以碳普惠工作的共性特征為依據,同時與各地的碳普惠實際工作相適應。

考慮到低碳行為種類繁多,但很多行為基于目前的技術水平較難實現其數據的采集,故在構建碳普惠標準體系時應排除較難獲取數據的行為。例如普通自行車與電動自行車出行,符合碳普惠要求,但實際操作中很難獲得數據,共享單車則容易獲取數據,在構建碳普惠標準體系時,將騎行共享單車行為列入,同時將騎行個人所擁有自行車暫時排除在外,待技術成熟時可將其補充進來,以增強碳普惠標準體系的實用性。

2.2 體系框架

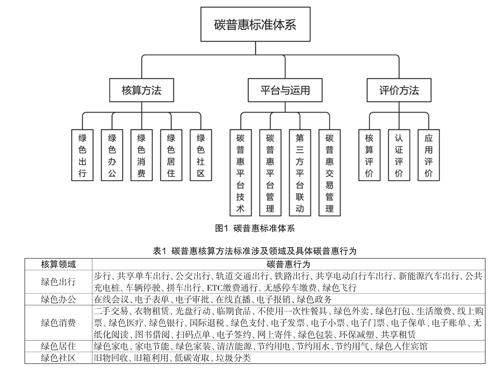

應確定核算方法涉及的適用領域。碳普惠平臺等的搭建與運行、碳普惠獎勵與交易方法等也是碳普惠的重要環節。此外,針對碳普惠的評價也是必不可少的。碳普惠標準體系包含核算方法、平臺與運用、評價方法三個一級子體系,下含12個二級子體系,具體標準體系框架見圖1。

2.3 框架說明

在碳普惠工作中,核算方法是核心。該體系中所涉及的核算方法所包含的五個二級子體系覆蓋全面,注重適用場景符合碳普惠要求,準確劃定了碳普惠行為的邊界。

在實際運用中,核算方法下的每個領域又涉及到多個具體的碳普惠行為,考慮到碳普惠適用對象進行低碳行為的可行性和目前低碳行為減排核算工作的可操作性,確定了涉及的具體碳普惠行為,共57項,具體見表1。

平臺與運用體系包含碳普惠平臺技術、碳普惠平臺管理、第三方平臺聯動、碳普惠交易管理四個二級子體系。目前國內碳普惠最普遍的推廣方式是依托網絡平臺推進,因此,構建與運營好相關平臺是有效推進碳普惠工作的關鍵之一。在實際工作中,碳普惠平臺大多需要與第三方平臺聯動,才可以獲取低碳行為的數據,故針對第三方平臺聯動制定標準十分必要。

碳普惠交易作為用戶參與碳普惠獲得收益的重要渠道,通過碳交易,用戶可以真正把自身低碳行為所減少的碳排放轉化為現金收入。碳普惠交易本身也涉及到交易管理、交易規則制定等,如缺乏統一標準,會導致交易規則不一致,不利于統一推進碳普惠交易工作。

評價方法標準體系覆蓋了碳普惠工作的全流程,包含核算評價、認證評價、應用評價三個三級子體系。核算評價主要為針對各種低碳行為的具體核算方法的科學性、適用性進行評價的標準,認證評價主要為針對低碳行為減碳認證工作的評價,應用評價主要為針對碳普惠應用平臺的建設與運營管理等進行評價。

3 碳普惠標準化工作相關建議

3.1 對照體系制定標準

目前碳普惠標準數量極少,缺少標準無法有效推進碳普惠標準化工作。對此,需對照碳普惠標準體系下涉及的各子體系制定標準。

在制定碳普惠標準時應結合當地工作實際,首先針對核算方法制定標準。此類標準直接涉及到具體的碳普惠行為。為盡快推動碳普惠標準化工作,研制標準時可分步驟制定,這樣可以盡快補充標準的空缺,降低碳普惠標準研制的滯后性。

擁有碳普惠應用平臺的地區應針對平臺制定相應標準。目前國內已有一些碳普惠應用標準,例如江西省地方標準《碳普惠平臺建設技術規范》《碳普惠平臺運營管理規范》分別從平臺技術和運營管理兩個角度作出了規范。

評價標準的制定可適當延后。標準需在成熟的實踐基礎上制定,否則缺乏可操作性。當前應優先考慮研制核算方法標準與平臺運用標準,只有在前期工作成熟的情況下,評價標準才有顯著意義。

3.2 推動方法學轉化標準

目前國內多地已有一定數量的碳普惠方法學,國內目前已發布的碳普惠標準中,四川省地方標準《森林經營碳普惠方法學》《竹林經營碳普惠方法學》即為碳普惠方法學轉化的標準。制定碳普惠方法學相對較低,實踐已經證明,碳普惠方法學是可以在科學設置核算方法的基礎上轉化為操作性強的碳普惠標準的。在制定碳普惠核算標準時,可優先考慮已有的方法學,推動方法學轉化標準,可極大提升碳普惠標準研制效率。

3.3 有效落實標準實施

制定標準的目的在于實施,推動碳普惠標準有效落實實施需要政府與民間雙向發力。目前的碳普惠工作主要有兩種形式,即政府主導的碳普惠機制和企業主導的碳普惠機制。政府主導的碳普惠機制主要依靠地方標準進行規范,這是由于很多地區的地方標準大多由有一定的官方性質的機構制定,但應避免僅為了業績考核制定標準,后續實施工作應落實到位,有關單位可將標準實施情況也列入業績考核范圍,提高相關工作積極性。

企業主導的碳普惠機制更加注重市場效益,此類標準可為團體標準或企業標準。企業在后續執行此類標準時也會有較高的積極性。碳普惠標準體系不區分標準的性質,各類標準均可列入本體系,是否應列入本體系的要求為其是否符合碳普惠的定義,實際操作是否可行。

4 結語

構建碳普惠標準體系是推動碳普惠標準化工作的前提,碳普惠工作既有全國范圍內的共性,各地區也有其獨特性。構建標準體系時,應在保持共性的同時,結合當地實際,才能構建有效的碳普惠標準體系。