湖州市國家可持續發展議程創新示范區標準體系研究

姜雪婷 吳煒 鄒新強 梁建龍

關鍵詞:可持續發展,標準化建設,國家可持續發展議程創新示范區,標準體系

0 引言

2016年,國務院發布的《中國落實2030年可持續發展議程國別方案》提出創建中國落實2030年可持續發展議程創新示范區的任務。同年,國務院發布的《中國落實2030年可持續發展議程創新示范區建設方案》提出了可持續發展議程創新示范區建設的具體行動方案。湖州獲國務院批復同意,建設以綠色創新引領生態資源富集型地區可持續發展為主題的國家可持續發展議程創新示范區(以下簡稱“湖州可持續發展示范區”)。下轄的南潯區和安吉縣分別于2016年和2019年獲批國家可持續發展實驗區,全市共創建省級可持續發展創新示范區5家。

近年來,湖州雖然在可持續發展標準化建設、國家可持續發展議程創新示范區建設上取得了一定成效,但是針對某個區域的可持續發展示范區標準體系研究仍是空白,區域可持續發展示范區標準體系亟需進一步建立與完善。

1 可持續發展標準化建設現狀

1.1 可持續發展標準化研究現狀

從國際層面看,ISO將城市可持續發展標準系統分為宏觀的管理,中觀的經濟、政治、文化、社會、環境、基礎設施,以及相應的微觀技術標準[1]。2012年,ISO成立城市可持續發展標準化技術委員會ISO/TC 268,負責推進城市社會、環境、經濟、文化、治理的全面、均衡、可持續發展[2],累計發布國際標準11項,在研標準15項。從國內層面看,2017年成立了全國城市可持續發展標準化技術委員會(SAC/TC 567),負責城市可持續發展管理體系、要求、指南和相關領域國家標準的制修訂工作[3],研制相關國家標準10項。湖州也積極參與了可持續發展標準化工作,2023年9月,該市主導制定的國家標準《城市和社區可持續發展小城鎮可持續發展管理與實施指南》發布實施,在經濟、治理、文化、生態、社會等方面,為我國小城鎮可持續發展的管理提出全面、科學的指導。雖然,國內外對可持續發展標準化進行了大量的研究,但對城市可持續發展議程創新示范區標準體系的研究仍是空白。

1.2 湖州可持續發展示范區建設現狀

湖州提出形成“生態經濟化、經濟綠色化、治理智慧化”的可持續發展模式的目標。湖州可持續發展示范區建設在綠色發展和綠色創新兩個方面成效明顯。在綠色發展方面:構建綠色智造現代產業體系,培育八大新興產業鏈。推動實施節能降碳技術改造項目,發布實施綠色金融促進條例,高質量建設省工業碳效評價與改革創新中心、全國首個竹林碳匯收儲交易平臺、湖州綠色交易中心等。在綠色創新方面,實現省級可持續發展創新示范區、省農業科技園區、省級高新區全覆蓋[4]。以半導體及光電產業為重點,打造新型研發機構、新型實驗室等技術平臺,簽約半導體產業技術創新中心項目,助力半導體及光電產業發展。社會研發投入強度全省第3,科技創新指數全省第3。

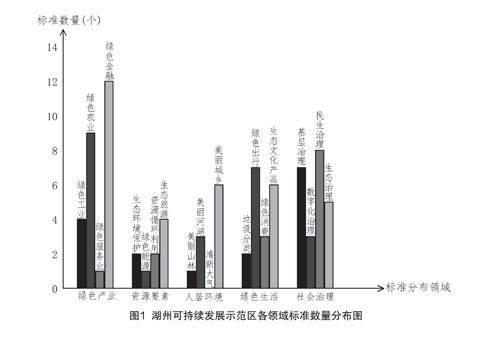

1.3 湖州可持續發展示范區標準體系建設基礎現狀

湖州在建立標準體系方面已有豐富經驗。例如,構建全國首個生態文明標準體系、綠色金融標準體系,構建綠色制造標準體系、“湖州標準”體系等。生態文明標準體系及相關標準化建設成果尤為明顯,作為全國唯一生態文明標準化示范區,湖州結合國家級生態文明標準化試點項目“國家生態文明標準化示范區”,在全國率先發布生態文明標準體系,將體系建立經驗固化為《生態文明標準體系編制指南》,項目獲浙江省標準創新貢獻獎(重大貢獻獎)。經研究發現,湖州可持續發展標準領域與已有的湖州生態文明標準領域存在部分重疊,在借鑒生態文明標準體系構建的經驗基礎上,根據湖州可持續發展示范區建設五大重點行動與工程,按照綠色產業、資源要素、人居環境、綠色生活、社會治理五大領域進行標準研究,整理湖州市可持續發展相關標準86項,各領域分布數量如圖1所示。

2 湖州可持續發展示范區標準化建設存在問題

當前,湖州可持續發展示范區標準化建設存在三個方面問題。

(1)缺少可持續發展標準化的頂層設計。急需有效識別可持續發展邊界和內涵,建立可持續發展標準體系,厘清可持續發展各領域標準關系。

(2)存在標準領域空白。急需通過建立可持續發展標準體系,找出標準優勢領域和短板領域,同時結合示范區建設五大重點行動與工程,找出可持續發展標準重點研制方向。

(3)缺少可復制可推廣的湖州經驗。需要將湖州可持續發展先進經驗進行整合提煉,形成一套完整的標準體系建設模型,為全國各地提供可復制、可推廣的湖州樣板。

因此,當前應加快構建湖州市可持續發展示范區標準體系,厘清體系的外部框架和內部邏輯,明確下階段重點標準制修訂方向及落實體系建設的具體措施。

3 湖州可持續發展示范區標準體系研究

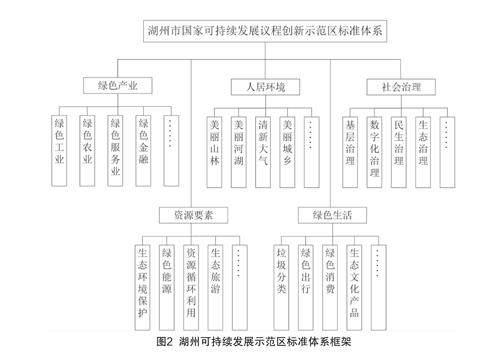

3.1 湖州可持續發展示范區標準體系框架

根據標準化原理,在五大國家可持續發展議程創新示范區建設行動的基礎上,結合《湖州市國家可持續發展議程創新示范區建設方案(2022-2024)》主要任務及相關評價指標,構建包含綠色產業、資源要素、人居環境、綠色生活、社會治理等五個方面的湖州可持續發展示范區標準體系框架,如圖2所示。

3.2 湖州可持續發展示范區標準體系內容

3.2.1 綠色產業標準子體系

以助推傳統產業綠色化、集聚化、智能化轉型為出發點,綜合考慮產業鏈現代化水平不高、高新產業不夠集聚等現實問題,從綠色工業、綠色農業、綠色服務業、綠色金融等方面構建綠色產業標準子體系。綠色工業領域,包括綠色工廠和綠色園區的評價、工業企業碳效評價、企業節水指數評價等。綠色農業領域,包括稻田綜合種養、病蟲害綠色防控技術、農作物化肥施用定額、生態茶園和現代農業園區建設等。綠色服務業領域包括數字生活服務建設等。綠色金融領域包括,綠色融資企業和項目、綠色金融機構建設、綠色貸款、保險風險評估等。

3.2.2 資源要素標準子體系

以實現能源結構更加綠色低碳,綠色發展質量更加高效為出發點,綜合考慮能源、資源利用效率偏低、產出效益不高等現實問題,從生態環境保護、綠色能源、資源循環利用、生態旅游等方面構建資源要素標準子體系。生態環境保護領域,包括光伏發電碳減排量核證、信貸碳排放核算等。綠色能源領域包括光伏發電站運行管理與維護等。資源循環利用領域,包括濕法工藝水循環處理、內循環養殖技術等。生態旅游領域,包括鄉村旅游示范區建設與管理、生態度假莊園質量等級劃分、生態休閑農場建設等。

3.2.3 人居環境標準子體系

以生態環境得到有效保護、環境污染得到有效改善為目的,綜合考慮生態環境保護壓力較大、協同管理體系還不夠完善等現實問題。從美麗山林、美麗河湖、清新大氣、美麗城鄉等方面構建人居環境標準子體系。美麗山林領域包括綠色礦山建設等。美麗河湖領域,包括水工程生態建設、內河船舶生活污水處理、內河碼頭防污染設施建設等。美麗城鄉領域,包括美麗鄉村、美麗縣域、美麗小區等建設,城鄉環衛一體化作業規范,四好農村路建設等。

3.2.4 綠色生活標準子體系

以提倡健康、可持續的生活方式為出發點,綜合考慮生活垃圾分類鏈條體系不夠完善、綠色生活覆蓋不全等現實問題。從垃圾分類、綠色出行、綠色消費、生態文化產品等方面構建綠色生活標準子體系。垃圾分類領域,包括生活垃圾分類工作評價、垃圾分類智能化設施配置及管理等。綠色出行領域,包括美麗公路、美麗航區、美麗碼頭建設,瀝青路面水泥再生基層技術,內河航道生態護岸建設等。綠色消費領域,包括餐飲節約行為導則、鄉村放心消費建設、綠色建筑和綠色建材采購要求等。生態文化產品領域,包括綠色生活評價、“碳中和”銀行機構建設、“兩山”價值轉化路徑、非遺保護與傳承等。

3.2.5 社會治理標準子體系

以保障和改善民生、增進人民福祉為出發點,綜合考慮基層治理體系不夠完善、治理方式不夠智能、民生問題突出等現實問題。從基層治理、數字化治理、民生治理、生態治理等方面構建社會治理標準子體系。在基層治理領域,包括基層治理體系“四個”平臺建設、社會治理工作站建設、基層社會治理共同體建設、紅鄰自治服務等。數字化治理領域,包括城市精細化管理、行政執法協同指揮應用建設、執法司法信息共享等。民生治理領域,包括美麗鄉村民主法治建設、幸福鄰里中心建設、矛盾糾紛調處化解中心運行、兒童之家運行等。生態治理領域包括污水零直排區建設與管理規范系列標準、養殖尾水凈化技術等。

4 建 議

4.1 深化理論研究

持續深化研究發揮標準化在助力可持續發展示范區建設過程中的作用與實施路徑,以及有效支撐為全國生態資源富集型地區可持續發展發揮示范效應的作用和建設模式。加強標準化理論以及標準化和可持續發展示范區建設關系等理論研究,不斷深化對兩者關系的認識。找準標準在立法、標準、體制、數智、理論“五位一體”制度中的定位,進一步厘清標準與其他四者之間的關系,發揮標準的核心樞紐作用,推動“五位一體”制度趨于成熟。

4.2 優化標準體系

持續跟進可持續發展示范區建設進展,動態收集相關標準研制情況,及頒布實施的相關政策法規情況,并持續開展相關標準化需求調研。在對標準進行精準識別和分類后,動態更新完善體系結構,優化體系內部分類,補充完善標準內容。使建立的標準體系更具完整性、協調性、邏輯性和科學性。

4.3 加強標準研制

立足可持續發展標準體系及重點標準制修訂方向,結合可持續發展示范區建設經驗做法現實,找準標準研制方向,總結提煉固化。鼓勵科研院所、行業協會和社會團體等參與相關標準制修訂的研究,充分發揮社會力量在標準制修訂工作中的作用,提高標準制定的科學水平。同時,積極向上爭取,將先進標準上升到省標、國標,擴大標準影響力。

4.4 強化標準實施

強化標準化試點項目建設,推動標準落地實施。高度重視標準實施工作,注重標準實施效果評價,發揮標準實施在探索標準化方法、傳播標準化理念的重要作用。強化政府在制定政策文件時積極引用標準。推動行業主管部門運用宣傳冊、指標對比圖等方式,加大標準的解讀和宣貫力度。通過有關媒體對已發布實施的標準及時進行宣傳。

4.5 構建協同推進機制

建立市級相關部門統籌協調、合力推進的工作機制。充分發揮政府、科研院所、行業協會和社會團體等作用,加強與國家級標準化研究機構和全國相關專業標準化委員會的溝通交流。同時著力培養一批掌握標準化規則、熟悉可持續發展領域專業技術的高端復合型標準化人才,共同推進可持續發展示范區標準體系建設。