黃河流域水源涵養服務功能動態演變及驅動因素

呂明軒,張 紅,賀桂珍,張霄羽,劉 勇

1 山西大學黃土高原研究所, 太原 030006 2 山西大學環境與資源學院, 太原 030006 3 中國科學院生態環境研究中心城市與區域生態國家重點實驗室, 北京 100085 4 中國科學院大學, 北京 100049

黃河橫跨我國三大地理階梯,構成了中國重要的生態屏障。隨著人類活動干擾不斷增強,加之生態本底脆弱[1],水土流失[2]、水資源短缺[3]、土壤侵蝕嚴重[4]等生態問題日趨受到學界的關注,推動黃河流域的高質量發展已成為維護國家生態安全的重要研究課題之一。2021年10月中共中央、國務院印發《黃河流域生態保護和高質量發展規劃綱要》標志著黃河流域高質量發展上升為國家戰略,綱要指出要加強對黃河流域的生態環境保護與建設,加強黃河流域水源涵養生態服務功能的保護力度。《中華人民共和國黃河保護法》2023年4月1日正式實施也開啟了黃河依法保護的新篇章,明確要求對九曲黃河實現水資源、水環境、水生態三位一體協同治理,推動流域高質量發展,實現人與自然和諧共生。鑒于此,開展黃河流域水源涵養服務功能定量評估及驅動因素探究對實現黃河流域水資源、水生態的可持續發展具有重要參考價值。

水源涵養作為生態系統水量調節服務功能的核心[5],具有調節地表徑流、影響養分循環、增加可用水資源等多項功能[6],具有極其重要的研究價值。水源涵養服務功能評價是實現黃河流域水資源有效管理的重要需求。由于水源涵養具有復雜性與動態性[5],因此準確評估黃河流域長時間序列時空尺度的水源涵養服務功能及識別影響其變化的關鍵因素仍是當下研究的難點與重點。目前對水源涵養服務功能的評估基本通過InVEST模型、SWAT模型、元胞自動機模型等計算得出的水源涵養量來量化實現[7],其中InVEST模型憑借可視化生態系統服務功能、數據量少、輸入簡單、評估結果精確等優點,成為目前評估水源涵養服務功能應用最廣泛的模型之一。國內外學者已將其用于評估森林[8]、流域[9—11]、丘陵[12]、河谷[13]、生態保護區[14—15]的水源涵養服務功能。目前,對水源涵養變化驅動機制研究大多采用相關性分析[16]、聚類分析[17]等傳統方法,從地理分異角度并考慮空間異質性與多因子交互作用的水源涵養變化定量歸因研究較少。對黃河流域水源涵養相關研究回溯發現,雖有部分學者對黃河全流域及部分子流域產水服務與水源涵養服務進行研究[18—21],但總體研究時間尺度相對較短,長時間序列細致分析黃河全流域水源涵養服務功能演變規律相對較少。

鑒于此,本文以黃河流域為研究區,以1980—2020年氣象、土壤、土地利用等數據為數據源,運用InVEST模型量化近40年來黃河流域水源涵養服務功能,使用空間自相關分析黃河流域水源涵養服務功能空間分布模式,采用地理探測器方法對黃河流域水源涵養服務功能變化進行歸因分析,以期揭示黃河流域水源涵養功能的時空演變特征,為推進黃河流域生態保護與高質量發展提供重要參考。

1 研究區概況

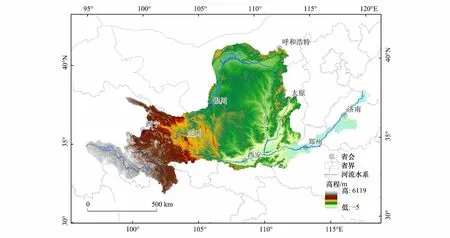

黃河流域地處32°—42°N,96°—119°E,全長5464 km,發源于巴顏喀拉山脈,途徑九省匯入渤海[22](圖1)。黃河上、中、下游分別以內蒙古自治區托克托縣河口鎮、河南省鄭州市桃花峪為界。黃河流域地勢懸殊、西高東低,跨越三大階梯、四個地貌單元、三個溫度帶,氣候類型自西向東包含高原山地氣候、溫帶大陸性氣候、溫帶季風氣候。上游地區以蘭州為分界點,其上主要為亞寒帶,氣候高原寒冷,冰川地貌發達,以下主要包含中溫帶,平均海拔3000 m以上,最高峰超4000 m,河道曲折,上游流域多分布湖泊、沼澤、草地,水流穩定河水清,土地覆被以草地為主,主要地貌包含祁連山、寧夏平原、河套平原,河湖濕地眾多,是重要的水源補給地;中游地區主要受中溫帶與暖溫帶的控制,由土壤侵蝕嚴重的黃土地貌組成,河流多經高山峽谷,水流湍急,坡度大,流經黃土高原、汾渭平原,攜帶大量泥沙,水土流失嚴重,為根治水害的關鍵河段;下游地區以暖溫帶為主體[23],主要地貌為濱海平原區,海拔較低,泥沙長期淤積形成“地上懸河”。黃河流域主要土地利用類型為草地[18]。黃河流域年均降水量約480 mm,總體呈現為由東南向西北逐漸減少[22,24]。

圖1 黃河流域所處位置Fig.1 The geographical location of the Yellow River Basin

2 數據與方法

2.1 數據來源

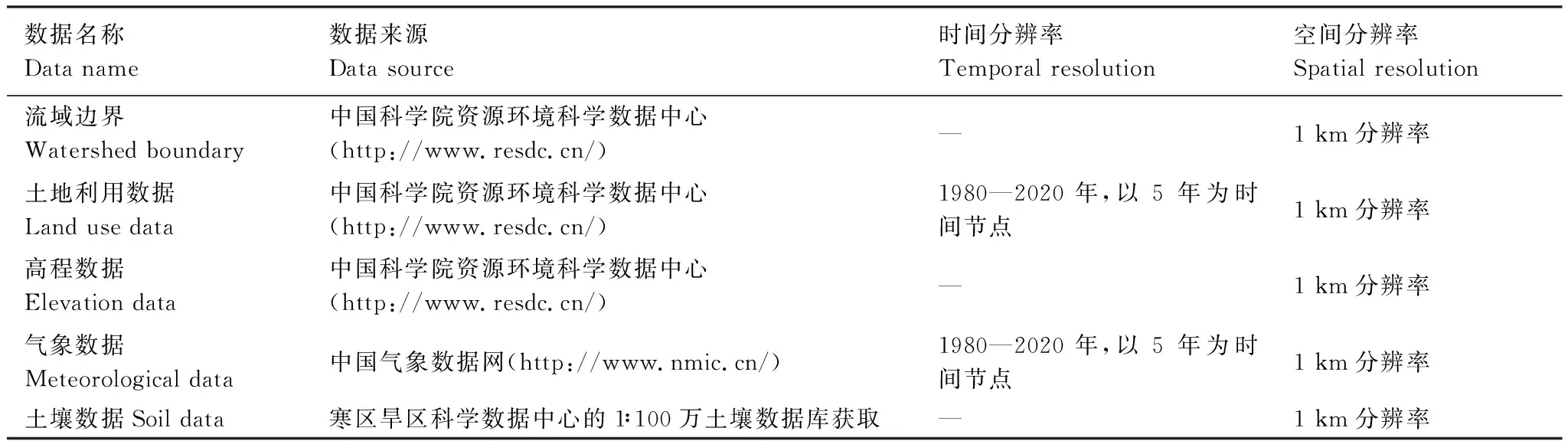

本文流域數據、土地利用數據、高程數據均來源于中國科學院資源環境科學數據中心(http://www.resdc.cn/),于ArcGIS掩膜提取獲得。氣象數據集來源于中國氣象數據網(http://www.nmic.cn/)中1980—2020年研究區域各站點月值數據,經ArcGIS軟件中的克里金插值得氣溫與降水數據,以5年為時間節點,通過彭曼公式計算潛在蒸散發數據。土壤數據于寒區旱區科學數據中心的1∶100萬土壤數據庫獲取,在ArcGIS中獲取相應土壤屬性柵格數據。數據說明和來源詳見表1。

表1 數據來源Table 1 Data sources

模型其余變量包括植物蒸散系數(Kc)、最大根系深度(Maximumrootdepth)、流速系數(V)、經參考他人研究成果獲得[25—26];季節常數(Z參數)經參考他人研究并根據實際情況調整確定為3.6[18],模型所需植被可利用含水率(PAWC)數據計算參考相關文獻[26]。

將以上數據轉換為統一的投影坐標系,空間分辨率為1 km。

2.2 研究方法

2.2.1InVEST模型

InVEST模型(Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs)是對生態系統服務提供量化和價值評估功能的平臺[27]。本文通過產水模塊估算黃河流域產水量并與地形、土壤物理性質和流速結合進行校正得研究區柵格尺度水源涵養量,方程式如下:

(1)

(2)

Ks=60.96×10(-0.6+0.0126S-0.0064C)

(3)

式中,WC、Y、TI、Darea、soildep、Pslope、Ks、V、S、C分別表示單位面積水源涵養量(mm)、產水量(mm)、地形指數、集水區柵格數、土層深度(mm)、百分比坡度(mm)、土壤飽和導水率(cm/d)、流速系數、砂粒、粘粒含量(%)。產水量詳細算法參考InVEST模型官方用戶手冊。

2.2.2空間自相關

空間自相關是通過計算某一位置方差與鄰近位置方差的關系來判斷其間是否存在相互依賴性的地統計學方法[28]。本文用Moran′sI來反映黃河流域水源涵養量變化的空間關聯與差異,公式如下:

經過治療后,觀察組患者的臨床治療有效率是97.1%,對照組的臨床治療有效率是71.3%。兩組的ALT、AST、TBiL、GGT等指標均降低,和治療前對比,結果存在統計學差異性(P<0.05),觀察組患者的降低幅度比對照組大,效果更加明顯。兩組的HA、PCIII、IV-C均降低,觀察組更加突出。

(4)

式中,I為全局莫蘭指數,取值為[-1,1],正值表示空間聚集,負值表示空間分散,0表示空間上隨機分布;n為觀測總數;Wij為空間權重,若斑塊i與j相鄰,則Wij為1,否則為0。

2.2.3地理探測器

地理探測器是一種探測空間分異性及定量揭示其背后驅動因素的統計學方法[29]。本文主要采用地理探測器模型中的因子探測器與交互探測器來分析黃河流域水源涵養量變化的主要驅動因子。因子探測器探測自變量對因變量的解釋程度[29],而交互作用探測器用于分析兩自變量間的交互作用,即兩因子共同作用的聯合效應是否會增加或減少對因變量的解釋力,或對因變量的影響是相互獨立的[30]。解釋程度的強弱通過q值度量[31],表達式為:

(5)

本研究以黃河流域1980—2020 年水源涵養量為因變量,選取降水、蒸散發、高程(DEM)、坡度、土地利用5個驅動力因子運用地理探測器進行影響因子探究。鑒于地理探測器模型對輸入變量的離散要求[29],將降水、蒸散發、高程(DEM)、坡度按ArcGIS內置自然間斷法[32](Natural Break)重分類為6類,該方法以數據固有屬性進行聚類,增加組間方差,減少組內方差,為一種連續型自變量常用的離散化處理方法[33]。

3 結果與分析

3.1 黃河流域水源涵養量時空分布特征

本文參考已有研究[18]及模擬計算,最終將季節常數Z值確定為3.6,得到多年黃河流域平均產水體積為626.08×108m3,與《黃河水資源公報》公布的1956—2000 年平均水資源總量638.37×108m3相比誤差最小,表明模型運算結果較為可靠。

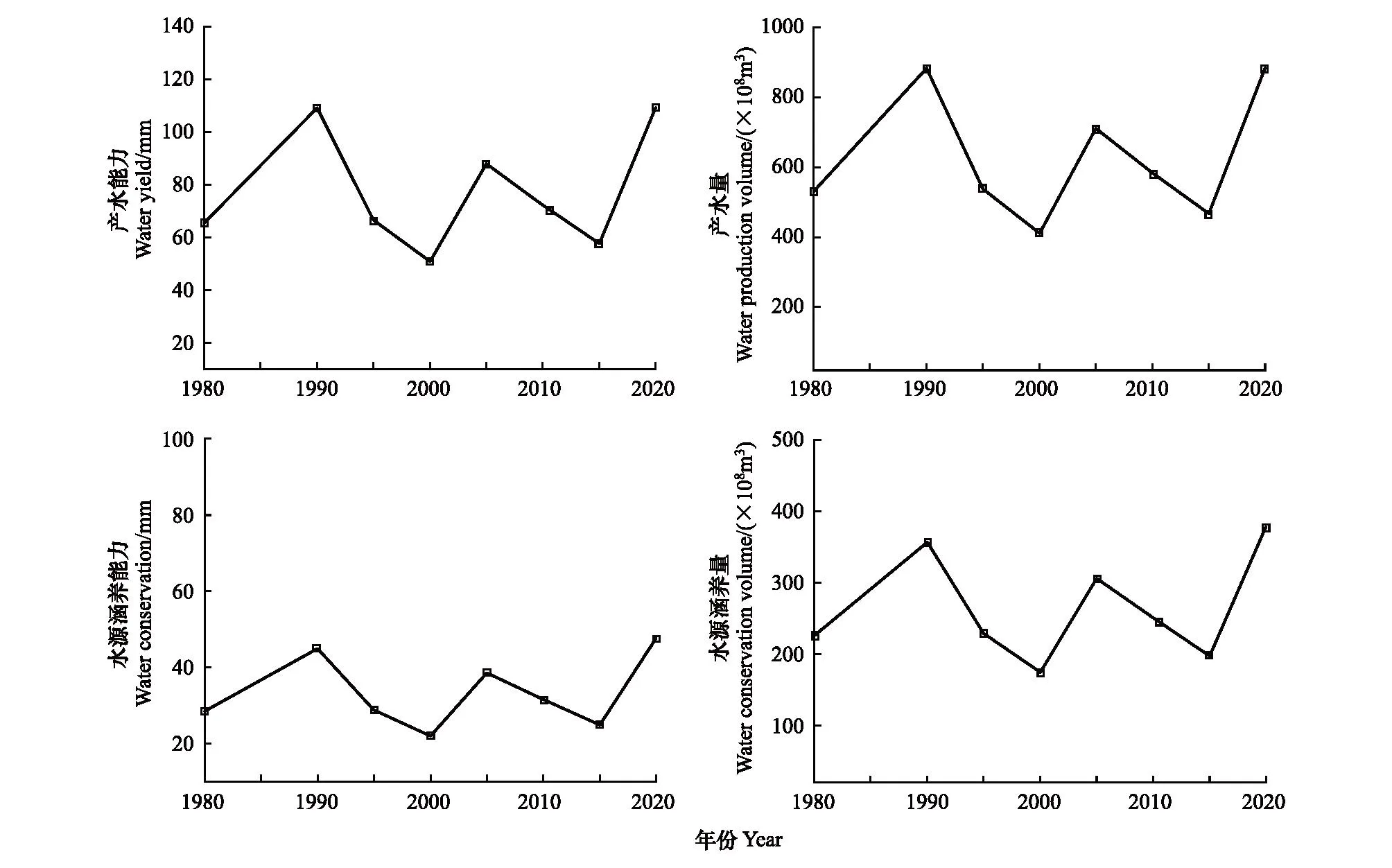

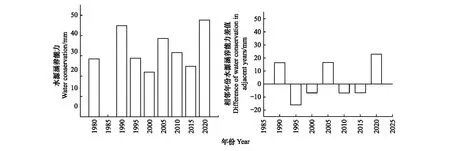

1980—2020年黃河流域平均水源涵養能力為33.3393 mm,水源涵養量為265.0475×108m3,水源涵養量變化趨勢與產水量變化一致(圖2),年際涵養總量波動較大,波動幅度分別為57.68%、-35.80%、-23.66%、75.13%、-17.95%、-27.22% 和47.81%,整體呈現波動上升趨勢。2020年水源涵養能力較1980年上升了19.1457 mm,水源涵養量增加152.2086 億m3。2020年水源涵養量為歷年峰值,相較2015年增加了47.81%;2000年水源涵養量較1995年減小35.80%,為歷年最低值(圖3)。

圖2 黃河流域1980—2020年產水與水源涵養Fig.2 Water yield and water conservation of the Yellow River Basin from 1980 to 2020

圖3 黃河流域1980—2020年水源涵養能力時間變化Fig.3 Time variation of water conservation capacity in the Yellow River Basin from 1980 to 2020

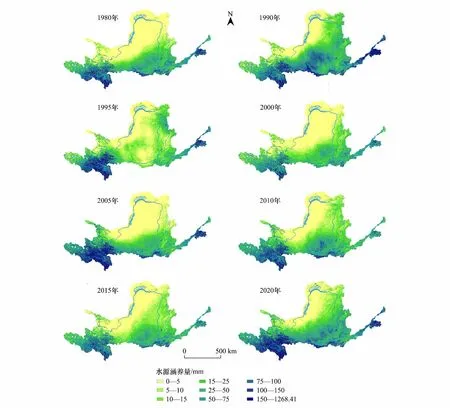

1980—2020年黃河流域各年水源涵養量在空間分布上具有一致性,在空間尺度上表現為西南、東南高西北低的格局(圖4),這一格局與楊潔等人[18]研究黃河流域產水量時空分布格局一致,表明其空間分布的準確性。上游地區包括黃河源頭區到青藏高原峽谷區與草甸區以及洛河峽谷為高水源涵養分布區,低值區域主要集中于“幾”字灣西北部,最低值位于鄂爾多斯高原西北部,地處庫布齊沙漠,降水偏低,植被稀少。1980—2020年黃河流域上游與中下游地區對整體水源涵養貢獻度變化幅度不大,流域東部貢獻幅度整體表現出先升后降再升的態勢。2000年后,渭河與汾河下游涵養值有所下降與該區城鎮化水平提高,植被減少有關[34]。

圖4 黃河流域1980—2020年水源涵養量空間分布Fig.4 Spatial distribution of water conservation amount in the Yellow River Basin from 1980 to 2020

3.2 不同土地利用類型的水源涵養量

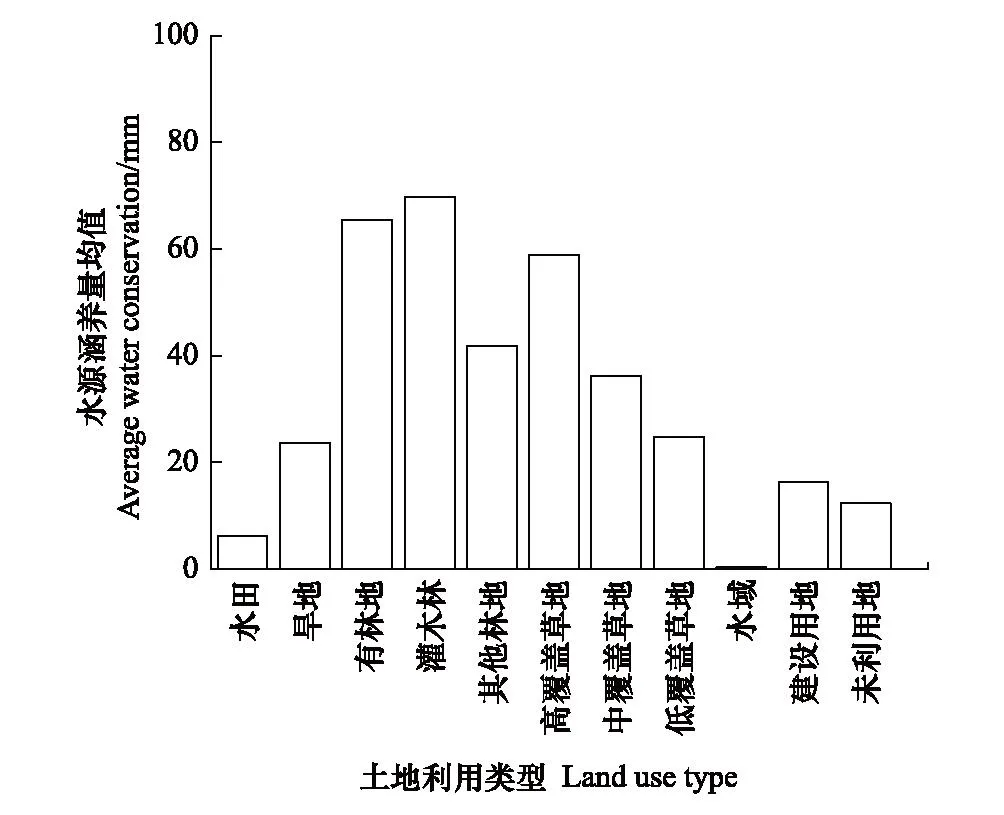

圖5 1980—2020年黃河流域各地類水源涵養能力Fig.5 Average water conservation of the Yellow River Basin from 1980 to 2020

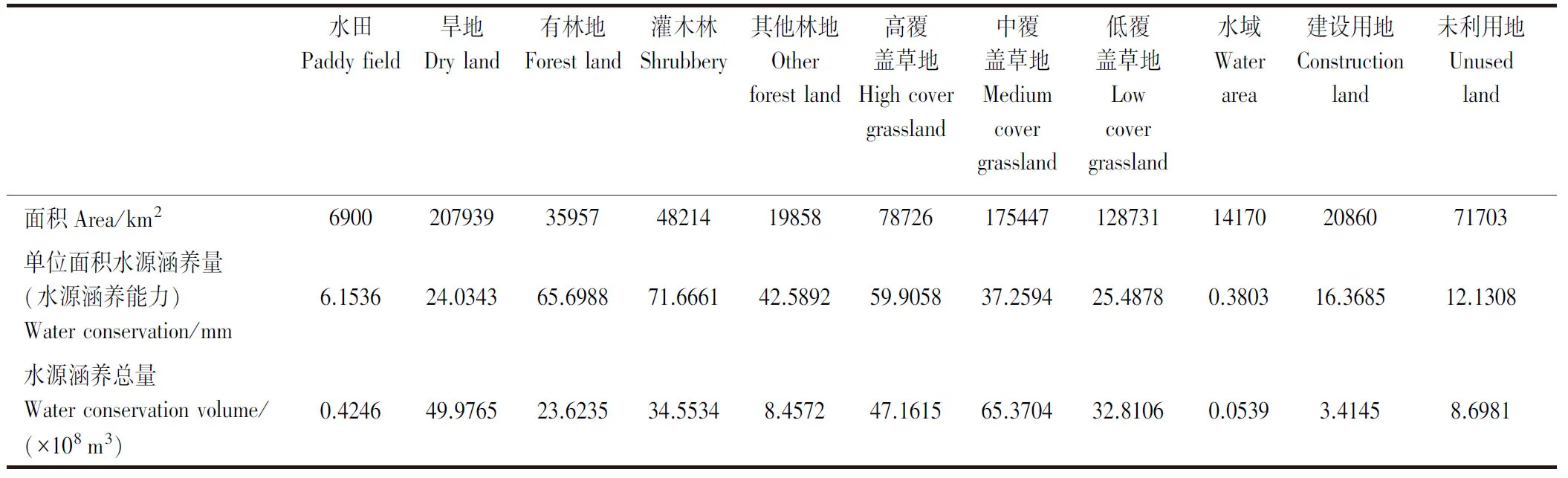

不同土地利用類型的水源涵養總量不僅與其水源涵養能力有關,也與其土地利用類型的面積有很大關系。1980—2020年黃河流域廣泛分布著各種覆被類型的草地,總占地面積382904 km2,水源涵養能力為122.653 mm,水源涵養量為145.3425億m3,貢獻度為52.94%;林地占總面積的38.34%,水源涵養能力為179.9541mm,水源涵養量為66.63億m3,貢獻度為24.27%(表2)。草地與林地為黃河流域水源涵養量的主要貢獻地類。

表2 黃河流域年均地類面積與水源涵養Table 2 Annual land type area and water conservation function in the Yellow River Basin

3.3 黃河流域水源涵養量空間相關性

黃河流域1980—2020年水源涵養量的全局Moran′sI值分別為0.841、0.813、0.849、0.814、0.856、0.826、0.814、0.828,P值均小于0.001,且均通過了置信水平95%檢驗,表明多年來黃河流域水源涵養服務在空間分布上存在一定的空間依賴性及較強的空間正相關性,以高-高聚集和低-低聚集類型為主,即水源涵養量高值區與較高區靠攏,而水源涵養量低值區與較低區相鄰(圖6)。

縱觀40年來“高-高”聚集型主要分布在黃河流域東南部與西南部,與水源涵養量高值分布區一致(圖4)。“低-低”聚集型主要分布在“幾”字灣北部,地處庫布齊沙漠,水源涵養能力弱,疊加降水量低、蒸散量高的緣故,故而呈“低-低”聚集分布。“低-高”與“高-低”聚集類型所占比例均較小。

3.4 黃河流域水源涵養量影響因子的地理探測

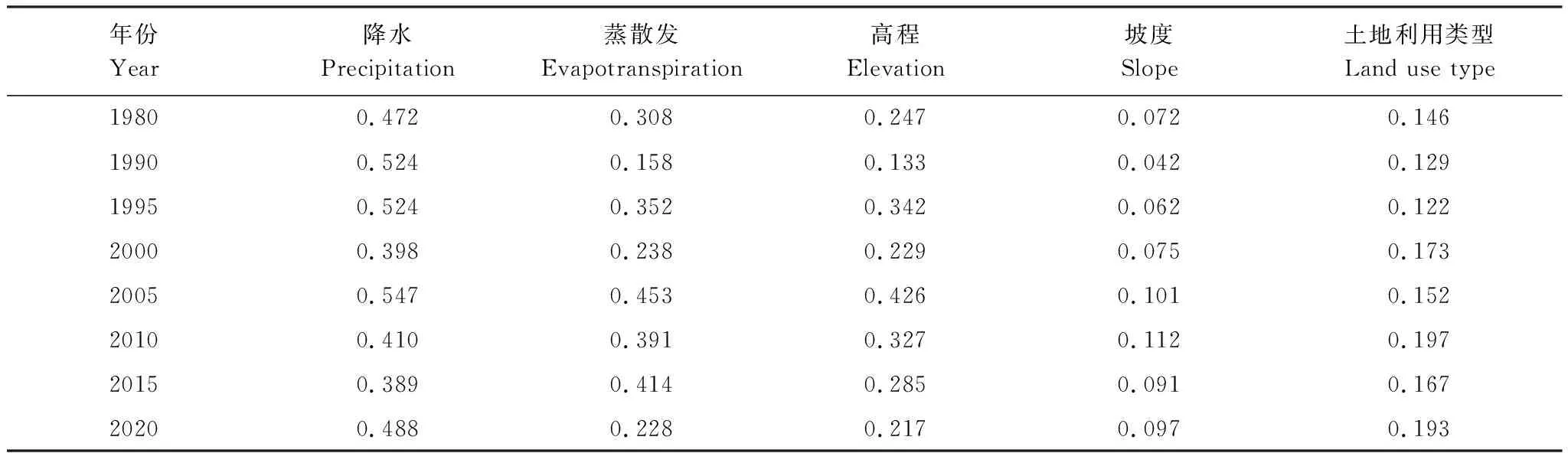

本文選取降水、蒸散發、高程、坡度、土地利用5個驅動因素,對不同年份黃河流域水源涵養量進行了地理探測。基于因子探測的結果表明:1980—2020年,5個驅動因子對黃河流域水源涵養變化的解釋力均通過顯著性檢驗(P<0.05)且對水源涵養量的解釋力存在差異性,從大到小依次為降水、蒸散發、高程、土地利用類型、坡度。降水q值最高、蒸散發q值次之(表3),二者是決定水源涵養空間變化分異的主導因素。土地利用類型也會在一定程度上影響流域內各地的水源涵養能力,且其因子解釋力隨著年份變化波動增強,但影響力不及降水,坡度對水源涵養的影響力最弱。

表3 1980—2020年黃河流域各類因子對水源涵養能力空間分布的解釋力Table 3 Explanatory power of various factors on spatial distribution of water conservation in the Yellow River Basin from 1980 to 2020

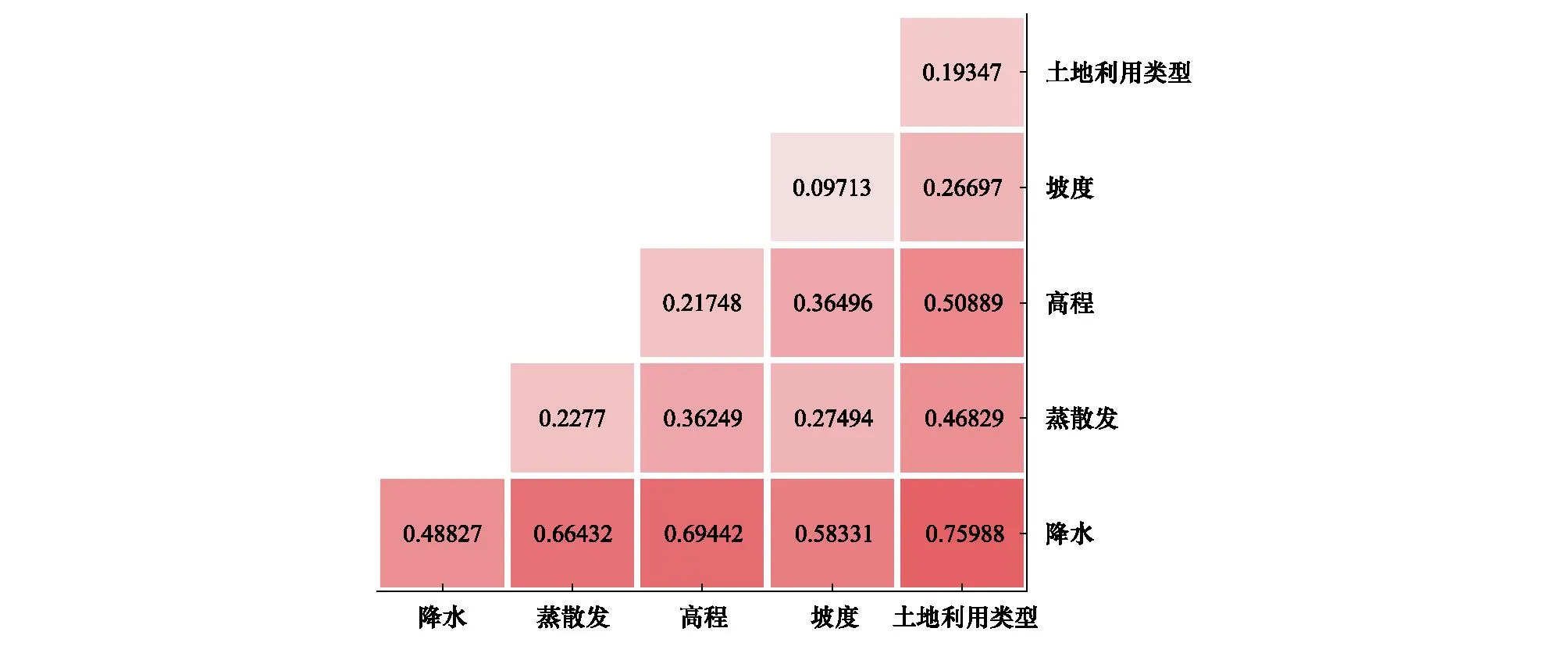

交互作用探測結果表明:驅動因子間的交互作用對水源涵養量的解釋力均強于任何單一因素的影響(圖7)。近四十年來(以2020年為例,其余年份類似),降水與土地利用類型間的耦合對水源涵養的解釋力最強,其對水源涵養空間分布的解釋力為土地利用類型單因子的3.93倍;其次為降水與高程間的交互作用,表明在同一高程下,由于降水量不同導致水源涵養量表現差異,主要表現為黃河流域中部地區南北水源涵養空間分布差異巨大。鑒于降水對水源涵養能力影響最為顯著,導致降水與其他因子的交互作用解釋力均大于其余因子間的交互作用。降水與土地利用類型間的交互作用為高程與土地利用類型間交互作用的1.49倍,即在同一土地利用類型下,降水對水源涵養量的影響要顯著強于海拔。

圖7 黃河流域2020年各類因子交互解釋力Fig.7 Interactive explanatory power of various factors in the Yellow River Basin in 2020

4 討論

本研究顯示黃河流域水源涵養服務功能時空分異特征明顯。從時間尺度上看,1980—2020年黃河流域水源涵養量呈現明顯波動增加態勢,呈現2個波谷3個波峰,谷值出現在2000年與2015年,峰值分別出現在1990年、2005年與2020年,這與以往黃河流域的相關研究結果基本一致。方露露等[35]研究2000—2016年間黃河流域產水服務表明產水量最大值出現在2003年,而本文峰值出現在2005年,些許差別可能由于本文時間選取以5年為間隔導致。從空間尺度來看,黃河流域水源涵養服務空間分布極不均衡并呈現明顯空間異質性,且不同時期水源涵養服務空間分異格局變化較小,整體表現具有一定規律性,水源涵養服務較高區域主要集中在黃河流域東南部與西南部,較低區域主要集中表現在流域西北部沙漠。此空間分布格局與楊潔等[18]關于1995—2015年間黃河流域產水量的研究結果一致。故而在制定黃河流域生態保護政策時,一方面應注意強化水源涵養高值區,另一方面可針對低值區重點修復,以期實現黃河流域水源涵養能力整體提升。

降水和蒸散發是黃河流域水源涵養量變化的重要指標。降水量變化對水源涵養量變化趨勢具有明顯的直接影響[36—39],本文地理探測器分析結果也顯示降水量對水源涵養量的解釋力最高。根據水量平衡原理,水源涵養量直接受制于降水與蒸散量間的平衡[15]。地理探測器分析結果也顯示蒸散量對水源涵養量的解釋能力僅次于降水。黃河流域源頭區位于青藏高原東部,地屬高原山地氣候,流經湟水谷底,又因地勢作用,多降雨,故水源涵養量高;流域中上游地處西北干旱區,屬溫帶大陸性氣候,如“幾”字灣西北部鄂爾多斯高原的庫布齊沙漠,蒸散量遠遠大于降水量,降水稀少,蒸散量高,故流域西北部水源涵養量值最低;而流域東部,屬溫帶季風性濕潤氣候,降雨充沛,故而同為水源涵養量高值區。再次表明水源涵養能力很大程度上取決于氣候變化。這一點與江西東江源[14]、三江源[15]、黑龍江省[32]、海南島[40]等地區的研究結論一致。

除了氣候變化外,土地利用類型對水源涵養能力的影響過程更為復雜[32],下墊面嚴重變化會導致有效攔截降水、調節徑流、凈化水質、調節生態等功能降低,從而導致水源涵養能力下降[7]。林地與草地在黃河流域水源涵養服務功能中扮演著重要角色。因其覆蓋面積大、林冠層截流降水保護土壤結構[41],枯枝落葉層加強了對水分的吸收而水源涵養能力強。建設用地因其一般覆蓋混凝土、水泥與瀝青等不透水層,導致水分滲透減少而水源涵養能力低下[8]。2020年黃河下游三角洲地區水源涵養量較高,部分原因歸功于近幾年實施的濕地生態恢復工程[42]。本文地理探測器分析結果也指出降水與土地利用類型的交互作用對水源涵養的解釋力最強,q值達到了0.7598。因此,當地政府應將水源涵養服務功能的保護與建設生態林地緊密結合,同時嚴格貫徹落實退耕還林還草政策以維持水源涵養服務功能的穩定,構建九曲黃河健康水生態。

InVEST模型產水模塊雖為量化水源涵養提供了良好的動態評估結果,但該模塊未將地形因素考慮在內,未能貼切反映復雜下墊面環境下的水量平衡過程,故而存在某些不確定性[15]。此外,模型中輸入的最大根系深度、植被蒸散系數等均參考他人研究成果獲得,可能會對模型精度存在一定影響。未來應加強對參數本地化的研究,同時對影響因子的選取層面應對人口、GDP等社會經濟因子加以考慮。

5 結論

本文基于InVEST模型產水量模塊及相關系數校正模擬量化1980—2020年黃河流域水源涵養能力,采用空間自相關分析流域水源涵養服務功能空間分布模式,并運用地理探測器分析降水、蒸散發、高程、坡度、土地利用類型5個驅動力因子對研究區水源涵養空間分布影響。研究結論如下:

(1)1980—2020年黃河流域水源涵養量為174.8639億m3—378.4538億m3,多年平均水源涵養量為265.0475億m3,呈現上下游地區較高,中游地區較低分布格局。

(2)1980—2020年黃河流域不同地類平均水源涵養能力排序:灌木林>有林地>高覆蓋草地>其他林地>中覆蓋草地>低覆蓋草地>旱地>建設用地>未利用地>水田>水域。

(3)黃河流域多年平均水源涵養量在空間分布上具有空間依賴性及較強的空間正相關性,呈現聚集分布且以低-低聚集與高-高聚集為主。

(4)降水量是影響黃河流域水源涵養量變化的主要驅動因子;降水量與土地利用類型的交互作用最為顯著。