酪酸梭菌二聯活菌散聯合間歇藍光照射療法治療高膽紅素血癥新生兒的效果及其對膽紅素、神經因子水平的影響

李遠征,劉艷紅,梁桂娟,張會敏,康珈寧

(鄭州人民醫院 新生兒科,河南 鄭州 450000)

高膽紅素血癥指血液中的膽紅素超過正常值,多發于新生兒,若膽紅素持續升高,新生兒的皮膚、黏膜、鞏膜會出現黃染的癥狀,同時還可能會伴有腹脹、腹痛、食欲不振等癥狀,嚴重時可損害新生兒肝腎功能、神經系統功能,甚至危及其生命健康[1]。間歇藍光照射療法是臨床治療高膽紅素血癥新生兒的重要手段,能夠使皮膚表面的未結合膽紅素分子內部結構變化,降低機體膽紅素水平,雖能夠發揮一定效果,但治療時間較長,效果緩慢,亟待進一步改進治療方案。酪酸梭菌二聯活菌散是一種復方制劑,其主要活性成分包括酪酸梭菌、嬰兒型雙歧桿菌,能夠調節腸道菌群,改善腸道微生態,加速胃腸道蠕動,幫助其排出胎便,防止膽紅素重吸收,進而降低機體膽紅素水平[2]。鑒于此,本研究給予高膽紅素血癥新生兒酪酸梭菌二聯活菌散聯合間歇藍光照射療法治療,并分析其對膽紅素、神經因子水平的影響,報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2020年10月至2022年10月期間鄭州人民醫院收治的98例高膽紅素血癥新生兒為研究對象,應用隨機數字表法分組。對照組49例,其中男28例,女21例;日齡5~19 d,平均(10.85±2.07)d;體重2.4~4.1 kg,平均(3.18±0.35)kg;致病原因:溶血15例、感染24例、其他10例。實驗組49例,其中男26例,女23例;日齡5~18 d,平均(10.43±2.02)d;體 重2.4~4.2 kg,平 均(3.27±0.33)kg;致病原因:溶血13例、感染25例、其他11例。兩組新生兒一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:①符合高膽紅素血癥診斷標準[3];②日齡≤28 d;③新生兒家屬知情同意;④生命體重平穩;⑤均為足月兒。排除標準:①合并代謝功能障礙疾病新生兒;②膽紅素為生理性增高新生兒;③重癥高膽紅素血癥新生兒;④合并先天性肥厚性幽門狹窄、先天性環狀胰腺等影響胃腸功能疾病新生兒;⑤合并肢體殘疾或肺炎新生兒。

1.2 治療方法

對照組給予間歇藍光照射療法治療。裸露新生兒身體,給予新生兒專用眼罩遮蓋雙眼,并給予一次性紙尿褲保護會陰部,將新生兒放置于雙面藍光箱(生產企業:寧波戴維醫療器械股份有限公司,型號:XHZ)中進行間歇藍光照射,波長為420 nm,照射12 h后停止12 h,1次/d。

實驗組在此基礎上增加酪酸梭菌二聯活菌散(生產企業:科興生物制藥股份有限公司,國藥準字S20020014,型號:500 mg),口服,500 mg/次,2次/d。

兩組均治療兩周。

1.3 觀察指標

1.3.1 臨床療效 臨床治愈:皮膚鞏膜黃染完全消失,大小便顏色恢復正常,膽紅素水平恢復正常。顯效:皮膚鞏膜黃染、大小便顏色明顯改善,膽紅素水平趨于正常。有效:皮膚鞏膜黃染、大小便顏色有所改善,膽紅素水平有所降低。無效:皮膚鞏膜黃染、大小便顏色無改善或者加重,膽紅素水平無降低或升高。總有效=臨床治愈+顯效+有效。參考《實用新生兒學》[4]擬定。

1.3.2 膽紅素水平 治療前1 d,治療兩周末,采集兩組新生兒3 mL靜脈血,3 000 r/min離心10 min,采用全自動生化分析儀(生產企業:北京普朗新技術有限公司,型號:PUZS-300A)檢測血清總膽紅素(TBIL)、間接膽紅素(IBIL)水平。

1.3.3 神經因子水平 治療前1 d,治療兩周末,采集兩組新生兒3 mL靜脈血,3 000 r/min離心10 min,采用酶聯免疫分析法檢測血清神經元特異性烯醇化酶(NSE)、S100B蛋白、膠質細胞源性神經營養因子(GDNF)水平。

1.3.4 不良反應 記錄兩組新生兒治療過程中不良反應。

1.4 統計學方法

數據以SPSS 23.0軟件處理,計量資料(膽紅素水平、神經因子水平等)以均數±標準差()表示,t檢驗;計數資料(致病原因等)以百分率(%)表示,χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組新生兒臨床療效比較

實驗組新生兒總有效率高于對照組,差異有統計學意義(χ2=4.009,P=0.045)。見表1。

表1 兩組新生兒臨床療效比較 [n=49,n(%)]

2.2 兩組新生兒膽紅素水平比較

治療前,兩組新生兒TBIL、IBIL水平比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,實驗組新生兒TBIL、IBIL水平均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組新生兒膽紅素水平比較 (n=49,,μmol/L)

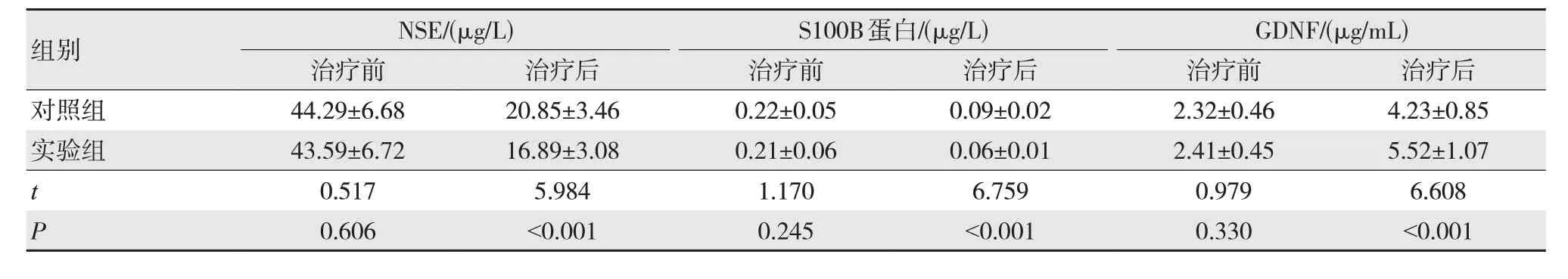

2.3 兩組新生兒神經因子水平比較

治療前,兩組新生兒NSE、S100B蛋白、GDNF水平比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,實驗組新生兒NSE、S100B蛋白水平均低于對照組,GDNF水平高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組新生兒神經因子水平比較 (n=49,)

表3 兩組新生兒神經因子水平比較 (n=49,)

2.4 兩組新生兒不良反應比較

兩組新生兒均未出現明顯不良反應。

3 討論

膽紅素是膽色素的一種,是人膽汁中的主要色素,也是肝功能的重要指標,同時還是診斷黃疸的一個重要依據,當血液中的膽紅素超過正常值時即為高膽紅素血癥,多發于新生兒[5]。本病發病原因較為復雜,目前認為與肝臟膽紅素代謝障礙、膽紅素排泄障礙、腸肝循環增加、膽紅素生產過多有關[6]。患兒臨床可表現為皮膚、黏膜及鞏膜黃染,同時可伴有腹脹、腹痛、食欲不振、皮膚瘙癢等,嚴重影響其生命健康[7]。間歇藍光照射療法是臨床治療高膽紅素血癥新生兒的主要手段,能夠在一定程度上降低患兒膽紅素水平,減輕其臨床癥狀,但單純應用該措施治療效果較為局限,效果較慢,有待進一步改進治療方案。酪酸梭菌二聯活菌散屬消化道功能調理藥物,是活菌類制劑,能夠改善患兒腸道功能,本研究將其應用于高膽紅素血癥新生兒的輔助治療中,取得顯著效果。

據本實驗結果發現,治療后,實驗組新生兒總有效率(95.92%)高于對照組(83.67%),TBIL、IBIL水平均低于對照組,提示酪酸梭菌二聯活菌散聯合間歇藍光照射療法能夠有效降低高膽紅素血癥新生兒血清膽紅素水平,提高治療效果。間歇藍光照射療法能夠將藍光的作用于皮膚淺層組織,將TBIL、IBIL轉變成水溶性異構體,并通過膽汁及尿液將水溶性異構體排出,進而下調其膽紅素水平,有效發揮治療效果。但該療法僅作用于皮膚淺層組織,作用靶點較為局限,部分患兒經治療后往往難以達到預期效果。據相關研究顯示[8],高膽紅素血癥新生兒由于日齡較小,胃腸功能未發育成熟,胃腸蠕動功能欠佳,易出現胎便排出困難的情況,而胎便不及時排出,可導致膽紅素在腸道內重吸收,升高膽紅素水平,加重患兒病情。酪酸梭菌二聯活菌散主要成分為酪酸梭狀芽孢桿菌、嬰兒型雙歧桿菌,其中嬰兒型雙歧桿菌是人體腸道的正常菌群,患兒用藥后能夠有效直接補充腸道菌群,補充腸道菌群,加速胃腸功能發育,促使胃腸道蠕動,加快食物的消化、吸收,促使胎便排出;酪酸梭狀芽孢桿菌能夠耐受胃酸進入腸道,分泌促使腸黏膜再生和修復作用的丁酸,加速腸道發育,同時還能促使雙歧桿菌等腸道有益菌生長,提高腸道蠕動功能,促使胎便排出,減輕因胎便排出困難造成的膽紅素重吸收,協同間歇藍光照射療法,在分解膽紅素的同時,抑制膽紅素重吸收,進而有效下調高膽紅素血癥新生兒血清膽紅素水平,提高治療效果。

高膽紅素血癥新生兒由于大量膽紅素增加超過血清白蛋白結合能力,使血液中的游離膽紅素增加,游離的膽紅素能夠影響腦脊液和血腦屏障中P-糖蛋白(P-gp)、多藥耐藥蛋白1(MRP1)的表達,破壞血腦屏障完整性,使未結合膽紅素透過血腦屏障并在腦細胞沉積,誘發神經損傷,臨床可表現為NSE、S100B蛋白水平升高,GDNF水平降低[9]。NSE是一種特異性酸性可溶性蛋白質,當中樞神經系統出現缺血、缺氧時,神經元細胞膜遭到破壞,可大量釋放NSE,并通過血腦屏障進入血液循環;S100B蛋白是鈣依賴型蛋白,在腦組織出現損傷時,其可通過血腦屏障進入血液,產生神經細胞毒性作用;GDNF是一種神經營養因子,廣泛分布于機體各組織器官中,有促使神經元的生長、發育、分化、成熟的作用,能夠維持神經元和膠質細胞正常功能[10]。據本實驗結果發現,治療后,實驗組新生兒NSE、S100B蛋白水平均低于對照組,GDNF水平高于對照組,提示酪酸梭菌二聯活菌散聯合間歇藍光照射療法能夠有效改善高膽紅素血癥新生兒神經因子水平。間歇藍光照射療法能夠通過光作用,將膽紅素轉換為水溶性異構體,并將其代謝排出,從而降低膽紅素水平,改善因子膽紅素水平過高誘發的神經損傷,調節神經因子水平。但單純應用該方案治療效果緩慢,效果欠佳。酪酸梭菌二聯活菌散主要由酪酸梭狀芽孢桿菌、嬰兒型雙歧桿菌組織,能夠通過補充腸道菌群、促使腸黏膜細胞生成,提高腸道有益菌水平,加速腸道發育,促使胎便排出[11],改善膽紅素重吸收情況,協同間歇藍光照射療法治療,多靶點降低其膽紅素水平,改善因膽紅素水平過高誘發的神經損傷,調節神經因子水平。據本實驗結果發現,兩組新生兒均未出現明顯不良反應,提示酪酸梭菌二聯活菌散聯合間歇藍光照射療法安全性高。

綜上所述,酪酸梭菌二聯活菌散聯合間歇藍光照射療法能夠有效降低高膽紅素血癥新生兒血清膽紅素水平,調節神經因子水平,提高治療效果,且安全性高,有一定臨床推廣價值。但本研究還存在納入樣本來源于同一所醫院的問題,研究結果可能存在偏頗,有待后期多樣本研究佐證。