改良經括約肌瘺管結扎術治療ISAF、TSAF患者的效果

王燦,李永奇,王東方,張同森,韓海濤,鄧飛紅

(1.鄭州市中心醫院 肛腸外科,河南 鄭州 450000;2.河南中醫藥大學第一附屬醫院肛腸外科,河南 鄭州 450000)

肛瘺是急性肛周膿腫破裂后形成的一種慢性瘺管病,發病后常伴有瘙癢、疼痛、溢膿溢液等癥狀,給患者日常社交帶來嚴重影響。括約肌間型肛瘺(ISAF)、經括約肌型肛瘺(TSAF)是肛瘺Parks分型中最為常見的類型,約占95%[1]。目前對于該病的治療主旨為根除瘺管,避免肛門失禁,防止復發。去除內口、瘺管一直為臨床外科手術的治療重點,既往所采用的肛瘺切開掛線術所使用的具有機械作用的結扎線的主要用途是緩慢切開管道以徹底治療病變并減少炎癥粘附,該手術在臨床實踐的應用中較為廣泛,但因術中需切開肛門括約肌,創傷性較大,可在一定程度上增加肛門功能的損傷[2]。近年來,微創術式治療肛瘺的研究較多,外科醫生更注重對肛門功能的保護,相關手術方法的療效有待進一步驗證。括約肌瘺管結扎術(LIFT)以零損傷肛門括約肌而聞名,在ISAF、TSAF治療中具有良好治愈率,但也存在不去除內口和肛瘺的局限[3]。研究認為LIFT在術中只結扎瘺管而不切除瘺管和內口是導致其復發率相對較高的原因[4]。在此基礎上,本研究進行改良經括約肌瘺管結扎術(MLIFT),切除外括約肌瘺并縫合內口,并將其與肛瘺切開掛線術進行比較分析,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

經患者、家屬進行知情同意書簽署,于2020年1月至2022年8月選取鄭州市中心醫院115例ISAF和TSAF患者,以隨機數字表法將其分為常規組(n=57)和研究組(n=58)。隨訪6個月后,發現常規組失訪2例和研究組失訪3例,得出兩組最終人數均為55例。其中常規組男47例、女8例;年齡19~59歲,平均(37.62±6.41)歲;病程2~9個月,平均(5.12±1.27)個月;ISAF 38例,TSAF 17例。研究組男49例、女6例;年齡18~60歲,平均(37.31±6.52)歲;病程3~10個月,平均(5.22±1.36)個月;ISAF 39例,TSAF 16例。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究已獲得醫院倫理委員會批準。

納入標準:①符合肛瘺的診斷標準[5];②年齡18~60歲;③首次發病;④瘺管處于穩定期,且符合手術適應證。排除標準:①患急性傳染性疾病;②凝血功能障礙;③既往有肛門手術史;④伴有嚴重肛周疾病;⑤經期、妊娠期女性。

1.2 方法

所有患者手術操作均由肛腸外科高年資主治及以上醫師完成。

常規組采用肛瘺切開掛線術。行蛛網膜下腔阻滯麻醉后,取側臥/膀胱截石位,利用碘伏對肛門直腸腸腔進行常規消毒后鋪巾,術者將食指插入直腸進行引導,然后從肛瘺外口處輕輕探入可彎曲性鈍頭探針,從內口穿出;沿著探針的方向將內外口間的皮膚切開,待去內外口及瘺管顯露后將其全部切開,期間若瘺管走形至外括約肌深部,可將其直接切開,直到正常組織完全露出;10號絲線進行內口掛線,以刮匙刮出內口及瘺管處肉芽組織,修剪創緣,在創面邊緣利用3-0可吸收線作袋狀縫合以縮小創面,進行止血,確認創面形狀(倒喇叭筒狀)后,用凡士林油紗行創面填塞,添加敷料加壓包扎,術畢。

研究組采用MLIFT術。麻醉起效后,用探針探測瘺管,如果內口不清楚,注射亞甲藍來顯示,接著用探針從外口探至內口穿出后,沿著同側內外括約肌之間的凹槽做一個1.5~2.0 cm的弧形切口,利用隧道式游離法將內外括約肌與瘺管鈍性分離,用血管夾將瘺管夾起,將內外口皮膚切開。用止血鉗分別夾住瘺管內外口側,從外口注入亞甲藍,用電刀沿著探頭的方向,從外部括約肌瘺管到括約肌間溝位置,切掉沾有亞甲藍的管壁、皮下組織和皮膚,在探頭的引導下,用血管夾夾住瘺管,完全切掉藍染瘺管組織,用3-0可吸收線縫合外括約肌側,縫扎瘺口內口,以3-0可吸收線間斷縫合括約肌間切口及皮下組織,打開外口引流,完成手術。

兩組均持續干預至患者出院,術后排便后用125 mL痔疾洗液(貴州拜特制藥 國藥準字Z20025696規格125 mL)混溫水成1 500 mL,先熏5 min,后清潔5 min(避免坐浴),再用10%碘伏溶液清潔肛門內傷口和外引流口,外用適量龍珠軟膏(馬應龍藥業 國藥注字Z10950017規格15 g),肛塞復發角菜酸酯栓(楊森制藥 國藥注準H20083150規格3.4 g/枚)塞上,用紗布和膠帶覆蓋固定。并于院外持續隨訪觀察6個月。

1.3 觀察指標

①手術相關情況:記錄兩組術中出血量、手術用時、創面愈合時間(手術結束至肛瘺外口封閉、無膿腫及分泌物出現),并統計術后7 d疼痛情況[利用視覺模擬評分法(VAS)評分,總分0(無疼痛)~10分(疼痛劇烈)]。②肛管壓力情況:術前、出院時、術后6個月,采用UDS94-ARM型肛腸動力分析儀(加拿大萊博瑞公司生產)測定兩組肛管靜息壓和最大收縮壓。③統計兩組術后并發癥發生情況(肛門墜脹、肛門失禁、感染)及術后6個月內的。④隨訪期間統計兩組復發情況(原肛瘺再感染)。

1.4 統計學方法

采用SPSS 22.0軟件進行數據分析,計數資料用百分率(%)表示,比較用χ2檢驗;計量資料以均數±標準差表示()表示,比較用t檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組隨訪結果

隨訪6個月后,發現常規組失訪2例和研究組失訪3例,兩組得出最終人數均為55例。

2.2 兩組手術相關情況比較

兩組手術時間比較,差異無統計學意義(P>0.05);研究組術中出血量少于常規組,創面愈合時間短于常規組,術后7 d疼痛評低于常規組,差異均有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組手術相關情況比較 (n=55,)

表1 兩組手術相關情況比較 (n=55,)

2.2 兩組肛管壓力情況比較

出院時,兩組肛管靜息壓及最大收縮壓均較術前降低,但研究組高于常規組,術后6個月,兩組上述肛管壓力指標均較出院時升高,且研究組高于常規組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組肛管壓力情況比較 (n=55,,mmHg)

表2 兩組肛管壓力情況比較 (n=55,,mmHg)

注:1 mmHg=0.133 kPa。1)與術前比較,P<0.05;2)與出院時比較,P<0.05。

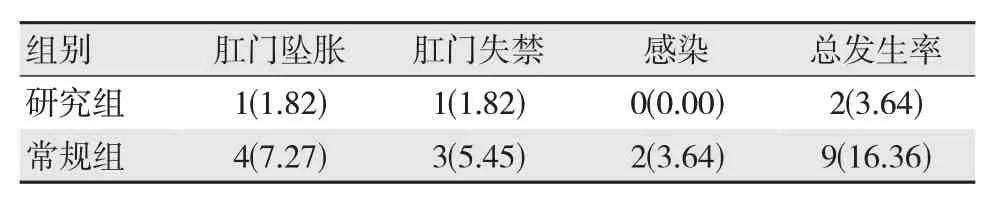

2.3 兩組并發癥發生率比較

研究組并發癥較常規組低,差異有統計學意義(χ2=4.950,P=0.026),見表3。

表3 兩組并發癥發生率比較 [n=55,n(%)]

2.4 兩組復發率比較

術后6個月研究組復發6例,發生率為10.91%(6/55);常規組復發5例,發生率為9.09%(5/55)。兩組比較差異無統計學意義(χ2=0.101,P=0.751)。

3 討論

肛瘺無法自愈,手術是治療該病的唯一手段,而在整個手術操作過程中,必須確保所有肛瘺內口和連通上皮瘺的清除方可達到有效治療。應用肛瘺切開掛線術治療肛瘺具有操作簡單、療效好的優點。然而,在臨床的大量實踐中發現,該技術傷口大、損傷嚴重,不僅會增加術后疼痛,還會增加肛門括約肌的損傷,導致術后傷口愈合時間延長,并影響肛門閉合功能,增加預后恢復不良風險,導致臨床認可度和患者接受度較低[6]。因此,在臨床實踐如何能使病灶徹底清除,以減少復發的同時盡可能地保留肛門括約肌功能是目前最為關注的問題。

目前,在微創手術概念的不斷普及下,微創無痛化術式逐漸發展,而LIFT術在肛瘺治療中的應用也廣泛引起關注,該手術主要從括約肌間溝切斷、結扎瘺管,從理論上講,手術過程中并沒有切斷括約肌,因此對肛門括約肌功能的負面影響較小,但其切口位于肛緣內側,離肛門較近,切口又小又深,容易積血積液,增加內口感染風險[7]。一些研究認為,未經處理的內口是復發的根本原因,對于LIFT的高復發率,不斷有LIFT結合生物材料填充法(Bio-LIFT)、側入路聯合LIFT等改進方法出現,期間Bio-LIFT是在括約肌間瘺管結扎的末端放置一個生物假體網,以填充內口,但排斥反應發生率較高;側入路聯合LIFT術仍會出現感染率較高的問題[8]。而本研究對LIFT的改良是以不損害括約肌為基礎,通過對括約肌外段瘺管的切除,清除瘺內炎癥組織,提高肛瘺治愈率,且筆者將其用于ISAF、TSAF中顯示,兩組手術時間對比差異無統計學意義,術中出血量少于常規組,創面愈合時間短于常規組,術后7 d疼痛評低于常規組,說明MLIFT手術效果良好,可加快患者術后創口的愈合。其原因可能是傳統的肛瘺切開掛線術切口較大,術中對瘺管組織的切割會增加括約肌痙攣性疼痛的發生,從而導致切口愈合時間延長[9]。而在MLIFT過程中,主要借助隧道法對瘺管進行游離,即通過肛瘺的外口將其向括約肌方向游離,有利于徹底清除該部位旁的瘺管組織,以最大限度地避免肛門括約肌損傷,有效地保持肛門括約肌的完整性,從而減少手術創傷,避免術中出血,減輕術后疼痛反應[10]。

有學者發現[11],靜息壓、最大收縮壓可間接反映括約肌在肛門中的活動功能。本項結果表明,研究組肛管靜息壓、最大收縮壓改善情況均優于常規組,提示MLIFT更能保護肛門括約肌的生理結構,確保肛門壓力正常。這可能由于內括約肌通常處于半強直狀態,可閉合肛門,防止腸液、糞便泄漏;外括約肌由三塊U形環狀肌肉組成,具有收縮肛門和輔助排便的作用[12]。期間肛瘺切開掛線術需對內外括約肌進行切斷,會對肛門正常結構造成損傷;而MLIFT不是通過括約肌溝做一個小的弧形切口,而是沿著瘺管從外口取出瘺管組織,在括約肌溝處結扎,然后切斷瘺管,期間可減少括約肌損傷,加快術后肛門壓力恢復。另術后并發癥也是導致括約肌肛瘺難以治愈的一大問題。本研究中研究組并發癥發生率低于常規組,這與張兵等[13]的研究結果相符,說明MLIFT可減少術后并發癥的發生。考慮在于肛瘺切開掛線術需切斷部分肛門括約肌,造成術后肛門失禁并發癥發生率增加;而MLIFT注重肛門括約肌的保護,減少術后肛門失禁,且通過瘺管的結扎切斷、術中閉合內口及完全縫合肛門括約肌,可在一定程度上避免因污染物進入瘺管內口而誘發的感染。而目前來說,盡管經驗表明,切除外括約肌的下淺部皮膚不會導致明顯的肛門失禁,但從長遠來看,是否會隨著患者年齡的增長而帶來肛門糞便控制能力變化還不得而知,這需要更多的長期隨訪和監測。此外,本研究結果顯示,MLIFT復發率和切開掛線術比較差異無統計學意義,這與劉瀏榮[14]的研究結果存在一定差異,筆者認為主要與各研究的術者技術水平、手術開展時間有關。

綜上所述,與肛瘺切開掛線術治療ISAF、TSAF患者相比,MLIFT手術效果更好,更有助于減少術后并發癥,減輕對患者肛管壓力的影響,以加快預后恢復,且術后復發率低,安全有效。本研究存在一定的局限性,如研究樣本量較小,未探討糖尿病、肥胖癥等患者基礎情況對手術效果及術后肛門壓力的影響,擬在后續臨床實踐中加以完善并進一步研究。