董其昌《小赤壁詩冊(cè)頁》書法風(fēng)格探究

武超

【摘 ??要】董其昌是晚明時(shí)期的書法大家,在其眾多作品中,《小赤壁詩冊(cè)頁》是創(chuàng)作時(shí)間較長、影響較大的一件作品。其書作的藝術(shù)風(fēng)格極具個(gè)性,有“董家法度”之稱。本文對(duì)《小赤壁詩冊(cè)頁》中的書法風(fēng)格進(jìn)行探究,通過對(duì)《小赤壁詩冊(cè)頁》的筆法、結(jié)體、章法等方面進(jìn)行分析,探究其書法風(fēng)格與個(gè)性。這一研究有助于人們更好地理解董其昌書法創(chuàng)作的特點(diǎn),加深對(duì)其作品的理解,從而更好地將其精髓運(yùn)用到當(dāng)代書法創(chuàng)作中。

【關(guān)鍵詞】董其昌 ?《小赤壁詩冊(cè)頁》 ?書學(xué)思想 ?書法風(fēng)格

中圖分類號(hào):J292.1???文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A ??文章編號(hào):1008-3359(2024)02-0043-06

董其昌的書法,其行草書成就最高。他的行書以“二王”為宗法,同時(shí)汲取了顏魯公、米元章、楊景度等大家之長,而趙孟頫的書風(fēng)也或多或少影響了他的創(chuàng)作。

一、董其昌的書學(xué)思想及其《小赤壁詩冊(cè)頁》

(一)董其昌的書學(xué)思想

董其昌,字玄宰,號(hào)思白、香光居士,生于明嘉靖三十四年(1555年),卒于明崇禎九年(1636年),享年81歲。董其昌的一生可謂是坎坷而又傳奇。他少年時(shí)期家境貧寒,曾寄居于寺院之中,后被人賞識(shí)并舉薦到國子監(jiān)學(xué)習(xí)禮樂。在國子監(jiān)求學(xué)期間,董其昌開始對(duì)書畫產(chǎn)生興趣。經(jīng)過多年的努力,董其昌得到了當(dāng)時(shí)書壇名家沈周、文徵明等人的賞識(shí),從此開始了他一生的書畫之路。在學(xué)習(xí)期間,董其昌一直遵循著“師古不泥古、變法不離宗、臨池不媚俗”的書法理念。

董其昌的書學(xué)思想主要體現(xiàn)在他的繪畫理論以及詩文思想中。在繪畫理論方面,董其昌主張“妙悟自然”,注重對(duì)事物本身的觀察與體會(huì)。在書畫創(chuàng)作上,他主張“骨法用筆”“以書入畫”等。在詩文思想方面,他主張“詩書畫印皆為一體”“詩中有畫,畫中有詩,書畫印相互照應(yīng),相互融合”等。同時(shí),董其昌在書法理論方面的成就也是不可忽視的,他將書法和繪畫理論相結(jié)合,認(rèn)為書法是一門藝術(shù)。董其昌的書法作品是其繪畫創(chuàng)作的一大亮點(diǎn),在繼承古代經(jīng)典書法與學(xué)習(xí)古人繪畫方面,他都有獨(dú)到的見解。董其昌認(rèn)為,“以書入畫”“書畫同源”等理論不僅對(duì)中國繪畫影響極大,而且促進(jìn)了中國書畫藝術(shù)的發(fā)展。

(二)董其昌的《小赤壁詩冊(cè)頁》

《小赤壁詩冊(cè)頁》是一幅以行書書寫的作品,整冊(cè)共十頁。董其昌在書寫此帖時(shí),在筆法上取法王羲之的《蘭亭序》,在結(jié)體上則借鑒了智永的《真草千字文》和孫過庭的《書譜》等碑帖。董其昌不僅在書學(xué)理論和技法領(lǐng)域進(jìn)行了多方面的創(chuàng)新,還在藝術(shù)創(chuàng)作實(shí)踐中對(duì)書法藝術(shù)做出了全面系統(tǒng)的探索,形成了“心手雙暢,書勢(shì)圓熟,骨氣深穩(wěn)”的獨(dú)特書風(fēng)。這些特征在《小赤壁詩冊(cè)頁》中都有所體現(xiàn)。但董其昌的書風(fēng)特征并不是一成不變的,而是隨著時(shí)代的變遷而變化。董其昌行草書形成于晚明時(shí)期,到了明末就已經(jīng)形成了成熟、完美的“秀潤”風(fēng)格。他將魏晉時(shí)期書法所追求的“骨力遒勁”和唐代的“顏筋柳骨”糅合為一,使其書風(fēng)特征既有魏晉風(fēng)度又有唐代神韻。

《小赤壁詩冊(cè)頁》是董其昌晚年的作品,其書體端莊平穩(wěn),書寫自然灑脫。《小赤壁詩冊(cè)頁》中,筆法自然流暢,用筆、用墨十分嫻熟。從章法上看,字字珠璣、線條流暢、分行布局、疏朗均勻,力追古法;在用筆上,多用中鋒,使力沉實(shí)而不散;在筆勢(shì)上,多有提按變化;在點(diǎn)畫上,多用垂露法;在書寫時(shí),將漢字的筆畫表達(dá)得較為清晰,盡量使其在字內(nèi)有空間劃分;在用墨方面,則喜濃而不厚,使墨色變得明亮但又不會(huì)過艷。通過對(duì)董其昌《小赤壁詩冊(cè)頁》的分析研究,可以了解董其昌書法風(fēng)格形成的原因及其影響。

二、董其昌《小赤壁詩冊(cè)頁》的書法風(fēng)格

董其昌的《小赤壁詩冊(cè)頁》是廣東五桂山房歐初先生的私人藏品,被發(fā)表在廣東省書法家協(xié)會(huì)出版的《書藝》卷四上。《小赤壁詩冊(cè)頁》融晉唐宋元諸家書風(fēng)于一爐,自成風(fēng)格。其書風(fēng)輕靈飄逸、風(fēng)華自足,筆畫渾圓勁秀、平易古拙。

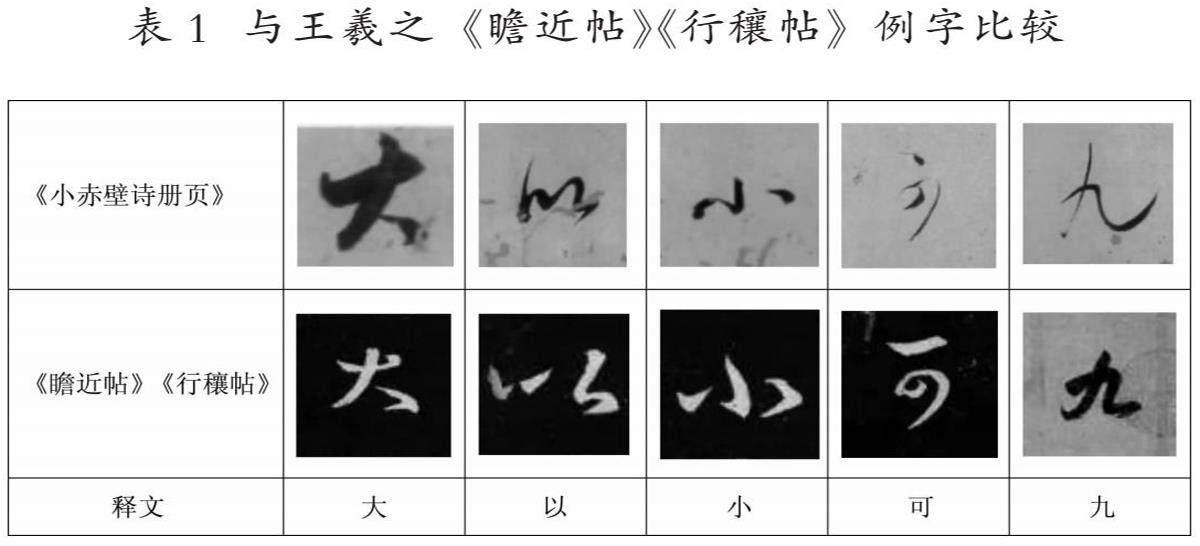

(一)與王羲之《瞻近帖》《行穰帖》之比較

《小赤壁詩冊(cè)頁》是董其昌的代表作,包括《前赤壁賦》《后赤壁賦注》,以及其在各種場(chǎng)合所做的題跋。該作品創(chuàng)作于明萬歷三十一年(1603年),這一年董其昌48歲。此時(shí)他正經(jīng)歷著人生的重大轉(zhuǎn)折,從錦衣玉食的江南公子變成了窮困潦倒的書生,這種境遇和人生經(jīng)歷給董其昌帶來了極大的心理沖擊。這一時(shí)期的董其昌以一種非常自然的狀態(tài)書寫了這一時(shí)期的書法作品。這些作品中有很多地方可以與王羲之的《瞻近帖》和《行穰帖》相比較。

董其昌的行書與王羲之的行書比較接近,多為行楷書,但也有不少草書。《小赤壁詩冊(cè)頁》中的幾個(gè)字與《瞻近帖》《行穰帖》相比,筆意稍有不同。《小赤壁詩冊(cè)頁》中的這幾個(gè)字不似《瞻近帖》中那般圓潤,筆勢(shì)更偏向草書。董其昌的《小赤壁詩冊(cè)頁》與王羲之的《瞻近帖》、王獻(xiàn)之《中秋帖》等行書相比,雖多了一份自然灑脫、恣意飄逸的風(fēng)格,但也不乏幾分蕭散不失之感。

首先從筆法方面來看,董其昌的書法作品以中鋒為主,也就是“中鋒運(yùn)筆”。其筆法自然、不造作,不刻意追求運(yùn)筆中的“筆斷意連”。他筆下的字給人一種平和之美,一種平靜之感。他深入研究中鋒用筆這一書法中最為重要的技法,并在此基礎(chǔ)上形成了自己獨(dú)特的用筆方法和審美觀念。這是他在總結(jié)前人經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合自身經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)后,得出的用筆結(jié)論。如“大”字,其用筆精到,始終保持正鋒,筆法成熟而傳統(tǒng)。而王羲之筆下的“大”字,則不完全是中鋒用筆,他把側(cè)鋒和中鋒結(jié)合起來一并運(yùn)用,增添了幾分靈動(dòng)之美。

其次是結(jié)體方面,董其昌十分注重結(jié)體中的呼應(yīng)關(guān)系,這也是其書風(fēng)形成和發(fā)展過程中所形成的一種獨(dú)特的結(jié)體方法。如“以”字和“小”字,董其昌在書寫過程中筆畫連綿不斷,流轉(zhuǎn)自如,一氣呵成。而王羲之筆下的“以”字和“小”字則沒有過多的連帶關(guān)系,其用筆頓挫有致,有一種平正典雅之美。

再次是墨法應(yīng)用方面,董其昌有著自己獨(dú)特的見解。他認(rèn)為“字之巧處在用筆,尤在用墨”,要想使自己筆下的字產(chǎn)生強(qiáng)烈、鮮明、生動(dòng)和富有變化的視覺效果,就必須把墨法融入作品之中,即要重視墨法在書寫過程中所產(chǎn)生的作用。他認(rèn)為在書寫過程中運(yùn)用墨法才能讓墨色和墨跡相結(jié)合,從而產(chǎn)生豐富、飽滿、潤澤、飄逸和變化萬千的效果。如“可”字和“九”字,董其昌在書寫時(shí)對(duì)墨的掌控就達(dá)到了一種極高的境界,濃淡兼容并蓄,盡得奇妙。而王羲之筆下的“可”字和“九”字,則顯得尤為平靜淡雅,墨色表現(xiàn)程度也不及董其昌的字那么豐富。

董其昌對(duì)書法理論有深入研究,他曾寫道:“真書有兩種:一曰古帖法,如《蘭亭序》《圣教》《蜀素帖》《平復(fù)帖》《張遷碑》,此其一也;二曰今人書法,如王右軍《蘭亭序》、顏真卿《祭侄稿》、王羲之《黃庭經(jīng)》、王獻(xiàn)之《洛神賦》等,此其二也。前二者皆古帖也,后二者皆今人法也。故古人書分兩種:一曰古帖法,一曰今人法。古帖者,真行草書之謂也;今人者,真行草書之謂也。今人法古者皆不書之書;書法者,乃書之法也。”通過比較可以發(fā)現(xiàn),董其昌所提倡的用筆原則,與王羲之、顏真卿等前人提出的通用和普遍的書法創(chuàng)作原則是一脈相承的。

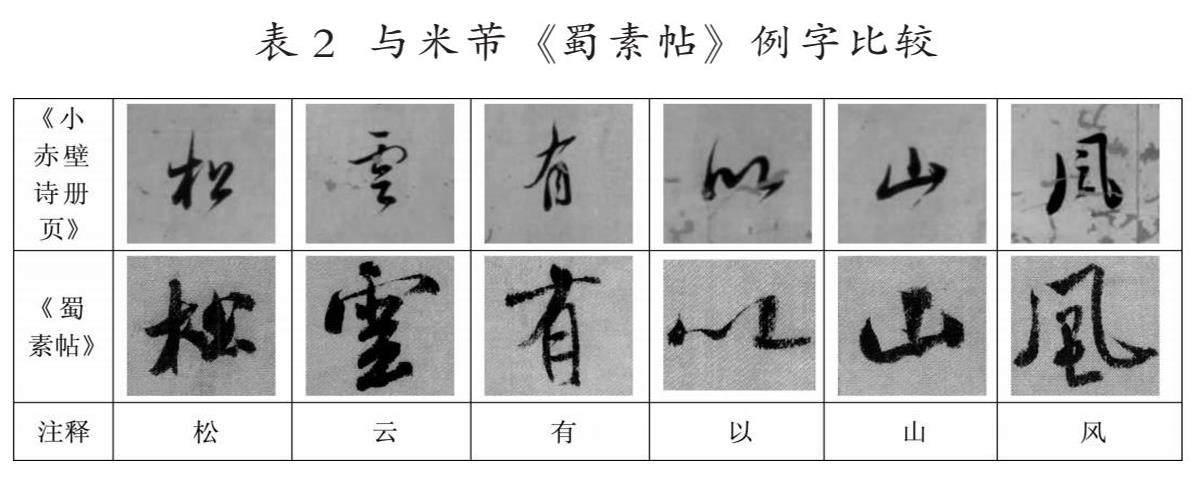

(二)與米芾《蜀素帖》之比較

董其昌與米芾關(guān)系密切,董其昌很多書法作品都受到米芾的影響,二人都是書學(xué)上的大家。米芾的《蜀素帖》是董其昌最喜歡的一本,其墨跡流傳到后世以后,一直備受推崇,甚至被認(rèn)為可與王羲之的《蘭亭序》相媲美。米芾的《蜀素帖》中有很多字是董其昌書法的臨本,其書法筆法熟練,用筆勁健。從二人作品來看,《小赤壁詩冊(cè)頁》與《蜀素帖》中的部分字有很多相似之處,但也存在很大的不同。

從用筆方面來看,董其昌的書風(fēng)集眾人之所長,成一家之大成。其書風(fēng)俊逸靈動(dòng),筆畫圓勁秀逸,有一種質(zhì)樸、典雅之美。如“有”字、“以”字和“山”字,如行云流水般自然暢快,一氣呵成。而米芾用筆則為“八面出鋒”、體態(tài)萬千,顯得更為沉著痛快,這充分體現(xiàn)了其“刷”字之風(fēng)。他筆下的“有”字、“以”字和“山”字就是最好的印證,這些字用筆頓挫有致,收放自如。雖然與董其昌筆下的“以”字那種揮灑自如的風(fēng)格有所不同,但米芾在頓挫之中形成了飄逸超邁的氣勢(shì)。

從結(jié)體方面來看,董其昌的結(jié)字非常巧妙,中規(guī)中矩,一絲不茍,橫平豎直,每個(gè)字都經(jīng)得起推敲,展現(xiàn)出一種平正端莊之美,但也不乏靈動(dòng)俏麗之處。如“松”字、“云”字和“風(fēng)”字,正是這樣的體現(xiàn)。從這些字中,可以看出他在書寫時(shí)內(nèi)心平靜,沒有復(fù)雜強(qiáng)烈的情感,更多的是一種泰然自若的態(tài)度。而米芾的字常有側(cè)傾的體勢(shì),輕盈飄逸,豪放不羈。這種“癲狂”和不受約束,也正是其自傲個(gè)性的體現(xiàn)。米芾的結(jié)體變幻多端,豪邁灑脫。他筆下的“松”字、“云”字和“風(fēng)”字與董其昌的相比,就顯得更為痛快靈動(dòng),更有視覺沖擊力。他把空間安排得疏密得當(dāng),可謂疏可走馬,密不透風(fēng),筆勢(shì)變化極為豐富。

董其昌善于臨古,“學(xué)書不從臨古入,必墜惡道”。這是董其昌積幾十年學(xué)書的心得所生的感慨,也是他對(duì)有志學(xué)書者提出的建議。他在臨習(xí)米芾的同時(shí),又加以自己的理解和領(lǐng)悟,使作品風(fēng)格更具獨(dú)創(chuàng)性,這也是他臨習(xí)米芾長卷所帶來的重要收獲。米芾在創(chuàng)作時(shí)大多是即興揮毫,并不以書法為職業(yè)。在創(chuàng)作時(shí),他會(huì)根據(jù)當(dāng)時(shí)的心情來書寫,其書法作品更多體現(xiàn)出作者的心情。而董其昌在臨習(xí)時(shí)更加注重字體和筆畫之間的聯(lián)系,有時(shí)會(huì)刻意改變書法筆鋒來增強(qiáng)書法作品中的趣味感,使其作品更具創(chuàng)新性。

三、董其昌《小赤壁詩冊(cè)頁》書風(fēng)形成的原因及對(duì)當(dāng)代書法創(chuàng)作的啟示

董其昌書法藝術(shù)風(fēng)格的形成是多方面因素共同作用的結(jié)果,既有時(shí)代因素又有個(gè)人因素,這些因素都對(duì)董其昌的書法風(fēng)格產(chǎn)生了重要影響。董其昌以自身經(jīng)歷為人們總結(jié)了書法學(xué)習(xí)的要旨,指出書法須熟而后能生,即用生拙之態(tài)掩蓋技巧之熟練,以顯示書法之“士氣” 。董其昌在繼承和借鑒前人書家的基礎(chǔ)上加以創(chuàng)新,形成了自己的風(fēng)格,同時(shí)也為當(dāng)代書法創(chuàng)作提供了重要的參考和借鑒價(jià)值。

(一)董其昌《小赤壁詩冊(cè)頁》書風(fēng)形成的原因

縱觀董其昌的書法藝術(shù)風(fēng)格演變歷程,其實(shí)他的臨摹觀本身偏重于神似、氣韻等,正如其在《書品》中所言:“臨帖如驟遇異人,不必相其耳目、手足、頭面,當(dāng)觀其舉止、笑語、真精神處。莊子所謂‘目擊而道存者也。”董其昌不論臨習(xí)什么法帖均不追求形似。其一生中多次臨寫王羲之的《蘭亭序》,但后期作品《小赤壁詩冊(cè)頁》在用筆上開始有了明顯的變化,筆鋒也出現(xiàn)了不同程度的轉(zhuǎn)移,由早期的雄強(qiáng)厚重逐漸走向平和淡遠(yuǎn)。董其昌晚年書風(fēng)在繼承前代優(yōu)秀書法成果的基礎(chǔ)上有所變化發(fā)展,這也為他晚年的書法風(fēng)格奠定了基礎(chǔ)。

董其昌提出:“畫與字各有門庭,字可生,畫不可熟;字須熟后生,畫須熟外熟。”董其昌認(rèn)為,書法藝術(shù)創(chuàng)作既要追求形式上的變化創(chuàng)新,又要保留書法藝術(shù)的本質(zhì)特征,如此才能創(chuàng)作出更優(yōu)秀的書法作品。董其昌學(xué)古亦不甘落后,他深受米元章、楊景度等人入古出新思想的影響,追求學(xué)古后能夠自得其樂。對(duì)于如何學(xué)習(xí)古人的神理并改變自己的風(fēng)格,董其昌引用一個(gè)典故加以探討:“哪吒拆骨還父,拆肉還母,若別無骨肉,說甚虛空粉碎,始露全身。”在此,董其昌認(rèn)為,師法古人就是得到了他的骨肉,唯有拆骨拆肉才有可能初露身體,從而形成自己的藝術(shù)風(fēng)格。董其昌在精通各位大師的筆墨技巧也就是他們的骨肉后,又將這些骨肉相連交還于自己,正所謂得魚忘筌、忘乎所以。

(二)董其昌《小赤壁詩冊(cè)頁》書風(fēng)對(duì)當(dāng)代書法創(chuàng)作的啟示

董其昌所創(chuàng)造的“蕭散簡(jiǎn)遠(yuǎn)”的書風(fēng)對(duì)后世書法產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。如有時(shí)不需要刻意在意哪一家為正統(tǒng)學(xué)派、哪一筆是否符合法度,這并非態(tài)度不嚴(yán)謹(jǐn),而是書法想要出于自然,就必須懂得釋放自己的情緒,真正理解什么是放下和放開。沒有思想包袱,才是真正的解放,藝術(shù)之門才能被打開。這也是禪宗思想的一種體現(xiàn)。清新寡淡、與世無爭(zhēng),才能夠筆下生花。在長期的書法實(shí)踐中,董其昌也形成了自己獨(dú)特的書法歷史觀。他認(rèn)為:“晉人書取韻,唐人書取法,宋人書取意。或曰:‘意不勝于法乎?不然,宋人自以其意為書耳,非能有古人之意也。然趙子昂則矯宋之弊,雖己意亦不用矣。此必宋人所訶,蓋為法所縛也。”這是董其昌對(duì)書法審美的界定,是歷史上第一次以這種概念來劃定晉、唐、宋三代的書法。董其昌以他的審美情趣營造了新的書法傳統(tǒng)體系,這也成了書學(xué)界最重要的論斷之一。因此,無論是董其昌的書學(xué)理論,還是他的淡雅書作,都是傳統(tǒng)文化中璀璨的一顆明珠,必將永遠(yuǎn)閃耀在魅力書壇之上。

當(dāng)代對(duì)于董其昌的學(xué)習(xí),不是簡(jiǎn)單的臨古,而是在此基礎(chǔ)上結(jié)合時(shí)代特點(diǎn)寫出自己的風(fēng)貌,學(xué)而化之、為我所用。董其昌提出學(xué)習(xí)書法的終極目標(biāo)在于入古出新、得古人神理而能變其容、寫其本、展示其思、其氣。董其昌的書法實(shí)踐與書法審美是一致的,縱觀其書法風(fēng)格和審美理念,可以用“淡、秀、潤、韻”四字概之。此審美取向?yàn)楫?dāng)代書家所喜好。其中,當(dāng)代書法家樊利杰以董其昌的基調(diào)和風(fēng)格,在第七屆中國書法蘭亭獎(jiǎng)上獲獎(jiǎng)。王登科評(píng)價(jià)其作品清雅、溫婉處,正可謂“精能之至,反造疏淡”。此外,張揮也是一位深受董其昌書風(fēng)啟發(fā)的當(dāng)代書家,他曾四次斬獲蘭亭獎(jiǎng)。張揮認(rèn)為,書法創(chuàng)作需要與自身的書寫狀態(tài)相契合才能化古為我,形成自己獨(dú)特的風(fēng)貌。同時(shí),筆者認(rèn)為,在書法創(chuàng)作中,應(yīng)時(shí)刻關(guān)注時(shí)代背景及個(gè)人經(jīng)歷對(duì)創(chuàng)作的影響。董其昌在藝術(shù)創(chuàng)作中摒棄了以自我為中心的觀念,善于從他人作品中汲取養(yǎng)分,博采眾長,從而形成了自身獨(dú)特的藝術(shù)風(fēng)格。董其昌的書法理念為筆者提供了全面而深入的引導(dǎo),讓筆者在書法學(xué)習(xí)的道路方向更加明確,信心更加堅(jiān)定。

四、結(jié)語

縱觀董其昌一生的書法作品,他的書法風(fēng)格特征從《小赤壁詩冊(cè)頁》中可見一斑。董其昌的書法作品,筆法嫻熟,用筆老辣,具有清峻奇逸的書風(fēng)特征。他的書作有一個(gè)共同特征,就是書寫速度快而又十分穩(wěn)健,其書法作品的結(jié)構(gòu)、章法布局都較為嚴(yán)謹(jǐn)。董其昌是一個(gè)文人,但又不完全是一個(gè)文人,他身兼儒士與佛徒雙重身份。他一生積極入世,且最終得以實(shí)現(xiàn)自己的政治理想。此外,董其昌的書法還與其他書法流派產(chǎn)生了交融。他的書風(fēng)既繼承了古人的傳統(tǒng)又有所創(chuàng)新,注入了自己對(duì)心學(xué)和禪宗的理解與體悟,使得作品更加富有內(nèi)涵和哲理。他以禪論書,強(qiáng)調(diào)質(zhì)樸無華、平淡自然是書法藝術(shù)的最高境界,這為后來的書法家提供了新的藝術(shù)方向和創(chuàng)作靈感。董其昌書法中的一筆一畫都透露出其內(nèi)心的喜悅、安寧與平和。董其昌的書作風(fēng)格清峻奇逸,他以宋人為橋梁,深入魏晉門室,學(xué)習(xí)古人神理而變其面目,最終寫出自我。他的作品所展現(xiàn)出的清新、自然、脫俗的藝術(shù)境界,對(duì)于提高審美水平、追求更高的藝術(shù)境界具有重要的啟示作用。

《小赤壁詩冊(cè)頁》中所展現(xiàn)出的他晚年的書法風(fēng)格特征,主要來源于其書法創(chuàng)作時(shí)的心境、狀態(tài)以及對(duì)書法史和各家書法的深入研究。董其昌在進(jìn)行書法創(chuàng)作時(shí)心境平和、寧靜,不會(huì)有很大的情緒起伏。他強(qiáng)調(diào)書法應(yīng)該以真情實(shí)感為基礎(chǔ),以追求內(nèi)心的平和與豁達(dá)為目標(biāo)。在他看來,書法是一種高雅藝術(shù),與當(dāng)時(shí)的社會(huì)風(fēng)氣相悖,因此他在書寫時(shí)能夠保持冷靜,不受外界干擾。同時(shí),對(duì)書法史及各家書法的學(xué)習(xí)研究也是其書法風(fēng)格形成的重要因素之一。董其昌所處的時(shí)代,社會(huì)風(fēng)氣較為開放包容,他敢于向世人展示自己的真實(shí)想法,因此能大膽創(chuàng)新。在董其昌筆下,看到了一個(gè)清峻奇逸的晚明文人書法家形象,其用筆方圓相濟(jì)、骨力洞達(dá)、氣勢(shì)雄渾、落筆老辣、勁健遒勁、韻味天成。其《小赤壁詩冊(cè)頁》更顯得秀滋溫潤,引人入勝。這實(shí)際上是董其昌所追求的一種“禪境”,又是一種“書卷氣息”彌漫的境界,將書法的墨法與筆墨意趣提升到了一個(gè)更高的境界。

參考文獻(xiàn):

[1]朱惠良.董其昌臨古研究——選自《董其昌書法藝術(shù)》[J].東方藝術(shù),2011(12):26-69.

[2][明]董其昌.四庫全書:畫禪室隨筆[M].北京:中國書店,2018.

[3][明]董其昌.書畫同源:董其昌[M].北京:榮寶齋出版社,2015.

[4][明]董其昌.畫旨[M].浙江:西泠印社出版社,2008.

[5]華東師范大學(xué)古籍研究室.歷代書法論文選[M].上海:上海書畫出版社,1979.

[6]黃惇.中國書法史·元明卷[M].南京:江蘇教育出版社,2009.

[7][明]董其昌.中國古代書畫家詩文集叢書:容臺(tái)集[M].浙江:西泠印社出版社,2012.

[8]崔爾平.歷代書法論文選續(xù)編[M].上海:上海書畫出版社,1993.

[9]馬永明.略論董其昌的書法藝術(shù)特色[J].美與時(shí)代(中),2013(05):85-86.

[10]崔爾平.明清書法論文選[M].上海:上海書店出版社,1994.