面對霸凌:零容忍

潘楷文

不能簡單地將校園霸凌歸咎為施暴者的個人原因,青少年由于人生觀、價值觀和世界觀正處于塑造期,其行為受家庭環境和社會環境的影響非常大。

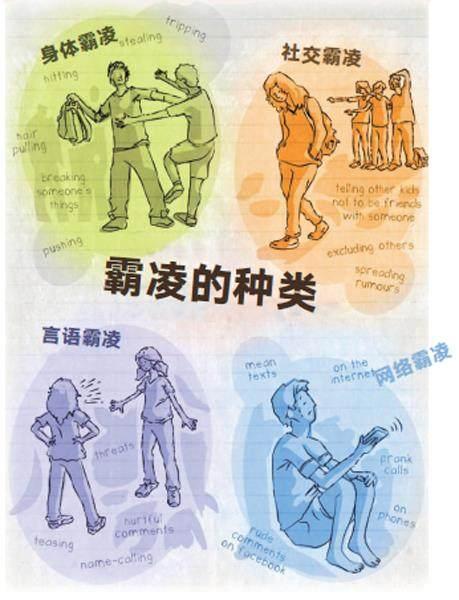

根據法學界的說法,霸凌是指“擁有更大權力的人實施的蓄意的、反復的攻擊性行為”。“霸凌”跟“沖突”雖然看起來都有暴力的成分,但“霸凌”通常是人為故意并有預謀進行的,而且包含著“權力與統治”的味道。在動物世界里,到處充滿著“弱肉強食”和“恃強凌弱”,這是一種司空見慣的現象。而在人類中,同樣有“霸凌同類,恃強凌弱”的基因,比如通過威脅、攻擊或排擠其他人來維護自己在群體中的地位,從而確保自己的生存和繁衍。人類的天性中也有“獲取權力”和“建立等級秩序”的基因,這當中“獲取權力”是內因,而“建立等級秩序”是外因。

天使和惡魔

美國心理學家阿比蓋爾·馬什曾做一項重要的“人性善惡”實驗:某天一個電話打了過來,說遠在千里之外,有個人生命垂危,急需一個腎臟救命。恰好,這個病人與你的配型一致,但這個人又與你非親非故,完全不認識。那么此時此刻,你會如何回復這個請求?或許每個人都有自己的答案,但在這個世界上,的確有這樣一群人,他們真的能做到將自己的器官,比如把腎臟捐給一位素未謀面的陌生人。而這些人成了馬什教授研究的對象。

馬什教授一共招募了19位這樣的志愿者,他們其中大多是收入頗豐的專業人士,包括軟件工程師、銀行職員、醫生還有營銷人員。他們都毫不猶豫地請了一兩天的假,從全美各地飛到喬治敦大學來參加實驗。因為他們相信,參與這次實驗是一次有意義的善行。實驗過程非常簡單,就是讓志愿者看表情圖片,包括憤怒、恐懼、喜悅等。

實驗結果讓所有人都大吃一驚,真正無私的英勇行為,并不是因為無畏而做出的,相反是因為恐懼才做出的。當這些樂于助人的“英雄們”看見帶有恐懼表情的圖片時,他們的杏仁核要比對照組大將近8%,而且功能更加活躍。“英雄們”看到別人恐懼的樣子時,他們自己就會產生恐懼且手心出汗,這也是人類特有的共情能力。相反,為確保研究的可靠性,馬什教授又找來一批性格特別冷酷無情,并且極端自私,甚至有些反社會和暴力冷血的人作為被試者。結果再次證明了之前的結論,因為這些冷血的被試看到恐懼表情時,大腦里的杏仁核區域非常不敏感,有的被試甚至一點反應都沒有,并且這些被試的杏仁核要比正常人要小20%左右。在后續的訪談中,這些冷血的被試者根本描述不清自己對于恐懼的體驗,但對憤怒、厭惡、快樂、悲傷的描述卻很清晰,甚至有人說自己就不知道什么叫恐懼,因為自己從未害怕過。

霸凌者的心理是如何形成的?孩子究竟發展成“天使”,還是發展成“惡魔”,主要取決于孩子早年有怎樣的經歷,這也影響了杏仁核是否能夠充分發育。如果孩子早年被好好養育過,那么他們共情與愛的能力就會得到充分發展,就更愿意跟其他人合作,更加信任這個世界,更傾向于“利他行為”,并且能夠在“利他行為”中獲得價值感與成就感;相反,如果孩子早年沒有被好好養育過,甚至遭受了家暴、拋棄與虐待,那么他們共情與愛的能力就發展不起來,更傾向于封閉或者崇尚暴力,更傾向于“霸凌行為”,并且能夠從控制他人的權力中獲得快感。

?兩種類型的孩子

20世紀90年代,英國發展心理學家約翰·鮑爾比研究發現,那些在戰爭年代中沒有被好好照料過的孩子,或者被拋棄的孩子,成為“不良少年”的概率非常高,而且他們內心的“惡魔”好像被喚醒了一般,特別崇尚暴力和權力,時常霸凌其他孩子。而且,他們的內心好像深深掩藏著一種無藥可救的抑郁,仿佛孩子在失去愛的那一刻,心門就閉合了。后來,鮑爾比的“得意門生”,美國心理學家安思沃斯做了一個著名的“陌生情景實驗”,這個實驗主要用于研究嬰兒在陌生的環境中與母親分離后的行為和情緒表現,從而確定嬰兒的依戀類型。

安思沃斯把其中一類非常令人揪心的孩子稱為“矛盾型”。這類孩子的特點就是情緒極度不穩定,對媽媽的離開非常敏感,對于不安全的感覺不耐受,時時刻刻盯著媽媽。媽媽離開,尤其是未經過自己同意的分離,就會讓他們情緒崩潰。這類孩子非常需要媽媽,想要媽媽抱,特別希望媽媽回來,但同時又排斥媽媽。這類孩子,基本上對陌生人是非常警惕的。連自己的媽媽都哄不了,那就更別說陌生人了。于是,這類孩子就發展出了一套人際關系模式,他們總會用招惹他人或者攻擊他人的方式,向別人表達親密和建立關系的期望,這就是霸凌行為最早的雛形。

另一類孩子是“回避型”,是更讓安思沃斯苦惱的一類。這類孩子總是表現得異常安靜,表面上看著非常獨立、聽話、乖巧、鎮定。但他們根本就沒有跟媽媽建立很好的情感聯系,甚至有些情感淡漠與疏離。他們用冷漠的方式來保護自己不受傷害,以此來隔絕憤怒、悲傷、委屈、焦慮等情緒。

腦科學的研究表明,面對威脅或潛在的沖突時,大腦的杏仁核會被激活,觸發“戰斗或逃跑”反應。在霸凌行為中,“矛盾型”孩子的這種反應可能被過度激發,導致個體傾向于采取攻擊性的行為來應對不適或威脅感。而“回避型”的孩子被霸凌之后,他們習慣性地不愿意求助老師、父母和同學,所以他們會一直忍著,并且會采用討好的方式來應對。不幸的是,這樣就會進一步助長霸凌者的“囂張氣焰”,讓霸凌者有恃無恐。當然,并不是說所有的“霸凌者”與“被霸凌者”都絕對屬于這兩種分類,但機緣巧合下兩種依戀類型的孩子,恰好配對在了一起。

給父母的建議

當孩子告訴父母自己被霸凌的情況時,請記住一件事,那就是對霸凌行為零容忍。如果讓霸凌者得逞一次,就會有第二次、第三次,只有進行時,沒有結束時。因此,父母第一時間要采取行動制止霸凌行為繼續。

首先,父母必須要杜絕兩種極端的態度,一種是放任不管,覺得多一事不如少一事,讓孩子不要理睬,把學習搞好就行了,或者認為都是孩子,何必去管。另一種是大動干戈,一點委屈也不能受,非把學校鬧個雞犬不寧,非要給自己孩子找回面子。這兩種極端的態度均不可取,前者是在縱容施暴者,后者則是在讓孩子在班級里被孤立,讓所有老師和同學都對你家孩子“敬而遠之”。

其次,收集證據。父母務必要通過一切合理合法的手段和方式,盡可能去收集自己家孩子被霸凌的證據。比如去醫院驗傷,去調取監控錄像,去尋找目擊證人等。父母也要跟孩子充分溝通,了解孩子被霸凌的整個細節。總之,父母要收集到足夠的證據,為接下來與學校和霸凌者父母協商做準備。

第三,直面沖突。這個時候務必要保持冷靜,先找學校和老師溝通協商,把自己了解的情況向老師做詳細說明。接著,讓學校和老師約見對方家長,并組織三方協商會。在協商會上,被霸凌孩子的父母要在基于事實的基礎上,詳細闡述整個霸凌過程,并且提出補償訴求。訴求可以有很多種,但有一項訴求一定要有,就是要求霸凌者書面道歉,并寫下保證書,不再有霸凌行為。總之,父母一定要讓孩子感受到你的勇敢與堅定,并且能夠感受到你的支持與關愛,能夠體驗到他的背后是有靠山、有援助的。這種感覺對被霸凌過的孩子來說,比什么都重要。

第四,復盤反思。無論是被霸凌者的父母,還是霸凌者的父母,都要反思自己過去對孩子的養育,是不是出現了偏差和問題,自己對孩子有沒有忽略、無視、過度控制、過度嚴厲、溺愛等現象,孩子在人格發展上,會不會已經出現偏差,孩子為什么會成為“霸凌者”或者“被霸凌者”,把這次“危機”變成全家成長與改變的“契機”。

最后,希望我們的孩子都能在陽光下,健康茁壯地成長。

(責編:南名俊岳)

“5W2H”法則

在了解霸凌事實真相的過程中,有一個“5W2H”法則,也就是要去了解“孩子被誰霸凌的”(who)“在哪霸凌的”(where)“什么時間被霸凌的”(when)“被誰看見了”(whom)“用什么方式霸凌的”(what)“如何霸凌的”(how)“霸凌持續多久”(how long)。

孩子被霸凌后父母如何介入

如果孩子被霸凌后導致輕傷及以上,或者孩子出現明顯的心理及精神問題,甚至有些被霸凌的行為被錄視頻,并且傳至網上,導致孩子名譽和隱私受到嚴重侵害的,出現這種情況,一定要選擇報警,由警方介入調查處理。有能力有條件的父母,可請專業律師協助辦理。