高粱秸稈里的奇巧天地

于苑

2008年,永清秸稈扎刻技藝被列入第二批國家級非物質文化遺產名錄。2009年,徐艷豐成為該項目的國家級代表性傳承人。

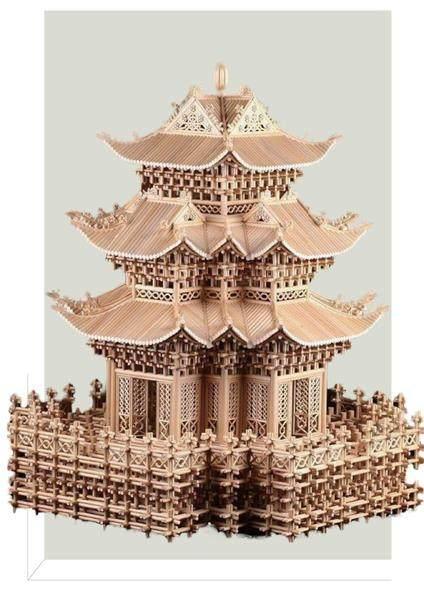

徐健的秸稈扎刻作品《故宮角樓》。

秸稈扎刻是流傳于河北省永清縣的一種民間扎制技藝。2008年6月,秸稈扎刻被列入第二批國家級非物質文化遺產名錄。

徐艷豐,是秸稈扎刻藝術的開創者,國家級非物質文化遺產代表性傳承人。他被聯合國教科文組織,中國民間文藝家協會聯合授予“民間工藝美術家”稱號。他的扎刻藝術被國內外專家譽為“東方構成學的典范”,堪稱“中國一絕,世界無二”。

在我見到徐艷豐的那一刻,覺得這位古稀之年的老人,尋常普通。但當他將我引至扎刻的作品前時,那一件件結構繁復、巧奪天工般的仿古建筑,則令我震撼。

故宮角樓與蟈蟈籠

徐艷豐的傳奇故事,始于1962年的夏天,他路過一個菜園子時,聽到蟈蟈叫。尋著聲音,他看到一個四四方方的蟈蟈籠。看菜園子的人,見他瞧得入神,就問了一聲:“你喜歡嗎?喜歡就連籠子帶蟈蟈送給你。” 徐艷豐點了點頭。那一年他11歲。

拿著蟈蟈籠,徐艷豐越看越喜歡,就照著做一個。永清當地高粱秸稈多,他就地取材,依樣畫葫蘆比照著做。第一個沒成功,他翻來覆去琢磨,最終發現,高粱稈挖的槽太大,兩根高粱秸稈一咬就散。找到了原因,第二個就做成了。

自此之后,徐艷豐看到什么有意思的玩意兒,就想著怎么拿高粱秸稈去做一個。河北農村,過年之時,街頭集市皆有賣燈籠的,小孩子們常拿著燈籠玩耍。徐艷豐看到了,就用高粱秸稈照著燈籠的樣式,做了個大燈籠。不僅如此,徐艷豐還將燈籠的四角形,改為六角形。燈籠做好了,見到的人無不稱贊。

徐艷豐的二叔公見他有點天賦,便給他講了一個故事:明朝皇帝朱元璋,決定將皇都從南京遷至北京,在北京大興土木修建紫禁城,并在四角各建一個角樓。朱元璋下令,角樓必須是九根梁、十八根柱子、七十二條脊。但是,皇帝所說,誰也未曾見過,工匠愁得夜夜難眠。

有一天,工匠外出,在街頭遇到一個老頭拎著一個蟈蟈籠,籠子造型奇特。工匠接過籠子一看,見是用秸稈扎成的多層蟈蟈籠。受此啟發,回去便琢磨出紫禁城角樓的樣子,并燙出紙漿做出樣型,朱元璋一見心喜,這便是如今故宮角樓的模樣。

徐艷豐聽了二叔公講的故事后,便開始琢磨古代建筑,他獲取知識的方式,就是看各種有關古建的年畫。他先嘗試著做小涼亭,再做大的樓閣,慢慢地越做越好,最后竟然做出了一個天安門模型。

談及這件事,徐艷豐很得意,那時他才14歲。農村時有電影放映隊來,晚上看電影時,他看到了毛主席出現在天安門的畫面,就尋思是否能做個天安門模型。但電影中的畫面,一晃而過,印象不深。于是,徐艷豐跟著放映隊跑了7個村子,看了7遍電影。但還是對天安門的細節不甚了了。

“扎刻”的“扎”,指用“六柱鎖扣”(由六根秸稈榫卯相接,鎖扣而成。不用釘膠、針線,僅依賴秸稈的咬合,時間越久越牢固)完成的各種結構,“刻”是刻畫的意思,泛指秸稈編結時的開槽和挖槽。制作過程中,要用錐子扎眼,竹簽固定,彼此咬合,兩者結合,便為扎刻。

過了一段時間,臨近春節時,村里送年畫,送到徐家的年畫上,畫的正是天安門。他一看高興極了,隨后量好比例尺寸,前后耗費3年7個月的時間,用高粱秸稈做出了一座天安門的模型。當時的河北省與日本長野縣是友好城市,這件天安門扎刻作品,作為河北的文化交流禮物,贈送給了日本長野縣,至今仍被日本當地機構收藏。

“鐵桿高粱”

一個普普通通的農民,他的手藝活兒,被當作禮物送到日本,徐艷豐在當地成了名人。受此激勵,他更用心鉆研扎刻技藝。

鄉野常見的高粱秸稈,如何構成古建筑的各種形式?不用膠粘,自然咬合,這也是扎刻最為獨特之處。看似簡單,卻涉及幾何學、物理學、力學、建筑學等相關知識。

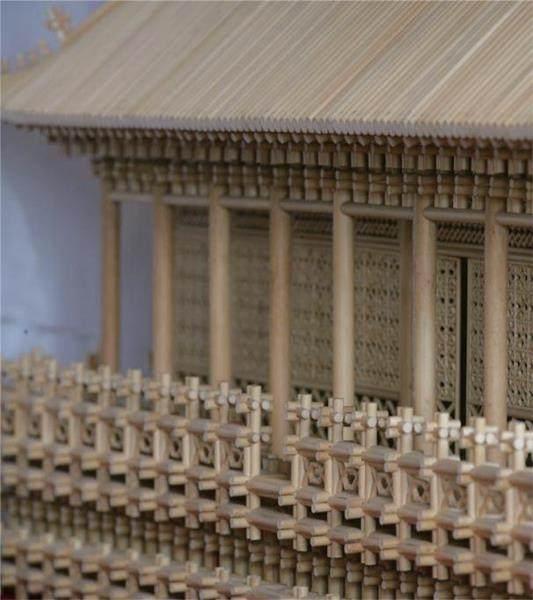

比如,制作扎刻的架子,就包括以立柱和橫梁組合成各種形式的梁架,需使建筑物上部荷載經由梁架、立柱傳遞至基礎。而屋界只起圍護、分隔的作用、不承受荷載,精妙的力學結構,令行家也贊嘆不已。

扎刻以古代建筑為師,無論單體建筑規模大小,其外觀輪廓均由階基、屋身、屋頂部分組成。扎刻模型正是由階基承托著整座房屋,立在階基上的是屋身,由柱額作骨架,其間安裝門窗隔扇。上面則是用結構屋架造成的屋頂,屋面做成柔和雅致的曲線伸展出屋身以外,其上覆蓋著瓦。扎刻的屋頂造型多樣,有古建經典的廡殿頂、歇山頂、卷棚頂、懸山頂、攢尖頂等多種形式,每種形式又有單檐、重檐之分,進而又可組合成更多的樣式,工巧至極。

如此精巧之作,原料的選擇自是嚴苛。徐艷豐拿起一根僅有一毫米細的高粱秸稈遞給我,此稈彈性有佳,與尋常秸稈不同。詢問之下,才知道這竟然是徐艷豐特意培育出來專作扎刻之用的。

扎刻做工細密,當地所產黃高粱,因秸稈質地較軟,無法使用。紅高粱秸稈材質較硬,但徐艷豐發現它多長斑點,在選擇原料之時,需注意將有斑點的秸稈去除。如此一來,往往需從大量的秸稈中取材,耗時費力。

就在徐艷豐為原料苦惱之際,村里從東北調來大頭高粱,與當地的黃高粱雜交。受此啟發,徐艷豐想,能否自己來選擇合適的高粱品種雜交,以產出扎刻制作所需要的原材料呢。

徐艷豐告訴我,現在他使用的所有原材料,均出自自己經過多次實驗之后,確定的高粱品種——“鐵桿高粱”。所產秸稈質地堅硬、密度大、韌性好、細長,多為實心,不長斑點,硬而不脆。

另外,扎刻所用高粱秸稈,自然風干之后,不剝皮捆扎,需放置兩年之后方能用,此時的高粱秸稈,顏色均勻,使用之時,須用卡尺分料。

利用高粱秸稈制作的古建筑模型,包括底座、斗拱、層間連接等,均采用“六柱鎖扣”來完成。徐艷豐告訴我,某種程度上,只要掌握六柱鎖扣的方法,也就掌握了扎刻建筑模型結構的基本技法。

徐艷豐拿起卡尺,從一捆高粱秸稈中挑選了幾根粗細相同的,向我演示“六柱鎖扣”。開榫需用小壁紙刀,將秸稈切割為數節。他說:“六根秸稈每根均需開榫,其深度是秸稈直徑的一半,榫的寬度是秸稈直徑的兩倍。”說話間,僅有一厘米大小的六柱鎖扣便完成了,在徐的手中顯得極為精巧。

徐健正在安裝秸稈扎刻作品“八仙亭”的窗戶。

徐艷豐向筆者展示秸稈扎刻作品的零部件。

徐艷豐的秸稈扎刻作品《天安門》(局部)。

絕活與傳承

扎刻藝術之精絕,其實并不在于用高粱秸稈制作,而是多層古建模型放置數年之后不歪不斜,端正如初。看似簡單,卻也是扎刻最難之處。哪怕是差一毫米,扎刻便會歪,一層二層還好,越往高處便差得越多,還未完成,就已經歪歪扭扭了。

若使扎刻成型,選料很重要。高粱秸稈自然長成,看似一般粗細,實則下粗上細,總歸有些差別。若選料不細,差得便不是一點半點。此外,更關鍵的在于秸稈咬合之間的細微之處,比如說開槽,假如4毫米寬度,開槽便需7.8毫米或9毫米,才可咬合堅固,不會變形。

扎刻作品雖然看上去精美光鮮,但制作起來十分費工夫,從選材、備料到具體制作,無不需要耐心和毅力。他曾收過幾個徒弟,但都因扎刻學習時間長、收入低而離開了。扎刻技藝面臨失傳危機。

2003年,徐艷豐身患尿毒癥,重病之際,他仍在想傳承難題。也正因父親的執念,徐艷豐的女兒徐晶晶和兒子徐健,辭去了原來的工作,跟隨父親學藝。父親的身體逐漸好轉,姐弟倆的扎刻技藝也日漸嫻熟。徐健扎刻的“故宮角樓”“遼代白塔”,徐晶晶扎刻的“牌樓”“古代建筑”等作品,也得到了徐艷豐及相關專家的認可。

徐健認為,家族間的傳承,并不能夠與社會傳承相比。后者是徐家一直希望推動的傳承方式。近年來,為了永清秸稈扎刻能得到更好的傳承,徐健開發出了榫卯高粱稈拼圖玩具。他將“永清秸稈扎刻”這一非遺項目帶進校園,現場展示秸稈扎刻,他希望可以讓更多人感受到高粱稈扎刻技藝的奇妙。

(責編:馬南迪)