《洋務運動和邊疆危機》教材文本主旨路徑

2023年7月版的中國歷史八年級上冊將原第4課《洋務運動》題目改為第4課《洋務運動和邊疆危機》,之前課文的三個子目“洋務運動的興起”“創辦近代的軍事工業和民用企業”“建立新式海陸軍”合并成“洋務運動”;內容方面,將之前“建立新式海陸軍”子目下的“邊疆危機”擴充為“美、日侵略臺灣”“收復新疆”“中法戰爭”三個子目。這就突出了洋務運動時期中國“邊疆危機逐步加深”的內容,與新課標要求“了解19世紀中后期的邊疆危機和中法戰爭……初步認識《馬關條約》與中國民族危機加劇的關系”相符。[1]教材強調19世紀中期以來的民族危機由邊疆蠶食到瓜分肢解逐步加劇的過程,為我們重構本課的教學設計、把握課文的教學主旨提供了思路。

一、立足單元主題,把握課文內容主旨

教材中的單元主題起著總領作用,把握課文的內容主旨需要將課文置于單元教學視域下進行整體分析,以此來確定該課中的最關鍵問題。“以單元統課”是教師較為傳統而常用的方法,能幫助教師從單元整體中把握各節課文局部之間的聯系。《第二單元 近代化的早期探索與民族危機的加劇》緊扣“近代化探索”和“民族危機”兩個相互作用的主題線索。鴉片戰爭以來的民族危機是近代化早期探索的時代背景,而近代化早期探索使得中國對西方認識與反思進一步深入,歷次探索的失敗導致民族危機進一步加劇。本單元導言指出“面對內憂外患,清政府掀起了一場旨在‘自強’‘求富’的洋務運動……為救亡圖存,資產階級維新派宣傳變法思想,積極推行變法,但最終遭到失敗。”[2]洋務運動使中國打破傳統向,西方學習,創辦了一系列近代的軍事工業、民用企業、教育事業,開啟中國近代化道路的探索,在一定程度上使國防力量增強,邊疆危機緩解,新疆、臺灣的統治得到鞏固,但也暴露出清政府統治腐朽,為清政府在甲午中日戰爭中的戰敗埋下深深的伏筆,隨之而來是列強瓜分中國狂潮,使民族危機進一步加深。洋務運動刺激了新興民族資本主義的發展,早期維新思想家反思了“中體西用”的器物變革,在嚴重的民族危亡前探索了一場以“強鄰日俄”為榜樣的維新變法之路。

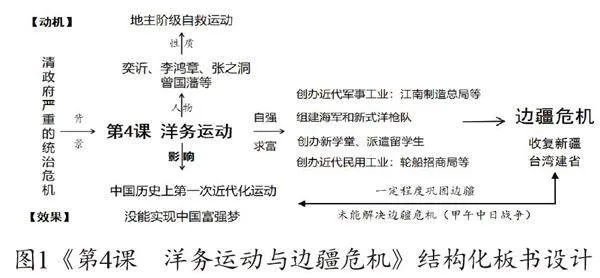

基于“近代化的早期探索與民族危機的加劇”的主題,《洋務運動和邊疆危機》一課的內容主旨凝練為:鴉片戰爭以來,清政府面臨嚴重的內憂外患,為挽救統治危機開啟了一場“自強”“求富”的洋務運動。洋務運動開啟了中國近代化歷程,創辦了近代的軍事工業、民用企業和交通運輸業等,從一定程度上增強中國國力,緩解邊疆危機,但未能從根本上解決邊疆危機,最終未能實現富強夢。本課在教學設計時,從洋務運動背景把握洋務運動的本質,結合洋務運動的內容和清政府應付邊疆危機帶來的結果,運用“動機和效果”的視角分析洋務運動的歷史影響。19世紀60年代初,在第二次鴉片戰爭和太平天國運動的沖擊下,清政府面臨著嚴重的“內憂外患”,統治岌岌可危。一批開明的清政府官員認識到西方的“船堅炮利”,主張“師夷長技以自強”;但洋務運動的根本目的是為了維護清朝統治,所以洋務運動僅邁出了中國近代化的一小步且步履蹣跚(圖1)。

從清政府統治者的角度出發,結合“動機與效果”的視角,認識洋務運動的歷史影響。洋務運動的動機是清政府統治集團為了挽救統治危機而開展的自救運動,這也決定洋務運動注定邁不開大的步子,清政府的內部腐朽也毫無疑問地移植到新興的洋務工業和企業。從效果來看,30年的近代化運動,創辦了近代軍事工業、民用工業、交通運輸業,綜合國力得到一定提升,左宗棠收復新疆和“中法戰爭不敗”及臺灣設省,是洋務運動在軍事國防上取得一定成功,暫時緩解了清政府統治危機,延續了統治壽命。但是,清政府的邊疆應對方式與“中法戰爭不敗而敗”暴露了清政府的腐朽統治,更刺激了列強侵略中國野心。隨之,甲午中日戰爭的失敗,《馬關條約》的簽訂,宣告洋務運動沒有使中國走上富強的道路,列強掀起了瓜分狂潮,中國的民族危機進一步加劇了。

二、基于課文“關鍵詞”,確定課文的內容主旨

“自強”“求富”是洋務運動的口號,也是洋務運動的奮斗目標。教材中“自強”“求富”出現頻率高、范圍廣,尤其值得注意的是教材中“自強”“求富”都用引號標出,表明其特指含義,需要我們深入挖掘其內涵。課本單元導言、本課引言、正文等多處強調“自強”“求富”是洋務運動的目標。“自強”指引下開啟了近代軍事工業,“求富”指引下創辦了民用企業。第二至第四子目“美、日侵略臺灣”“收復新疆”“中法戰爭”,講述清政府應對邊疆危機的方式,也直接反映洋務運動“富強”目標是否達成。因此,“自強”“求富”成為統攝本課教學的核心概念。

基于“自強”“求富”這一核心概念,本課從何為“自強”、為何“自強”、如何“自強、求富”、“富強”夢醒、“富強”之思五個問題開展教學設計。何為“自強”?陳旭麓先生在《近代中國社會的新陳代謝》中指出“其實,那時的自強一詞應有兩重含義。一就階級而言,它所尋求的是在農民戰爭(太平天國、捻軍)打擊面前王朝的自我振興。對于中國社會來說,這多少是個被重新提出的古老問題;二是民族意義言,它所尋求的是在‘鴟張彌甚’的外國侵略面前,中國的自我圖強。”[3]不管是王朝的自我振興,還是民族的自我圖強,清朝統治者都是那個時代的重要角色,而“自強”口號的提出,也折射出清政府面臨嚴重統治危機。為何自強?奕?指出“探源之策,在于自強,自強之術,必先練兵。”[4]李鴻章《上曾相》進一步指出“中國用兵多至數倍,而經年積歲不收功效,實由于槍炮窳濫。若火器能與西洋相埒,平中國有余,敵外國亦無不足”。[5]結合文本記載及其作者身份,洋務運動的性質基本明晰。如何“自強”,教學中教師可以結合洋務運動的成就圖,講述洋務運動軍事工業,為“自強”而開辦“求富”民用企業以及近代中國教育事業。洋務運動的“自強”事業包括創辦近代軍事工業和創建近代海軍陸軍。近代軍事工業引進了西方機器化大生產方式,使中國從傳統手工工場走進近代工業文明。以“求富”為目的創辦的民用企業,開啟了近代公司股份制經營模式。不管是軍事工業還是民用企業,客觀上促進了中國民族資本主義產生與發展,但是因其官辦或官督商辦的性質,使其在管理上腐敗不堪,也揭露僅依靠洋務派官員不可能將中國引向“富強”。

“富強”夢醒,教學中采用圖、史結合的方式,引導學生歸納19世紀70年代至90年代中國面臨的邊疆危機。隨后以“清政府是如何應對邊疆危機?”設問,講述左宗棠收復新疆經過,通過對出疆湘軍的武器裝備介紹,鋪墊洋務運動的自強事業使清朝軍事實力與國防力量得到增強。中法戰爭中清政府“不敗而敗”,一方面展現了洋務運動“自強”取得一定效果,另一方面“福建水師的全軍覆沒”也揭露清政府的腐朽統治使中國“富強夢”根本無法實現。“富強之思”,展示史料“今之言強者,動以利器為指歸。曰:命中及遠,無堅不摧,炮之利也;沖風鼓浪,履險如夷,船之堅也。競學為之,學之不足,且購置之,一旦有事,毀而棄之。圖強圖強,強安在哉?”[6]結合所學知識,引導學生對洋務運動“求強”與“求富”事業及實踐的進步性與落后性展開探討,呼應洋務運動是一場地主階級“自救運動”的本質,分析出引言中“他沒有使中國走上富強的道路”的根本原因。正如洋務派自身對洋務運動反省,甲午中日戰爭失敗后,恭親王奕?說“中國之敗,全由不西化之故,非李鴻章之過”,[7]洋務派對“富強夢碎”的失敗的反思,也為下一場政治上“資產階級維新變法”運動做鋪墊。

三、圍繞歷史人物文本表述,提煉課文內容主旨

李鴻章是洋務運動的代表人物之一,李鴻章及其洋務事業也是本課教學的重要線索。從縱向上看,李鴻章的個人經歷貫穿了洋務運動始終,從橫向上看,李鴻章經辦了近代以來一批著名的近代軍事工業和民用企業。課文第一子目李鴻章作為洋務派地方代表出現,“人物掃描”介紹了李鴻章個人的主要經歷;正文部分介紹了軍事工業與民用企業,分別用李鴻章創辦的江南制造總局制炮圖和輪船招商局照片進行補充說明;“相關史事”部分也透過輪船招商局揭露了李鴻章的個人腐敗問題,“1873年—1993年,它(輪船招商局)獲利白銀600多萬兩,但大都歸入李鴻章等人的私囊”;介紹創建近代陸軍和海軍時,李鴻章創辦的北洋艦隊規模最大;在“材料研讀”中李鴻章晚年評價自己的洋務事業:“不過勉強涂飾,虛有其表。”[8]在第二至第四子目中,“收復新疆”子目,論及李鴻章與左宗棠的“海防與塞防之爭”。李鴻章作為清政府重要的封疆大臣之一,參與了清政府處理危機過程的始終。聚焦李鴻章及其洋務事業,通過以小見大的方式,以“一個人物與一場運動”,透視一個民族、一個國家邁出近代化艱難的第一步歷程。

以人物李鴻章為線索,可以呈現洋務運動的時代背景、內涵、主要內容、歷史局限及其歷史影響。李鴻章在鎮壓太平天國運動中,認識到西方“船堅炮利”,為維護清朝統治主張“師夷長技以自強”。李鴻章積極投身洋務事業,江南制造總局開啟中國近代機器化大生產的工業生產方式,而輪船招商局在官督商辦的指導下,存在嚴重的腐敗,李鴻章作為那個時代一份子,無法擺脫清朝的腐朽統治,這也注定了洋務運動失敗的悲劇。李鴻章創建的北洋艦隊一方面增強了清政府的海防力量,另一方面也因無法擺脫清政府落后的管理模式和腐敗的統治方式,在甲午中日戰爭中全軍覆沒。偌大的北洋艦隊也不過是李鴻章自我評價中的“虛得其表”。恰如梁啟超在《李鴻章傳》中評到“西哲有恒言曰:時勢造英雄,英雄亦造時勢。若李鴻章者,吾不能謂其非英雄也。雖然,是為時勢所造之英雄,非造時勢之英雄也。時勢所造之英雄,尋常英雄也。”[9]“一個歷史人物折射出一個時代”“寶劍秋風孤臣淚,落日旌旗大將壇”。[10]英雄末路是無限凄涼,李鴻章是凄涼的,這也是洋務運動的悲劇,更是時代的悲劇。而以李鴻章為代表的清政府洋務派官員受限于時代與階級的局限性,也終究無法使中國走向富強的道路。

立足教材文本,本文圍繞著教學文本中的單元與課、關鍵詞、重要人物三個歷史要素,結合《洋務運動和邊疆危機》一課的教學實踐,探索不同角度把握課的內容主旨的路徑,從而在歷史教學中,能夠使課堂“形散而神聚”,突出“一堂課、一個中心、一條主線”的特點。學生“獲得的不僅是能統攝、貫通該單元或課,還有能與其之前和以后的學習相通的核心觀點”。[11]

【注釋】

[1] 中華人民共和國教育部制定:《義務教育歷史課程標準》,北京:北京師范大學出版社,2022年,第19頁。

[2] 教育部組織編寫:《義務教育教科書 中國歷史 八年級 上冊》,北京:人民教育出版社,2023年 ,第19頁。

[3] 陳旭麓:《近代中國社會的新陳代謝》,北京:三聯書店,2017年,第96—97頁。

[4] 賈禎等編:《籌辦夷務始末·咸豐朝·奕?等又奏請八旗禁軍訓練槍炮片》,臺北:文海出版社,1970年,第2700頁。

[5] 龐淑華、楊艷梅主編:《李鴻章全集 1—12冊》,吉林:時代文藝出版社,1998年,第3142頁。

[6] 吳趼人著;劉敬圻主編:《吳趼人全集詩·戲曲·雜文》,哈爾濱:北方文藝出版,2019年,第92頁。

[7] 竇宗一:《李鴻章年譜》,臺北:文海出版有限公司,1980年,第5064頁。

[8] 吳永:《庚子西狩叢談》,長沙:岳麓出版社,1985年,第107頁。

[9] 梁啟超:《李鴻章傳》,上海:上海人民出版社,2016年,第3—4頁。

[10] 李鴻章、董叢林:《名人家書典藏 李鴻章家書》,武漢:長江文藝出版社,2020年,第371頁。

[11] 於以傳:《把握中學歷史學科單元內容主旨的基本路徑》,《上海課程教學研究》2015年第4期,第44頁。