新課標視角下小學科學設計思維的培養實踐

史加祥

【摘 要】設計作為小學階段需要開展的實踐活動及小學生需要具備的重要能力與思維方式,在《義務教育科學課程標準(2022年版)》中被多次提及。文章在對設計與設計思維進行課標和文獻理解的基礎上,對其能力要素組成和實踐流程進行了梳理,明確了設計思維的培育方法與策略,并對不同目標視角下和跨學科視角下的設計思維課堂教學實踐進行呈現與總結,為小學階段開展設計思維的培養和促進學生核心素養的發展提供借鑒。

【關鍵詞】科學課程標準;工程與技術實踐;設計思維;課堂教學

《義務教育科學課程標準(2022年版)》(以下簡稱“新課標”)指出,科學課程旨在培養學生的核心素養,為學生的終身發展奠定基礎[1]。科學思維是素養發展的核心,是科學探究所需的關鍵能力與核心思維方式;探究實踐不僅是學生通過科學探究形成的關鍵能力與對科學探究的本質理解,也是其他素養發展的關鍵途徑。[2]設計作為小學生需要參與的實踐活動及需要具備的重要能力與思維方式,在新課標中被多次提及。如何理解新課標中的設計能力與設計思維?在課堂教學中如何培養與發展?本文嘗試對工程設計與基于設計思維的教學進行梳理與總結,期望為新課標的課堂落實提供啟示與借鑒。

一、設計能力與設計思維的多元理解

從不同的視角看設計能力與設計思維會產生不同的理解,對不同的理解進行梳理能夠給課堂教學奠定基礎,指明方向。

(一)設計活動與能力的課標理解

對新課標中與設計學習相關的內容和要求梳理后發現,其在科學觀念、科學思維和探究實踐等素養中都有涉及。如在科學思維中有“設計簡單的實驗”“進行初步的創意設計”等學習要求,在探究實踐中則要求“設計控制變量的實驗方案”“設計并制作簡單的裝置”等。同時,將“設計方案”作為技術與工程實踐的要素之一,在探究與實踐之后培養學生構思、設計、實施、驗證與改進的能力。

對新課標進行梳理可以總結出設計有設計活動和設計能力兩種理解。設計活動可以是設計實驗、設計調查活動、設計劇情、設計制作工具等探究活動,也可以是“為蝸牛設計并建造一個‘家”“設計或改進一份均衡膳食菜單”等項目研究,還可以是制作之前的準備活動,如設計制作實物模型、設計一些有創意的小發明或小制作等。設計能力主要是作為解決問題和完成實際任務需要具備的能力之一,其既是科學學習中需要培養與發展的一種共同能力,又是在不同情境與任務中表現出來的獨特能力。

新課標中將設計活動與設計能力充分融合的內容主要是“技術、工程與社會”和“工程設計與物化”兩個核心概念,并分學習階段具體呈現了設計學習要求與活動,明確了技術與工程實踐涉及明確問題、設計方案、實施計劃、檢驗作品、改進完善、發布成果等要素。

(二)設計與設計思維的文獻理解

對于設計與設計思維研究的文獻眾多,不同的研究有著不同的視角與理解。有研究從職業角度出發,將設計解釋為一門學科,指出設計是利用設計師的敏感和設計師掌握的方法來匹配人們的需求,在考慮什么在技術上是可行的、什么是可行的商業策略基礎上轉化為客戶的價值和市場機會。[3]而設計思維則采用設計師的思維,將消費者的需求放在首位來解決問題,設計思維依賴于以同理心觀察人們如何與環境互動,并采用迭代、親身實踐的方法來創建創新解決的方案。[4]上述觀點是將設計與設計思維作為特殊職業人群(設計師)的工作與思維方式來理解。也有的研究認為設計是基于一定設想、有目的、有規劃的創造活動[5]。設計思維是學生通過獨立思考、依靠團隊合作來達成的動手實踐過程,學生發揮想象力和創造力并通過測試不斷優化方案,以解決實際問題為最終目標。[6]

從不同的視角研究會對設計與設計思維產生不同的認識與理解。筆者通過對文獻進行梳理,較為認同將小學科學中的設計理解為動手實踐,目的是讓學生把自己的想法變成有形的、可測試的過程與流程、制作與產品。而設計思維則是在科學學習中需要培養與發展的以解決方案為中心的一種獨特思考和實踐方式,是將遇到的問題和挑戰重新定義為機會并解決的迭代、非線性過程,培養設計思維的目標就是要讓學生跳出標準、勇于創新,并用創造力解決問題。

綜上可以看出,設計與設計思維沒有單一的定義。設計可以是一種方法、一種實踐。設計思維可以是一種策略、一種理念,也可以是一種看待自然和科學世界的方式。而開展設計和設計思維活動能夠為學生提供遷移與應用所學課程知識的機會,增加學生的參與度,鼓勵學生以新的方式展示他們的能力,同時還能提升學生合作學習、創造力和發散思維的能力等[7]。雖然設計活動的開展和設計思維的培養對學生有很多益處,但設計在之前的教學中往往被忽視,工程思維的滲透與培養幾乎被無視[8]。現實對教師和學生提出了很大的挑戰。對教師而言,開展設計思維活動的挑戰包括教學時間的限制,缺乏教育設計思維的教學經驗和有針對性的培訓,需要準備充足的學習材料與資源等。對學生而言,則面臨著參與活動時會產生困惑和沮喪、缺少好的想法和創造力、團隊合作學習時遇到的沖突與困難等。

二、設計思維的能力要素與實踐模型

新課標將“設計方案”作為技術與工程實踐的要素之一,并且明確了設計是工程的關鍵,可見技術與工程實踐的主要目標之一就是培養與發展學生的設計思維。

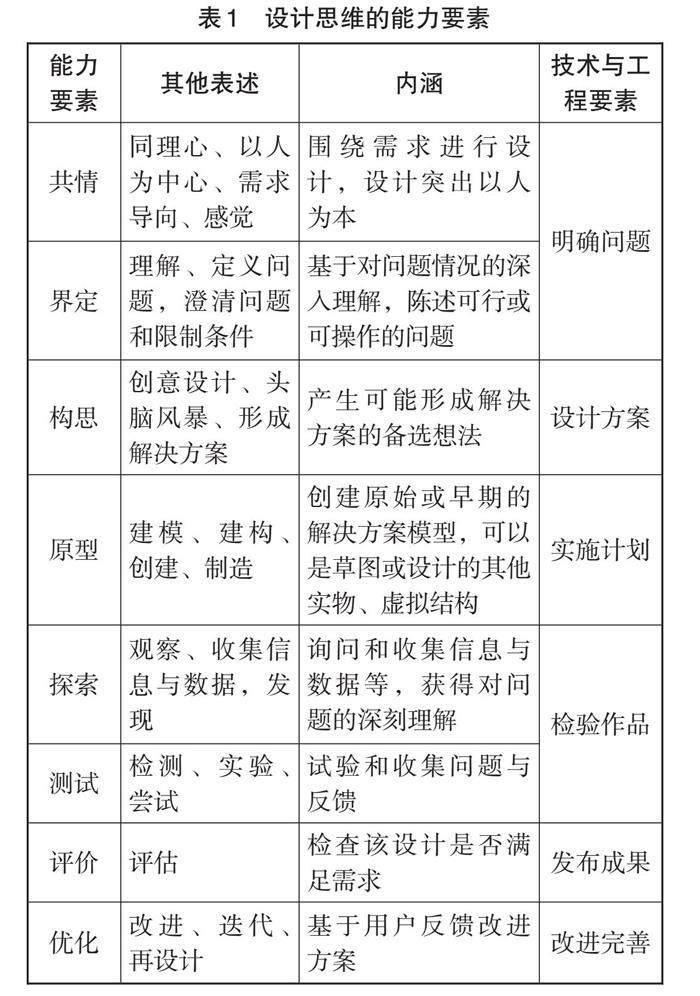

(一)設計思維的能力要素

筆者對已有研究梳理后發現,專家與學者對設計能力與思維的描述有多種方式,使用了不同的術語和行動序列對能力要素進行了描述,并聯系和融入了很多概念與屬性。有研究在對部分概念和模型識別的基礎上發現一些能力要素被頻繁地提及與使用,雖然對要素或能力有著不同的表述,但通過對內涵歸納后可以總結出如共情、界定、構思、原型、探索、測試、評價、優化等共同能力要素(見表1)。

從表1可以看出,無論是設計思維還是技術與工程實踐,彼此的要素能夠相互對應,設計思維強調共情與探索兩個要素,在技術與工程實踐中也能找到類似的表述。如在明確問題之前要針對實際需要,要根據實際效果來檢驗作品等。由此可見,可以將設計思維的培養作為新課標技術與工程實踐學習要求落實的主要抓手。

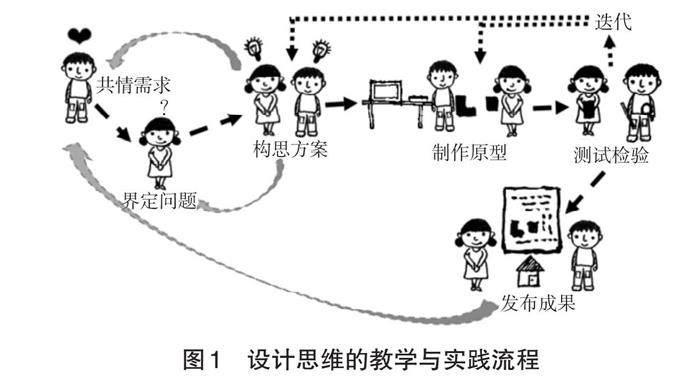

(二)設計思維的教學實踐流程

設計思維的各種能力要素并不是以線性的方式排列組成教師的教學過程或學生的實踐流程,而是一個迭代的、非線性的過程。新課標指出,要根據實際效果進行修改迭代。由此,筆者對設計思維的能力要素進行分析、匯總,形成了具體的教學與實踐流程(如圖1)。

圖1中需要重點說明的首先是共情需求,此能力要素是指學生在設計中需要設身處地為他人著想,在特定的情境或任務中用他們的眼睛觀看真正的世界,貫穿設計的全過程。其次是需要重視原型的制作,制作原型的目的是盡早發現與識別設計缺陷和可用性上存在的問題,避免時間、精力和資金的浪費,即使設計失敗也能盡早發現并以較低的成本失敗。最后是迭代,迭代不僅包括對原型的修改與優化,也包括在測試之后對方案的再構思與再設計,還包括對需求的再分析和對問題的再確定。

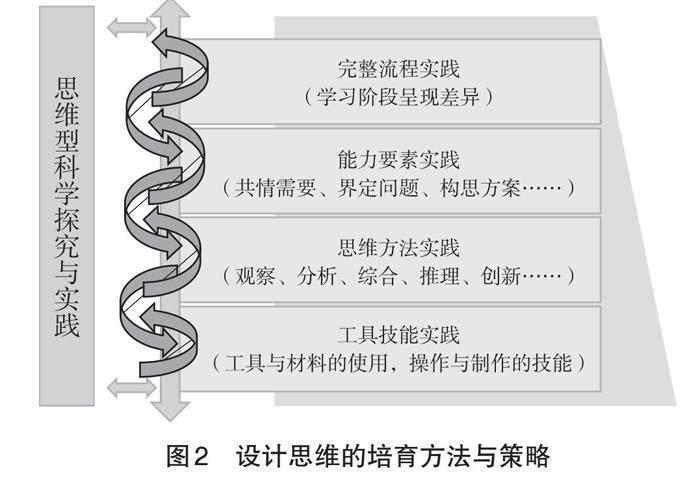

設計思維的教學與實踐流程為課堂開展設計教學提供了方向。然而,在實際教學中,教師還需要從學生的學習能力出發進行調整,不斷培養與鞏固學生的基礎技能和科學思維方法,同時針對每個要素進行培育與發展,最終形成較為完整與系統的設計思維,并內化成為學生學習與思考的素養(如圖2)。

設計思維的培育方法與策略呈螺旋式上升。在具體的培育中,教師需要根據學生學段進行差異化和發展性設計,在低、中學段的設計活動中多一些工具技能、思維方法和能力要素的實踐,在中、高學段可以重點開展能力要素和完整流程的實踐。當然,低學段也需要適當開展完整流程的設計實踐活動,但可以對要素進行刪減和簡化,以符合學生的認知與能力。與此同時,設計思維的培育也需要與其他思維型科學探究與實踐充分結合,需要以新課標中的具體學習目標和要求為基礎,在扎實的實踐中細化落實。

三、設計思維的課堂教學實踐

本文在厘清概念和對流程進行梳理的基礎上對設計思維的具體教學進行了探索,為工程與技術實踐的后續教學提供經驗與借鑒。

(一)不同目標視角下設計思維的實踐

從不同視角理解設計思維,定位不同的學習目標,會產生不同的過程與結果。為了幫助四年級學生學習新課標中“課程內容”的“12.2 ?技術與工程改變了人們的生產和生活”,教師設計了如下的情境。

情境 在我國有些地區一旦遇到下雨,學生就沒辦法上課了,因為這些地區的學校沒有電,而雨天教室光線暗,學生也就沒辦法繼續上課了。我們該如何幫助他們解決這個問題?

教師從不同視角出發進行教學實踐,具體教學流程如下(見表2)。

從上述兩種視角的實踐可以看出,設計思維的教學可以有不同的側重點。視角一是將設計思維作為解決問題的設計方法,目的是讓學生設計、制作簡易風力發電裝置,并在測試與迭代后完善制作,最終進行成果發布與展示。視角二看起來似乎與設計思維無關,但卻體現了設計思維在知人知生活的基礎上深挖需求,從而解決實際問題的本質,是將設計思維作為解決問題的方法。雖然視角二中界定的問題在短期內無法得到解決,而且問題也變得越來越大、越來越復雜,但充分體現了設計思維不是“快餐”設計工具與思維方法。因此,在實踐中,教師對設計思維的不同認識會產生不同的教學過程與結果,在給予充足時空和資源支持后,學生就能創造出令人驚訝的成果和展現出令人難以置信的認知能力。

上述實踐也對科學探究、工程與技術實踐中的情境創設產生了一定的啟示,如真實的情境能夠引發學生的興趣,促進學生對問題的界定和方案的形成等。然而從學生學習多元、立體、復雜的過程與結果來看,真實情境對設計思維的形成而言并不是直接的線性關聯,也并非只有真實情境才能生成設計思維。教師需要根據具體的培養與發展目標創設合適的情境或場域來發展學生的設計思維。

(二)跨學科視角下的設計思維實踐

設計思維實踐不僅是科學課程的學習要求,也是藝術、勞動等課程的學習目標,將設計作為跨學科教學的抓手有著獨特的優勢。教師可以借鑒已有研究和新課標要求,明確設計的具體表現水平,如將設計圖分為“無標注,設計不合理”“有部分標注,設計比較合理”“標注清晰,設計合理”等不同表現水平[9]。另外,明確中、低學段學生的設計要求為能根據日常生活經驗,在仔細觀察和比較后能夠發現物品的常見功能,能夠繪制圖紙,以滿足部分設計要求,并在教師的引導下選擇所需的主要材料,具備設計簡單實施方案的能力;高學段學生能夠根據生活經驗運用類比和示例設計符合要求的模型,在任務要求明確的情況下憑借所學知識和經驗進行分析、比較和選擇合適的材料與工具,設計的方案能基本滿足要求,設計的圖紙基本符合規范性要求等。基于此,教師為五年級學生設計了“為綠蘿制作簡易自動澆水裝置”的活動(見表3),讓學生經歷設計思維流程的同時,將其他課程的知識與能力遷移應用,發揮設計思維促進跨學科學習能力發展的作用。

在“為綠蘿制作簡易自動澆水裝置”的教學中,教師融合了多門課程的教學要求,也充分讓學生遷移與應用科學課程中習得的科學觀念、科學思維等素養。通過實踐,教師發現需要在兩個階段給學生提供充分的時間、資源和支架支持。一是從繪制草圖到形成設計圖的過程中,需要幫助學生意識到草圖和設計圖之間的差別。為此,教師提供了適合小學生的較為標準的設計參考圖,學生圍繞需求和問題對設計圖反復論證,形成了符合需求的圖樣。二是在學生根據圖樣原型制作、測試和改進的過程中,教師既需要給予學生充足的時間和空間,也需要給學生提供指向測試與改進的學習單,時刻提醒學生要滿足的需求和要解決的問題。在實踐中發現,設計思維的培育與養成不可能一蹴而就,也不僅是科學課程的任務,需要所有課程的共同努力。

以設計思維培養為抓手開展工程與技術實踐不僅符合新課標的要求,也被實踐證明是可行的,這種方式受到學生的喜歡,并對學生的發展起到了積極的作用。在新課標學習與課堂轉化的過程中,教師需要在梳理課標要求的同時借鑒已有的豐富研究,從學生的興趣和實際能力出發進行設計與實施,使核心素養在課程實踐中落實。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.義務教育科學課程標準(2022年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2]胡衛平,郭習佩,季鑫,等.思維型科學探究教學的理論建構[J].課程·教材·教法,2021(6):123-129.

[3]BROWN T. Design thinking[J]. Harvard business review,2008(6):84-92,141.

[4]TUTTLE G. What is design thinking and why is it important?[EB/OL].(2021-02-24)[2022-12-20]. https://www.wework.com/ideas/professional-development/creativity-culture/what-is-design-thinking.

[5]義務教育科學課程標準修訂組.義務教育科學課程標準(2022年版)解讀[M].北京:高等教育出版社,2022.

[6]周子明,張志,袁磊.融入設計思維的STEAM教育:模式構建與案例分析[J].現代遠距離教育,2021(1):56-62.

[7]RABER C. Design-based learning for the elementary school classroom[D]. Vancouver:Emily Carr University of Art and Design,2015.

[8]喻伯軍.小學科學教學關鍵問題指導[M].北京:高等教育出版社,2020.

[9]李薇.基于深度學習理論的小學科學單元項目式教學設計:以教科版“船的研究”單元為例[J].中小學課堂教學研究,2023(8):32-36.

(責任編輯:羅小熒)