表達性藝術治療在初中情緒管理輔導課中的運用

肖然月

摘要:情緒管理是初中生心理健康教育課的重要內容,表達性藝術治療有形式豐富、非語言渠道、減少防御和阻抗等優勢,教師可以將其引入情緒管理輔導課中,通過繪畫、黏土、音樂、詩歌、心理劇等藝術載體,幫助學生實現表達情緒、整理內在沖突、心理成長的目的。結合教學經驗,闡述了初中情緒管理課中表達性藝術治療五種形式的具體運用,即繪畫、黏土、OH卡牌、拼貼畫與詩歌,并指出了實踐中的注意事項。

關鍵詞:情緒管理;繪畫;黏土;OH卡牌;拼貼畫;詩歌

中圖分類號:G44文獻標識碼:B文章編號:1671-2684(2024)15-0035-05

初中生處于青春期前期,生理和心理發育尚未成熟,情緒波動大。主要情緒特征有缺乏穩定性、表現兩極性,很容易在某個瞬間體驗到強烈的情緒,并被情緒綁架,以粗暴不計后果的方式表達情緒[1],情緒管理能力不足。具體表現為:(1)情緒覺察能力不足。當情緒發生時,如果處于較高生理喚起的程度,很可能會以沖動和危險的行動來表達情緒[2]。(2)回避、否認自身存在的消極情緒。青春期自我中心主義會導致 “假想觀眾”和“個人神話”的思維歪曲現象[3]。“假象觀眾”即認為自己是所有人注意的焦點,在表達情緒的時候采取回避的態度;“個人神話”即認為自己能掌控所有的情況,不愿意展現脆弱的一面,否認消極情緒的存在。此外,初中低年齡段抽象思維發展不足,即使學習了情緒ABC理論,部分學生還是不能很好地應用。

不恰當的情緒表達不利于建立良好的人際關系,也不利于學業發展,因此,提升情緒管理能力對初中生的成長尤為重要。我校在實踐中開設了情緒干預課程,并將表達性藝術治療融入其中,取得了一些成效。下文就表達性藝術治療在初中情緒管理課程實踐中的應用作詳細闡釋。

一、表達性藝術治療概述

(一)表達性藝術治療的概念與取向

表達性藝術治療(expressive art therapy)是治療師基于心理理論的基礎,運用多種藝術手段,幫助來訪者在藝術創作過程中緩解情緒、調節內心沖突,從而促進心理成長的一種治療形式[4]。主要使用的藝術媒介有繪畫、黏土、拼貼、沙盤、舞蹈、詩歌、心理劇等。

表達性藝術治療有兩種取向,一種取向認為藝術作品是治療的工具,治療師和來訪者利用這一工具,在象征的層面交流,咨詢師可以對藝術作品進行分析與解釋,也可以從來訪者對作品產生的自由聯想切入進行交流。另一種取向認為創作的過程即是治療[5]。藝術創作過程中內心防御機制觸發較少,來訪者潛意識的情感沖突更容易表達和整理。

初中心理輔導課堂中,教師可以將這兩種取向結合起來:一方面,鼓勵學生自由創作,在創作過程中宣泄情緒。另一方面,設置特定的問題,引導學生與作品對話,從作品中看到并理解自我;也可以在學生創作過程中進行觀察,對于個別學生,有針對性地向其就作品提問,引導學生與作品對話和交流,促進學生心理成長。

(二)表達性藝術治療在心理課堂中應用的優勢

1.豐富的媒材有助于提升學生課堂參與度。表達性藝術治療涉及多種媒材,能增強課堂的趣味性,令學生自發地產生好奇,吸引學生主動參與到課堂環節當中[6]。

2.突破語言表達的局限。那些不善于用語言表達情感或者情感隔離的學生,在一般的心理課堂上參與度較低。表達性藝術的方式可以讓他們規避不擅長語言表達的劣勢,在非語言的創作中充分表達自己,并透過作品覺察自己的情感,推動自我理解與整合[7]。

3.降低學生的防御和阻抗[5]。青春期學生因為全能感與自我中心的思維方式,會過多擔心教師或同學的評價,藝術創作的方式能讓學生心理上感到更安全,被評判的擔心減少,從而更加自由地表達。

4.提供了一個安全宣泄情緒的途徑[8]。藝術本身即療愈,藝術創作的過程沒有任何破壞性,情緒也能得到表達。情緒能被表達,學生的困擾程度也將隨之減輕。

二、融入表達性藝術治療的初中情緒管理輔導課程目標

“情緒輔導”是心理健康教育工作的重點內容之一,初中階段具體教育內容為鼓勵學生進行積極的情緒體驗與表達,并對自己的情緒進行有效管理。依據此,我們設置了融入表達性藝術治療技術的初中情緒輔導課程目標。

1.看見情緒,接納情緒。引導學生認識情緒,并將情緒視為一個客體,看到它的存在,接納情緒本身,不用好壞對錯去評判。

2.表達情緒,聽見情緒的聲音。引導學生借助藝術的方式,在安全的環境中表達情緒,降低情緒引發的生理喚起強度。引導學生看到情緒背后的心理需要,對情緒形成新的認識,促進對自我身心的理解。

3.培養積極情緒。引導學生發現生活中的美好事物,感知、體驗積極情緒,并從積極體驗中總結經驗。

4.探索方法,調適情緒。幫助學生找到適合自己的情緒調適方法,指導其在團體中尋求更多的資源。

三、表達性藝術治療在初中情緒管理輔導單元課程教學中的實踐

(一)繪畫表達,看見與評估情緒

情緒水平的評估可以采取量表的形式,如“焦慮情緒自評量表”。但初中學生已經能夠識別量表選項的設計意圖,部分學生在做心理測試的過程中會有意識地根據自己的需要來夸大或回避實際情況,導致測試結果不準確。在情緒單元課程教學中,教師可運用表達性藝術治療來減少學生的心理防御。

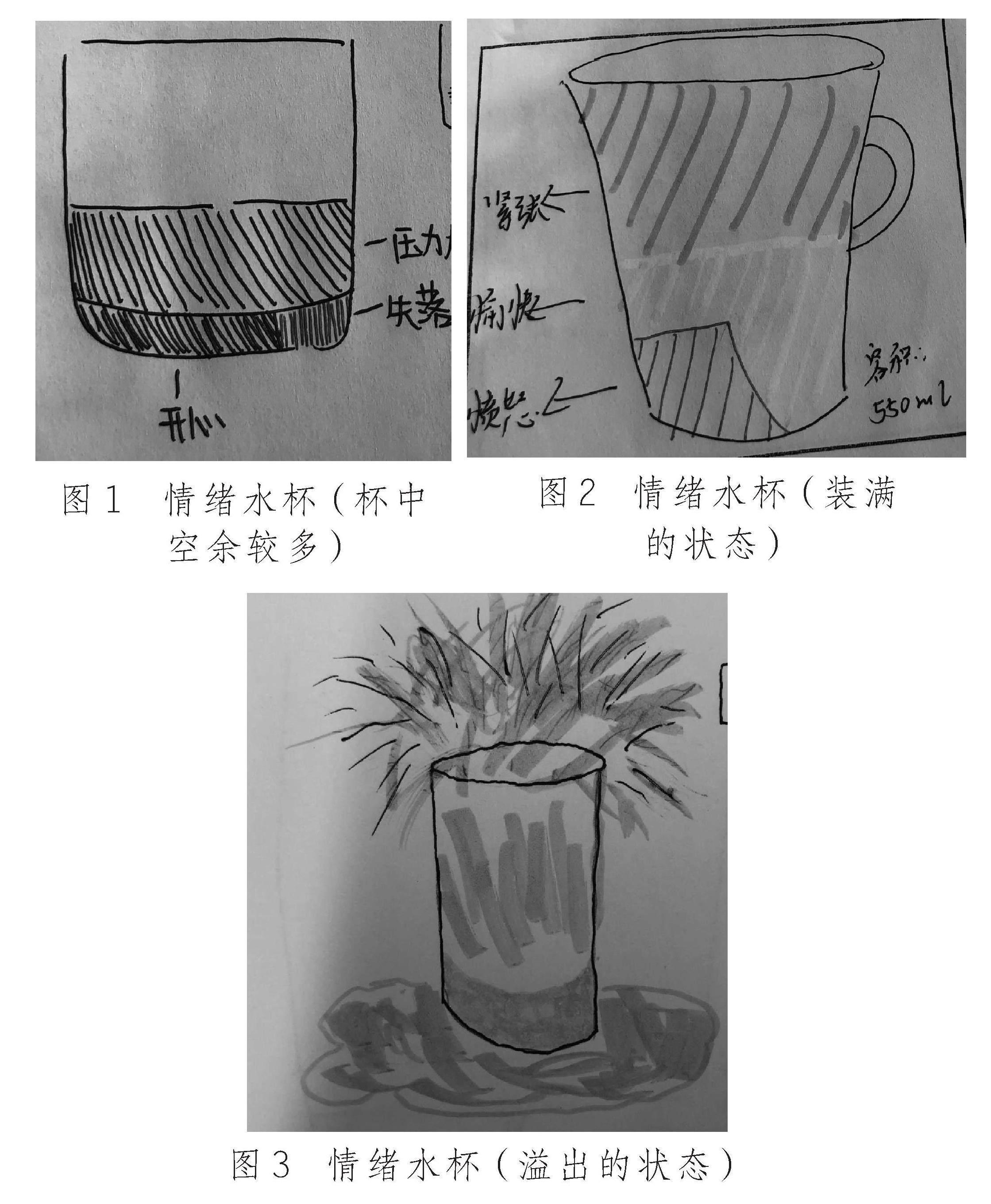

例如,在“情緒知多少”一課上,教師運用繪畫的方式,讓學生繪出“情緒水杯”以覺察自己此刻的情緒狀態。

教師:“如果用水杯代表一個人的情緒容量,每個人的‘情緒水杯容量都不一樣。有的同學此時是‘超大杯的容量,有的同學此時是‘茶杯的容量。‘超大杯同一時間可以迎接更多情緒力量,而‘茶杯同一時間能接住的情緒就少一些。除了杯形大小,杯中已有的水量也會影響情緒接受能力,它們就是你此時此刻心中積累并未消化的情緒。”

之后,學生通過杯子的大小、不同的顏色或者圖案的液體來表示此刻的情緒狀態。有的學生自認為情緒調節能力較好,不易受情緒困擾,就會把杯子畫得比較大,或者杯中留的空余較多(見圖1)。有的學生認為自己常常被情緒困擾,容易抑制不住情緒發火,就會把杯中的液體裝滿(見圖2)。還有學生畫出液體已溢出來的情況來表達自己情緒難以承受的感覺(見圖3)。畫完“情緒水杯”后,教師讓學生標注杯中情緒的種類,通過對情緒的命名,引導學生整理心中的情緒。用這樣的方式讓學生與情緒保持一定距離,允許每種情緒的存在,不給情緒貼上好壞對錯的標簽。

(二)黏土雕塑,聆聽情緒的聲音

用黏土捏情緒的方法在對比較強烈的情緒進行輔導時效果較好。憤怒是一種強烈的情緒。研究表明,負性情緒中,憤怒與后續產生攻擊性行為的相關性較顯著[9]。憤怒情緒會增加青少年問題行為的出現率,使之做出不當行為。在憤怒情緒輔導的主題課中,可以選擇用黏土作為媒材,指導學生用黏土做出立體的作品,既可以表達情緒故事,也可以將憤怒積攢的力量形塑出來,降低情緒喚起水平,就不容易做出沖動的行為。

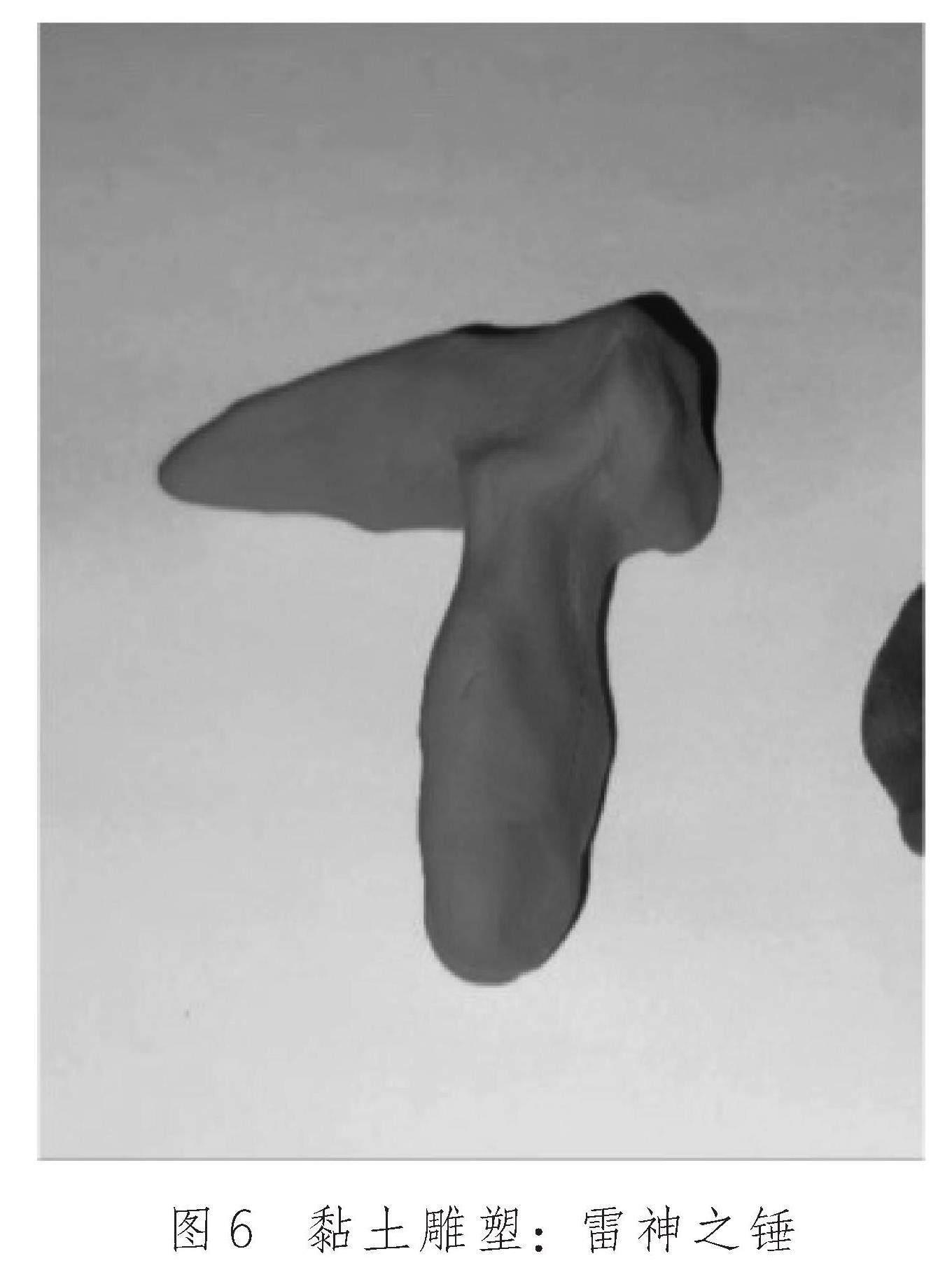

在“我的憤怒朋友”一課中,教師在工作環節讓學生捏出代表憤怒情緒的作品,并分享自己的情緒故事。學生A捏出了一個有關憤怒的表情包,描述道:“它著火了,并大叫著‘作業太多了。”(見圖4)學生B捏出了一個摔壞的手機,描述道:“玩游戲輸了一晚上,氣得我想摔手機了。”(見圖5)想摔手機是學生內部心理活動的現實呈現,作品將學生心中因憤怒而產生的破壞沖動展現了出來。

隨后的環節中,教師運用心理劇的角色扮演技術,讓學生與同桌一組,同桌扮演自己,而自己扮演情緒,說出“憤怒情緒”的心聲。學生C說道:“我是‘雷神之錘(見圖6),雖然不鋒利,但很有力量,我可以保護你(學生C自己)。”通過將內心的憤怒故事以具體、形象的方式表達出來,學生可以在一定距離以外觀察自己的憤怒,不會因被情緒“綁架”而做出沖動行為,可能還會看到憤怒情緒背后的積極力量。

(三)卡牌結合黏土,看到并整理心中恐懼

在疫情的特定背景下,學生的恐懼情緒比以往強烈,因此在心理課堂上為學生創設表達此類情緒的機會很有必要。許多男生認為承認害怕是自身軟弱的表現,在這個主題上很抗拒,例如有的男孩子會說“我無所畏懼”。教師針對學生的這一特點,選擇運用卡牌作為導入,通過選卡牌降低學生的心理防御,并在這一過程中投射出學生的內心感受。

例如,教師呈現OH卡牌,讓學生從中選擇一張卡牌代表他們對疾病的感受,并用黏土表達出心中的情緒。學生A選擇了畫有“死神”的卡牌(見圖7),并捏出了一個貌似鬼怪的形象來表達內心的害怕。學生B選擇的也是“死神”,他說:“我捏了一個可愛的死神,還給它戴了一個蝴蝶結發卡和耳環,這樣一來我就可以不那么害怕了。”(見圖8)學生B在分享結束后繼續創作,繼續裝扮“害怕”的情緒。

(四)制作拼貼畫,整理內在沖突

悲傷和抑郁情緒也是初中學生常見的消極情緒。部分學生抑郁和悲傷的情緒源于內心嚴苛的“超我”帶來的自我批評和自我否定。此外,初中生的情感重心從家庭轉移到了同伴身上,對同伴依賴程度較高,他們常常在同伴交往中遭遇重重矛盾,來自同伴的負面評價和攻擊會令他們產生悲傷與抑郁情緒,但是只有少部分學生能恰當地表達自己的情緒。針對此種情況,教師設計了“否定的聲音”一課,來引導學生探討難過的

感受。

課上,教師引導學生探討他人的議論、批評、否定帶給自己的感受,并將這一感受畫出來。大多數學生都能自然地定格一個畫面,并將其畫出來。學生A描述道:“這些挑剔、嫌棄、貶低的聲音非常刺耳,我用手捂住了耳朵,但是它們仍然在我身邊,在我做不出題的時候就會跳出來嘲笑我。”(見圖9)。隨后,教師指導學生將“否定的聲音”和“自己”都剪下來,并在畫冊上選取喜歡的素材剪下來,將剪下來的素材重新組合,貼在新的A4紙上。學生A完成后分享道:“我并不能消除掉這些聲音,但是我剪了一個圍墻、一些綠植來阻隔這些討厭的聲音,安排了一個豌豆射手和它們對抗;貼了一個清潔工,將它們清掃干凈。這樣一來,至少我能擁有片刻寧靜。希望在我‘翻了白眼之后,我的思緒能像小鳥一樣自由。”(見圖10)

(五)繪畫與詩歌,感知積極情感

除了調適負性情緒外,表達性藝術治療也可以用在積極情感體驗的覺察與表達中。在心理課“定格幸福瞬間”中,教師列舉了本班“年度被愛瞬間”“年度高光時刻”,引導學生檢索自己這一年的積極體驗,并用簡筆畫繪制個人的幸福瞬間,完成后,選取(創作)相應的詩句或者歌詞給幸福瞬間“題詞”,表達內心的自豪感與幸福感(見圖11)。

四、課堂安全感建立的思考

安全的課堂氛圍有利于學生探索自我。為此,教師可以在學生創作前作相關提示,營造安全的氛圍。在學生分享的過程中,通過鼓勵真實的分享與制止不當的發言,來進一步維持安全的氛圍。

第一,減輕學生“畫不好”的顧慮。

許多學生在首次用繪畫表達情緒時會擔心畫不好,有“我不會畫”“我沒學過,繪畫水平很差”之類的擔憂。對此,教師要提前告知學生,“心理課上的繪畫只是工具,不考繪畫功底,表達內心所想即可”。也可以通過自我暴露的方式,展示自己所繪制出的、畫技普通卻能表達內心的繪畫作品,從而減輕學生在創作時的顧慮。

第二,允許學生不同程度的自我暴露。

教師需要提前告知學生作品是否需要上交、是否需要寫名字,也可以讓學生自主選擇作品可否展出、可否拍照。青春期的學生自我意識進一步發展,形成了邊界意識,有了自己的秘密,會根據作品的潛在觀眾來決定自我在作品中袒露的程度。教師提前告知并允許學生選擇自我暴露的程度,會讓學生更有安全感。具體的操作要求可以在課件中標明,也可以在學案中設置選項讓學生勾選。

第三,不暴力分析,保護學生。

表達性藝術治療在情緒輔導課堂中使用的目的是幫助學生通過藝術的途徑更安全地表達和整理情緒,提升情緒管理能力,對作品的分析應該立足于促進學生感悟和思考的層面。教師應該持尊重和呵護的態度,對學生作品不能武斷地當眾下結論,更不能用居高臨下的評判性語言去評價。即使是積極的評價,也要慎重。教師更應該揣著答案,通過提問促進學生思考。如果在課堂公開分享的階段,有學生出現惡意評判他人的情況,教師應立即制止。例如有學生說:“他的全部都涂黑了,內心肯定很陰暗。”教師可以用這樣的提問引導學生:“你是不是想表達看到他的作品時,你感到了恐懼?”如果學生給予肯定的回答,可以繼續引導:“這是你的感覺,可能和作者想表達的一致,也可能不同。作者如果想回應可以回應,如果不想也可以先放一放。”

綜上所述,表達性藝術治療應用于初中生情緒輔導,能有效幫助學生提升情緒管理能力。隨著學生情緒理解能力的增強,還可以結合其他方法,如正念冥想、行為療法、漸進式肌肉放松或者合理情緒療法等,引導學生探究情緒背后的不合理信念。

參考文獻

[1]蔣薇美. 初中生心理健康自助手冊教學參考資料(試驗本)[M]. 上海:上海教育出版社,2015.

[2]Carmen Richardson. Expressive art therapy for traumatized children and adolescents[M]. New York and London:Routledge,2016.

[3]羅伯特·費爾德曼. 發展心理學——人的畢生發展[M].蘇彥捷,鄒丹,譯. 北京:世界圖書出版公司北京公司,2013.

[4]章學云. 表達性藝術治療研究綜述[J]. 上海教育科研,2018(2):78-81.

[5]孫小然. 表達性藝術治療應用于中小學心理健康教育的研究[J]. 中小學心理健康教育,2023(15):9-13.

[6]張蓉. 表達性藝術治療融入中學心理輔導課的探索實踐[J]. 中小學心理健康教育,2023(34):25-28.

[7]孫苗苗. 表達性藝術治療在高中心理健康教育課程教學中的實踐應用[J]. 黑龍江教育(教育與教學),2023(10):89-91.

[8]鐘婷婷,王新. 體驗情緒心流 播撒心理陽光——初中學段“情緒”模塊課程教學及教育活動的實踐與思考[J]. 華夏教師,2023(22):28-29.

[9]詹清和,周敏,卞茜,等. 初中生的暴力行為及憤怒情緒特征[J]. 中國心理衛生雜志,2018,32(7):558-563.

編輯/于 洪 終校/石 雪