PBL教學法在初中散文教學中的應用

梁玲飛 梁佳安

摘 要 散文教學是初中語文教學的重要組成部分。以汪曾祺《昆明的雨》為例,基于散文教學的要求,探討PBL教學法在散文教學中的實踐應用。

關鍵詞 PBL教學法 ?散文教學 ?實踐應用

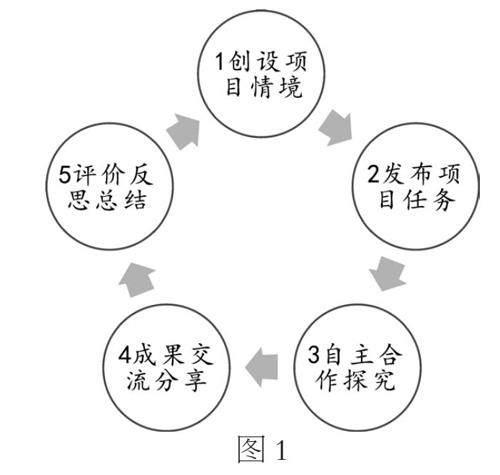

以汪曾祺《昆明的雨》為例,采用PBL教學法,兼顧散文教學目標,探討PBL教學法在初中散文教學中的實踐應用,以此激發學生學習散文的興趣,同時促進生核心素養與語文綜合能力的提升。本次PBL教學,遵循以下幾個環節:

一、激趣情境的創設,提升學生參與度

創設情境是展開散文項目化學習的第一步,所創設的情境始終貫穿散文項目式學習的全過程,并且該情境要讓學生獲得遷移能力,提升整體性思維。在此前提下,教師應思考創設怎樣的情境才能激發學生的學習興趣。

“讀書分享會”“文學評論會”這類情境創設,往往使那些語文基礎相對薄弱,對閱讀興趣欠缺的學生望而卻步,初中階段的學生雖然身處校園的時間遠多于校外,但學生的校外生活豐富多彩,如街舞、漢服、動漫展等,都彰顯著青春期的少年應有的活力與能力。因此只有越真實,越貼近學生日常生活的情境才能極大地調動學生參與情境活動的興趣。

基于對學生主體特點的考慮,在《昆明的雨》的教學中,創設如下情境:

元旦將近,學校準備開展校園主題文化節,八年級將合力打造校園文化長廊,將每個班級打造成“主題文化館”,我們班的任務是打造“汪曾祺——昆明的雨”主題文化館。請你獻智獻策并積極參與。

該情境在創設時,恰巧臨近元旦。元旦作為法定節假日之一,學校總會開展文娛活動,營造節日氣氛,而主題文化館的打造與學生所熟知的cosplay表演、文化節活動有極大的相似性。在情境活動發布后,就有不少學生頻頻發問“老師,學校真的會開展主題文化節嗎”,甚至平常對語文學習興趣缺乏的學生,也主動詢問活動相關事宜。無疑,真實而又貼近學生生活、符合學生年齡特點的項目情境能夠極大地激發學生的參與熱情。

二、項目任務的提出,符合語文學習特征

采用PBL教學不能為了活動而活動,而要回歸到學生的學習。因此“汪曾祺——昆明的雨”主題文化館的打造中,可設置“項目活動一:場景布置的選擇”“項目活動二:表演情境的選擇”“項目活動三:主題場館情味提升”三個項目任務。這三個任務均立足于《昆明的雨》這篇散文文本的特質而展開。以“項目活動一:場景布置的選擇”為例。

師:打造主題文化館,首先要營造氣氛,同學們會選擇哪些事物作為“汪曾祺——昆明的雨”主題文化館的場景布置元素?

生1:節日彩帶、零食飲料、音樂……

學生對于場景布置并不陌生,并能很好地遷移生活經驗。但學生的遷移是機械的遷移,未能扣住“汪曾祺——昆明的雨”的主題。在指出這一問題后,學生能很快將文本中的“仙人掌、菌子、楊梅、緬桂花、木香花”選出來作為場景布置的元素。

師:同學們選的元素好像和“昆明的雨”沒有關系啊?

生2:這些景物都和“雨”有關,因為昆明的濕潤使得倒掛的仙人掌還能開花,而菌子、果子、花也是昆明雨季特有的。

這些本來看似毫無相關性的事物,都因“雨”聚在一起而具有“昆明味”,這也恰恰體現了散文“形散神聚”這一特點。

師:但是同學們選擇的元素中,“靈魂”事物“雨”好像沒有出現,怎么辦呢?

生3:通過干冰進行人工降雨!

“人工降雨”是諸多學生憑借其已有的科學知識能想到的最為直接的方法,部分學生甚至在小組討論中探討如何架構室內人工降雨裝置。但是基于工程投入大,操作難度大的現實問題,學生最終想到了簡單易操作的“雨聲背景音樂”。在背景音樂的選擇上,學生絲毫不含糊。

生4:“我不記得昆明的雨季有多長……好像是相當長的”,音樂可以采用循環播放模式,營造雨季綿長的特點。

生5:昆明的雨“下下停停,停停下下”,不是“下了又停,停了又下”使人煩悶的,因此剪輯的雨聲應當有間隔,并且音樂的風格應當輕柔、悠閑、使人動情。

可見,學生在完成“項目活動一”的時候不僅要充分調動已有的知識儲備和生活經驗,同時還要挖掘文本內容,解決遇到的問題。伴隨“項目活動一”的解決,學生對散文文體的把握及對散文的閱讀和理解都得到了一定程度的提升。

在“項目活動二:表演情境的選擇”中,學生在解決問題時不僅對昆明的雨“明亮、豐滿、使人動情”有了更深入的了解,而且品味了汪曾祺散文中的“風俗味、生活味、人情味、文化味”,甚至對汪曾祺散文擅長選取“凡人小事”,語言“淡而有味”的個人風格建立了認知。在表演情境的落實中,學生的朗讀、品讀、組織、交流等語文素養能力均得到展現或提升。

三、異質分組分任務,自主合作共探究

PBL教學中,活動探究是核心環節。學生通過自主合作探究,不僅能提升自己的知識學習,而且在任務完成的過程中也能培養和提升自己的技能。

1.異質組員,協作完成,各展所長

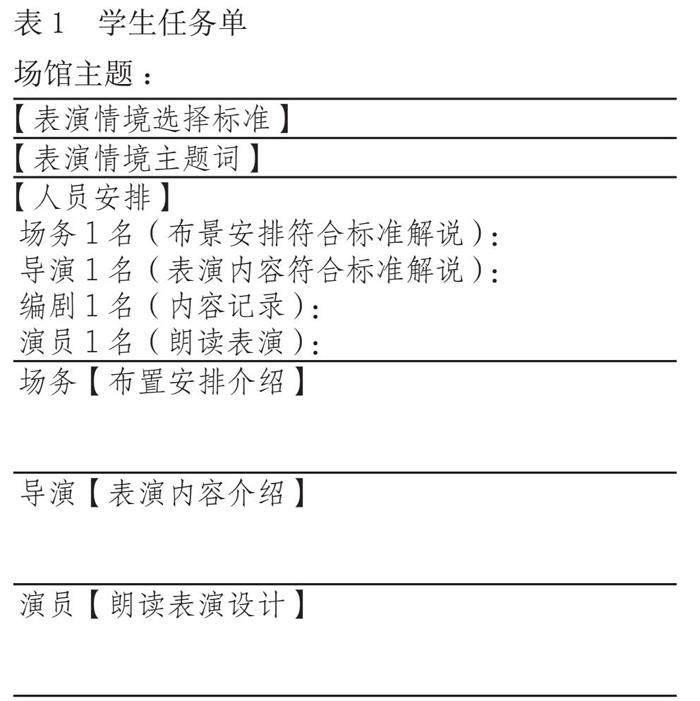

表1是“項目活動二:表演情境的選擇”中的學生任務單。為完成項目任務,學生需要組隊完成,學生小組的建立以平常的學習小組為基礎,根據任務要求做簡單的自由調整后形成能夠發揮各自所長的異質組員。本項目活動中的人員安排,在任務完成過程中每個組員并非單獨完成各自任務,而是基于小組協作后,發揮各自所長,例如場務學生應具備一定的動手能力,能夠完成表演場景道具的制作、布置;演員學生往往表現力較強,喜歡在同學面前表演,具備一定的表演能力,但是表演過程中有時候并非只需要一個演員,其他組員亦需要協助表演的開展。

2.自主表達,小組探討,初現成果

在學生完成項目活動的過程中,需要給學生提供充分的自主合作探究的時間,教師要全程關注學生的學習過程,及時發現學生在學習活動中存在的問題并加以引導,必要時為學生提供指導和幫助。

生1:我想要表演撿雞樅的畫面,因為這個畫面非常有趣。

生2:我準備表演買楊梅,小姑娘的聲音嬌滴滴的一定很好聽。

……

在表演情境的選擇討論過程中,學生能緊扣《昆明的雨》進行表演內容的選擇。然而學生的這些選擇以個人喜好為主要依據,主題性、目的性不強,重合率較高。為解決這一問題,教師要讓學生明確我們是在打造“汪曾祺——昆明的雨”主題文化館,場景布置的選擇上要把握住“昆明味”,而表演情境的選擇也要把握明確的標準。標準是什么?

組1:場景布置要基于“昆明的雨”來選擇布景要素,情境把握也應該以“昆明的雨”為標準,昆明的雨具有“明亮、豐滿、使人動情”的特點,以此為標準,再從課文中挖掘表演內容。

組2:我們組表演“倒掛仙人掌”,昆明的仙人掌多,而且極肥大,彰顯了植物的旺盛,而植物的旺盛得益于昆明雨水的豐滿,也正因如此,仙人掌水分飽和,顏色濃綠,即使倒掛還能開出金黃色的花,顏色明亮。倒掛的仙人掌又是昆明的風俗,寄托了人們美好的希望,多么動人!

組3:我們想要展現“同行小酌”,白色的木香花,綠釉的土瓷杯,在細雨中顏色是多么明亮,同樣受到昆明豐滿雨水的滋潤,木香的大是不多見的,它能夠將院子遮得嚴嚴的。

……

明確標準后,學生能在小組合作中探討文本,有理有據地解說“倒掛仙人掌”“追火車、吃菌子”“賣楊梅”“摘送緬桂花”“同行小酌”都是如何達標的。然而情境表演真的只需要符合標準就可以了嗎?同樣都是符合標準的情境,小組情境表演又憑借何種與眾不同的 “主題”脫穎而出呢?

為解決以上問題,學生要通過查找資料,在小組討論中完成任務單的設計,并在小組成員的共同努力下,創作出項目產品。

四、成果的交流分享,項目的優化提升

情境表演各具主題。項目成果的展示,在分享過程中共享經驗成果,發現、總結不足之處,并共同探討提升方式。基于“表演情境的選擇”要突出獨有的“主題”特點,學生在課堂的舞臺上大顯身手。

導演解說:我們平常聽到的叫賣聲,男生的聲音洪亮,一聲接一聲,甚至在人家門口大聲叫賣,常常令人煩躁。而苗族女孩子賣楊梅時只“坐在人家階石一角”“不時吆喝一聲”,既不影響主人家,也不擔心賣不出去,主人家也似乎默許了她,這是美好的“人情味”。

“人情味”正是不同于“生活味”的獨特主題。通過小組展示交流,學生最終將表演情境的主題確定為“風俗味、生活味、人情味、文化味”。同時,學生對情境表演提出了優化意見。例如賣楊梅的小姑娘可以穿上苗族服飾,戴上小花帽,最好能有一雙繡滿幫花的鞋,除了對小姑娘的服飾作了設計以外,學生對小姑娘的動作、神情也作了優化設計。

項目任務優化升級。在交流合作中,學生的綜合能力得到了充分的展示,項目成果的展示形式也是多種多樣的,可以是口頭匯報,也可以是情境表演。主題場館中的情境表演模擬了汪曾祺筆下“昆明的雨”,為參觀者營造了身臨其境的氛圍,雖然各表演情境主題明確,但尚未形成整體,同時這樣的情境表演也不足以表現作者對昆明的“情味”。“項目活動三:主題場館情味提升”要求學生深入探討解決該問題,讓主題文化館升級優化,不僅能展現“昆明的雨”,還要使參觀者體會到汪曾祺的獨特“情味”。

通過學生的交流分享,“汪曾祺——昆明的雨”主題場館項目策劃得到明顯的提升。汪曾祺以其詩化的語言回憶了昆明生活的凡人小事,然而二十世紀三四十年代的昆明、江蘇都在日軍的炮火影響下,作者在昆明西南聯大的日子也是艱苦異常,物價飛漲,時常要“跑警報”,然而作者卻展現出了在災難面前的恬然自適。我們閱讀《昆明的雨》,可以感受到昆明的美好,領略到汪曾祺的閑適從容。汪曾祺將人世間的苦難過濾成美好展現在我們前面,而這份獨特的從容悠閑浸透在《昆明的雨》中,更烙印在汪曾祺其他的文章中。

[作者通聯:浙江臺州市路橋區第三中學]