珠三角地區老年人養老需求、服務偏好及養老傾向的城鄉差異性分析

楊華杰 黃翔 梁家斌 賈至慧 衛慶國 王皓翔

摘要:目的 了解珠三角地區常住老年人養老需求、服務偏好及養老傾向的城鄉差異,為科學規劃和配置城鄉養老資源提供參考。方法 采用多階段分層隨機抽樣方法,在珠三角地區選取2個地級市的7個社區衛生服務中心,對到中心就診的1919名60歲及以上的城鄉常住老年人進行有關養老需求、服務偏好及養老傾向的問卷調查。結果 共調查珠三角地區城市老年人641人(33.4%),農村老年人1278人(66.6%);城市老年人和農村老年人的子女情況(χ2=43.379,P<0.001)、對社會化養老服務項目的購買意愿(χ2=104.141,P<0.001)和對養兒防老觀念的態度(χ2=65.632,P<0.001)差異均有統計學意義;農村老年人偏好家庭養老的比例(71.8%)顯著高于城市老年人(57.1%)(χ2=41.373,P<0.001);城市老年人明確表示傾向于選擇機構養老的比例(62.2%)顯著高于農村老年人(44.0%)(χ2=57.007,P<0.001)。以家庭養老為參照,城市老年人中家庭月收入與支出有余和基本持平的選擇機構養老和社區居家養老的傾向均更低,城市男性、大專及以上文化程度、有購買社會化養老服務項目需求的老年人更偏好社區居家養老;本地戶籍的農村老年人更傾向于選擇機構養老和社區居家養老,非獨生子女、對生活狀況感到滿意的農村老年人選擇社區居家養老的意愿更低。結論 應充分考慮老年人在養老需求、服務偏好及養老傾向存在的城鄉差異,科學規劃和合理配置城鄉養老資源,結合城鄉地區特點因地制宜發展多元化的社會養老服務。

關鍵詞:城鄉差異;養老需求;養老服務偏好;養老傾向

中圖分類號: R161.7文獻標識碼: A文章編號:1000-503X(2024)02-0193-11

DOI:10.3881/j.issn.1000-503X.15750

Differences in the Elderly Care Service Demand,Preference,and Tendency Between Urban and Rural Areas in the Pearl River Delta

YANG Huajie1,HUANG Xiang2,3,LIANG Jiabin2,JIA Zhihui4,WEI Qingguo1,WANG Haoxiang4,5

1School of Health Technology,Guangdong Open University (Guangdong Polytechnic Institute),Zhongshan,Guangdong 528400,China

2Department of Public Health Services Management,Sanxiang Community Health Service Centre of Zhongshan,Zhongshan,Guangdong 528463,China

3School of Medicine,Macau University of Science and Technology,Macao Special Administrative Region 999078,China

4School of Public Health,Sun Yat-Sen University,Guangzhou 510080,China

5Young Cadre Branch,Guangdong Primary Healthcare Association,Guangzhou 510000,China

Corresponding author:WANG Haoxiang Tel:020-87330672,E-mail:wanghx27@mail.sysu.edu.cn

ABSTRACT:Objective To understand the differences in the demand,preference,and tendency for elderly care services between urban and rural areas in the Pearl River Delta (PRD),and to provide reference for the planning and balanced allocation of elderly care resources in urban and rural areas.Methods Using the multi-stage stratified random sampling method,we selected 7 community health service centers in 2 prefecture-level cities in the PRD and conducted a questionnaire survey on the elderly care service demand,preference,and tendency among 1919 regular residents aged 60 years and above who attended the centers.Results A total of 641 urban elderly residents (33.4%) and 1278 rural elderly residents (66.6%) were surveyed in the PRD.The urban and rural elderly residents showed differences in the child number (χ2=43.379,P<0.001),willingness to purchase socialized elderly care services (χ2=104.141,P<0.001),and attitudes to the concept of raising child to avoid elderly hardship (χ2=65.632,P<0.001).The proportion (71.8%) of rural elderly residents who prefer family-based elderly care was higher than that (57.1%) of urban elderly residents (χ2=41.373,P<0.001).The proportion (62.2%) of urban elderly residents clearly expressing their willingness to choose institutions for elderly care was higher than that (44.0%) of rural elderly residents (χ2=57.007,P<0.001).Compared with family-based elderly care,the willingness to choose institutional or community-based in-house elderly care was low among the urban elderly residents with surplus monthly household income or balanced income and expenditure;urban males,those with college education background or above,and those who purchased socialized elderly care services tended to prefer community-based in-house elderly care.In rural areas,the elderly residents who had local household registry were prone to choose institutional or community-based in-house elderly care,while those who had more than one child and those who were satisfied with the current living conditions were less willing to choose community-based in-house elderly care.Conclusions It is suggested that the urban-rural differences in the elderly care service demand,preference and tendency should be fully considered in the planning and allocation of urban and rural elderly care resources.Efforts remain to be made to develop diversified social elderly care services tailored to the characteristics of urban and rural areas.

Key words:urban-rural difference;elderly care service demand;elderly care service preference;elderly care service tendency

Acta Acad Med Sin,2024,46(2):193-203

隨著我國社會經濟的發展,人口老齡化呈現快速發展的趨勢,給個人、家庭和社會帶來了沉重的負擔[1]。老年人的養老意愿是其對養老行為所持有的基本態度和看法[2]。隨著人口老齡化問題日益突出,除家庭養老外,以社區居家養老和機構養老為主的新型的社會化養老服務的需求在逐步增加[1]。然而,城鄉經濟發展差異、生活環境以及社會分工不同,均可能影響城鄉老年人的養老意愿和選擇[3]。在計劃生育、人口流動和城鎮化等因素影響下,我國農村地區的實際老齡化程度更深,且養老資源相較于城市更為缺乏,農村地區養老問題日漸突出[4]。為了解珠三角地區老年人的養老需求、服務偏好及養老傾向的城鄉差異,本研究于2022年6至10月對珠三角地區60歲及以上常住老年人進行問卷調查,以便為科學規劃和合理配置城鄉養老資源、推動城鄉養老服務的協調發展提供參考。

1 對象和方法

1.1 對象

考慮到目前我國已建立起較為完善的社區衛生服務體系,且針對老年常住人口(在所在地居住6個月及以上)開展無差別的、公平可及的基本醫療和國家基本公共衛生服務,因此,本研究的樣本收集依托社區衛生服務機構開展。本研究采用多階段隨機抽樣的方法:首先,將珠三角地區9個地級市進行編號并利用EXCEL軟件生成隨機函數以選取2個地級市,其次,采用上述隨機方法在每個地級市隨機選取20%的次級行政區域,再次,采用上述隨機方法在每個次級行政區域隨機選取2個社區衛生服務中心(站),共選擇7個社區衛生服務中心作為樣本采集點(其中1個次級行政區僅有1個社區衛生服務機構)。本研究以到社區衛生服務中心(站)就診的60歲及以上常住老年人為研究對象,經由培訓合格的社區醫務人員對老年人進行現場問卷調查。

1.2 方法

參照中國老年社會追蹤調查問卷[5]自行設計老年人養老服務意愿調查問卷,問卷內容包括老年人的基本情況、家庭結構及居住情況、養老需求、服務偏好及養老傾向。經從事養老服務研究的6名專家學者、養老服務一線6名工作骨干等通過3輪咨詢修改,認為調查問卷題項設計合理,能較好地反映研究目的。該問卷的哥特曼系數為0.9093,內容效度指數為0.9167,信效度較好。按照戶籍屬性,本研究將納入調查的老年人分為城市老年人和農村老年人兩組,分析兩組老年人的基本情況及其養老規劃的差異。

1.3 質量控制

調查前充分告知被調查者研究的目的和問卷調查的注意事項并取得其同意,調查結束后做好數據的邏輯校驗。使用EpiData 3.1軟件編制數據庫并對數據進行雙份錄入,采用標準的數據統計分析軟件和正確的統計方法進行數據的統計分析。

1.4 統計學處理

采用SPSS 16.0軟件進行數據的統計分析,計數資料以百分比表示,組間比較采用χ2檢驗。采用多元Logistic回歸分析珠三角地區老年人養老意愿的影響因素,并按城市與農村分別進行影響因素分析。檢驗水平α=0.05,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 基本情況

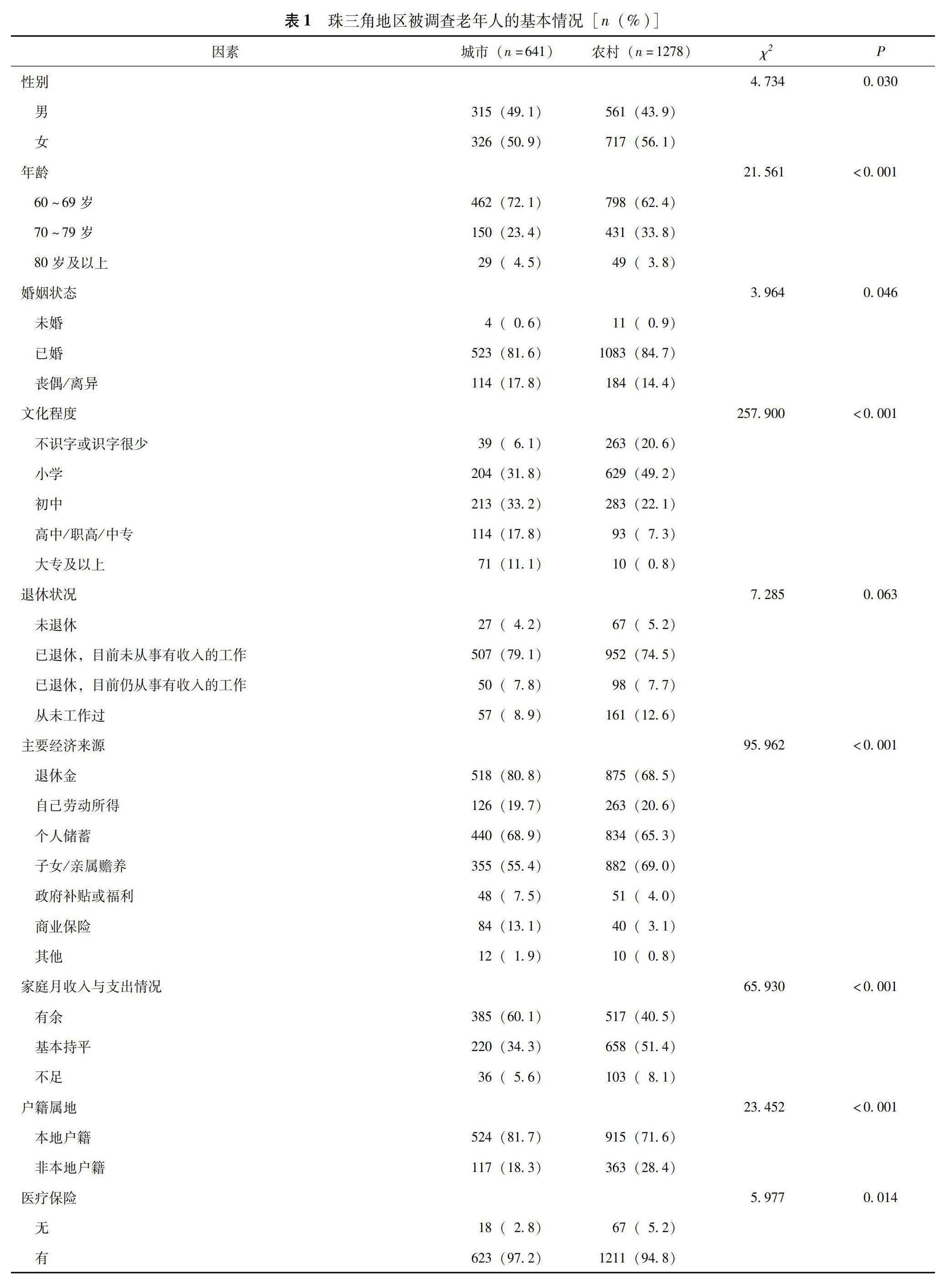

共發放調查問卷2000份,回收有效問卷1919份,有效回收率95.9%。調查的1919位老年人中城市老年人641人(33.4%),農村老年人1278人(66.6%);城市和農村老年人的平均年齡分別為(71.15±5.99)、(68.89±5.91)歲。珠三角地區城市和農村老年人在性別(χ2=4.734,P=0.030)、年齡(χ2=21.561,P<0.001)、婚姻狀態(χ2=3.964,P=0.046)、文化程度(χ2=257.90,P<0.001)、主要經濟來源(χ2=95.962,P<0.001)、家庭月收入與支出情況(χ2=65.930,P<0.001)、戶籍屬地(χ2=23.452,P<0.001)、醫療保險(χ2=5.977,P=0.014)、養老保險(χ2=52.885,P<0.001)、生活狀況滿意程度(χ2=6.376,P=0.012)、子女情況(χ2=43.379,P<0.001)、兄弟姐妹情況(χ2=14.166,P<0.001)、社會化養老服務項目購買意愿(χ2=104.141,P<0.001)、對養兒防老觀念的態度(χ2=65.632,P<0.001)、可承擔的機構養老的月均費用(χ2=241.633,P<0.001)、主動了解居住地養老政策(χ2=41.877,P<0.001)等方面的差異均有統計學意義,而在退休狀況(χ2=7.285,P=0.063)、自覺身體健康狀況(χ2=2.226,P=0.329)、孤獨感(χ2=0.387,P=0.824)、焦慮(χ2=3.541,P=0.170)等方面的差異均無統計學意義(表1)。

2.2 對居住地養老政策的知曉情況

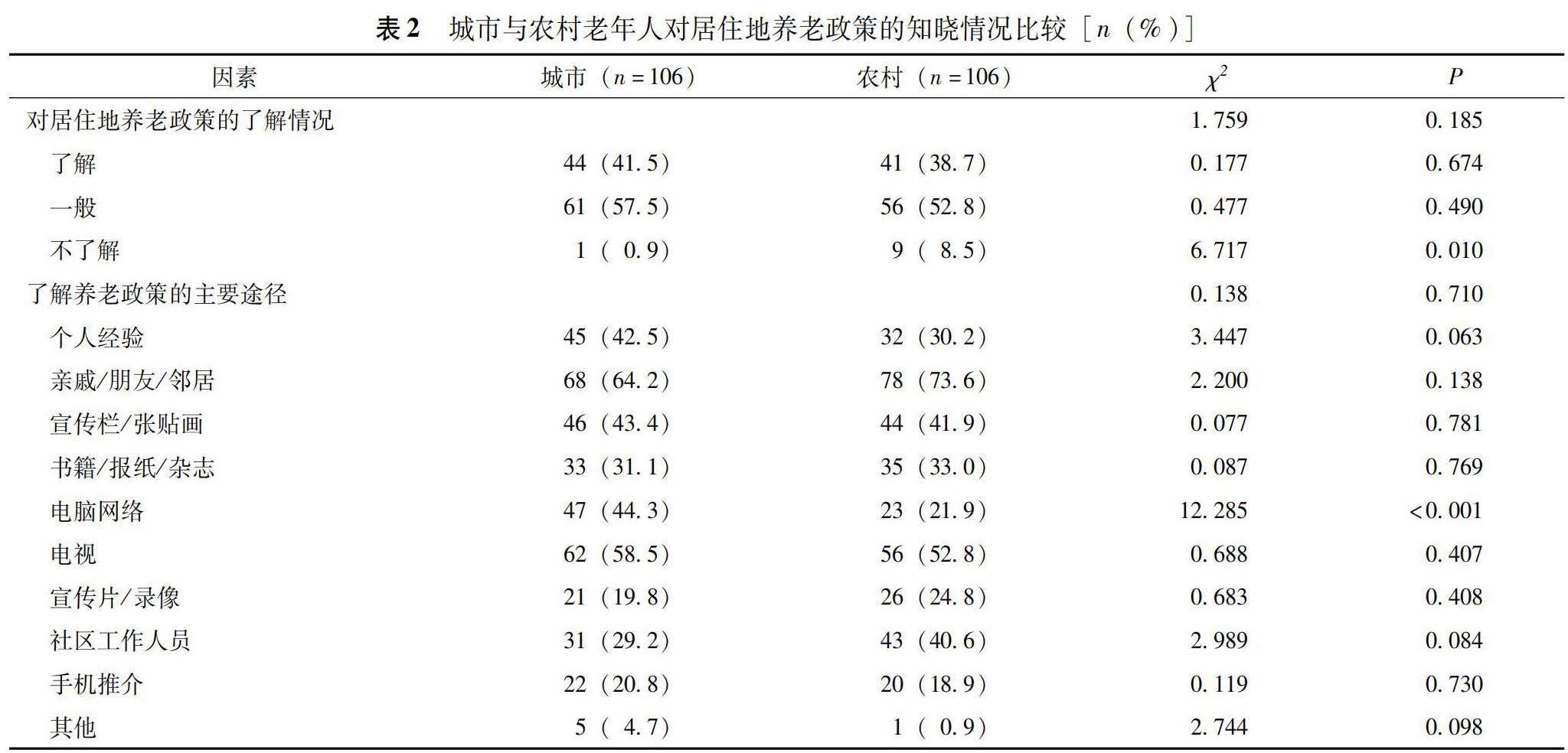

11.0%(212/1919)的老年人主動了解過居住地的養老政策,其中城市老年人主動了解過居住地養老政策的比例(16.5%)顯著高于農村老年人(8.3%)(χ2=29.513,P<0.001);通過個人經驗(χ2=3.447,P=0.063)、電視(χ2=0.688,P=0.407)了解居住地養老政策的城市老年人的比例有高于農村老年人的趨勢,但差異無統計學意義,而通過電腦網絡(χ2=12.285,P<0.001)了解居住地養老政策的城市老年人的比例則顯著高于農村老年人;農村老年人通過親戚/朋友/鄰居(χ2=2.200,P=0.138)、宣傳片/錄像(χ2=0.683,P=0.408)、社區工作人員(χ2=2.989,P=0.084)了解居住地養老政策的比例有高于城市老年人的趨勢,但差異無統計學意義。總體來看,城市和農村老年人在對居住地養老政策的知曉情況(χ2=1.759,P=0.185)和了解養老政策的主要途徑(χ2=0.138,P=0.710)方面的差異均無統計學意義(表2)。

2.3 對養老照料主體及方式的傾向

城市和農村老年人均認為養老照料的主體是子女照料,二者之間差異無統計學意義(χ2=2.251,P=0.134);農村老年人傾向于家庭養老方式的比例顯著高于城市老年人(χ2=60.972,P<0.001);傾向家庭養老方式的老年人中,76.3%(979/1283)的老年人傾向于與兒子一起居住,7.8%(100/1283)的老年人傾向于與女兒一起居住,15.9%(204/1283)的老年人(含無子女)則未予明確,其中農村老年人傾向于與兒子一起居住的比例[81.6%(748/917)]顯著高于城市老年人[63.1%(231/366)](χ2=49.281,P<0.001),城市[9.8%(36/366)]和農村[7.0%(64/917)]老年人對于選擇與女兒一起居住的傾向之間的差異無統計學意義(χ2=2.971,P=0.085)。城市和農村老年人在養老照料的主體(χ2=13.128,P=0.004)、目前我國主要的養老方式(χ2=39.642,P<0.001)、個人傾向的養老方式(χ2=7.709,P=0.005)和個人認為養老過程中應主要考慮的因素(χ2=79.309,P<0.001)等方面的差異均有統計學意義(表3)。

2.4 對機構養老的傾向

僅考慮機構養老意愿的情況下,有50.1%(961/1919)的老年人明確表示愿意選擇機構養老,其中城市老年人愿意選擇機構養老的比例[62.2%(399/641)]顯著高于農村老年人[44.0%(562/1278)](χ2=57.007,P<0.001),城市老年人與農村老年人選擇公辦養老機構的差異無統計學意義(χ2=1.813,P=0.178);城市和農村老年人選擇養老機構時考慮的主要因素(χ2=15.088,P=0.237)、選擇何種性質的養老機構(χ2=2.049,P=0.359)差異均無統計學意義;城市和農村老年人選擇機構養老的原因(χ2=21.261,P<0.001)差異有統計學意義(表4)。

2.5 養老意愿的多元Logistic回歸分析結果

以養老意愿(老年人傾向的養老方式)為因變量(家庭養老為參照),年齡、性別、婚姻狀態、文化程度、家庭月收入與支出情況、戶籍屬地、養老保險情況、生活滿意度情況、子女情況、社會化養老服務項目購買意愿、對養兒防老觀念的態度、主動了解居住地養老政策情況等因素為自變量進行多元Logistic回歸分析,并按城市和農村分別進行影響因素分析,結果顯示相較于家庭養老,男性(P=0.006)、大專及以上文化程度(P=0.023)、表示會購買社會化養老服務項目(P<0.001)的城市老年人,以及在婚(P=0.026)、本地戶籍(P=0.019)、明確表示會購買社會化養老服務項目(P=0.002)和對購買社會化養老服務項目“不清楚,視情況而定”(P<0.001)的農村老年人更傾向于選擇社區居家養老;小學文化程度(P=0.039)的農村老年人相較于不識字或識字很少的老年人選擇機構養老的傾向低于家庭養老;家庭月均收入與支出有余的城市老年人選擇機構養老(P=0.003)和社區居家養老(P=0.045)的傾向均低于家庭養老,家庭月收入與支出情況基本持平的城市老年人選擇機構養老(P=0.007)和社區居家養老(P=0.004)的傾向均低于家庭養老;對生活狀況滿意(P=0.002)和非獨生子女(P=0.001)農村老年人選擇機構養老的傾向低于家庭養老;同意養兒防老觀念(P<0.001)的農村老年人選擇社區居家養老的傾向更低;有主動了解過居住地養老政策(P=0.035)的農村老年人選擇機構養老的傾向更高,不關心居住地養老政策(P<0.001)的農村老年人選擇社區居家養老的傾向更低(表5)。

3 討論

《廣東省第七次全國人口普查公報》數據顯示,分區域看,與2010年第六次全國人口普查數據相比較,珠三角核心區人口占全省的比重提高了8.04%,常住人口占全省常住人口總量的61.91%,人口進一步向珠三角城市群和都市圈集聚[6]。有研究顯示,珠三角地區60歲及以上老年人口占常住人口的比重為9.53%,盡管珠三角地區人口老齡化程度明顯低于全國水平[7-9],但該地區作為我國人口持續流入的地區之一,也是老年人口流入的主要區域[9],總體上正朝著老齡化階段發展[7]。此外,2022年發布的《“十四五”國民健康規劃》中顯示,2020年我國人均預期壽命為77.93歲,并提出到2025年人均預期壽命在2020年基礎上繼續提高1歲左右,人均健康預期壽命同比例提高,展望2035年人均預期壽命達到80歲以上[10]。本研究顯示,珠三角地區城市老年人的平均年齡[(71.15±5.99)歲]明顯高于農村老年人[(68.89±5.91)歲],相較于全國人均預期壽命水平,珠三角地區老年人人均預期壽命仍有較大提升的空間,且伴隨著老年人口的持續流入和珠三角地區人口老齡化的未來發展趨勢,預計未來珠三角地區,特別是城市地區將可能面臨因老齡化所導致的養老壓力的增大。

有研究表明,伴隨著我國養老政策實踐朝著養老責任主體多元化方向發展的趨勢,養老資源的供給主體也正式由家庭層面逐步擴展到整個社會層面,而居民依靠自己勞動所得、儲蓄和購買養老保險為年老時提供資源儲備的意識正在不斷增強[11]。本研究顯示,珠三角地區老年人主要經濟來源依次為退休金(72.6%)、個人儲蓄(66.4%)、子女/親屬贍養(64.5%)、自己勞動所得(20.3%)、商業保險(6.5%)和政府補貼或相關福利(如低保、高齡補貼)(5.2%),該結果與文獻[11]研究結果相一致。

本研究表明,珠三角地區農村老年人在經濟來源方面更依賴于子女/親屬贍養,也更加同意養兒防老觀念,但城市和農村老年人均認為我國目前養老照料的主體排名首位的是子女照料,個人傾向的養老方式排名首位的均是家庭養老;此外,本研究傾向于家庭養老方式的老年人中傾向于與兒子一起居住的比例(76.3%)遠高于傾向于與女兒一起居住的比例(7.8%),有分析指出,傳統社會家庭養老的性別分工模式至今仍有很強的文化韌性,農村地區整體上仍然存在養兒防老的傳統養老模式[12],相較于女兒,兒子仍被老年人視為家庭養老的主要依靠[2]。本研究Logistic回歸分析結果表明,相較于家庭養老,同意養兒防老觀念的珠三角地區農村老年人較之不同意該觀念的老年人更不傾向于選擇社區居家養老;在有子女依靠的情況下,即在婚或非獨生子女的情況下,珠三角地區農村非獨生子女老年人相較于獨生子女老年人更不傾向于選擇機構養老;珠三角地區城市在婚老年人較之非在婚的老年人選擇機構養老的傾向更低,而農村在婚老年人較之非在婚老年人更傾向于選擇社區居家養老。盡管有研究表明,伴隨“銀色浪潮”的出現和農村青壯年勞動力外流造成的空巢家庭大規模出現,以及計劃生育政策帶來的家庭規模小型化等現象將最終導致傳統家庭養老模式面臨終結[12],但總體上看,現階段靠子女養老的觀念仍占主體[9]。

有研究表明,文化程度反映了老年人的思想觀念,從老年人養老觀念的角度影響老年人的養老方式選擇[13],而包括機構養老在內的社會化養老作為一種新型的養老方式,老年人的文化程度越高就會越注重對生活方式選擇的自主性,對其接受度就越高[1]。本研究顯示,城市老年人的文化程度高于農村老年人,Logistic回歸分析結果顯示,大專及以上文化程度的城市老年人較不識字或識字很少的老年人更傾向于選擇社區居家養老,小學文化程度的農村老年人較不識字或識字很少的老年人選擇機構養老的傾向更低,而總體上珠三角地區大專及以上文化程度的老年人較不識字或識字很少的老年人更傾向于選擇機構養老和社區居家養老。此外,本研究Logistic回歸分析結果顯示,相較于家庭養老,珠三角地區農村中主動了解過居住地養老政策的老年人較沒有主動了解過養老政策的老年人更傾向于選擇機構養老,而對養老政策持不關心態度的珠三角地區農村中的老年人較沒有主動了解過居住地養老政策的老年人選擇社區居家養老的傾向更低。

本研究顯示,從家庭月收入與支出比較結果、可承擔的機構養老的月均費用兩項指標來看,珠三角地區城市老年人的經濟水平明顯好于農村老年人。研究表明,個人及家庭的社會經濟狀況決定了老年人對機構養老等社會養老服務的購買力,家庭經濟狀況好的老年人在養老意愿上更能自主選擇[3]。馬雯[14]關于韶關市河西鎮農村養老問題的研究結果表明,經濟是影響農村養老問題的首要因素,老年人經濟上無法獲得保障會直接影響其他養老需求的滿足,進一步揭示了經濟水平對養老,特別是農村老年人養老的重要性。本研究Logistic回歸分析結果表明,相較于家庭養老,家庭月收入與支出相比較有余和基本持平的珠三角地區城市老年人較不足的老年人選擇機構養老和社區居家養老的傾向更低,而表示會購買社會化養老服務項目的老年人較不會購買的老年人更傾向于選擇機構養老和社區居家養老,其中城市老年人和農村老年人均更傾向于選擇社區居家養老。此外,本研究Logistic回歸分析結果顯示,對生活狀況感到滿意的農村老年人較城市老年人選擇機構養老的傾向較家庭養老更弱。有研究表明家庭經濟狀況好的老年人更可能在有照料需求時選擇機構養老[15],本研究結果與此并不一致,這可能與本研究樣本人群中超過95%的老年人自覺身體健康狀況較好,以及絕大多數老年人對目前的生活狀況感到滿意有關。

本研究Logistic回歸分析結果顯示,相較于家庭養老,珠三角地區農村本地戶籍老年人相較于非本地戶籍老年人更傾向于選擇機構養老和社區居家養老,這可能與老年流動人口由于戶籍體制的限制,往往難以享受到居住所在地的養老福利[16]有關。

本研究存在一定的局限性。(1)研究對象均來源于在基層醫療衛生機構就診的老年人群,抽樣代表性存在一定不足;(2)研究僅收集橫斷面現況數據,無法確定變量間的因果關系而僅能提供相關性證據。后續研究可考慮擴大樣本納入范圍,并采用隊列研究設計,探討城鄉地區養老政策的不斷完善對老年人群的養老需求、服務偏好及養老傾向影響變化的趨勢差異。

綜上,現階段珠三角地區無論是城市老年人還是農村老年人,從思想觀念到行為傾向均比較認同家庭養老模式,基于養兒防老觀念的家庭養老模式仍是珠三角地區城鄉老年人首選的養老方式,其中相較于城市老年人,農村老年人的這種傾向更為明顯。與城鎮相比較,農村地區由于外出務工人員遷出導致的家庭結構小型化和空巢化現象日益增多,傳統的養兒防老觀念也因此受到一定程度沖擊,進而導致傳統的家庭養老功能也逐漸衰弱,養老負擔加重,養老逐漸向社會傾斜[17-18], 由此帶來社會化養老服務的需求逐漸增加[1]。因此,在加強養老政策的宣傳和引導基礎上,應充分考慮城市和農村老年人在養老服務需求傾向方面的差異,科學規劃和配置城鄉養老資源,結合城市和農村地區的特點,積極發展普惠型和互助性養老服務,支持家庭承擔更多的養老功能,因地制宜地構建居家、社區機構相協調的養老服務體系,積極推動多元化的社會養老服務發展,有針對性地著力解決并滿足城鄉地區老年人養老服務需求。

利益沖突 所有作者聲明無利益沖突

作者貢獻聲明 楊華杰、王皓翔:負責研究的設計、實施、文章質量控制及審校,并對文章整體負責,監督管理;楊華杰、王皓翔、黃翔:負責數據的整理、結果的分析與解釋、論文撰寫與修訂;黃翔:負責統計學處理;梁家斌、賈至慧、衛慶國:負責數據的收集

參 考 文 獻

[1]柳紅娟,徐凌忠,龐建美,等.山東省老年人養老意愿及影響因素分析[J].中國衛生統計,2019,36(5):669-673.

[2]伍海霞,吳帆.中國獨生子女與多子女老年人養老意愿的比較分析[J].人口學刊,2022,44(2):85-98.DOI:10.16405/j.cnki.1004-129X.2022.02.007.

[3]黃曉玲,陳煒,翁陳子恒,等.廈門市城鄉老年人養老意愿及其影響因素分析[J].中國衛生統計,2017,34(5):729-732,735.

[4]袁德娟.農村老年人機構養老意愿及影響因素研究—以六安市為例[D].蚌埠:安徽財經大學,2021.

[5]中國人民大學老年學研究所.《中國老年社會追蹤調查》研究報告[R/OL].[2023-10-10].http://class.ruc.edu.cn/_local/A/C8/C1/E7CD54DD4D41F4BD6DE281043FD_10F38E30_1A56C5.pdf.

[6]廣東省統計局廣東省第七次全國人口普查領導小組辦公室.廣東省第七次全國人口普查公報[N].南方日報,2021-05-15(007).

[7]沈娉,李洋,汪鑫.珠三角地區人口年齡結構演變格局與規劃應對[J].規劃師,2022,38(5):28-33.DOI:10.3969/j.issn.1006-0022.2022.05.004.

[8]解韜,李昀東,張晶.長三角、珠三角地區人口老齡化時空變遷比較研究[J].人口與發展,2021,27(4):111-120.

[9]胡依.珠三角地區城市流動老人社會融合與心理健康現狀及影響因素研究[D].廣州:南方醫科大學,2022.

[10]國務院辦公廳關于印發“十四五”國民健康規劃的通知[J].中華人民共和國國務院公報,2022(16):17-31.

[11]張霞.居民養老責任認知的區域差異及影響因素研究一基于CGSS數據的實證分析[D].南昌:南昌大學,2021.

[12]范叢.城鄉居民養老觀念的差異及影響因素—基于CGSS 2013數據的實證研究[J].西南交通大學學報(社會科學版),2019,20(3):91-98.DOI:10.3969/j.issn.1009-4474.2019.03.014.

[13]楊光媚,章如意,韋慧燕,等.基于Andersen模型的河南省農村老年人養老方式選擇意愿及其影響因素研究[J].中國衛生事業管理,2022,39(5):367-370,375.

[14]馬雯.廣東省韶關市西河鎮農村養老問題的研究[D].廣州:仲愷農業工程學院,2020.

[15]張文娟,魏蒙.城市老年人的機構養老意愿及影響因素研究—以北京市西城區為例[J].人口與經濟,2014(6):22-34.DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2014.06.003.

[16]張瑾.中國流動人口養老保障研究[D].北京:中央財經大學,2022.

[17]李俏,馬晶玉.從血緣到地緣:農村代際互助拓展的可能與范式[J].江南大學學報(人文社會科學版),2020,19(6):91-99.DOI:10.3969/j.issn.1671-6973.2020.06.014.

[18]汪露露,梁詠琪,徒文靜,等.健康老齡化背景下社會代際關懷養老模式研究實踐及啟示[J].醫學與社會,2023,36(1):18-22.DOI:10.13723/j.yxysh.2023.01.004.

(收稿日期:2023-06-30)