高標準農田水利建設技術要點研究

摘 要:針對農業生產面臨水資源短缺與管理效率低下的雙重挑戰,為提高糧食生產產量和提升農業水利效率,本文深入探討了高標準農田水利工程規劃與設計要求,并針對農田水利建設關鍵技術要點進行了綜合分析,包括精確的水資源實時監控技術、智能化灌溉調度系統的開發以及水肥一體化等先進技術的應用,以此提高水資源利用效率、優化農田生產結構、加強生態環境保護,為農田水利工程提供系統化建設施工方案,以支撐農業生產的可持續發展。

關鍵詞:高標準,農田生產,水利工程,技術要點

DOI編碼:10.3969/j.issn.1002-5944.2024.04.024

隨著全球氣候變化和人口增長,農業水資源管理有了越來越多的挑戰,我國為提高農田水利建設,保障民生根本,提出了建設高標準農田的規劃。《鄉村振興戰略規劃(2018—2022年)》提出到2022年建成10億畝高標準農田,《全國國土規劃綱要(2016—2030年)》提出到2030年建成12億畝高標準農田。甘肅省農業農村廳于2023年11月報道全省高標準農田建設已完成298.6萬畝,占年度任務的83.2%,高標準農田建設已獲得較快推進與較好成果,但農田水利工程的建設任務依舊非常繁重。農田水利工程建設存在不足之處,受到規劃以及工藝方面影響,部分建設仍然對周圍環境造成了破壞,影響了當地生態鏈。農田水利工程建設難以達到預期目標,沒有達到國家高標準要求。因此,本研究結合實際工作經驗,針對農田水利工程中的部分技術要點進行探討,旨在促進高標準農田水利建設,以實現資源的高效利用和農業生產的可持續性。

1 高標準農田水利工程的規劃與設計要點

1.1 地形與流域特征分析

在高標準農田水利工程規劃與設計階段,地形與流域特征分析是確保工程符合生態與經濟效益的基礎。該分析需綜合考慮地形地貌、水文氣象條件、水源分布及流域綜合治理等多個方面[1]。首先,地形地貌分析要深入地評估區域的坡度、坡向、地貌類型,以及土地利用現狀,確保工程設計順應自然條件,最大程度減少土地改造量。其次,水源分布調查需要精確掌握表層水和地下水資源狀況,評估可用水資源量,合理配置水源,設計灌溉和排水系統。此外,流域特征分析不僅要注重流域水系的布局和水循環機制,還要重視流域內部的水質狀況和水生態保護,確保水利工程的可持續性。進最后,流域綜合治理策略應涉及洪水控制、水土流失防治以及農田排澇等,形成一個互聯互補的水資源管理網絡,提升農田水利工程的抗逆性和調蓄能力。通過這樣全面而深入的分析,可以確保水利工程設計科學、合理,為高效節水和增強農業生產力提供堅實基礎。

1.2 工程規模與布局優化

高標準農田水利工程的規模與布局優化關鍵在于精準匹配農業水需求與水資源供給,實現資源的最優配置。工程規模確定需基于耕地總面積、作物種植結構與生長期水分需求,以及區域水資源承載能力進行科學評估。在此基礎上,依據國土空間規劃、銜接水資源利用等相關專項規劃,科學確定高標準農田建設布局,以永久基本農田為基礎,優先在糧食生產功能區充分考慮農作物生長所需水源,保障灌區劃分的合理性以及灌溉網絡的效率。設計應采用先進的灌溉技術,如滴灌、噴灌等,優化水肥一體化技術,以提升用水效率。同時,工程布局應順應自然地勢,適度集中,避免過度分散導致管理與維護難度增加。此外,應重視灌溉與排水系統的互聯互通,確保灌溉系統的靈活性與排水系統的及時性,避免出現水資源浪費或作物水害等問題。在布局設計中,還應充分考慮農田水利設施與現有農業生產基礎設施的協同,以及對未來可能的農業發展趨勢的適應性,確保工程具有適應性和可持續性。

1.3 灌溉與排水系統設計

高標準農田水利工程中的灌溉與排水系統設計是確保農業水利高效與可持續的關鍵。灌溉系統需采用先進的節水技術,如微灌、滴灌等,根據作物需水特性和生長階段精準控制水量,同時結合土壤濕度傳感器等智能化工具實現自動化水量調配,達到精準灌溉的目標。設計時還應充分考慮不同作物間的水分利用效率,實行分區灌溉,優化水資源分配。排水系統設計則要保證在極端氣候條件下,如暴雨后能迅速排除積水,防止作物澇害,保障農作物的正常生長。

2 高標準農田水利建設技術要點

2.1 水資源實時監控技術

在高標準農田水利工程建設中,水資源實時監控技術是確保水資源高效利用和農業水管理智能化的重要組成部分。利用先進的遙感技術,如衛星成像和無人機監測,可以對農田水分狀況進行實時跟蹤,精確獲取土壤濕度、地表水體分布及其變化情況[2]。這些數據經GIS(地理信息系統)集成處理后,為水資源管理提供準確的空間分布圖。同時,結合物聯網技術中的傳感器網絡,能夠監測到更為精細的環境參數,如流量、水位、水質等,實現水資源狀況的全面監測。此外,通過數據分析技術,如大數據分析和機器學習算法,可以從監測數據中提取出有用信息,為農田水利決策支持系統提供科學依據,以優化灌溉調度和水資源分配。

2.2 智能調度系統的開發技術

關鍵技術包括基于模型的水資源分配算法和云計算技術的應用。系統核心算法以作物蒸散發需求ETo為基礎,結合土壤水分虧缺SWD和有效降水Peff來計算灌溉需水量I,公式為:I=ETo-Peff-SWD。云計算平臺則處理和分析各類水文氣象數據,實現數據的高效管理和灌溉策略的智能優化。通過自適應控制理論和機器學習技術,系統不斷學習并優化算法參數,以實現最佳水資源分配和調度。除此之外,需按照旱、澇、漬和鹽堿綜合治理的要求,科學規劃建設田間灌排工程,加強田間灌排工程與灌區骨干工程的銜接配套,形成從水源到田間完整的灌排體系,保障灌溉保證率不低于50%。

2.3 水肥一體化技術

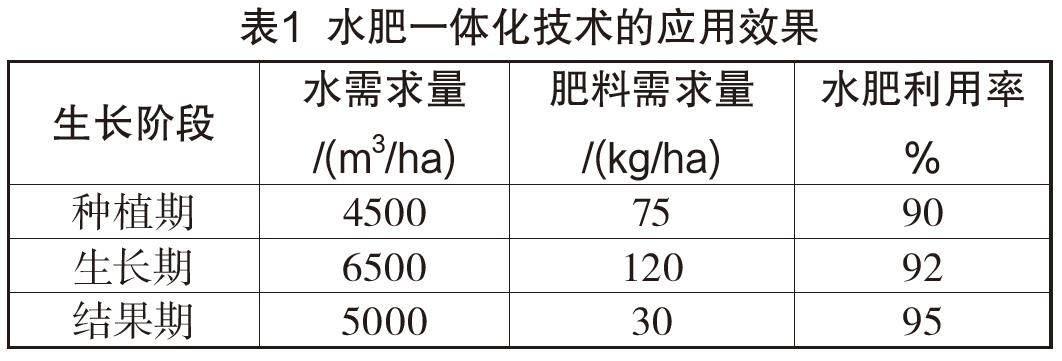

水肥一體化技術在高標準農田水利工程中起著關鍵作用,其通過先進的灌溉系統同步實現灌水和施肥,提升農田的水肥利用效率。該技術通過溶肥水灌溉系統進行設計與實施,系統根據作物生長階段和土壤肥力狀況,精準控制肥料和水分的供給[3]。例如:實施滴灌系統配合水溶性肥料,可以實現每公頃施肥量從傳統的300千克減少到225千克,同時保持或提高作物產量。具體數據如表1所示。

2.4 抗旱與排澇技術

高標準農田水利工程建設中的抗旱與排澇技術是確保農業生產穩定性的關鍵。抗旱技術著重于構建地下蓄水系統,如滲水井和集水窖,利用非傳統水源,如回收水和淡化水,提高農田對旱情的應對能力。同時,引入智能灌溉系統,基于土壤濕度傳感器和氣象預報數據,動態調整灌溉計劃,實現精準補水。排澇技術則側重于優化排水系統設計,包括建立高效的排水溝渠和水泵站,以及采用透水材料和綠色基礎設施,如生物滯留區,增強土壤對雨水的吸納和緩釋能力,確保旱作區農田排水設計暴雨重現期達到5~10年一遇,1~3 d暴雨從作物受淹起1~3 d排至田面無積水;水稻區農田排水設計暴雨重現期達到10年一遇,1~3 d暴雨3~5 d排至作物耐淹水深。

3 結 語

綜上所述,本研究綜合了高標準農田水利工程建設的多個技術要點,為解決現代農業水資源管理中遇到的問題提供了創新方案。從規劃設計到智能調度,再到抗旱排澇的綜合技術應用,這些研究成果有助于推動農田水利工程向更高標準邁進,增強農業生產對于氣候變化的適應能力,確保糧食安全和農業可持續發展。

參考文獻

[1]陳秀豐.高標準農田水利工程建設現狀和措施研究[J].中文科技期刊數據庫(全文版)工程技術,2022(3):83-86.

[2]宋蘭華.高標準農田水利工程建設優化研究[J].水電水利,2023,7(2):88-90.

[3]趙俊杰,陳明.加強曲阜市高標準農田水利工程建設與管理的措施探討[J].南方農業,2022(14):232-234.

作者簡介

師玉蘭,本科,工程師,研究方向為水利工程。

(責任編輯:劉憲銀)