數(shù)字場景下品牌形象設計的機制與表現(xiàn)

方敏,孫同文

[摘要] 在數(shù)字化時代,品牌形象設計與數(shù)字場景之間建立了深刻的聯(lián)系。這種關聯(lián)體現(xiàn)在品牌形象設計對數(shù)字媒介的響應,以及與人文和社會場景的交融。這揭示了品牌形象設計的新機制和新表現(xiàn)。通過采用場景理論模型,構建基于人、機、物的數(shù)字場景,進而分析了這種關聯(lián)對品牌形象設計在共構、交互和認知性方面的生發(fā)機制。進一步闡述了隨著數(shù)字技術的嵌入和互聯(lián),品牌形象在新的補貼機制、關系機制下設計范式的轉(zhuǎn)變,以及對人、機、物生產(chǎn)關系的改變,以此探討數(shù)字場景對品牌形象設計的影響,以及在新語境下品牌形象設計的內(nèi)涵和外延。

[關鍵詞] 數(shù)字化;品牌形象設計;場景理論;機制建構

[中圖分類號]? J01[文獻標識碼] A[文章編號] 1008-1763(2024)02-0119-08

Mechanisms and Representations of Brand?Image Design in the Digital Scene

FANG Min, SUN Tongwen

(School of Arts, Soochow University, Suzhou215123, China)

Abstract:In the digital era, brand image design has become deeply intertwined with digital environments. This interconnection is manifested in how brand image design responds to digital media through technological advancements and interacts with cultural and social contexts, revealing new mechanisms and expressions in brand image design. By employing the model based on the theory of scenes, a framework centered on human, machine, and object within digital scen? is constructed. This analysis elucidates the generative mechanisms of brand image design concerning co-construction, interaction, and cognitive aspects within that association. The discourse further expounds upon the integration and interconnectivity of digital technologies, exploring the paradigmatic shifts in brand image design under new subsidy and relational mechanisms. This examination is extended to consider the alterations in the production relationships among human, machine, and object, thereby scrutinizing the ramifications of digital landscapes on brand image design, and redefining its implications and scope in a novel context.

Key words:? digitization; brand image design; the theory of scenes; mechanism construction

作為人類社會發(fā)展進程中的自覺性造物活動,“設計”受到多種因素的影響,是時代、社會和人類文明發(fā)展的反映。品牌形象設計作為設計的一個重要組成部分,同樣是特定社會文化背景下共識和認同的一種體現(xiàn)。隨著數(shù)字化的不斷發(fā)展,數(shù)字場景的交互方式變得更加多樣和智能化。與此同時,數(shù)字技術的嵌入和互聯(lián)改變了人—機—物之間的生產(chǎn)關系,賦予了數(shù)字場景多元性的特征。布迪厄在其“場域”理論中提出了關于互動機制的闡釋模型,強調(diào)各社會場域處在一種互動的過程中。[1]換言之,一定場域內(nèi)的要素總是互相影響、彼此交換的。這種新的感知結(jié)構為大眾的信息獲取與傳遞提供了更加便捷、直觀、高效的方式,同時也為品牌形象設計帶來了新的機制與表現(xiàn)。

一 “人—機—物”互動的可能性場景

自20世紀90年代以來,“數(shù)字化”這一概念被學界定義為一種以數(shù)字技術為基礎將物理實體及現(xiàn)象轉(zhuǎn)化為信息文本的過程。數(shù)字化是多元因素共同作用的結(jié)果,涉及信息技術的發(fā)展、經(jīng)濟和社會變革及文化和思維方式的轉(zhuǎn)變等多個方面。1996年,美國麻省理工學院的尼葛洛龐帝在其著作《數(shù)字化生存》中首次提出了“數(shù)字化”的概念。他認為數(shù)字化將成為一種社會生存狀態(tài),信息將取代原子成為人類生活中新的基本交換物。[2]282000年左右,學界逐漸開始從信息系統(tǒng)、技術組織等多個視角探討數(shù)字化所帶來的轉(zhuǎn)變。[3]國內(nèi)解曉晴等學者使用Web of Science(WoS)數(shù)據(jù)庫,通過運用文獻計量法探討了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展脈絡、知識結(jié)構和研究前沿,[4]認為學界對數(shù)字技術最為關注的核心問題包括“數(shù)字化與組織轉(zhuǎn)型”與“數(shù)字化與創(chuàng)新”兩個主題。這兩個主題各自獨立,卻相互依存、共生發(fā)展。新芝加哥學派的丹尼爾·西爾和特里·克拉克提出的“場景理論”為研究數(shù)字技術下社會關系的交織及解釋“人—機—物”之間的運作機制提供了新的分析工具和視角。[5]4通過對紐約等國際大都市的研究,他們發(fā)現(xiàn)都市內(nèi)部場景的各種組合和變化將產(chǎn)生不同的文化效應,這些文化效應所蘊含的文化價值取向影響著人們的文化消費實踐。

經(jīng)濟學家Albert Wenger認為,人類歷史的生產(chǎn)模式經(jīng)歷了三個非線性發(fā)展階段:農(nóng)業(yè)技術階段、工業(yè)技術階段、數(shù)字技術階段。由于數(shù)字技術的涌現(xiàn),當下正處于從工業(yè)技術階段轉(zhuǎn)向數(shù)字技術階段的過渡時期。[6]這種場景的轉(zhuǎn)型主要受到數(shù)字技術的普及、智能化和互聯(lián)網(wǎng)移動設備的興起,以及數(shù)據(jù)管理和分析的數(shù)字化推動,本質(zhì)上是信息轉(zhuǎn)換成數(shù)字格式的過程,通過外延技術實現(xiàn)對業(yè)務流程的自動化和優(yōu)化。然而,這種轉(zhuǎn)型并未完全抹去傳統(tǒng)工業(yè)時代的影響,而是通過與各種信息資源的聯(lián)動,使得人類社會、信息和物理空間相互連接,形成了以人、機、物互動為基礎邏輯,以數(shù)字孿生、動態(tài)耦合、虛實交融為表現(xiàn)方式的“可能性場景”,其主要特征包括感知、交互、信息處理和智能化。換言之,計算機通過處理和管理獲取的信息(包括數(shù)據(jù)挖掘、機器學習等方式),并以傳感器和感知技術實現(xiàn)對物理世界的感知,借由交互技術實現(xiàn)人與機器、人與人、人與物體之間的信息交流,從而實現(xiàn)對場景的智能化控制和決策,達到生產(chǎn)力提高的目的。正如馬克思認為“人們生產(chǎn)力的一切變化必然引起他們的生產(chǎn)關系的變化”[7]613,生產(chǎn)方式與生產(chǎn)力的發(fā)展始終同在,生產(chǎn)力決定生產(chǎn)方式并適應“新的更高的生產(chǎn)關系”。數(shù)字語境下,人、機器和物體之間的生產(chǎn)關系變得更加靈活多變。人不再是簡單的機器操作員,而是成為信息的管理者和交互的參與者;機器也不再是被動的執(zhí)行者,而是具有主動感知和學習能力的智能實體;物體也不再是被動的存在,而是通過數(shù)字化技術的嵌入和互聯(lián),變得更加智能化和可控化。

“可能性場景”使得人、機、物之間的關系變得更加復雜和多元,呈現(xiàn)出不同層次和不同維度的交互模式和關系網(wǎng)絡。數(shù)字化技術的推動,尤其是物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等技術的迅猛發(fā)展,加速了這種變化。這些技術提升了機器的認知、共情、行為和應變能力,逐漸彌合了人、機、物之間的理解偏差。能指與所指的關系結(jié)構變得更加明晰,大大提高了主體與客體之間互動的準確性。

這種變化在具體的社會生產(chǎn)中體現(xiàn)為數(shù)據(jù)的獲取和處理變得更加容易和精準,實現(xiàn)了對消費者的精準定位和個性化服務,提升了需求方在商品數(shù)量、選擇、速度以及觸達商品的渠道、方式和效率方面的體驗。大數(shù)據(jù)、算法、人工智能等時髦的技術術語,無不流露出設計范疇的技術對“信息秩序”的再造力量。設計造物作為一種累積社會資本的生產(chǎn)性實踐,顯然也受制于這些權利關系。[8]而“品牌形象設計,作為品牌向外界釋放信號、與外界對話的‘語言,具備品牌識別、信息傳達、價值體現(xiàn)、情感體驗與審美體驗等多種功能”[9],其作為消費者對品牌的總體感知,必將在這個過程中得到體現(xiàn),相對于傳統(tǒng)品牌學或設計學語境下的品牌形象設計內(nèi)涵和語境將產(chǎn)生巨大變化。

二數(shù)字場景下品牌形象設計的生發(fā)機制

在人、機、物互動的可能性場景中,數(shù)字技術的發(fā)展不斷推動著數(shù)字場景交互方式的多樣化和智能化,實現(xiàn)了與人們更加自然地交互。正如前文所述,數(shù)字化技術的嵌入和互聯(lián)改變了人、機、物之間的生產(chǎn)關系,賦予了數(shù)字場景多元的特性。而這種場景作用于人,創(chuàng)造了一種全新的感知結(jié)構,用來理解現(xiàn)實和被觀測到的對象。

人與媒介之間的關系不再是靜態(tài)、單向、線性的,而是變成動態(tài)、雙向、多元的,呈現(xiàn)出不同層次和不同維度的交織。在這一進程中,人們對品牌認同的要素也不斷發(fā)生變化,品牌形象設計不再僅僅是傳達信息和吸引顧客的手段,而是演變成一種多元化、多維度、多感官和多觸點的品牌價值展現(xiàn)方式。在數(shù)字化場景中,這種設計生動地展現(xiàn)了各品牌獨特的形象存在。

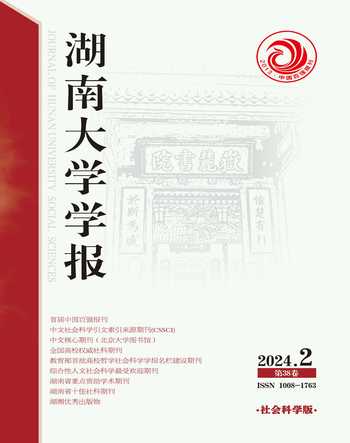

數(shù)字技術的發(fā)展使品牌形象設計得以在不同場景分離應用。品牌形象的基礎設計要素,如文字、圖像、顏色等,被以更細粒度的方式進行“離散化”處理。品牌形象的各個組成部分被細分、獨立處理,設計要素以更加精細的方式呈現(xiàn)。這些細化后的設計要素以數(shù)字的形式被存儲在計算機系統(tǒng)中,能夠在計算機系統(tǒng)中被輕松管理和調(diào)用。這樣的設計處理方式,使品牌形象能在不同場景中靈活展現(xiàn)。比如,同一品牌在不同的媒介平臺或市場環(huán)境下可以將基礎設計要素增刪重組,以更好地適用傳播需求。以分離為特征的設計方式雖然提高了設計的效率和準確性,但同時也增加了人、機、物互動系統(tǒng)在品牌形象設計中的復雜性。這迫使設計過程需要通過對數(shù)字技術手段的使用來實現(xiàn)數(shù)據(jù)元素的高效集成和處理,以保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。最終,這種人、機、物的交織呈現(xiàn)出新的特性,構建了品牌形象設計共構、交互與認知性的生發(fā)機制(圖1)。

(一)共構性——分布式的知識生產(chǎn)與品牌共構

福柯提出,知識不僅是一種權力,還是一種控制、管理和治理手段。數(shù)字信息技術的出現(xiàn)打破了傳統(tǒng)社會結(jié)構的限制,摒棄了中心化和固化的特征,賦予了消費者更大的主導權,使他們在數(shù)字時代更有意識地參與和管理與個人數(shù)據(jù)相關的事務,創(chuàng)造了一個使人們能夠基于信息獲取權力的新環(huán)境,這可以被視為一種消費者授權技術。個體可以更主動地管理和控制個人信息,決定哪些信息被收集和如何使用,以實現(xiàn)更個性化的服務。數(shù)字語境下生產(chǎn)方式的權力結(jié)構進行了更迭,數(shù)字媒介為非制度化的社會交往提供了巨大的彈性空間。正如馬克思所指出的:“勞動過程的協(xié)作性質(zhì),現(xiàn)在成了由勞動資料本身的性質(zhì)所決定的技術上的必要了。”[7]443數(shù)字技術作為新的勞動資料,在數(shù)字經(jīng)濟時代影響了勞動過程和社會交往的協(xié)作程度。知識的生產(chǎn)和傳播不再是像以前那樣由專業(yè)人士集中進行的、單向的過程,即專業(yè)生產(chǎn)內(nèi)容(Professional Generated Content,PGC),而是變成了一種分布式的過程,多方參與其中,共同創(chuàng)造知識。在線評論、推薦和分享等數(shù)字化消費行為在數(shù)字經(jīng)濟時代變得比線下更廣泛和典型,這帶來了大量的用戶生成內(nèi)容(User Generated Content,UGC),成為更真實、個性化和社交化的非正式傳播形式。消費者的參與方式不再是過去的被動信息接收,消費者逐漸演變?yōu)橹鲃拥男畔?chuàng)造者。這些既反映了消費者的需求和態(tài)度,又能使消費者更直接地參與到品牌形象的塑造和傳播中。

消費者和品牌之間形成了一種共構關系,是雙向的、動態(tài)的過程,由消費者和品牌共同參與和推動,互相影響和塑造,共同搭建了品牌形象和消費者行為的生態(tài)系統(tǒng)。數(shù)字信息技術賦予了消費者更多的權利和選擇,品牌也需要更加關注消費者的需求和反饋,以提供更加符合消費者需求的產(chǎn)品和服務。因此,UGC的廣泛應用進一步推動了品牌形象設計向多元化、創(chuàng)新化和開放化的方向發(fā)展,為設計情境的深度挖掘提供了機遇和挑戰(zhàn)。

(二)交互性——以數(shù)據(jù)為范式的邏輯與實踐

數(shù)據(jù)和信息在數(shù)字化場域中起著重要作用,塑造著社會結(jié)構和文化認知,是數(shù)字化場域下構建設計語境所必需的基礎要素。“設計活動內(nèi)在即體現(xiàn)了對時代現(xiàn)狀、主導范式或霸權世界觀的一種認同,同時也提供新的或更好的替代方案。”[10]45過去品牌形象設計往往聚焦于幫助企業(yè)提高形象或產(chǎn)品的附加值,其本質(zhì)是為物質(zhì)資料構建一種形式屬性。然而,在以信息技術為主導的數(shù)字化場景中,數(shù)字媒介的涌現(xiàn)帶來了信息高密度傳播、信息快速更新和廣泛覆蓋,同時也帶來了復雜和碎片化的信息環(huán)境。信息環(huán)境蘊含著信息傳播和消費方式的新興趨勢,其特征包括可變性、非受控性、即時性和交互性,這些特征與網(wǎng)絡化的生存模式相互交織,為品牌形象設計提出了新的要求:充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)分析手段的優(yōu)勢,以準確預測消費者的購買需求和行為模式。通過這樣的方式,品牌形象設計能更具針對性和實效性,進而影響消費者的購買決策,提高其對品牌的忠誠度和信任度。

品牌形象設計正朝著以數(shù)據(jù)、算法、模型等數(shù)字信息技術為基礎的方向發(fā)展。這種設計新趨勢能更好地適應品牌的產(chǎn)品、流程和服務,并在其生命周期中構建一個靈活適應的復雜系統(tǒng),更全面地考慮過程性、服務性或物質(zhì)資料的設計。在數(shù)字化環(huán)境中,利用先進的技術手段,通過數(shù)據(jù)分析、算法應用、模型構建等方式,品牌設計可以更靈活地滿足不斷變化的市場需求,從而在競爭激烈的市場中取得優(yōu)勢。盡管算法表面上是處理大數(shù)據(jù)本身,但每個數(shù)據(jù)都隱藏了人們在社會活動中留下的痕跡,這些數(shù)據(jù)實際上反映了人們在現(xiàn)實生活中的行為和互動,這些行為和互動構成了社會關系,這是大數(shù)據(jù)時代社會關系算法化的新形式。“正是在這個意義上,衡量算法真正有效性的實質(zhì)就是對社會關系效能的真實把握程度。”[11]

另一方面,消費者的決策過程涉及多個復雜的心理環(huán)節(jié),包括需求識別、信息搜索、評價和選擇。數(shù)字媒介的互動性為消費者提供了更多信息和渠道。消費者可以利用數(shù)據(jù)范式提供的路徑和工具,快速分析、理解和比較各個品牌形象設計方案。通過數(shù)據(jù)分析和可視化技術,消費者能夠深入了解品牌形象的內(nèi)涵和特點,形成對品牌的認知和情感聯(lián)系。這種認知和情感聯(lián)系直接影響消費者對品牌的態(tài)度和行為,從而對品牌的競爭力和市場地位產(chǎn)生重要影響。

(三)認知性——符號消費中的感知與重構

當代消費文化的發(fā)展使消費者更加注重商品的文化和情感內(nèi)涵,品牌作為一種消費文化的表征方式被“編碼”成一種重要的文化、情感符號集成的“景觀”,“景觀的語言由統(tǒng)治性生產(chǎn)的符號組成,而這些符號同時也是這個生產(chǎn)的最終目標”[12]4。而“品牌的競爭也日趨體現(xiàn)在文化對消費者的影響之上”[13],品牌形象通過“景觀”的呈現(xiàn)將品牌的文化內(nèi)涵和情感價值傳遞給消費者,從而增強品牌的吸引力和認同度。“景觀”化使得品牌形象設計不再僅僅是產(chǎn)品標識的簡單傳達,而是逐漸成了當?shù)叵笳骱臀幕瘍?nèi)涵的載體,進而在人們對產(chǎn)品和服務的感知和評價中扮演更重要的角色。

數(shù)字媒介的互動性、開放性、低門檻性,某種程度上實現(xiàn)了信息的實時傳播,數(shù)字媒介可以在任何時間、任何地點,對任何人進行任何內(nèi)容信息的交流、傳遞及復制。在消費者具備數(shù)據(jù)權力的新環(huán)境下,權力的轉(zhuǎn)移導致了人們對信息的獲取、交流和分享從以前的相對不對稱變?yōu)橄鄬ΨQ狀態(tài),即個體可以更加平等地獲知信息。這意味著,即便人們不是實際參與者,他們?nèi)匀荒軌蛲ㄟ^數(shù)字媒介被動地獲得信息和參與社會互動。例如,即使消費者沒有購入品牌產(chǎn)品,他仍然可以通過瀏覽其他人發(fā)布在社交媒體上的評價信息來間接獲知品牌形象。

數(shù)字媒介的這些特性進一步增強了品牌“景觀化”。日常衣食住行被大眾媒介技術加工為形形色色的圖片和影像;人們所接觸的世界不再是實實在在的世界,而是經(jīng)過傳播技術手段加工過的世界[14]。在傳統(tǒng)結(jié)構社會中,消費者的身份認同和消費行為受其所處的社會群體或共同體的影響,這些共同體為消費者提供了一種安全感和穩(wěn)定感,對他們的行為和認知有一定的制約作用。數(shù)字媒介涌現(xiàn)后,其多元化、開放性的特征重塑了消費者的共同體認知結(jié)構,信息傳播方式的變革、社交關系的重塑及虛擬世界的擴展等因素都使得消費者對共同體的認識變得相對化,不再局限于傳統(tǒng)的約束。

在面對品牌消費場景時,消費者更加注重與品牌相符合的個體認同和身份識別等符號價值。通過符號消費,消費者能夠展示自己的身份、價值觀、文化背景和生活方式,成為數(shù)字媒介時代消費者表達自我和尋求認同的重要方式。

在丹尼爾·戴揚看來,社會化媒體打破了傳統(tǒng)媒體對可見性生產(chǎn)的壟斷地位,人們在“過度分享”中不斷地界定并獲得自己的可見性。[15]一方面,數(shù)字場景的多元性使得不同的符號和意義可以在同一平臺上并存,為符號消費提供了充分的空間和場景;而品牌形象設計則為符號消費提供了可供選擇的符號資源。另一方面,人、機、物的分離則進一步加深了品牌設計和符號消費之間的關聯(lián)性。這種分離打破了傳統(tǒng)意義上物質(zhì)和形式的邊界,品牌設計的信息內(nèi)涵變得更加復雜、多元和模糊。同時,消費者在購買決策過程中也更加重視品牌的符號意義和社會認可度。消費者通過對品牌形象設計的感知和理解,對品牌進行了符號的解碼和重新構建,并通過符號消費的方式來實現(xiàn)其對品牌的認同和滿足個性化需求的目的。

三品牌形象設計新的表現(xiàn)

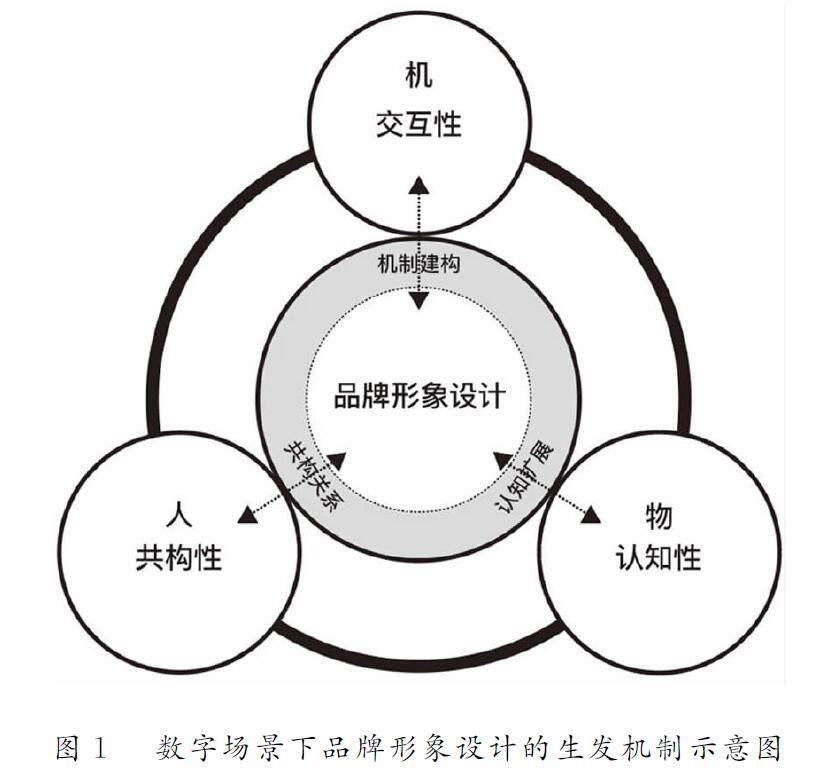

具體而言,人、機、物的交織呈現(xiàn)出的這種新的特性,建構了品牌形象設計實踐及其共構、交互與認知性的生發(fā)機制,這也可以被看作一種技術本體的轉(zhuǎn)化過程(圖2)。品牌形象不再是傳統(tǒng)意義上的單向傳遞和構建,而是涉及多方互動和協(xié)同。這種機制改變了品牌形象設計的認知、范式和角色,品牌形象設計逐漸走向以數(shù)據(jù)為邏輯基底,以交互為手段,以表演為呈現(xiàn)的“舞臺”范式。

(一)作為新補貼機制的舞臺

隨著數(shù)字化場景下信息增長的快速化、多樣化及信息的可定制性,人們需要投入大量認知資源和精力來處理和篩選信息以面對極為復雜和煩瑣的信息環(huán)境。諾貝爾經(jīng)濟學獎獲得者赫伯特·西蒙認為:在一個信息豐富的世界,信息的豐富意味著另一種東西的缺乏——信息消費的不足。信息消費的對象是信息接收者的“注意力”。信息的豐富導致注意力的貧乏,因此需要在過量的可供消費的信息資源中有效分配注意力。[16]40-41如數(shù)字推薦算法和廣告營銷等,這些算法和設計手段都旨在引導用戶的注意力和行為,以達到獲取流量和收益等目的。由此信息本身不再作為傳播結(jié)果被特別關注,而是作為傳播過程,即信息以何種方式獲得了人們注意力的關注。其所反映出的實際上是一種以注意力為生產(chǎn)方式的經(jīng)濟結(jié)構,即將其作為一種非物質(zhì)性資源,轉(zhuǎn)化為其他形式的價值的這個過程。因此,注意力成為一種稀缺的資源。在此社會語境下,注意力的爭奪方式成為中心節(jié)點。

歐文·戈夫曼的“擬劇理論”(Dramaturgical Theory)把社會比作舞臺,人在不同的社會舞臺上扮演著不同的角色。[17]“舞臺”,既能為演員提供表演空間,又能聚焦觀眾的注意力,以達到理想的觀演效果。在本文中,“舞臺”作為一種形象化的比喻,以闡述品牌形象設計共構、交互與認知性的生發(fā)機制。在這個比喻中,“舞臺”自然地被賦予了雙重基本身份:“表演者與觀看者”,擁有著“符號—解釋項—對象”[18]208的三元結(jié)構。同時“這種實踐并非指向固定,而是在組合和關聯(lián)中產(chǎn)生流動性和鮮活的潛力,無限朝感知者敞開”[19]。于是,“交互性”便被顯露。在這種“交互性”社會生產(chǎn)關系中,以“表演者”為代表的生產(chǎn)者,和以“觀看者”為代表的消費者,各自扮演著供給和需求的角色在“交互性”下形成了雙向的供需平衡。

在注意力經(jīng)濟中,表演者通過吸引大量觀眾的注意力資源,成為贏家。他們可以將這些資源轉(zhuǎn)移給第三方——如廣告主和品牌方——從中獲利。而消費者和支持者,通常因為自身興趣、心理因素或社會影響,對表演者產(chǎn)生了濃厚的興趣和追捧。他們愿意投入時間、金錢和精力來獲取、關注和傳播與表演者相關的信息和內(nèi)容,成為信息的接收者和傳播者。換言之,表演者需要進行“表演”建立自己的觀看者基礎,以此獲得注意力資源,而觀看者要求“表演”滿足自身的視覺、情感等需求,正如貝爾所言:“現(xiàn)代性的主要特征——按照新奇、轟動、同步、沖擊來組織社會和審美反應。”[20]155于是,這種雙向的供需平衡便被建立了。在這樣的關系里,表演者通過自身的獨特性和影響力吸引著觀看者的注意力,從而在市場中獲得更高的價值和地位;而觀看者則借助自身的熱情和支持,為表演者提供更多的資源和影響力,共同構建了這個復雜的社會舞臺。

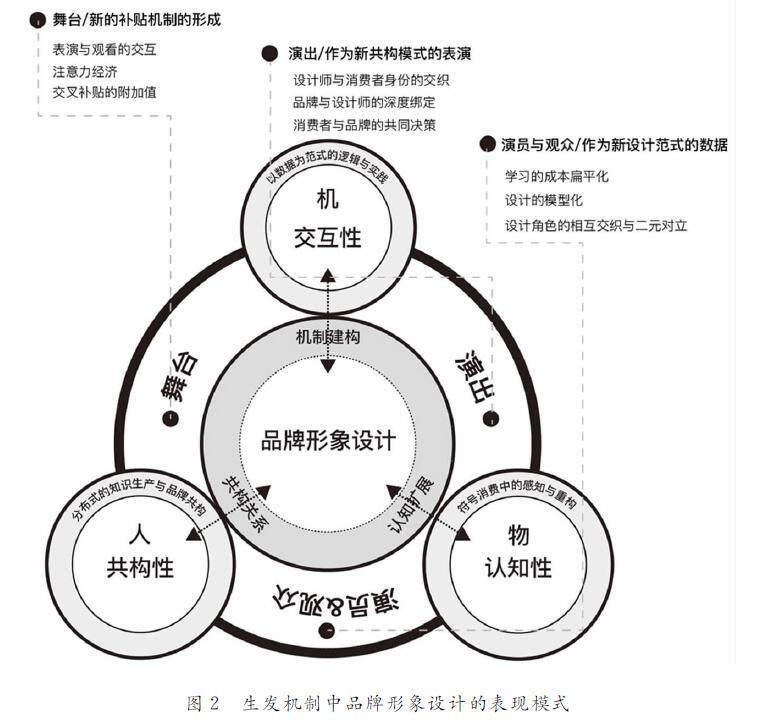

在品牌形象設計中,設計的傳播特性與注意力范式之間存在密切關聯(lián)。通過培養(yǎng)潛在消費者群體,以追求最大的商業(yè)利益,這種經(jīng)濟模式的發(fā)展逐漸改變了設計師對自身身份的認識和定位。作為創(chuàng)作者和傳播者的“表演者”站在了“舞臺”上,試圖通過吸引注意力的“表演”將受眾轉(zhuǎn)化為一種真正的資產(chǎn)。例如,設計師通過免費的自我發(fā)布來吸引客戶,他們利用更具辨識性的視覺語言和類似表演化的營銷策略來提高認知度。許多優(yōu)秀的設計師開始擺脫甲方的控制,通過自我發(fā)布來增加關注并獲得收益。圖3展示了新的交叉補貼模式,該模式實現(xiàn)了數(shù)字化網(wǎng)絡場景與現(xiàn)實消費的捆綁。對設計師而言,他們作為“表演者與觀看者”的關系不僅是市場需求和商品供應的簡單交互,更是基于身份認同和社會心理學的復雜互動。

交叉補貼機制在設計師和其他市場參與者之間建立了一種交叉補貼關系,使設計師從幕后走向了臺前。與傳統(tǒng)的設計收入補貼方式相比,這種補貼機制可以看作一種“附加值”模式,設計甚至成為其中的輔助部分。在傳統(tǒng)模式中,設計的發(fā)布、推廣和銷售往往依賴于單一渠道,其成本被計算在產(chǎn)品的總成本之內(nèi),進而推高產(chǎn)品的售價。雖然這種模式在某種程度上是設計價值的體現(xiàn),但由于設計的質(zhì)量和創(chuàng)新程度無法被客觀量化評估,設計師的工作往往難以得到認可。交叉補貼機制的出現(xiàn)為該模式提供了更精準的反饋和指導,使品牌形象設計從簡單的品牌識別標志設計向更復雜、系統(tǒng)化的品牌體驗和品牌故事設計發(fā)展。這意味著品牌形象設計需要更好地結(jié)合數(shù)字化媒介的交互性,以提高品牌形象的傳播效力和用戶參與度。同時,數(shù)字化媒介的廣泛應用降低了品牌形象設計的成本,形成了更廣泛的長尾市場,極低成本、利基市場、信息競爭的“長尾”經(jīng)濟,不僅可以改變“蛋糕”的分配方式,更重要的是開發(fā)了原先被忽略的“長尾”市場的巨大潛力,為交叉補貼機制提供了更廣泛的“舞臺”。[21]品牌形象設計的需求變得更為多樣化和個性化,原先的高成本優(yōu)化設計轉(zhuǎn)變?yōu)楦笠?guī)模的低成本設計方案。這使得品牌形象設計更加注重數(shù)字化媒介的視覺表現(xiàn)力和營銷的“表演”效果。

(二)作為新共構模式的表演

在以注意力為生產(chǎn)方式的“舞臺”上,符號的廣泛存在和復制建構了一個相互關聯(lián)的新消費群體。這種以圖像為中介的人與人之間的社會關系構成了全新的生產(chǎn)邏輯,即通過媒介在生產(chǎn)中建立起一種主體性、有意識的表演和作秀形式,進而形成視覺依存關系。在這個過程中,設計師作為圖像的生產(chǎn)者,為消費者創(chuàng)造了新的文化身份。同時,消費者通過數(shù)字補貼機制確認了設計師的“身份”或地位。而數(shù)字場景的多元性特征使得設計師和消費者的身份不再固定,而是可以相互轉(zhuǎn)換。這種雙重身份的交織使他們在數(shù)字化生態(tài)中扮演了獨特的角色。

Yeezy的設計總監(jiān)坎耶·維斯特(Kanye West),作為一個杰出的音樂人、時尚設計師和企業(yè)家,他通過對社交媒體的運用推廣,利用自己在音樂、時尚、媒體等領域的影響力和話語權,將自己的音樂、時裝設計、社交媒體和公開演講等多個方面有機地結(jié)合起來,增強個人的影響力和認知度,使個人形象和聲譽成了品牌的一部分。

戈夫曼在《日常生活中的自我呈現(xiàn)》中認為每個人在社交互動中都會表現(xiàn)出一種特定的形象,即“面具”。[22]3-4這種面具是為了滿足社會期望和規(guī)范而刻意表現(xiàn)出來的,以坎耶·維斯特為代表的設計師可以被視為“表演者”,他們通過自己精心的設計和表演來營造出一種與眾不同的、具有較高辨識度的形象和氛圍,進而引發(fā)觀眾的情感共鳴,增加觀眾對品牌的認同感和好感度,在以注意力為生產(chǎn)方式的“舞臺”上展示出來。而在此不得不進行辨析的是這種設計層面的“演出”與傳統(tǒng)意義上的特定品牌的訴求者,即通過形象代言人的魅力來影響消費者的購買行為[23]的品牌代言人角色產(chǎn)生了一定的重疊與差異,兩者的共同點是都旨在為品牌形象在視覺方面獲取更多曝光度和影響力。而它們的差異主要體現(xiàn)在品牌與設計師以及品牌與代言人兩方的合作方式。品牌形象設計師在設計過程中扮演著主導和決策者的角色,由內(nèi)而外地對品牌形象的表達和展現(xiàn)產(chǎn)生著深刻的影響,設計的“演出”本質(zhì)上是為了進一步放大品牌的知名度,其“演出”從屬于品牌形象以輔助品牌擴展。但品牌與代言人更多是兩者符號的同時放大,品牌借助代言人提升自身知名度,代言人也借此提升自身的影響力,實現(xiàn)代言人與品牌兩者同時呈現(xiàn)并同時擴展。

這種身份的多元化對品牌形象設計產(chǎn)生了深遠的影響。設計師不僅僅創(chuàng)造品牌的視覺形象,而且也在傳達品牌的價值觀和故事。這種多元化的身份使得設計師既可以深入了解數(shù)字化產(chǎn)品和服務的使用體驗,更好地了解用戶需求和心理,為設計提供更加貼近實際的視角,同時也可以通過自我營銷來推廣品牌形象,使品牌與設計師之間產(chǎn)生一種深度的共構。這種“共構”以品牌為核心,將品牌形象中的故事、設計、文化等元素與知名設計師自身的理念、風格、受眾等要素綁定,并一同包裝成視覺、聽覺、情感等多維度的“表演”,以達到提高品牌價值和銷售額的目的,從而增強品牌的深度和內(nèi)涵。“共構”賦予了品牌形象設計更加深入的社會和文化參與的方式。品牌形象設計不再是一個孤立的視覺元素,而是與品牌的核心價值和意識形態(tài)一致。

(三)作為新設計范式的數(shù)據(jù)

人類經(jīng)歷了工業(yè)革命下的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟、信息革命中的體驗經(jīng)濟、互聯(lián)網(wǎng)化的知識經(jīng)濟及正在發(fā)展的價值轉(zhuǎn)換下的轉(zhuǎn)型經(jīng)濟,而設計活動是隨著經(jīng)濟活動展開的,經(jīng)濟活動范式的變革一定會引發(fā)相應的設計方式的變革。[24]數(shù)字化技術為品牌形象設計帶來了更加高效和精確的手段,使其成為一種全新的技術實踐。這一過程從Adobe的產(chǎn)品發(fā)展中直觀地顯露出來。從最開始的將運算轉(zhuǎn)為基于計算機視覺和圖形學設計動作,到后來通過大數(shù)據(jù)及機器學習來增強設計能力,再到基于深度神經(jīng)網(wǎng)絡和對抗式生成網(wǎng)絡來直接生成設計,品牌設計從生產(chǎn)到流通的空間及時間成本都大大壓縮,其媒介成本越來越趨于零。在數(shù)字環(huán)境下,由于信息獲取的普遍性,更多人能夠以更低的門檻接觸到這一行業(yè),這種現(xiàn)象可以被視為技能民主化的表現(xiàn)。這種民主化可以被視為舞臺的拓展,因為它為更多的人提供了參與和競爭的機會。這種趨勢也可以被視為一種“扁平化”,因為它降低了參與門檻,讓更多人有機會展現(xiàn)自己的才華。

經(jīng)濟學家約瑟夫·斯蒂格利茨也在其著作《不平等的代價》中指出,新的補貼機制在某些情況下可能會加劇不平等現(xiàn)象,即一些企業(yè)或個人可能會通過不道德或不合法的手段來獲取更多的補貼,這將導致市場上的競爭不再是公平的,而是更加扭曲和失衡的。[25]Ⅺ布迪厄認為,社會的不平等結(jié)構,實際上是以由不同類型的社會資本的不均勻分配所致的客觀社會結(jié)構為基礎的。[26]而這些不平等源于品牌形象設計過程中所涉及的數(shù)據(jù)往往具有一定的專業(yè)性和私密性,因為品牌形象設計所涉及的數(shù)據(jù)往往來自各種不同的渠道,而這些數(shù)據(jù)的獲取和整合需要具備一定的技術和資源,這也就意味著只有少數(shù)大型企業(yè)和機構能夠具備這種能力。這樣一來,這些企業(yè)和機構就可以掌握大量的品牌形象設計數(shù)據(jù),客觀上實現(xiàn)了數(shù)據(jù)壟斷。“使用平臺的用戶越多,平臺對其他人而言就越有價值……這會產(chǎn)生一個循環(huán),讓更多的用戶擁有更多的用戶,從而導致平臺具有壟斷的自然傾向。”[27]52因此,“為了控制各類數(shù)字平臺的‘信息流量和‘網(wǎng)絡效應,資本家利用龐大數(shù)據(jù)的‘正回路效應,驅(qū)動數(shù)字平臺進行價值創(chuàng)造”[28],那么越是擁有大量數(shù)據(jù)的品牌公司就越容易掌握到更大的市場份額。

美國有學者在對搜索成本、產(chǎn)品設計對市場結(jié)構的影響總結(jié)中得出“搜索成本降低所帶來的成本減少”的市場模型,即知名度高的企業(yè)往往通過對算法模型、對數(shù)據(jù)、對分析設計流行產(chǎn)品款式進行專業(yè)化生產(chǎn)而廉價銷售,獲得利潤。[29]如SmashBrand,作為一家專注于數(shù)據(jù)驅(qū)動的品牌設計公司,其設計方法基于科學、實驗和分析,將戰(zhàn)略和設計專業(yè)知識與在整個過程中的多個關鍵點上的消費者測試結(jié)合。這種數(shù)據(jù)驅(qū)動的設計方法可以更好地滿足客戶的需求和目標,同時不斷收集和分析數(shù)據(jù)以進行改進。例如,阿里巴巴采用的鹿班AI算法將視覺設計任務抽象化為“風格-手法-模板-元素”的算法設計模型。此模型采用數(shù)據(jù)邏輯作為指導原則,并將多年的視覺設計經(jīng)驗轉(zhuǎn)化為機器可學習的數(shù)據(jù),從而使他們在市場上占據(jù)更大的優(yōu)勢來應對復雜的市場情境,精準控制生產(chǎn)、流通和接收每一個層面的要求。這種數(shù)據(jù)化品牌形象設計方法有助于品牌在長尾市場中獲取更多的市場份額。同時,其數(shù)字驅(qū)動的特性使品牌能夠在多個數(shù)字場景中,如個性化、用戶體驗、數(shù)據(jù)驅(qū)動、社交化和跨平臺等場景中吸引到更多“觀眾”參與其中,滿足不同需求和場景下的設計范圍。

對于那些缺乏大量數(shù)據(jù)資源的公司和個人,他們需要投入更多的時間和精力來收集和處理數(shù)據(jù)。例如,小型品牌設計公司、獨立設計師及個人品牌設計師在處理日益復雜的設計問題時,往往難以創(chuàng)造出滿足多方相關者需求和適應復雜情境的適應性品牌形象設計,這導致他們在設計和迭代過程中的成本增加。為了應對這一挑戰(zhàn),他們不得不轉(zhuǎn)向?qū)ふ沂袌隹瞻缀屠袌觯瑢W⒂谛”娛袌龅募毞诸I域。通過提供針對特定領域需求的差異化數(shù)據(jù)范式設計方案,他們采用“表演”化的策略來爭奪“注意力”。

消費文化的興起使得消費者越來越注重產(chǎn)品的個性化和身份認同,促使設計師更加注重表演化的設計風格,從而在新的交叉補貼機制中獲取收益。這使得小型設計公司和獨立設計師在設計過程中越來越重視如何獲得關注度。他們發(fā)現(xiàn),越是能夠迎合數(shù)字媒介進行“表演”的設計,越能在長尾市場中獲得認可和收益,因為這直接影響到他們在交叉補貼模式中所能獲得的收入及生存能力。同時,作為“觀眾”的消費者的數(shù)量直接決定了數(shù)據(jù)壟斷的價值和影響力,這種價值與其規(guī)模和質(zhì)量成正比。這就意味著設計師與消費者之間的關系將進一步演變?yōu)橐环N相互交織、二元對立的關系。

綜上所述,數(shù)字技術為品牌形象的塑造和傳播提供了更為豐富和多樣的工具。作為新興的生產(chǎn)力,它為生產(chǎn)方式的機制帶來了深刻變革。這一變革賦予了品牌形象設計更多的符號化和感官體驗特性,使其轉(zhuǎn)化為一種全新的互動表演過程。通過這種表演,品牌形象與市場、消費者之間的聯(lián)系得到強化。這種互動表演的過程不僅僅是一種單向的信息傳遞,更是品牌形象與市場、消費者之間共構的過程。因此,在新的時代背景下,品牌形象設計需從傳統(tǒng)的設計理念中解放出來,迎接變革和不確定性,尋求新的思路和方法,以增強設計在連接點、觸發(fā)點與消費點等方面的靈活性,適應新的場景與發(fā)展態(tài)勢。

[參考文獻]

[1]Wacquant L J D. Towards a reflexive sociology: a workshop with Pierre Bourdieu[J].Sociological Theory, 1989(1):26-63.

[2]尼葛洛龐帝.數(shù)字化生存[M].胡泳,范海燕,譯.海口:海南出版社,1997.

[3]Van Veldhoven Z, Etikala V, Goossens A, et al. A scoping review of the digital transformation literature using scientometric analysis[J].Business Information Systems,2021(1): 281-292.

[4]解曉晴,張鎰,劉祎.數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究的脈絡、結(jié)構與前沿[J].管理現(xiàn)代化,2023(2):176-185.

[5]西爾,克拉克.場景:空間品質(zhì)如何塑造社會生活[M].祁述裕,吳軍,譯.北京:社會科學文獻出版社,2002.

[6]Wenger A. The world after capital[EB/OL].(2021-12-01)[2023-09-10].https://worldaftercapital.gitbook.io/worldaftercapital/.

[7]中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局.馬克思恩格斯文集:第1卷[M].北京:人民出版社,2009.

[8]廖宏勇.經(jīng)驗的反身性——論信息社會語境設計美學批評的主體意識[J].湖南大學學報(社會科學版),2022(4):129-135.

[9]方敏,吳秀珍.視覺驅(qū)動下的品牌形象設計:動力及形式[J].創(chuàng)意與設計,2021(5):13-19.

[10]馬謹, 婁永琪. 新興實踐:設計的專業(yè)、價值與途徑[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社, 2014.

[11]李振,馬金琳.算法的社會屬性及其本質(zhì)的社會確認[J].思想理論教育,2022(8):30-35.

[12]德波.景觀社會[M].張新木,譯.南京:南京大學出版社,2017.

[13]方敏,楊朝輝.文化經(jīng)濟下的中華老字號品牌傳播[J].文藝研究,2010(12):169-170.

[14]王梅芳,劉華魚.景觀社會:一種視覺傳播化的統(tǒng)治[J].當代傳播,2017(3):30-32+61.

[15]劉濤.社會化媒體與空間的社會化生產(chǎn):福柯“空間規(guī)訓思想”的當代闡釋[J].國際新聞界,2014(5):48-63.

[16]Greenberger M. Computers, communications, and the public interest[M].Baltimore:Johns Hopkins Press, 1971.

[17]濮波.歐文·戈夫曼的擬劇或表演社會化理論透視[J].劇作家,2016(2):156-159.

[18]Peirce C S,Hartshorne C, Weiss D.Collected papers of Charles Sanders Peirce[M].Cambridge:Harvard University Press, 1931.

[19]馮偉.從符號學到現(xiàn)象學:歐美劇場表演研究基本方法的確立[J].文藝理論研究,2022(3):128-138.

[20]貝爾.資本主義文化矛盾[M].趙一凡,蒲隆,任曉晉,譯.北京:生活·讀書·新知三聯(lián)書店,1989.

[21]朱文濤.“長尾”的設計——網(wǎng)絡經(jīng)濟形態(tài)下未來平面設計運作趨勢的分析[J].南京藝術學院學報(美術與設計版),2012(4):129-134.

[22]戈夫曼.日常生活中的自我呈現(xiàn)[M].馮鋼,譯.北京:北京大學出版社,2008.

[23]孟盈,董天策.觀察品牌傳播中的形象代言人[J].傳媒觀察,2005(2):27-29.

[24]蔡軍,李洪海,饒永剛.設計范式轉(zhuǎn)變下的設計研究驅(qū)動價值創(chuàng)新[J].裝飾,2020(5):10-15.

[25]斯蒂格利茨.不平等的代價[M].張子源,譯.北京:機械工業(yè)出版社,2020.

[26]劉欣.階級慣習與品味:布迪厄的階級理論[J].社會學研究,2003(6):33-42.

[27]斯爾尼塞克.平臺資本主義[M].程水英,譯.廣州:廣東人民出版社,2018.

[28]吳媚霞,王巖.數(shù)字資本化與資本數(shù)字化的學理考察及其啟示[J].思想教育研究,2022(9):75-81.

[29]Bar-Isaac H, Caruana G, Cuat V. Search, design, and market structure[J].American Economic Review, 2012(2):1140-1160.