馬敘倫論書詩中的書學觀

王禮楠

摘 要:馬敘倫是清末民國重要書家,一生寄情于翰墨,留下了諸多兼具文學與藝術性質的論書詩。通過梳理,文章從馬敘倫論書詩中的執筆運筆之法、風格旨趣等方面進行剖析,以期對其論書詩中蘊含的“懸肘腕、運五指以及翻絞之法”“崇古不泥古、重神采”“拙媚相生忌甜俗”等重要的書學思想展開分析討論,以便對馬敘倫書學思想形成更為全面的認識。

關鍵詞:馬敘倫;論書詩;書學思想

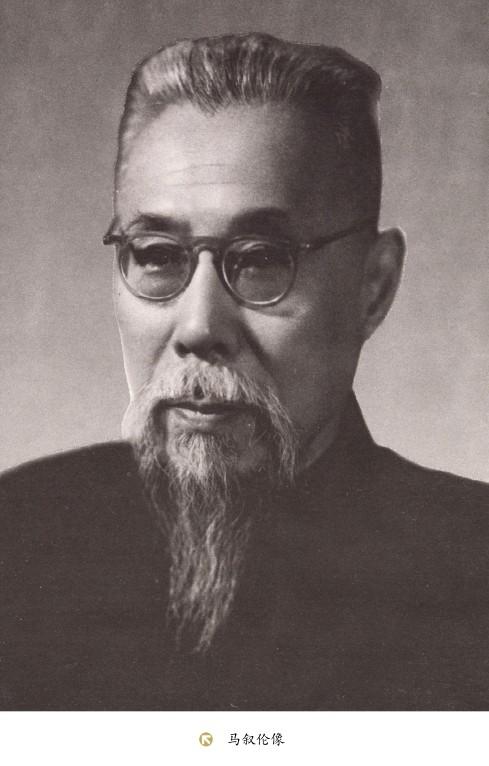

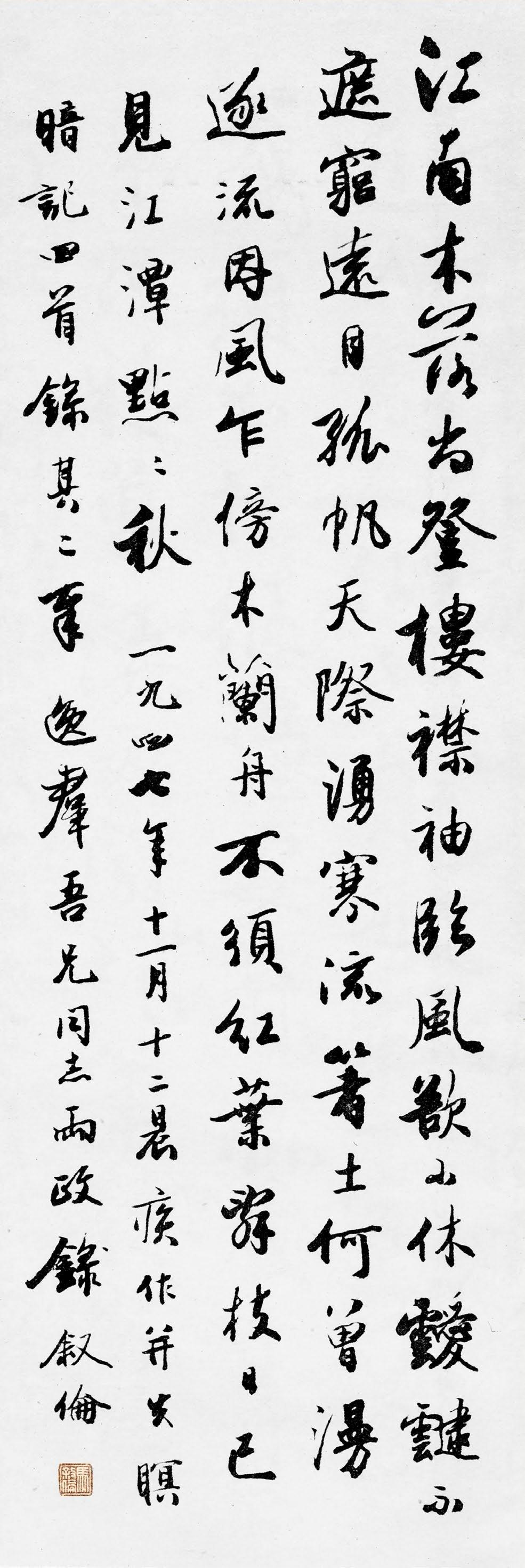

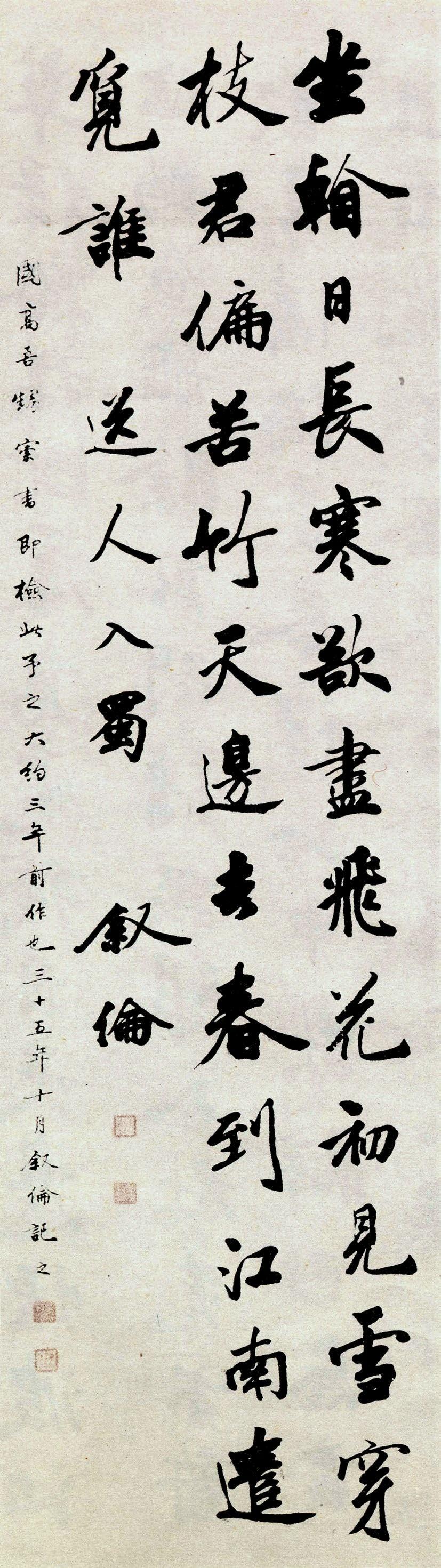

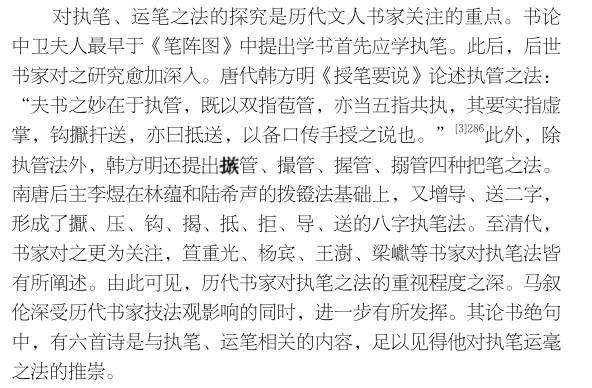

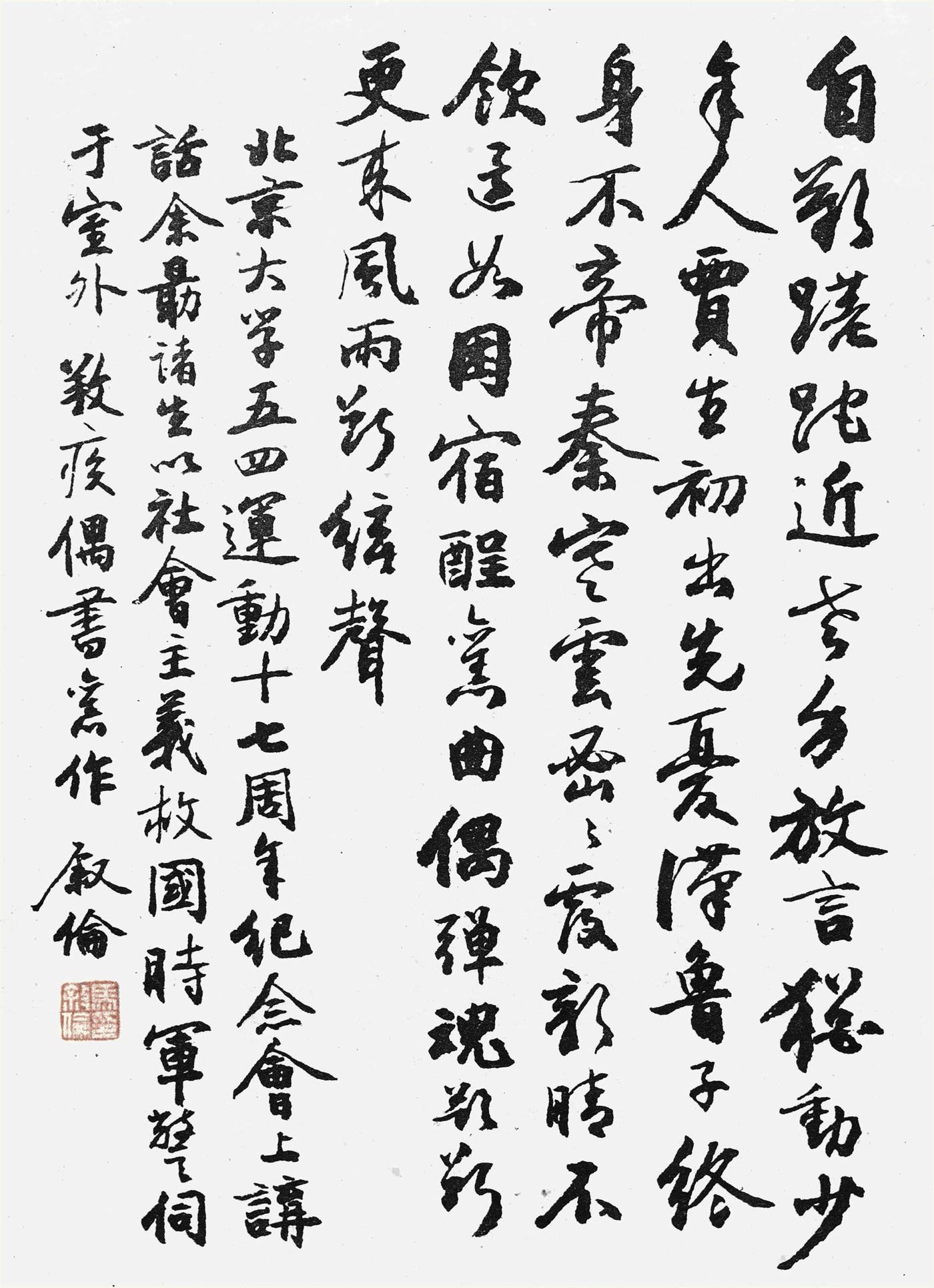

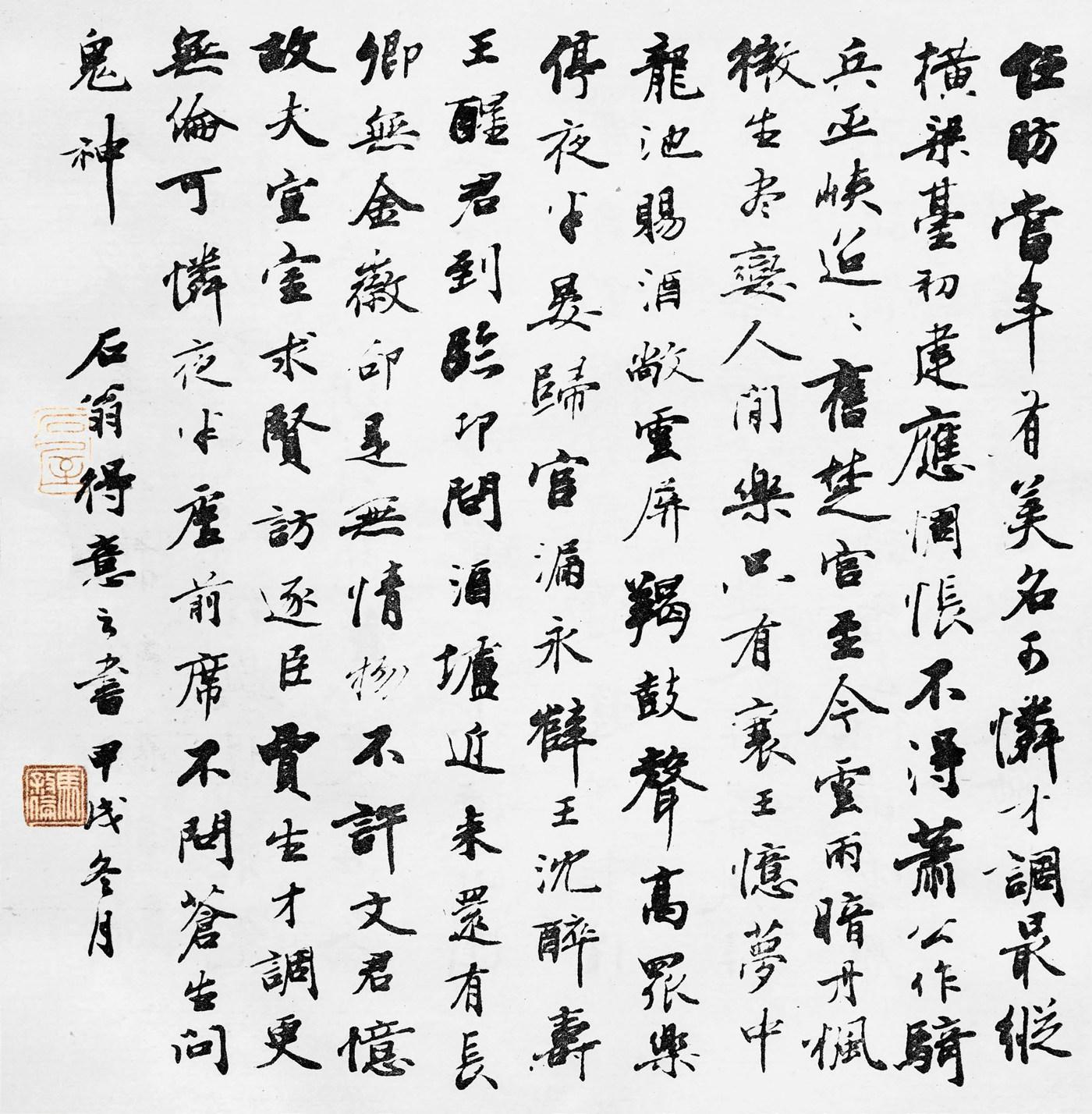

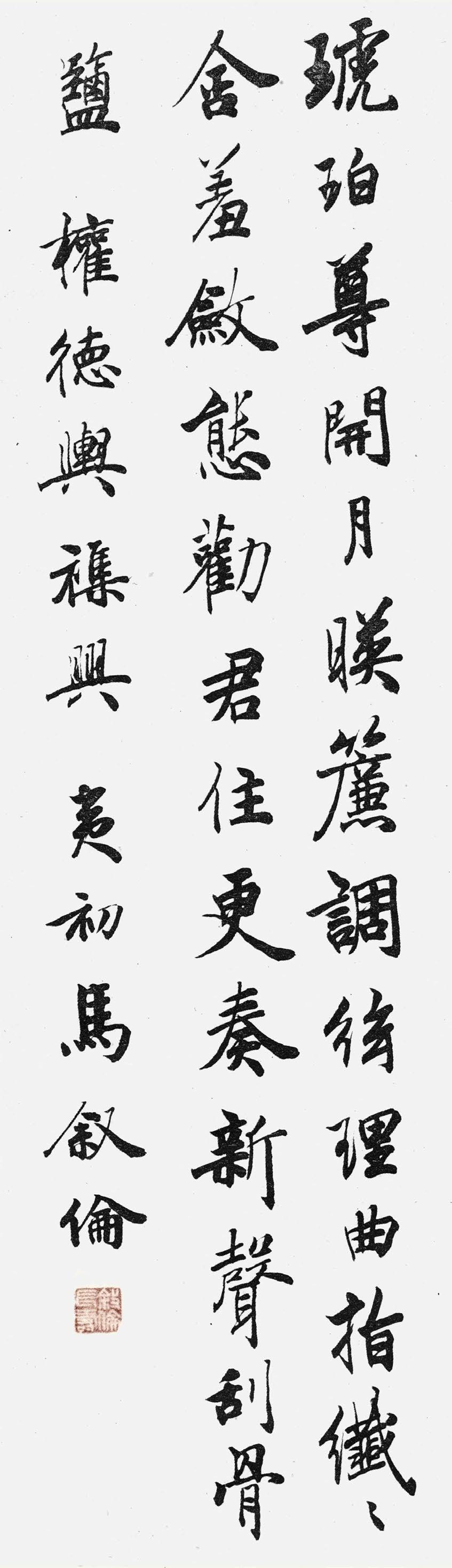

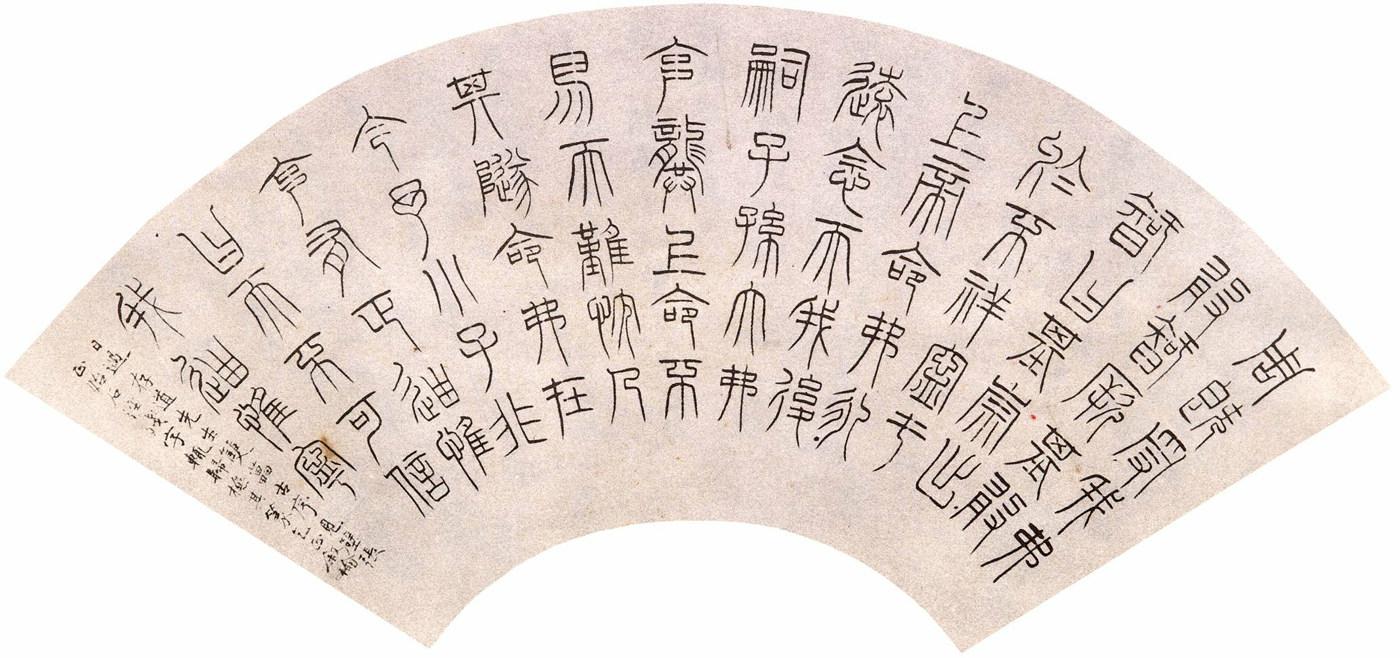

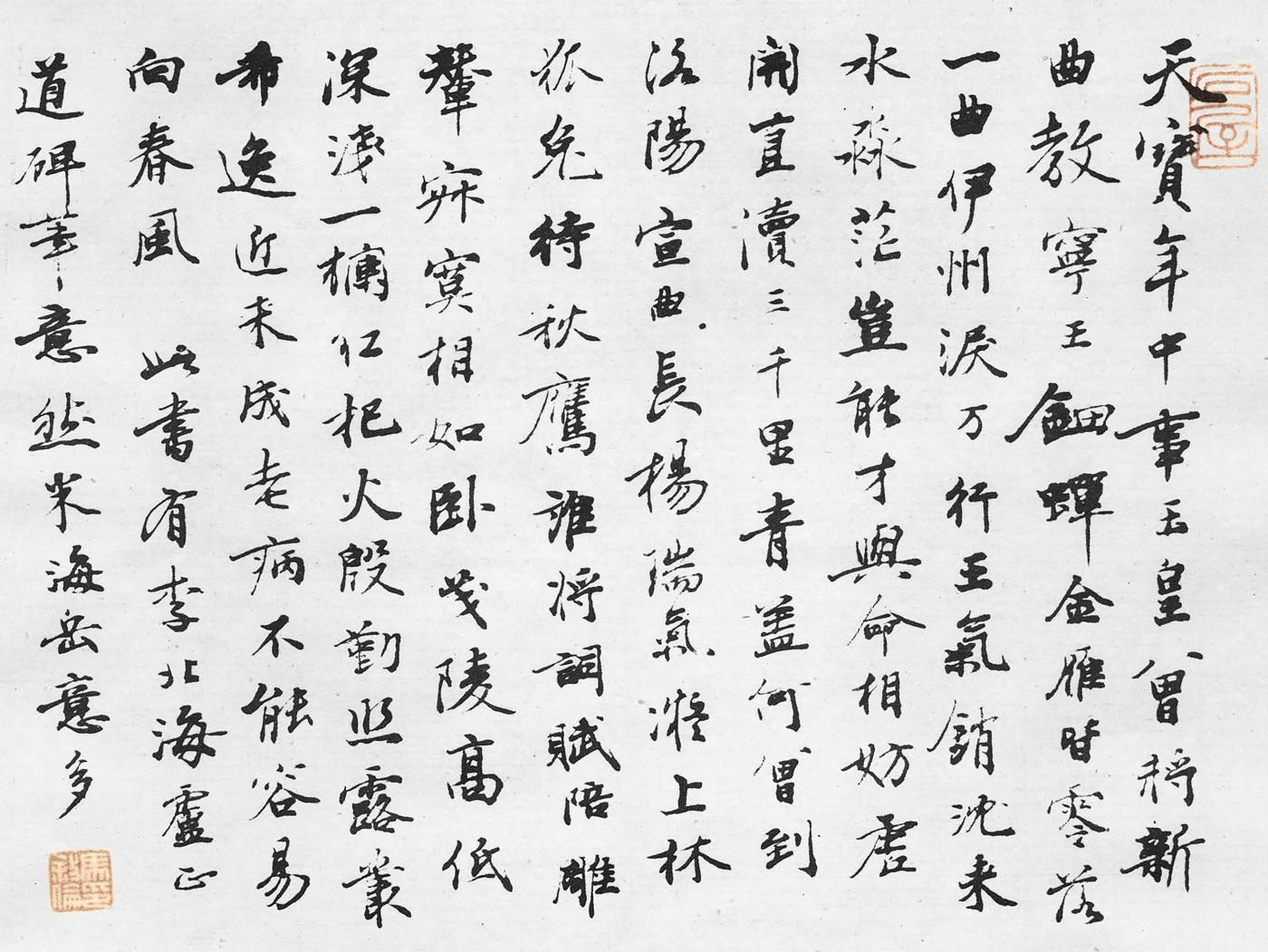

馬敘倫(1885年—1970年),字彝初,號寒香,又號石翁。浙江杭縣(今杭州)人,現代學者、書法家、社會活動家,新中國的第一任教育部部長。其著作豐富,就文字與書法方面而言,有《說文解字研究法》《中國文字之構造法》《六書解例》《石屋余瀋》《石屋續瀋》《石鼓文研究》等著作。此外,馬敘倫還是著名的詩詞家,著有《寒香宧詩卷》兩卷,本文探究其書學觀所依據的論書詩二十首便屬其中。馬敘倫一生歷經多次社會變革,在時代背景的影響下,其書法意識在尚碑、重篆隸的基礎上又積極地向二王一脈靠攏,突破碑學籠罩的隔閡,走碑帖融合的路徑。故而他的書法藝術能夠兼具北碑的渾厚清健和南帖的秀美飄逸。與此同時,馬敘倫深厚的學識積累與豐富的經歷也使得他對書法藝術的感受更加地深刻,故而給我們留下了大量的藝術作品與詩文。本文從馬敘倫論書詩著手,剖析其書學觀,以便對其書學思想形成更為全面的認識,為后世學者提供更好的借鑒意義。

一、風格旨趣

崇古不泥古、重神采。

馬敘倫論書詩中的一個核心觀念便是崇古,其早年發表了《書體考始》一文,且深諳文字學,并著有多部文字學著作,他的學書理念無疑是帶有崇古、承古的色彩。

古人書法重臨摹,得兔忘蹄是大儒。

贗鼎亂真徒費力,入而不出便為奴。

漫從顏柳度金針,直摶扶搖向上尋。

試看流沙遺簡在,真行漢晉妙從心。

六代遺箋今尚存,石工塑匠也知門。

唐朝院手源流遠,可惜規規定一尊。

唐后何曾有好書,元章處處苦侵漁。

佳處欲追晉中令,弊端吾與比狂且。

抱殘守缺自家封,至死無非作附庸。

家家取得精華后,直上蓬萊第一峰。[1]120

其中馬敘倫對二王正脈尤為推崇,秉持著書宗魏晉的正統路徑。“歐陽、虞、褚面目各異,然卻是王家骨血,智永亦然,若參透數家,便能尋著正脈。”[2]194從中我們不難看出馬敘倫對王羲之正統地位的肯定以及對于學書是否取法正脈的重視。但他的崇古絕非泥古,他主張承古之后要能夠“得兔忘蹄”,斷不能拘泥于“作附庸”,若只入不出便成奴書,亦如他評價后人學米者,“后之學米者,總不離乎俗。學之彌似而俗亦彌甚。世有嘆余為知言者否?”[2]100提倡學書要能在習得古人精華的基礎上形成自己獨特的藝術風格,而要有己意,馬敘倫認為首先要承各家之精華,即“參透數家”,切勿“抱殘守缺”。而要博采眾家所長,融會貫通,由顏柳之書上溯篆隸筆法,從流沙遺簡探尋漢晉隸草意韻,亦如他論書詩所言“家家取得精華后,直上蓬萊第一峰”。

此外,從崇古、承古的論書宗旨出發,馬敘倫還進一步指出學書不貴形似,而重在神采。在書論中神采論的奠基者,當是南朝王僧虔,他于《筆意贊》中云:“書之妙道,神采為上,形質次之,兼之者方可紹于古人。”[3]62這一觀念直接影響了后世書論家,其中張懷瓘將神采為上這一觀點發揮至極端,他在《文字論》中提出:“深識書者,惟觀神采,不見字形,若精意玄鑒,則物無遺照,何有不通?”[3]209與此同時,并首創以神為最高標準的神、妙、能品評說,以此來代替唐之前的上、中、下的評書標準。此后,宋元明書論家承續重神采的觀念,并對如何生成神采有一定的闡釋。明代楊慎曰:“有功無性,神采不生。有性無功,神采不實。”[4]62楊慎闡明神采的生成需要功夫的同時更須注重個人情性的發揮。

馬敘倫繼承前人的觀念,并落實到自身的學書實踐中,提倡學書妙在神摹,須反復觀摩古人真跡,得其揮運用意處。他曾反復研習懷仁所集右軍書《圣教序》,感悟頗多,認為唐代褚遂良與宋人米芾是最得二王神采的,而自己學右軍力量不足,不過是徒襲其形,不得羲之神韻。由此可知,馬敘倫對于學書始終是保持著清晰的認識。即學書妙在得神采,若徒有古人之形,不得其神采,仍為下品。

拙媚相生忌甜俗。

清中期以后,碑學理論蔓延擴展并占據主導地位,使得長期以“帖”為主的繼承路徑發生了改變,魏晉以來的書家等級秩序被打破,古拙、陽剛的藝術風格漸漸占據主流,馬敘倫在這樣的時風遺緒下,能夠提出“北碑南帖莫偏標,拙媚相生品自超”的藝術主張,這是對清末以來帖學被極端排斥下的清醒認識。

北碑南帖莫偏標,拙媚相生品自超。

一語爾曹須謹記,書如成俗虎成貓。

名跡而今易睹真,研求莫便自稱臣。

避甜避俗須牢記,火候清時自有神。[1]120

馬敘倫認為碑帖相濟,拙巧互補,取長補短,方能使得書法藝術“拙媚相生”。馬敘倫一生研究金石甲骨學,對文字演變有著獨到的見解。他一方面吸收篆籀隸草的筆意,另一方面臨摹研究魏碑、王羲之以及唐宋諸家,博采眾家所長,融會于一身。這也使得他逐漸成長為一名以帖學為主,兼顧北碑精華的書家,形成了清潤秀雅而又樸拙勁健的個人藝術風格。與此同時,馬敘倫主張書法格調要高雅,書法作品力求要避甜避俗,這成為他評騭歷代書家的基本原則。而趙孟頫、董其昌二人是軟媚甜俗書風的代表,多次在其學書筆記中對趙、董二人軟媚甜俗的書法風格進行直接批評。

今之教學書者,或先從趙、董入手,梁聞山云:“子昂書俗,香光書弱。”然則此乃取法乎下矣。入手處差,以后欲脫牢籠亦不易矣。[2]142

子昂書除側媚以外無所有也,余以為鮮于伯機實過之,即張伯雨亦轉雅也。香光書若大家婢女,鬢影釵光亦是美人風度,然不堪與深閨少女并肩也。抑余以為香光不但弱,亦兼單,要是筋肉不勻,且雖老而實枯也。[2]145

趙子昂書學陸柬之,昔人謂其有得于陸也。然柬之書于唐初,實遠在歐陽、虞、褚之下,略與薛稷為伍,但王家骨血猶存,子昂書無一筆柬之玲瓏之氣,乃俗眼中好書,王家骨血洗伐殆盡,至董香光遂為場屋祖師矣。[2]194

然董書實楛瘠,謂之軟媚尚可,華美猶過譽也。思伯書之骨子乃趙松雪,晚年乃略有顏意,但無其雄偉。[2]241

余嘗謂自趙松雪始為俗書開山,香光實傳衣缽,后世場屋當行,不足與于書林。[2]323

從“子昂書除側媚以外無所有”“然董書實楛瘠,謂之軟媚尚可,華美猶過譽也”等評價表明了馬敘倫對趙、董書法的批評是相當直接和不留情面的,且他認為趙董之書乃是俗眼中的好書,趙孟頫為俗書的開始,董其昌傳其衣缽。故可知馬敘倫對趙董之書的不滿在于其柔媚甜俗,格局窘促。正是出于矯正元明以來的軟媚卑弱之病。

馬敘倫追求格調高雅的書法風格,標榜人格與氣節,主張作字之本即在于做人。馬敘倫一生為人正派,抗戰勝利后,積極為爭取和平與民主而斗爭,而當時反對派對其頗有不滿,馬敘倫作《昂首二詩》凜然回擊,以明己志。1929年,馬敘倫在舊中國官場經歷幾番起落變化后,毅然辭職,在《述懷》一詩中表明自己遠離官場的決心:“袍笏登場又一回,未酬素志鬢絲袤。身無媚骨難諧俗,從此柴門不再開。”[1]46書家深層的人格思想內涵必然影響著其藝術的審美趣尚。故而馬敘倫追求清勁高雅的書法藝術,強調書法要能夠“拙媚相生”“避甜避俗”,其背后是他對自身人格的更高追求。

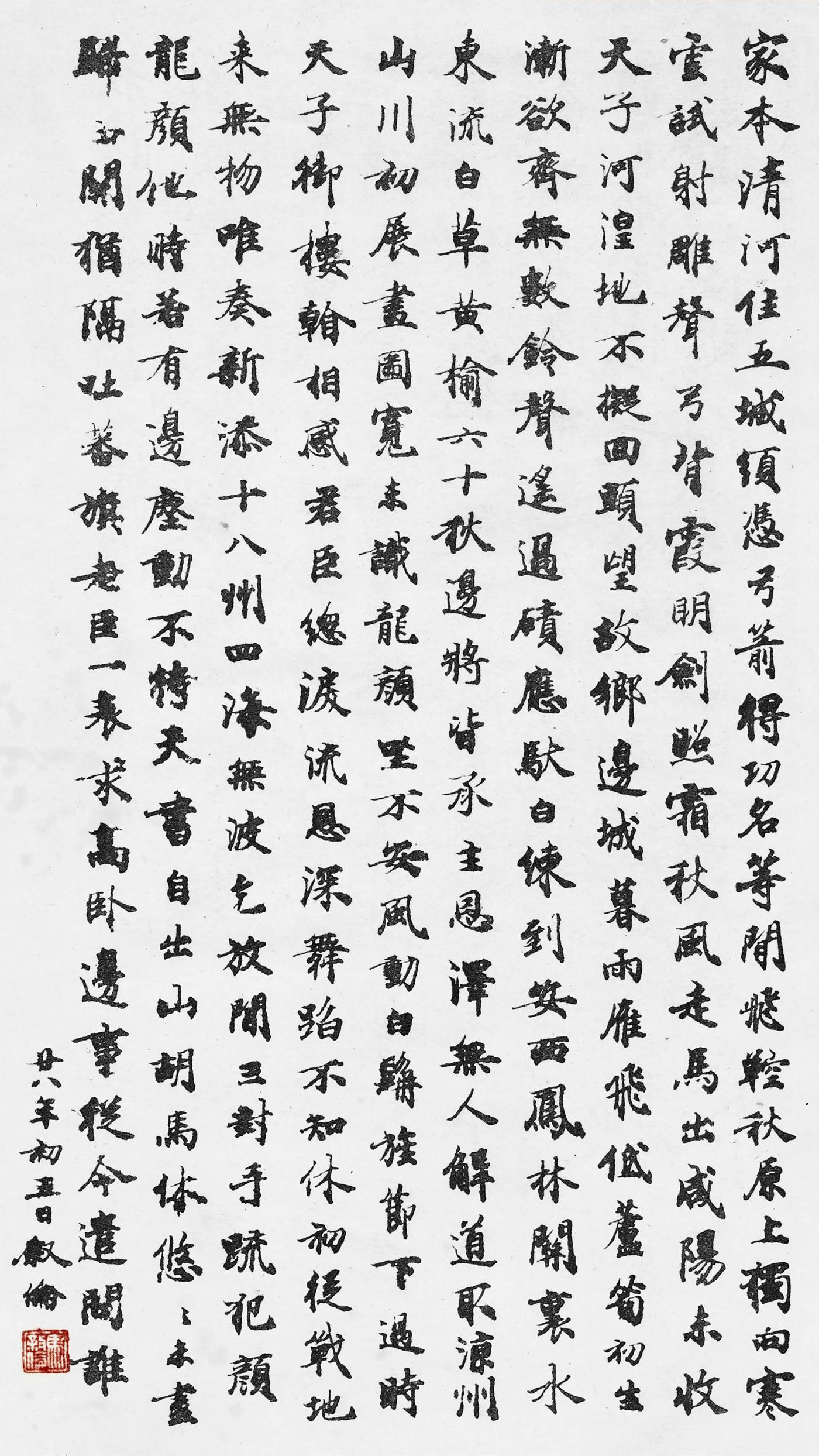

二、技法觀:懸肘腕、運五指及翻絞之法

輾轉求書怪爾曹,可曾知得作書勞。

好書指臂須齊運,不是偏將腕舉高。

近代書人何子貞,每成一字汗盈盈。

須知控縱憑腰背,腕底千斤筆始精。

曾讀聞山執筆歌,安吳南海亦先河。

要須指轉毫隨轉,正副齊鋪始不頗。

仲虞余事論臨池,翻絞雙關不我欺。

亦絞亦翻離不得,鄭文金峪盡吾師。

柳公筆諫語炎炎,筆正鋒中理不兼。

但使萬毫齊著力,偏前偏后總無嫌。

筆頭開得三分二,此是相傳一法門。

若使通開能使轉,是生奇怪弄乾坤。[1]120

學書首先應執筆得法,腕與掌指合而為一,作書時方能得心應手。梁巘《評書帖》云:“學者欲問學書法,執筆功能十居八,未聞執筆之真傳,鐘、王學盡徒茫然。”[3]573梁巘于《評書帖》中評述歷代書家的優劣,衡量的標準即是能否得執筆之法。可見,書法要想取得真諦,執筆便為關鍵的一步。同時,執筆與運筆相輔相成,毫隨指轉,執筆、運筆看似是兩個方面,實則兩者互通互生,息息相關。亦正如姚配中所言:“陸希聲之撥鐙五字,曰:擫、押、鉤、抵、格。林復夢之撥鐙四字,曰:推、拖、捻、拽。此一執筆、一用筆,合之即過庭之執、使、轉、用也。”[4]1124

首先,馬敘倫認為,作書時需懸腕肘,且五指要隨筆毫齊運轉。對于執筆、運筆之法的領悟,馬敘倫最初得益于好友邵裴子,他于《我在六十歲以前》中言:“他特別對于寫字有研究,相信姚配中的翻絞兩法。他自己寫字,雖則不盡能應用他的學理,我的寫字卻受了他的指導。我又發明了寫字不但要運腕,還要運肘,不但要運肘,還要運指,不但要運指,還要五指齊運。”[5]馬敘倫在好友和前人的基礎上,提出五指隨筆毫齊運的新觀點。腕、肘、指的共同運轉,其中五指的作用最為關鍵。馬敘倫曾評價好友沈尹默的書法變化少,“尹默作書無論巨細皆懸腕肘,然指未運,故變化少,其論中鋒仍主筆心常在畫中,特以毫鋪,正副齊用,故筆心仍在畫中,此在六朝碑版中觀之亦然,若《鄭文公》《經石峪》,余終以為指亦運轉,而副毫環轉鋪張,筆心在中,蔡伯喈所謂奇怪生焉者,必由此出也。”[2]104馬敘倫認為其書法變化少的原因在于手指未隨筆轉。只有手隨勢變,注力于筆端,才能使得毛筆正副毫鋪開齊用,令筆心常在中間行,方能達到蔡邕的“奇怪生焉”之效。

與此同時,馬敘倫主張不論字之大小應始終保持懸腕肘的方式。“今有桌椅,故作書者作方寸內字,幾無不以腕抵桌,而筆皆死矣。甚者即方寸外字亦復不懸手,彼因不知所謂書道,亦何足怪。”[2]140只有懸腕肘,字勢才能打開,不落入局促之弊。因此,馬敘倫書寫時,皆懸腕肘、指齊運,即便是書扇也是如此。他推崇唐以前人的書寫方式,“余按唐以前蓋尚無如今之桌椅,席地而坐,鋪紙?幾,其作書也,無不懸手,故不但仰可題壁,亦俯可題襟,使筆如使馬,銜轡在手,控縱自如,平原則一馳百里,崩崖則小勒即止。”[2]140在馬敘倫看來,懸腕肘作書,運筆才能揮灑自如,字則生機盎然。

馬敘倫對于運筆中的翻絞之法,也極為關注。“亦絞亦翻離不得”“余按翻絞者,實一筆之中自起至訖,無不應然,特在中間,已掩于墨耳。”[2]147正如姚配中所言“絞則筋皆環繞,血自周行;翻則骨既崢嶸,肉無臃瘠。”[4]1129字有骨、肉、筋、血,翻轉、絞轉之法在書寫過程中互為往來,字不按不提則血不融,筋不勁,不平不頗則肉不勻,骨不峻。在書寫過程中,或按或提,或平或頗,方能達到“亦絞亦翻”的書寫狀態。

馬敘倫重視對執筆、運筆的論書祈尚,是具有針砭時弊的意義,他意在矯正趙、董書風所帶來的靡弱局促之氣。因而,執筆運毫之法若運用得宜,可使書法免落空浮軟弱之弊而能得沉著勁健之美。故其書法之所以能被帖學大家沈尹默盛贊為“恣情水墨,超遺繩檢”,其中必然離不開執筆、運筆之法的影響。

結語

馬敘倫論書詩熔鑄詩文與書法于一體,兼具藝術和文學之美,這對當下的書法發展具有極大的啟發。馬敘倫的論書詩是其書學思想的一種表達形式,這些詩文的寫作大多建立在其日常書寫實踐和書法審美感受的基礎之上,其詩中蘊含的“懸肘腕、運五指以及翻絞之法”“崇古不泥古、重神采”“拙媚相生忌甜俗”等重要的書學思想是他對書法藝術最真切的感悟與領會。書法與詩文的載體都是漢字,馬敘倫學古而不泥古,通過論書詩將他的藝術觀點理論化,清晰地記錄下一位書法家從學習古人法度到走出自我的思想演變歷程,為后世保留了一位鮮活立體的書家“范本”。當下的書家大多只注重“技”的學習,而忽視“道”的涵養。如果書法家可以把自己對書法藝術相關問題落實到文字的理論總結,通過文字記錄自我取法脈絡,對相關歷史問題的思考,本身就是對藝術的“二次創作”,也是追尋“道”的一種重要方法,進而能在一定程度上達到“技道并進”的境界。如此,一位書家的藝術形象必將更加生動而豐滿。

(作者單位:江蘇師范大學美術學院)

參考文獻:

[1]馬敘倫.馬敘倫詩詞選[M].北京:文史資料出版社,1985.

[2]許嘉璐.石屋余瀋 石屋續瀋[M].杭州:浙江古籍出版社,2018.

[3]上海書畫出版社,華東師范大學古籍整理研究室.歷代書法論文選[M].上海:上海書畫出版社,1979.

[4]崔爾平.明清書論集[M].上海:上海辭書出版社,2011.

[5]馬敘倫.我在六十歲以前[M].北京:生活書店出版,1947:42.

本專題責任編輯:石俊玲